Couvents de Metz

Cette page comprend les établissements religieux masculins et féminins établis à Metz, qui n'ont pas un abbé à leur tête ùais un simple supérieur, ou sont rattachés directement à un ordre, comme les couvents mendiants.

Liste des couvents

-

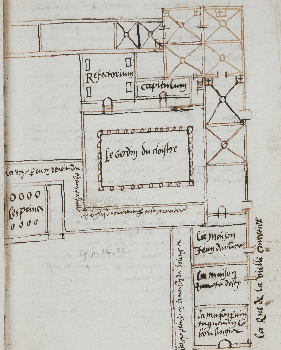

Couvent des Célestins Le couvent des Célestins est fondé en 1366 par un homme de paraige messin, Bertrand Le Hungre, près de la grande place du Champ-à-Seille. Ces moines bénédictins réformés bénéficient de la générosité des élites messines et constituent une riche bibliothèque ; leur église sert de nécropole pour les familles patriciennes. Le couvent est supprimé en 1775. L'armée s'installe sur le site à partir de 1785 ; en 1811, il est dévolu aux ateliers de l'arsenal du Génie. La plupart des bâtiments du couvent sont détruits, et l'église démolie en 1864. La chronique des Célestins est rédigée par leur prieur Nicole de Luttange. Son texte et ses images permettent de reconstituer la lente construction du couvent entre 1370 et 1470. La plupart des communautés religieuses de Metz sont installées soit dans la vieille cité romaine, entre la cathédrale et la porte Serpenoise, soit en périphérie de la ville. Les Célestins s'installent en bordure de la ville marchande, entre le côté sud du Champ-à-Seille et la muraille, à deux mètres en contre-bas de la place. Le couvent est donc enclavé, ce qui pose des problèmes de voisinage. La lente destruction du couvent a entraîné la dispersion de beaucoup de pièces : les livres, les archives, des fragments de sculpture et des inscriptions.

Couvent des Célestins Le couvent des Célestins est fondé en 1366 par un homme de paraige messin, Bertrand Le Hungre, près de la grande place du Champ-à-Seille. Ces moines bénédictins réformés bénéficient de la générosité des élites messines et constituent une riche bibliothèque ; leur église sert de nécropole pour les familles patriciennes. Le couvent est supprimé en 1775. L'armée s'installe sur le site à partir de 1785 ; en 1811, il est dévolu aux ateliers de l'arsenal du Génie. La plupart des bâtiments du couvent sont détruits, et l'église démolie en 1864. La chronique des Célestins est rédigée par leur prieur Nicole de Luttange. Son texte et ses images permettent de reconstituer la lente construction du couvent entre 1370 et 1470. La plupart des communautés religieuses de Metz sont installées soit dans la vieille cité romaine, entre la cathédrale et la porte Serpenoise, soit en périphérie de la ville. Les Célestins s'installent en bordure de la ville marchande, entre le côté sud du Champ-à-Seille et la muraille, à deux mètres en contre-bas de la place. Le couvent est donc enclavé, ce qui pose des problèmes de voisinage. La lente destruction du couvent a entraîné la dispersion de beaucoup de pièces : les livres, les archives, des fragments de sculpture et des inscriptions. -

Couvent des Clarisses Le couvent des Clarisses (soeurs franciscaines) est fondé en 1269 dans l'actuelle rue de Paradis, sur le flanc est de la colline Sainte-Croix. Il est victime du grand incendie qui en 1318 ou 1320 ravage la colline Sainte-Croix, et sans doute largement reconstruit après. Après la Révolution, il devient couvent du Bon Pasteur, puis en 1969, accueille le Conservatoire régional Gabriel-Pierné. Des vestiges du cloître sont conservés.

Couvent des Clarisses Le couvent des Clarisses (soeurs franciscaines) est fondé en 1269 dans l'actuelle rue de Paradis, sur le flanc est de la colline Sainte-Croix. Il est victime du grand incendie qui en 1318 ou 1320 ravage la colline Sainte-Croix, et sans doute largement reconstruit après. Après la Révolution, il devient couvent du Bon Pasteur, puis en 1969, accueille le Conservatoire régional Gabriel-Pierné. Des vestiges du cloître sont conservés. -

Couvent des Cordeliers Le cloître des Récollets est un ancien couvent médiéval à Metz, construit sur la colline Sainte-Croix, « sur le mur » qui surplombe la vallée de la Seille à l'est de la ville antique. La communauté des Cordeliers, de l'ordre des franciscains, s'y installe dès 1230. L'église est consacrée en 1286 et le couvent est achevé en 1310. Des travaux d'agrandissement de l'église s'achèvent en 1376. L'église a alors une forme particulière : une très longue nef unique, le long de l'actuelle rue de l'abbé-Risse, et une abside à sept pans. Il s'agit d'un lieu de sépulture important pour les familles liées aux paraiges. Les Chaverson y possèdent une chapelle dans les années 1520. Seul vestige de l'église, un fragment du mur nord de la nef est visible à gauche en entrant, actuel mur de l'aile ouest. En 1603, les Cordeliers sont remplacés par les Récollets, issus d'une réforme de l'ordre franciscain, qui donne le nom au lieu jusqu'à nos jours. Pendant la Révolution française, la communauté est supprimée et le couvent occupé par l'armée ; l'église sert d'écurie avant d'être détruite en 1804. Au XIXe siècle, les bâtiments subsistant sont occupés par un orphelinat tenu par des religieuses. En 1970, la municipalité acquiert le site ; lors des travaux de restauration, la chapelle construite par les soeurs à la place de la nef est détruite. Depuis 2002, les locaux sont occupés, notamment, par les Archives municipales de Metz qui profitent des réservoirs d'eau situés dans l'ancien jardin du couvent, permettant un stockage massif de la documentation.

Couvent des Cordeliers Le cloître des Récollets est un ancien couvent médiéval à Metz, construit sur la colline Sainte-Croix, « sur le mur » qui surplombe la vallée de la Seille à l'est de la ville antique. La communauté des Cordeliers, de l'ordre des franciscains, s'y installe dès 1230. L'église est consacrée en 1286 et le couvent est achevé en 1310. Des travaux d'agrandissement de l'église s'achèvent en 1376. L'église a alors une forme particulière : une très longue nef unique, le long de l'actuelle rue de l'abbé-Risse, et une abside à sept pans. Il s'agit d'un lieu de sépulture important pour les familles liées aux paraiges. Les Chaverson y possèdent une chapelle dans les années 1520. Seul vestige de l'église, un fragment du mur nord de la nef est visible à gauche en entrant, actuel mur de l'aile ouest. En 1603, les Cordeliers sont remplacés par les Récollets, issus d'une réforme de l'ordre franciscain, qui donne le nom au lieu jusqu'à nos jours. Pendant la Révolution française, la communauté est supprimée et le couvent occupé par l'armée ; l'église sert d'écurie avant d'être détruite en 1804. Au XIXe siècle, les bâtiments subsistant sont occupés par un orphelinat tenu par des religieuses. En 1970, la municipalité acquiert le site ; lors des travaux de restauration, la chapelle construite par les soeurs à la place de la nef est détruite. Depuis 2002, les locaux sont occupés, notamment, par les Archives municipales de Metz qui profitent des réservoirs d'eau situés dans l'ancien jardin du couvent, permettant un stockage massif de la documentation. -

Couvent des Dominicaines Le couvent des Dominicaines, ou prêcheresses, s'installe dans l'actuelle rue Dupont-des-Loges à la fin du XIIIe siècle. Une communauté de femmes vivant en communauté au Pontiffroy s'affilie à l'ordre dominicain. L'évêque les installe sur le site d'une ancienne demeure de l'évêque de Metz, appelée Cour de Vic, sur lequel on ne sait rien. Le couvent occupait le pâté de maisons entre la rue du Coetlosquet, la rue Serpenoise, la Chaplerue et la rue Dupont-des-Loges, où se trouvait l'entrée. En 1496, la communauté entre en crise, se divisant entre soeurs réformatrices, autour de la prieure Jeanne Ferry, qui est soutenue par la cité de Metz, et soeurs opposées à un durcissement de leur règle. Les opposantes quittent le couvent en 1502 en emportant les archives. Nous ne savons donc pas grand chose sur le couvent avant cette date. Au XVIe siècle, plusieurs patriciens se font inhumer dans le monastère désormais revenu à une stricte observance de la règle dominicaine. Le couvent est supprimé à la Révolution, une partie transformée en école. Des vestiges de l'église sont encore visibles dans la cour, 21 rue Dupont-des-Loges. Le choeur de l'église à deux nefs a été transformé en logement ; il a conservé une très belle charpente médiévale.

Couvent des Dominicaines Le couvent des Dominicaines, ou prêcheresses, s'installe dans l'actuelle rue Dupont-des-Loges à la fin du XIIIe siècle. Une communauté de femmes vivant en communauté au Pontiffroy s'affilie à l'ordre dominicain. L'évêque les installe sur le site d'une ancienne demeure de l'évêque de Metz, appelée Cour de Vic, sur lequel on ne sait rien. Le couvent occupait le pâté de maisons entre la rue du Coetlosquet, la rue Serpenoise, la Chaplerue et la rue Dupont-des-Loges, où se trouvait l'entrée. En 1496, la communauté entre en crise, se divisant entre soeurs réformatrices, autour de la prieure Jeanne Ferry, qui est soutenue par la cité de Metz, et soeurs opposées à un durcissement de leur règle. Les opposantes quittent le couvent en 1502 en emportant les archives. Nous ne savons donc pas grand chose sur le couvent avant cette date. Au XVIe siècle, plusieurs patriciens se font inhumer dans le monastère désormais revenu à une stricte observance de la règle dominicaine. Le couvent est supprimé à la Révolution, une partie transformée en école. Des vestiges de l'église sont encore visibles dans la cour, 21 rue Dupont-des-Loges. Le choeur de l'église à deux nefs a été transformé en logement ; il a conservé une très belle charpente médiévale. -

Couvent des frères Baude Les Franciscains traditionnels, dits Cordeliers, sont présents à Metz depuis les origines au début du XIIIe siècle. Mais en 1418 arrive dans la cité un frère réformateur, Baude. Ses prêches enflammés contre le clergé et pour la pauvreté radicale lui valent un grand succès. En 1427, deux autres frères fondent un couvent de la Stricte observance franciscaine aux Grands Meis, à la limite nord de la ville : ils sont surnommés frères Baude en souvenir du premier prédicateur. Entre 1428 et 1431, la ville est déchirée par le conflit entre les Baudes et les autres communautés mendiantes , dont la foule exige l'expulsion. En 1430, la cité craint même une révolution contre les patriciens. Les Baude consacrent leur église en 1450. Elle est détruite lors du siège de Metz en 1552, quand les troupes françaises construisent le retranchement de Guise pour renforcer la muraille nord de la ville. On ignore tout de l'apparence du couvent et de l'église.

-

Couvent des Frères Prêcheurs Le couvent des Frères Prêcheurs, ou couvent Sainte-Madeleine, fut fondé à Metz en 1215, grâce à l'appui du maître-échevin Régnier Thignienne. Les Dominicains de Metz refusaient de condamner les usuriers, que la papauté voulait excommunier et priver de sépulture chrétienne. De très nombreux membres des familles associées aux paraiges y élirent donc sépulture : G. Thiriot recense pas moins de 115 épitaphes antérieures à 1552 encore conservées au XVIIIe siècle ; un Dominicain du XVIIe siècle compte 230 caveaux dans le cloître. En 1552, lors du siège de la ville par Charles Quint, l'abbaye de Saint-Arnoul, située hors les murs de la ville fut détruite. Les frères prêcheurs durent quitter les lieu, où les moines bénédictins s'installèrent définitivement, malgré d'interminables procès aux XVIe et XVIIe siècle. Le couvent des Frères Prêcheurs prit alors le nom d'Abbaye royale de Saint-Arnoul. Les Bénédictins reconstruisent les bâtiments dans les années 1690. A la Révolution, le site devient une école militaire ; l'église est presque entièrement détruite en 1840. Le bâtiment est situé au 9 rue des Ours est toujours aujourd'hui un site militaire. Après le classement du site en 1986, une ancienne porte de l'église a été dégagée, surmontée, d'une Vierge de Pitié du début du XVIe siècle. Si les tombeaux ont été détruits, une grande partie des corps sont sans doute toujours enterrés.

Couvent des Frères Prêcheurs Le couvent des Frères Prêcheurs, ou couvent Sainte-Madeleine, fut fondé à Metz en 1215, grâce à l'appui du maître-échevin Régnier Thignienne. Les Dominicains de Metz refusaient de condamner les usuriers, que la papauté voulait excommunier et priver de sépulture chrétienne. De très nombreux membres des familles associées aux paraiges y élirent donc sépulture : G. Thiriot recense pas moins de 115 épitaphes antérieures à 1552 encore conservées au XVIIIe siècle ; un Dominicain du XVIIe siècle compte 230 caveaux dans le cloître. En 1552, lors du siège de la ville par Charles Quint, l'abbaye de Saint-Arnoul, située hors les murs de la ville fut détruite. Les frères prêcheurs durent quitter les lieu, où les moines bénédictins s'installèrent définitivement, malgré d'interminables procès aux XVIe et XVIIe siècle. Le couvent des Frères Prêcheurs prit alors le nom d'Abbaye royale de Saint-Arnoul. Les Bénédictins reconstruisent les bâtiments dans les années 1690. A la Révolution, le site devient une école militaire ; l'église est presque entièrement détruite en 1840. Le bâtiment est situé au 9 rue des Ours est toujours aujourd'hui un site militaire. Après le classement du site en 1986, une ancienne porte de l'église a été dégagée, surmontée, d'une Vierge de Pitié du début du XVIe siècle. Si les tombeaux ont été détruits, une grande partie des corps sont sans doute toujours enterrés. -

Couvent des Soeurs Colette Le couvent des Soeurs Colette est fondé à Metz en 1480 par Nicolle Geoffroy de Luxeuil, veuve de Wiriat Louve. Elle obtient l'autorisation du pape pour y établir un monastère de colettines qui est placé sous la juridiction de l'Observance (les Frères Baudes). Le couvent est installé dans le quartier des Grands Meis dans le nord ouest de la ville près de la porte Sainte-Barbe et du couvent des Frères Baudes. Les soeurs colette ou colettines sont des moniales issues de la réforme du XVe siècle de l'ordre de Sainte-Claire. En 1552, la ville est assiégée par Charles Quint. Le couvent est démoli pour établir le retranchement de Guise et améliorer les défenses de la ville. Les moniales sont alors installées rue des Clercs dans la maison des Trinitaires. Puis quelques années plus tard, en 1563, elles sont de nouveau relogées dans l'église paroissiale Saint-Ferroy, dont elles font leur couvent.