Chapelles et autels

Une chapelle est un lieu de culte chrétien qui peut, selon le cas, constituer un édifice distinct ou être intégré dans un autre bâtiment. L'autel quand à lui est la «table» où la messe est célébrée ; le desservant d'un autel reçoit le titre de chapelain et peut recevoir une rente pour le service de cet autel.

Liste des chapelles

-

Chapelle Saint-Blaise La chapelle fut construite en 1424 dans le bas-côté nord de l'église Saint-Eucaire par Nicolle Grognat, veuf de Perrette Desch. Elle est voûtée aux frais de Jacques III Desch, comme le rappelle son épitaphe. La chapelle devint par la suite un lieu de sépulture important de la famille Desch qui possédait un hôtel aristocratique à proximité de l'église paroissiale. L'église Saint-Eucaire conserverait une relique corporelle de saint Blaise (martyr du IVe siècle) : un morceau de sa mâchoire. La confrérie Saint-Blaise y a son siège à partir de 1552. La fête de Saint-Blaise est toujours fêtée à Metz le 3 février.

-

Chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi (XIVe siècle) La chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi est fondée par Poincignon Dieu-Ami et par Alixette Mortel, sa femme, le 27 juillet 1365, comme en témoigne la plaque de fondation toujours en place dans l'église Saint-Maximin. Elle est connue pour être l'une des plus importante chapelle des paraiges. Depuis le mariage entre Renaud Le Gronnais et Perrette Dieu-Ami, dernière descendante des Dieu-Ami, ce sont les Gronnais et leurs descendants qui y sont inhumés. Le 5 août 1778, la chapelle ne pouvait plus accueillir de nouvelles sépultures. Elles furent transférées à Coin-sur-Seille, un château qui appartenait à la famille Le Gronnais. Les monuments funéraires de cette chapelle, détruits durant la Révolution, nous sont connus principalement par les descriptions et dessins d'érudits des XVIIe et XVIIIe siècles : Paul Ferry, Dom Tabouillot et Dupré de Geneste.

-

Chapelle Saint-Nicolas (ou Sainte-Reinette) La chapelle Saint-Nicolas dépendait de l'hôpital des Clercs, devenu la Petite Aumônerie de la cathédrale. Elle aurait été fondée par le chanoine Nemmery Baudoche, sur un terrain ayant servi à exécuter les condamnés à mort, près des prisons de l'évêque. Il la dote de rentes pour entretenir 13 clercs. En 1488, son petit-neveu, le chanoine Henriet Roucel, reconstruit la chapelle et y place une inscription commémorative. La chapelle prend à cette époque le nom de Sainte-Reinette. Elle est démolie à la Révolution.

Chapelle Saint-Nicolas (ou Sainte-Reinette) La chapelle Saint-Nicolas dépendait de l'hôpital des Clercs, devenu la Petite Aumônerie de la cathédrale. Elle aurait été fondée par le chanoine Nemmery Baudoche, sur un terrain ayant servi à exécuter les condamnés à mort, près des prisons de l'évêque. Il la dote de rentes pour entretenir 13 clercs. En 1488, son petit-neveu, le chanoine Henriet Roucel, reconstruit la chapelle et y place une inscription commémorative. La chapelle prend à cette époque le nom de Sainte-Reinette. Elle est démolie à la Révolution. -

Chapelle des Baudoche La chapelle des Baudoche, dédiée à Saint Nicolas, occupait le bras sud de l'ancien transept de l'église Saint-Martin. Elle est fondée en 1506 par les trois frères Baudoche, Claude, Jean et Nicolas, qui exécutent ainsi la volonté testamentaire de leur père, Pierre. La chapelle était reliée à l'hôtel Baudoche, de l'autre côté de la rue, par une galerie aérienne. Les travaux d'alignement de la rue en 1817-1818 entrainent la démolition du transept et de la disparation de la chapelle. Certains vitraux sont réinstallés dans le mur sud.

-

Chapelle des Templiers La chapelle des Templiers est le dernier vestige de la commanderie du Temple installée dans le sud-est de la cité de Metz vers 1147. Elle a la forme d'une rotonde octogonale, qui rappelle le Saint-Sépulcre de Jérusalem. La commanderie est peut-être désacralisée dès 1552, et intégrée dans la citadelle ; seuls demeurent la chapelle, transformée en entrepôt, et une salle décorée d'un plafond peint, qui a pu être un réfectoire ou une salle capitulaire. Classée monument historique dès la première liste de 1840, la chapelle est sauvée de la destruction en 1861. Elle est alors dessinée et étudiée par les savants messins, mais le réfectoire est détruit par la suite. À l'intérieur, les fresques du XIVe siècle ont été très lourdement restaurées durant l'annexion.

Chapelle des Templiers La chapelle des Templiers est le dernier vestige de la commanderie du Temple installée dans le sud-est de la cité de Metz vers 1147. Elle a la forme d'une rotonde octogonale, qui rappelle le Saint-Sépulcre de Jérusalem. La commanderie est peut-être désacralisée dès 1552, et intégrée dans la citadelle ; seuls demeurent la chapelle, transformée en entrepôt, et une salle décorée d'un plafond peint, qui a pu être un réfectoire ou une salle capitulaire. Classée monument historique dès la première liste de 1840, la chapelle est sauvée de la destruction en 1861. Elle est alors dessinée et étudiée par les savants messins, mais le réfectoire est détruit par la suite. À l'intérieur, les fresques du XIVe siècle ont été très lourdement restaurées durant l'annexion. -

Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire Cette petite chapelle, consacrée le 29 septembre 1478, commémore l'attaque surprise du duc Nicolas de Lorraine le 9 avril 1473, miraculeusement mis en échec. La chapelle est dédiée à la Vierge Marie, protectrice de la Cité, comme l'indique l'inscription de 1478. Le compte de sa construction permet de savoir que le bâtiment a été construit par le maître d'oeuvre Clausse de Ranconval, et décoré de vitraux par les verriers Camay et Jean le Verrier. Il était composé de deux travées seulement, avec une sacristie et un beau porche flamboyant. La cité entretient le souvenir de l'attaque, en organisant des processions chaque 9 avril. Le 3 juillet 1483, une statue de la Vierge est apportée du château de Richemont, que la cité vient d'assiéger et de démolir. Une seconde inscription commémore le haut fait. La chapelle est détruite avec le quartier cathédral en 1754.

Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire Cette petite chapelle, consacrée le 29 septembre 1478, commémore l'attaque surprise du duc Nicolas de Lorraine le 9 avril 1473, miraculeusement mis en échec. La chapelle est dédiée à la Vierge Marie, protectrice de la Cité, comme l'indique l'inscription de 1478. Le compte de sa construction permet de savoir que le bâtiment a été construit par le maître d'oeuvre Clausse de Ranconval, et décoré de vitraux par les verriers Camay et Jean le Verrier. Il était composé de deux travées seulement, avec une sacristie et un beau porche flamboyant. La cité entretient le souvenir de l'attaque, en organisant des processions chaque 9 avril. Le 3 juillet 1483, une statue de la Vierge est apportée du château de Richemont, que la cité vient d'assiéger et de démolir. Une seconde inscription commémore le haut fait. La chapelle est détruite avec le quartier cathédral en 1754. -

Chapelle Saint-Privat La chapelle Saint-Privat est le dernier vestige d'une église plus ancienne, située au 4 rue des Volontaires à Montigny-lès-Metz, à près de 3 km des murs de la ville médiévale. Une église primitive y était installée dès le IXe siècle, dédiée au martyr du IIIe siècle saint Privat. En 1522 lors d'une phase de reconstruction des voûtes de l'église « Saint-Privat-aux-Champs » située hors des murs, Philippe de Vigneulles raconte la découverte d'une stèle romaine dans les fondations de l'édifice. L'église était en fait située en pleine nécropole antique, au carrefour de deux axes romains : de la route nord-sud qui reliait Aix-la-Chapelle à Dieulouard et de la route est-ouest qui menait à Reims. Pendant le siège de Metz par Charles Quint en 1552, l'église est détruite. Elle est reconstruite autour de 1560. En 1810, l'église est de nouveau détruite dans le cadre du percement de la rue Franiatte. Il n'en subsiste que la chapelle qui a été entièrement restaurée en 2008.

Chapelle Saint-Privat La chapelle Saint-Privat est le dernier vestige d'une église plus ancienne, située au 4 rue des Volontaires à Montigny-lès-Metz, à près de 3 km des murs de la ville médiévale. Une église primitive y était installée dès le IXe siècle, dédiée au martyr du IIIe siècle saint Privat. En 1522 lors d'une phase de reconstruction des voûtes de l'église « Saint-Privat-aux-Champs » située hors des murs, Philippe de Vigneulles raconte la découverte d'une stèle romaine dans les fondations de l'édifice. L'église était en fait située en pleine nécropole antique, au carrefour de deux axes romains : de la route nord-sud qui reliait Aix-la-Chapelle à Dieulouard et de la route est-ouest qui menait à Reims. Pendant le siège de Metz par Charles Quint en 1552, l'église est détruite. Elle est reconstruite autour de 1560. En 1810, l'église est de nouveau détruite dans le cadre du percement de la rue Franiatte. Il n'en subsiste que la chapelle qui a été entièrement restaurée en 2008. -

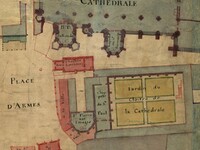

Grand chapitre, puis chapelle Notre-Dame-de-Lorette Dans le cloître de la cathédrale reconstruit au XIIIe siècle, le rez-de-chaussée de la galerie ouest était occupé par la salle du chapitre, dite le « Grand chapitre ». Cette salle capitulaire était le principal lieu de réunion des chanoines, dernier vestige de leur vie communautaire depuis qu'ils ne mangeaient et ne dormaient plus ensemble dans le cloître. Au XIIIe siècle, le Grand chapitre est aussi le cœur de la vie municipale. C'est là en effet que les échevins rendaient la justice : « tenir clostre ». Au début du XIVe siècle, les chanoines ne supportent plus cette occupation des lieux par les laïcs. Entre 1315 et 1317, la cité construit un palais municipal en face du cloître, appelé le Palais des Treize, laissant la jouissance du chapitre aux chanoines. Le 8 septembre 1533, le chanoine Gilles Foës fonde une chapelle dans la salle du chapitre. Cette chapelle consacrée à Notre-Dame-de-Lorette devint le lieu d’inhumation des chanoines de la famille, si bien qu'au XVIIIe siècle, on l'appelle « chapelle des Foës ».

-

Chapelle Saint-Rémy de Woippy Cette modeste chapelle située sur le ban de Woippy avait pour particularité d'être une "chapelle épiscopale" : elle appartenait à la cathédrale Saint-Etienne et un chanoine en était le chapelain. La chapelle a disparu à la Révolution. En mars 1952, lors de travaux à proximité, on met à jour de nombreux ossements, une statuette et un fragment d'épitaphe : il s'agissait probablement de l'ancien cimetière de la chapelle.

-

Chapelle Saint-Gall La chapelle Saint-Gall est fondée entre le palais épiscopal et la cathédrale. Trois évêques y ont été inhumés : Advence, mort en 875, son successeur Robert, en 917, et Frédéric de Pluvoise en 1173. La chapelle est détruite en 1608 lors de l'ouverture de la Rue neuve l'Evêque, pour créer un passage entre la place d’Armes et la place Saint-Étienne.