Autres religieux

Cette catégorie comprend les membres du clergé qui ne sont pas chanoines de la cathédrale : on y trouve les prêtres du diocèse, dont les curés de paroisse, ainsi que les religieux et religieuses : abbés, prieurs et moines des couvents bénédictins, frères et soeurs des ordres mendiants.

Hommes

-

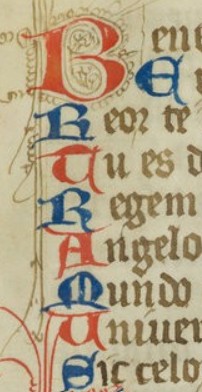

Bertram Pagessius (13..-1387) Bertram est un frère dominicain du couvent de Coblence, dans l'électorat de Trêves. En 1356, l'évêque de Worms Thierry Bayer le choisit comme suffragant, avec le titre d'évêque de Tiflis. Quand Thierry Bayer est transféré sur le siège de Metz en 1365, il emmène Bertram, qui devient suffragant de Metz. En 1378 éclate le Grand schisme entre les papes de Rome et d'Avignon. Thierry Bayer se rallie à Avignon ; Bertram reste partisan de Rome et doit quitter Metz en 1379 ; il y revient, puis en part définitivement en 1380. Il s'installe dans l'évêque de Trêves, et devient suffragant de l'archevêque. Il meurt le 21 janvier 1387 et est inhumé au convent des Dominicains de Coblence. Bertram était considéré à son époque comme un grand savant. Wolfram l'identifie comme l'auteur de la chronique latine des évêques de Metz, qui contient les vies des évêques jusqu'en 1376. Il aurait composé son texte du vivant de Thierry Bayer (mort en 1384). Dans le manuscrit BM Metz 796 qu'il a pu compiler, un poème latin en l'honneur de la Vierge Marie contient un acrostiche à son nom (p. 119-120) : les premières lettres forment les mots "Bertram évêque de Tiflis m'a fait". Bertram avait élu sépulture au couvent des Dominicains de Metz : une note du XVe siècle du ms. BM Metz 796 en garde la mémoire erronée, en affirmant qu'il y est enterré après sa mort survenue en 1377.

Bertram Pagessius (13..-1387) Bertram est un frère dominicain du couvent de Coblence, dans l'électorat de Trêves. En 1356, l'évêque de Worms Thierry Bayer le choisit comme suffragant, avec le titre d'évêque de Tiflis. Quand Thierry Bayer est transféré sur le siège de Metz en 1365, il emmène Bertram, qui devient suffragant de Metz. En 1378 éclate le Grand schisme entre les papes de Rome et d'Avignon. Thierry Bayer se rallie à Avignon ; Bertram reste partisan de Rome et doit quitter Metz en 1379 ; il y revient, puis en part définitivement en 1380. Il s'installe dans l'évêque de Trêves, et devient suffragant de l'archevêque. Il meurt le 21 janvier 1387 et est inhumé au convent des Dominicains de Coblence. Bertram était considéré à son époque comme un grand savant. Wolfram l'identifie comme l'auteur de la chronique latine des évêques de Metz, qui contient les vies des évêques jusqu'en 1376. Il aurait composé son texte du vivant de Thierry Bayer (mort en 1384). Dans le manuscrit BM Metz 796 qu'il a pu compiler, un poème latin en l'honneur de la Vierge Marie contient un acrostiche à son nom (p. 119-120) : les premières lettres forment les mots "Bertram évêque de Tiflis m'a fait". Bertram avait élu sépulture au couvent des Dominicains de Metz : une note du XVe siècle du ms. BM Metz 796 en garde la mémoire erronée, en affirmant qu'il y est enterré après sa mort survenue en 1377. -

Jacques d'Ivoy (14..-1497) Jacques d'Ivoy peut être originaire du bourg d'Ivoy, aux confins du Luxembourg, aujourd'hui appelé Carignan (Ardennes). Il devient religieux de l'ordre des Augustins à Metz. En 1478, il est évêque suffragant de Toul, avec le titre d'évêque de Nicopolis en Palestine. En 1484, il devient le suffragant d'Henri de Lorraine, nouvel évêque de Metz. Il meurt le 10 octobre 1497.

-

Martin d'Amance (13..-1409) Martin d'Amance est sans doute originaire de Mamey, dans le diocèse de Toul (Meurthe-et-Moselle). Il devient frère dominicain au couvent de Toul. Il occupe la fonction d'Inquisiteur dans les diocèses de Metz, Toul, Verdun et Besançon. Il est possible qu'il soit lié à la première affaire de sorcellerie documentée à Metz en 1372, quand plusieurs bourgeois sont condamnés et brûlés pour divination. En 1381, l'évêque de Toul en fait son suffragant (évêque chargé de suppléer l'évêque en titre au spirituel), avec le titre d'évêque de Gabala. Il devient par la suite évêque suffragant de Metz pour Pierre de Luxembourg (1384-1387) puis Raoul de Coucy (1387-1415). Il meurt le 21 octobre 1409. Son testament et l'inventaire de ses biens, dont sa riche bibliothèque, ont été édités et étudiés par Tribout de Morembert.

-

Hugues des Hazards (1454-1517) Hugues des Hazards est un clerc natif de Toul, fidèle serviteur du duc René II de Lorraine. Il débute sa carrière à Rome après des études à Sienne et devient docteur dans les deux droits (canonique et romain). Il devient chanoine de la cathédrale de Metz et reçoit la dignité de doyen du chapitre en 1494, après avoir été prévôt de la collégiale de Saint-Georges de Nancy. René II le nomme président de la chambre des comptes de Lorraine en 1498. Sommet de sa carrière ecclésiastique, il est élu évêque de Toul en 1506, et se voit octroyer l'abbatiat de Saint-Mansuy de Toul par le pape Jules II. Il renonce à son décanat messin en 1514.

-

Guillaume Bragosse (13..-1369) Guillaume Bragosse est originaire du diocèse de Mende. Après des études de droit canon, il reçoit la dignité de vicaire général du diocèse de Toulouse avant d'être élu évêque de Vabres en 1355. Il fait carrière auprès des papes d'Avignon, devenant cardinal-diacre de Saint-Georges-in-Velabro en 1361, puis cardinal-prêtre de Saint-Laurent-in-Lucina le 6 décembre 1362. En 1361, il est substitut du pénitencier au sein de la curie pontificale avant de devenir grand pénitencier en 1367. À Metz, il obtient la charge de grand archidiacre du chapitre en 1365. Il meurt à Rome le 11 novembre 1369.

-

Pietro Accolti (1455-1532) Pietro Accolti est un prélat originaire de Florence (1455-1532), connu dans les sources messines sous le nom de Pierre d'Accolas. Il enseigne à Pise et à Bologne, puis devient auditeur de la Rote à Rome. Nommé évêque d'Ancône en 1505, il est créé cardinal par le pape Jules II en 1511. Il est connu pour avoir rédigé la bulle « Exsurge Domine », qui condamne Martin Luther, en 1520. Au cours de sa carrière romaine, il multiplie les missions comme administrateur de diocèses, et cumule les bénéfices, y compris à la cathédrale de Metz. Il devient membre du chapitre en tant que trésorier le 3 octobre 1509 ; en 1522 il est nommé princier, dignité qu'il résigne ensuite en faveur de son neveu, Balduinettus de Baldinetis. Il meurt à Rome en 1532.

Pietro Accolti (1455-1532) Pietro Accolti est un prélat originaire de Florence (1455-1532), connu dans les sources messines sous le nom de Pierre d'Accolas. Il enseigne à Pise et à Bologne, puis devient auditeur de la Rote à Rome. Nommé évêque d'Ancône en 1505, il est créé cardinal par le pape Jules II en 1511. Il est connu pour avoir rédigé la bulle « Exsurge Domine », qui condamne Martin Luther, en 1520. Au cours de sa carrière romaine, il multiplie les missions comme administrateur de diocèses, et cumule les bénéfices, y compris à la cathédrale de Metz. Il devient membre du chapitre en tant que trésorier le 3 octobre 1509 ; en 1522 il est nommé princier, dignité qu'il résigne ensuite en faveur de son neveu, Balduinettus de Baldinetis. Il meurt à Rome en 1532. -

Gilles Aycelin de Montaigu (1...-1378) Gilles Aycelin de Montaigu était le chancelier du roi de France Jean II le Bon, qui le chargea de veiller sur son fils Jean de Berry lorsque le roi était en prison à Londres. Entre autres bénéfices, il a été chanoine de la cathédrale de la cathédrale de Metz. Il posséde dès 1357 l'évêché de Lavaur puis celui de Thérouanne en 1361, puis juste après la charge d'archidiacre de Sarrebourg. En 1368, il obtenait l'évêché de Tusculum. Il meurt à Avignon le 5 décembre 1378. Il est mentionné comme le protecteur du chanoine Nicolas de Sarrebruck à Metz.

-

Philippe de Bavière (1480-1541) Philippe de Bavière est un des 14 enfants du prince palatin du Rhin Philippe dit l'Ingénu et de son épouse Margarete. Destiné à l'Église, il reçoit des bénéfices ecclésiastiques dès son enfance, et notamment la dignité de primicier de la cathédrale de Metz le 27 Avril 1491 à l'âge de onze ans. Il entre alors en concurrence avec Jean La Balue, cardinal d'Angers. Le prince l'obtient à la mort de son rival la même année. On suppose qu'il occupait dès lors dans la maison canoniale n°1 surnommée la « Princerie ». Un autre primicier est mentionné en 1496. Quand à Philippe, dès 1498, à 18 ans, il est élu évêque de Freising en Bavière, évêché qu'il occupe durant toute sa vie.

-

Jean de Lamballe (14..-1491) Jean de Lamballe est un puissant ecclésiastique, secrétaire et conseiller des ducs de Lorraine Jean II, Nicolas et René II. En 1470-1472, le duc l'impose par la force sur le trône épiscopal de Toul, mais son élection est finalement annulée. À partir de 1475, il est le premier président de la Chambre des comptes de Nancy. Il cumule les bénéfices ecclésiastiques, archidiacre de Toul, prieur de Notre-Dame de Nancy, abbé de Saint-Mansuy de Toul en 1479. A Metz, Jean de Lamballe occupe la dignité de primicier. De 1476 à 1491, année de sa mort, il habite la maison canoniale n°1, surnommée la Princerie.

-

Raymond Perrault (1435-1505) Le cardinal Raymond Perrault est né en 1435 à Saint-Germain-de-Marencennes (Charente-Maritime actuelle). Chanoine de Saint-Augustin, puis chanoine à Saintes en 1482, il fait ensuite une importante carrière auprès de la papauté. Il devient évêque de Gurk en Autriche en 1491 puis cardinal en 1493. Par la suite, il est légat du pape auprès de Charles VIII mais aussi à Pérouse, à Todi en 1499, en Allemagne en 1500 où il va négocier la paix entre le Saint-Empire et le royaume de Hongrie. Administrateur apostolique des diocèses de Toul en 1501, il postule sans succès à l'évêché de Metz. En 1505, il est en procès avec Nicolas de Toussaint pour la dignité de primicier à Metz, qu'il remporta juste avant de mourir à Viterbe le 5 septembre.

-

Jacques de Sierck (139.-1456) Jacques de Sierck, né en 1398 ou 1399, est le fils d'Arnoul VI de Sierck, le constructeur du château de Malbrouck, d'une famille de sires germanophones serviteurs des ducs de Lorraine. Il fait de brillantes études en Allemagne (Heidelberg) et en Italie (Florence). Neveu de Conrad Bayer et cousin de Conrad II Bayer, il cumule les prébendes de chanoine dans l'empire, notamment à Trêves, Wurzbourg et Metz. Il devient chanoine de la cathédrale de Metz en 1414 et achète la maison canoniale de la Haute-Pierre en 1429. Il est élu primicier du chapitre cathédral en 1435. Jacques de Sierck a d'abord mené une carrière de diplomate et participé au concile de Bâle. Le duc de Bar et de Lorraine, René d'Anjou, en fait son chancelier, chargé de négocier sa rançon avec le duc de Bourgogne, et il le choisit comme un des gouverneurs de la Lorraine en 1438. En 1439, il est sacré archevêque de Trêves, ce qui fait de lui un des sept princes électeurs du Saint-Empire. Il n'en abandonne pas la Lorraine pour autant : en 1455, son oncle Conrad Bayer le choisit comme coadjuteur dans l'évêché de Metz, responsabilité qui le désigne comme son successeur. Mais il décède avant Conrad, le 28 mai 1456. Il élit sépulture dans l'église Notre-Dame, voisine de la cathédrale de Trêves. Son tombeau est réalisé par Nicolas de Leyde, dont il s'agit d'un des plus anciens chefs d'oeuvre conservés.

Jacques de Sierck (139.-1456) Jacques de Sierck, né en 1398 ou 1399, est le fils d'Arnoul VI de Sierck, le constructeur du château de Malbrouck, d'une famille de sires germanophones serviteurs des ducs de Lorraine. Il fait de brillantes études en Allemagne (Heidelberg) et en Italie (Florence). Neveu de Conrad Bayer et cousin de Conrad II Bayer, il cumule les prébendes de chanoine dans l'empire, notamment à Trêves, Wurzbourg et Metz. Il devient chanoine de la cathédrale de Metz en 1414 et achète la maison canoniale de la Haute-Pierre en 1429. Il est élu primicier du chapitre cathédral en 1435. Jacques de Sierck a d'abord mené une carrière de diplomate et participé au concile de Bâle. Le duc de Bar et de Lorraine, René d'Anjou, en fait son chancelier, chargé de négocier sa rançon avec le duc de Bourgogne, et il le choisit comme un des gouverneurs de la Lorraine en 1438. En 1439, il est sacré archevêque de Trêves, ce qui fait de lui un des sept princes électeurs du Saint-Empire. Il n'en abandonne pas la Lorraine pour autant : en 1455, son oncle Conrad Bayer le choisit comme coadjuteur dans l'évêché de Metz, responsabilité qui le désigne comme son successeur. Mais il décède avant Conrad, le 28 mai 1456. Il élit sépulture dans l'église Notre-Dame, voisine de la cathédrale de Trêves. Son tombeau est réalisé par Nicolas de Leyde, dont il s'agit d'un des plus anciens chefs d'oeuvre conservés. -

Bohémond de Sarrebruck (129.-1367) Bohémond de Sarrebruck est un clerc issu d'un lignage noble d'Alsace, les Ettendorf. Il est étudiant en droit canon à Paris en 1307-1308. Il cumule les prébendes de chanoine à Trêves, Metz, Verdun et Coblence. Il est élu aumônier de Metz à la mort de Nemmery Baudoche survenue le 25 août 1328. Officier de Trêves en 1338 et conseiller du prince-évêque de Trêves Baudouin de Luxembourg, il lui succède à l'archevêché en 1356. En 1358, le pape lui donne un successeur à l'aumônerie de Metz en la personne de Gilles de Thorey.

-

Henri de Lorraine, évêque de Metz (142.-1505) Henri de Lorraine est le fils d'Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont et de sa femme Marie d'Harcourt. Il devient évêque de Thérouanne, en Picardie, en 1457, puis obtient le siège de Metz en 1484. Henri réside très peu à Metz pendant son épiscopat, durant lequel le chapitre reconstruit la cathédrale. C'est la première fois depuis le XIIIe siècle qu'un membre de la famille ducale de Lorraine monte sur le trône épiscopal, suscitant la crainte des Messins. Mais à sa mort en 1505, son petit-neveu Jean, fils de son neveu le duc René II, lui succède, alors qu'il n'est encore qu'un enfant, permettant la main-mise durable de la maison ducale sur le pouvoir épiscopal.

-

Jean Faquelo de Vy (13..-1452) La mère de Jean Faquelo dit de Vy (Vic-sur-Seille) est inhumé à Avioth en Meuse : lui-même est peut-être originaire de la région, possiblement de Marville. Jean Faquelo, ou Jean de Vy, devient frère franciscain au couvent des Cordeliers de Metz à la fin du XIVe siècle. Il est ensuite nommé évêque suffragant de Metz, l'évêque chargé des tâches pastorales pendant que l'évêque en titre, choisi dans une famille aristocratique, gouverne la principauté épiscopale. Il joue ce rôle pendant les épiscopats de Raoul de Coucy (1387-1415) et de Conrad Bayer de Boppard (1415-1459). En 1400, il est nommé évêque de Coria en Espagne par le pape de Rome Boniface IX : il s'agit d'un diocèse « in partibus infidelium », c'est-à-dire dans les « régions des infidèles ». En 1400, la papauté est déchirée par le Grand Schisme et le pape de Rome n'est pas reconnu en Espagne, fidèle au pape d'Avignon. En 1406, il lui est accordé le droit de célébrer pontificalement dans les diocèses de Metz, Toul et Verdun. Il a été également appelé à suppléer l'évêque de Trêves en 1413. Il meurt en mars 1452 et est enterré dans l'église des Cordeliers, comme c'était la pratique d'enterrer les évêques suffragants non pas dans la cathédrale, mais dans leur institution religieuse d'origine.

-

Charles de Lorraine, évêque de Metz (1524-1574) Charles est le fils de Claude de Lorraine, duc de Guise, et le cousin du duc de Lorraine. Il devient archevêque de Reims dès 1538 puis cardinal. En 1547, il est associé au gouvernement de l'évêché de Metz par son oncle l'évêque Jean de Lorraine. Il lui succède en 1550 mais renonce à l'évêché de Metz dès l'année suivante.

-

Didier Noël (14..-1483) Didier Noël est originaire du diocèse de Châlons. Il fait ses études à l’université de Paris à partir de 1447. Il est maître ès arts en 1448. Il obtient la licence en théologie à l’université de Paris en 1460 puis accède au grade de docteur. Il est plusieurs fois lecteur et est élu recteur de l’université de Paris en juin 1459. Il bénéficie d'une prébende de chanoine de la cathédrale de Verdun de 1456 à 1468. Il devient chanoine de la cathédrale de Metz après 1462. Il y occupe la charge de cerchier (circator). À partir de 1473, l'évêque de Metz Georges de Bade fait de lui son évêque suffragant. Il porte alors le titre théorique d'évêque de Panade in partibus infidelium. Il résigne sa charge de cerchier en faveur de son neveu Jean Noël en 1482. Retiré au couvent des Cordeliers de La Chapelle-aux-Bois, près d'Avril, il y meurt le 11 avril 1483 et y est inhumé. Deux livres de sa bibliothèques personnelle ont été identifiés.

-

Jean Gilmer (14..-1531) Jean Gilmer est un moine de l'abbaye de Mouzon, devenu prieur du prieuré de Rozérieulles, qui dépend de cette abbaye avant 1509, date à laquelle il devient le parrain d'Hector, fils de Philippe de Vigneulles et de Zabeline Le Sarte. En 1511, il est élu abbé de Mouzon. Il meurt simple prieur de Thin-le-Moutier en septembre 1531.

-

Jacques N., prêtre à Lessy (14..-15..) L'ascendance de Jacques est inconnue. En 1508, Jacques est prêtre à la paroisse de Lessy lorsqu'il devient parrain de Jean, fils de Philippe de Vigneulles et de Zabeline Le Sarte.

-

Ferry d'Epinal (12..-1314) Ferry d'Épinal était prieur du couvent dominicain à la fin du XIIIe siècle. Selon l'historien Antoine Esch, il était un saint homme « d’un immense savoir », docteur et recteur de l’université de Paris. Vers 1295, il est menacé d'excommunication par le pape pour avoir accepté d'enterrer l'usurier Thierry le Maire dans son couvent. En 1314, il incite un autre financier messin, Philippe Le Gronnais dit le Riche, à réparer ses torts par testament. Les héritiers ne le lui pardonnent pas : Ferry est assassiné le 28 octobre 1314, dans une rue déserte. Selon Esch, il meurt pleuré de tous et est porté aux Dominicains, à droite du chœur, où ses funérailles sont faites avec la plus grande solennité possible. Son épitaphe copiée dans la chronique des Dominicains, perdue, est recueillie par Antoine Esch.

-

Jean de Heu (13..-1372) Jean de Heu est le fils de Thiébaut de Heu et d'Alix de la Court, sa deuxième femme. Destiné à une carrière ecclésiastique, il est d'abord chanoine et primicier de l'église, puis grand archidiacre de Reims et finalement nommé évêque de Toul en 1363. Il meurt le 9 août 1372. Bien qu'il ait été évêque de Toul, c'est dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz qu'il est enterré. Son gisant est un des rares monuments funéraires épiscopaux à avoir été conservé jusqu'à nous.

-

Pierre de Luxembourg (1369-1387) Pierre de Luxembourg a été le 75e évêque de Metz. Il est le fils de Guy de Luxembourg et de Mahaut de Châtillon. Il appartient donc à la branche cadette des Luxembourg, comtes de Ligny-en-Barrois, tandis que le roi Wenceslas, de la branche aînée, règne sur le Saint-Empire. En 1384, il est nommé évêque de Metz à l'âge de seulement 15 ans par le pape Clément VII à Avignon. En 1386, il est également nommé cardinal d'Avignon. Il meurt moins d'un an plus tard, le 2 juillet 1387, à 18 ans, en raison, dit-on, de son mode de vie austère. Son tombeau à Villeneuve-lès-Avignon est rapidement vénéré après sa mort, si bien qu'un procès de canonisation débute en 1390. Mais après la mort du pape Clément VII en 1397, le procès est abandonné et jamais repris. Pierre de Luxembourg n'a jamais été canonisé, mais il est proclamé bienheureux à Rome en 1527. Si son tombeau se trouve à Villeneuve-lès-Avignon, on fit construire un gisant à sa mémoire dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz, dont Louis Boudan fournit le relevé à la fin du XVIIe siècle.

-

Conrad II Bayer de Boppard (13..-1459) Conrad II de Bayer est le 77e évêque de Metz. Il est le fils de Conrad Bayer de Boppard, seigneur de Château-Bréhain et de Marie de Parroy. Lors de ses études, il devient bachelier en droit canon. Il est d'abord chanoine de Verdun et de Metz, et est élu princier du chapitre de Metz en 1411. Il succède à Raoul de Coucy à l'épiscopat de Metz en 1415. Il participe au concile de Constance (1414-1418). Il nomme comme coadjuteur Georges de Bade qui lui succède à sa mort. Il meurt le 20 avril 1459 dans la maison de la Haute-Pierre et son corps est enseveli dans la cathédrale Saint-Étienne.

-

Georges Ier de Bade (1433-1484) Georges de Bade a été le 78e évêque de Metz. Fils du margrave Jacques Ier de Bade et de Catherine de Lorraine, il nait en 1433 et entre dans les ordres en 1445. Il étudie en plusieurs lieux : Pavie, Cologne et Erfurt. D'abord nommé coadjuteur de l'évêque Conrad II Bayer de Boppard en 1456, il devient évêque de Metz en 1459, à la mort de celui-ci. Il meurt le 11 octobre 1484 et son corps est enseveli dans la cathédrale.

-

Adhémar de Monteil (12..-1361) Adhémar de Monteil a été le 70e évêque de Metz, de 1327 à 1361. Il est issu d'une famille noble du Dauphiné, fils d’Hugues II Adhémar de La Garde, seigneur de La Garde et de Monteil, et de Sibylle de Poitiers. D'abord archidiacre de Reims, et doyen de la cathédrale de Toul, il est ensuite nommé nommé évêque de Metz en 1327. Il meurt le 12 mai 1361. Enseveli dans la chapelle des évêques, son gisant, abîmé, se trouve aujourd'hui dans la crypte de la cathédrale.

-

Thierry Bayer de Boppard, évêque de Metz (13..-1384) Issu d'un lignage aristocratique originaire de la ville de Boppard, dans la vallée du Rhin, Thierry Bayer est d'abord chanoine puis évêque de Worms en 1359. Il s'agit d'un fidèle de l'empereur Charles IV de Luxembourg. Il est élu évêque de Metz en 1365. Il est plusieurs fois en conflit avec la cité, à propos de la capture du duc Robert de Bar en 1368, puis entre 1373 et 1375 à propos de la taxation du clergé messin par les autorités urbaines. Endetté, il vend le droit de monnayage épiscopal à la ville en 1383. En 1376, il offre à la cathédrale un buste-reliquaire de saint Étienne offert par l'empereur Charles IV. Thierry meurt en 1384 et est enterré dans la cathédrale. Son gisant, issu initialement de son monument funéraire, se trouve encore aujourd'hui dans la cathédrale.

-

Pierre de Beauvau (15..-15..) Pierre de Beauvau est le fils de René de Beauvau et de Claude Baudoche. Il se marie avec Agnès Desch, dont il est le premier époux.

-

Matthias Thenner (14..-1528) Matthias Thenner est un clerc d'origine germanique, docteur en droit ; il est chanoine de Metz de 1502 à 1528. Il est cerchier en 1512, archidiacre de Sarrebourg en 1514, puis official à Vic en 1515. Il succède à Jacques d'Insming comme vicaire épiscopal de Metz, notamment pour le cardinal Jean de Lorraine. Il contribue aux grands travaux de la cathédrale en participant à la construction du jubé. En 1524, il offre un vitrail qui est installé dans la chapelle Saint-Joseph, dans l'abside. Sur ce vitrail identifié par Guillaume Frantzwa à partir de ses armoiries, il est vêtu en chanoine mais se présente comme chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, alors même que cet ordre de moines soldats a été fusionné avec les chevaliers de Saint-Jean (futur ordre de Malte) en 1489. Matthias Henner meurt le 10 janvier 1528.

Matthias Thenner (14..-1528) Matthias Thenner est un clerc d'origine germanique, docteur en droit ; il est chanoine de Metz de 1502 à 1528. Il est cerchier en 1512, archidiacre de Sarrebourg en 1514, puis official à Vic en 1515. Il succède à Jacques d'Insming comme vicaire épiscopal de Metz, notamment pour le cardinal Jean de Lorraine. Il contribue aux grands travaux de la cathédrale en participant à la construction du jubé. En 1524, il offre un vitrail qui est installé dans la chapelle Saint-Joseph, dans l'abside. Sur ce vitrail identifié par Guillaume Frantzwa à partir de ses armoiries, il est vêtu en chanoine mais se présente comme chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, alors même que cet ordre de moines soldats a été fusionné avec les chevaliers de Saint-Jean (futur ordre de Malte) en 1489. Matthias Henner meurt le 10 janvier 1528. -

Otton Blanchard (14..-14..) Otton Blanchard est le fils de Jean Blanchard et de Béatrice Gérardin. Ce prêtre séduit et enlève une veuve messine, Péronne, à l'automne 1497, ce qui l'entraîne dans un bras de fer entre les autorités municipales et les autorités épiscopales. Il meurt à une date inconnue.

-

Thierry de Vaucouleurs (1...-12..) Dans la remière moitié du XIIIe siècle, ce moine de l'abbaye de Saint-Arnoul a composé une Vie de Saint-Jean l'évangéliste en vers, connue par deux manuscrits. Il compose cette version en français pour que « ceux qui ne peuvent entendre le latin y puissent apprendre, et les dames mêmement », s'adressant ainsi à un public laïc lecteur des œuvres littéraires françaises qui circulaient à Metz comme « Hervis de Metz » et le « Roman de saint Livier ».

-

Bertrand Le Hungre (13..-1397) Bertrand Le Hungre est un riche homme de paraiges qui détenait un immense patrimoine foncier dans le Pays de Metz. Il fonde le couvent des Célestins où sa famille et ses alliés sont inhumés. Très pieux, il est décrit comme un chrétien exemplaire par la Chronique des Célestins. « Honorable, sage et discrète personne », il fait chaque hiver entretenir des feux dans les rues de Metz pour que les pauvres puissent se chauffer, où cuisent des marmites de soupe pour les nourrir. Il épouse Isabelle Boyleau qui meurt durant l'épidémie de peste de 1348. Selon la Chronique des Célestins, il aurait eu avec Isabelle 14 enfants, 6 garçons et 8 filles, dont seuls 5 nous sont connus. Il habite l'ancien hôtel Falcol, qui correspond peut-être à la Grande maison, aujourd'hui hôtel de Gournay sur la rue du Grand Cerf. En 1366, il échappe à un enlèvement de la part du banni Guillaume Poujoise et fonde une chapelle qui devient au bout de quelques années le couvent des Célestins. Il consacre sa vieillesse à cette fondation. Bertrand meurt après 49 ans de veuvage le 25 décembre 1397. Son corps est inhumé au couvent des Célestins.

Bertrand Le Hungre (13..-1397) Bertrand Le Hungre est un riche homme de paraiges qui détenait un immense patrimoine foncier dans le Pays de Metz. Il fonde le couvent des Célestins où sa famille et ses alliés sont inhumés. Très pieux, il est décrit comme un chrétien exemplaire par la Chronique des Célestins. « Honorable, sage et discrète personne », il fait chaque hiver entretenir des feux dans les rues de Metz pour que les pauvres puissent se chauffer, où cuisent des marmites de soupe pour les nourrir. Il épouse Isabelle Boyleau qui meurt durant l'épidémie de peste de 1348. Selon la Chronique des Célestins, il aurait eu avec Isabelle 14 enfants, 6 garçons et 8 filles, dont seuls 5 nous sont connus. Il habite l'ancien hôtel Falcol, qui correspond peut-être à la Grande maison, aujourd'hui hôtel de Gournay sur la rue du Grand Cerf. En 1366, il échappe à un enlèvement de la part du banni Guillaume Poujoise et fonde une chapelle qui devient au bout de quelques années le couvent des Célestins. Il consacre sa vieillesse à cette fondation. Bertrand meurt après 49 ans de veuvage le 25 décembre 1397. Son corps est inhumé au couvent des Célestins.

Femmes

-

Pauline N. (14..-15..) L'ascendance de Pauline est inconnue. En 1513 elle est mentionnée comme religieuse du couvent bénédictin de Saint-Pierre-aux-Nonnains lorsqu'elle devient la marraine de Pauline, fille de Philippe de Vigneulles et de Zabeline Le Sarte.

-

Mangette Ragait (14..-1526) Mangette Ragait, ou Raget, est religieuse cistercienne au prieuré du « Petit Clairvaux ». En 1495, elle est élue 11e prieure. Elle construit un nouveau cloître dans le couvent. Elle meurt le 14 février 1526 selon son épitaphe, mais le 9 février 1525 selon l'obituaire du couvent.

-

Alix de Condé (12..-1312) Alis ou Aelis de Condé est abbesse de Sainte-Glossinde entre 1292 et 1312. Elle se fait représenter dans la charte peinte qu'elle commande en 1293.

Alix de Condé (12..-1312) Alis ou Aelis de Condé est abbesse de Sainte-Glossinde entre 1292 et 1312. Elle se fait représenter dans la charte peinte qu'elle commande en 1293. -

Isabelle Desch (14..-1466) Isabelle Desch est l'une des filles de Philippe Desch et de Contesse de Warise. Religieuse de Sainte-Glossinde comme plusieurs de ses soeurs, elle meurt le 21 août 1466 de peste durant la terrible épidémie qui ravage la ville ; ses soeurs Jeanne, Jennette et Wiberotte y succombent aussi. Son corps est inhumé dans l'abbaye.

-

Jennette Desch (14..-1466) Jennette Desch est l'une des filles de Philippe Desch et de Contesse de Warise. Religieuse de Sainte-Glossinde, elle meurt le 22 juillet 1466 de peste durant la terrible épidémie qui ravage la ville ; ses soeurs Jeanne, Wiberotte et Isabelle y succombent aussi. Son corps est inhumé dans l'abbaye.

-

Jeanne Desch (14..-1466) Jeanne Desch est la fille de Philippe Desch et de Contesse de Warise. Religieuse de Sainte-Glossinde, elle meurt le 16 juillet 1466 durant l'épidémie de peste qui ravage la ville ; ses soeurs Jennette, Wiberotte et Isabelle y succombent aussi. Son corps est inhumé en l'abbaye.

-

Nicolle Geoffroy (14..-14..) Nicolle Geoffroy (ou Jouffroy) est originaire de Luxeuil-lès-Bains. Elle est la nièce de Jean Geoffroy, évêque et cardinal d'Albi. Ce serviteur de Louis XI avait cherché à être abbé dans la région de Metz : il brigue l'abbaye de Gorze en 1467, puis celle de Saint-Clément ; il est finalement abbé de Saint-Symphorien de 1468 à sa mort en 1473. En 1475, Nicolle épouse le Messin Wiriat Louve, mais le mariage est de courte durée. Son époux part en pèlerinage vers Jérusalem en mars 1478. Il meurt à Rhodes au retour. apprend la nouvelle en 1480. Veuve et sans enfants, elle vend tous ses biens pour fonder le couvent des Soeurs Colettes à Metz. Elle se retire ensuite dans le couvent, avant d'être transférée à paris au couvent de l'Ave Maria, où elle finit saintement ses jours.

-

Jeanne d'Haussonville (14..-1545) Issue d'une famille de la chevalerie lorraine, Jeanne est nommée abbesse de Saint-Pierre-aux-Nonnains le 3 janvier 1518 par la duchesse de Lorraine, puis confirmée par l'évêque de Metz. Auparavant, elle avait sans doute vécu au couvent comme nièce d'une autre religieuse, Marguerite de Norroy, qui était en fait sa cousine germaine. Jeanne meurt en 1545. Sa nièce Anne d'Haussonville lui succède.

-

Françoise Chaverson (14..-15..) Françoise Chaverson est la fille de Jean Chaverson et de Barbe Le Gronnais. Moniale dès 1494, elle est élue abbesse de l'abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains en 1513. Elle meurt à une date inconnue après 1530. Son corps est inhumé dans l'abbaye.