-

Tombe de Philippin Desch (†1439)

Tombe de Philippin Desch (†1439) Le chanoine Philippe Desch meurt en 1439 et est enterré dans la nef de la cathédrale, dans la première travée du collatéral gauche. En 1914, lors des travaux d'installation du chauffage dans la cathédrale, sa tombe a été retrouvée et fouillée. Selon la tradition, il a été enterré avec une croix d'identité, gravée à son nom, mais pas de calice, apanage du prêtre. Philippin était sous-diacre en 1412.

-

Tombe de Pierre Bertrand (†1546)

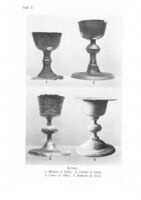

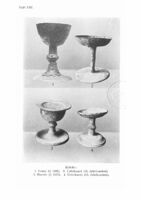

Tombe de Pierre Bertrand (†1546) La tombe de Pierre Bertrand est découverte en 1914 lors des fouilles de la cathédrale. Elle est dotée d'un sarcophage où une tête y est taillée dedans, sans doute celle de Pierre Bertrand. Quatre plaques forment le couvercle du sarcophage. On y a trouvé un second crâne, mais aucune explication ne nous permet de connaître la raison de sa présence. Un calice se trouvait dans la tombe au moment des fouilles. Il possède un pied et une base en cuivre argenté. La coupe est en argent dans sa partie inférieure et dorée à l'intérieur comme extérieur. Le pied est hexagonal, le pommeau rond. Un crucifix en métal dorée est taillé sur l'un des pieds, en forme d'étoile.

Concernant la croix d'identité, elle est en plomb et de forme latine. Elle est divisée en plusieurs fragments et possède une inscription de 4 lignes: « (Die) 25 a decembris MDXLVI obiit venerabilis vir d(ominus) Petrus (Ber)trandi orate deum pro eo » (Le 25 décembre 1546 le vénérable homme de la moins importance, Pierre Bertrand est mort, priez dieu pour lui).

Enfin dans sa tombe, on a trouvé des morceaux de tissus lors des fouilles, notamment une large brodure de velours pressé, deux fragments d'un tissu de soie brun cuivré, une tresse de laine brune et une bordure de fermeture de laine brune.

-

Tombe de Pierre Carreti (†1552)

Tombe de Pierre Carreti (†1552) Pierre Carreti est un chanoine de la cathédrale de Metz, mort le 23 août 1552, qui a été inhumé dans un cercueil en bois placé dans un sarcophage de pierre, situé près du croisillon ouest de la cathédrale. Les objets funéraires attestent de son statut de prêtre : un calice en étain, une patène partiellement conservée et une croix d'identité en plomb. En plus des objets liturgiques, des fragments d’une tunique noire ou d'une soutane sont retrouvés, mais n'ont pas pu être conservés.

-

Tombe de Pierre Losey (†1491)

Tombe de Pierre Losey (†1491) La tombe du chanoine messin Pierre Losey a été découverte lors de travaux dans la cathédrale de Metz en 1914. Un calice en étain se trouvait dans la tombe, une patène aussi en étain a été découverte, mais dont nous n'avons plus que la moitié (12,3 cm). Il est aussi enterrée avec une croix de plomb, abîmée par l'humidité qui la faite se plier en deux, elle est aussi perforée à certains endroits et rongée. Elle mesure 35,5 cm de haut pour 24 cm de large.

On peut lire l'inscription suivante sur la croix d'identité (traduction en français moderne) : « Le dixième jour d'août 1491 est décédé Petrus Losy, chanoine et érudit de cette église de Metz ».

Enfin, dans la tombe, les archéologues ont découverts du textile : deux fragments étroits de galon de 74 et 45 cm de long, appartenant sans doute à un chasuble, mais aussi un tissu de soie léger d'environ 18 cm de long et de 3 cm de large.

-

Tombe de Simon Henneman (†1429)

Tombe de Simon Henneman (†1429) La tombe du chanoine Simon Henneman a été retrouvée en 1914. Elle était située juste derrière la tombe XIV, à la jonction des travées 6 et 7, à seulement 40 cm sous le niveau actuel, et contenait un sarcophage en pierre grossièrement mais régulièrement taillé, l’un des plus anciens du site. Il suivait le modèle de la planche I n° 9 et comportait un coussin de pierre taillé à la tête. Le corps était totalement réduit en poussière. Parmi les objets retrouvés figuraient un calice en étain, haut de 12,5 cm, bien conservé malgré un léger dommage au bord, et une patène également en étain, similaires à ceux découverts dans la tombe XIV. Une grande croix pectorale en plomb, de 29 cm de large sur 37 cm de haut, a été trouvée pliée et comprimée, avec le pied cassé et perforé. Elle portait une inscription gothique en français, répartie sur 12 ou 13 lignes, en lettres en relief frappées au poinçon, décorée par endroits d’une rosace à cinq pétales servant de séparateur. L’inscription laisse supposer que le décès du défunt est survenu entre le 21 et le 29 janvier 1429.

-

Tombe de Thibaut de Porcelets (†1263)

Tombe de Thibaut de Porcelets (†1263) La tombe du chantre Thibaut (Theobaldus) a été retrouvée lors des fouilles de la xathédrale de Metz en 1914, près de la tombe de Martin Pinguet. Il s'agit probablement de celle de Thibaut de Porcelets, chanoine et chantre de la cathédrale. Clerc originaire du sud de la France, Thibaut a été impliqué dans une querelle pour l'évêché de Metz après la mort de l’évêque Jacques de Lorraine en 1260. Soutenu par le parti de Bar, Thibaut s'oppose à Philippe de Florange, candidat du du duc de Lorraine. Sous la pression, Thibaut démissionne à la mi-carême de 1261, mais ses partisans réussissent à faire annuler l’élection par le pape Urbain IV en 1263. Thibaut meurt intestat avant le 28 mai 1263, avant que Guillaume de Trainel ne soit nommé évêque en février 1264. Il pourrait être le même clerc que celui auquel Alexandre IV a tenté d’accorder une prébende en 1257. Le moine Richer le décrit comme très riche et corpulent, ce que confirment les découvertes archéologiques : un tombeau en calcaire blanc soigné, bien situé, contenant un homme de grande stature portant de riches vêtements, mais sans calice ni patène, ce qui indique qu’il n’était pas prêtre, mais diacre, comme le suggère aussi sa tenue liturgique. Un fragment de sa croix d'identité a également été retrouvé.

-

Tombeau de Garin le Lorrain (datation inconnue)

Tombeau de Garin le Lorrain (datation inconnue) En visitant la cathédrale de Metz au Moyen Âge, on pouvait voir le tombeau de Garin le Lorrain, le grand héros, fils du duc Hervis de Metz, traitreusement tué par ses ennemis, le clan des Bordelais. Garin est un personnage de fiction, qui apparaît dans une chanson de geste de la fin du XIIe siècle, mais, comme Roland et d'autres grands héros, il était si célèbre qu'on a voulu voir dans un tombeau déjà existant un souvenir de lui, en le prenant pour un personnage réel.

La plus ancienne attestation du tombeau date de 1342 : le duc de Lorraine ordonne aux chanoines de Nancy de prier pour Garin son ancêtre, en célébrant son anniversaire à la même date qu'à la cathédrale de Metz, le 10 février. Chaque 10 février, les chanoines célébraient donc un « obiit » pour l'âme de Garin! Jean Aubrion est le premier à nous parler du tombeau : en 1470, le prince Philippe de Savoie visite la ville, on lui montre la Mutte et Garin. Le tombeau d'un héros fait partie des « merveilles » qu'aiment les « touristes » médiévaux. Philippe de Vigneulles nous en dit un peu plus : le corps de Garin est à la cathédrale, « tout entier, en hauteur dans un cercueil de pierre » (Geste des Lorrains en prose). Dans la Chronique, il précise : le corps de Garin « est intact, en chair et en os, dans la cathédrale ». On pouvait donc voir non seulement le tombeau, mais aussi le corps (embaumé) du héros. En 1634, le père Meurisse évoque encore le tombeau, mais il sombre ensuite dans l'oubli. Au XVIIIe siècle, dom Jean François grimpe au-dessus de la porte de la sacristie, dans le collatéral gauche, pour regarder dans un cercueil de pierre suspendu à 6 mètres de haut. Il n'y trouve que des os, sans savoir qu'il s'agit sans doute du cercueil du héros légendaire.

-

Tombeau de Jean de Heu, évêque de Toul et princier de Metz (†1372)

Jean de Heu, d'une famille de paraiges de Metz, est princier du chapitre de Metz et évêque de Toul. A sa mort en 1372, il élit sépulture dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz et est enterré dans la chapelle de Notre-Dame-la-Tierce, à la jonction du bras croisillon du transept avec la nef, près de la tombe du grand évêque Bertram (†1212).

Le gisant de Jean de Heu a été découvert en 1899 en trois morceaux au moment des travaux de la crypte. L'évêque est représenté en habits épiscopaux, coiffé de la mitre, et plus grand que nature : la sculpture mesure 2,88 m de long.

En 1911, la tombe de Jean de Heu elle-même a été trouvée lors des travaux de chauffage, devant l'autel de Notre-Dame-la-Tierce.

L'épitaphe de Jean de Heu était placée sur le mur au-dessus du gisant. Elle était connue par des relevés transmis par Bégin : « dessous la marche de cet autel git révérend père en Dieu seigneur Jean de Heu par la grâce de Dieu évêque de Toul et primicier de céans qui mourut l’an 1372. Priez Dieu pour lui. » Lors des fouilles, on en a trouvé des fragments.

Le gisant a été replacé à l'emplacement de la tombe de Jean de Heu dans la chapelle de Notre-Dame-la-Tierce. Il est aujourd'hui un des trois gisants du XIVe siècle encore conservés dans la cathédrale avec ceux des évêques de Metz Adhémar de Monteil et Thierry Bayer.

-

Tombeau de Pierre Perrat (†1400)

L'architecte Pierre Perrat est inhumé dans la cathédrale Saint-Étienne, dans le collatéral droit. Son tombeau a disparu, mais il nous est connu par un description de Sébastien Dieudonné. L'épitaphe a été reconstitué en 1868 d’après son texte, sans le « Priez Dieu pour lui » final. Dieudonné décrit le tombeau, avec Perrat à genoux devant la Vierge de l’autel. Émile Bégin le dessine d’après ces indications :

« DESOUS CEST ALTEIT MAISTRE PIERRE PERRAT

LE MASSON MAISTRE DE LOWRAIGE DE LEGLIXE

DE SAIANS ET MASTRE DE LOVRAIGE DE LA CITEIT

DE MES ET DE LEGLIXE DE TOULT ET DE VERDUN

QUI MOURUT LE XXVe JOUR DU MOIY DE JULET LAN

DE GRACE NOTRE SIGNOUR M ET CCCC. »

« Dessous cet autel gît maître Pierre PERRAT

le maçon maître de l’ouvrage de l’Église

de séant (d’ici) et maître d’œuvre de la cité

de Metz et de l’église de Notre-Dame des Carmes

et de la grande église (cathédrale) de Toul et de Verdun

qui mourut le 25e jour du mois de juillet de l’an

de grâce de Notre Seigneur 1400 »

-

Verrière du transept nord de la cathédrale Saint-Étienne

Cette verrière de la cathédrale Saint-Étienne est l'œuvre de Théobald de Lixheim, qui la signe et la date en 1504. Elle est plusieurs fois modifiée dans les siècles suivants, particulièrement au XIXe siècle : en 1879, la maison Schmidt-Reuters, puis Fritz Geiges entre 1879 et 1909, lui donnent son aspect actuel en remplaçant les lancettes de la galerie inférieure, avec les huit apôtres. Il reste est le travail Théobald de Lixheim : les vitraux du tympan, les deux registres supérieurs (huit saintes), et les registres intermédiaires (huit saints), aux têtes entièrement refaites.

Au niveau intermédiaire sont représentées les saintes Agnès, Marguerite, Marie-Madeleine, Catherine, Apolline, Odile, Élisabeth et Barbe, avec les armoiries de l’évêque Henri de Lorraine, qui offrit ces vitraux à la cathédrale de Metz. Au niveau supérieur, les huit sains sont Hubert, Michel, Antoine, Roch, Nicolas, et deux moines non identifiés. Les socles et les dais sont extrêmement développés.

Theobald a signé son œuvre sous les pieds des saintes : « HOC OPUS PER THEOBALDUM DE LYXHEIM VITRIARIUM PERFECTUM EST ANO DOMINI MCCCCCIV ». Traduction en français moderne : « Cette œuvre fut achevée par Théobald de Lixheim, verrier, en l’an du Seigneur 1504 ».

-

Verrière du transept sud de la cathédrale de Metz

Valentin Bousch réalise la verrière du transept sud de la cathédrale Saint-Étienne en deux étapes : la partie haute est financée par le chapitre de la cathédrale en 1521. Elle représente un soleil entouré d'anges. En 1525, Valentin Bousch commence les trois niveaux de lancettes, sur commande du chanoine Jean de Cielles, exécuteur du testament d'Evrard marier. Celui-ci était lui-même l'exécuteur testamentaire de son oncle le chanoine Otto Savin, décédé un demi-siècle plus tôt. Grâce à ces legs, Bousch termine la verrière en 1527. L'œuvre est inspirée du peintre allemand Hans Baldung Grien (1484-1545). Deux séries de saints évêques de Metz, en haut et en bas, et une série de saintes, au milieu, sont présentés dans un décor d'architecture Renaissance.

-

Vitrail de sainte Ségolène (cathédrale de Metz)

Vitrail de sainte Ségolène (cathédrale de Metz) Ce vitrail (baie 4 de la cathédrale de Metz) a été sans doute offert par le chanoine Thiébaut Minet, par ailleurs curé de la paroisse Sainte-Ségolène. Très restauré, il est l'oeuvre du maître verrier Valentin Bousch, verrier du chapitre et de la cité de Metz dans la première moitié du XVIe siècle. Situé dans la chapelle Saint-Livier, une des chapelles du chœur, le vitrail représente le donateur à genoux à droite, dans un costume de chanoine ; à gauche, la sainte est représentée en abbesse enseignante, crosse en main et livre ouvert. Le cadre Renaissance est fait de pilastres et d'un entablement jaune d'argent et blanc.

-

Vitraux de Sainte-Barbe : la Vierge et sainte Barbe

Vitraux de Sainte-Barbe : la Vierge et sainte Barbe Ces vitraux (baie 8 de la cathédrale) ont été créés par Valentin Bousch aux alentours de 1530 pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1842, dans la chapelle Saint-Livier, à droite derrière le chœur.

Sous de très grands dais d'architecture Renaissance, on voit à gauche la Vierge de l'Apocalypse : Marie, drapée de rayons de soleil et debout sur le croissant de lune, tient l'Enfant Jésus dans ses draps ; lui-même porte une croix dans ses mains. A droite, sainte Barbe, jeune fille blonde dans une grande robe rose, tient la palme, symbole du martyre, dans sa main droite.

-

Vitraux de Sainte-Barbe : Philippe de Serrières et ses filles

Vitraux de Sainte-Barbe : Philippe de Serrières et ses filles Ces vitraux de la cathédrale Saint-Étienne (baie 7) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1855, dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche derrière le chœur.

Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné de deux conques. À gauche, la femme à genoux devant son livre de prière est la première épouse de Claude Baudoche, Philippe de Serrières, décédée en 1504. Elle est présentée par son saint patron, l'apôtre Philippe, qui tient l'attribut de son martyre, la croix à double traverse. Derrière Philippe se tiennent ses deux filles, Claude et Bonne, l'une brune et l'autre blonde. Elles sont présentées par sainte Catherine, la sainte la plus populaire à la fin du Moyen Âge, reconnaissable à l'épée de son martyre.

-

Vitraux de Sainte-Barbe : Pierre Baudoche et son fils Claude

Vitraux de Sainte-Barbe : Pierre Baudoche et son fils Claude Ces vitraux de la cathédrale (baie 6) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1842, dans la chapelle Saint-Livier, à droite derrière le chœur.

Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné d'une conque et d'un édicule à fronton. A gauche, sur un fond rouge intense, Claude Baudoche est à genoux devant son livre de prière. Il est présenté par son saint patron, l'évêque saint Claude, qui porte une croix épiscopale et une mitre. À droite, faisant face à Claude Baudoche, son père Pierre, mort en 1505, est lui aussi à genoux, mais habillé d'une armure de chevalier, l'épée au côté. Il est présenté par son patron, saint Pierre, qui porte une énorme clé.

-

Vitraux de Sainte-Barbe : Yolande de Croÿ et ses fils

Vitraux de Sainte-Barbe : Yolande de Croÿ et ses fils Ces vitraux (baie 5 de la cathédrale) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1855, dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche derrière le chœur.

Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné de deux conques. À droite, la femme à genoux devant son livre de prière est Yolande de Croÿ, épouse de Claude Baudoche et fondatrice avec lui de l'église Sainte-Barbe. Elle est est présentée par sa sainte patronne, sainte Yolande de Vianden, une princesse luxembourgeoise devenue religieuse dominicaine et morte en 1283. Sainte Yolande, dans son habit dominicain noir et blanc, porte la crosse de l'abbesse. Derrière Yolande de Croÿ, se pressent six jeunes gens, présentés par saint François d'Assise. Ce sont les fils de Yolande et de Claude : on connaît les noms de quatre d'entre eux, Robert, deux François et Jean. Le couple a pu avoir deux enfants morts en bas âge qui ont été représentés ici comme des jeunes hommes au milieu de leurs frères qui ont survécu. Saint François lève les bras au ciel : il contemple le Christ ressuscité, qui lui apparaît ailé comme un ange et lui fait partager les plaies de sa Passion : les stigmates.

-

Vitraux de Thomas de Clinchamp à la cathédrale Saint-Étienne

Au tournant du XVIe siècle, le choeur et le transept de la cathédrale Saint-Étienne sont reconstruits. Jacques d'Insming, vicaire général de l'évêque et responsable des travaux, commandite plusieurs verrières dont le style est attribuable à Thomas de Clinchamp.

- la baie 107 (transept nord, face ouest), datée de 1501, présente saint Christophe et le martyre de saint Sébastien sur trois lancettes ; le donateur et ses armoiries occupent le registre inférieur.

- la baie 109 (bras nord du transept face est), vers 1500, a quatre lancettes avec un tympan. Elle met en scène quatre saints évêques : Clément de Metz, Nicolas, Auteur et Chrodegang.

Tombe de Philippin Desch (†1439) Le chanoine Philippe Desch meurt en 1439 et est enterré dans la nef de la cathédrale, dans la première travée du collatéral gauche. En 1914, lors des travaux d'installation du chauffage dans la cathédrale, sa tombe a été retrouvée et fouillée. Selon la tradition, il a été enterré avec une croix d'identité, gravée à son nom, mais pas de calice, apanage du prêtre. Philippin était sous-diacre en 1412.

Tombe de Philippin Desch (†1439) Le chanoine Philippe Desch meurt en 1439 et est enterré dans la nef de la cathédrale, dans la première travée du collatéral gauche. En 1914, lors des travaux d'installation du chauffage dans la cathédrale, sa tombe a été retrouvée et fouillée. Selon la tradition, il a été enterré avec une croix d'identité, gravée à son nom, mais pas de calice, apanage du prêtre. Philippin était sous-diacre en 1412. Tombe de Pierre Bertrand (†1546) La tombe de Pierre Bertrand est découverte en 1914 lors des fouilles de la cathédrale. Elle est dotée d'un sarcophage où une tête y est taillée dedans, sans doute celle de Pierre Bertrand. Quatre plaques forment le couvercle du sarcophage. On y a trouvé un second crâne, mais aucune explication ne nous permet de connaître la raison de sa présence. Un calice se trouvait dans la tombe au moment des fouilles. Il possède un pied et une base en cuivre argenté. La coupe est en argent dans sa partie inférieure et dorée à l'intérieur comme extérieur. Le pied est hexagonal, le pommeau rond. Un crucifix en métal dorée est taillé sur l'un des pieds, en forme d'étoile. Concernant la croix d'identité, elle est en plomb et de forme latine. Elle est divisée en plusieurs fragments et possède une inscription de 4 lignes: « (Die) 25 a decembris MDXLVI obiit venerabilis vir d(ominus) Petrus (Ber)trandi orate deum pro eo » (Le 25 décembre 1546 le vénérable homme de la moins importance, Pierre Bertrand est mort, priez dieu pour lui). Enfin dans sa tombe, on a trouvé des morceaux de tissus lors des fouilles, notamment une large brodure de velours pressé, deux fragments d'un tissu de soie brun cuivré, une tresse de laine brune et une bordure de fermeture de laine brune.

Tombe de Pierre Bertrand (†1546) La tombe de Pierre Bertrand est découverte en 1914 lors des fouilles de la cathédrale. Elle est dotée d'un sarcophage où une tête y est taillée dedans, sans doute celle de Pierre Bertrand. Quatre plaques forment le couvercle du sarcophage. On y a trouvé un second crâne, mais aucune explication ne nous permet de connaître la raison de sa présence. Un calice se trouvait dans la tombe au moment des fouilles. Il possède un pied et une base en cuivre argenté. La coupe est en argent dans sa partie inférieure et dorée à l'intérieur comme extérieur. Le pied est hexagonal, le pommeau rond. Un crucifix en métal dorée est taillé sur l'un des pieds, en forme d'étoile. Concernant la croix d'identité, elle est en plomb et de forme latine. Elle est divisée en plusieurs fragments et possède une inscription de 4 lignes: « (Die) 25 a decembris MDXLVI obiit venerabilis vir d(ominus) Petrus (Ber)trandi orate deum pro eo » (Le 25 décembre 1546 le vénérable homme de la moins importance, Pierre Bertrand est mort, priez dieu pour lui). Enfin dans sa tombe, on a trouvé des morceaux de tissus lors des fouilles, notamment une large brodure de velours pressé, deux fragments d'un tissu de soie brun cuivré, une tresse de laine brune et une bordure de fermeture de laine brune. Tombe de Pierre Carreti (†1552) Pierre Carreti est un chanoine de la cathédrale de Metz, mort le 23 août 1552, qui a été inhumé dans un cercueil en bois placé dans un sarcophage de pierre, situé près du croisillon ouest de la cathédrale. Les objets funéraires attestent de son statut de prêtre : un calice en étain, une patène partiellement conservée et une croix d'identité en plomb. En plus des objets liturgiques, des fragments d’une tunique noire ou d'une soutane sont retrouvés, mais n'ont pas pu être conservés.

Tombe de Pierre Carreti (†1552) Pierre Carreti est un chanoine de la cathédrale de Metz, mort le 23 août 1552, qui a été inhumé dans un cercueil en bois placé dans un sarcophage de pierre, situé près du croisillon ouest de la cathédrale. Les objets funéraires attestent de son statut de prêtre : un calice en étain, une patène partiellement conservée et une croix d'identité en plomb. En plus des objets liturgiques, des fragments d’une tunique noire ou d'une soutane sont retrouvés, mais n'ont pas pu être conservés. Tombe de Pierre Losey (†1491) La tombe du chanoine messin Pierre Losey a été découverte lors de travaux dans la cathédrale de Metz en 1914. Un calice en étain se trouvait dans la tombe, une patène aussi en étain a été découverte, mais dont nous n'avons plus que la moitié (12,3 cm). Il est aussi enterrée avec une croix de plomb, abîmée par l'humidité qui la faite se plier en deux, elle est aussi perforée à certains endroits et rongée. Elle mesure 35,5 cm de haut pour 24 cm de large. On peut lire l'inscription suivante sur la croix d'identité (traduction en français moderne) : « Le dixième jour d'août 1491 est décédé Petrus Losy, chanoine et érudit de cette église de Metz ». Enfin, dans la tombe, les archéologues ont découverts du textile : deux fragments étroits de galon de 74 et 45 cm de long, appartenant sans doute à un chasuble, mais aussi un tissu de soie léger d'environ 18 cm de long et de 3 cm de large.

Tombe de Pierre Losey (†1491) La tombe du chanoine messin Pierre Losey a été découverte lors de travaux dans la cathédrale de Metz en 1914. Un calice en étain se trouvait dans la tombe, une patène aussi en étain a été découverte, mais dont nous n'avons plus que la moitié (12,3 cm). Il est aussi enterrée avec une croix de plomb, abîmée par l'humidité qui la faite se plier en deux, elle est aussi perforée à certains endroits et rongée. Elle mesure 35,5 cm de haut pour 24 cm de large. On peut lire l'inscription suivante sur la croix d'identité (traduction en français moderne) : « Le dixième jour d'août 1491 est décédé Petrus Losy, chanoine et érudit de cette église de Metz ». Enfin, dans la tombe, les archéologues ont découverts du textile : deux fragments étroits de galon de 74 et 45 cm de long, appartenant sans doute à un chasuble, mais aussi un tissu de soie léger d'environ 18 cm de long et de 3 cm de large. Tombe de Simon Henneman (†1429) La tombe du chanoine Simon Henneman a été retrouvée en 1914. Elle était située juste derrière la tombe XIV, à la jonction des travées 6 et 7, à seulement 40 cm sous le niveau actuel, et contenait un sarcophage en pierre grossièrement mais régulièrement taillé, l’un des plus anciens du site. Il suivait le modèle de la planche I n° 9 et comportait un coussin de pierre taillé à la tête. Le corps était totalement réduit en poussière. Parmi les objets retrouvés figuraient un calice en étain, haut de 12,5 cm, bien conservé malgré un léger dommage au bord, et une patène également en étain, similaires à ceux découverts dans la tombe XIV. Une grande croix pectorale en plomb, de 29 cm de large sur 37 cm de haut, a été trouvée pliée et comprimée, avec le pied cassé et perforé. Elle portait une inscription gothique en français, répartie sur 12 ou 13 lignes, en lettres en relief frappées au poinçon, décorée par endroits d’une rosace à cinq pétales servant de séparateur. L’inscription laisse supposer que le décès du défunt est survenu entre le 21 et le 29 janvier 1429.

Tombe de Simon Henneman (†1429) La tombe du chanoine Simon Henneman a été retrouvée en 1914. Elle était située juste derrière la tombe XIV, à la jonction des travées 6 et 7, à seulement 40 cm sous le niveau actuel, et contenait un sarcophage en pierre grossièrement mais régulièrement taillé, l’un des plus anciens du site. Il suivait le modèle de la planche I n° 9 et comportait un coussin de pierre taillé à la tête. Le corps était totalement réduit en poussière. Parmi les objets retrouvés figuraient un calice en étain, haut de 12,5 cm, bien conservé malgré un léger dommage au bord, et une patène également en étain, similaires à ceux découverts dans la tombe XIV. Une grande croix pectorale en plomb, de 29 cm de large sur 37 cm de haut, a été trouvée pliée et comprimée, avec le pied cassé et perforé. Elle portait une inscription gothique en français, répartie sur 12 ou 13 lignes, en lettres en relief frappées au poinçon, décorée par endroits d’une rosace à cinq pétales servant de séparateur. L’inscription laisse supposer que le décès du défunt est survenu entre le 21 et le 29 janvier 1429. Tombe de Thibaut de Porcelets (†1263) La tombe du chantre Thibaut (Theobaldus) a été retrouvée lors des fouilles de la xathédrale de Metz en 1914, près de la tombe de Martin Pinguet. Il s'agit probablement de celle de Thibaut de Porcelets, chanoine et chantre de la cathédrale. Clerc originaire du sud de la France, Thibaut a été impliqué dans une querelle pour l'évêché de Metz après la mort de l’évêque Jacques de Lorraine en 1260. Soutenu par le parti de Bar, Thibaut s'oppose à Philippe de Florange, candidat du du duc de Lorraine. Sous la pression, Thibaut démissionne à la mi-carême de 1261, mais ses partisans réussissent à faire annuler l’élection par le pape Urbain IV en 1263. Thibaut meurt intestat avant le 28 mai 1263, avant que Guillaume de Trainel ne soit nommé évêque en février 1264. Il pourrait être le même clerc que celui auquel Alexandre IV a tenté d’accorder une prébende en 1257. Le moine Richer le décrit comme très riche et corpulent, ce que confirment les découvertes archéologiques : un tombeau en calcaire blanc soigné, bien situé, contenant un homme de grande stature portant de riches vêtements, mais sans calice ni patène, ce qui indique qu’il n’était pas prêtre, mais diacre, comme le suggère aussi sa tenue liturgique. Un fragment de sa croix d'identité a également été retrouvé.

Tombe de Thibaut de Porcelets (†1263) La tombe du chantre Thibaut (Theobaldus) a été retrouvée lors des fouilles de la xathédrale de Metz en 1914, près de la tombe de Martin Pinguet. Il s'agit probablement de celle de Thibaut de Porcelets, chanoine et chantre de la cathédrale. Clerc originaire du sud de la France, Thibaut a été impliqué dans une querelle pour l'évêché de Metz après la mort de l’évêque Jacques de Lorraine en 1260. Soutenu par le parti de Bar, Thibaut s'oppose à Philippe de Florange, candidat du du duc de Lorraine. Sous la pression, Thibaut démissionne à la mi-carême de 1261, mais ses partisans réussissent à faire annuler l’élection par le pape Urbain IV en 1263. Thibaut meurt intestat avant le 28 mai 1263, avant que Guillaume de Trainel ne soit nommé évêque en février 1264. Il pourrait être le même clerc que celui auquel Alexandre IV a tenté d’accorder une prébende en 1257. Le moine Richer le décrit comme très riche et corpulent, ce que confirment les découvertes archéologiques : un tombeau en calcaire blanc soigné, bien situé, contenant un homme de grande stature portant de riches vêtements, mais sans calice ni patène, ce qui indique qu’il n’était pas prêtre, mais diacre, comme le suggère aussi sa tenue liturgique. Un fragment de sa croix d'identité a également été retrouvé. Tombeau de Garin le Lorrain (datation inconnue) En visitant la cathédrale de Metz au Moyen Âge, on pouvait voir le tombeau de Garin le Lorrain, le grand héros, fils du duc Hervis de Metz, traitreusement tué par ses ennemis, le clan des Bordelais. Garin est un personnage de fiction, qui apparaît dans une chanson de geste de la fin du XIIe siècle, mais, comme Roland et d'autres grands héros, il était si célèbre qu'on a voulu voir dans un tombeau déjà existant un souvenir de lui, en le prenant pour un personnage réel. La plus ancienne attestation du tombeau date de 1342 : le duc de Lorraine ordonne aux chanoines de Nancy de prier pour Garin son ancêtre, en célébrant son anniversaire à la même date qu'à la cathédrale de Metz, le 10 février. Chaque 10 février, les chanoines célébraient donc un « obiit » pour l'âme de Garin! Jean Aubrion est le premier à nous parler du tombeau : en 1470, le prince Philippe de Savoie visite la ville, on lui montre la Mutte et Garin. Le tombeau d'un héros fait partie des « merveilles » qu'aiment les « touristes » médiévaux. Philippe de Vigneulles nous en dit un peu plus : le corps de Garin est à la cathédrale, « tout entier, en hauteur dans un cercueil de pierre » (Geste des Lorrains en prose). Dans la Chronique, il précise : le corps de Garin « est intact, en chair et en os, dans la cathédrale ». On pouvait donc voir non seulement le tombeau, mais aussi le corps (embaumé) du héros. En 1634, le père Meurisse évoque encore le tombeau, mais il sombre ensuite dans l'oubli. Au XVIIIe siècle, dom Jean François grimpe au-dessus de la porte de la sacristie, dans le collatéral gauche, pour regarder dans un cercueil de pierre suspendu à 6 mètres de haut. Il n'y trouve que des os, sans savoir qu'il s'agit sans doute du cercueil du héros légendaire.

Tombeau de Garin le Lorrain (datation inconnue) En visitant la cathédrale de Metz au Moyen Âge, on pouvait voir le tombeau de Garin le Lorrain, le grand héros, fils du duc Hervis de Metz, traitreusement tué par ses ennemis, le clan des Bordelais. Garin est un personnage de fiction, qui apparaît dans une chanson de geste de la fin du XIIe siècle, mais, comme Roland et d'autres grands héros, il était si célèbre qu'on a voulu voir dans un tombeau déjà existant un souvenir de lui, en le prenant pour un personnage réel. La plus ancienne attestation du tombeau date de 1342 : le duc de Lorraine ordonne aux chanoines de Nancy de prier pour Garin son ancêtre, en célébrant son anniversaire à la même date qu'à la cathédrale de Metz, le 10 février. Chaque 10 février, les chanoines célébraient donc un « obiit » pour l'âme de Garin! Jean Aubrion est le premier à nous parler du tombeau : en 1470, le prince Philippe de Savoie visite la ville, on lui montre la Mutte et Garin. Le tombeau d'un héros fait partie des « merveilles » qu'aiment les « touristes » médiévaux. Philippe de Vigneulles nous en dit un peu plus : le corps de Garin est à la cathédrale, « tout entier, en hauteur dans un cercueil de pierre » (Geste des Lorrains en prose). Dans la Chronique, il précise : le corps de Garin « est intact, en chair et en os, dans la cathédrale ». On pouvait donc voir non seulement le tombeau, mais aussi le corps (embaumé) du héros. En 1634, le père Meurisse évoque encore le tombeau, mais il sombre ensuite dans l'oubli. Au XVIIIe siècle, dom Jean François grimpe au-dessus de la porte de la sacristie, dans le collatéral gauche, pour regarder dans un cercueil de pierre suspendu à 6 mètres de haut. Il n'y trouve que des os, sans savoir qu'il s'agit sans doute du cercueil du héros légendaire. Vitrail de sainte Ségolène (cathédrale de Metz) Ce vitrail (baie 4 de la cathédrale de Metz) a été sans doute offert par le chanoine Thiébaut Minet, par ailleurs curé de la paroisse Sainte-Ségolène. Très restauré, il est l'oeuvre du maître verrier Valentin Bousch, verrier du chapitre et de la cité de Metz dans la première moitié du XVIe siècle. Situé dans la chapelle Saint-Livier, une des chapelles du chœur, le vitrail représente le donateur à genoux à droite, dans un costume de chanoine ; à gauche, la sainte est représentée en abbesse enseignante, crosse en main et livre ouvert. Le cadre Renaissance est fait de pilastres et d'un entablement jaune d'argent et blanc.

Vitrail de sainte Ségolène (cathédrale de Metz) Ce vitrail (baie 4 de la cathédrale de Metz) a été sans doute offert par le chanoine Thiébaut Minet, par ailleurs curé de la paroisse Sainte-Ségolène. Très restauré, il est l'oeuvre du maître verrier Valentin Bousch, verrier du chapitre et de la cité de Metz dans la première moitié du XVIe siècle. Situé dans la chapelle Saint-Livier, une des chapelles du chœur, le vitrail représente le donateur à genoux à droite, dans un costume de chanoine ; à gauche, la sainte est représentée en abbesse enseignante, crosse en main et livre ouvert. Le cadre Renaissance est fait de pilastres et d'un entablement jaune d'argent et blanc. Vitraux de Sainte-Barbe : la Vierge et sainte Barbe Ces vitraux (baie 8 de la cathédrale) ont été créés par Valentin Bousch aux alentours de 1530 pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1842, dans la chapelle Saint-Livier, à droite derrière le chœur. Sous de très grands dais d'architecture Renaissance, on voit à gauche la Vierge de l'Apocalypse : Marie, drapée de rayons de soleil et debout sur le croissant de lune, tient l'Enfant Jésus dans ses draps ; lui-même porte une croix dans ses mains. A droite, sainte Barbe, jeune fille blonde dans une grande robe rose, tient la palme, symbole du martyre, dans sa main droite.

Vitraux de Sainte-Barbe : la Vierge et sainte Barbe Ces vitraux (baie 8 de la cathédrale) ont été créés par Valentin Bousch aux alentours de 1530 pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1842, dans la chapelle Saint-Livier, à droite derrière le chœur. Sous de très grands dais d'architecture Renaissance, on voit à gauche la Vierge de l'Apocalypse : Marie, drapée de rayons de soleil et debout sur le croissant de lune, tient l'Enfant Jésus dans ses draps ; lui-même porte une croix dans ses mains. A droite, sainte Barbe, jeune fille blonde dans une grande robe rose, tient la palme, symbole du martyre, dans sa main droite. Vitraux de Sainte-Barbe : Philippe de Serrières et ses filles Ces vitraux de la cathédrale Saint-Étienne (baie 7) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1855, dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche derrière le chœur. Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné de deux conques. À gauche, la femme à genoux devant son livre de prière est la première épouse de Claude Baudoche, Philippe de Serrières, décédée en 1504. Elle est présentée par son saint patron, l'apôtre Philippe, qui tient l'attribut de son martyre, la croix à double traverse. Derrière Philippe se tiennent ses deux filles, Claude et Bonne, l'une brune et l'autre blonde. Elles sont présentées par sainte Catherine, la sainte la plus populaire à la fin du Moyen Âge, reconnaissable à l'épée de son martyre.

Vitraux de Sainte-Barbe : Philippe de Serrières et ses filles Ces vitraux de la cathédrale Saint-Étienne (baie 7) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1855, dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche derrière le chœur. Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné de deux conques. À gauche, la femme à genoux devant son livre de prière est la première épouse de Claude Baudoche, Philippe de Serrières, décédée en 1504. Elle est présentée par son saint patron, l'apôtre Philippe, qui tient l'attribut de son martyre, la croix à double traverse. Derrière Philippe se tiennent ses deux filles, Claude et Bonne, l'une brune et l'autre blonde. Elles sont présentées par sainte Catherine, la sainte la plus populaire à la fin du Moyen Âge, reconnaissable à l'épée de son martyre. Vitraux de Sainte-Barbe : Pierre Baudoche et son fils Claude Ces vitraux de la cathédrale (baie 6) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1842, dans la chapelle Saint-Livier, à droite derrière le chœur. Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné d'une conque et d'un édicule à fronton. A gauche, sur un fond rouge intense, Claude Baudoche est à genoux devant son livre de prière. Il est présenté par son saint patron, l'évêque saint Claude, qui porte une croix épiscopale et une mitre. À droite, faisant face à Claude Baudoche, son père Pierre, mort en 1505, est lui aussi à genoux, mais habillé d'une armure de chevalier, l'épée au côté. Il est présenté par son patron, saint Pierre, qui porte une énorme clé.

Vitraux de Sainte-Barbe : Pierre Baudoche et son fils Claude Ces vitraux de la cathédrale (baie 6) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1842, dans la chapelle Saint-Livier, à droite derrière le chœur. Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné d'une conque et d'un édicule à fronton. A gauche, sur un fond rouge intense, Claude Baudoche est à genoux devant son livre de prière. Il est présenté par son saint patron, l'évêque saint Claude, qui porte une croix épiscopale et une mitre. À droite, faisant face à Claude Baudoche, son père Pierre, mort en 1505, est lui aussi à genoux, mais habillé d'une armure de chevalier, l'épée au côté. Il est présenté par son patron, saint Pierre, qui porte une énorme clé. Vitraux de Sainte-Barbe : Yolande de Croÿ et ses fils Ces vitraux (baie 5 de la cathédrale) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1855, dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche derrière le chœur. Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné de deux conques. À droite, la femme à genoux devant son livre de prière est Yolande de Croÿ, épouse de Claude Baudoche et fondatrice avec lui de l'église Sainte-Barbe. Elle est est présentée par sa sainte patronne, sainte Yolande de Vianden, une princesse luxembourgeoise devenue religieuse dominicaine et morte en 1283. Sainte Yolande, dans son habit dominicain noir et blanc, porte la crosse de l'abbesse. Derrière Yolande de Croÿ, se pressent six jeunes gens, présentés par saint François d'Assise. Ce sont les fils de Yolande et de Claude : on connaît les noms de quatre d'entre eux, Robert, deux François et Jean. Le couple a pu avoir deux enfants morts en bas âge qui ont été représentés ici comme des jeunes hommes au milieu de leurs frères qui ont survécu. Saint François lève les bras au ciel : il contemple le Christ ressuscité, qui lui apparaît ailé comme un ange et lui fait partager les plaies de sa Passion : les stigmates.

Vitraux de Sainte-Barbe : Yolande de Croÿ et ses fils Ces vitraux (baie 5 de la cathédrale) ont été créés par Valentin Bousch pour Claude Baudoche et son épouse Yolande de Croÿ. Ils se trouvaient à l’église Sainte-Barbe avant sa destruction en 1829. Acquis par le chapitre, ils ont été restaurés et remontés dans la cathédrale en 1855, dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche derrière le chœur. Les personnages prennent place dans un grand édifice Renaissance blanc et or, richement décoré, orné de deux conques. À droite, la femme à genoux devant son livre de prière est Yolande de Croÿ, épouse de Claude Baudoche et fondatrice avec lui de l'église Sainte-Barbe. Elle est est présentée par sa sainte patronne, sainte Yolande de Vianden, une princesse luxembourgeoise devenue religieuse dominicaine et morte en 1283. Sainte Yolande, dans son habit dominicain noir et blanc, porte la crosse de l'abbesse. Derrière Yolande de Croÿ, se pressent six jeunes gens, présentés par saint François d'Assise. Ce sont les fils de Yolande et de Claude : on connaît les noms de quatre d'entre eux, Robert, deux François et Jean. Le couple a pu avoir deux enfants morts en bas âge qui ont été représentés ici comme des jeunes hommes au milieu de leurs frères qui ont survécu. Saint François lève les bras au ciel : il contemple le Christ ressuscité, qui lui apparaît ailé comme un ange et lui fait partager les plaies de sa Passion : les stigmates.