-

1381 - La cloche de Mutte est installée à la cathédrale

-

1455 - Les chanoines accueillent le successeur de leur vieil évêque

-

1495 - Le cerf du maître d'école sur le toit de la cathédrale

-

Anneau de saint Arnoul

L'anneau de saint Arnoul, contemporain de l'évêque de Metz mort en 641, est en or et enchâsse une cornaline gravée d'origine peut-être antique. La pierre est gravée d'un filet de pêche entouré de poissons, symbole de la foi au Christ. Ce motif fait allusion à la légende de saint Arnoul : Arnoul aurait jeté son anneau dans la Moselle en disant : "Je me croirai pardonné de mes fautes le jour où cet anneau me sera rapporté". Un jour, le cuisinier de l'évêque lui rapporte un anneau qu'il a été étonné de trouver dans le ventre du poisson qu'il préparait. Arnoul reconnaît son anneau, signe que ses péchés sont pardonnés. Si le motif est folklorique, la légende est très ancienne : l'historien Paul Diacre qui l'a mise par écrit, disait la tenir de Charlemagne lui-même, arrière-arrière-petit-fils de l'évêque.

Chaque année, le 16 août, jour anniversaire de la mort d'Arnoul, les chanoines de la cathédrale le portaient en procession jusqu'à l'abbaye Saint-Arnoul où reposait son propriétaire. Ils accrochaient l'anneau à l'évangile qui servait lors de l'office, en le surveillant pour que les moines ne s'en emparent pas. Puis ils le ramenaient jusqu'à la cathédrale.

L'anneau est toujours conservé au trésor de la cathédrale et a échappé à la destruction lors de la Révolution.

-

Buste-reliquaire de saint Étienne

En 1365, l'évêque Thierry Bayer enrichit la cathédrale d'un magnifique buste-reliquaire, que on l'appelle aussi "chef" (tête) : une statue de vermeil ornée de pierres précieuses qui contient des reliques de saint Étienne, le premier des martyrs, et le saint patron de la cathédrale. La statue est donnée par l'empereur Charles IV de Luxembourg, qui le tenait lui-même du pape Urbain V.

Ce reliquaire particulièrement précieux est enrichi au long des siècles : les donateurs y accrochent des bijoux voire des pièces de monnaie. Le chanoine Jean Bourgeois donne un anneau, Hugo Mathié donne un anneau, mais aussi, une boîte en or et une statuette. Plusieurs patriciens donnent des colliers : Poince Grognat en 1417 et Nicolle Louve en 1448 ; un pendentif est offert par un Le Gronnais à une date inconnue. La servante d'un chanoine offre aussi une bague en 1535.

En 1561, le chapitre doit financer l'armée qui entre en guerre contre les protestants français : on prélève sur le "chef saint Etienne" sept pièces d'or et 33 anneaux et bagues. Un inventaire de 1567 décompte encore 21 joyaux "après le chef saint Etienne" : colliers, chaînes, anneaux et pendentifs.

-

Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire

Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire Cette petite chapelle, consacrée le 29 septembre 1478, commémore l'attaque surprise du duc Nicolas de Lorraine le 9 avril 1473, miraculeusement mis en échec. La chapelle est dédiée à la Vierge Marie, protectrice de la Cité, comme l'indique l'inscription de 1478. Le compte de sa construction permet de savoir que le bâtiment a été construit par le maître d'oeuvre Clausse de Ranconval, et décoré de vitraux par les verriers Camay et Jean le Verrier. Il était composé de deux travées seulement, avec une sacristie et un beau porche flamboyant. La cité entretient le souvenir de l'attaque, en organisant des processions chaque 9 avril. Le 3 juillet 1483, une statue de la Vierge est apportée du château de Richemont, que la cité vient d'assiéger et de démolir. Une seconde inscription commémore le haut fait. La chapelle est détruite avec le quartier cathédral en 1754.

-

Chapelle Saint-Gall

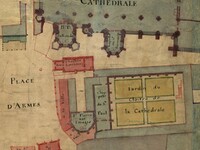

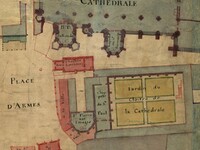

La chapelle Saint-Gall est fondée entre le palais épiscopal et la cathédrale. Trois évêques y ont été inhumés : Advence, mort en 875, son successeur Robert, en 917, et Frédéric de Pluvoise en 1173.

La chapelle est détruite en 1608 lors de l'ouverture de la Rue neuve l'Evêque, pour créer un passage entre la place d’Armes et la place Saint-Étienne.

-

Cloître de la cathédrale

Au VIIIe siècle, l'évêque Chrodegang construit un cloître entre les deux églises Saint-Pierre : il s'agit de permettre la vie communautaire des prêtres de la cathédrale, avec un réfectoire et un dortoir l'un au-dessus de l'autre dans l'aile sud. Le cloître est reconstruit au XIIIe siècle : désormais, les chanoines vivent, mangent et dorment dans des maisons particulières, mais le cloître demeure le cœur de la vie du chapitre. Avant sa destruction dans les années 1750, le cloître comprenait quatre galeries formant un rectangle au sud de la cathédrale. L'aile ouest compte deux étages : au rez-de-chaussée, la salle du chapitre, qui devient au XVIe siècle la chapelle Notre-Dame-de-Lorette et au-dessus, l'église Saint-Paul, qui avait été située à l'étage pour permettre aux chanoines d'aller prier la nuit depuis le dortoir. Donnant sur la galerie sud, le réfectoire n'est plus utilisé que pour des cérémonies. Les écoles sont installées contre la galerie nord, sous la responsabilité de l'écolâtre, du XIIe au XVIe siècle, où elles déménagent dans l'ancien réfectoire. La bibliothèque du chapitre était peut-être située à l'angle nord-ouest. À cet endroit, une maison canoniale, la Longecourt, débordait sur le cloître dont elle occupait l'étage. Le cloître et toutes les églises ont été détruits pour ouvrir la place d'Armes au XVIIIe siècle.

-

Collégiale Notre-Dame-la-Ronde

La collégiale Sainte-Marie a peut-être été fondée par Dagobert, en face de la façade ouest de la cathédrale du Haut Moyen Âge, dont on ignore l’aspect. Fin XIIe-début XIIIe siècle, elle est rebâtie grâce au comte Henri II de Salm, qui y est enterré. Le nom Notre-Dame-la-Ronde apparaît alors dans les sources, en 1207. L’église était peut-être une réplique de la rotonde de Senones, construite dans les Vosges par le comte Henri I de Salm, lui aussi enterré à Metz. Le sol arasé ne permet pas de reconstituer cet état de lédifice. Lors de la reconstruction de la cathédrale, Notre-Dame-la-Ronde est reconstruite et intégrée à la nef gothique, mais son chapitre reste distinct de celui de la cathédrale. Un mur sépare les deux espaces liturgiques, qui est abattu à la fin du XIVe siècle. Le déchaussement des quatre piliers actuels permet de mesurer la différence de niveau du sol entre les deux églises.

-

Collier d'or de saint Étienne offert par Nicolle Louve

En 1448, Nicolle Louve donne au trésor de la cathédrale un collier en or pour le suspendre au cou du buste-reliquaire de saint Étienne. Le patricien s'inscrit ainsi dans les pas des empereurs de la dynastie de Luxembourg, Charles donateur du buste et Sigismond de qui il tient le collier. Le patricien Poince Grognat avait offert un premier collier en 1417. Il est possible que Nicolle Louve ait voulu faire encore mieux que lui : son collier porte une inscription beaucoup plus longue ; il semble plus élaboré, avec une croix et une louve gravée, emblème parlant de son lignage.

-

Collier d'or de saint Étienne offert par Poince Grognat

Poince Grognat donne au trésor de la cathédrale un collier en or pour le suspendre au cou du buste-reliquaire de saint Étienne. La statue était un don de l'empereur Charles IV en personne : le patricien s'inscrit ainsi dans les pas de l'empereur. Le collier était fait d'anneaux d'or allongés auxquels sont attachées deux petite plaquettes gravées des textes « F. Ponce Grognat chevalier » et « L’an MCCCCXVII donait ce coliet » (« a donné ce collier en 1417 »). Le F de la première plaquette peut être l'initiale du latin « fecit » (m'a fait faire), ou être une erreur de lecture pour le S de « seigneur ».

Au XIXe siècle, Émile-Auguste Bégin mentionne l'objet et édite les inscriptions, sans préciser sa source : ses informations sont donc invérifiables.

-

Église Saint-Paul

L'église Saint-Paul se situe à côté de la cathédrale Saint-Étienne de Metz : elle forme l'étage de la galerie Ouest du cloître, accolé à Saint-Pierre-Aux-Images. À l'origine, sa situation à l’étage permettait une communication avec le dortoir : l'église servait d’oratoire de nuit quand les chanoines dormaient dans le dortoir du cloître et pas dans des maisons particulières.

Saint-Paul était la seule église dans l’enceinte du cloître. Les chanoines lui faisaient donation de leurs biens et prenaient l'apôtre Paul comme saint patron. C'est lui qu'on voit notamment représenté sur leur sceau.

Comme le cloître, l'église a été reconstruite au XIIIe siècle, d’après les croquis faits au XVIIIe avant sa démolition. Au XVe siècle, la chapelle est restaurée par le chanoine Jean Nicolas ; elle est ensuite appelée chapelle de la Présentation Notre-Dame.

-

Église Saint-Pierre-le-Vieux

Saint-Pierre-le-Vieux, nommée en latin « Sanctus Petrus senior », était située à l'extérieur du cloître de la cathédrale, le long de l'aile Est. Elle aurait été fondée par l'évêque saint Goery (†643). En 1314, elle est reconstruite. Une inscription est alors placée au-dessus de l’entrée à l’intérieur de l’église. D’après l’e relevé du père Meurisse au XVIIe siècle, elle était conçue en ces termes : "Voici la première église de Metz, que fonda saint Clément en l'honneur de saint Pierre, en l'an 57. Pierre Gobert, doyen de Metz, la fit reconstruite en 1314 et lui affecta des rentes" (« C’est ly premiers moustiers de Mès, ke St Clément fist en l’onour de St Pierre l’apostre à temps que ly milliaire couroit par LXVII ans, et maistres Goubers doyen de Mès la défit faire par M.CCC. et XIIII ans, et donnait rantes »).

Selon cette légende, Saint-Pierre-le-Vieux aurait donc été fondée par saint Clément lui-même du vivant de saint Pierre, rattachant l'Eglise messine à l'époque des apôtres.

Saint-Pierre-le-Vieux est détruite avec le reste du cloître dans les années 1750

-

Épitaphe de Collignon Cassamus (†1396)

Le musicien Colignon Cassamus est enterré dans la cathédrale en 1396. Son monument funéraire se trouvait dans la chapelle consacrée à Notre-Dame-de-Consolation. Il représentait un personnage à genoux avec la tête couverte d'une toque et avec un manteau traînant, des brayettes avec nœuds de rubans et des souliers lacés. C'est devant cette statue que se trouvait son épitaphe. Il avait acquis son droit de sépulture du chapitre dès 1392.

Son épitaphe raconte sa vie aventureuse auprès des princes :

« CI GIST COLIGNON CASSAMUS QUI FUT MENESTREIS A LEMPEREIRE CHAIRLE DE BEHAIGNE ET AS BONS ROIS DESPENGNE DON ALLEFONSE ROIS DE CASTEL LE CELI QUI GUAINGNAIT LAI GRANT BATAILLE DE TARIFFE ET QUE QUAINGNAIT ARGES ILLE, LEQUELZ COLIGNON FUT NEY DE MES ET MORUT p. M.CCC. IIIIXX. ET XVI LE JOR DE FESTE NOTRE DAME EN SEPTEMBRE. PRIEZ POR LY"

Traduction en français moderne : « Ci-gît Collignon Cassamus qui fut ménétrier de l’Empereur Charles IV de Bohème et des bons rois d’Espagne, dont Alphonse, roi de Castille, celui qui gagna la grande bataille de Tariffa et qui gagna à Algésiras, lequel Collignon fut de Metz et mourut en 1396 le jour de fête notre dame en septembre. Priez pour lui ».

-

Épitaphe de Didier Pierresson (†1549)

Épitaphe de Didier Pierresson (†1549) Le chanoine Didier Pierresson meurt le 9 octobre 1549. Son épitaphe était placée entre le portail et le choeur de Notre-Dame-la-Ronde. La stèle, datée de 1550, comportait une inscription latine entourée d'une frise Renaissance faite de feuillages et de têtes d'animaux et d'angelots. L'inscription était connue par des relevés édités par Émile Bégin ; des fragments retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Metz en 1911 ont confirmé le texte.

-

Épitaphe de Hermann de Münster (†1392)

Le verrier Hermann de Munster, mort en 1392, a bénéficié d'une sépulture dans la cathédrale. Son épitaphe est une des rares qui ait subsisté dans le bâtiment.

« CI DEVANT GIST MAISTRE HARMAN LI VALRIER DE MUNSTERE AN WAILTEFALLE ET FIST LE GRANT OZ DE CEANS QUI MOURUT LE JOR DE LA NOSTRE DAME EN MARS M.CCC.IIIIXX ET XII ».

Traduction en français moderne : « Ci-devant git Maître Hermann le verrier de Münster en Westphalie, et fit la grande rose de céans, qui mourut le jour de Notre-Dame en mars 1392 ».

-

Épitaphe de Jean de Raigecourt dit Xappel (†1348)

Épitaphe de Jean de Raigecourt dit Xappel (†1348) Selon Émile Bégin, l'épitaphe du chanoine Jean de Raigecourt était placée dans la nef nord, sous la corniche près de la sacristie. L'inscription était connue par des relevés ; deux fragments ont été retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Metz en 1911 ont confirmé le texte. Les fragments ont été déposés au musée diocésain.

-

Gisant de l'évêque Adhémar de Monteil (†1361)

Le gisant de l'évêque de Metz Adhémar de Monteil, mort en 1361, se situe dans la chapelle Saint-Sacrement de la cathédrale de Metz, avec celui de l'évêque Thierry de Boppard. La sculpture est taillée en pierre de Jaumont. Aujourd'hui lourdement abîmée avec la tête est manquante, elle a été recomposée à partir d'éléments découverts en 1899 dans une niche de la crypte où ils avaient été utilisés comme matériaux de remplissage. Il est possible que le gisant provienne en fait du monument funéraire d'Adhémar qui était érigé dans la chapelle des évêques. Louis Boudan en fait un relevé au cours du XVIIIe siècle, alors que la tête du gisant existait toujours. Le gisant représente les armoiries d'Adhémar : une crosse cantonnée de trois croix de Toulouse, lesquelles sont soutenues par un groupe de deux animaux héraldiques, placés aux pieds du personnage.

-

Gisant de Thierry Bayer de Boppard (†1384), évêque de Metz

Dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz se trouve aujourd'hui trois gisants datés du XIVe siècle, dont celui de Thierry Bayer de Boppard, évêque de Metz entre 1365 et 1384. L'évêque Thierry Bayer de Boppard est mort en 1384. Le gisant, localisé aujourd'hui dans la chapelle du Saint-Sacrement avec celui d'Adhémar de Monteil, est recomposé de deux fragments qui ont été mis au jour en 1899 lors du dégagement d'une niche de la crypte où ils avaient été utilisés comme matériaux de remplissage, avec d'autres monuments funéraires et sculptures. Les mains de la sculpture manquent aujourd'hui, tout comme une partie du lion sur lequel reposent les pieds du gisant.

-

Grand chapitre, puis chapelle Notre-Dame-de-Lorette

Dans le cloître de la cathédrale reconstruit au XIIIe siècle, le rez-de-chaussée de la galerie ouest était occupé par la salle du chapitre, dite le « Grand chapitre ». Cette salle capitulaire était le principal lieu de réunion des chanoines, dernier vestige de leur vie communautaire depuis qu'ils ne mangeaient et ne dormaient plus ensemble dans le cloître.

Au XIIIe siècle, le Grand chapitre est aussi le cœur de la vie municipale. C'est là en effet que les échevins rendaient la justice : « tenir clostre ». Au début du XIVe siècle, les chanoines ne supportent plus cette occupation des lieux par les laïcs. Entre 1315 et 1317, la cité construit un palais municipal en face du cloître, appelé le Palais des Treize, laissant la jouissance du chapitre aux chanoines.

Le 8 septembre 1533, le chanoine Gilles Foës fonde une chapelle dans la salle du chapitre. Cette chapelle consacrée à Notre-Dame-de-Lorette devint le lieu d’inhumation des chanoines de la famille, si bien qu'au XVIIIe siècle, on l'appelle « chapelle des Foës ».

-

Grande verrière occidentale de la cathédrale Saint-Étienne

La grande verrière à l'entrée de la cathédrale est dite occidentale, mais orientée au sud-ouest. Elle fait partie du premier cycle des vitraux réalisés pour la cathédrale aux XIIIe et XIVe siècles. Son programme iconographique met en regard l’Ancien Testament et le Symbole des Apôtres qui est annoncé par les prophètes. Le tout est inspiré de ce qui se faisait à cette époque en Rhénanie et en Westphalie, d’où Hermann de Münster était originaire. En bas sont représentés les Prophètes, au-dessus, les Saints, au sommet, les Apôtres.

-

Joyaux offerts par Hugo Mathié

Plusieurs chanoines offrent des bijoux au trésor de la cathédrale, pour les suspendre au cou du buste-reliquaire de saint Étienne. Par testament, le chantre Hugo Mathié offre trois objets précieux : une boîte odoriférante ("pome et boitte d'or à musque"), un anneau d'or avec un saphir, et une statuette de sainte Catherine en argent doré.

-

Le Tocsin

Le Tocsin est une cloche datée de l'année 1501, aujourd'hui installée à la cathédrale Saint-Étienne, dont elle est une des plus anciennes cloches. Mais cette cloche avait été fondue pour la collégiale Saint-Thiébaut, installée à la fin du Moyen Âge au sud de la cité. En 1555, après la démolition de Saint-Thiébaut, elle fut remontée à la cathédrale dans la tour de Mutte pour servir à la cité. Son usage a dès lors été civil : le Tocsin donnait l'alarme. Il servait également au rappel des heures, quand le guetteur installé dans la tour sonnait pour attester qu'il était bien à son poste.

La cloche est décorée d'un médaillon en losange qui représente saint Christophe portant l'Enfant Jésus, et d'un médaillon rond qui montre peut-être une scène de chasse à la licorne. Un écu armorié porte une bande chargée de trois lions passants, et d'une cloche en chef.

-

Les cloches du chapitre cathédral

Avant la Révolution, le chapitre de la cathédrale disposait de 13 cloches, dont huit étaient d'origine médiévale, même si elles devaient régulièrement être refondues quand elles étaient fêlées. Les plus grosses étaient appelées Marie, Catherine, Barbe et Pontenotte. Selon Bégin, Pontenotte aurait eu pour parrain Jean Bertrand de Jurue, maître-échevin en 1328. Barbe était gravée aux armes d'Adhémar de Monteil, évêque de 1327 à 1361. Marie avait été fondue en 1438 selon le témoignage du chroniqueur Jean de Saint-Dizier, et Catherine en 1535. Ces quatre cloches sonnaient pour la messe du dimanche et les principaux offices. Trois autres cloches, plus modestes, sonnaient pour les petits offices. Appelées Chardaye, Meugniaye et Pomme-Gaudet, elles dataient peut-être du XVe siècle. Enfin, une huitième cloche médiévale, le Bassin d'Argent, sonnait pour l'avènement et la mort de l'évêque. Selon l'inscription relevée par Bégin, elle aurait daté de 1230 et aurait porté les noms des familles de Heu, de Cherisey, Liétals, Raigecourt, Gournay et Baudoche. Or les Heu n'étaient pas encore installés à Metz en 1230, pas plus que les Raigecourt : la cloche doit être postérieure et sa date est un souvenir historique.

Refondue en 1665, Marie sonne toujours à la cathédrale. Catherine a été refondue en 1890. Les autres ont disparues et ont été remplacées aux XIXe et XXe siècles.

-

Les tours Charlemagne

Le choeur de la cathédrale construit au XIe siècle comprenait trois absides. Autour de l'abside centrale et principale, s'élevaient deux tours rondes. Un escalier à vis permettait d'atteindre le sommet ; les deux tours culminaient à environ 40 m. de haut.

Les tours sont démolies l'une après l'autre lors des travaux de reconstruction du choeur, en 1497 et 1504. Le nom de Charlemagne, qui permet de rattacher la cathédrale au grand empereur messin, semble tardif : on le trouve chez Philippe de Vigneulles, et pas auparavant. Le chapitre de la cathédrale commande à un orfèvre une statue de Charlemagne en 1507. Philippe comme les chanoines, témoins de la destruction de la vieille cathédrale, l'ont peut-être dotée d'une légende d'origine pour compenser sa perte.

Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire Cette petite chapelle, consacrée le 29 septembre 1478, commémore l'attaque surprise du duc Nicolas de Lorraine le 9 avril 1473, miraculeusement mis en échec. La chapelle est dédiée à la Vierge Marie, protectrice de la Cité, comme l'indique l'inscription de 1478. Le compte de sa construction permet de savoir que le bâtiment a été construit par le maître d'oeuvre Clausse de Ranconval, et décoré de vitraux par les verriers Camay et Jean le Verrier. Il était composé de deux travées seulement, avec une sacristie et un beau porche flamboyant. La cité entretient le souvenir de l'attaque, en organisant des processions chaque 9 avril. Le 3 juillet 1483, une statue de la Vierge est apportée du château de Richemont, que la cité vient d'assiéger et de démolir. Une seconde inscription commémore le haut fait. La chapelle est détruite avec le quartier cathédral en 1754.

Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire Cette petite chapelle, consacrée le 29 septembre 1478, commémore l'attaque surprise du duc Nicolas de Lorraine le 9 avril 1473, miraculeusement mis en échec. La chapelle est dédiée à la Vierge Marie, protectrice de la Cité, comme l'indique l'inscription de 1478. Le compte de sa construction permet de savoir que le bâtiment a été construit par le maître d'oeuvre Clausse de Ranconval, et décoré de vitraux par les verriers Camay et Jean le Verrier. Il était composé de deux travées seulement, avec une sacristie et un beau porche flamboyant. La cité entretient le souvenir de l'attaque, en organisant des processions chaque 9 avril. Le 3 juillet 1483, une statue de la Vierge est apportée du château de Richemont, que la cité vient d'assiéger et de démolir. Une seconde inscription commémore le haut fait. La chapelle est détruite avec le quartier cathédral en 1754. Épitaphe de Didier Pierresson (†1549) Le chanoine Didier Pierresson meurt le 9 octobre 1549. Son épitaphe était placée entre le portail et le choeur de Notre-Dame-la-Ronde. La stèle, datée de 1550, comportait une inscription latine entourée d'une frise Renaissance faite de feuillages et de têtes d'animaux et d'angelots. L'inscription était connue par des relevés édités par Émile Bégin ; des fragments retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Metz en 1911 ont confirmé le texte.

Épitaphe de Didier Pierresson (†1549) Le chanoine Didier Pierresson meurt le 9 octobre 1549. Son épitaphe était placée entre le portail et le choeur de Notre-Dame-la-Ronde. La stèle, datée de 1550, comportait une inscription latine entourée d'une frise Renaissance faite de feuillages et de têtes d'animaux et d'angelots. L'inscription était connue par des relevés édités par Émile Bégin ; des fragments retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Metz en 1911 ont confirmé le texte. Épitaphe de Jean de Raigecourt dit Xappel (†1348) Selon Émile Bégin, l'épitaphe du chanoine Jean de Raigecourt était placée dans la nef nord, sous la corniche près de la sacristie. L'inscription était connue par des relevés ; deux fragments ont été retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Metz en 1911 ont confirmé le texte. Les fragments ont été déposés au musée diocésain.

Épitaphe de Jean de Raigecourt dit Xappel (†1348) Selon Émile Bégin, l'épitaphe du chanoine Jean de Raigecourt était placée dans la nef nord, sous la corniche près de la sacristie. L'inscription était connue par des relevés ; deux fragments ont été retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Metz en 1911 ont confirmé le texte. Les fragments ont été déposés au musée diocésain.