-

Gérard d'Aulnois (13..-1400)

Gérard d'Aulnois est un chanoine de la cathédrale de Toul. Par permutation de son canonicat avec Jean de Saint-Michel, il rejoint le chapitre de la cathédrale de Metz. En 1378, il devient doyen du chapitre.

-

Gérard de Francheville (13..-14..)

Gérard de Francheville est un chanoine de la cathédrale de Metz. Il occupe l'office de coûtre jusqu'à sa démission vers 1403. Le 10 novembre 1403, le chapitre décide qu'il doit payer les nouvelles cordes des cloches du grand clocher, malgré sa démission, car il a touché les revenus destinés à cet office.

-

Gérard de Luxembourg (12..-1305)

Gérard de Luxembourg est un chanoine de la Cathédrale de Metz. Dans les archives de la cathédrale se trouve un testament, malheureusement non daté, qui se lit comme suit : fait par Girard de L., chanoine de l’Église de Metz. Une bulle nomme un Gerhard pour le 13 janvier 1291 ; il s’agit probablement de celui mentionné ci-dessus. Selon la bulle, il est alors chanoine à Metz, mais seulement sous-diacre, et ne souhaite pas recevoir l’ordination sacerdotale. Il tient également l’église de Wimberskirchen dans l’archidiaconé de Longuyon, qui dépend de Trèves.

-

Gérard de Mirabel (1...-1344)

Gérard de Mirabel est issu d'une famille liée aux paraiges. Elle fournit d'autres membres de la famille au chapitre de la cathédrale de Metz que ce soit Alberich en 1289 ou Guy en 1328, sans qu'on puisse établir quel lien familial ils entretiennent avec Gérard de Mirabel. Nous retrouvons aussi Hugo et Théodoric de Mirabel sans plus d'informations.

Gérard de Mirabel est intronisé chanoine le 13 Janvier 1344, rendu possible par la démission de Guy de Mirabel la même année. De par sa croix d'identité, on sait qu'il est mort le 6 août 1344, mais on ne connaît pas la possible dignité qu'il pouvait détenir.

-

Gérard de Mouzon (13..-14..)

Gérard de Mouzon est chanoine de la cathédrale de Metz à partir de 1378. Il est chancelier du chapitre jusqu'en 1389 et habite alors la maison n°35. En 1405, il est domicilié paroisse Saint-Victor. En 1408, il habite la maison canoniale n°26, rue des Clercs.

-

Gérard de Sorreville (13..-1404)

Gérard de Sorreville est chanoine de la cathédrale de Metz à partir de 1372. Il devient également le doyen de la collégiale Saint-Thiébaut en 1383. Il est chargé de régler un litige entre le chapitre de la cathédrale et celui de Notre-Dame-la-Ronde, concernant les maisons à côté du portail, avec l'aumônier, François de Chaucie, Herpelin et le procureur du chapitre. C'est également lui qui règle le conflit concernant le mur entre la cathédrale et Notre-Dame-la-Ronde, que les chanoines de la cathédrale voulaient abattre. Gérard emporte la décision des chanoines de Notre-Dame en prenant à sa charge les travaux de rénovation de leur collégiale.

-

Gérard de Sully (13..-1389)

Gérard de Sully est un chanoine de la cathédrale de Metz. Il occupe la fonction de primicier en 1381, et habite la maison canoniale n°1, dite la Princerie. Il meurt en 1389.

-

Gilles Aycelin de Montaigu (1...-1378)

Gilles Aycelin de Montaigu était le chancelier du roi de France Jean II le Bon, qui le chargea de veiller sur son fils Jean de Berry lorsque le roi était en prison à Londres. Entre autres bénéfices, il a été chanoine de la cathédrale de la cathédrale de Metz. Il posséde dès 1357 l'évêché de Lavaur puis celui de Thérouanne en 1361, puis juste après la charge d'archidiacre de Sarrebourg. En 1368, il obtenait l'évêché de Tusculum. Il meurt à Avignon le 5 décembre 1378. Il est mentionné comme le protecteur du chanoine Nicolas de Sarrebruck à Metz.

-

Gilles de Liège (13..-1381)

Gilles de Liège est un chanoine de la cathédrale de Metz. Peu de choses sont connues de lui, hormis qu'il a habité la maison n°40 dont la localisation reste inconnue. Il meurt en 1381.

-

Gilles de Thorey (1...-13..)

Gilles de Thorey (Egidius de Toreno en latin) est selon son surnom originaire de Thorey (Meurthe-et-Moselle). Quand Bohémond de Sarrebruck devient archevêque de Trêves, il lui succède comme aumônier du chapitre de Metz par lettre du pape Innocent IV du 15 mai 1358 ; il habite dès lors l'Aumônerie.

-

Gilles Foës (14..-1541)

Gilles Foës est originaire de Gorze. Il devient chanoine de la cathédrale de Metz en 1510. A sa suite, une dizaine de membres de sa famille deviennent chanoines. Il habite la maison canoniale, dite de la Longecourt de 1513 à 1541.

Le 8 septembre 1533, il fonde une chapelle consacrée à Notre-Dame-de-Lorette dans le cloître de la cathédrale, dans la salle qui servait auparavant de salle capitulaire, dite "grand chapitre". Cette chapelle devint ensuite le lieu d’inhumation des chanoines de la famille, si bien qu'au XVIIIe siècle, on l'appelle "chapelle des Foës".

Il est élu coûtre en 1538. Il meurt le 30 janvier 1541.

-

Guillaume Bragosse (13..-1369)

Guillaume Bragosse est originaire du diocèse de Mende. Après des études de droit canon, il reçoit la dignité de vicaire général du diocèse de Toulouse avant d'être élu évêque de Vabres en 1355. Il fait carrière auprès des papes d'Avignon, devenant cardinal-diacre de Saint-Georges-in-Velabro en 1361, puis cardinal-prêtre de Saint-Laurent-in-Lucina le 6 décembre 1362. En 1361, il est substitut du pénitencier au sein de la curie pontificale avant de devenir grand pénitencier en 1367. À Metz, il obtient la charge de grand archidiacre du chapitre en 1365. Il meurt à Rome le 11 novembre 1369.

-

Guillaume Huyn (13..-1455)

Guillaume Huyn est le fils de Beuvin de Huyn, seigneur de Bloucq, demeurant à Etain (Meuse actuelle). Guillaume est maître des arts en 1424, puis docteur dans les deux droits (canonique et romain). Il devient chanoine de la cathédrale de Metz en 1427. Entre 1431 et 1443, il est un membre influent du concile de Bâle, comme porte-parole des conciliaristes opposés à la papauté romaine : il contribue à l'élection de l'antipape Félix V. Ce dernier le nomme cardinal en 1444. Quand Félix V renonce à son titre en 1449, le pape Nicolas V re-confirme Guillaume comme cardinal au titre de Sainte-Sabine. Il part alors vivre à Rome et reçoit la dignité de chambrier du Sacré Collège en 1452. Il meurt à Rome le 27 octobre 1455 et est enterré dans l'église Sainte-Sabine où sa pierre tombale est toujours visible.

Dès les années 1430, Guillaume avait cumulé les prébendes, étant chanoine de Verdun, de Toul, d’Arras et de Reims. Il cumule évêchés et abbayes dans les années 1450. Il devient évêque commendataire de Sion en 1451 puis évêque de Fréjus et abbé commendataire de l’abbaye Saint-Vanne de Verdun en 1453. En 1454, il est aussi nommé prévôt de la collégiale Saint-Séverin de Cologne. À Metz, Guillaume est élu primicier en 1445 ; installé à Rome, il est nommé archidiacre en 1452, abbé de Saint-Vincent en 1453. On le qualifie régulièrement de « cardinal de Metz ». Il n'oublie pas non plus sa ville natale, Étain, où il fait reconstruire le chœur de l’église Saint-Martin.

-

Guillaume Huyn le Jeune (14..-14..)

Guillaume Huyn est appelé "Junior" (le Jeune) par rapport à son probable parent, le puissant Guillaume Huyn, chanoine de Metz, mais aussi de Verdun, de Toul, d’Arras et de Reims, membre influent du concile de Bâle entre 1431 et 1443. Sans doute grâce à lui, Guillaume Junior obtient une prébende à Metz : il est reçu en chapitre le 24 août 1440. Un fragment de l'acte capitulaire de sa réception est conservé dans la garde supérieure du ms. BM Metz 348.

-

Guy de Comborne (13..-13..)

Guy de Comborne est un chanoine de la cathédrale de Metz. Il réside à l'Aumônerie entre 1366 et 1368.

-

Hartwich Henzelen de Boulay (1...-1455)

Hartwich ou Hartwig Henzelen de Boulay est un clerc sans doute origine de Boulay. Il est à distinguer de la famille messine des Boulay, liée aux paraiges au XVe siècle. En 1444, il est cité comme chanoine du chapitre de Saint-Thiébaut. Elu chanoine de la cathédrale, il refuse son stage en 1452, ce qui lui vaut de perdre sa prébende. Il est pourtant cité parmi les chanoines en 1455, peu de temps avant son décès. Selon les registres édités par Mgr Pelt, il aurait été enterré dans l’église de Baden au diocèse de Spire.

-

Hennequin Arnoult de Hettange (13..-1462)

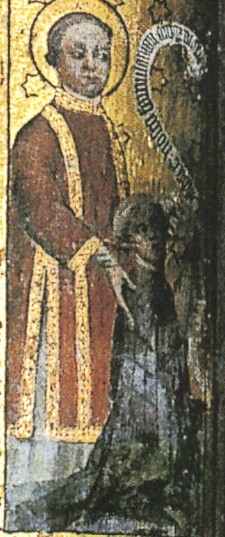

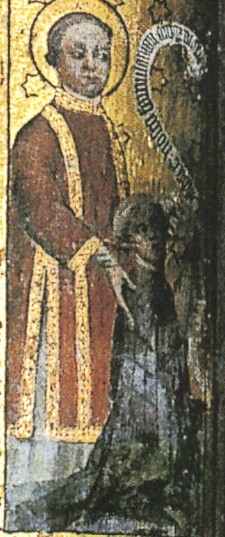

Hennequin Arnoult de Hettange (13..-1462) Hennequin Arnoult est un chanoine de la cathédrale de Metz, origine du village de Hettange-Grande (Moselle), dans le duché de Luxembourg. Il est mentionné pendant plus de cinquante ans à la cathédrale de Metz : sous-diacre en 1408, sans doute encore assez jeune, il accède à la dignité de chantre en 1448. En 1452, il offre deux vitraux à la cathédrale, puis en 1458, un précieux missel. Il meurt en 1462. Une peinture murale, le Christ aux outrages, encore conservée aujourd'hui au 6e pilier gauche de la nef de la cathédrale, commémore son décès. Il y est représenté en donateur, à genoux, présenté au Christ par saint Étienne, le patron de la cathédrale.

-

Henri de Bouc (13..-1378)

Henri de Bouc est originaire du royaume de france et est chanoine du chapitre de la cathédrale de Metz. En 1368 il occupe la charge de boursier du chapitre et rend sa comptabilité pour la réparation du toit de Saint-Pierre-le-Vieux. Il habite la maison n°17 où il y meurt à Metz en 1378.

-

Henri de Hombourg (13..-1352)

Henri de Hombourg est chanoine de la cathédrale de Metz et réside à l'Aumônerie. On sait qu'il est élu chanoine le 28 Janvier 1339 par le pape Benoît XII, résidant alors à Avignon. À la suite d'un mécontentement avec le roi de Bohême, il s'installe définitivement à Metz. Il est mort le 18 Juin 1352, comme en atteste les registres.

-

Henri de Lenoncourt (1...-141.)

Peut-être issu du lignage lorrain des Lenoncourt, des nobles au service des ducs de Lorraine, Henri de Lenoncourt est chanoine de la cathédrale. Simple acolyte, il n'a pas reçu les ordres majeurs. Il occupe la fonction de primicier en 1390 mais n'obtient de prébende qu'en 1393. Il habite la maison canoniale n°1, dite la Princerie.

-

Henri de Lorraine, évêque de Metz (142.-1505)

Henri de Lorraine est le fils d'Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont et de sa femme Marie d'Harcourt. Il devient évêque de Thérouanne, en Picardie, en 1457, puis obtient le siège de Metz en 1484. Henri réside très peu à Metz pendant son épiscopat, durant lequel le chapitre reconstruit la cathédrale.

C'est la première fois depuis le XIIIe siècle qu'un membre de la famille ducale de Lorraine monte sur le trône épiscopal, suscitant la crainte des Messins. Mais à sa mort en 1505, son petit-neveu Jean, fils de son neveu le duc René II, lui succède, alors qu'il n'est encore qu'un enfant, permettant la main-mise durable de la maison ducale sur le pouvoir épiscopal.

-

Henriet Roucel (14..-1490)

Henriat Roucel est le fils de Nicolle Roucel de Vésigneul et de Marguerite de Toul. Il est d'abord prévôt et chanoine de Saint-Sauveur avant de devenir chanoine de la cathédrale et occuper la charge de grand aumônier. En 1488, il reconstruit la grande aumônerie et la chapelle qui en dépend, la chapelle Saint-Nicolas devenue Sainte-Reinette. Il meurt le 14 janvier 1490. Selon la Chronique rimée, il est enterré dans la cathédrale, sous le jubé, auprès de Nemmery Baudoche, lui aussi grand aumônier, que la chronique présente comme son oncle malgré les 150 ans qui les séparent.

-

Herman Petit de Bure (13..-1414)

« Maître Herman de Bure » est un clerc de Metz, son épitaphe détaille ses titres : bachelier en théologie, licencié en droit canon et civil. Il devient avocat et également chanoine de la cathédrale. En 1408, il habite dans une maison canoniale située rue des Clercs. En 1411, il est recruté clerc-pensionnaire juriste au service de la ville. Il décède le 25 mars 1414 et est enterré dans la chapelle des évêques de la cathédrale, près de l'évêque Thierry Bayer. Il lègue ses livres à la cathédrale de Metz : 12 manuscrits lui sont associés, qui révèlent un homme de culture aux intérêts variés : droit, littérature, théologie, astronomie...

-

Herpe de Rode (13..-1402)

Herpe (Herpelin ou Herperus en latin) de Rode est un chanoine de la cathédrale de Metz. Entre 1381 et 1387, il est maître de la fabrique conjointement avec Pierre Poulet. En 1387 et 1394, il occupe la charge de coûtre. Il réside dans la maison canoniale, dite Longecourt entre 1384 et 1402. Après sa mort, il a été enterré dans la cathédrale, où sa tombe a été découverte à une date inconnue.

-

Hugo de Arpaione (1...-13..)

Hugo de Arpaione est un chanoine rattaché au chapitre de la Cathédrale de Metz. Il a habité la maison n°37 dit de Saint-Pierremont avant 1329. Proche du Pape, il devient doyen de la cathédrale jusqu'en 1329, devenant un nonce pontifical à Rome grâce à une bulle de Jean XXII.

Hennequin Arnoult de Hettange (13..-1462) Hennequin Arnoult est un chanoine de la cathédrale de Metz, origine du village de Hettange-Grande (Moselle), dans le duché de Luxembourg. Il est mentionné pendant plus de cinquante ans à la cathédrale de Metz : sous-diacre en 1408, sans doute encore assez jeune, il accède à la dignité de chantre en 1448. En 1452, il offre deux vitraux à la cathédrale, puis en 1458, un précieux missel. Il meurt en 1462. Une peinture murale, le Christ aux outrages, encore conservée aujourd'hui au 6e pilier gauche de la nef de la cathédrale, commémore son décès. Il y est représenté en donateur, à genoux, présenté au Christ par saint Étienne, le patron de la cathédrale.

Hennequin Arnoult de Hettange (13..-1462) Hennequin Arnoult est un chanoine de la cathédrale de Metz, origine du village de Hettange-Grande (Moselle), dans le duché de Luxembourg. Il est mentionné pendant plus de cinquante ans à la cathédrale de Metz : sous-diacre en 1408, sans doute encore assez jeune, il accède à la dignité de chantre en 1448. En 1452, il offre deux vitraux à la cathédrale, puis en 1458, un précieux missel. Il meurt en 1462. Une peinture murale, le Christ aux outrages, encore conservée aujourd'hui au 6e pilier gauche de la nef de la cathédrale, commémore son décès. Il y est représenté en donateur, à genoux, présenté au Christ par saint Étienne, le patron de la cathédrale.