-

Stèle de Bertrand le Lombard (†1375) et Jean Maingol (†1375)

Stèle de Bertrand le Lombard (†1375) et Jean Maingol (†1375) Cette stèle funéraire a été retrouvé en mai 1866 lors de travaux à l'hôpital Saint-Nicolas, en démolissant une ancienne adduction d'eau. L'historien Charles Abel en a fait un relevé, que complète Pierre-Édouard Wagner.

Cette stèle évoque deux défunts : Bertrand le Lombard, riche orphelin, est peut-être le fils d'un changeur italien. À la mort de son père, il a été placé sous la tutelle d'un convers de l'hôpital, Jean Maingol. Ce laïc s'était consacré au service des pauvres de l'hôpital. Bertrand a donné des biens en aumône pour l'hôpital pour la somme considérable de 1000 livres messines. L'un et l'autre décèdent en 1375, Bertrand le 18 avril, Jean le 10 juin.

Traduction : « Ci-gît Bertrand le Lombard, fils de Colignon Lienart de Chambre, décédé. Frère Jean Maingol, convers de l'hôpital, fut le tuteur de Bertrand. En aumône à l'hôpital, Bertrand donna plusieurs biens à la hauteur d'environ 1000 livres de Metz, pour entretenir les pauvres malades. + Bertrand mourut le mercredi saint avant Pâques en 1375. Frère Jean Maingol mourut peu après, le jour de la Pentecôte. Priez Dieu qu'il ait pitié d'eux, amen. »

-

Tombeau de Jean Dieu-Ami (†1437)

La plus ancienne sépulture connue de la chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi en l'église Saint-Maximin est celle de Jean Dieu-Ami, fils des fondateurs de la chapelle, chevalier qui meurt le 18 juin 1437.

Le monument est aujourd'hui détruit. On le connaît par les descriptions de dom Dieudonné en 1770 qui mentionne un monument en bronze en bas ou moyen relief, placé contre le mur côté sud de la chapelle. Le gisant était posé sur trois lionceaux.

Son épitaphe se lisait ainsi : « Ci-git le sire Jean Dieu-Ami, chevalier, qui trépassa de ce siècle le XVIIIe jour du mois de juin l'an mil CCCC et XXXVIII. Priez pour lui ».

En 1873, Auguste Migette tente une restitution du monument funéraire selon les descriptions détaillées de Dieudonné.

-

Chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi (XIVe siècle)

La chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi est fondée par Poincignon Dieu-Ami et par Alixette Mortel, sa femme, le 27 juillet 1365, comme en témoigne la plaque de fondation toujours en place dans l'église Saint-Maximin. Elle est connue pour être l'une des plus importante chapelle des paraiges. Depuis le mariage entre Renaud Le Gronnais et Perrette Dieu-Ami, dernière descendante des Dieu-Ami, ce sont les Gronnais et leurs descendants qui y sont inhumés.

Le 5 août 1778, la chapelle ne pouvait plus accueillir de nouvelles sépultures. Elles furent transférées à Coin-sur-Seille, un château qui appartenait à la famille Le Gronnais. Les monuments funéraires de cette chapelle, détruits durant la Révolution, nous sont connus principalement par les descriptions et dessins d'érudits des XVIIe et XVIIIe siècles : Paul Ferry, Dom Tabouillot et Dupré de Geneste.

-

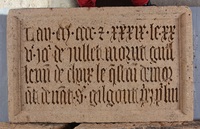

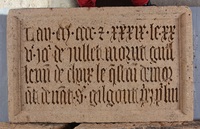

Plaque de fondation de la chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi (XIVe siècle)

En l'église Saint-Maximin se trouve encore de nos jours la plaque de fondation de la chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi, par Poincignon Dieu-Ami et Alixette sa femme, datée du 27 juillet 1365. La chapelle devient par la suite la chapelle des Gronnais et lieu important d'inhumation du lignage.

Selon les anciennes observations, les lettres saillantes auraient été colorées de jaune et de rouge sur fond noir. La plaque, composée de trois dalles en pierre de Jaumont, se situait dans le mur entre l'autel et l'entrée de la chapelle.

En voici la traduction : « Poincignon Dieu-Ami l'aman et Alixette, sa femme, ont fait faire cette chapelle et fondé au nom de monseigneur saint Georges et de monseigneur saint Éloi et fut dédiée le dimanche après la Madeleine par M CCC et LXV ans (27 juillet 1365). Et ils y ont ordonné III chapelains perpétuels pour toujours et doivent chacun desdits chapelains pour chaque semaine chanter en ladite chapelle IIII messes. Priez Dieu qu'il ait merci de leurs âmes. Amen ».

-

Tombeau de Nicolle IV de Heu (†1547)

Tombeau de Nicolle IV de Heu (†1547) Le tombeau de Nicolle IV de Heu était placé contre un mur sous le parvis à la porte de l'église des Célestins. La pierre tombale noire était disposée sous un somptueux monument classique, avec fronton triangulaire et colonnes cannelées. Une inscription funéraire et les armoiries des ancêtres du défunt y étaient disposées. Le tombeau a disparu avec le couvent des Célestins, mais il nous est connu par un dessin du peintre Louis Boudan, collaborateur de François de Gaignières (+1715), et par une description de dom Dieudonné en 1770 (éditée par Ernest de Bouteiller, p. 82), accompagnée d'un dessin très sommaire.

Les armoiries affichées mettent en valeur les ancêtres maternels du défunt, puissants barons luxembourgeois. Sur le fronton, l'écu est écartelé (divisé en quatre) aux armes des Heu et des Chinery, dont Nicolle IV descend par sa grand-mère maternelle Marguerite de Brandebourg. Un écusson posé sur le tout porte les armes de Meyssembourg, seigneurie de son grand-père maternel. Sur les côtés du monument, huit écus attestent les quatre quartiers de noblesse de Nicolle IV. Les quatre écus à droite sont ceux des grands-parents de Marguerite. Mais les écus à gauche sont ceux de ses arrière-grands-parents paternels, Nicolas Ier de Heu et Isabelle Mortel, Girardin Chevalat et Isabelle Baudoche, en excluant donc certains écus de la génération suivante, peut-être pour cacher une mésalliance (Jean-Christophe Blanchard, p. 14).

-

Tombeau de Perrette Brady (†1409)

Tombeau de Perrette Brady (†1409) Le tombeau de Perrette Brady était aux Récollets. Il a disparu, seul en subsiste une sculpture de la Mort de la Vierge. Mais Dieudonné l'a décrit en 1770. Le manuscrit subsistant conserve le texte de l'épitaphe et la description du gisant de Perrette (BMM 910, folio 299).

-

La mort de la Vierge (XIVe siècle)

La mort de la Vierge (XIVe siècle) La Vierge Marie est sur son lit de mort. Selon la tradition, elle s'endort pour être ensuite élevée au ciel lors de l'Assomption. Elle porte une coiffe et sourit. Elle repose sous un drap, la tête sur un oreiller à pompons. La sculpture, en assez faible relief, traite la scène de façon frontale, sans perspective. Sous le sommier subsistent des niches gothiques. La statue a pu être produite pour un portail ou un jubé ; elle a ensuite été remployée pour un monument funéraire. Selon Dieudonné, elle se trouvait sur la tombe de Perrette Brady, enterrée en 1409 aux Récollets (ms. de 1770 détruit en 1944).

-

Épitaphe de Nicolle Le Gronnais, abbé de Saint-Vincent (†1452)

L'inscription funéraire était gravée sur une lame de cuivre posée sur un pilier du choeur de l'abbaye Saint-Vincent. Le texte de l'épitaphe a été recueilli au XVIIIe siècle, avant sa disparition.

Adaptation en français moderne :

« Ci-git le bon abbé Nicole

dit le Gronnais, que Dieu absolve,

qui'a fait plusieurs édifices

céans faire, utiles et propices,

le cloître voûter tout autour

fit, et le chantier de la tour

du clocher, les cloches refaire,

et plusieurs greniers tout neufs fit faire.

Quand il devint abbé, peu avait

de biens l'église, et moult devait,

mais par son bon gouvernement,

au jour de son trépassement,

de tous biens elle était garnie,

de toutes ses dettes affranchie.

Les vielles rentes a racheté,

et plusieurs nouvelles acquitté.

Homme de bien fut, prudent, généreux,

le réconfort les miséreux.

L’année avant qu'il trépassa

à Rome fut, la mer passa.

Jérusalem le dévot lieu

visita pour l'amour de Dieu.

Prions qu'il lui pardonne

ses maux et Paradis lui donne.

Il mourut l’an Notre Seigneur

en mai le 24e jour

1452.

Dieu lui soit à l’âme piteux.

Amen. »

-

Stèle funéraire de Perrette Roucel (†1508)

Stèle funéraire de Perrette Roucel (†1508) La stèle funéraire de Perrette Roucel se trouvait au couvent des Célestins, où elle a été inhumée le 18 juillet 1508. Elle se trouve aujourd'hui au Musée de la Cour d'Or.

Traduction : « Ci-devant sous la première tombe aux armes des Gronnais et des Roucel gît demoiselle Perrette Roucel, fille des feux nobles époux, sire Perrin Roucel et dame Françoise Coeur de Fer, seigneur de Talange, jadis femme de l'honoré seigneur écuyer Thiébaut Le Gronnais près de laquelle reposent aussi François et Anne leurs deux enfants. Elle décéda le 18 juillet 1508. Notre seigneur leur donne sa grâce. Amen ».

-

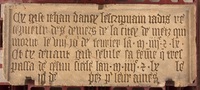

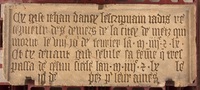

Epitaphe de Jean Roucel (†1521)

Epitaphe de Jean Roucel (†1521) La stèle funéraire de Jean Roucel se trouvait originellement au couvent des Célestins où il était inhumé. Le bord gauche manque. On y trouve sculpté en haut à gauche les armes de Jean Roucel, de vair à trois pals de gueules au chef d'or chargé de deux tourteaux de gueules, surmontées d'un cimier.

Traduction : « Devant ce présent autel Saint-Nicolas, sous la tombe armoriée des armes des Roucel, gît le noble écuyer, seigneur Jean Roucel, qui fut en son vivant échevin du palais de Metz, fils de messire Werry Roucel, chevalier et de dame Anne de Barbey, lequel mourut le 4e jour du mois d'octobre 1521. Priez Dieu pour son âme ».

-

Épitaphe de Linon des Armoises (†1503)

Épitaphe de Linon des Armoises (†1503) L'épitaphe de Linon des Armoises, avec une orante sculptée à gauche, est l'une des seules toujours présentes aujourd'hui aux Récollets : elle est encastrée dans l'un des murs de la galerie du cloître.

-

Epitaphe de Guillemin de Xures (†1439)

Epitaphe de Guillemin de Xures (†1439) Guillemin "de Chur" meurt dans l'été 1439, au cours de l'épidémie de peste. Son nom d'origine vient sans doute de Xures, village de l'évêché de Metz : le X se prononçait « CH » dans la Lorraine médiévale. La mort de cet ami de la communauté des Célestins est également mentionnée par la chronique du couvent, à côté de celles de nombreuses autres personnes décédées dans la même épidémie et enterrées aux Célestins, dont le prieur du couvent, Nicole de Luttange.

-

Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418)

Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418) La stèle funéraire de Thiriat Howesson dit de Landremont était disposée à côté d'une image de l'Annonciation qu'il avait donné à l'église Saint-Victor. Elle commémorait donc la mémoire et l'offrande faite par ce nouveau venu à Metz, devenu assez riche pour que ses descendants intègrent le paraige du Commun.

L'épitaphe a été acquise en 1866 des héritiers d'Etienne Morlanne.

-

Stèle commémorative de Thomas Richart (†1472)

Stèle commémorative de Thomas Richart (†1472) Cette stèle commémore la fondation d'une chapelle par Thomas Richart. Ce clerc savant, docteur en droit canonique, avait fait carrière à Rome à la chancellerie apostolique. C'est là qu'il meurt en 1472, chargeant son neveu, lui aussi appelé Thomas Richart, de fonder cette chapelle dans le collatéral gauche de l'église Saint-Étienne. Thomas a été représenté à l'extrémité de la stèle. Tête nue, il porte un surplis de chanoine et il est à genoux sur un coussin, mains jointes en prière. À sa droite en bas, un écu devait porter ses armes peintes ; à droite en haut un phylactère devait été inscrit, peut-être d'une prière.

-

Epitaphe de Jean d'Ancy (†1461)

Epitaphe de Jean d'Ancy (†1461) Cette stèle funéraire a été placée au-dessus de la tombe de Jean d'Ancy et de sa femme Sebille, décédés la même année 1460-1461. Jean d'Ancy était en charge de l'écrit public (« écrivain ») et avait occupé la charge de receveur des deniers de la ville, chargé notamment de recueillir l'impôt destiné à payer l'énorme indemnité de guerre imposée à Metz par Charles VIII et René d'Anjou en 1445.

-

Monument funéraire de Jean Desch (†1439) et Catherine Dieu-Ami (†1439)

Monument funéraire de Jean Desch (†1439) et Catherine Dieu-Ami (†1439) En 1793, le monument a été détruit, à l'exception de la sculpture en faible relief en haut : Sainte Véronique tient son voile où s'imprime la Sainte Face du Christ. Sous le voile est disposé un parchemin sculpté, l'épitaphe des deux jeunes époux. Cette sculpture a été cachée à la Révolution et replacée par la suite.

Le monument comptait quatre statues de Jean Desch et Catherine Dieu-Ami : en haut, ils étaient représentés en priant, à genoux devant la Sainte-Face. Sous l'arcade, ils étaient couchés, en gisant (dom. Sébastien Dieudonné).

Une statue de la Vierge de pitié, tenant Jésus mort dans ses bras, occupe aujourd'hui l'arcade : elle a été placée là au XIXe siècle et proviendrait d'une maison voisine de l'église.

-

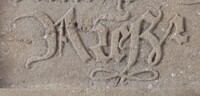

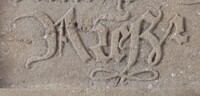

Écu sculpté de Catherine Le Gronnais (†1472)

Écu sculpté de Catherine Le Gronnais (†1472) Cet écu décorait la tombe de Catherine Le Gronnais dans l'église Saint-Martin. Il porte les armes des Baudoche, qui sont celles de Poince, mari de Catherine, et des Gronnais, qui sont celles de sa famille paternelle.

Les Baudoche portaient : "d'azur aux chevrons de gueules et d'argent de huit pièces, au chef d'azur, chargé de deux tours d'or", les Gronnais : "de gueules à six tours d'argent posées trois, deux et un." Au XIXe siècle, Lorrain reproduit l'écu avec ses couleurs, sans qu'on sache s'il s'agit d'une reconstitution ou de l'état originel de l'objet.

Stèle de Bertrand le Lombard (†1375) et Jean Maingol (†1375) Cette stèle funéraire a été retrouvé en mai 1866 lors de travaux à l'hôpital Saint-Nicolas, en démolissant une ancienne adduction d'eau. L'historien Charles Abel en a fait un relevé, que complète Pierre-Édouard Wagner. Cette stèle évoque deux défunts : Bertrand le Lombard, riche orphelin, est peut-être le fils d'un changeur italien. À la mort de son père, il a été placé sous la tutelle d'un convers de l'hôpital, Jean Maingol. Ce laïc s'était consacré au service des pauvres de l'hôpital. Bertrand a donné des biens en aumône pour l'hôpital pour la somme considérable de 1000 livres messines. L'un et l'autre décèdent en 1375, Bertrand le 18 avril, Jean le 10 juin. Traduction : « Ci-gît Bertrand le Lombard, fils de Colignon Lienart de Chambre, décédé. Frère Jean Maingol, convers de l'hôpital, fut le tuteur de Bertrand. En aumône à l'hôpital, Bertrand donna plusieurs biens à la hauteur d'environ 1000 livres de Metz, pour entretenir les pauvres malades. + Bertrand mourut le mercredi saint avant Pâques en 1375. Frère Jean Maingol mourut peu après, le jour de la Pentecôte. Priez Dieu qu'il ait pitié d'eux, amen. »

Stèle de Bertrand le Lombard (†1375) et Jean Maingol (†1375) Cette stèle funéraire a été retrouvé en mai 1866 lors de travaux à l'hôpital Saint-Nicolas, en démolissant une ancienne adduction d'eau. L'historien Charles Abel en a fait un relevé, que complète Pierre-Édouard Wagner. Cette stèle évoque deux défunts : Bertrand le Lombard, riche orphelin, est peut-être le fils d'un changeur italien. À la mort de son père, il a été placé sous la tutelle d'un convers de l'hôpital, Jean Maingol. Ce laïc s'était consacré au service des pauvres de l'hôpital. Bertrand a donné des biens en aumône pour l'hôpital pour la somme considérable de 1000 livres messines. L'un et l'autre décèdent en 1375, Bertrand le 18 avril, Jean le 10 juin. Traduction : « Ci-gît Bertrand le Lombard, fils de Colignon Lienart de Chambre, décédé. Frère Jean Maingol, convers de l'hôpital, fut le tuteur de Bertrand. En aumône à l'hôpital, Bertrand donna plusieurs biens à la hauteur d'environ 1000 livres de Metz, pour entretenir les pauvres malades. + Bertrand mourut le mercredi saint avant Pâques en 1375. Frère Jean Maingol mourut peu après, le jour de la Pentecôte. Priez Dieu qu'il ait pitié d'eux, amen. » Tombeau de Nicolle IV de Heu (†1547) Le tombeau de Nicolle IV de Heu était placé contre un mur sous le parvis à la porte de l'église des Célestins. La pierre tombale noire était disposée sous un somptueux monument classique, avec fronton triangulaire et colonnes cannelées. Une inscription funéraire et les armoiries des ancêtres du défunt y étaient disposées. Le tombeau a disparu avec le couvent des Célestins, mais il nous est connu par un dessin du peintre Louis Boudan, collaborateur de François de Gaignières (+1715), et par une description de dom Dieudonné en 1770 (éditée par Ernest de Bouteiller, p. 82), accompagnée d'un dessin très sommaire. Les armoiries affichées mettent en valeur les ancêtres maternels du défunt, puissants barons luxembourgeois. Sur le fronton, l'écu est écartelé (divisé en quatre) aux armes des Heu et des Chinery, dont Nicolle IV descend par sa grand-mère maternelle Marguerite de Brandebourg. Un écusson posé sur le tout porte les armes de Meyssembourg, seigneurie de son grand-père maternel. Sur les côtés du monument, huit écus attestent les quatre quartiers de noblesse de Nicolle IV. Les quatre écus à droite sont ceux des grands-parents de Marguerite. Mais les écus à gauche sont ceux de ses arrière-grands-parents paternels, Nicolas Ier de Heu et Isabelle Mortel, Girardin Chevalat et Isabelle Baudoche, en excluant donc certains écus de la génération suivante, peut-être pour cacher une mésalliance (Jean-Christophe Blanchard, p. 14).

Tombeau de Nicolle IV de Heu (†1547) Le tombeau de Nicolle IV de Heu était placé contre un mur sous le parvis à la porte de l'église des Célestins. La pierre tombale noire était disposée sous un somptueux monument classique, avec fronton triangulaire et colonnes cannelées. Une inscription funéraire et les armoiries des ancêtres du défunt y étaient disposées. Le tombeau a disparu avec le couvent des Célestins, mais il nous est connu par un dessin du peintre Louis Boudan, collaborateur de François de Gaignières (+1715), et par une description de dom Dieudonné en 1770 (éditée par Ernest de Bouteiller, p. 82), accompagnée d'un dessin très sommaire. Les armoiries affichées mettent en valeur les ancêtres maternels du défunt, puissants barons luxembourgeois. Sur le fronton, l'écu est écartelé (divisé en quatre) aux armes des Heu et des Chinery, dont Nicolle IV descend par sa grand-mère maternelle Marguerite de Brandebourg. Un écusson posé sur le tout porte les armes de Meyssembourg, seigneurie de son grand-père maternel. Sur les côtés du monument, huit écus attestent les quatre quartiers de noblesse de Nicolle IV. Les quatre écus à droite sont ceux des grands-parents de Marguerite. Mais les écus à gauche sont ceux de ses arrière-grands-parents paternels, Nicolas Ier de Heu et Isabelle Mortel, Girardin Chevalat et Isabelle Baudoche, en excluant donc certains écus de la génération suivante, peut-être pour cacher une mésalliance (Jean-Christophe Blanchard, p. 14). Tombeau de Perrette Brady (†1409) Le tombeau de Perrette Brady était aux Récollets. Il a disparu, seul en subsiste une sculpture de la Mort de la Vierge. Mais Dieudonné l'a décrit en 1770. Le manuscrit subsistant conserve le texte de l'épitaphe et la description du gisant de Perrette (BMM 910, folio 299).

Tombeau de Perrette Brady (†1409) Le tombeau de Perrette Brady était aux Récollets. Il a disparu, seul en subsiste une sculpture de la Mort de la Vierge. Mais Dieudonné l'a décrit en 1770. Le manuscrit subsistant conserve le texte de l'épitaphe et la description du gisant de Perrette (BMM 910, folio 299). La mort de la Vierge (XIVe siècle) La Vierge Marie est sur son lit de mort. Selon la tradition, elle s'endort pour être ensuite élevée au ciel lors de l'Assomption. Elle porte une coiffe et sourit. Elle repose sous un drap, la tête sur un oreiller à pompons. La sculpture, en assez faible relief, traite la scène de façon frontale, sans perspective. Sous le sommier subsistent des niches gothiques. La statue a pu être produite pour un portail ou un jubé ; elle a ensuite été remployée pour un monument funéraire. Selon Dieudonné, elle se trouvait sur la tombe de Perrette Brady, enterrée en 1409 aux Récollets (ms. de 1770 détruit en 1944).

La mort de la Vierge (XIVe siècle) La Vierge Marie est sur son lit de mort. Selon la tradition, elle s'endort pour être ensuite élevée au ciel lors de l'Assomption. Elle porte une coiffe et sourit. Elle repose sous un drap, la tête sur un oreiller à pompons. La sculpture, en assez faible relief, traite la scène de façon frontale, sans perspective. Sous le sommier subsistent des niches gothiques. La statue a pu être produite pour un portail ou un jubé ; elle a ensuite été remployée pour un monument funéraire. Selon Dieudonné, elle se trouvait sur la tombe de Perrette Brady, enterrée en 1409 aux Récollets (ms. de 1770 détruit en 1944). Stèle funéraire de Perrette Roucel (†1508) La stèle funéraire de Perrette Roucel se trouvait au couvent des Célestins, où elle a été inhumée le 18 juillet 1508. Elle se trouve aujourd'hui au Musée de la Cour d'Or. Traduction : « Ci-devant sous la première tombe aux armes des Gronnais et des Roucel gît demoiselle Perrette Roucel, fille des feux nobles époux, sire Perrin Roucel et dame Françoise Coeur de Fer, seigneur de Talange, jadis femme de l'honoré seigneur écuyer Thiébaut Le Gronnais près de laquelle reposent aussi François et Anne leurs deux enfants. Elle décéda le 18 juillet 1508. Notre seigneur leur donne sa grâce. Amen ».

Stèle funéraire de Perrette Roucel (†1508) La stèle funéraire de Perrette Roucel se trouvait au couvent des Célestins, où elle a été inhumée le 18 juillet 1508. Elle se trouve aujourd'hui au Musée de la Cour d'Or. Traduction : « Ci-devant sous la première tombe aux armes des Gronnais et des Roucel gît demoiselle Perrette Roucel, fille des feux nobles époux, sire Perrin Roucel et dame Françoise Coeur de Fer, seigneur de Talange, jadis femme de l'honoré seigneur écuyer Thiébaut Le Gronnais près de laquelle reposent aussi François et Anne leurs deux enfants. Elle décéda le 18 juillet 1508. Notre seigneur leur donne sa grâce. Amen ». Epitaphe de Jean Roucel (†1521) La stèle funéraire de Jean Roucel se trouvait originellement au couvent des Célestins où il était inhumé. Le bord gauche manque. On y trouve sculpté en haut à gauche les armes de Jean Roucel, de vair à trois pals de gueules au chef d'or chargé de deux tourteaux de gueules, surmontées d'un cimier. Traduction : « Devant ce présent autel Saint-Nicolas, sous la tombe armoriée des armes des Roucel, gît le noble écuyer, seigneur Jean Roucel, qui fut en son vivant échevin du palais de Metz, fils de messire Werry Roucel, chevalier et de dame Anne de Barbey, lequel mourut le 4e jour du mois d'octobre 1521. Priez Dieu pour son âme ».

Epitaphe de Jean Roucel (†1521) La stèle funéraire de Jean Roucel se trouvait originellement au couvent des Célestins où il était inhumé. Le bord gauche manque. On y trouve sculpté en haut à gauche les armes de Jean Roucel, de vair à trois pals de gueules au chef d'or chargé de deux tourteaux de gueules, surmontées d'un cimier. Traduction : « Devant ce présent autel Saint-Nicolas, sous la tombe armoriée des armes des Roucel, gît le noble écuyer, seigneur Jean Roucel, qui fut en son vivant échevin du palais de Metz, fils de messire Werry Roucel, chevalier et de dame Anne de Barbey, lequel mourut le 4e jour du mois d'octobre 1521. Priez Dieu pour son âme ». Épitaphe de Linon des Armoises (†1503) L'épitaphe de Linon des Armoises, avec une orante sculptée à gauche, est l'une des seules toujours présentes aujourd'hui aux Récollets : elle est encastrée dans l'un des murs de la galerie du cloître.

Épitaphe de Linon des Armoises (†1503) L'épitaphe de Linon des Armoises, avec une orante sculptée à gauche, est l'une des seules toujours présentes aujourd'hui aux Récollets : elle est encastrée dans l'un des murs de la galerie du cloître. Epitaphe de Guillemin de Xures (†1439) Guillemin "de Chur" meurt dans l'été 1439, au cours de l'épidémie de peste. Son nom d'origine vient sans doute de Xures, village de l'évêché de Metz : le X se prononçait « CH » dans la Lorraine médiévale. La mort de cet ami de la communauté des Célestins est également mentionnée par la chronique du couvent, à côté de celles de nombreuses autres personnes décédées dans la même épidémie et enterrées aux Célestins, dont le prieur du couvent, Nicole de Luttange.

Epitaphe de Guillemin de Xures (†1439) Guillemin "de Chur" meurt dans l'été 1439, au cours de l'épidémie de peste. Son nom d'origine vient sans doute de Xures, village de l'évêché de Metz : le X se prononçait « CH » dans la Lorraine médiévale. La mort de cet ami de la communauté des Célestins est également mentionnée par la chronique du couvent, à côté de celles de nombreuses autres personnes décédées dans la même épidémie et enterrées aux Célestins, dont le prieur du couvent, Nicole de Luttange. Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418) La stèle funéraire de Thiriat Howesson dit de Landremont était disposée à côté d'une image de l'Annonciation qu'il avait donné à l'église Saint-Victor. Elle commémorait donc la mémoire et l'offrande faite par ce nouveau venu à Metz, devenu assez riche pour que ses descendants intègrent le paraige du Commun. L'épitaphe a été acquise en 1866 des héritiers d'Etienne Morlanne.

Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418) La stèle funéraire de Thiriat Howesson dit de Landremont était disposée à côté d'une image de l'Annonciation qu'il avait donné à l'église Saint-Victor. Elle commémorait donc la mémoire et l'offrande faite par ce nouveau venu à Metz, devenu assez riche pour que ses descendants intègrent le paraige du Commun. L'épitaphe a été acquise en 1866 des héritiers d'Etienne Morlanne. Stèle commémorative de Thomas Richart (†1472) Cette stèle commémore la fondation d'une chapelle par Thomas Richart. Ce clerc savant, docteur en droit canonique, avait fait carrière à Rome à la chancellerie apostolique. C'est là qu'il meurt en 1472, chargeant son neveu, lui aussi appelé Thomas Richart, de fonder cette chapelle dans le collatéral gauche de l'église Saint-Étienne. Thomas a été représenté à l'extrémité de la stèle. Tête nue, il porte un surplis de chanoine et il est à genoux sur un coussin, mains jointes en prière. À sa droite en bas, un écu devait porter ses armes peintes ; à droite en haut un phylactère devait été inscrit, peut-être d'une prière.

Stèle commémorative de Thomas Richart (†1472) Cette stèle commémore la fondation d'une chapelle par Thomas Richart. Ce clerc savant, docteur en droit canonique, avait fait carrière à Rome à la chancellerie apostolique. C'est là qu'il meurt en 1472, chargeant son neveu, lui aussi appelé Thomas Richart, de fonder cette chapelle dans le collatéral gauche de l'église Saint-Étienne. Thomas a été représenté à l'extrémité de la stèle. Tête nue, il porte un surplis de chanoine et il est à genoux sur un coussin, mains jointes en prière. À sa droite en bas, un écu devait porter ses armes peintes ; à droite en haut un phylactère devait été inscrit, peut-être d'une prière. Epitaphe de Jean d'Ancy (†1461) Cette stèle funéraire a été placée au-dessus de la tombe de Jean d'Ancy et de sa femme Sebille, décédés la même année 1460-1461. Jean d'Ancy était en charge de l'écrit public (« écrivain ») et avait occupé la charge de receveur des deniers de la ville, chargé notamment de recueillir l'impôt destiné à payer l'énorme indemnité de guerre imposée à Metz par Charles VIII et René d'Anjou en 1445.

Epitaphe de Jean d'Ancy (†1461) Cette stèle funéraire a été placée au-dessus de la tombe de Jean d'Ancy et de sa femme Sebille, décédés la même année 1460-1461. Jean d'Ancy était en charge de l'écrit public (« écrivain ») et avait occupé la charge de receveur des deniers de la ville, chargé notamment de recueillir l'impôt destiné à payer l'énorme indemnité de guerre imposée à Metz par Charles VIII et René d'Anjou en 1445. Monument funéraire de Jean Desch (†1439) et Catherine Dieu-Ami (†1439) En 1793, le monument a été détruit, à l'exception de la sculpture en faible relief en haut : Sainte Véronique tient son voile où s'imprime la Sainte Face du Christ. Sous le voile est disposé un parchemin sculpté, l'épitaphe des deux jeunes époux. Cette sculpture a été cachée à la Révolution et replacée par la suite. Le monument comptait quatre statues de Jean Desch et Catherine Dieu-Ami : en haut, ils étaient représentés en priant, à genoux devant la Sainte-Face. Sous l'arcade, ils étaient couchés, en gisant (dom. Sébastien Dieudonné). Une statue de la Vierge de pitié, tenant Jésus mort dans ses bras, occupe aujourd'hui l'arcade : elle a été placée là au XIXe siècle et proviendrait d'une maison voisine de l'église.

Monument funéraire de Jean Desch (†1439) et Catherine Dieu-Ami (†1439) En 1793, le monument a été détruit, à l'exception de la sculpture en faible relief en haut : Sainte Véronique tient son voile où s'imprime la Sainte Face du Christ. Sous le voile est disposé un parchemin sculpté, l'épitaphe des deux jeunes époux. Cette sculpture a été cachée à la Révolution et replacée par la suite. Le monument comptait quatre statues de Jean Desch et Catherine Dieu-Ami : en haut, ils étaient représentés en priant, à genoux devant la Sainte-Face. Sous l'arcade, ils étaient couchés, en gisant (dom. Sébastien Dieudonné). Une statue de la Vierge de pitié, tenant Jésus mort dans ses bras, occupe aujourd'hui l'arcade : elle a été placée là au XIXe siècle et proviendrait d'une maison voisine de l'église. Écu sculpté de Catherine Le Gronnais (†1472) Cet écu décorait la tombe de Catherine Le Gronnais dans l'église Saint-Martin. Il porte les armes des Baudoche, qui sont celles de Poince, mari de Catherine, et des Gronnais, qui sont celles de sa famille paternelle. Les Baudoche portaient : "d'azur aux chevrons de gueules et d'argent de huit pièces, au chef d'azur, chargé de deux tours d'or", les Gronnais : "de gueules à six tours d'argent posées trois, deux et un." Au XIXe siècle, Lorrain reproduit l'écu avec ses couleurs, sans qu'on sache s'il s'agit d'une reconstitution ou de l'état originel de l'objet.

Écu sculpté de Catherine Le Gronnais (†1472) Cet écu décorait la tombe de Catherine Le Gronnais dans l'église Saint-Martin. Il porte les armes des Baudoche, qui sont celles de Poince, mari de Catherine, et des Gronnais, qui sont celles de sa famille paternelle. Les Baudoche portaient : "d'azur aux chevrons de gueules et d'argent de huit pièces, au chef d'azur, chargé de deux tours d'or", les Gronnais : "de gueules à six tours d'argent posées trois, deux et un." Au XIXe siècle, Lorrain reproduit l'écu avec ses couleurs, sans qu'on sache s'il s'agit d'une reconstitution ou de l'état originel de l'objet.