-

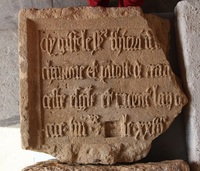

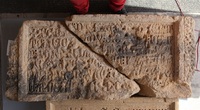

Épitaphe de Jean Le Hungre l'Aîné (†1390)

L'épitaphe est fragmentaire : « Ci-git Jean le Hungre, qui ... m... d'août...». Elle permet cependant d'identifier Jean Le Hungre l'Aîné, mort en 1390, son frère Jean Le Hungre le Jeune étant mort en septembre en 1400. Jean l'Aîné a été enterré à Notre-Dame-des-Champs, puis son corps a été transféré aux Célestins en 1444. L'épitaphe peut dater de 1390 ou de 1444.

-

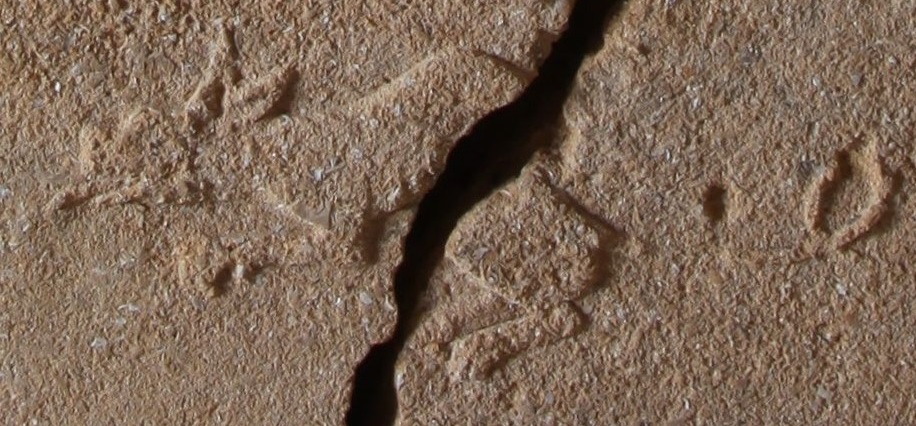

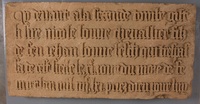

Épitaphe de Jean Money (XVIe siècle?)

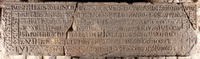

Épitaphe de Jean Money (XVIe siècle?) Cette épitaphe rédigée en capitales romaines a été retrouvée dans l'ancienne église Sainte-Croix.

Traduction : « Ci-git le seigneur Jean Money, homme de bien et généreux. Que Jésus lui pardonne et l'accueille en Sa gloire [?]. »

Qui était ce Jean Money ? Les dernières lettres ont été lues comme la date de 1488 par Charles Lorrain et de 1498 par Otto Hoffmann et Pierre-Édouard Wagner, qui suppose que cet « homme de bien » était curé. Si l'on renonce à lire une date dans les dernières lettres peu lisibles, on peut identifier cet homme avec le célèbre sculpteur Jean Monet, mort en 1549. Mais son père et son fils portent le même prénom Jean. S'il s'agissait du père, la stèle aurait été refaite car l'écriture est postérieure au début du XVIe siècle.

-

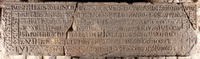

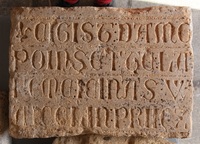

Épitaphe de Jean Roucel (†1521)

Épitaphe de Jean Roucel (†1521) La stèle funéraire de Jean Roucel se trouvait originellement au couvent des Célestins où il était inhumé. Le bord gauche manque. On y trouve sculpté en haut à gauche les armes de Jean Roucel, de vair à trois pals de gueules au chef d'or chargé de deux tourteaux de gueules, surmontées d'un cimier.

Traduction : « Devant ce présent autel Saint-Nicolas, sous la tombe armoriée des armes des Roucel, gît le noble écuyer, seigneur Jean Roucel, qui fut en son vivant échevin du palais de Metz, fils de messire Werry Roucel, chevalier et de dame Anne de Barbey, lequel mourut le 4e jour du mois d'octobre 1521. Priez Dieu pour son âme ».

-

Épitaphe de Jeanne Dominique (†1363)

Épitaphe de Jeanne Dominique (†1363) Jeanne Dominique meurt le 22 septembre 1363. Elle était fille de Gillet Dominique et avait épousé Perrin Latuaire, maître-échevin de Verdun, qui lui survit et est enterré en 1378 dans la cathédrale de Verdun. Jeanne est enterrée à Metz, dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription est conservée dans la galerie ouest du cloître.

Traduction : « Ci git Jeanne fille de Gilet Dominique, femme de Perrin Latuaire citain de Verdun, qui mourut l'an de grâce Notre-Seigneur 1363 le lendemain de la Saint-Matthieu. Priez pour son âme. »

-

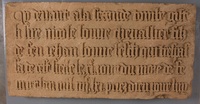

Épitaphe de Jennette (†14..) et de Claude Le Gronnais (†14..)

Sur la corniche inférieure de la chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi dans l'église Saint-Maximin, dans le prolongement de l'épitaphe de Perrette Dieu-Ami, se trouve l'épitaphe de deux enfants morts jeunes de l'union entre Lorette de Herbévillers et de Renaud Le Gronnais. Leur mort se situe entre la mort du premier mari de Lorette, Joffroy Desch, en 1455 et la mort de Renaud Le Gronnais en 1466.

L'épitaphe est une inscription sculptée en lettres gothiques saillantes qui étaient à l'origine dorées sur un fond rouge sur trois lignes. Sur la hauteur gauche de l'inscription était représenté l'écu des Herbévillers : d'azur à la croix d'argent cantonnées de 20 fleurs de lys d'or.

L'épitaphe, abîmée, n'est pas complètement lisible : « Ci gisent Jennette et Claude, enfants de seigneur Renaud Le Gronnais chevalier et de dame Lorette de Herbéviller sa femme, première femme de seigneur Joffroy Desch chevalier... ».

-

Épitaphe de Linon des Armoises (†1503)

Épitaphe de Linon des Armoises (†1503) L'épitaphe de Linon des Armoises, avec une orante sculptée à gauche, est l'une des seules toujours présentes aujourd'hui aux Récollets : elle est encastrée dans l'un des murs de la galerie du cloître.

-

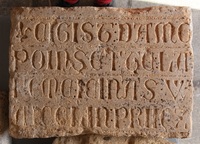

Épitaphe de Louis Chameure (†13..)

Louis Chameure, dit Crowelet, a été maître-échevin en 1366, et a succédé à Nicolle Drouin comme échevin cette année-là. Son épitaphe, très fragmentaire, ne permet de savoir la date sa mort. Elle est conservée au-dessus de la porte de l'église Saint-Martin-en-Curtis donnant sur l'ancien cimetière.

Traduction : « Ci-git le seigneur Louis Cham[eure] ... qui fut maître-échevin et éche[vin ... ».

-

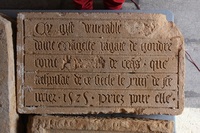

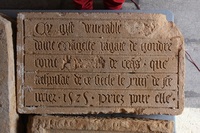

Épitaphe de Mangette Ragait (†1526)

Épitaphe de Mangette Ragait (†1526)

-

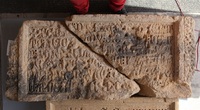

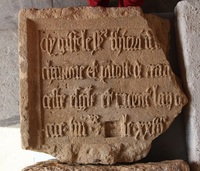

Épitaphe de Marguerite de Châtel (†1421?)

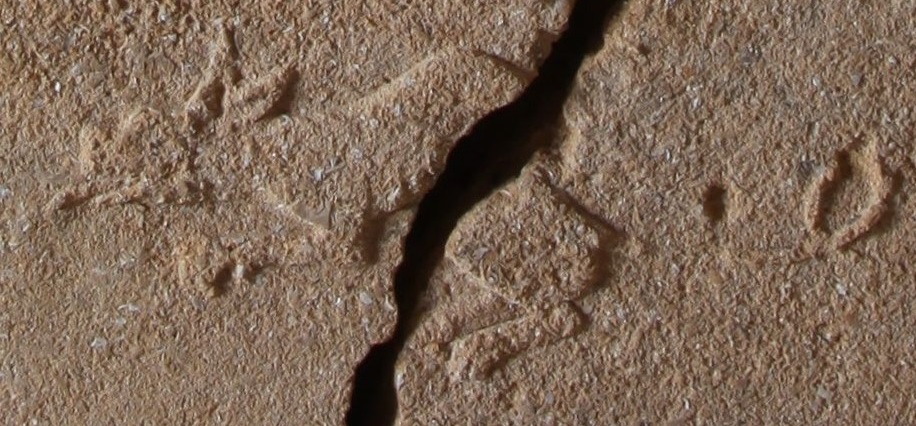

Épitaphe de Marguerite de Châtel (†1421?) Cette épitaphe en très mauvais état pose bien des problèmes. On en ignore la provenance. La pierre est brisée en deux fragments et le texte difficilement lisible. La date est incomplète et l'année 1421 est une hypothèse.

Traduction : « Ci-git dame Marguerite, soeur du seigneur Jean Châtel, qui mourut le 3 jour de la Sainte-[...] en l'an [...]21. Priez pour elle. »

Les lettres mesurent 4,8 cm de haut et l'interligne est de 1,4 cm. Le champ épigraphique (où est gravée l'inscription) mesure 38 cm de haut et 82,5 cm de large.

-

Épitaphe de Nemmery Baudoche (†1359)

A sa mort en 1359, une épitaphe en pierre de Jaumont est placée au-dessus de la tombe du chanoine Nemmery Baudoche, dans la nef. Lors de la construction du jubé, elle est déplacée dans l'ancienne salle capitulaire. En 1527, une nouvelle inscription en marbre noir est alors posée par son lointain parent, le chanoine Nicolle Baudoche. L'inscription moderne est relevée au XVIIIe siècle par Nicolas Tabouillot, avant sa destruction lors de la Révolution française. En 1859, Ernest de Bouteiller retrouve les fragments de l'inscription médiévale.

Traduction de la 2e inscription : « Ci git le sire Nemmery Baudoche, chanoine de Metz qui ait fondé deux chapelles à l'un des autels, pour son oncle seigneur Nemmery qui fut aumônier de céans (la cathédrale) et pour lui qui mourut la vigile de l'ascension 1359. Nicolle Baudoche la fait refaire en 1527 ».

-

Épitaphe de Nicolle Le Gronnais, abbé de Saint-Vincent (†1452)

L'inscription funéraire était gravée sur une lame de cuivre posée sur un pilier du choeur de l'abbaye Saint-Vincent. Le texte de l'épitaphe a été recueilli au XVIIIe siècle, avant sa disparition.

Adaptation en français moderne :

« Ci-git le bon abbé Nicole

dit le Gronnais, que Dieu absolve,

qui'a fait plusieurs édifices

céans faire, utiles et propices,

le cloître voûter tout autour

fit, et le chantier de la tour

du clocher, les cloches refaire,

et plusieurs greniers tout neufs fit faire.

Quand il devint abbé, peu avait

de biens l'église, et moult devait,

mais par son bon gouvernement,

au jour de son trépassement,

de tous biens elle était garnie,

de toutes ses dettes affranchie.

Les vielles rentes a racheté,

et plusieurs nouvelles acquitté.

Homme de bien fut, prudent, généreux,

le réconfort les miséreux.

L’année avant qu'il trépassa

à Rome fut, la mer passa.

Jérusalem le dévot lieu

visita pour l'amour de Dieu.

Prions qu'il lui pardonne

ses maux et Paradis lui donne.

Il mourut l’an Notre Seigneur

en mai le 24e jour

1452.

Dieu lui soit à l’âme piteux.

Amen. »

-

Épitaphe de Nicolle Louve (†1462)

Épitaphe de Nicolle Louve (†1462) Nicolle Louve est un des principaux patriciens messins au milieu du XVe siècle. Son épitaphe était placée dans le collatéral nord de l'église du couvent des Célestins. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or

-

Épitaphe de Perrette Dieu-Ami (†1452)

L'épitaphe de Perrette Dieu-Ami, morte en 1452, se trouve sur la face de la corniche inférieure de la chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi dans l'église Saint-Maximin.

Perrette est la dernière représentante du lignage Dieu-Ami. Son mariage avec Renaud Le Gronnais explique pourquoi la chapelle devient un haut lieu de sépulture pour les Gronnais jusqu'au XVIIIe siècle.

L'épitaphe se lit ainsi : « Ci-devant gît dame Perrette, fille du seigneur Jean Dieu-Ami chevalier, qu'il eut de dame Marie sa femme, fille du seigneur Nicolle Drouin l'échevin que furent ; femme du seigneur Renaud Le Gronnais, chevalier, laquelle dame Perrette trépassa de ce siècle en l'an mil quatre cent cinquante deux, le vingt-quatrième jour du mois de juin. Priez pour elle ».

D'après les observation de Dupré de Geneste, sur la corniche se trouvaient également 18 statues qui auraient représenté Perrette et ses 17 enfants. Une liste de noms étaient ainsi peints en lettres blanches : Dame Perrette, Jean, Poincignon, Odowain?, Didier, Renaud, Ferry, Jean, Perrin, Philippe, Collignon, Claude, Christophe, Perrette, Henriette, François. Les trois autres s'avéraient illisibles.

Les six enfants connus de Perrette Dieu-Ami et de Renaud, permet de confirmer l'hypothèse de Dupré de Geneste, puisqu'ils concordent avec cette liste de noms : Jean, Renaud, Henriette, Poincignon, Pierre et François.

-

Épitaphe de Perrette Louve (†1489)

L'épitaphe de Perrette Louve, première femme de François Le Gronnais, morte le 3 août 1489, se trouve dans la chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi, où se fait inhumer une branche des Gronnais. Elle est encastrée dans le mur ouest de la chapelle. Elle est marquée A sur le relevé des Monuments historiques. À sa droite figure l'épitaphe de Françoise Le Gronnais, deuxième épouse de François, et celle de Jean Le Gronnais, fils de Perrette Louve et de François Le Gronnais.

Les obsèques de Perrette Louve, riche et ultime représentante de son lignage, furent célébrés en grande pompe. Jean Aubrion rapporte dans son Journal que c'était « le plus hautement que nul autre service n'avait été fait en Metz de mémoire d'homme, tant en luminaire comme en autres manières ».

La traduction de l'épitaphe se lit ainsi : « Ci-bas sous la prochaine tombe est inhumé le corps de demoiselle Perrette Louve, fille de feu Thiébaut Louve qui fut, fils de feu messire Nicolle Louve chevalier, et fille de demoiselle Marguerite de Heu, fille de Collignon de Heu, premier fondateur des belles aumônes, qui depuis se sont continuées et continuent par ses successeurs. Icelle demoiselle Perrette en son vivant, femme de messire François Le Gronnais écuyer, fils de feu messire Renaud Le Gronnais chevalier et de dame Perrette Dieu-Ami, sa femme, et trépassa ladite demoiselle Perrette Louve étant en couche et gésine d'enfants le troisième jours du mois d'août l'an M CCCC IIII XXix. Priez Dieu pour l'âme d'elle ».

-

Épitaphe de Pierre Baudoche (†1370)

L'épitaphe et tombeau de Pierre Baudoche, moine et abbé de l'abbaye de Saint-Vincent, se trouvait située dans le collatéral gauche de la nef, dont la petite tombe était fait de marbre noir. L'épitaphe nous est connue par le relevé de Sébastien Dieudonné au XVIIIe siècle.

Traduction : « Ci git le sire Pierre Baudoche qui fut moine et abbé de ceans [Saint-Vincent] qui morut le jour de l'apparition l'an de grace de notre seigneur 1370 ».

-

Épitaphe de Poincette du Pont (†1310)

Poincette du Pont, meurt le 8 décembre 1310. Elle était fille de Fourquignon (ou Forkenon), ancien maire de Porsaillis et était veuve de Philippin Thomas. Elle est enterrée dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription est conservée dans la galerie nord du cloître.

Traduction : « Ci git Ponsette, la fille de Forkenon dou Pont, femme de feu Felepin Thomas, qui mourut le jour de la fête de Saint-Eucaire en 1310. Priez Dieu pour elle. »

-

Épitaphe de Poincette, femme de Jean Waisselin (†1321 ou 1381?)

Épitaphe de Poincette, femme de Jean Waisselin (†1321 ou 1381?) Cette épitaphe est rédigée en grandes lettres et les lignes sont séparées par des traits. La stèle est découverte en 1902, lors de la démolition de l'ouvrage fortifié dit « Retranchement de Guise ».

Pierre Édouard Wagner édite un texte dont il manque aujourd'hui la dernière ligne, où la date était fragmentaire. Poincette n'est pas connue par ailleurs, mais les bans de tréfonds mentionnent en 1336 un Jean Waisselin, fils de Guerciriat Waisselin, d'Aiest, aman de Saint-Hilaire-le-Grand.

-

Épitaphe de Renaud Le Gronnais le Jeune (†1531)

Renaud meurt dans l'effondrement de sa maison le 15 février 1531. Il est enterré dans l'église Saint-Martin, où sa veuve Alixette Remiat fait placer cette stèle funéraire. Le texte rappelle la fondation d'un service funéraire en sa faveur : une vigile et une messe solennelle, quatre fois par an. L'acte juridique de fondation est déposé dans le coffre (« arche ») de l'aman Henri de Gorze.

-

Épitaphe de Thierry Drouin (†148.)

Épitaphe de Thierry Drouin (†148.) Thierry Drouin était sans doute un prêtre attaché au service du monastère féminin de Saint-Pierre-aux-Nonnains. La phrase fragmentaire « qui fit co[...] cest esglise », est comprise par Thiriot comme « qui fit construire cette église ». Thierry aurait alors été responsable des travaux de la fin du XVe siècle, lors desquels le plafond en bois est remplacée par des voûtes gothiques en pierre.

Au XXe siècle, cette épitaphe était déjà fragmentaire : elle était alors encastrée dans le mur extérieur de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or, mais le nom de Thierry n'est plus lisible.

Traduction : « Ci git le sire Thierry Drouin de [...] chanoine et prévôt de céans [Saint-Pierre-aux-Nonnains], qui fit co[...] cette église et mourut le 23 mars de l'an mille quatre cent quatre-vingt-et [...] Priez pour lui ».

-

Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418)

Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418) La stèle funéraire de Thiriat Howesson dit de Landremont était disposée à côté d'une image de l'Annonciation qu'il avait donné à l'église Saint-Victor. Elle commémorait donc la mémoire et l'offrande faite par ce nouveau venu à Metz, devenu assez riche pour que ses descendants intègrent le paraige du Commun.

L'épitaphe a été acquise en 1866 des héritiers d'Etienne Morlanne.

-

Épitaphe de Werry Roucel (†1491) et de sa famille

Épitaphe de Werry Roucel (†1491) et de sa famille Cette épitaphe collective est grande et épaisse. Autrefois dans l'église des Célestins, elle était placée à côté de la tombe de Nicole Roucel, fils de Werry mort prématurément, et rappelait le souvenir de Werry (mort en 1491) et de trois membres de sa famille morts avant lui : sa femme Catherine Baudoche et leur fille Catherine, ainsi que sa seconde épouse Anne de Barbay.

La stèle est aujourd'hui brisée en trois morceaux mais le texte reste parfaitement lisible. Un dragon sert de bout-de-ligne à la fin du texte.

-

Épitaphes de la famille de Chambre (XIVe siècle)

Épitaphes de la famille de Chambre (XIVe siècle) Cette épitaphe associe trois générations de la famille des De Chambre : le grand-père, Jacques, échevin du Palais, mort le 28 avril 1268, son fils Henriet mort le 19 novembre 1296, et enfin Bertrand, échevin du Palais, qui est le fils de Simon de Chambre et donc petit-fils de Jacques, mort le 29 janvier 1318. Le texte est disposé d'une façon originale : l'inscription de Jacques est gravée sur les quatre bords de la pierre ; celle d'Henriet, elle aussi gravée sur quatre côtés, forme un bandeau intermédiaire ; l'inscription de Bertrand, au centre, est disposée en lignes, mais la fin du texte est gravée sur le bandeau du milieu. Sur la même ligne, on lit donc la fin de l'inscription d'Henriet ("l'an 1296") et, tête-bêche, la fin de celle de Bertrand ("17. Priez pour lui").

Les lettres gravées sont peintes en rouge. L'inscription était autrefois au portail de l'église paroissiale de Saint-Victor. La disposition tête-bêche du texte permet de supposer qu'à l'origine elle était conçue comme le couvercle d'un tombeau.

-

Gisant de Jacques de Sierck (†1456)

Gisant de Jacques de Sierck (†1456) Jacques de Sierck, archevêque de Trêves, était successeur désigné de son oncle l'évêque de Metz Conrad Bayer. Il meurt avant lui en 1356, après avoir élu sépulture près de sa cathédrale, dans l'égmise Notre-Dame de Trêves. De son tombeau, il reste le gisant, un chef d'oeuvre du célèbre sculpteur Nicolas de Leyde, qui réalisera plus tard le tombeau de l'empereur Frédéric III lui-même. Jacques de Sierck est représenté en évêque, mitre en tête, les mains jointes en prière, tenant sous son bras sa crosse épiscopale. Sa tête repose sur un coussin ; ses cheveux très bouclés appartiennent peut-être plus à la figure du clerc à la mode dans les années 1450 qu'au portrait du prince qui frisait alors la soixantaine. Mais si la figure n'est pas forcément ressemblante, elle frappe par la vigueur de ses traits : Nicolas de Leyde montre son art qui anime les drapés et rend vivant les figures de pierre.

Le tombeau est démonté au XVIIIe siècle, et le gisant réinstallé dans la cathédrale voisine ; finalement, il rejoint le musée en 1904.

-

Gisant de l'évêque Adhémar de Monteil (†1361)

Le gisant de l'évêque de Metz Adhémar de Monteil, mort en 1361, se situe dans la chapelle Saint-Sacrement de la cathédrale de Metz, avec celui de l'évêque Thierry de Boppard. La sculpture est taillée en pierre de Jaumont. Aujourd'hui lourdement abîmée avec la tête est manquante, elle a été recomposée à partir d'éléments découverts en 1899 dans une niche de la crypte où ils avaient été utilisés comme matériaux de remplissage. Il est possible que le gisant provienne en fait du monument funéraire d'Adhémar qui était érigé dans la chapelle des évêques. Louis Boudan en fait un relevé au cours du XVIIIe siècle, alors que la tête du gisant existait toujours. Le gisant représente les armoiries d'Adhémar : une crosse cantonnée de trois croix de Toulouse, lesquelles sont soutenues par un groupe de deux animaux héraldiques, placés aux pieds du personnage.

-

Gisant de Thierry Bayer de Boppard (†1384), évêque de Metz

Dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz se trouve aujourd'hui trois gisants datés du XIVe siècle, dont celui de Thierry Bayer de Boppard, évêque de Metz entre 1365 et 1384. L'évêque Thierry Bayer de Boppard est mort en 1384. Le gisant, localisé aujourd'hui dans la chapelle du Saint-Sacrement avec celui d'Adhémar de Monteil, est recomposé de deux fragments qui ont été mis au jour en 1899 lors du dégagement d'une niche de la crypte où ils avaient été utilisés comme matériaux de remplissage, avec d'autres monuments funéraires et sculptures. Les mains de la sculpture manquent aujourd'hui, tout comme une partie du lion sur lequel reposent les pieds du gisant.

Épitaphe de Jean Money (XVIe siècle?) Cette épitaphe rédigée en capitales romaines a été retrouvée dans l'ancienne église Sainte-Croix. Traduction : « Ci-git le seigneur Jean Money, homme de bien et généreux. Que Jésus lui pardonne et l'accueille en Sa gloire [?]. » Qui était ce Jean Money ? Les dernières lettres ont été lues comme la date de 1488 par Charles Lorrain et de 1498 par Otto Hoffmann et Pierre-Édouard Wagner, qui suppose que cet « homme de bien » était curé. Si l'on renonce à lire une date dans les dernières lettres peu lisibles, on peut identifier cet homme avec le célèbre sculpteur Jean Monet, mort en 1549. Mais son père et son fils portent le même prénom Jean. S'il s'agissait du père, la stèle aurait été refaite car l'écriture est postérieure au début du XVIe siècle.

Épitaphe de Jean Money (XVIe siècle?) Cette épitaphe rédigée en capitales romaines a été retrouvée dans l'ancienne église Sainte-Croix. Traduction : « Ci-git le seigneur Jean Money, homme de bien et généreux. Que Jésus lui pardonne et l'accueille en Sa gloire [?]. » Qui était ce Jean Money ? Les dernières lettres ont été lues comme la date de 1488 par Charles Lorrain et de 1498 par Otto Hoffmann et Pierre-Édouard Wagner, qui suppose que cet « homme de bien » était curé. Si l'on renonce à lire une date dans les dernières lettres peu lisibles, on peut identifier cet homme avec le célèbre sculpteur Jean Monet, mort en 1549. Mais son père et son fils portent le même prénom Jean. S'il s'agissait du père, la stèle aurait été refaite car l'écriture est postérieure au début du XVIe siècle. Épitaphe de Jean Roucel (†1521) La stèle funéraire de Jean Roucel se trouvait originellement au couvent des Célestins où il était inhumé. Le bord gauche manque. On y trouve sculpté en haut à gauche les armes de Jean Roucel, de vair à trois pals de gueules au chef d'or chargé de deux tourteaux de gueules, surmontées d'un cimier. Traduction : « Devant ce présent autel Saint-Nicolas, sous la tombe armoriée des armes des Roucel, gît le noble écuyer, seigneur Jean Roucel, qui fut en son vivant échevin du palais de Metz, fils de messire Werry Roucel, chevalier et de dame Anne de Barbey, lequel mourut le 4e jour du mois d'octobre 1521. Priez Dieu pour son âme ».

Épitaphe de Jean Roucel (†1521) La stèle funéraire de Jean Roucel se trouvait originellement au couvent des Célestins où il était inhumé. Le bord gauche manque. On y trouve sculpté en haut à gauche les armes de Jean Roucel, de vair à trois pals de gueules au chef d'or chargé de deux tourteaux de gueules, surmontées d'un cimier. Traduction : « Devant ce présent autel Saint-Nicolas, sous la tombe armoriée des armes des Roucel, gît le noble écuyer, seigneur Jean Roucel, qui fut en son vivant échevin du palais de Metz, fils de messire Werry Roucel, chevalier et de dame Anne de Barbey, lequel mourut le 4e jour du mois d'octobre 1521. Priez Dieu pour son âme ». Épitaphe de Jeanne Dominique (†1363) Jeanne Dominique meurt le 22 septembre 1363. Elle était fille de Gillet Dominique et avait épousé Perrin Latuaire, maître-échevin de Verdun, qui lui survit et est enterré en 1378 dans la cathédrale de Verdun. Jeanne est enterrée à Metz, dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription est conservée dans la galerie ouest du cloître. Traduction : « Ci git Jeanne fille de Gilet Dominique, femme de Perrin Latuaire citain de Verdun, qui mourut l'an de grâce Notre-Seigneur 1363 le lendemain de la Saint-Matthieu. Priez pour son âme. »

Épitaphe de Jeanne Dominique (†1363) Jeanne Dominique meurt le 22 septembre 1363. Elle était fille de Gillet Dominique et avait épousé Perrin Latuaire, maître-échevin de Verdun, qui lui survit et est enterré en 1378 dans la cathédrale de Verdun. Jeanne est enterrée à Metz, dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription est conservée dans la galerie ouest du cloître. Traduction : « Ci git Jeanne fille de Gilet Dominique, femme de Perrin Latuaire citain de Verdun, qui mourut l'an de grâce Notre-Seigneur 1363 le lendemain de la Saint-Matthieu. Priez pour son âme. » Épitaphe de Linon des Armoises (†1503) L'épitaphe de Linon des Armoises, avec une orante sculptée à gauche, est l'une des seules toujours présentes aujourd'hui aux Récollets : elle est encastrée dans l'un des murs de la galerie du cloître.

Épitaphe de Linon des Armoises (†1503) L'épitaphe de Linon des Armoises, avec une orante sculptée à gauche, est l'une des seules toujours présentes aujourd'hui aux Récollets : elle est encastrée dans l'un des murs de la galerie du cloître. Épitaphe de Mangette Ragait (†1526)

Épitaphe de Mangette Ragait (†1526)  Épitaphe de Marguerite de Châtel (†1421?) Cette épitaphe en très mauvais état pose bien des problèmes. On en ignore la provenance. La pierre est brisée en deux fragments et le texte difficilement lisible. La date est incomplète et l'année 1421 est une hypothèse. Traduction : « Ci-git dame Marguerite, soeur du seigneur Jean Châtel, qui mourut le 3 jour de la Sainte-[...] en l'an [...]21. Priez pour elle. » Les lettres mesurent 4,8 cm de haut et l'interligne est de 1,4 cm. Le champ épigraphique (où est gravée l'inscription) mesure 38 cm de haut et 82,5 cm de large.

Épitaphe de Marguerite de Châtel (†1421?) Cette épitaphe en très mauvais état pose bien des problèmes. On en ignore la provenance. La pierre est brisée en deux fragments et le texte difficilement lisible. La date est incomplète et l'année 1421 est une hypothèse. Traduction : « Ci-git dame Marguerite, soeur du seigneur Jean Châtel, qui mourut le 3 jour de la Sainte-[...] en l'an [...]21. Priez pour elle. » Les lettres mesurent 4,8 cm de haut et l'interligne est de 1,4 cm. Le champ épigraphique (où est gravée l'inscription) mesure 38 cm de haut et 82,5 cm de large. Épitaphe de Nicolle Louve (†1462) Nicolle Louve est un des principaux patriciens messins au milieu du XVe siècle. Son épitaphe était placée dans le collatéral nord de l'église du couvent des Célestins. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or

Épitaphe de Nicolle Louve (†1462) Nicolle Louve est un des principaux patriciens messins au milieu du XVe siècle. Son épitaphe était placée dans le collatéral nord de l'église du couvent des Célestins. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or Épitaphe de Poincette, femme de Jean Waisselin (†1321 ou 1381?) Cette épitaphe est rédigée en grandes lettres et les lignes sont séparées par des traits. La stèle est découverte en 1902, lors de la démolition de l'ouvrage fortifié dit « Retranchement de Guise ». Pierre Édouard Wagner édite un texte dont il manque aujourd'hui la dernière ligne, où la date était fragmentaire. Poincette n'est pas connue par ailleurs, mais les bans de tréfonds mentionnent en 1336 un Jean Waisselin, fils de Guerciriat Waisselin, d'Aiest, aman de Saint-Hilaire-le-Grand.

Épitaphe de Poincette, femme de Jean Waisselin (†1321 ou 1381?) Cette épitaphe est rédigée en grandes lettres et les lignes sont séparées par des traits. La stèle est découverte en 1902, lors de la démolition de l'ouvrage fortifié dit « Retranchement de Guise ». Pierre Édouard Wagner édite un texte dont il manque aujourd'hui la dernière ligne, où la date était fragmentaire. Poincette n'est pas connue par ailleurs, mais les bans de tréfonds mentionnent en 1336 un Jean Waisselin, fils de Guerciriat Waisselin, d'Aiest, aman de Saint-Hilaire-le-Grand. Épitaphe de Thierry Drouin (†148.) Thierry Drouin était sans doute un prêtre attaché au service du monastère féminin de Saint-Pierre-aux-Nonnains. La phrase fragmentaire « qui fit co[...] cest esglise », est comprise par Thiriot comme « qui fit construire cette église ». Thierry aurait alors été responsable des travaux de la fin du XVe siècle, lors desquels le plafond en bois est remplacée par des voûtes gothiques en pierre. Au XXe siècle, cette épitaphe était déjà fragmentaire : elle était alors encastrée dans le mur extérieur de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or, mais le nom de Thierry n'est plus lisible. Traduction : « Ci git le sire Thierry Drouin de [...] chanoine et prévôt de céans [Saint-Pierre-aux-Nonnains], qui fit co[...] cette église et mourut le 23 mars de l'an mille quatre cent quatre-vingt-et [...] Priez pour lui ».

Épitaphe de Thierry Drouin (†148.) Thierry Drouin était sans doute un prêtre attaché au service du monastère féminin de Saint-Pierre-aux-Nonnains. La phrase fragmentaire « qui fit co[...] cest esglise », est comprise par Thiriot comme « qui fit construire cette église ». Thierry aurait alors été responsable des travaux de la fin du XVe siècle, lors desquels le plafond en bois est remplacée par des voûtes gothiques en pierre. Au XXe siècle, cette épitaphe était déjà fragmentaire : elle était alors encastrée dans le mur extérieur de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or, mais le nom de Thierry n'est plus lisible. Traduction : « Ci git le sire Thierry Drouin de [...] chanoine et prévôt de céans [Saint-Pierre-aux-Nonnains], qui fit co[...] cette église et mourut le 23 mars de l'an mille quatre cent quatre-vingt-et [...] Priez pour lui ». Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418) La stèle funéraire de Thiriat Howesson dit de Landremont était disposée à côté d'une image de l'Annonciation qu'il avait donné à l'église Saint-Victor. Elle commémorait donc la mémoire et l'offrande faite par ce nouveau venu à Metz, devenu assez riche pour que ses descendants intègrent le paraige du Commun. L'épitaphe a été acquise en 1866 des héritiers d'Etienne Morlanne.

Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418) La stèle funéraire de Thiriat Howesson dit de Landremont était disposée à côté d'une image de l'Annonciation qu'il avait donné à l'église Saint-Victor. Elle commémorait donc la mémoire et l'offrande faite par ce nouveau venu à Metz, devenu assez riche pour que ses descendants intègrent le paraige du Commun. L'épitaphe a été acquise en 1866 des héritiers d'Etienne Morlanne. Épitaphe de Werry Roucel (†1491) et de sa famille Cette épitaphe collective est grande et épaisse. Autrefois dans l'église des Célestins, elle était placée à côté de la tombe de Nicole Roucel, fils de Werry mort prématurément, et rappelait le souvenir de Werry (mort en 1491) et de trois membres de sa famille morts avant lui : sa femme Catherine Baudoche et leur fille Catherine, ainsi que sa seconde épouse Anne de Barbay. La stèle est aujourd'hui brisée en trois morceaux mais le texte reste parfaitement lisible. Un dragon sert de bout-de-ligne à la fin du texte.

Épitaphe de Werry Roucel (†1491) et de sa famille Cette épitaphe collective est grande et épaisse. Autrefois dans l'église des Célestins, elle était placée à côté de la tombe de Nicole Roucel, fils de Werry mort prématurément, et rappelait le souvenir de Werry (mort en 1491) et de trois membres de sa famille morts avant lui : sa femme Catherine Baudoche et leur fille Catherine, ainsi que sa seconde épouse Anne de Barbay. La stèle est aujourd'hui brisée en trois morceaux mais le texte reste parfaitement lisible. Un dragon sert de bout-de-ligne à la fin du texte. Épitaphes de la famille de Chambre (XIVe siècle) Cette épitaphe associe trois générations de la famille des De Chambre : le grand-père, Jacques, échevin du Palais, mort le 28 avril 1268, son fils Henriet mort le 19 novembre 1296, et enfin Bertrand, échevin du Palais, qui est le fils de Simon de Chambre et donc petit-fils de Jacques, mort le 29 janvier 1318. Le texte est disposé d'une façon originale : l'inscription de Jacques est gravée sur les quatre bords de la pierre ; celle d'Henriet, elle aussi gravée sur quatre côtés, forme un bandeau intermédiaire ; l'inscription de Bertrand, au centre, est disposée en lignes, mais la fin du texte est gravée sur le bandeau du milieu. Sur la même ligne, on lit donc la fin de l'inscription d'Henriet ("l'an 1296") et, tête-bêche, la fin de celle de Bertrand ("17. Priez pour lui"). Les lettres gravées sont peintes en rouge. L'inscription était autrefois au portail de l'église paroissiale de Saint-Victor. La disposition tête-bêche du texte permet de supposer qu'à l'origine elle était conçue comme le couvercle d'un tombeau.

Épitaphes de la famille de Chambre (XIVe siècle) Cette épitaphe associe trois générations de la famille des De Chambre : le grand-père, Jacques, échevin du Palais, mort le 28 avril 1268, son fils Henriet mort le 19 novembre 1296, et enfin Bertrand, échevin du Palais, qui est le fils de Simon de Chambre et donc petit-fils de Jacques, mort le 29 janvier 1318. Le texte est disposé d'une façon originale : l'inscription de Jacques est gravée sur les quatre bords de la pierre ; celle d'Henriet, elle aussi gravée sur quatre côtés, forme un bandeau intermédiaire ; l'inscription de Bertrand, au centre, est disposée en lignes, mais la fin du texte est gravée sur le bandeau du milieu. Sur la même ligne, on lit donc la fin de l'inscription d'Henriet ("l'an 1296") et, tête-bêche, la fin de celle de Bertrand ("17. Priez pour lui"). Les lettres gravées sont peintes en rouge. L'inscription était autrefois au portail de l'église paroissiale de Saint-Victor. La disposition tête-bêche du texte permet de supposer qu'à l'origine elle était conçue comme le couvercle d'un tombeau. Gisant de Jacques de Sierck (†1456) Jacques de Sierck, archevêque de Trêves, était successeur désigné de son oncle l'évêque de Metz Conrad Bayer. Il meurt avant lui en 1356, après avoir élu sépulture près de sa cathédrale, dans l'égmise Notre-Dame de Trêves. De son tombeau, il reste le gisant, un chef d'oeuvre du célèbre sculpteur Nicolas de Leyde, qui réalisera plus tard le tombeau de l'empereur Frédéric III lui-même. Jacques de Sierck est représenté en évêque, mitre en tête, les mains jointes en prière, tenant sous son bras sa crosse épiscopale. Sa tête repose sur un coussin ; ses cheveux très bouclés appartiennent peut-être plus à la figure du clerc à la mode dans les années 1450 qu'au portrait du prince qui frisait alors la soixantaine. Mais si la figure n'est pas forcément ressemblante, elle frappe par la vigueur de ses traits : Nicolas de Leyde montre son art qui anime les drapés et rend vivant les figures de pierre. Le tombeau est démonté au XVIIIe siècle, et le gisant réinstallé dans la cathédrale voisine ; finalement, il rejoint le musée en 1904.

Gisant de Jacques de Sierck (†1456) Jacques de Sierck, archevêque de Trêves, était successeur désigné de son oncle l'évêque de Metz Conrad Bayer. Il meurt avant lui en 1356, après avoir élu sépulture près de sa cathédrale, dans l'égmise Notre-Dame de Trêves. De son tombeau, il reste le gisant, un chef d'oeuvre du célèbre sculpteur Nicolas de Leyde, qui réalisera plus tard le tombeau de l'empereur Frédéric III lui-même. Jacques de Sierck est représenté en évêque, mitre en tête, les mains jointes en prière, tenant sous son bras sa crosse épiscopale. Sa tête repose sur un coussin ; ses cheveux très bouclés appartiennent peut-être plus à la figure du clerc à la mode dans les années 1450 qu'au portrait du prince qui frisait alors la soixantaine. Mais si la figure n'est pas forcément ressemblante, elle frappe par la vigueur de ses traits : Nicolas de Leyde montre son art qui anime les drapés et rend vivant les figures de pierre. Le tombeau est démonté au XVIIIe siècle, et le gisant réinstallé dans la cathédrale voisine ; finalement, il rejoint le musée en 1904.