-

Baldaquin de la sépulture des Baudoche (XVe siècle)

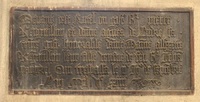

Baldaquin de la sépulture des Baudoche (XVe siècle) Ce baldaquin est le dernier vestige de la sépulture de Perrin Baudoche et de ses enfants Odeliette et Nicolle, dans le cloître des Frères prêcheurs, ou Dominicains. En 1552, la sépulture était fermée d'une grille de fer, près de la porte du réfectoire, et ornée de neuf statues.

Le baldaquin est la partie supérieure d'une sculpture funéraire : sous les arceaux de la corniche ornés de modillons et de fleurons, trois voûtes d'ogives formaient des niches ornées de trilobes. Elles pouvaient abriter les statues citées en 1552.

-

Chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi (XIVe siècle)

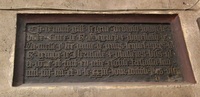

La chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi est fondée par Poincignon Dieu-Ami et par Alixette Mortel, sa femme, le 27 juillet 1365, comme en témoigne la plaque de fondation toujours en place dans l'église Saint-Maximin. Elle est connue pour être l'une des plus importante chapelle des paraiges. Depuis le mariage entre Renaud Le Gronnais et Perrette Dieu-Ami, dernière descendante des Dieu-Ami, ce sont les Gronnais et leurs descendants qui y sont inhumés.

Le 5 août 1778, la chapelle ne pouvait plus accueillir de nouvelles sépultures. Elles furent transférées à Coin-sur-Seille, un château qui appartenait à la famille Le Gronnais. Les monuments funéraires de cette chapelle, détruits durant la Révolution, nous sont connus principalement par les descriptions et dessins d'érudits des XVIIe et XVIIIe siècles : Paul Ferry, Dom Tabouillot et Dupré de Geneste.

-

Dalle funéraire de Catherine de Heu (†1571)

Dalle funéraire de Catherine de Heu (†1571) À l'église Saint-Georges d'Essey-lès-Nancy se trouve trois dalles funéraires apparentées aux Haussonville, jadis seigneurs de la ville d'Essey : celle de Jean de Haussonville (†1545) et de ses deux épouses, Madeleine d'Haraucourt (†1519) et de Catherine de Heu (†1571), toujours conservées de nos jours. Catherine est représentée mains jointes et l'épitaphe placée au pourtour de la dalle. Les blasons des Haussonville (coin supérieur gauche) et des Heu (coin supérieur droit) décorent la dalle.

Traduction : « Ci-gît honnorée dame Catherine de Heu, femme en secondes noces d'honnoré seigneur messire Jean de Haussonville, seigneur dudit lieu d'Essey, sénéchal de Lorraine, qui trépassa le VIIIe jour de février 1571. Priez pour elle ».

-

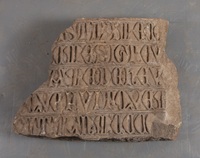

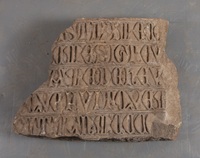

Écu sculpté de Catherine Le Gronnais (†1472)

Écu sculpté de Catherine Le Gronnais (†1472) Cet écu décorait la tombe de Catherine Le Gronnais dans l'église Saint-Martin. Il porte les armes des Baudoche, qui sont celles de Poince, mari de Catherine, et des Gronnais, qui sont celles de sa famille paternelle.

Les Baudoche portaient : "d'azur aux chevrons de gueules et d'argent de huit pièces, au chef d'azur, chargé de deux tours d'or", les Gronnais : "de gueules à six tours d'argent posées trois, deux et un." Au XIXe siècle, Lorrain reproduit l'écu avec ses couleurs, sans qu'on sache s'il s'agit d'une reconstitution ou de l'état originel de l'objet.

-

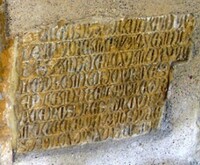

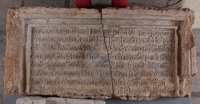

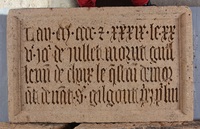

Épitaphe d'Agnel, veuve de Jacquemin de Saint-Mihiel (†1403)

Épitaphe d'Agnel, veuve de Jacquemin de Saint-Mihiel (†1403) Agnel veuve du heaumier Jacomin de Saint-Mihiel meurt le 1er septembre 1403. Elle est enterrée dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription, fragmentaire, est conservée dans la galerie ouest du cloître, tout comme celle de son mari.

Traduction : « Ci-git Agnel, jadis [jadis] femme de Jacquemin de Saint-Mihiel, qui mourut le 1er septembre 1403. Priez Dieu pour [...]. »

-

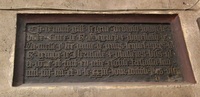

Épitaphe d'Alixette Remiat (†1548)

Épitaphe d'Alixette Remiat (†1548) Après sa mort, Alixette Remiat fait placer cette stèle à côté de celle de son époux Renaud Le Gronnais, décédé accidentellement en 1531. La stèle rappelle qu'un service funéraire doit être célébré quatre fois par an en faveur des deux conjoints, et renvoie à la stèle de Renaud pour les détails.

La stèle d'Alixette est décorée de quatre écus correspondant à ses quatre quartiers de noblesse : en haut, les écus de ses grands-parents paternels : Remiat à gauche et Renguillon à droite, et ceux de ses grands-parents maternels : à gauche, Apremont aux merlettes, et à droite, Choiseul. Les écus ont été repeints, le dernier au moins fautivement : les armes de la famille champenoise de Choiseul portent D'azur, à la croix d'or, cantonnée de vingt billettes du même (croix et rectangles jaune sur fond bleu).

-

Épitaphe d'Alixette Renguillon (†1514)

Épitaphe d'Alixette Renguillon (†1514) Après sa mort en 1514, Alixette Renguillon est enterrée dans la chapelle des Le Gronnais, dans le collatéral nord de l'église Saint-Martin-en-Curtis, auprès de ses parents. Son mari Jean Papperel, mort en 1502, est lui enterré à Saint-Livier.

Traduction : « Devant cet autel où gisent seigneur Pierre Renguillon et dame Agnès de Ludres sa femme, gît honorable dame madame Alixette Renguillon leur fille, veuve de feu seigneur Jean Papperel, qui trépassa le 2 septembre 1514. »

-

Épitaphe d'Aubert de la Court (†1348)

Aubert de La Court meurt le 23 juin 1348 et est enterré dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Il avait été religieux à l'abbaye cistercienne de Villers-Bettnach puis avait renoncé à ses voeux pour rentrer dans le siècle. Son inscription est conservée dans la galerie est du cloître, à la porte de la salle capitulaire.

Traduction : « Ci git Aubert de la Court qui mourut la veille de la Saint Jean l'an 1348 ».

-

Épitaphe de Béatrice Laiey (†1473)

Traduction : « Ci-gît Béatrice fille de Mangin Laiey de Saint-Julien, échevin de cette église, et femme de Jennat d'Hannonville l'aman, qui mourut le 19 octobre 1473. C'est le dit Mangin qui l'a fait faire. Priez Dieu pour elle. »

-

Épitaphe de Catherine de Créhange (†1544)

Dans la chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi située dans l'église Saint-Maximin se trouvait l'épitaphe de Catherine de Créhange, épouse de Claude Le Gronnais, morte le 6 novembre 1544. Aujourd'hui détruite, cette épitaphe nous est connue par le relevé des bénédictins de la collection Barbé de juin 1778. Il s'agirait probablement d'une plaque de marbre ou de cuivre qui était encadré par quatre armoiries. Dans le coin supérieur gauche, se trouvait l'écu d'alliance Gronnais-Créhange; dans le coin supérieur droit, celui de Raville-Septfontaines ; dans le coin inférieur gauche celui de Puttelange; dans le coin inférieur droit celui d'Autel.

Traduction de l'épitaphe : « Ci-git noble et généreuse dame, dame Catherine de Créhange, en son vivant femme et conjointe de noble seigneur Claude Le Gronnais, seigneur de Talange, laquelle décéda le 6e jour de novembre l'an après la nativité de notre seigneur 1544. Priez Dieu pour elle. »

-

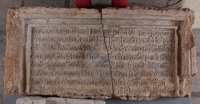

Épitaphe de Colette Jaiquemat (†1483) et de sa fille Perrette Travalt (†1492)

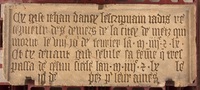

Épitaphe de Colette Jaiquemat (†1483) et de sa fille Perrette Travalt (†1492) Cette épitaphe collective est incomplète : elle signale les tombes de Colette, femme de Jean Travalt, décédée le 23 août 1483, et de leur fille Perette, décédée le 28 avril 1492, mais le texte en présentait une ou plusieurs autres. Les chroniqueurs Jean Aubrion et Jacomin Husson donne plutôt comme date de décès le 23 août 1482.

Traduction : « Sous cette deuxième tombe gît Colette, fille de feu Jean Jaiquemat le marchand, qui fut femme de Jean Travalt aman de Saint-Gengoulf. Elle quitta ce monde la veille de la Saint-Barthélémy 1483. Et depuis, sous cette seconde tombe, a été ensevelie Perrette, fille de Jean Travalt et de Colette sa femme, laquelle Perette fut la femme de Poincignon de la Haie l'aman, et quitta ce monde la veille de Quasimodo en avril 1492. Et dessous [...] près et touchant la tombe de Colette [...] »

L'inscription a été trouvé dans le retranchement de Guise, construit en détruisant notamment le couvent des frères Baude. Comme Jean Travalt, époux de Collette, a été enseveli au couvent des Frères Baude, il est plausible que l'épitaphe en provienne.

-

Épitaphe de Collette Lohier (†14..)

Épitaphe de Collette Lohier (†14..) L'épitaphe est fragmentaire, mais permet d'identifier Collette Lohier, veuve depuis 1380 de Guillaume de Heu. Traduction : « Ci-git dame Co[llette, jadis fem]me du seigneur Guillaume de Heu, décédé. Elle mourut en l'an 14.. ».

La stèle a été trouvée au coin de la place Saint-Jacques et de la rue Ladoucette. Peut-être provient-elle d'une des deux églises toutes proches, Saint-Jacques ou Saint-Sauveur. Mais on ignore le lieu de sépulture de Collette.

-

Épitaphe de Collignon Cassamus (†1396)

Le musicien Colignon Cassamus est enterré dans la cathédrale en 1396. Son monument funéraire se trouvait dans la chapelle consacrée à Notre-Dame-de-Consolation. Il représentait un personnage à genoux avec la tête couverte d'une toque et avec un manteau traînant, des brayettes avec nœuds de rubans et des souliers lacés. C'est devant cette statue que se trouvait son épitaphe. Il avait acquis son droit de sépulture du chapitre dès 1392.

Son épitaphe raconte sa vie aventureuse auprès des princes :

« CI GIST COLIGNON CASSAMUS QUI FUT MENESTREIS A LEMPEREIRE CHAIRLE DE BEHAIGNE ET AS BONS ROIS DESPENGNE DON ALLEFONSE ROIS DE CASTEL LE CELI QUI GUAINGNAIT LAI GRANT BATAILLE DE TARIFFE ET QUE QUAINGNAIT ARGES ILLE, LEQUELZ COLIGNON FUT NEY DE MES ET MORUT p. M.CCC. IIIIXX. ET XVI LE JOR DE FESTE NOTRE DAME EN SEPTEMBRE. PRIEZ POR LY"

Traduction en français moderne : « Ci-gît Collignon Cassamus qui fut ménétrier de l’Empereur Charles IV de Bohème et des bons rois d’Espagne, dont Alphonse, roi de Castille, celui qui gagna la grande bataille de Tariffa et qui gagna à Algésiras, lequel Collignon fut de Metz et mourut en 1396 le jour de fête notre dame en septembre. Priez pour lui ».

-

Épitaphe de Didier Pierresson (†1549)

Épitaphe de Didier Pierresson (†1549) Le chanoine Didier Pierresson meurt le 9 octobre 1549. Son épitaphe était placée entre le portail et le choeur de Notre-Dame-la-Ronde. La stèle, datée de 1550, comportait une inscription latine entourée d'une frise Renaissance faite de feuillages et de têtes d'animaux et d'angelots. L'inscription était connue par des relevés édités par Émile Bégin ; des fragments retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Metz en 1911 ont confirmé le texte.

-

Épitaphe de Drouin Louis (†1485)

Épitaphe de Drouin Louis (†1485) Drouin Louis était curé de la paroisse Saint-Bénigne, située hors les murs de Metz, près de Saint-Arnoul. Il desservait également un autel de la riche paroisse de Saint-Martin comme chapelain, et c'est là qu'il a choisi d'être enterré après son décès le 23 octobre 1483. Son épitaphe rappelle ses mérites, dont un pèlerinage à Jérusalem. Elle est fixée au mur du transept nord.

Traduction : "Ci devant git le seigneur Drouin Louis le prêtre, curé de Saint-Bénigne et chapelain de la messe de Notre-Dame dans cette église. Après le saint voyage de Jérusalem et avoir fait et donné plusieurs biens à cette église, il trépassa en 1485 le 23 octobre. Priez Dieu pour lui".

-

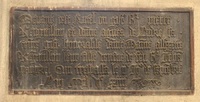

Épitaphe de Françoise Le Gronnais (†1504)

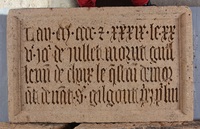

Dans la chapelle Saint-Éloi et Saint-Georges en l'église paroissiale Saint-Maximin se trouve l'épitaphe de Françoise Le Gronnais, morte le 4 octobre 1504, deuxième épouse de François Le Gronnais. L'épitaphe moulurée est encadrée à gauche par celle de Perrette Louve, la première épouse de François, et à droite par celle de Jean Le Gronnais, fils du premier lit de son père. Françoise est décédé des suites de son accouchement (gésine d'enfant), le 1er octobre 1504 ; son enfant meurt aussi 3 jours plus tard. Il est inhumé avec le corps de sa mère. L'inscription est marquée B sur le relevé des Monuments Historiques. À l'origine, les lettres saillantes et sculptées étaient dorées sur fond bleu dans le mur qui faisait face à l'autel.

Traduction de l'épitaphe : « Ci-bas, sous la prochaine tombe armoriée, est inhumé le corps de dame Françoise Le Gronnais, femme de messire François Le Gronnais chevalier et fille de feu messire Michel Le Gronnais chevalier et de dame Jacomette Bataille, et trépassa étant en gésine d'enfant le premier jour d'octobre M Vc IIII. Priez pour elle. Et sous cette tombe est inhumé l'enfant dont elle accoucha le XXVIIIe jour de septembre l'an dessus dit et trépassa le IIIIe jour d'octobre et fut appelé Jenet.

-

Épitaphe de Guillemin de Xures (†1439)

Épitaphe de Guillemin de Xures (†1439) Guillemin « de Chur » meurt dans l'été 1439, au cours de l'épidémie de peste. Son nom d'origine vient sans doute de Xures, village de l'évêché de Metz : le X se prononçait « CH » dans la Lorraine médiévale. La mort de cet ami de la communauté des Célestins est également mentionnée par la chronique du couvent, à côté de celles de nombreuses autres personnes décédées dans la même épidémie et enterrées aux Célestins, dont le prieur du couvent, Nicole de Luttange.

Traduction : « En 1429, le 25 juillet, mourut Guillemin de Xures, le quêteur, qui habitait devant Saint-Gengoulf. Priez pour lui ».

Chronique des Célestins p. 153 (français modernisé) : « De même, le jour des saints Jacques et Christophe, mourait Guillemin le quêteur, qui avait toujours été l'ami de notre communauté, son serviteur et son bienfaiteur. Il a été enseveli dans notre cloître, au-dessus de la sépulture de Jennon Bauche le marchand, à côté de l'Annonciation de Notre-Dame en pierre, le lendemain, à cinq heures de l'après-midi ».

-

Épitaphe de Hermann de Münster (†1392)

Le verrier Hermann de Munster, mort en 1392, a bénéficié d'une sépulture dans la cathédrale. Son épitaphe est une des rares qui ait subsisté dans le bâtiment.

« CI DEVANT GIST MAISTRE HARMAN LI VALRIER DE MUNSTERE AN WAILTEFALLE ET FIST LE GRANT OZ DE CEANS QUI MOURUT LE JOR DE LA NOSTRE DAME EN MARS M.CCC.IIIIXX ET XII ».

Traduction en français moderne : « Ci-devant git Maître Hermann le verrier de Münster en Westphalie, et fit la grande rose de céans, qui mourut le jour de Notre-Dame en mars 1392 ».

-

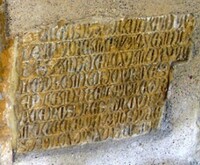

Épitaphe de Jacomette Burchon (†1351) et de sa mère Poince Le Gronnais (†1340)

L'inscription, autrefois dans le cloître des Récollets, est fragmentaire. Jacomette Burchon meurt jeune le 28 janvier 1351 et est enterrée aux côtés de sa mère, femme d'Ingrand Burchon, dont le nom est incomplet («...inse »), et qui était décédée le 15 juillet 1340. Il s'agit de Poince, fille de Collard Le Gronnais et d'une certaine Idette.

Traduction : « Ci-git [Po]ince femme du seigneur Ingrand Burchon, maître-échevin et échevin du palais, qui mourut le jour de la Division des Apôtres 1340, et Jacomette sa fille qui mourut le jeudi avant la Chandeleur 1351. Priez pour elles ».

-

Épitaphe de Jacomin de Bouxières (†1499)

Épitaphe de Jacomin de Bouxières (†1499) Jacomin de Bouxières est enterré dans le collatéral nord de l’église paroissiale Saint-Gengoulf. L'église, toute comme son épitaphe, est détruite, mais la stèle est connue par les relevés du XVIIIe siècle.

-

Épitaphe de Jacomin de Saint-Mihiel (†1401?)

Épitaphe de Jacomin de Saint-Mihiel (†1401?) Jacomin de Saint-Mihiel meurt le 20 mai, sans doute en 1401 (l'inscription est peu lisible). Il était heaumier, c'est-à-dire fabricant de casques, et avait notamment fourni le duc Robert de Bar. La stèle présente fièrement deux échantillons de son art : à gauche un bassinet à bec de passereau (avec une protection de visage en forme de bec) et à droite un heaume dit crapaud, casque utilisé pour les joutes dont la fente empêche la lance d'atteindre les yeux.

Jacquemin est enterré à Metz, dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription est conservée dans la galerie ouest du cloître, tout comme celle de sa veuve, Agnel.

Traduction : « Ici a élu sépulture Jacquemin de Saint-Mihiel, heaumier, qui mourut le 20 mai [1401. Priez pour lui]. »

-

Épitaphe de Jacquemin le Roussel (†1366)

Épitaphe de Jacquemin le Roussel (†1366) Jacomin le Roussel était un tanneur ; il fonde un autel dans la paroisse Saint-Etienne en 1354 et meurt en mai 1366. Son épitaphe est fragmentaire et dispersée en plusieurs fragments dont certains ont disparu. Elle mentionne sa fille Alison, femme du marchand Matthieu ou Maheu Gourdat. Comme Alison et sa fille Jacomette Gourdat fondent elles aussi chacune un autel en 1393 et 1394 dans la même église, cette stèle est peut-être autant une mémoire des fondations de la famille qu'une épitaphe de leur père et grand-père. En 1872, Auguste Prost a fait un relevé et un estampage de l'inscription au moment de la démolition de l'église. Il lit le nom de la fille de Jacomin "Parons".

Traduction : « ... Jacquemin le Roussel... [Ali]son sa fille femme de de Matthieu Gourdat... jour du mois de mai 1366. Priez pour lui ».

-

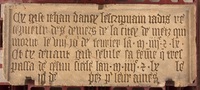

Epitaphe de Jean d'Ancy (†1461)

Epitaphe de Jean d'Ancy (†1461) Cette stèle funéraire a été placée au-dessus de la tombe de Jean d'Ancy et de sa femme Sebille, décédés la même année 1460-1461. Jean d'Ancy était en charge de l'écrit public (« écrivain ») et avait occupé la charge de receveur des deniers de la ville, chargé notamment de recueillir l'impôt destiné à payer l'énorme indemnité de guerre imposée à Metz par Charles VIII et René d'Anjou en 1445.

-

Épitaphe de Jean de Raigecourt dit Xappel (†1348)

Épitaphe de Jean de Raigecourt dit Xappel (†1348) Selon Émile Bégin, l'épitaphe du chanoine Jean de Raigecourt était placée dans la nef nord, sous la corniche près de la sacristie. L'inscription était connue par des relevés ; deux fragments ont été retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Metz en 1911 ont confirmé le texte. Les fragments ont été déposés au musée diocésain.

-

Épitaphe de Jean Le Gronnais (†1502)

Dans la chapelle Saint-Éloi et Saint-Georges en l'église paroissiale Saint-Maximin se trouve l'épitaphe de Jean Le Gronnais, mort le 15 novembre 1502, fils de François Le Gronnais avec sa première femme, Perrette Louve. L'épitaphe moulurée est à droite de celles de Perrette Louve, sa mère, et de Françoise Le Gronnais, deuxième épouse de son père. Elle est marquée C sur le relevé des Monuments historiques. À l'origine, les lettres saillantes et sculptées étaient dorées sur fond bleu dans le mur qui faisait face à l'autel.

Traduction de l'épitaphe : « Ici devant, dessous la tombe qui est plombée dessus, git Jean Le Gronnais, échevin du palais de Metz, fils de François Le Gronnais chevalier et de dame Perrette Louve, femme dudit seigneur François, lequel dit Jean trépassa de ce siècle le mardi 15e jour du mois de novembre l'an mil Vc et deux pour lequel vous prierez Dieu pour son âme. »

Baldaquin de la sépulture des Baudoche (XVe siècle) Ce baldaquin est le dernier vestige de la sépulture de Perrin Baudoche et de ses enfants Odeliette et Nicolle, dans le cloître des Frères prêcheurs, ou Dominicains. En 1552, la sépulture était fermée d'une grille de fer, près de la porte du réfectoire, et ornée de neuf statues. Le baldaquin est la partie supérieure d'une sculpture funéraire : sous les arceaux de la corniche ornés de modillons et de fleurons, trois voûtes d'ogives formaient des niches ornées de trilobes. Elles pouvaient abriter les statues citées en 1552.

Baldaquin de la sépulture des Baudoche (XVe siècle) Ce baldaquin est le dernier vestige de la sépulture de Perrin Baudoche et de ses enfants Odeliette et Nicolle, dans le cloître des Frères prêcheurs, ou Dominicains. En 1552, la sépulture était fermée d'une grille de fer, près de la porte du réfectoire, et ornée de neuf statues. Le baldaquin est la partie supérieure d'une sculpture funéraire : sous les arceaux de la corniche ornés de modillons et de fleurons, trois voûtes d'ogives formaient des niches ornées de trilobes. Elles pouvaient abriter les statues citées en 1552. Dalle funéraire de Catherine de Heu (†1571) À l'église Saint-Georges d'Essey-lès-Nancy se trouve trois dalles funéraires apparentées aux Haussonville, jadis seigneurs de la ville d'Essey : celle de Jean de Haussonville (†1545) et de ses deux épouses, Madeleine d'Haraucourt (†1519) et de Catherine de Heu (†1571), toujours conservées de nos jours. Catherine est représentée mains jointes et l'épitaphe placée au pourtour de la dalle. Les blasons des Haussonville (coin supérieur gauche) et des Heu (coin supérieur droit) décorent la dalle. Traduction : « Ci-gît honnorée dame Catherine de Heu, femme en secondes noces d'honnoré seigneur messire Jean de Haussonville, seigneur dudit lieu d'Essey, sénéchal de Lorraine, qui trépassa le VIIIe jour de février 1571. Priez pour elle ».

Dalle funéraire de Catherine de Heu (†1571) À l'église Saint-Georges d'Essey-lès-Nancy se trouve trois dalles funéraires apparentées aux Haussonville, jadis seigneurs de la ville d'Essey : celle de Jean de Haussonville (†1545) et de ses deux épouses, Madeleine d'Haraucourt (†1519) et de Catherine de Heu (†1571), toujours conservées de nos jours. Catherine est représentée mains jointes et l'épitaphe placée au pourtour de la dalle. Les blasons des Haussonville (coin supérieur gauche) et des Heu (coin supérieur droit) décorent la dalle. Traduction : « Ci-gît honnorée dame Catherine de Heu, femme en secondes noces d'honnoré seigneur messire Jean de Haussonville, seigneur dudit lieu d'Essey, sénéchal de Lorraine, qui trépassa le VIIIe jour de février 1571. Priez pour elle ». Écu sculpté de Catherine Le Gronnais (†1472) Cet écu décorait la tombe de Catherine Le Gronnais dans l'église Saint-Martin. Il porte les armes des Baudoche, qui sont celles de Poince, mari de Catherine, et des Gronnais, qui sont celles de sa famille paternelle. Les Baudoche portaient : "d'azur aux chevrons de gueules et d'argent de huit pièces, au chef d'azur, chargé de deux tours d'or", les Gronnais : "de gueules à six tours d'argent posées trois, deux et un." Au XIXe siècle, Lorrain reproduit l'écu avec ses couleurs, sans qu'on sache s'il s'agit d'une reconstitution ou de l'état originel de l'objet.

Écu sculpté de Catherine Le Gronnais (†1472) Cet écu décorait la tombe de Catherine Le Gronnais dans l'église Saint-Martin. Il porte les armes des Baudoche, qui sont celles de Poince, mari de Catherine, et des Gronnais, qui sont celles de sa famille paternelle. Les Baudoche portaient : "d'azur aux chevrons de gueules et d'argent de huit pièces, au chef d'azur, chargé de deux tours d'or", les Gronnais : "de gueules à six tours d'argent posées trois, deux et un." Au XIXe siècle, Lorrain reproduit l'écu avec ses couleurs, sans qu'on sache s'il s'agit d'une reconstitution ou de l'état originel de l'objet. Épitaphe d'Agnel, veuve de Jacquemin de Saint-Mihiel (†1403) Agnel veuve du heaumier Jacomin de Saint-Mihiel meurt le 1er septembre 1403. Elle est enterrée dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription, fragmentaire, est conservée dans la galerie ouest du cloître, tout comme celle de son mari. Traduction : « Ci-git Agnel, jadis [jadis] femme de Jacquemin de Saint-Mihiel, qui mourut le 1er septembre 1403. Priez Dieu pour [...]. »

Épitaphe d'Agnel, veuve de Jacquemin de Saint-Mihiel (†1403) Agnel veuve du heaumier Jacomin de Saint-Mihiel meurt le 1er septembre 1403. Elle est enterrée dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription, fragmentaire, est conservée dans la galerie ouest du cloître, tout comme celle de son mari. Traduction : « Ci-git Agnel, jadis [jadis] femme de Jacquemin de Saint-Mihiel, qui mourut le 1er septembre 1403. Priez Dieu pour [...]. » Épitaphe d'Alixette Remiat (†1548) Après sa mort, Alixette Remiat fait placer cette stèle à côté de celle de son époux Renaud Le Gronnais, décédé accidentellement en 1531. La stèle rappelle qu'un service funéraire doit être célébré quatre fois par an en faveur des deux conjoints, et renvoie à la stèle de Renaud pour les détails. La stèle d'Alixette est décorée de quatre écus correspondant à ses quatre quartiers de noblesse : en haut, les écus de ses grands-parents paternels : Remiat à gauche et Renguillon à droite, et ceux de ses grands-parents maternels : à gauche, Apremont aux merlettes, et à droite, Choiseul. Les écus ont été repeints, le dernier au moins fautivement : les armes de la famille champenoise de Choiseul portent D'azur, à la croix d'or, cantonnée de vingt billettes du même (croix et rectangles jaune sur fond bleu).

Épitaphe d'Alixette Remiat (†1548) Après sa mort, Alixette Remiat fait placer cette stèle à côté de celle de son époux Renaud Le Gronnais, décédé accidentellement en 1531. La stèle rappelle qu'un service funéraire doit être célébré quatre fois par an en faveur des deux conjoints, et renvoie à la stèle de Renaud pour les détails. La stèle d'Alixette est décorée de quatre écus correspondant à ses quatre quartiers de noblesse : en haut, les écus de ses grands-parents paternels : Remiat à gauche et Renguillon à droite, et ceux de ses grands-parents maternels : à gauche, Apremont aux merlettes, et à droite, Choiseul. Les écus ont été repeints, le dernier au moins fautivement : les armes de la famille champenoise de Choiseul portent D'azur, à la croix d'or, cantonnée de vingt billettes du même (croix et rectangles jaune sur fond bleu). Épitaphe d'Alixette Renguillon (†1514) Après sa mort en 1514, Alixette Renguillon est enterrée dans la chapelle des Le Gronnais, dans le collatéral nord de l'église Saint-Martin-en-Curtis, auprès de ses parents. Son mari Jean Papperel, mort en 1502, est lui enterré à Saint-Livier. Traduction : « Devant cet autel où gisent seigneur Pierre Renguillon et dame Agnès de Ludres sa femme, gît honorable dame madame Alixette Renguillon leur fille, veuve de feu seigneur Jean Papperel, qui trépassa le 2 septembre 1514. »

Épitaphe d'Alixette Renguillon (†1514) Après sa mort en 1514, Alixette Renguillon est enterrée dans la chapelle des Le Gronnais, dans le collatéral nord de l'église Saint-Martin-en-Curtis, auprès de ses parents. Son mari Jean Papperel, mort en 1502, est lui enterré à Saint-Livier. Traduction : « Devant cet autel où gisent seigneur Pierre Renguillon et dame Agnès de Ludres sa femme, gît honorable dame madame Alixette Renguillon leur fille, veuve de feu seigneur Jean Papperel, qui trépassa le 2 septembre 1514. » Épitaphe de Colette Jaiquemat (†1483) et de sa fille Perrette Travalt (†1492) Cette épitaphe collective est incomplète : elle signale les tombes de Colette, femme de Jean Travalt, décédée le 23 août 1483, et de leur fille Perette, décédée le 28 avril 1492, mais le texte en présentait une ou plusieurs autres. Les chroniqueurs Jean Aubrion et Jacomin Husson donne plutôt comme date de décès le 23 août 1482. Traduction : « Sous cette deuxième tombe gît Colette, fille de feu Jean Jaiquemat le marchand, qui fut femme de Jean Travalt aman de Saint-Gengoulf. Elle quitta ce monde la veille de la Saint-Barthélémy 1483. Et depuis, sous cette seconde tombe, a été ensevelie Perrette, fille de Jean Travalt et de Colette sa femme, laquelle Perette fut la femme de Poincignon de la Haie l'aman, et quitta ce monde la veille de Quasimodo en avril 1492. Et dessous [...] près et touchant la tombe de Colette [...] » L'inscription a été trouvé dans le retranchement de Guise, construit en détruisant notamment le couvent des frères Baude. Comme Jean Travalt, époux de Collette, a été enseveli au couvent des Frères Baude, il est plausible que l'épitaphe en provienne.

Épitaphe de Colette Jaiquemat (†1483) et de sa fille Perrette Travalt (†1492) Cette épitaphe collective est incomplète : elle signale les tombes de Colette, femme de Jean Travalt, décédée le 23 août 1483, et de leur fille Perette, décédée le 28 avril 1492, mais le texte en présentait une ou plusieurs autres. Les chroniqueurs Jean Aubrion et Jacomin Husson donne plutôt comme date de décès le 23 août 1482. Traduction : « Sous cette deuxième tombe gît Colette, fille de feu Jean Jaiquemat le marchand, qui fut femme de Jean Travalt aman de Saint-Gengoulf. Elle quitta ce monde la veille de la Saint-Barthélémy 1483. Et depuis, sous cette seconde tombe, a été ensevelie Perrette, fille de Jean Travalt et de Colette sa femme, laquelle Perette fut la femme de Poincignon de la Haie l'aman, et quitta ce monde la veille de Quasimodo en avril 1492. Et dessous [...] près et touchant la tombe de Colette [...] » L'inscription a été trouvé dans le retranchement de Guise, construit en détruisant notamment le couvent des frères Baude. Comme Jean Travalt, époux de Collette, a été enseveli au couvent des Frères Baude, il est plausible que l'épitaphe en provienne. Épitaphe de Collette Lohier (†14..) L'épitaphe est fragmentaire, mais permet d'identifier Collette Lohier, veuve depuis 1380 de Guillaume de Heu. Traduction : « Ci-git dame Co[llette, jadis fem]me du seigneur Guillaume de Heu, décédé. Elle mourut en l'an 14.. ». La stèle a été trouvée au coin de la place Saint-Jacques et de la rue Ladoucette. Peut-être provient-elle d'une des deux églises toutes proches, Saint-Jacques ou Saint-Sauveur. Mais on ignore le lieu de sépulture de Collette.

Épitaphe de Collette Lohier (†14..) L'épitaphe est fragmentaire, mais permet d'identifier Collette Lohier, veuve depuis 1380 de Guillaume de Heu. Traduction : « Ci-git dame Co[llette, jadis fem]me du seigneur Guillaume de Heu, décédé. Elle mourut en l'an 14.. ». La stèle a été trouvée au coin de la place Saint-Jacques et de la rue Ladoucette. Peut-être provient-elle d'une des deux églises toutes proches, Saint-Jacques ou Saint-Sauveur. Mais on ignore le lieu de sépulture de Collette. Épitaphe de Didier Pierresson (†1549) Le chanoine Didier Pierresson meurt le 9 octobre 1549. Son épitaphe était placée entre le portail et le choeur de Notre-Dame-la-Ronde. La stèle, datée de 1550, comportait une inscription latine entourée d'une frise Renaissance faite de feuillages et de têtes d'animaux et d'angelots. L'inscription était connue par des relevés édités par Émile Bégin ; des fragments retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Metz en 1911 ont confirmé le texte.

Épitaphe de Didier Pierresson (†1549) Le chanoine Didier Pierresson meurt le 9 octobre 1549. Son épitaphe était placée entre le portail et le choeur de Notre-Dame-la-Ronde. La stèle, datée de 1550, comportait une inscription latine entourée d'une frise Renaissance faite de feuillages et de têtes d'animaux et d'angelots. L'inscription était connue par des relevés édités par Émile Bégin ; des fragments retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Metz en 1911 ont confirmé le texte. Épitaphe de Drouin Louis (†1485) Drouin Louis était curé de la paroisse Saint-Bénigne, située hors les murs de Metz, près de Saint-Arnoul. Il desservait également un autel de la riche paroisse de Saint-Martin comme chapelain, et c'est là qu'il a choisi d'être enterré après son décès le 23 octobre 1483. Son épitaphe rappelle ses mérites, dont un pèlerinage à Jérusalem. Elle est fixée au mur du transept nord. Traduction : "Ci devant git le seigneur Drouin Louis le prêtre, curé de Saint-Bénigne et chapelain de la messe de Notre-Dame dans cette église. Après le saint voyage de Jérusalem et avoir fait et donné plusieurs biens à cette église, il trépassa en 1485 le 23 octobre. Priez Dieu pour lui".

Épitaphe de Drouin Louis (†1485) Drouin Louis était curé de la paroisse Saint-Bénigne, située hors les murs de Metz, près de Saint-Arnoul. Il desservait également un autel de la riche paroisse de Saint-Martin comme chapelain, et c'est là qu'il a choisi d'être enterré après son décès le 23 octobre 1483. Son épitaphe rappelle ses mérites, dont un pèlerinage à Jérusalem. Elle est fixée au mur du transept nord. Traduction : "Ci devant git le seigneur Drouin Louis le prêtre, curé de Saint-Bénigne et chapelain de la messe de Notre-Dame dans cette église. Après le saint voyage de Jérusalem et avoir fait et donné plusieurs biens à cette église, il trépassa en 1485 le 23 octobre. Priez Dieu pour lui". Épitaphe de Guillemin de Xures (†1439) Guillemin « de Chur » meurt dans l'été 1439, au cours de l'épidémie de peste. Son nom d'origine vient sans doute de Xures, village de l'évêché de Metz : le X se prononçait « CH » dans la Lorraine médiévale. La mort de cet ami de la communauté des Célestins est également mentionnée par la chronique du couvent, à côté de celles de nombreuses autres personnes décédées dans la même épidémie et enterrées aux Célestins, dont le prieur du couvent, Nicole de Luttange. Traduction : « En 1429, le 25 juillet, mourut Guillemin de Xures, le quêteur, qui habitait devant Saint-Gengoulf. Priez pour lui ». Chronique des Célestins p. 153 (français modernisé) : « De même, le jour des saints Jacques et Christophe, mourait Guillemin le quêteur, qui avait toujours été l'ami de notre communauté, son serviteur et son bienfaiteur. Il a été enseveli dans notre cloître, au-dessus de la sépulture de Jennon Bauche le marchand, à côté de l'Annonciation de Notre-Dame en pierre, le lendemain, à cinq heures de l'après-midi ».

Épitaphe de Guillemin de Xures (†1439) Guillemin « de Chur » meurt dans l'été 1439, au cours de l'épidémie de peste. Son nom d'origine vient sans doute de Xures, village de l'évêché de Metz : le X se prononçait « CH » dans la Lorraine médiévale. La mort de cet ami de la communauté des Célestins est également mentionnée par la chronique du couvent, à côté de celles de nombreuses autres personnes décédées dans la même épidémie et enterrées aux Célestins, dont le prieur du couvent, Nicole de Luttange. Traduction : « En 1429, le 25 juillet, mourut Guillemin de Xures, le quêteur, qui habitait devant Saint-Gengoulf. Priez pour lui ». Chronique des Célestins p. 153 (français modernisé) : « De même, le jour des saints Jacques et Christophe, mourait Guillemin le quêteur, qui avait toujours été l'ami de notre communauté, son serviteur et son bienfaiteur. Il a été enseveli dans notre cloître, au-dessus de la sépulture de Jennon Bauche le marchand, à côté de l'Annonciation de Notre-Dame en pierre, le lendemain, à cinq heures de l'après-midi ». Épitaphe de Jacomin de Bouxières (†1499) Jacomin de Bouxières est enterré dans le collatéral nord de l’église paroissiale Saint-Gengoulf. L'église, toute comme son épitaphe, est détruite, mais la stèle est connue par les relevés du XVIIIe siècle.

Épitaphe de Jacomin de Bouxières (†1499) Jacomin de Bouxières est enterré dans le collatéral nord de l’église paroissiale Saint-Gengoulf. L'église, toute comme son épitaphe, est détruite, mais la stèle est connue par les relevés du XVIIIe siècle. Épitaphe de Jacomin de Saint-Mihiel (†1401?) Jacomin de Saint-Mihiel meurt le 20 mai, sans doute en 1401 (l'inscription est peu lisible). Il était heaumier, c'est-à-dire fabricant de casques, et avait notamment fourni le duc Robert de Bar. La stèle présente fièrement deux échantillons de son art : à gauche un bassinet à bec de passereau (avec une protection de visage en forme de bec) et à droite un heaume dit crapaud, casque utilisé pour les joutes dont la fente empêche la lance d'atteindre les yeux. Jacquemin est enterré à Metz, dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription est conservée dans la galerie ouest du cloître, tout comme celle de sa veuve, Agnel. Traduction : « Ici a élu sépulture Jacquemin de Saint-Mihiel, heaumier, qui mourut le 20 mai [1401. Priez pour lui]. »

Épitaphe de Jacomin de Saint-Mihiel (†1401?) Jacomin de Saint-Mihiel meurt le 20 mai, sans doute en 1401 (l'inscription est peu lisible). Il était heaumier, c'est-à-dire fabricant de casques, et avait notamment fourni le duc Robert de Bar. La stèle présente fièrement deux échantillons de son art : à gauche un bassinet à bec de passereau (avec une protection de visage en forme de bec) et à droite un heaume dit crapaud, casque utilisé pour les joutes dont la fente empêche la lance d'atteindre les yeux. Jacquemin est enterré à Metz, dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription est conservée dans la galerie ouest du cloître, tout comme celle de sa veuve, Agnel. Traduction : « Ici a élu sépulture Jacquemin de Saint-Mihiel, heaumier, qui mourut le 20 mai [1401. Priez pour lui]. » Épitaphe de Jacquemin le Roussel (†1366) Jacomin le Roussel était un tanneur ; il fonde un autel dans la paroisse Saint-Etienne en 1354 et meurt en mai 1366. Son épitaphe est fragmentaire et dispersée en plusieurs fragments dont certains ont disparu. Elle mentionne sa fille Alison, femme du marchand Matthieu ou Maheu Gourdat. Comme Alison et sa fille Jacomette Gourdat fondent elles aussi chacune un autel en 1393 et 1394 dans la même église, cette stèle est peut-être autant une mémoire des fondations de la famille qu'une épitaphe de leur père et grand-père. En 1872, Auguste Prost a fait un relevé et un estampage de l'inscription au moment de la démolition de l'église. Il lit le nom de la fille de Jacomin "Parons". Traduction : « ... Jacquemin le Roussel... [Ali]son sa fille femme de de Matthieu Gourdat... jour du mois de mai 1366. Priez pour lui ».

Épitaphe de Jacquemin le Roussel (†1366) Jacomin le Roussel était un tanneur ; il fonde un autel dans la paroisse Saint-Etienne en 1354 et meurt en mai 1366. Son épitaphe est fragmentaire et dispersée en plusieurs fragments dont certains ont disparu. Elle mentionne sa fille Alison, femme du marchand Matthieu ou Maheu Gourdat. Comme Alison et sa fille Jacomette Gourdat fondent elles aussi chacune un autel en 1393 et 1394 dans la même église, cette stèle est peut-être autant une mémoire des fondations de la famille qu'une épitaphe de leur père et grand-père. En 1872, Auguste Prost a fait un relevé et un estampage de l'inscription au moment de la démolition de l'église. Il lit le nom de la fille de Jacomin "Parons". Traduction : « ... Jacquemin le Roussel... [Ali]son sa fille femme de de Matthieu Gourdat... jour du mois de mai 1366. Priez pour lui ». Epitaphe de Jean d'Ancy (†1461) Cette stèle funéraire a été placée au-dessus de la tombe de Jean d'Ancy et de sa femme Sebille, décédés la même année 1460-1461. Jean d'Ancy était en charge de l'écrit public (« écrivain ») et avait occupé la charge de receveur des deniers de la ville, chargé notamment de recueillir l'impôt destiné à payer l'énorme indemnité de guerre imposée à Metz par Charles VIII et René d'Anjou en 1445.

Epitaphe de Jean d'Ancy (†1461) Cette stèle funéraire a été placée au-dessus de la tombe de Jean d'Ancy et de sa femme Sebille, décédés la même année 1460-1461. Jean d'Ancy était en charge de l'écrit public (« écrivain ») et avait occupé la charge de receveur des deniers de la ville, chargé notamment de recueillir l'impôt destiné à payer l'énorme indemnité de guerre imposée à Metz par Charles VIII et René d'Anjou en 1445. Épitaphe de Jean de Raigecourt dit Xappel (†1348) Selon Émile Bégin, l'épitaphe du chanoine Jean de Raigecourt était placée dans la nef nord, sous la corniche près de la sacristie. L'inscription était connue par des relevés ; deux fragments ont été retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Metz en 1911 ont confirmé le texte. Les fragments ont été déposés au musée diocésain.

Épitaphe de Jean de Raigecourt dit Xappel (†1348) Selon Émile Bégin, l'épitaphe du chanoine Jean de Raigecourt était placée dans la nef nord, sous la corniche près de la sacristie. L'inscription était connue par des relevés ; deux fragments ont été retrouvés lors des fouilles de la cathédrale de Metz en 1911 ont confirmé le texte. Les fragments ont été déposés au musée diocésain.