-

Atelier monétaire

Le droit de battre monnaie était en possession des évêques de Metz depuis l'an mil ; à partir de 1292, certains évêques le concèdent à la cité pour un temps limité. En 1378, les magistrats messins décident de battre monnaie au nom de la cité et dès 1383, l'évêque leur cède le droit de frapper monnaie à perpétuité.

Dans les années 1430, la cité prend le contrôle du change et nomme désormais des changeurs municipaux ; le maître de la monnaie occupe souvent cette fonction. L'atelier monétaire est installé en 1435 près de l'église Saint-Simplice, le quartier du change, dns une rue encore appelée aujourd'hui rue de la Monnaie. Le maître de la monnaie habite avec sa famille dans une maison achetée par la ville et située à proximité. L'atelier fonctionne jusqu'en 1553 : alors que la cité est occupée par les troupes françaises, l'évêque Robert de Lenoncourt rachète le droit de monnayage.

Le bâtiment est démoli en 1908 pour faire place à une école (aujourd'hui école primaire Gaston Hoffmann) ; la reconstruction restitue certains aspects du bâtiment d'origine.

-

Digue de Wadrineau

La digue de Wadrineau était une digue submersible de 350 m. de long édifiée sur la Moselle. Construite entre la pointe de l'île du Saulcy et le Ban-Saint-Martin, elle mesurait 6,5 m. de hauteur et avait pour fonction de rabattre l'eau du fleuve vers le chenal traversant le centre-ville, au détriment du chenal passant entre l'île Chambière et la rive gauche.

La digue a peut-être été construite vers l'an 1000, pour remédier à un changement de cours de la Moselle qui avait abandonné le chenal sous la cathédrale, la laissant sans défense. A la fin du Moyen Âge, la digue permet de faire tourner de nombreux moulins au Petit-Saulcy (île de la Comédie actuelle) et sur l'île Chambière. Son entretien était assuré par les propriétaires des moulins. A la fin du XIVe siècle, le refroidissement climatique entraîne des crues plus nombreuses et des travaux d'entretien plus lourds. En 1392, la cité confie l'entretien de la digue à l'hôpital Saint-Nicolas, déjà en charge des ponts, en laissant l'établissement contraindre les propriétaires de moulins de contribuer. En 1425, un nouvel épisode extrême contraint la ville à nationaliser les moulins, faisant de l'entretien de la digue une affaire publique.

Dans les années 1950, la digue est détruite et un barrage hydro-électrique est édifié par l'UEM en aval, auquel est donné le nom de Wadrineau. La digue a donc régulé le cours de la Moselle pendant près de mille ans ; entre les deux rives, la limite communale passe toujours sur son emplacement.

-

Grand chapitre, puis chapelle Notre-Dame-de-Lorette

Dans le cloître de la cathédrale reconstruit au XIIIe siècle, le rez-de-chaussée de la galerie ouest était occupé par la salle du chapitre, dite le « Grand chapitre ». Cette salle capitulaire était le principal lieu de réunion des chanoines, dernier vestige de leur vie communautaire depuis qu'ils ne mangeaient et ne dormaient plus ensemble dans le cloître.

Au XIIIe siècle, le Grand chapitre est aussi le cœur de la vie municipale. C'est là en effet que les échevins rendaient la justice : « tenir clostre ». Au début du XIVe siècle, les chanoines ne supportent plus cette occupation des lieux par les laïcs. Entre 1315 et 1317, la cité construit un palais municipal en face du cloître, appelé le Palais des Treize, laissant la jouissance du chapitre aux chanoines.

Le 8 septembre 1533, le chanoine Gilles Foës fonde une chapelle dans la salle du chapitre. Cette chapelle consacrée à Notre-Dame-de-Lorette devint le lieu d’inhumation des chanoines de la famille, si bien qu'au XVIIIe siècle, on l'appelle « chapelle des Foës ».

-

Grande maison de Jurue puis maison du Doyen

Grande maison de Jurue puis maison du Doyen L'histoire de ce bâtiment connu comme l'ancien hôtel de la famille de la Court connaît une trajectoire mouvementée aux XIVe et XVe siècle. La famille de la Court est un lignage messin qui est particulièrement lié au paraige de Jurue. En effet, en 1267, Jean de la Court (†1288) y possède 5 maisons localisés devant la cour de Sainte-Croix en Jurue. La maison qu'on désigne comme la « Grande maison de la Place Jurue » appartient à la fin du XIIIe siècle à Guillaume de la Court, un chanoine de la cathédrale et frère de Jean. C'est dans cet hôtel praticien qu'un autel dédié à sainte Catherine est fondé par Poince Ruèce, veuve de Nicolle de la Court (neveu de Guillaume) et par Alixette sa fille. L'autel est par la suite transféré à une date inconnue avant 1344 à l'église Sainte-Croix. Elles fondent également en 1321 l'hôpital Pontiffroy.

La maison paraît ensuite avoir passé à Amiette de la Court, fille de Nicolle et de Poince, puis en dot à son époux Jean Le Hungre. Lors du partage des biens de Jean Le Hungre en 1337 par sa veuve Amiette et par son frère Jean de la Court, la « Grand maison que fut Willame de la Court sur la Place en Jurue » passe finalement aux mains de Guillaume Le Hungre, fils d'Amiette et de Jean. On perd ensuite la trace des propriétaires de la maison pendant près d'un siècle.

Avant 1440, la cité l'achète et la transforme pour abriter l'administration des impôts. Cette acquisition s'inscrit dans une suite d'achats par la ville pour installer différentes commissions spécialisées, comme les Sept de la Maletôte qui ne peut plus œuvrer au Palais des Treize faute d'espace. À partir de 1379, ils travaillent dans une maison en location. Quelques années plus tard, la ville décide d'acquérir finalement les maisons et bâtiments dans lesquels les différentes septeries sont installées. C'est ce qui semble avoir été le cas pour la « Grande maison de Jurue » selon Pierre-Édouard Wagner.

On l'appelle désormais l'hôtel de la Bulette, car c'est là que sont rédigés les contrats concernant les propriétés : à la fin de la rédaction de chaque acte, une gouttelette de cire (nommée bulette), servait alors de validation. Mais la maison abrite aussi les services de l’enregistrement de la maltôte, un impôt extraordinaire, qui s'appliquait à des biens de consommation courante, vin, bière, cire... L’hôtel de la Bulette est aussi, plus souvent, appelé « la maison du Doyen », ou encore « la Maison de la Ville », « la maison des prisonniers ». En effet, les magistrats s’étaient réservé l’utilisation des caves ; une partie est aménagée en prison accueillant le plus souvent des prisonniers de guerre, placés sous la garde d’un « doyen des prisonniers » ; ce poste de concierge étant généralement confié au doyen des sergents des Treize. L’hôtel devient définitivement une prison en 1507 et le reste jusqu'en 1792.

En 1931-1934, le bâtiment est démoli pour laisser place à l’hôpital Sainte-Croix. Seule la porte à bossages baroques est conservée et remontée rue des Récollets. La façade que l’on voit aujourd’hui est une réplique de la façade médiévale

-

Grange du Saint-Esprit

Grange du Saint-Esprit À côté de leur couvent du Petit-Clairvaux, les religieuses dominicaines possédaient la grange du Saint-Esprit (23 en Chaplerue), une des trois granges crénelées subsistantes à Metz avec le grenier de Chèvremont et la grange des Antonistes, rue des Piques. En 1514, le couvent cède la grange à l'hôpital Saint-Nicolas ; peu après, la ville l'acquiert et en fait un arsenal pour l'artillerie municipale.

La façade a été détruite : les vestiges, quoique importants, ne sont pas visibles depuis la rue. Il reste les autres trois murs enserrés par les autres bâtiments du pâté de maisons, qui ont perdu leurs créneaux, ainsi que les parties supérieures : la charpente refaite au XVIIIe et le toit.

-

Grenier de Chèvremont

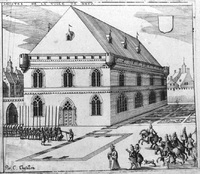

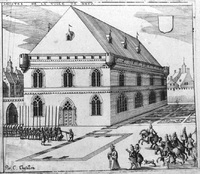

Grenier de Chèvremont Le Grenier de Chèvremont est un exemple remarquable de l'architecture civile médiévale à Metz. Dans les années 1430-1440, plusieurs grandes villes du Saint-Empire construisent de vastes greniers municipaux (Bâle, Cologne, Strasbourg) alors que le refroidissement climatique augmente les risques de famines. Il s'agit de nourrir la population en cas de mauvaises récoltes, et de disposer d'une réserve monnayable les bonnes années. Metz suit leur exemple : en 1456, la cité achète la maison de Jean Staiffenel le Clerc pour agrandir une grange qu'elle possède au lieu-dit Chèvremont. Les travaux effectués entre 1457 et 1459 permettent de construire un vaste grenier de cinq étages et de 16,5 x 31 m. La structure est adaptée au poids des stocks de grain : les arcs du rez-de-chaussée soutiennent les colonnes qui s'élèvent sur 4 étages. En 1536, un contrefort extérieur est tout de même ajouté sur la rue. L'édifice se distingue par ses « murs-écran » et ses nombreuses ouvertures, qui permettent une aération optimale des stocks de grains et de farine. Classé monument historique en 1924, le Grenier de Chèvremont fait aujourd'hui partie des Musées de la Cour d'Or et abrite, au rez-de-chaussée, une collection de statuaire religieuse médiévale.

-

Hôpital Saint-Nicolas

Hôpital Saint-Nicolas L'hôpital Saint-Nicolas est la principale fondation hospitalière de Metz du XIIe au XIXe siècle. L'évêque Bertram confirme sa fondation en 1192. Établissement de soin des malades et d'accueil des pauvres, il était géré par la municipalité de Metz. Sous la tutelle des maîtres de l'hôpital, magistrats municipaux, quatre frères et quatre soeurs convers dirigeaient une équipe de soignantes ; les malades alités formaient un des quatre groupes accueillis, avec les pensionnaires, les enfants abandonnés et les infirmes. La cité a assuré des revenus importants et réguliers pour l'entretien de l'hôpital : il possède des terres, des rentes, et de nombreux droits urbains, notamment les péages de tous les ponts (sauf le Pont Rengmont et le pont des Allemands), ainsi que le droit de recevoir le plus bel habit de tous les mourants, à charge de payer l'entretien des ponts avec cette dernière redevance. Parmi ses infrastructures, on trouve des moulins, et le monopole de la brasserie de la bière à partir de 1371. En 1392, l'hôpital reçoit également la charge de la digue de Wadrineau sur la Moselle.

Situé dans le nouveau quartier du Neufbourg, l'hôpital est rapidement entouré par un nouveau quartier. Les bâtiments s'ouvraient sur la rue du Neufbourg ou de la Fontaine à l'ouest, et sur le Champ-à-Seille de l'autre côté, à l'est. Après un incendie en 1492, les bâtiments sont reconstruits. Les poutres de la nouvelle charpente sont datées de 1512 et le portail flamboyant conservé place Saint-Nicolas date de 1518 : il porte les traces de trois piédestaux pour trois statues disparues.

L'hôpital en déclin au XVIIIe siècle demeure en service tout au long des XIXe et XXe siècles. Les bâtiments subsistant ont été reconvertis en habitations en 1986.

L'hôpital a développé un réseau de fondations dans le pays de Metz, des maladreries, notamment pour les lépreux confinés hors de la ville, et des gagnages qui assuraient les revenus de l'institution, comme la ferme Saint-Ladre.

-

La Neuve Salle

Cette salle municipale est construite par la cité et louée pour des fêtes à partir de la fin du XVe siècle. Les comptes des trésoriers de la ville nous informent sur la location de cette salle, année après année, jusqu'au XVIIe siècle au moins. On y célèbre des mariages entre patriciens modestes et bourgeois ; à l'époque moderne, on y donne des spectacles, du théâtre aux montreurs d'ours. L'entrée principale donne sur le côté est de la place du Change (actuelle place Saint-Louis) : par les fenêtres, on peut y suivre les tournois qui s'y déroulent. À l'arrière, une autre entrée donne sur la grande place du Champ-à-Seille. La Neuve Salle a entièrement disparu et nous ne savons rien de son décor.

-

La pierre de justice

Située sur la place du Grand Moutier, entre la cathédrale et le palais des Treize, une pierre sert à la proclamation des actes de justice. Le gouvernement urbain y proclame par cri public les actes législatifs et les sentences contre les criminels et les bannis. Ce cri est appelé le "huchement", qui donne à son tour son nom à la pierre : pierre de justice, ou pierre des huchements. On ignore l'aspect de cette "pierre" et sa localisation exacte.

-

La Xippe

La Xippe (prononcer "chippe"), ou Xuppe, était située à l'est de la place du Champ-à-Seille, au bord d'un égout qui se déversait dans la Seille : c'était un des lieux où la justice municipale de Metz punissait les crimes qui ne méritaient pas la mort ou la mutilation. Comme dans d'autres villes d'Europe du nord-ouest, une potence actionne une nacelle (appelé "bassin") : les condamnés y prennent place pour être plongés dans l'égout. "Etre jeté dans la Xippe", ou "sauter dans la Xippe", manifeste la dégradation civique, avant le bannissement.

Vers 1397 un second lieu d'infamie judiciaire est installé à côté de la Xippe : un poteau appelé "pilori", plus courant dans les pratiques judiciaires urbaines. Certains condamnés étaient exposés au pilori, attachés par des fers, et devaient subir les moqueries de la population.

Ces peines sont en vigueur jusqu'à la prise de la ville par les troupes françaises : elles supposaient la participation de la foule, donc l'idée d'une justice émanant des citoyens, pour distinguer les gens honorables et ceux qui s'étaient déshonorés ; elles disparaissent quand la justice devient celle du roi ou de l'Etat.

-

Le gibet du Genestroy

Le gibet du Genestroy Sur la grande route venant de Pont-à-Mousson, un vaste gibet est mentionné à partir de 1400 au lieu-dit le Genestroy. Il s'agissait d'une construction massive à quatre piliers, destinée à l'exécution des condamnés et à l'exposition de leurs corps : en 1443, pas moins de 32.

Au XVe siècle, le Genestroy devient le troisième lieu d'exécution des peines de la justice de Metz, avec la Xippe au Champ-à-Seille et le pont des Morts. Loin des murs de Metz, manifestant sa puissance aux voyageurs, il devient tout de suite une cible pour les adversaires de la ville : des troupes ennemies le détruisent en 1415, 1429, 1443, et encore lors du siège de 1552. Ces mentions de destruction sont d'ailleurs les principales attestations de son existence. Aujourd'hui, la rue du Gibet de Montigny-lès-Metz en garde le souvenir.

-

Maison des Lombards

Cette maison occupait l'angle de la Jurue (n°29) et de la rue de la Fonderie, actuelle rue de l'Abbé-Risse (n°1). Du XIVe siècle à 1514, elle est connue comme "maison des Lombards". En 1430 y habitait Perceval de Fraxinel, banquier de Verceil Lombardie qui vivait du prêt.

Côté Jurue, la maison a conservé des fenêtres trilobées, une devanture d’échoppe avec un arc en anse de panier et une porte d’entrée Renaissance. Côté cour, on remarque des arcs surbaissés et un escalier de style classique.

Une peinture murale a été mise à jour au XXe siècle sur le mur d'une des trois pièces du rez-de-chaussée, aux armoiries non identifiables.

Un plafond peint a été découvert à la fin du XIXe siècle dans une autre des trois pièces.

-

Palais des Treize

Palais des Treize Le palais des Treize un bâtiment d'inspiration gothique construit entre 1315 et 1318 à quelques pas de la cathédrale. Avant sa construction, les institutions urbaines se réunissaient dans le "Grand chapitre", la galerie ouest du cloître de la cathédrale. Il comporte une chambre des ajournés (où était rendue la justice), une chambre des Treize, une chambre des sept de la guerre, une chambre des comptes, une chambre des échevins, un haut et un bas palais pour les célébrations et les réceptions urbaines. Le bâtiment connaît une réfection majeure en 1417.

Après 1552, le palais des Treize continue d'être utilisé pour l'exercice du pouvoir urbain. En 1633, on y installe le nouveau parlement, jusqu'à la construction d'un nouveau hôtel de ville. Le bâtiment est complètement détruit vers 1765 dans le contexte du plan d'urbanisme du maréchal de Belle-Isle et de son successeur le maréchal d'Estrées.

-

Pont des Grilles de la Moselle

Le pont des Grilles, construit en 1360, complète les fortifications de Metz en protégeant le cours de la Moselle du côté aval. Il s'agit d'un pont couvert, constitué de quatre arches défendues par trois tours. Les arches contiennent des herses que l'on peut monter et descendre, fermant ainsi le cours de la rivière. le pont était aussi appelé « Rhinpont » (c'est-à-dire Pont du Rhin), car il se dressait au « Rhinport » (le port du Rhin) : l'aval de la Moselle permet de rejoindre la vallée du Rhin. Il était encore appelé « pont des Basses Grilles ».

Comme il ne permettait pas le passage des véhicules, le pont est démoli en 1745 et reconstruit. A cette occasion, on découvre une inscription commémorative de sa construction en 1360, que plusieurs érudits messins ont copiée.

-

Porte des Allemands

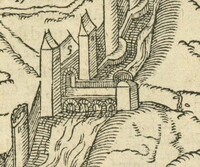

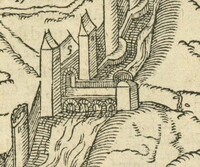

Porte des Allemands Dans les années 1220, l'enceinte de Metz est considérablement agrandie, englobant le quartier d'Outre-Seille. La porte des Allemands devient alors l'une des grandes portes orientales de la cité : il prend le nom d'un hôpital tenu par les chevaliers teutoniques, un ordre de moines-chevaliers allemands. À partir de 1445, la porte est renforcée par un châtelet qui enjambe la Seille. Des travaux le modernisent au cours des XVe et XVIe siècles siècles. La porte des Allemands est la seule grande porte de Metz subsistant aujourd'hui.

-

Porte Sainte-Barbe

Porte Sainte-Barbe La porte Sainte-Barbe était une des principales entrées fortifiées de Metz, construite au début du XIIIe siècle voire dans les dernières années du XIIe siècle. Elle s'ouvrait du côté du nord, au bout de la rue en Ayest, donnait sur le Pont Rengmont qui traversait la Seille et conduisait aux routes du nord vers Trêves et du nord-est, dit le Haut Chemin.

Au XIIIe siècle, la porte est appelée porte de Parnemaille du nom du faubourg situé de l'autre côté de la Seille. Elle prend le nom de porte du pont Rengmont au XVe siècle, puis de porte Sainte-Barbe au XVIe siècle, à cause de la popularité du pèlerinage à Sainte-Barbe, sanctuaire situé sur le Haut Chemin.

Comme la porte des Allemands, la porte Sainte-Barbe est régulièrement modernisée aux XIVe-XVIe siècles. Elle était initialement composée de deux tours protégeant une ouverture. Dès 1385, elle est doublée d'un ouvrage avancé sur la rive droite de la Seille, transformant le pont Rengmont en un pont fortifié (baile). Au XVe siècle, les deux tours sont découvertes pour aménager des plate-formes de tir, puis des canonnières sont percées.

En 1552, la construction du Retranchement de Guise en arrière de la porte la condamne à servir de carrière de pierres. Les derniers vestiges sont détruits en 1904.

-

Retranchement de Guise

Entre la Seille et l'actuel boulevard Paixhans, l'ancien quartier du Grand Meix était un quartier de faible densité, traversé par la rue en Ayest, qui débouche sur la porte Sainte-Barbe. En 1552, le duc de Guise, gouverneur pour le roi de France, met la ville en défense et rase le quartier pour construire une zone bastionnée, appelée le retranchement de Guise. Les travaux entraînent la destruction de la paroisse Saint-Hilaire-le-Grand et des églises des soeurs Colette et des frères Baude. En 1902, la démolition du retranchement permet d'exhumer un certain nombre de vestiges de ces églises, souvent sans qu'on puisse les rattacher à l'une ou l'autre.

Grande maison de Jurue puis maison du Doyen L'histoire de ce bâtiment connu comme l'ancien hôtel de la famille de la Court connaît une trajectoire mouvementée aux XIVe et XVe siècle. La famille de la Court est un lignage messin qui est particulièrement lié au paraige de Jurue. En effet, en 1267, Jean de la Court (†1288) y possède 5 maisons localisés devant la cour de Sainte-Croix en Jurue. La maison qu'on désigne comme la « Grande maison de la Place Jurue » appartient à la fin du XIIIe siècle à Guillaume de la Court, un chanoine de la cathédrale et frère de Jean. C'est dans cet hôtel praticien qu'un autel dédié à sainte Catherine est fondé par Poince Ruèce, veuve de Nicolle de la Court (neveu de Guillaume) et par Alixette sa fille. L'autel est par la suite transféré à une date inconnue avant 1344 à l'église Sainte-Croix. Elles fondent également en 1321 l'hôpital Pontiffroy. La maison paraît ensuite avoir passé à Amiette de la Court, fille de Nicolle et de Poince, puis en dot à son époux Jean Le Hungre. Lors du partage des biens de Jean Le Hungre en 1337 par sa veuve Amiette et par son frère Jean de la Court, la « Grand maison que fut Willame de la Court sur la Place en Jurue » passe finalement aux mains de Guillaume Le Hungre, fils d'Amiette et de Jean. On perd ensuite la trace des propriétaires de la maison pendant près d'un siècle. Avant 1440, la cité l'achète et la transforme pour abriter l'administration des impôts. Cette acquisition s'inscrit dans une suite d'achats par la ville pour installer différentes commissions spécialisées, comme les Sept de la Maletôte qui ne peut plus œuvrer au Palais des Treize faute d'espace. À partir de 1379, ils travaillent dans une maison en location. Quelques années plus tard, la ville décide d'acquérir finalement les maisons et bâtiments dans lesquels les différentes septeries sont installées. C'est ce qui semble avoir été le cas pour la « Grande maison de Jurue » selon Pierre-Édouard Wagner. On l'appelle désormais l'hôtel de la Bulette, car c'est là que sont rédigés les contrats concernant les propriétés : à la fin de la rédaction de chaque acte, une gouttelette de cire (nommée bulette), servait alors de validation. Mais la maison abrite aussi les services de l’enregistrement de la maltôte, un impôt extraordinaire, qui s'appliquait à des biens de consommation courante, vin, bière, cire... L’hôtel de la Bulette est aussi, plus souvent, appelé « la maison du Doyen », ou encore « la Maison de la Ville », « la maison des prisonniers ». En effet, les magistrats s’étaient réservé l’utilisation des caves ; une partie est aménagée en prison accueillant le plus souvent des prisonniers de guerre, placés sous la garde d’un « doyen des prisonniers » ; ce poste de concierge étant généralement confié au doyen des sergents des Treize. L’hôtel devient définitivement une prison en 1507 et le reste jusqu'en 1792. En 1931-1934, le bâtiment est démoli pour laisser place à l’hôpital Sainte-Croix. Seule la porte à bossages baroques est conservée et remontée rue des Récollets. La façade que l’on voit aujourd’hui est une réplique de la façade médiévale

Grande maison de Jurue puis maison du Doyen L'histoire de ce bâtiment connu comme l'ancien hôtel de la famille de la Court connaît une trajectoire mouvementée aux XIVe et XVe siècle. La famille de la Court est un lignage messin qui est particulièrement lié au paraige de Jurue. En effet, en 1267, Jean de la Court (†1288) y possède 5 maisons localisés devant la cour de Sainte-Croix en Jurue. La maison qu'on désigne comme la « Grande maison de la Place Jurue » appartient à la fin du XIIIe siècle à Guillaume de la Court, un chanoine de la cathédrale et frère de Jean. C'est dans cet hôtel praticien qu'un autel dédié à sainte Catherine est fondé par Poince Ruèce, veuve de Nicolle de la Court (neveu de Guillaume) et par Alixette sa fille. L'autel est par la suite transféré à une date inconnue avant 1344 à l'église Sainte-Croix. Elles fondent également en 1321 l'hôpital Pontiffroy. La maison paraît ensuite avoir passé à Amiette de la Court, fille de Nicolle et de Poince, puis en dot à son époux Jean Le Hungre. Lors du partage des biens de Jean Le Hungre en 1337 par sa veuve Amiette et par son frère Jean de la Court, la « Grand maison que fut Willame de la Court sur la Place en Jurue » passe finalement aux mains de Guillaume Le Hungre, fils d'Amiette et de Jean. On perd ensuite la trace des propriétaires de la maison pendant près d'un siècle. Avant 1440, la cité l'achète et la transforme pour abriter l'administration des impôts. Cette acquisition s'inscrit dans une suite d'achats par la ville pour installer différentes commissions spécialisées, comme les Sept de la Maletôte qui ne peut plus œuvrer au Palais des Treize faute d'espace. À partir de 1379, ils travaillent dans une maison en location. Quelques années plus tard, la ville décide d'acquérir finalement les maisons et bâtiments dans lesquels les différentes septeries sont installées. C'est ce qui semble avoir été le cas pour la « Grande maison de Jurue » selon Pierre-Édouard Wagner. On l'appelle désormais l'hôtel de la Bulette, car c'est là que sont rédigés les contrats concernant les propriétés : à la fin de la rédaction de chaque acte, une gouttelette de cire (nommée bulette), servait alors de validation. Mais la maison abrite aussi les services de l’enregistrement de la maltôte, un impôt extraordinaire, qui s'appliquait à des biens de consommation courante, vin, bière, cire... L’hôtel de la Bulette est aussi, plus souvent, appelé « la maison du Doyen », ou encore « la Maison de la Ville », « la maison des prisonniers ». En effet, les magistrats s’étaient réservé l’utilisation des caves ; une partie est aménagée en prison accueillant le plus souvent des prisonniers de guerre, placés sous la garde d’un « doyen des prisonniers » ; ce poste de concierge étant généralement confié au doyen des sergents des Treize. L’hôtel devient définitivement une prison en 1507 et le reste jusqu'en 1792. En 1931-1934, le bâtiment est démoli pour laisser place à l’hôpital Sainte-Croix. Seule la porte à bossages baroques est conservée et remontée rue des Récollets. La façade que l’on voit aujourd’hui est une réplique de la façade médiévale Grange du Saint-Esprit À côté de leur couvent du Petit-Clairvaux, les religieuses dominicaines possédaient la grange du Saint-Esprit (23 en Chaplerue), une des trois granges crénelées subsistantes à Metz avec le grenier de Chèvremont et la grange des Antonistes, rue des Piques. En 1514, le couvent cède la grange à l'hôpital Saint-Nicolas ; peu après, la ville l'acquiert et en fait un arsenal pour l'artillerie municipale. La façade a été détruite : les vestiges, quoique importants, ne sont pas visibles depuis la rue. Il reste les autres trois murs enserrés par les autres bâtiments du pâté de maisons, qui ont perdu leurs créneaux, ainsi que les parties supérieures : la charpente refaite au XVIIIe et le toit.

Grange du Saint-Esprit À côté de leur couvent du Petit-Clairvaux, les religieuses dominicaines possédaient la grange du Saint-Esprit (23 en Chaplerue), une des trois granges crénelées subsistantes à Metz avec le grenier de Chèvremont et la grange des Antonistes, rue des Piques. En 1514, le couvent cède la grange à l'hôpital Saint-Nicolas ; peu après, la ville l'acquiert et en fait un arsenal pour l'artillerie municipale. La façade a été détruite : les vestiges, quoique importants, ne sont pas visibles depuis la rue. Il reste les autres trois murs enserrés par les autres bâtiments du pâté de maisons, qui ont perdu leurs créneaux, ainsi que les parties supérieures : la charpente refaite au XVIIIe et le toit. Grenier de Chèvremont Le Grenier de Chèvremont est un exemple remarquable de l'architecture civile médiévale à Metz. Dans les années 1430-1440, plusieurs grandes villes du Saint-Empire construisent de vastes greniers municipaux (Bâle, Cologne, Strasbourg) alors que le refroidissement climatique augmente les risques de famines. Il s'agit de nourrir la population en cas de mauvaises récoltes, et de disposer d'une réserve monnayable les bonnes années. Metz suit leur exemple : en 1456, la cité achète la maison de Jean Staiffenel le Clerc pour agrandir une grange qu'elle possède au lieu-dit Chèvremont. Les travaux effectués entre 1457 et 1459 permettent de construire un vaste grenier de cinq étages et de 16,5 x 31 m. La structure est adaptée au poids des stocks de grain : les arcs du rez-de-chaussée soutiennent les colonnes qui s'élèvent sur 4 étages. En 1536, un contrefort extérieur est tout de même ajouté sur la rue. L'édifice se distingue par ses « murs-écran » et ses nombreuses ouvertures, qui permettent une aération optimale des stocks de grains et de farine. Classé monument historique en 1924, le Grenier de Chèvremont fait aujourd'hui partie des Musées de la Cour d'Or et abrite, au rez-de-chaussée, une collection de statuaire religieuse médiévale.

Grenier de Chèvremont Le Grenier de Chèvremont est un exemple remarquable de l'architecture civile médiévale à Metz. Dans les années 1430-1440, plusieurs grandes villes du Saint-Empire construisent de vastes greniers municipaux (Bâle, Cologne, Strasbourg) alors que le refroidissement climatique augmente les risques de famines. Il s'agit de nourrir la population en cas de mauvaises récoltes, et de disposer d'une réserve monnayable les bonnes années. Metz suit leur exemple : en 1456, la cité achète la maison de Jean Staiffenel le Clerc pour agrandir une grange qu'elle possède au lieu-dit Chèvremont. Les travaux effectués entre 1457 et 1459 permettent de construire un vaste grenier de cinq étages et de 16,5 x 31 m. La structure est adaptée au poids des stocks de grain : les arcs du rez-de-chaussée soutiennent les colonnes qui s'élèvent sur 4 étages. En 1536, un contrefort extérieur est tout de même ajouté sur la rue. L'édifice se distingue par ses « murs-écran » et ses nombreuses ouvertures, qui permettent une aération optimale des stocks de grains et de farine. Classé monument historique en 1924, le Grenier de Chèvremont fait aujourd'hui partie des Musées de la Cour d'Or et abrite, au rez-de-chaussée, une collection de statuaire religieuse médiévale. Hôpital Saint-Nicolas L'hôpital Saint-Nicolas est la principale fondation hospitalière de Metz du XIIe au XIXe siècle. L'évêque Bertram confirme sa fondation en 1192. Établissement de soin des malades et d'accueil des pauvres, il était géré par la municipalité de Metz. Sous la tutelle des maîtres de l'hôpital, magistrats municipaux, quatre frères et quatre soeurs convers dirigeaient une équipe de soignantes ; les malades alités formaient un des quatre groupes accueillis, avec les pensionnaires, les enfants abandonnés et les infirmes. La cité a assuré des revenus importants et réguliers pour l'entretien de l'hôpital : il possède des terres, des rentes, et de nombreux droits urbains, notamment les péages de tous les ponts (sauf le Pont Rengmont et le pont des Allemands), ainsi que le droit de recevoir le plus bel habit de tous les mourants, à charge de payer l'entretien des ponts avec cette dernière redevance. Parmi ses infrastructures, on trouve des moulins, et le monopole de la brasserie de la bière à partir de 1371. En 1392, l'hôpital reçoit également la charge de la digue de Wadrineau sur la Moselle. Situé dans le nouveau quartier du Neufbourg, l'hôpital est rapidement entouré par un nouveau quartier. Les bâtiments s'ouvraient sur la rue du Neufbourg ou de la Fontaine à l'ouest, et sur le Champ-à-Seille de l'autre côté, à l'est. Après un incendie en 1492, les bâtiments sont reconstruits. Les poutres de la nouvelle charpente sont datées de 1512 et le portail flamboyant conservé place Saint-Nicolas date de 1518 : il porte les traces de trois piédestaux pour trois statues disparues. L'hôpital en déclin au XVIIIe siècle demeure en service tout au long des XIXe et XXe siècles. Les bâtiments subsistant ont été reconvertis en habitations en 1986. L'hôpital a développé un réseau de fondations dans le pays de Metz, des maladreries, notamment pour les lépreux confinés hors de la ville, et des gagnages qui assuraient les revenus de l'institution, comme la ferme Saint-Ladre.

Hôpital Saint-Nicolas L'hôpital Saint-Nicolas est la principale fondation hospitalière de Metz du XIIe au XIXe siècle. L'évêque Bertram confirme sa fondation en 1192. Établissement de soin des malades et d'accueil des pauvres, il était géré par la municipalité de Metz. Sous la tutelle des maîtres de l'hôpital, magistrats municipaux, quatre frères et quatre soeurs convers dirigeaient une équipe de soignantes ; les malades alités formaient un des quatre groupes accueillis, avec les pensionnaires, les enfants abandonnés et les infirmes. La cité a assuré des revenus importants et réguliers pour l'entretien de l'hôpital : il possède des terres, des rentes, et de nombreux droits urbains, notamment les péages de tous les ponts (sauf le Pont Rengmont et le pont des Allemands), ainsi que le droit de recevoir le plus bel habit de tous les mourants, à charge de payer l'entretien des ponts avec cette dernière redevance. Parmi ses infrastructures, on trouve des moulins, et le monopole de la brasserie de la bière à partir de 1371. En 1392, l'hôpital reçoit également la charge de la digue de Wadrineau sur la Moselle. Situé dans le nouveau quartier du Neufbourg, l'hôpital est rapidement entouré par un nouveau quartier. Les bâtiments s'ouvraient sur la rue du Neufbourg ou de la Fontaine à l'ouest, et sur le Champ-à-Seille de l'autre côté, à l'est. Après un incendie en 1492, les bâtiments sont reconstruits. Les poutres de la nouvelle charpente sont datées de 1512 et le portail flamboyant conservé place Saint-Nicolas date de 1518 : il porte les traces de trois piédestaux pour trois statues disparues. L'hôpital en déclin au XVIIIe siècle demeure en service tout au long des XIXe et XXe siècles. Les bâtiments subsistant ont été reconvertis en habitations en 1986. L'hôpital a développé un réseau de fondations dans le pays de Metz, des maladreries, notamment pour les lépreux confinés hors de la ville, et des gagnages qui assuraient les revenus de l'institution, comme la ferme Saint-Ladre. Le gibet du Genestroy Sur la grande route venant de Pont-à-Mousson, un vaste gibet est mentionné à partir de 1400 au lieu-dit le Genestroy. Il s'agissait d'une construction massive à quatre piliers, destinée à l'exécution des condamnés et à l'exposition de leurs corps : en 1443, pas moins de 32. Au XVe siècle, le Genestroy devient le troisième lieu d'exécution des peines de la justice de Metz, avec la Xippe au Champ-à-Seille et le pont des Morts. Loin des murs de Metz, manifestant sa puissance aux voyageurs, il devient tout de suite une cible pour les adversaires de la ville : des troupes ennemies le détruisent en 1415, 1429, 1443, et encore lors du siège de 1552. Ces mentions de destruction sont d'ailleurs les principales attestations de son existence. Aujourd'hui, la rue du Gibet de Montigny-lès-Metz en garde le souvenir.

Le gibet du Genestroy Sur la grande route venant de Pont-à-Mousson, un vaste gibet est mentionné à partir de 1400 au lieu-dit le Genestroy. Il s'agissait d'une construction massive à quatre piliers, destinée à l'exécution des condamnés et à l'exposition de leurs corps : en 1443, pas moins de 32. Au XVe siècle, le Genestroy devient le troisième lieu d'exécution des peines de la justice de Metz, avec la Xippe au Champ-à-Seille et le pont des Morts. Loin des murs de Metz, manifestant sa puissance aux voyageurs, il devient tout de suite une cible pour les adversaires de la ville : des troupes ennemies le détruisent en 1415, 1429, 1443, et encore lors du siège de 1552. Ces mentions de destruction sont d'ailleurs les principales attestations de son existence. Aujourd'hui, la rue du Gibet de Montigny-lès-Metz en garde le souvenir. Palais des Treize Le palais des Treize un bâtiment d'inspiration gothique construit entre 1315 et 1318 à quelques pas de la cathédrale. Avant sa construction, les institutions urbaines se réunissaient dans le "Grand chapitre", la galerie ouest du cloître de la cathédrale. Il comporte une chambre des ajournés (où était rendue la justice), une chambre des Treize, une chambre des sept de la guerre, une chambre des comptes, une chambre des échevins, un haut et un bas palais pour les célébrations et les réceptions urbaines. Le bâtiment connaît une réfection majeure en 1417. Après 1552, le palais des Treize continue d'être utilisé pour l'exercice du pouvoir urbain. En 1633, on y installe le nouveau parlement, jusqu'à la construction d'un nouveau hôtel de ville. Le bâtiment est complètement détruit vers 1765 dans le contexte du plan d'urbanisme du maréchal de Belle-Isle et de son successeur le maréchal d'Estrées.

Palais des Treize Le palais des Treize un bâtiment d'inspiration gothique construit entre 1315 et 1318 à quelques pas de la cathédrale. Avant sa construction, les institutions urbaines se réunissaient dans le "Grand chapitre", la galerie ouest du cloître de la cathédrale. Il comporte une chambre des ajournés (où était rendue la justice), une chambre des Treize, une chambre des sept de la guerre, une chambre des comptes, une chambre des échevins, un haut et un bas palais pour les célébrations et les réceptions urbaines. Le bâtiment connaît une réfection majeure en 1417. Après 1552, le palais des Treize continue d'être utilisé pour l'exercice du pouvoir urbain. En 1633, on y installe le nouveau parlement, jusqu'à la construction d'un nouveau hôtel de ville. Le bâtiment est complètement détruit vers 1765 dans le contexte du plan d'urbanisme du maréchal de Belle-Isle et de son successeur le maréchal d'Estrées. Porte des Allemands Dans les années 1220, l'enceinte de Metz est considérablement agrandie, englobant le quartier d'Outre-Seille. La porte des Allemands devient alors l'une des grandes portes orientales de la cité : il prend le nom d'un hôpital tenu par les chevaliers teutoniques, un ordre de moines-chevaliers allemands. À partir de 1445, la porte est renforcée par un châtelet qui enjambe la Seille. Des travaux le modernisent au cours des XVe et XVIe siècles siècles. La porte des Allemands est la seule grande porte de Metz subsistant aujourd'hui.

Porte des Allemands Dans les années 1220, l'enceinte de Metz est considérablement agrandie, englobant le quartier d'Outre-Seille. La porte des Allemands devient alors l'une des grandes portes orientales de la cité : il prend le nom d'un hôpital tenu par les chevaliers teutoniques, un ordre de moines-chevaliers allemands. À partir de 1445, la porte est renforcée par un châtelet qui enjambe la Seille. Des travaux le modernisent au cours des XVe et XVIe siècles siècles. La porte des Allemands est la seule grande porte de Metz subsistant aujourd'hui. Porte Sainte-Barbe La porte Sainte-Barbe était une des principales entrées fortifiées de Metz, construite au début du XIIIe siècle voire dans les dernières années du XIIe siècle. Elle s'ouvrait du côté du nord, au bout de la rue en Ayest, donnait sur le Pont Rengmont qui traversait la Seille et conduisait aux routes du nord vers Trêves et du nord-est, dit le Haut Chemin. Au XIIIe siècle, la porte est appelée porte de Parnemaille du nom du faubourg situé de l'autre côté de la Seille. Elle prend le nom de porte du pont Rengmont au XVe siècle, puis de porte Sainte-Barbe au XVIe siècle, à cause de la popularité du pèlerinage à Sainte-Barbe, sanctuaire situé sur le Haut Chemin. Comme la porte des Allemands, la porte Sainte-Barbe est régulièrement modernisée aux XIVe-XVIe siècles. Elle était initialement composée de deux tours protégeant une ouverture. Dès 1385, elle est doublée d'un ouvrage avancé sur la rive droite de la Seille, transformant le pont Rengmont en un pont fortifié (baile). Au XVe siècle, les deux tours sont découvertes pour aménager des plate-formes de tir, puis des canonnières sont percées. En 1552, la construction du Retranchement de Guise en arrière de la porte la condamne à servir de carrière de pierres. Les derniers vestiges sont détruits en 1904.

Porte Sainte-Barbe La porte Sainte-Barbe était une des principales entrées fortifiées de Metz, construite au début du XIIIe siècle voire dans les dernières années du XIIe siècle. Elle s'ouvrait du côté du nord, au bout de la rue en Ayest, donnait sur le Pont Rengmont qui traversait la Seille et conduisait aux routes du nord vers Trêves et du nord-est, dit le Haut Chemin. Au XIIIe siècle, la porte est appelée porte de Parnemaille du nom du faubourg situé de l'autre côté de la Seille. Elle prend le nom de porte du pont Rengmont au XVe siècle, puis de porte Sainte-Barbe au XVIe siècle, à cause de la popularité du pèlerinage à Sainte-Barbe, sanctuaire situé sur le Haut Chemin. Comme la porte des Allemands, la porte Sainte-Barbe est régulièrement modernisée aux XIVe-XVIe siècles. Elle était initialement composée de deux tours protégeant une ouverture. Dès 1385, elle est doublée d'un ouvrage avancé sur la rive droite de la Seille, transformant le pont Rengmont en un pont fortifié (baile). Au XVe siècle, les deux tours sont découvertes pour aménager des plate-formes de tir, puis des canonnières sont percées. En 1552, la construction du Retranchement de Guise en arrière de la porte la condamne à servir de carrière de pierres. Les derniers vestiges sont détruits en 1904.