-

Atelier de potier et poêlier, place de Chambre

En 1976 a lieu une fouille 4-6 place de Chambre, dans l'immeuble occupé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Les archéologues collectent des moules de carreaux de poêle et plusieurs dizaines de fragments de carreaux. La paroisse Saint-Victor-en-Chambre comptait au XVe siècle dix ateliers de potiers au XVe siècle. Cet atelier actif aux XVe et XVIe siècles s'était peut-être spécialisé dans la fabrication de beaux carreaux de poêle glaçurés, ornés de scènes religieuses ou chevaleresques.

-

Hôpital Saint-Nicolas

Hôpital Saint-Nicolas L'hôpital Saint-Nicolas est la principale fondation hospitalière de Metz du XIIe au XIXe siècle. L'évêque Bertram confirme sa fondation en 1192. Établissement de soin des malades et d'accueil des pauvres, il était géré par la municipalité de Metz. Sous la tutelle des maîtres de l'hôpital, magistrats municipaux, quatre frères et quatre soeurs convers dirigeaient une équipe de soignantes ; les malades alités formaient un des quatre groupes accueillis, avec les pensionnaires, les enfants abandonnés et les infirmes. La cité a assuré des revenus importants et réguliers pour l'entretien de l'hôpital : il possède des terres, des rentes, et de nombreux droits urbains, notamment les péages de tous les ponts (sauf le Pont Rengmont et le pont des Allemands), ainsi que le droit de recevoir le plus bel habit de tous les mourants, à charge de payer l'entretien des ponts avec cette dernière redevance. Parmi ses infrastructures, on trouve des moulins, et le monopole de la brasserie de la bière à partir de 1371.

Situé dans le nouveau quartier du Neufbourg, l'hôpital est rapidement entouré par un nouveau quartier. Les bâtiments s'ouvraient sur la rue du Neufbourg ou de la Fontaine à l'ouest, et sur le Champ-à-Seille de l'autre côté, à l'est. Après un incendie en 1492, les bâtiments sont reconstruits. Les poutres de la nouvelle charpente sont datées de 1512 et le portail flamboyant conservé place Saint-Nicolas date de 1518 : il porte les traces de trois piédestaux pour trois statues disparues.

L'hôpital en déclin au XVIIIe siècle demeure en service tout au long des XIXe et XXe siècles. Les bâtiments subsistant ont été reconvertis en habitations en 1986.

L'hôpital a développé un réseau de fondations dans le pays de Metz, des maladreries, notamment pour les lépreux confinés hors de la ville, et des gagnages qui assuraient les revenus de l'institution, comme la ferme Saint-Ladre.

-

Maison de Claude Le Gronnais

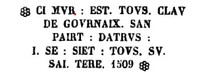

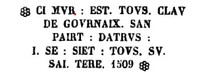

Maison de Claude Le Gronnais La maison de Claude Le Gronnais, rue Mazelle, est connue grâce à une borne de non-mitoyenneté découverte en 1628. Celle-ci, datée de 1509, affirmait que le mur de sa propriété n'était pas mitoyen mais lui appartenait.

-

Maison de Thiébaut Le Gronnais

En 1518, Thiébaut Le Gronnais, sa jeune épouse Marguerite Desch et son jeune fils Claude habitaient l'ancienne maison de Perrette Bataille, veuve de Joffroy Coeur de Fer, entre l'église Saint-Sauveur et la Vieille Boucherie (actuelle rue Serpenoise). La maison est touchée lors du bombardement de la ville en 1519, sans faire de victimes.

En 1513, Thiebaut habitait déjà le quartier quand la danse organisée par Philippe de Vigneulles passe juste sous ses fenêtres, mais il n'est pas sûr que ce soit dans la même maison, car Perette Bataille était alors encore en vie et l'emplacement de sa maison ne cadre pas avec le récit de Philippe.

-

La Joyeuse Garde

La Joyeuse Garde était située « en Tombois », près de l'église Sainte-Ségolène. Robert II de la Marck achète la maison au marchand Pierre Coppat en 1498. La Joyeuse Garde est alors une maison de plaisance, dont les jardins en terrasse offrent une vue sur les collines à l'est de Metz. La maison est acquise et détruite par les pères Capucins qui y installent leur couvent au XVIIe siècle. Le jardin est le premier site du Jardin botanique de Metz après la Révolution.

-

Hôtel de Burtaigne

Hôtel de Burtaigne L'hôtel de Burtaigne a été construit par Michel Le Gronnais, fils de François Le Gronnais, vers 1531. Il associe des décors Renaissance et une structure traditionnelle aux maisons du patriciat messin. Comme l'hôtel de Heu rue de la Fontaine, il comprend deux bâtiments (4 et 6 place des Charrons), l'un large et l'autre profond, donnant sur une cour. À la mort de Michel, l'hôtel passe à son fils Jacques Le Gronnais.

La façade est décorée de 8 modillons sculptés, dont une tête et sept animaux, un lion qui porte un écu, un chien et plusieurs griffons.

L'hôtel se situe dans le quartier d'Outre-Seille, sur une place entre la grande rue Mazelle et la rivière, juste en face du Champ-à-Seille.

En février 1532, le jour des noces du neveu de Michel, Claude Le Gronnais, avec Catherine de Créhange, une partie de la galerie de l'hôtel s'effondre, là où avaient pris place la jeune mariée et une partie des invités. L'accident ne fait heureusement aucune victime.

-

Maison, 10 rue du Haut-de-Sainte-Croix

Cette maison du Haut-de-Sainte-Croix d'origine médiévale a fait l'objet de travaux en 1869 : on découvre alors deux plafonds peints du XVIe siècle dans les deux salles du premier étage. Le plafond de la pièce donnant sur la cour est alors déposé et confié au musée de la Cour d'Or. Le plafond de la pièce donnant sur la rue, daté de 1543, est recouvert de plâtre. Un nouveau chantier a lieu dans les années 1960 : le plafond de la pièce sur rue est redécouvert, mais gravement endommagé par des infiltrations d'eau. Il est déposé en 1965 et confié au musée, de même qu'une cheminée sculptée.

La maison est aujourd'hui une maison de retraite.

-

Maison de Jean Jallée

Cette maison donnait sur le Champ-à-Seille. Elle a été détruite en 1375 et ne nous est connue que par les textes. Le riche Jean Jallée accueille chez lui Robert de Bar, le duc fait prisonnier par les Messins en avril 1368. Robert essaye de s'évader de chez son hôte et est transféré par la cité dans une autre maison. Deux ans avant, Bertrand le Hungre avait acheté une grange voisine pour y accueillir une chapelle : il y installe des moines Célestins en 1370. La Chronique des Célestins raconte que peu après, Jean Jallée entre en conflit avec Bertrand et son projet de couvent en plein quartier marchand. Le 15 août 1374, pendant que les moines chantent la messe de l'Assomption, Jean invite chez lui des ménestrels pour donner un concert de trompettes et tambours, pour troubler l'office. Peu de temps après, il meurt brutalement. Bertrand rachète alors sa maison en 1375 et la fait détruire pour agrandir le couvent : on y construit le réfectoire et la cuisine.

-

La Grande maison (hôtel de Gournay)

La Grande maison (hôtel de Gournay) Le vaste bâtiment situé 9 rue du Grand Cerf (appelée au XVe et XVIe siècle « rue des Gronnais ») est aujourd'hui appelé Hôtel de Gournay ; dans son état actuel, il date des XVIe-XVIIIe siècles ; seul son portail est classé monument historique. Il s'agissait auparavant d'un des principaux hôtels patriciens de Metz : à l'angle, la rue des Parmentiers était appelée « rue derrière la Grand'maison ».

Selon le baron d'Hannoncelles (tome II, p. 82), cet hôtel appartient au XIVe siècle à la famille Falcotte (ou Faccol) puis devient la demeure de Bertrand le Hungre et de sa famille. En 1475, Pierre Baudoche et son épouse Bonne de la Marck y habitent.

-

Hôtel de Philippe Le Gronnais

Hôtel de Philippe Le Gronnais Cet hôtel s'élevait place Saint-Martin, en face de l'église du même nom. Lors de la destruction de l'immeuble, la façade a été démontée et remontée dans la cour du musée de la Cour d'Or, en face du grenier de Chèvremont.

L'entrée sur la cour se fait à gauche de la façade par une porte et un grand porche. Le bâtiment lui-même compte deux étages. Les ouvertures du rez-de-chaussée n'ont pas été conservées, sauf la belle porte du côté gauche. Au premier étage, deux séries de trois hautes fenêtres s'ouvraient peut-être sur une salle d'apparat. Le deuxième étage est ouvert de six fenêtres plus petites. Cette belle maison est un exemple rare de construction civile de la fin du XIIIe siècle qui peut être rattaché à son propriétaire, le puissant financier Philippe le Gronnais (mort en 1314).

Les propriétaires du XVe siècle sont bien documentés : l'hôtel est alors appelé hôtel Roucel, du nom de cette famille de paraiges. L'hôtel est sans doute passé aux mains des Roucel par le mariage de Henri Roucel à Marguerite Le Gronnais dit Volgenel au début du XVe siècle. À la mort de Nicolle Roucel dit de Vésigneul, leur fils, il passe en héritage à Georgette Roucel, femme de Gérard Perpignant seigneur de Luttange, maître-échevin en 1477. Il passe ensuite en héritage à leur fille Alixette Perpignant, femme de Jean Le Gronnais.

Lors du siège de 1552, le couvent de Saint-Symphorien est détruit : l'abbé acquiert la maison pour reloger sa communauté. L'hôtel est alors appelé « la Grand’maison de feu messire Jehan le Grosnay, sise devant l’église Saint-Martin ». Elle devient le noyau du nouveau Saint-Symphorien. Elle échappe à la destruction quand le couvent est supprimé en 1768 et transformé en maison de correction puis en prison.

-

Hôtel des Chaverson

L'hôtel des Chaverson était situé au bout de la rue des Trinitaires en face de la rue de la Glacière. Il est le seul hôtel aristocratique dont nous savons que la devanture arborait au XVIe siècle les armoiries de ses possesseurs : Michel Chaverson et Gertrude Le Gronnais.

On y entrait par un porche composé de deux arcades : sous la première figuraient les armoiries des Chaverson et l'autre des Gournay et des d'Abocourt (rappelant l'union entre Renaud Le Gronnais et Jennette d'Abocourt, les arrières-grands parents de Gertrude).

Après la mort des époux, l'hôtel passe aux mains de Philippe Chaverson, leur fille unique et héritière, première femme de Robert de Heu. Il est ensuite transmis à Catherine de Heu, leur fille, épouse de Claude-Antoine de Vienne, puis à Nicolle de Vienne, leur fille, épouse de Jacques de Jaucourt. À la mort de Nicolle, sans descendance, l'hôtel est acquis par Louis Ier d'Orthe, petit-fils d'Anne de Heu, fille de Robert de Heu, de son deuxième mariage. Il passe ensuite par un jeu d'alliance entre les mains de plusieurs autres familles.

Le bâtiment est finalement vendu aux Carmélites vers 1894. Le bâtiment est détruit pour reconstruire le monastère. Une salle de concert occupe aujourd'hui les lieux.

Le musée de la Cour d'Or conserve un plafond peint qui provient du couvent des Carmélites, possible vestige de l'hôtel Chaverson.

-

Maison, 12-14 rue du Change

Cette maison s'ouvrait sur la rue du Change et l'arrière donnait sur la Seille (aujourd'hui recouverte). Elle est démolie en 1964, mais son plan et son décor (peintures et plafond peint) ont pu être documentés. Le plafond est daté des années 1419-1437 (Nathalie Pascarel) ; il a été déposé au musée de la Cour d'Or.

-

Maison, 12 rue des Clercs

Au XXe siècle, la maison a été occupée par le siège du « Républicain lorrain ». En 1968, la découverte d'un plafond peint médiéval dans les locaux du journal fait sensation et contribue à sensibiliser les Messins à leur patrimoine médiéval.

Sur les murs, on a aussi découvert des fragments de peinture qui appartiennent peut-être à un cycle des neufs Preux : on reconnaît le roi Arthur. La vaste pièce devait être une salle d'apparat.

Les poutres sont datées par dendrochronologie de 1328, mais les peintures datent de la seconde moitié du XIVe siècle. Les blasons des le Hungre et des Noiron permettent d'identifier les propriétaires probables de la maison vers 1370-1383 : Nicolle Noiron dit Guedange et sa femme Isabelle Le Hungre. À la fin du XIVe siècle, la maison est vendue au chapitre de la cathédrale et sert de résidence à des chanoines.

-

Hôtel de Jacques Desch

Jacques I Desch habite rue des Allemands, comme son ancêtre Philippe au XIIIe siècle, sans qu'on connaisse l'emplacement exact de leurs maisons. À la mort d'Anne Desch en 1604, l'hôtel Desch est acquis par les Minimes et devient le noyau de leur couvent.

-

Maison, 11 rue de la Fontaine

Dans cette maison de trois étages à la façade d'aspect moderne, les archéologues ont découvert un décor du XIVe siècle : sur un mur donnant sur la cour sont peints des losanges rouges et jaunes encadrant des fleurs rouges, et les armoiries des familles Desch et Faulquenel ; au deuxième étage, un plafond médiéval peint conserve douze écus armoriés. La maison a pu être celle de Joffroy Desch et de sa femme Catherine Faulquenel.

-

Grande maison d'Outre-Seille

Grande maison d'Outre-Seille Les Louve possédait une maison dans le quartier d'Outre-Seille. Jean Louve y habitait au XIVe siècle. Cette vaste propriété donnait d'un côté sur la rue Mazelle et de l'autre sur la Seille. Elle est acquise par les Jésuites en 1635, qui la cèdent à Philippe Praillon en 1637. Les Ursulines en 1663, puis les Antonistes en 1670, transforment la propriété en couvent. Elle est démolie vers 1806-1812 lors du percement de la rue de la Grande-Armée. La Seille est recouverte par la rue Haute-Seille en 1906.

Le plan de la maison, selon les archives du XVIIe s. copiées par Viansson-Porté, permet de reconnaître la disposition des hôtels patriciens de la fin du Moyen Âge comme l'hôtel de Heu ou l'hôtel de Burtaigne. Deux bâtiments forment une vaste façade sur la rue, séparés par un proche. Un bâtiment s'étend en largeur sur la rue, l'autre en longueur dans la cour. Le fond du terrain, en bord de rivière, est occupé par un grand jardin et par une grange à trois nefs reposant sur des colonnes, qui pouvait être approvisionnée par bateau.

-

Hôtel de Vide-Bouteille

Les Raigecourt édifie l'hôtel de Vuide-Bouteille au bord de la Moselle dans la seconde moitié du XVe siècle, où réside notamment Philippe de Raigecourt dit Xappel. Proche de l'hôtel du Passe-Temps des Baudoche, il est comme lui une maison de plaisance construite au bord de l'eau sur l'île de la Chambière, près de l'abbaye Saint-Vincent et loin des quartiers marchands dont les paraiges sont originaires.

L'hôtel accueille régulièrement des princes étrangers lors de grandes festivités à la fin du XVe et au début du XVIe siècle.

-

Petit Saulcy

La place de la Comédie et la place de la Préfecture ont été aménagées dans les années 1730. Auparavant, la zone s'appelait le Petit Saulcy et comptait plusieurs îles peu peuplées, faites de jardins, qui abritaient des moulins et l'un des principaux ports fluviaux de Metz. Lors de la construction du parking Comédie, en 1991-1992, des fouilles archéologiques ont permis de comprendre l'évolution du port et de dégager trois débarcadères successifs, de l'époque de Charlemagne à la fin du XVe siècle. Le troisième débarcadère, construit au XIIIe siècle, était séparé de l'île par un chenal. À partir des années 1450, la cité fait combler le chenal qui s'envase. En 1500, au terme des travaux, le débarcadère laisse la place à un quai et les îles sont réunies. Les objets trouvés en fouilles proviennent notamment des tonnes de remblais déposés au XVe siècle : préservés par l'humidité, ils ressuscitent la vie quotidienne de Metz au Moyen Âge.

-

Grange du Saint-Esprit

Grange du Saint-Esprit À côté de leur couvent du Petit-Clairvaux, les religieuses dominicaines possédaient la grange du Saint-Esprit (23 en Chaplerue), une des trois granges crénelées subsistantes à Metz avec le grenier de Chèvremont et la grange des Antonistes, rue des Piques. En 1514, le couvent cède la grange à l'hôpital Saint-Nicolas ; peu après, la ville l'acquiert et en fait un arsenal pour l'artillerie municipale.

La façade a été détruite : les vestiges, quoique importants, ne sont pas visibles depuis la rue. Il reste les autres trois murs enserrés par les autres bâtiments du pâté de maisons, qui ont perdu leurs créneaux, ainsi que les parties supérieures : la charpente refaite au XVIIIe et le toit.

-

Porte des Allemands

Porte des Allemands Dans les années 1220, l'enceinte de Metz est considérablement agrandie, englobant le quartier d'Outre-Seille. La porte des Allemands devient alors l'une des grandes portes orientales de la cité : il prend le nom d'un hôpital tenu par les chevaliers teutoniques, un ordre de moines-chevaliers allemands. À partir de 1445, la porte est renforcée par un châtelet qui enjambe la Seille. Des travaux le modernisent au cours des XVe et XVIe siècles siècles. La porte des Allemands est la seule grande porte de Metz subsistant aujourd'hui.

-

Hôtel de Heu

Hôtel de Heu Situé aux 19 et 21 rue de la Fontaine, le bâtiment actuel est construit par la famille de Heu au cours du XVe siècle. Il comprend deux corps de bâtiment autour d'une cour et un escalier à vis à double révolution. Le n°21 occupe la longueur de la parcelle ; ses trois niveaux sont bien apparents. La salle d'apparat au premier étage est éclairée par une belle série de 14 fenêtres à tympan trilobé. Au-dessus s'étend l'attique, 2e étage sous les toits. Le second corps, au n°19, est construit en longueur entre la rue et la cour. Reconstruit à l'époque moderne, il compte désormais quatre étages. Mais au 2e étage, qui correspond à l'ancien 1er étage, on identifie encore six tympans de fenêtre de style gothique flamboyant ainsi qu'un beau dais sculpté, qui devait protéger une statue.

Les Heu étaient présents rue de la Fontaine depuis le XIIIe siècle : elle s'appelait alors la Saint-Nicolasrue, du nom de l'hôpital Saint-Nicolas situé à côté. Roger de Heu est installé du côté est de la rue. Son fils Thiébaut achète plusieurs terrains du côté ouest et y construit un vaste hôtel.

En 1521, Nicolle III de Heu y célèbre le mariage de sa fille Catherine avec Jean de Haussonville, chevalier et seigneur d'Essey.

Hôpital Saint-Nicolas L'hôpital Saint-Nicolas est la principale fondation hospitalière de Metz du XIIe au XIXe siècle. L'évêque Bertram confirme sa fondation en 1192. Établissement de soin des malades et d'accueil des pauvres, il était géré par la municipalité de Metz. Sous la tutelle des maîtres de l'hôpital, magistrats municipaux, quatre frères et quatre soeurs convers dirigeaient une équipe de soignantes ; les malades alités formaient un des quatre groupes accueillis, avec les pensionnaires, les enfants abandonnés et les infirmes. La cité a assuré des revenus importants et réguliers pour l'entretien de l'hôpital : il possède des terres, des rentes, et de nombreux droits urbains, notamment les péages de tous les ponts (sauf le Pont Rengmont et le pont des Allemands), ainsi que le droit de recevoir le plus bel habit de tous les mourants, à charge de payer l'entretien des ponts avec cette dernière redevance. Parmi ses infrastructures, on trouve des moulins, et le monopole de la brasserie de la bière à partir de 1371. Situé dans le nouveau quartier du Neufbourg, l'hôpital est rapidement entouré par un nouveau quartier. Les bâtiments s'ouvraient sur la rue du Neufbourg ou de la Fontaine à l'ouest, et sur le Champ-à-Seille de l'autre côté, à l'est. Après un incendie en 1492, les bâtiments sont reconstruits. Les poutres de la nouvelle charpente sont datées de 1512 et le portail flamboyant conservé place Saint-Nicolas date de 1518 : il porte les traces de trois piédestaux pour trois statues disparues. L'hôpital en déclin au XVIIIe siècle demeure en service tout au long des XIXe et XXe siècles. Les bâtiments subsistant ont été reconvertis en habitations en 1986. L'hôpital a développé un réseau de fondations dans le pays de Metz, des maladreries, notamment pour les lépreux confinés hors de la ville, et des gagnages qui assuraient les revenus de l'institution, comme la ferme Saint-Ladre.

Hôpital Saint-Nicolas L'hôpital Saint-Nicolas est la principale fondation hospitalière de Metz du XIIe au XIXe siècle. L'évêque Bertram confirme sa fondation en 1192. Établissement de soin des malades et d'accueil des pauvres, il était géré par la municipalité de Metz. Sous la tutelle des maîtres de l'hôpital, magistrats municipaux, quatre frères et quatre soeurs convers dirigeaient une équipe de soignantes ; les malades alités formaient un des quatre groupes accueillis, avec les pensionnaires, les enfants abandonnés et les infirmes. La cité a assuré des revenus importants et réguliers pour l'entretien de l'hôpital : il possède des terres, des rentes, et de nombreux droits urbains, notamment les péages de tous les ponts (sauf le Pont Rengmont et le pont des Allemands), ainsi que le droit de recevoir le plus bel habit de tous les mourants, à charge de payer l'entretien des ponts avec cette dernière redevance. Parmi ses infrastructures, on trouve des moulins, et le monopole de la brasserie de la bière à partir de 1371. Situé dans le nouveau quartier du Neufbourg, l'hôpital est rapidement entouré par un nouveau quartier. Les bâtiments s'ouvraient sur la rue du Neufbourg ou de la Fontaine à l'ouest, et sur le Champ-à-Seille de l'autre côté, à l'est. Après un incendie en 1492, les bâtiments sont reconstruits. Les poutres de la nouvelle charpente sont datées de 1512 et le portail flamboyant conservé place Saint-Nicolas date de 1518 : il porte les traces de trois piédestaux pour trois statues disparues. L'hôpital en déclin au XVIIIe siècle demeure en service tout au long des XIXe et XXe siècles. Les bâtiments subsistant ont été reconvertis en habitations en 1986. L'hôpital a développé un réseau de fondations dans le pays de Metz, des maladreries, notamment pour les lépreux confinés hors de la ville, et des gagnages qui assuraient les revenus de l'institution, comme la ferme Saint-Ladre. Maison de Claude Le Gronnais La maison de Claude Le Gronnais, rue Mazelle, est connue grâce à une borne de non-mitoyenneté découverte en 1628. Celle-ci, datée de 1509, affirmait que le mur de sa propriété n'était pas mitoyen mais lui appartenait.

Maison de Claude Le Gronnais La maison de Claude Le Gronnais, rue Mazelle, est connue grâce à une borne de non-mitoyenneté découverte en 1628. Celle-ci, datée de 1509, affirmait que le mur de sa propriété n'était pas mitoyen mais lui appartenait. Hôtel de Burtaigne L'hôtel de Burtaigne a été construit par Michel Le Gronnais, fils de François Le Gronnais, vers 1531. Il associe des décors Renaissance et une structure traditionnelle aux maisons du patriciat messin. Comme l'hôtel de Heu rue de la Fontaine, il comprend deux bâtiments (4 et 6 place des Charrons), l'un large et l'autre profond, donnant sur une cour. À la mort de Michel, l'hôtel passe à son fils Jacques Le Gronnais. La façade est décorée de 8 modillons sculptés, dont une tête et sept animaux, un lion qui porte un écu, un chien et plusieurs griffons. L'hôtel se situe dans le quartier d'Outre-Seille, sur une place entre la grande rue Mazelle et la rivière, juste en face du Champ-à-Seille. En février 1532, le jour des noces du neveu de Michel, Claude Le Gronnais, avec Catherine de Créhange, une partie de la galerie de l'hôtel s'effondre, là où avaient pris place la jeune mariée et une partie des invités. L'accident ne fait heureusement aucune victime.

Hôtel de Burtaigne L'hôtel de Burtaigne a été construit par Michel Le Gronnais, fils de François Le Gronnais, vers 1531. Il associe des décors Renaissance et une structure traditionnelle aux maisons du patriciat messin. Comme l'hôtel de Heu rue de la Fontaine, il comprend deux bâtiments (4 et 6 place des Charrons), l'un large et l'autre profond, donnant sur une cour. À la mort de Michel, l'hôtel passe à son fils Jacques Le Gronnais. La façade est décorée de 8 modillons sculptés, dont une tête et sept animaux, un lion qui porte un écu, un chien et plusieurs griffons. L'hôtel se situe dans le quartier d'Outre-Seille, sur une place entre la grande rue Mazelle et la rivière, juste en face du Champ-à-Seille. En février 1532, le jour des noces du neveu de Michel, Claude Le Gronnais, avec Catherine de Créhange, une partie de la galerie de l'hôtel s'effondre, là où avaient pris place la jeune mariée et une partie des invités. L'accident ne fait heureusement aucune victime. La Grande maison (hôtel de Gournay) Le vaste bâtiment situé 9 rue du Grand Cerf (appelée au XVe et XVIe siècle « rue des Gronnais ») est aujourd'hui appelé Hôtel de Gournay ; dans son état actuel, il date des XVIe-XVIIIe siècles ; seul son portail est classé monument historique. Il s'agissait auparavant d'un des principaux hôtels patriciens de Metz : à l'angle, la rue des Parmentiers était appelée « rue derrière la Grand'maison ». Selon le baron d'Hannoncelles (tome II, p. 82), cet hôtel appartient au XIVe siècle à la famille Falcotte (ou Faccol) puis devient la demeure de Bertrand le Hungre et de sa famille. En 1475, Pierre Baudoche et son épouse Bonne de la Marck y habitent.

La Grande maison (hôtel de Gournay) Le vaste bâtiment situé 9 rue du Grand Cerf (appelée au XVe et XVIe siècle « rue des Gronnais ») est aujourd'hui appelé Hôtel de Gournay ; dans son état actuel, il date des XVIe-XVIIIe siècles ; seul son portail est classé monument historique. Il s'agissait auparavant d'un des principaux hôtels patriciens de Metz : à l'angle, la rue des Parmentiers était appelée « rue derrière la Grand'maison ». Selon le baron d'Hannoncelles (tome II, p. 82), cet hôtel appartient au XIVe siècle à la famille Falcotte (ou Faccol) puis devient la demeure de Bertrand le Hungre et de sa famille. En 1475, Pierre Baudoche et son épouse Bonne de la Marck y habitent. Hôtel de Philippe Le Gronnais Cet hôtel s'élevait place Saint-Martin, en face de l'église du même nom. Lors de la destruction de l'immeuble, la façade a été démontée et remontée dans la cour du musée de la Cour d'Or, en face du grenier de Chèvremont. L'entrée sur la cour se fait à gauche de la façade par une porte et un grand porche. Le bâtiment lui-même compte deux étages. Les ouvertures du rez-de-chaussée n'ont pas été conservées, sauf la belle porte du côté gauche. Au premier étage, deux séries de trois hautes fenêtres s'ouvraient peut-être sur une salle d'apparat. Le deuxième étage est ouvert de six fenêtres plus petites. Cette belle maison est un exemple rare de construction civile de la fin du XIIIe siècle qui peut être rattaché à son propriétaire, le puissant financier Philippe le Gronnais (mort en 1314). Les propriétaires du XVe siècle sont bien documentés : l'hôtel est alors appelé hôtel Roucel, du nom de cette famille de paraiges. L'hôtel est sans doute passé aux mains des Roucel par le mariage de Henri Roucel à Marguerite Le Gronnais dit Volgenel au début du XVe siècle. À la mort de Nicolle Roucel dit de Vésigneul, leur fils, il passe en héritage à Georgette Roucel, femme de Gérard Perpignant seigneur de Luttange, maître-échevin en 1477. Il passe ensuite en héritage à leur fille Alixette Perpignant, femme de Jean Le Gronnais. Lors du siège de 1552, le couvent de Saint-Symphorien est détruit : l'abbé acquiert la maison pour reloger sa communauté. L'hôtel est alors appelé « la Grand’maison de feu messire Jehan le Grosnay, sise devant l’église Saint-Martin ». Elle devient le noyau du nouveau Saint-Symphorien. Elle échappe à la destruction quand le couvent est supprimé en 1768 et transformé en maison de correction puis en prison.

Hôtel de Philippe Le Gronnais Cet hôtel s'élevait place Saint-Martin, en face de l'église du même nom. Lors de la destruction de l'immeuble, la façade a été démontée et remontée dans la cour du musée de la Cour d'Or, en face du grenier de Chèvremont. L'entrée sur la cour se fait à gauche de la façade par une porte et un grand porche. Le bâtiment lui-même compte deux étages. Les ouvertures du rez-de-chaussée n'ont pas été conservées, sauf la belle porte du côté gauche. Au premier étage, deux séries de trois hautes fenêtres s'ouvraient peut-être sur une salle d'apparat. Le deuxième étage est ouvert de six fenêtres plus petites. Cette belle maison est un exemple rare de construction civile de la fin du XIIIe siècle qui peut être rattaché à son propriétaire, le puissant financier Philippe le Gronnais (mort en 1314). Les propriétaires du XVe siècle sont bien documentés : l'hôtel est alors appelé hôtel Roucel, du nom de cette famille de paraiges. L'hôtel est sans doute passé aux mains des Roucel par le mariage de Henri Roucel à Marguerite Le Gronnais dit Volgenel au début du XVe siècle. À la mort de Nicolle Roucel dit de Vésigneul, leur fils, il passe en héritage à Georgette Roucel, femme de Gérard Perpignant seigneur de Luttange, maître-échevin en 1477. Il passe ensuite en héritage à leur fille Alixette Perpignant, femme de Jean Le Gronnais. Lors du siège de 1552, le couvent de Saint-Symphorien est détruit : l'abbé acquiert la maison pour reloger sa communauté. L'hôtel est alors appelé « la Grand’maison de feu messire Jehan le Grosnay, sise devant l’église Saint-Martin ». Elle devient le noyau du nouveau Saint-Symphorien. Elle échappe à la destruction quand le couvent est supprimé en 1768 et transformé en maison de correction puis en prison. Grande maison d'Outre-Seille Les Louve possédait une maison dans le quartier d'Outre-Seille. Jean Louve y habitait au XIVe siècle. Cette vaste propriété donnait d'un côté sur la rue Mazelle et de l'autre sur la Seille. Elle est acquise par les Jésuites en 1635, qui la cèdent à Philippe Praillon en 1637. Les Ursulines en 1663, puis les Antonistes en 1670, transforment la propriété en couvent. Elle est démolie vers 1806-1812 lors du percement de la rue de la Grande-Armée. La Seille est recouverte par la rue Haute-Seille en 1906. Le plan de la maison, selon les archives du XVIIe s. copiées par Viansson-Porté, permet de reconnaître la disposition des hôtels patriciens de la fin du Moyen Âge comme l'hôtel de Heu ou l'hôtel de Burtaigne. Deux bâtiments forment une vaste façade sur la rue, séparés par un proche. Un bâtiment s'étend en largeur sur la rue, l'autre en longueur dans la cour. Le fond du terrain, en bord de rivière, est occupé par un grand jardin et par une grange à trois nefs reposant sur des colonnes, qui pouvait être approvisionnée par bateau.

Grande maison d'Outre-Seille Les Louve possédait une maison dans le quartier d'Outre-Seille. Jean Louve y habitait au XIVe siècle. Cette vaste propriété donnait d'un côté sur la rue Mazelle et de l'autre sur la Seille. Elle est acquise par les Jésuites en 1635, qui la cèdent à Philippe Praillon en 1637. Les Ursulines en 1663, puis les Antonistes en 1670, transforment la propriété en couvent. Elle est démolie vers 1806-1812 lors du percement de la rue de la Grande-Armée. La Seille est recouverte par la rue Haute-Seille en 1906. Le plan de la maison, selon les archives du XVIIe s. copiées par Viansson-Porté, permet de reconnaître la disposition des hôtels patriciens de la fin du Moyen Âge comme l'hôtel de Heu ou l'hôtel de Burtaigne. Deux bâtiments forment une vaste façade sur la rue, séparés par un proche. Un bâtiment s'étend en largeur sur la rue, l'autre en longueur dans la cour. Le fond du terrain, en bord de rivière, est occupé par un grand jardin et par une grange à trois nefs reposant sur des colonnes, qui pouvait être approvisionnée par bateau. Grange du Saint-Esprit À côté de leur couvent du Petit-Clairvaux, les religieuses dominicaines possédaient la grange du Saint-Esprit (23 en Chaplerue), une des trois granges crénelées subsistantes à Metz avec le grenier de Chèvremont et la grange des Antonistes, rue des Piques. En 1514, le couvent cède la grange à l'hôpital Saint-Nicolas ; peu après, la ville l'acquiert et en fait un arsenal pour l'artillerie municipale. La façade a été détruite : les vestiges, quoique importants, ne sont pas visibles depuis la rue. Il reste les autres trois murs enserrés par les autres bâtiments du pâté de maisons, qui ont perdu leurs créneaux, ainsi que les parties supérieures : la charpente refaite au XVIIIe et le toit.

Grange du Saint-Esprit À côté de leur couvent du Petit-Clairvaux, les religieuses dominicaines possédaient la grange du Saint-Esprit (23 en Chaplerue), une des trois granges crénelées subsistantes à Metz avec le grenier de Chèvremont et la grange des Antonistes, rue des Piques. En 1514, le couvent cède la grange à l'hôpital Saint-Nicolas ; peu après, la ville l'acquiert et en fait un arsenal pour l'artillerie municipale. La façade a été détruite : les vestiges, quoique importants, ne sont pas visibles depuis la rue. Il reste les autres trois murs enserrés par les autres bâtiments du pâté de maisons, qui ont perdu leurs créneaux, ainsi que les parties supérieures : la charpente refaite au XVIIIe et le toit. Porte des Allemands Dans les années 1220, l'enceinte de Metz est considérablement agrandie, englobant le quartier d'Outre-Seille. La porte des Allemands devient alors l'une des grandes portes orientales de la cité : il prend le nom d'un hôpital tenu par les chevaliers teutoniques, un ordre de moines-chevaliers allemands. À partir de 1445, la porte est renforcée par un châtelet qui enjambe la Seille. Des travaux le modernisent au cours des XVe et XVIe siècles siècles. La porte des Allemands est la seule grande porte de Metz subsistant aujourd'hui.

Porte des Allemands Dans les années 1220, l'enceinte de Metz est considérablement agrandie, englobant le quartier d'Outre-Seille. La porte des Allemands devient alors l'une des grandes portes orientales de la cité : il prend le nom d'un hôpital tenu par les chevaliers teutoniques, un ordre de moines-chevaliers allemands. À partir de 1445, la porte est renforcée par un châtelet qui enjambe la Seille. Des travaux le modernisent au cours des XVe et XVIe siècles siècles. La porte des Allemands est la seule grande porte de Metz subsistant aujourd'hui. Hôtel de Heu Situé aux 19 et 21 rue de la Fontaine, le bâtiment actuel est construit par la famille de Heu au cours du XVe siècle. Il comprend deux corps de bâtiment autour d'une cour et un escalier à vis à double révolution. Le n°21 occupe la longueur de la parcelle ; ses trois niveaux sont bien apparents. La salle d'apparat au premier étage est éclairée par une belle série de 14 fenêtres à tympan trilobé. Au-dessus s'étend l'attique, 2e étage sous les toits. Le second corps, au n°19, est construit en longueur entre la rue et la cour. Reconstruit à l'époque moderne, il compte désormais quatre étages. Mais au 2e étage, qui correspond à l'ancien 1er étage, on identifie encore six tympans de fenêtre de style gothique flamboyant ainsi qu'un beau dais sculpté, qui devait protéger une statue. Les Heu étaient présents rue de la Fontaine depuis le XIIIe siècle : elle s'appelait alors la Saint-Nicolasrue, du nom de l'hôpital Saint-Nicolas situé à côté. Roger de Heu est installé du côté est de la rue. Son fils Thiébaut achète plusieurs terrains du côté ouest et y construit un vaste hôtel. En 1521, Nicolle III de Heu y célèbre le mariage de sa fille Catherine avec Jean de Haussonville, chevalier et seigneur d'Essey.

Hôtel de Heu Situé aux 19 et 21 rue de la Fontaine, le bâtiment actuel est construit par la famille de Heu au cours du XVe siècle. Il comprend deux corps de bâtiment autour d'une cour et un escalier à vis à double révolution. Le n°21 occupe la longueur de la parcelle ; ses trois niveaux sont bien apparents. La salle d'apparat au premier étage est éclairée par une belle série de 14 fenêtres à tympan trilobé. Au-dessus s'étend l'attique, 2e étage sous les toits. Le second corps, au n°19, est construit en longueur entre la rue et la cour. Reconstruit à l'époque moderne, il compte désormais quatre étages. Mais au 2e étage, qui correspond à l'ancien 1er étage, on identifie encore six tympans de fenêtre de style gothique flamboyant ainsi qu'un beau dais sculpté, qui devait protéger une statue. Les Heu étaient présents rue de la Fontaine depuis le XIIIe siècle : elle s'appelait alors la Saint-Nicolasrue, du nom de l'hôpital Saint-Nicolas situé à côté. Roger de Heu est installé du côté est de la rue. Son fils Thiébaut achète plusieurs terrains du côté ouest et y construit un vaste hôtel. En 1521, Nicolle III de Heu y célèbre le mariage de sa fille Catherine avec Jean de Haussonville, chevalier et seigneur d'Essey.