-

Place de Chambre

Place de Chambre La place de Chambre est située en contre-bas de la cathédrale : c'est une des trois grandes places médiévales de Metz, la seule qui soit située dans la cité antique, alors que le Champ-à-Seille et la place du Change sont le centre du faubourg marchand qui apparaît au XIIe siècle. Elle tire son nom soit de la « Camera » (chambre) de l'évêque, puisque le quartier était à l'origine sous son autorité, soit de l'hospice tenu par les frères de Saint-Jean, qui accueillait pèlerins et voyageurs entre la place et la Moselle.

En Chambre se tient un marché hebdomadaire des produits alimentaires. La place accueille quelques grands événements ; en 1485, 6000 spectateurs s'y pressent pour une pièce de théâtre, le Jeu de Sainte-Barbe. En 1492, quand la cité veut faire du supplice de Jean de Landremont un acte exemplaire, elle l'organise sur la place.

-

Place du Change

Place du Change La place du Change est une des trois grandes places de Metz, avec le Champ-à-Seille son voisin et la place de Chambre. Aujourd'hui appelée place Saint-Louis, elle a gardé la moitié de ses maisons anciennes. Celles-ci témoignent de l'essor de Metz hors des murs romains : la place est allongée car les maisons sont construites le long de la muraille antique, côté campagne. La place était donc dans les faubourgs, avant d'être intégrée dans l'enceinte des années 1220. Elle était alors entièrement entourée de maisons. Elle formait avec la place voisine, le Champ-à-Seille, le coeur commercial de la cité, car c'est là que se tenaient les marchés hebdomadaires. Les changeurs se sont installés sur la place, lui donnant son nom. De très nombreux événements urbains, fêtes, théâtre, joutes, se sont tenus place du Change.

-

Maison de Perrin Mortel

La famille Mortel possédait plusieurs bâtiments sur le côté nord de l'église Saint-Simplice, maisons, remises et embarcadère sur la Seille, documentés à partir de 1303. À la fin du XIVe siècle, la maison de Perrin Mortel était située « derrière les changes », c'est-à-dire les étaux des changeurs de la place Saint-Louis. Alixette, fille de Perrin Mortel, vend la maison et ses dépendances au curé de Saint-Simplice en 1390. Le site est occupé à l'époque moderne par le presbytère de la paroisse.

-

Hôtel Saint-Livier

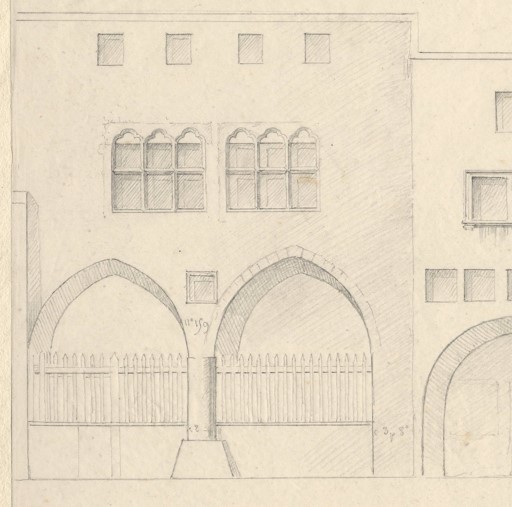

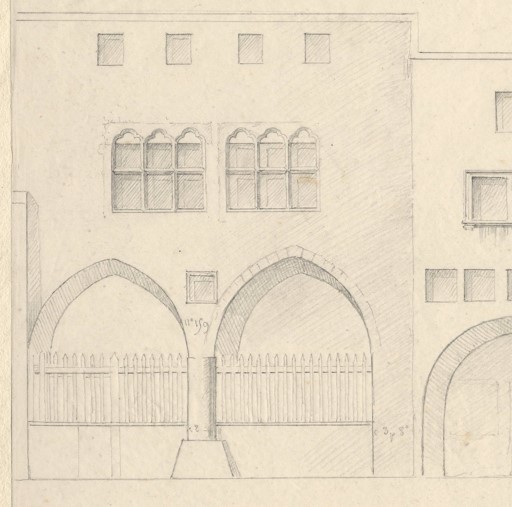

Hôtel Saint-Livier L'hôtel Saint-Livier dresse encore sa tour au sommet de la colline Sainte-Croix, monument historique et lieu de mémoire, témoin du bâti ancien de la cité et de ses légendes. Il a longtemps été considéré comme une maison romane, dont la tour rappelait l'architecture « italienne » des palais de Metz ; ce souvenir s'ajoutait à la légende médiévale qui en faisait la maison de saint Livier, le chevalier martyr, très populaire à Metz. Les études archéologiques et historiques récentes permettent de rendre cette maison à l'histoire et de la comprendre comme un « objet évolutif ».

La façade gauche présente de nombreux détails d'architecture romane. Une étude archéologique a montré que ces éléments étaient des remplois d'un bâtiment du XIIe siècle dans des murs gothiques. On peut considérer que la reconstruction a voulu préserver l'aspect ancien du bâtiment, peut-être déjà auréolé de légendes : la maison Saint-Livier possédait une valeur patrimoniale dès l'époque gothique, sans doute à cause du souvenir de saint Livier. Mais celui-ci s'étendait-il à toute la maison ? Pierre-Edouard Wagner a montré qu'au XVe siècle, deux bâtiments sont indépendants : la maison de Saint-Livier et ses fenêtres romanes au nord, l'hôtel au sud, qui comptait alors deux hautes tours. Après 1518, la famille de Raigecourt acquiert les deux maisons et en fait une vaste demeure patricienne, appelée maison de Mardigny sur le plan de 1575, d'après la seigneurie dont Anne Desch a héritée. La fresque Renaissance découverte dans le bâtiment sud peut dater de cette période.

Les bâtiments sont largement reconstruits à l'époque moderne et l'une des deux tours est démolie. L'hôtel Saint-Livier abrite aujourd'hui le Fonds régional d'art contemporain. Au XIXe siècle, Wilhelm Schmitz consacre 9 de ses 81 planches au seul hôtel Saint-Livier, témoignage unique de l'architecture profane du XIIe siècle.

-

Maison Saint-Aultre

Cette maison derrière l'église Saint-Simplice était rattachée à la légende de saint Aultre (ou saint Auctor), pauvre savetier devenu évêque de Metz au temps de la destruction de Metz par les Barbares. A proximité, la fontaine Saint-Aultre était fréquentée par les mères pour y guérir leurs enfants. Au XIVe siècle, la maison appartient à la famille Mortel. Alixette Mortel en hérite ; en 1381, elle la vend à la paroisse Saint-Simplice.

Le site de la maison Saint-Aultre a servi au presbytère de la paroisse, qui a été détruit tout comme l'église pour ouvrir la place Saint-Simplice à la Révolution.

-

Maison de Jacques de Métry

En 1408, Jacques de Métry habite une maison appartenant au chapitre de la cathédrale. Cette maison située dans la paroisse Saint-Jacques avait une de ses entrées dans la ruelle derrière Saint-Sauveur et l'autre rue des Clercs.

-

Entre deux ponts

Les exécutions capitales avaient régulièrement lieu au lieu dit "« Entre deux ponts », c'est-à-dire hors les murs, au-delà de la porte du pont des Morts, sur l'île située entre les douves du Pontiffroy et le cours de la Moselle, et entre les deux parties du pont des Morts. Selon la légende de la Vouerie, le site aurait été donné à la ville par Nemmery Baudoche au milieu du XIVe siècle.

-

Hôtel de Raigecourt

L'hôtel de Raigecourt était situé place Sainte-Croix. En 1541, il est occupé par Anne Remiat, veuve de Philippe de Raigecourt, qui y reçoit l'empereur Charles Quint lors de sa visite à Metz. En 1639, les soeurs de Sainte-Élisabeth s'installent dans l'hôtel et le transforment en église. Une vue d'Auguste Migette montre qu'au XIXe siècle, l'ancien couvent devenu dépôt de manufactures des tabacs a gardé la façade Renaissance de l'hôtel, percée d'une rosace. Comme l'hôtel de la Bullette son voisin, l'hôtel de Raigecourt est démoli lors de la construction de la maternité Saint-Croix en 1930, elle-même transformée en logements dans les années 2010.

Le musée de la Cour d'Or conserve une cheminée monumentale ornée de griffons et une gargouille en provenance du couvent Sainte-Élisabeth : datables des XVe et XVIes siècles, ces objets sont probablement les derniers vestiges de l'hôtel de Raigecourt.

-

Maison de Valentin Bousch

Le maître verrier de la cité, Valentin Bousch, habite au 20, rue de Chèvremont, en face du grenier municipal, entre le début des années 1520 et sa mort en 1541. La maison comprend son atelier de verrier.

-

Atelier monétaire

Le droit de battre monnaie était en possession des évêques de Metz depuis l'an mil ; à partir de 1292, certains évêques le concèdent à la cité pour un temps limité. En 1378, les magistrats messins décident de battre monnaie au nom de la cité et dès 1383, l'évêque leur cède le droit de frapper monnaie à perpétuité.

Dans les années 1430, la cité prend le contrôle du change et nomme désormais des changeurs municipaux ; le maître de la monnaie occupe souvent cette fonction. L'atelier monétaire est installé en 1435 près de l'église Saint-Simplice, le quartier du change, dns une rue encore appelée aujourd'hui rue de la Monnaie. Le maître de la monnaie habite avec sa famille dans une maison achetée par la ville et située à proximité. L'atelier fonctionne jusqu'en 1553 : alors que la cité est occupée par les troupes françaises, l'évêque Robert de Lenoncourt rachète le droit de monnayage.

-

La Neuve Salle

Cette salle municipale est construite par la cité et louée pour des fêtes à partir de la fin du XVe siècle. Les comptes des trésoriers de la ville nous informent sur la location de cette salle, année après année, jusqu'au XVIIe siècle au moins. On y célèbre ds mariages entre patriciens modestes et bourgeois ; à l'époque moderne, on y donne des spectacles, du théâtre aux montreurs d'ours. L'entrée principale donne sur le côté est de la place du Change (actuelle place Saint-Louis) : par les fenêtres, on peut y suivre les tournois qui s'y déroulent. A l'arrière, une autre entrée donne sur la grande place du Champ-à-Seille. La Neuve Salle a entièrement disparu et nous ne savons rien de son décor.

-

Hôtel de Lenoncourt

Selon Paul Ferry, le premier hôtel de Louis de Lenoncourt se situait au 53 rue des Allemands, emplacement ensuite occupé par l'auberge dite « Au loup », mentionnée de 1488 à 1850. En 1494, Louis de Lenoncourt a déménagé dans la même rue : c'est dans ce second hôtel de la rue des Allemands qu'il reçoit la duchesse de Lorraine, Philippe de Gueldre, en 1494.

-

Maison de Jean Gemel

Dans la deuxième moitié du XIVe siècle, Jean Gemel habite une maison située rue des Gronnais (aujourd'hui rue du Grand Cerf) d'où le duc de Bar Robert prisonnier des Messins tente de s'échapper en 1368.

-

Palais des Treize

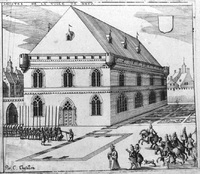

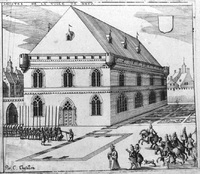

Palais des Treize Le palais des Treize un bâtiment d'inspiration gothique construit entre 1315 et 1318 à quelques pas de la cathédrale. Avant sa construction, les institutions urbaines se réunissaient dans le cloître de la cathédrale. Il comporte une chambre des ajournés (où était rendue la justice), une chambre des treize, une chambre des sept de la guerre, une chambre des comptes, une chambre des échevins, un haut et un bas palais pour les célébrations et les réceptions urbaines. Le bâtiment connaît une réfection majeure en 1417.

Après 1552, le palais des treize continue d'être utilisé pour l'exercice du pouvoir urbain. En 1633, on y installe le nouveau parlement, jusqu'à la construction d'un nouveau hôtel de ville. Le bâtiment est complètement détruit vers 1765 dans le contexte du plan d'urbanisme du maréchal de Belle-Isle et de son successeur le maréchal d'Estrées.

-

Champ-à-Seille

Champ-à-Seille La place du Champ-à-Seille est attestée dans les dernières années du XIIe siècle. Située hors des murs antiques de Metz, elle est au cœur du nouveau quartier marchand et devient la plus grande et la plus belle place de Metz, entourée de maisons à arcades. Un marché hebdomadaire s'y tient, qui déborde jusqu'à la place du Change (actuellement la place Saint-Louis).

Au XIVe siècle, le pouvoir municipal est très présent sur la place : on y trouve une halle et une balance, le contrôle des poids lors du marché étant une manifestation du pouvoir seigneurial et urbain. C'est aussi un lieu de justice : dans un coin de la place se trouvent le pilori où les délinquants sont exposés aux moqueries des citoyens, et la Xippe, un ruisseau où l'on plonge les condamnés à l'exil. On y construit la « nouvelle salle » où se tienne les fêtes urbaines et les mariages des bourgeois. La place sert de lieu de fêtes et de tournois. Elle accueille la diète d'Empire de l'empereur Charles IV en 1356.

L'ordonnancement de la place est détruit dans les années 1730 : Henri-Charles de Coislin, évêque de Metz, y construit des casernes, au grand soulagement des Messins qui n'ont plus à loger chez eux les soldats français, mais au prix de la destruction de la plus belle place de la ville. Les dernières maisons à arcades de la place sont détruites au cours du XIXe siècle. Après la destruction des casernes en 1930, la place Coislin est ouverte à l'emplacement du Champ-à-Seille. Elle sert de gare routière dans les années 1960, à l'époque où les dernières maisons de la rue Coislin sont rasées pour faire place à un grand immeuble.

-

Hôtel de Jean Chaving

Selon Philippe de Vigneulles, Jean Chaving habitait en 1519 entre Sainte-Ségolène et les Cordeliers (Chronique, t. IV, p. 270). On installe un canon dans son jardin lors du siège de la ville. En 1524, lors de son assassinat, sa maison est dite près de la paroisse Sainte-Ségolène, en direction des soeurs de « Sainte-Claire sur le mur » (les Clarisses), c'est-à-dire dans l'actuelle rue des Capucins (Chronique, t. IV, p. 491).

-

Hôtel de Philippe de Raigecourt dit Xappel

Cet hôtel aristocratique était situé sur la place Chappé (Xappel) qui s'étendait entre la rue des Bons-Enfants et la rue de la Chèvre. La place n'existe plus aujourd'hui, détruite comme la rue des Bons-Enfants et la partie de la rue de la Chèvre menant en Fournirue, en raison de la construction du Centre Saint-Jacques.

À la fin du XVe siècle, il appartenait à Philippe de Raigecourt dit Xappel. Toute une branche de la famille de Raigecourt prend le surnom de « Xappel » sans doute en raison de la possession de cet hôtel.

-

Hôtel des Roucel

Werry Roucel possède à l'époque de son second mariage en 1481 avec Anne de Berbey un hôtel aristocratique situé au Champ-à-Seille du côté de l'hôpital Saint-Nicolas. Son petit-fils, Warin Roucel, y habite en 1526.

-

Hôtel de Perrin Roucel en Change

Pierre ou Perrin Roucel détenait un hôtel aristocratique en place du Change, situé près de la « monstre des draps ». Il s'agit aujourd'hui du 31 place Saint-Louis, à l'endroit où se situe la Malterie.

On y aperçoit une main sculptée qui date en fait de 1886 et qui évoque la querelle entre un fonctionnaire municipal allemand et un négociant du nom de Maillard, qui avait giflé le fonctionnaire et avait été reconnu coupable de voie de fait.

-

Hôtel d'Antoine de Norroy

À la fin du XVe siècle, Antoine de Norroy seigneur de Port-sur-Seille possédait un hôtel urbain en face de l'hôtel de Heu, rue de la Fontaine.

Selon Jean Aubrion, lors du mariage de Nicolle de Heu et de Catherine le Gronnais en 1489, les seigneurs logent à l’hôtel de Pierre Baudoche devant l’hôpital, les dames, bourgeois et marchands à l’hôtel de Nicolle de Heu, les gens de métiers dans l’hôtel d’Antoine de Port-sur-Seille, « tout devant la maison » de Nicolle de Heu.

-

Hôtel de Conrad de Serrières

Conrad de Serrières possédait un hôtel, situé près de la rue du Poncel, vis-à-vis de la rue de la Hache. Selon Philippe de Vigneulles, cet hôtel est « beau » et « bien acoustrés » : c'est pourquoi la ville y loge Philippe de Gueldre, femme de René II, duc de Lorraine lors de sa visite en 1494.

-

Hôtel de Maheu Le Gronnais

Dans la seconde moitié du XVe siècle, Maheu Le Gronnais habitait sur la grande place du Champ-à-Seille, « devers la Xippe », c'est-à-dire près du ruisseau où se déroulaient les peines infamantes punissant les délinquants.

-

Fausse-braie et moineau de Philippe Desch

Fausse-braie et moineau de Philippe Desch En 1526-1527, le Sept des Murs Philippe Desch entreprend des travaux de modernisation des fortifications de Metz au nord de la porte des Allemands. Sur 248 m est construite une fausse-braie, c'est-à-dire un second mur devant l'enceinte, lui-même protégé par un terrassement à sa base. Un moineau, ouvrage bas donnant sur les fossés, permet des tirs de flanquement.

Une frise a été sculptée à la base du mur, en partie remblayée depuis le début du XXe siècle. Elle est connue par un relevé de 1856 et un sondage archéologique de 2013.

Philippe Desch a donné un décor exceptionnel à cette partie des murs : on a sculpté des boulets, des scènes figurées et des portraits, réalistes ou caricaturaux. Sur le moineau, un personnage entouré par les guimbardes emblématiques des Desch montre ses fesses aux ennemis de la cité. Sur le moineau et la frise de la fausse-braie, Philippe s'est fait représenter avec ses collaborateurs, identifiés par une inscription à l'intérieur du moineau : le clerc Pieron Peltre, le maçon maître d'oeuvre Thiedrich et le sergent du chantier Falquenel.

L'intérieur du moineau n'est pas accessible.

-

Maison de Philippe de Vigneulles

La maison du chroniqueur Philippe de Vigneulles a entièrement disparu, mais ses Mémoires et sa Chronique en parlent à plusieurs reprises. En mai 1494, Philippe se remarie avec Isabelle le Sarte. Le couple emménage dans une maison ayant appartenu à Mangin le tailleur, située derrière Saint-Sauveur, au coin ( « sur le tour ») de la rue des Bons-Enfants. On peut identifier son emplacement avec l'angle que faisait la rue, aujourd'hui entrée sud du centre Saint-Jacques, avec la rue de la Tête d'Or.

Dans les années 1500, Philippe achète deux autres maisons dans la même rue : en 1502, la maison Le Maignier qui appartenait à Baudat Blanchard, qu'il fait relier à sa première maison par une allée, et en 1509 la maison d'Humbert le boulanger. En 1513, quand il organise la grande fête de quartier de la Pierre Borderesse, il affirme être voisin de la pierre, située à l'angle des actuelles rue Ladoucette et de la Tête d'Or. L'une des deux maisons acquises dans l'intervalle est donc située à ce carrefour, à 150 mètres de la maison de Mangin le tailleur. Dans les années 1509-1511, il fait de grands travaux à cette maison, qui comprend alors une cour intérieure, un escalier à vis, une cheminée monumentale et un poêle.

-

Maison Bonne-Aventure

La maison Bonne-Aventure était un hôtel aristocratique localisée sur la rue de la Haye qui relie les rues du Pont-des-Morts et du Pont Saint-Georges. Au XVe siècle, elle abrite de riches demeures patriciennes et bourgeoises dont les jardins aboutissent sur les berges de la Moselle.

La maison appartient à la fin du XVe siècle à Jean Desch, clerc des Sept de la guerre. En 1494, Philippa de Gueldre, duchesse de Lorraine, en passage à Metz s'y promena avec sa cour dans les jardins, raconte Jean Aubrion dans son journal.

Place de Chambre La place de Chambre est située en contre-bas de la cathédrale : c'est une des trois grandes places médiévales de Metz, la seule qui soit située dans la cité antique, alors que le Champ-à-Seille et la place du Change sont le centre du faubourg marchand qui apparaît au XIIe siècle. Elle tire son nom soit de la « Camera » (chambre) de l'évêque, puisque le quartier était à l'origine sous son autorité, soit de l'hospice tenu par les frères de Saint-Jean, qui accueillait pèlerins et voyageurs entre la place et la Moselle. En Chambre se tient un marché hebdomadaire des produits alimentaires. La place accueille quelques grands événements ; en 1485, 6000 spectateurs s'y pressent pour une pièce de théâtre, le Jeu de Sainte-Barbe. En 1492, quand la cité veut faire du supplice de Jean de Landremont un acte exemplaire, elle l'organise sur la place.

Place de Chambre La place de Chambre est située en contre-bas de la cathédrale : c'est une des trois grandes places médiévales de Metz, la seule qui soit située dans la cité antique, alors que le Champ-à-Seille et la place du Change sont le centre du faubourg marchand qui apparaît au XIIe siècle. Elle tire son nom soit de la « Camera » (chambre) de l'évêque, puisque le quartier était à l'origine sous son autorité, soit de l'hospice tenu par les frères de Saint-Jean, qui accueillait pèlerins et voyageurs entre la place et la Moselle. En Chambre se tient un marché hebdomadaire des produits alimentaires. La place accueille quelques grands événements ; en 1485, 6000 spectateurs s'y pressent pour une pièce de théâtre, le Jeu de Sainte-Barbe. En 1492, quand la cité veut faire du supplice de Jean de Landremont un acte exemplaire, elle l'organise sur la place. Place du Change La place du Change est une des trois grandes places de Metz, avec le Champ-à-Seille son voisin et la place de Chambre. Aujourd'hui appelée place Saint-Louis, elle a gardé la moitié de ses maisons anciennes. Celles-ci témoignent de l'essor de Metz hors des murs romains : la place est allongée car les maisons sont construites le long de la muraille antique, côté campagne. La place était donc dans les faubourgs, avant d'être intégrée dans l'enceinte des années 1220. Elle était alors entièrement entourée de maisons. Elle formait avec la place voisine, le Champ-à-Seille, le coeur commercial de la cité, car c'est là que se tenaient les marchés hebdomadaires. Les changeurs se sont installés sur la place, lui donnant son nom. De très nombreux événements urbains, fêtes, théâtre, joutes, se sont tenus place du Change.

Place du Change La place du Change est une des trois grandes places de Metz, avec le Champ-à-Seille son voisin et la place de Chambre. Aujourd'hui appelée place Saint-Louis, elle a gardé la moitié de ses maisons anciennes. Celles-ci témoignent de l'essor de Metz hors des murs romains : la place est allongée car les maisons sont construites le long de la muraille antique, côté campagne. La place était donc dans les faubourgs, avant d'être intégrée dans l'enceinte des années 1220. Elle était alors entièrement entourée de maisons. Elle formait avec la place voisine, le Champ-à-Seille, le coeur commercial de la cité, car c'est là que se tenaient les marchés hebdomadaires. Les changeurs se sont installés sur la place, lui donnant son nom. De très nombreux événements urbains, fêtes, théâtre, joutes, se sont tenus place du Change. Hôtel Saint-Livier L'hôtel Saint-Livier dresse encore sa tour au sommet de la colline Sainte-Croix, monument historique et lieu de mémoire, témoin du bâti ancien de la cité et de ses légendes. Il a longtemps été considéré comme une maison romane, dont la tour rappelait l'architecture « italienne » des palais de Metz ; ce souvenir s'ajoutait à la légende médiévale qui en faisait la maison de saint Livier, le chevalier martyr, très populaire à Metz. Les études archéologiques et historiques récentes permettent de rendre cette maison à l'histoire et de la comprendre comme un « objet évolutif ». La façade gauche présente de nombreux détails d'architecture romane. Une étude archéologique a montré que ces éléments étaient des remplois d'un bâtiment du XIIe siècle dans des murs gothiques. On peut considérer que la reconstruction a voulu préserver l'aspect ancien du bâtiment, peut-être déjà auréolé de légendes : la maison Saint-Livier possédait une valeur patrimoniale dès l'époque gothique, sans doute à cause du souvenir de saint Livier. Mais celui-ci s'étendait-il à toute la maison ? Pierre-Edouard Wagner a montré qu'au XVe siècle, deux bâtiments sont indépendants : la maison de Saint-Livier et ses fenêtres romanes au nord, l'hôtel au sud, qui comptait alors deux hautes tours. Après 1518, la famille de Raigecourt acquiert les deux maisons et en fait une vaste demeure patricienne, appelée maison de Mardigny sur le plan de 1575, d'après la seigneurie dont Anne Desch a héritée. La fresque Renaissance découverte dans le bâtiment sud peut dater de cette période. Les bâtiments sont largement reconstruits à l'époque moderne et l'une des deux tours est démolie. L'hôtel Saint-Livier abrite aujourd'hui le Fonds régional d'art contemporain. Au XIXe siècle, Wilhelm Schmitz consacre 9 de ses 81 planches au seul hôtel Saint-Livier, témoignage unique de l'architecture profane du XIIe siècle.

Hôtel Saint-Livier L'hôtel Saint-Livier dresse encore sa tour au sommet de la colline Sainte-Croix, monument historique et lieu de mémoire, témoin du bâti ancien de la cité et de ses légendes. Il a longtemps été considéré comme une maison romane, dont la tour rappelait l'architecture « italienne » des palais de Metz ; ce souvenir s'ajoutait à la légende médiévale qui en faisait la maison de saint Livier, le chevalier martyr, très populaire à Metz. Les études archéologiques et historiques récentes permettent de rendre cette maison à l'histoire et de la comprendre comme un « objet évolutif ». La façade gauche présente de nombreux détails d'architecture romane. Une étude archéologique a montré que ces éléments étaient des remplois d'un bâtiment du XIIe siècle dans des murs gothiques. On peut considérer que la reconstruction a voulu préserver l'aspect ancien du bâtiment, peut-être déjà auréolé de légendes : la maison Saint-Livier possédait une valeur patrimoniale dès l'époque gothique, sans doute à cause du souvenir de saint Livier. Mais celui-ci s'étendait-il à toute la maison ? Pierre-Edouard Wagner a montré qu'au XVe siècle, deux bâtiments sont indépendants : la maison de Saint-Livier et ses fenêtres romanes au nord, l'hôtel au sud, qui comptait alors deux hautes tours. Après 1518, la famille de Raigecourt acquiert les deux maisons et en fait une vaste demeure patricienne, appelée maison de Mardigny sur le plan de 1575, d'après la seigneurie dont Anne Desch a héritée. La fresque Renaissance découverte dans le bâtiment sud peut dater de cette période. Les bâtiments sont largement reconstruits à l'époque moderne et l'une des deux tours est démolie. L'hôtel Saint-Livier abrite aujourd'hui le Fonds régional d'art contemporain. Au XIXe siècle, Wilhelm Schmitz consacre 9 de ses 81 planches au seul hôtel Saint-Livier, témoignage unique de l'architecture profane du XIIe siècle. Palais des Treize Le palais des Treize un bâtiment d'inspiration gothique construit entre 1315 et 1318 à quelques pas de la cathédrale. Avant sa construction, les institutions urbaines se réunissaient dans le cloître de la cathédrale. Il comporte une chambre des ajournés (où était rendue la justice), une chambre des treize, une chambre des sept de la guerre, une chambre des comptes, une chambre des échevins, un haut et un bas palais pour les célébrations et les réceptions urbaines. Le bâtiment connaît une réfection majeure en 1417. Après 1552, le palais des treize continue d'être utilisé pour l'exercice du pouvoir urbain. En 1633, on y installe le nouveau parlement, jusqu'à la construction d'un nouveau hôtel de ville. Le bâtiment est complètement détruit vers 1765 dans le contexte du plan d'urbanisme du maréchal de Belle-Isle et de son successeur le maréchal d'Estrées.

Palais des Treize Le palais des Treize un bâtiment d'inspiration gothique construit entre 1315 et 1318 à quelques pas de la cathédrale. Avant sa construction, les institutions urbaines se réunissaient dans le cloître de la cathédrale. Il comporte une chambre des ajournés (où était rendue la justice), une chambre des treize, une chambre des sept de la guerre, une chambre des comptes, une chambre des échevins, un haut et un bas palais pour les célébrations et les réceptions urbaines. Le bâtiment connaît une réfection majeure en 1417. Après 1552, le palais des treize continue d'être utilisé pour l'exercice du pouvoir urbain. En 1633, on y installe le nouveau parlement, jusqu'à la construction d'un nouveau hôtel de ville. Le bâtiment est complètement détruit vers 1765 dans le contexte du plan d'urbanisme du maréchal de Belle-Isle et de son successeur le maréchal d'Estrées. Champ-à-Seille La place du Champ-à-Seille est attestée dans les dernières années du XIIe siècle. Située hors des murs antiques de Metz, elle est au cœur du nouveau quartier marchand et devient la plus grande et la plus belle place de Metz, entourée de maisons à arcades. Un marché hebdomadaire s'y tient, qui déborde jusqu'à la place du Change (actuellement la place Saint-Louis). Au XIVe siècle, le pouvoir municipal est très présent sur la place : on y trouve une halle et une balance, le contrôle des poids lors du marché étant une manifestation du pouvoir seigneurial et urbain. C'est aussi un lieu de justice : dans un coin de la place se trouvent le pilori où les délinquants sont exposés aux moqueries des citoyens, et la Xippe, un ruisseau où l'on plonge les condamnés à l'exil. On y construit la « nouvelle salle » où se tienne les fêtes urbaines et les mariages des bourgeois. La place sert de lieu de fêtes et de tournois. Elle accueille la diète d'Empire de l'empereur Charles IV en 1356. L'ordonnancement de la place est détruit dans les années 1730 : Henri-Charles de Coislin, évêque de Metz, y construit des casernes, au grand soulagement des Messins qui n'ont plus à loger chez eux les soldats français, mais au prix de la destruction de la plus belle place de la ville. Les dernières maisons à arcades de la place sont détruites au cours du XIXe siècle. Après la destruction des casernes en 1930, la place Coislin est ouverte à l'emplacement du Champ-à-Seille. Elle sert de gare routière dans les années 1960, à l'époque où les dernières maisons de la rue Coislin sont rasées pour faire place à un grand immeuble.

Champ-à-Seille La place du Champ-à-Seille est attestée dans les dernières années du XIIe siècle. Située hors des murs antiques de Metz, elle est au cœur du nouveau quartier marchand et devient la plus grande et la plus belle place de Metz, entourée de maisons à arcades. Un marché hebdomadaire s'y tient, qui déborde jusqu'à la place du Change (actuellement la place Saint-Louis). Au XIVe siècle, le pouvoir municipal est très présent sur la place : on y trouve une halle et une balance, le contrôle des poids lors du marché étant une manifestation du pouvoir seigneurial et urbain. C'est aussi un lieu de justice : dans un coin de la place se trouvent le pilori où les délinquants sont exposés aux moqueries des citoyens, et la Xippe, un ruisseau où l'on plonge les condamnés à l'exil. On y construit la « nouvelle salle » où se tienne les fêtes urbaines et les mariages des bourgeois. La place sert de lieu de fêtes et de tournois. Elle accueille la diète d'Empire de l'empereur Charles IV en 1356. L'ordonnancement de la place est détruit dans les années 1730 : Henri-Charles de Coislin, évêque de Metz, y construit des casernes, au grand soulagement des Messins qui n'ont plus à loger chez eux les soldats français, mais au prix de la destruction de la plus belle place de la ville. Les dernières maisons à arcades de la place sont détruites au cours du XIXe siècle. Après la destruction des casernes en 1930, la place Coislin est ouverte à l'emplacement du Champ-à-Seille. Elle sert de gare routière dans les années 1960, à l'époque où les dernières maisons de la rue Coislin sont rasées pour faire place à un grand immeuble. Fausse-braie et moineau de Philippe Desch En 1526-1527, le Sept des Murs Philippe Desch entreprend des travaux de modernisation des fortifications de Metz au nord de la porte des Allemands. Sur 248 m est construite une fausse-braie, c'est-à-dire un second mur devant l'enceinte, lui-même protégé par un terrassement à sa base. Un moineau, ouvrage bas donnant sur les fossés, permet des tirs de flanquement. Une frise a été sculptée à la base du mur, en partie remblayée depuis le début du XXe siècle. Elle est connue par un relevé de 1856 et un sondage archéologique de 2013. Philippe Desch a donné un décor exceptionnel à cette partie des murs : on a sculpté des boulets, des scènes figurées et des portraits, réalistes ou caricaturaux. Sur le moineau, un personnage entouré par les guimbardes emblématiques des Desch montre ses fesses aux ennemis de la cité. Sur le moineau et la frise de la fausse-braie, Philippe s'est fait représenter avec ses collaborateurs, identifiés par une inscription à l'intérieur du moineau : le clerc Pieron Peltre, le maçon maître d'oeuvre Thiedrich et le sergent du chantier Falquenel. L'intérieur du moineau n'est pas accessible.

Fausse-braie et moineau de Philippe Desch En 1526-1527, le Sept des Murs Philippe Desch entreprend des travaux de modernisation des fortifications de Metz au nord de la porte des Allemands. Sur 248 m est construite une fausse-braie, c'est-à-dire un second mur devant l'enceinte, lui-même protégé par un terrassement à sa base. Un moineau, ouvrage bas donnant sur les fossés, permet des tirs de flanquement. Une frise a été sculptée à la base du mur, en partie remblayée depuis le début du XXe siècle. Elle est connue par un relevé de 1856 et un sondage archéologique de 2013. Philippe Desch a donné un décor exceptionnel à cette partie des murs : on a sculpté des boulets, des scènes figurées et des portraits, réalistes ou caricaturaux. Sur le moineau, un personnage entouré par les guimbardes emblématiques des Desch montre ses fesses aux ennemis de la cité. Sur le moineau et la frise de la fausse-braie, Philippe s'est fait représenter avec ses collaborateurs, identifiés par une inscription à l'intérieur du moineau : le clerc Pieron Peltre, le maçon maître d'oeuvre Thiedrich et le sergent du chantier Falquenel. L'intérieur du moineau n'est pas accessible.