-

Hôtel Saint-Livier

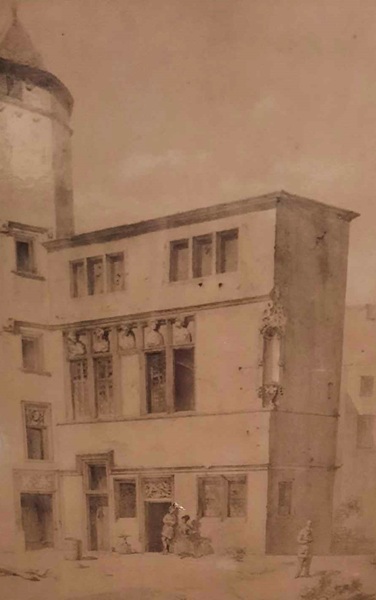

Hôtel Saint-Livier L'hôtel Saint-Livier dresse encore sa tour au sommet de la colline Sainte-Croix, monument historique et lieu de mémoire, témoin du bâti ancien de la cité et de ses légendes. Il a longtemps été considéré comme une maison romane, dont la tour rappelait l'architecture « italienne » des palais de Metz ; ce souvenir s'ajoutait à la légende médiévale qui en faisait la maison de saint Livier, le chevalier martyr, très populaire à Metz. Les études archéologiques et historiques récentes permettent de rendre cette maison à l'histoire et de la comprendre comme un « objet évolutif ».

La façade gauche présente de nombreux détails d'architecture romane. Une étude archéologique a montré que ces éléments étaient des remplois d'un bâtiment du XIIe siècle dans des murs gothiques. On peut considérer que la reconstruction a voulu préserver l'aspect ancien du bâtiment, peut-être déjà auréolé de légendes : la maison Saint-Livier possédait une valeur patrimoniale dès l'époque gothique, sans doute à cause du souvenir de saint Livier. Mais celui-ci s'étendait-il à toute la maison ? Pierre-Edouard Wagner a montré qu'au XVe siècle, deux bâtiments sont indépendants : la maison de Saint-Livier et ses fenêtres romanes au nord, l'hôtel au sud, qui comptait alors deux hautes tours. Après 1518, la famille de Raigecourt acquiert les deux maisons et en fait une vaste demeure patricienne, appelée maison de Mardigny sur le plan de 1575, d'après la seigneurie dont Anne Desch a héritée. La fresque Renaissance découverte dans le bâtiment sud peut dater de cette période.

Les bâtiments sont largement reconstruits à l'époque moderne et l'une des deux tours est démolie. L'hôtel Saint-Livier abrite aujourd'hui le Fonds régional d'art contemporain. Au XIXe siècle, Wilhelm Schmitz consacre 9 de ses 81 planches au seul hôtel Saint-Livier, témoignage unique de l'architecture profane du XIIe siècle.

En 2002, un plafond peint médiéval est découvert lors des études archéologiques : les 14" planches ont été remployées comme un plancher : son décor n'est plus lisible.

-

La Grande maison (hôtel de Gournay)

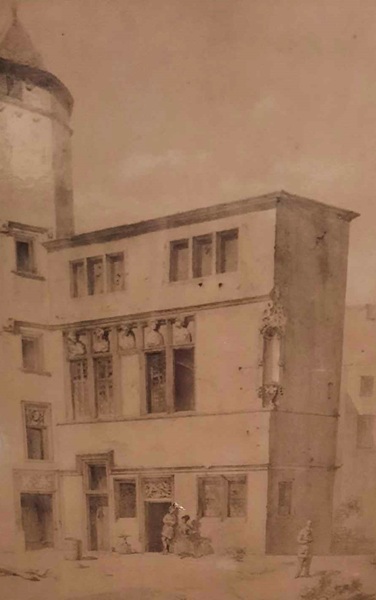

La Grande maison (hôtel de Gournay) Le vaste bâtiment situé 9 rue du Grand Cerf (appelée au XVe et XVIe siècle « rue des Gronnais ») est aujourd'hui appelé Hôtel de Gournay ; dans son état actuel, il date des XVIe-XVIIIe siècles ; seul son portail est classé monument historique. Il s'agissait auparavant d'un des principaux hôtels patriciens de Metz : à l'angle, la rue des Parmentiers était appelée « rue derrière la Grand'maison ».

Selon le baron d'Hannoncelles (tome II, p. 82), cet hôtel appartient au XIVe siècle à la famille Falcotte (ou Faccol) puis devient la demeure de Bertrand le Hungre et de sa famille. Selon Philippe de Vigneulles, "la grande Maison à côté du Saint-Esprit" a été habitée par Jean de Vy, arrière-petit-fils de Bertrand Le Hungre.

La maison passe ensuite aux Baudoche. En 1475, Pierre Baudoche et son épouse Bonne de la Marck y habitent ; Claude Baudoche en hérite. En 1517-1518, un hôte de marque y réside : le duc de Suffolk, prétendant au trône d'Angleterre en exil à Metz, est accueilli quelque temps par les Baudoche, selon Philippe de Vigneulles.

Un membre de la famille Le Gronnais qui lui a donné son nom y habite pour la première fois au début du XVIe siècle, avec Gaspard Le Gronnais.

-

La Joyeuse Garde

La Joyeuse Garde était située « en Tombois », près de l'église Sainte-Ségolène. Robert II de la Marck achète la maison au marchand Pierre Coppat en 1498. La Joyeuse Garde est alors une maison de plaisance, dont les jardins en terrasse offrent une vue sur les collines à l'est de Metz. La maison est acquise et détruite par les pères Capucins qui y installent leur couvent au XVIIe siècle. Le jardin est le premier site du Jardin botanique de Metz après la Révolution.

-

Maison Bonne-Aventure

La maison Bonne-Aventure était un hôtel aristocratique localisée sur la rue de la Haye qui relie les rues du Pont-des-Morts et du Pont Saint-Georges. Au XVe siècle, elle abrite de riches demeures patriciennes et bourgeoises dont les jardins aboutissent sur les berges de la Moselle.

La maison appartient à la fin du XVe siècle à Jean Desch, clerc des Sept de la guerre.

Jean Gérard était voisin de Jean Dex. En 1491, alors que son fils Philippe de Vigneulles est prisonnier des Lorrains, il se précipite à Bonne-Aventure quand il apprend que l'évêque de Verdun y est de passage : Guillaume d'Haraucourt promet d'intercéder pour faire libérer Philippe.

En 1494, Philippa de Gueldre, duchesse de Lorraine, en passage à Metz se promène dans les jardins de Bonne-Aventure avec sa cour, raconte Jean Aubrion dans son journal.

-

Maison canoniale n°21 puis de Thiébaut Le Gronnais

La maison est située à l'angle de la ruelle derrière Saint-Sauveur (aujourd'hui rue du Petit-Paris), à l'entrée de la rue des Clercs. Elle pourrait correspondre au 2 rue des Clercs. À l'achat en 1408, la maison coûtait une taxe de 50 livres. Elle suit le modèle type d'un hôtel entre cour et jardin.

La maison est touchée lors du bombardement de la ville par l'armée de Franz von Sickingen en 1519, sans faire de victimes. Le boulet a été retrouvé au moment de la destruction de la maison en 1862.

Le chanoine Colignon Fessal occupe la maison en 1408. Il semble qu'au cours du siècle, elle soit passé aux mains de propriétaires laïcs. En 1518, Thiébaut Le Gronnais, sa jeune épouse Marguerite Desch et son jeune fils Claude habitaient la maison quand elle fut touchée par le boulet de canon. Elle est alors désigné par Philippe de Vigneulles comme l'ancienne maison de Perrette Bataille, veuve de Joffroy Coeur de Fer, entre l'église Saint-Sauveur et la Vieille Boucherie (actuelle rue Serpenoise).

En 1513, Thiebaut habitait déjà le quartier quand la danse organisée par Philippe de Vigneulles passe juste sous ses fenêtres, mais il n'est pas sûr que ce soit dans la même maison, car Perette Bataille était alors encore en vie et l'emplacement de sa maison ne cadre pas avec le récit de Philippe.

-

Maison de Bibra

Au milieu du XVe siècle, le noble allemand Philippe de Bibra épouse une Messine, Isabelle Desch, et construit une maison de plaisance juste à la sortie de la ville, sur la route d'Allemagne, à côté de la porte des Allemands. En 1542, les ambassadeurs des Etats protestants d'Allemagne y sont hébergés et négocient pour entrer en ville : il s'agit d'obtenir la liberté de culte pour les Protestants messins. Leur entrée en ville provoque une panique.

La maison est démolie lors du siège de 1552.

-

Maison de Claude Le Gronnais

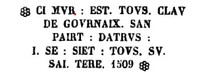

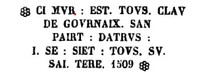

Maison de Claude Le Gronnais La maison de Claude Le Gronnais, rue Mazelle, est connue grâce à une borne de non-mitoyenneté découverte en 1628. Celle-ci, datée de 1509, affirmait que le mur de sa propriété n'était pas mitoyen mais lui appartenait.

-

Maison de Jean Gemel

Dans la deuxième moitié du XIVe siècle, Jean Gemel habite une maison située rue des Gronnais (aujourd'hui rue du Grand Cerf) d'où le duc de Bar Robert prisonnier des Messins tente de s'échapper en 1368.

-

Maison de Jean Gérard

Jean Gérard, maire de Vigneulles, se réfugie à Metz lors de la guerre de 1490. On ignore où il habite alors. Sa maison de la rue de la Haye est citée par son fils Philippe de Vigneulles pour la première fois en décembre 1491 : quand Philippe est libéré après sa captivité, c'est là qu'il vient retrouver sa famille. Philippe hérite de cette maison après la mort de son père, et y fait faire des travaux en 1511 et 1520.

L'emplacement exact. de la maison est inconnue.

-

Maison de Jean Jallée

Cette maison donnait sur le Champ-à-Seille. Elle a été détruite en 1375 et ne nous est connue que par les textes. Le riche Jean Jallée accueille chez lui Robert de Bar, le duc fait prisonnier par les Messins en avril 1368. Robert essaye de s'évader de chez son hôte et est transféré par la cité dans une autre maison. Deux ans avant, Bertrand le Hungre avait acheté une grange voisine pour y accueillir une chapelle : il y installe des moines Célestins en 1370. La Chronique des Célestins raconte que peu après, Jean Jallée entre en conflit avec Bertrand et son projet de couvent en plein quartier marchand. Le 15 août 1374, pendant que les moines chantent la messe de l'Assomption, Jean invite chez lui des ménestrels pour donner un concert de trompettes et tambours, pour troubler l'office. Peu de temps après, il meurt brutalement. Bertrand rachète alors sa maison en 1375 et la fait détruire pour agrandir le couvent : on y construit le réfectoire et la cuisine.

-

Maison de Perrin Mortel

La famille Mortel possédait plusieurs bâtiments sur le côté nord de l'église Saint-Simplice, maisons, remises et embarcadère sur la Seille, documentés à partir de 1303. À la fin du XIVe siècle, la maison de Perrin Mortel était située « derrière les changes », c'est-à-dire les étaux des changeurs de la place Saint-Louis. Alixette, fille de Perrin Mortel, vend la maison et ses dépendances au curé de Saint-Simplice en 1390. Le site est occupé à l'époque moderne par le presbytère de la paroisse.

-

Maison de Philippe de Vigneulles

La maison du chroniqueur Philippe de Vigneulles a entièrement disparu, mais ses Mémoires et sa Chronique en parlent à plusieurs reprises. En mai 1494, Philippe se remarie avec Isabelle le Sarte. Le couple emménage dans une maison ayant appartenu à Mangin le tailleur, située derrière Saint-Sauveur, au coin ( « sur le tour ») de la rue des Bons-Enfants. On peut identifier son emplacement avec l'angle que faisait la rue, aujourd'hui entrée sud du centre Saint-Jacques, avec la rue de la Tête d'Or.

Dans les années 1500, Philippe achète deux autres maisons dans la même rue : en 1502, la maison Le Maignier qui appartenait à Baudat Blanchard, qu'il fait relier à sa première maison par une allée, et en 1509 la maison d'Humbert le boulanger. En 1513, quand il organise la grande fête de quartier de la Pierre Borderesse, il affirme être voisin de la pierre, située à l'angle des actuelles rue Ladoucette et de la Tête d'Or. L'une des deux maisons acquises dans l'intervalle est donc située à ce carrefour, à 150 mètres de la maison de Mangin le tailleur. Dans les années 1509-1511, il fait de grands travaux à cette maison, qui comprend alors une cour intérieure, un escalier à vis, une cheminée monumentale et un poêle.

-

Maison des Lombards

Cette maison occupait l'angle de la Jurue (n°29) et de la rue de la Fonderie, actuelle rue de l'Abbé-Risse (n°1). Du XIVe siècle à 1514, elle est connue comme "maison des Lombards". En 1430 y habitait Perceval de Fraxinel, banquier de Verceil Lombardie qui vivait du prêt.

Côté Jurue, la maison a conservé des fenêtres trilobées, une devanture d’échoppe avec un arc en anse de panier et une porte d’entrée Renaissance. Côté cour, on remarque des arcs surbaissés et un escalier de style classique.

Une peinture murale a été mise à jour au XXe siècle sur le mur d'une des trois pièces du rez-de-chaussée, aux armoiries non identifiables.

Un plafond peint a été découvert à la fin du XIXe siècle dans une autre des trois pièces.

-

Maison des têtes

Maison des têtes La Maison des têtes a été construite entre 1518 et 1529 au 33 en Fournirue : les dates étaient inscrites sur un écu au linteau de l'escalier. Elle doit son nom aux cinq bustes sculptés qui figuraient sur sa façade. Le plan de la maison est celui des principaux hôtels particuliers messins depuis le Moyen Âge : une maison bloc à deux étages avec une galerie au premier, l'étage noble, et une tour d'angle abritant un escalier à vis. Mais par son décor, cette maison était peut-être le plus bel exemple de décor Renaissance du début du XVIe siècle à Metz. Le projet de démolition, à la fin des années 1960, rencontre une vive opposition : la maison des Têrtes devient le symbole de la destruction brutale du patrimoine ancien de Metz. La maison est détruite en 1974 lors de la construction du centre Saint-Jacques. La façade a été reconstituée en 1976, mais au n°51 en Fournirue. Les bustes qui y figurent sont des reproductions.

À la fin du XVIe siècle, la Maison des têtes était la demeure de l'orfèvre Jean Aubry et a pu être construite par un de ses ancêtres. La façade et l'escalier de la maison étaient ornés de nombreuses sculptures Renaissance. Quatre des bustes ont été déposés et vendus en 1913, sont aujourd'hui conservés au musée de la Cour d'or qui les avaient rachetés en 1973. Le cinquième buste est lui conservé au Museum of Fine Arts de Boston. Une autre sculpture de tête, qui ornait la cour, est au musée de la Cour d'or. Deux dernières têtes sculptées ont disparu et ne sont plus connues que par des relevés de l'archéologue Wilhlem Schmitz à la fin du XIXe siècle.

-

Maison Saint-Aultre

Cette maison derrière l'église Saint-Simplice était rattachée à la légende de saint Aultre (ou saint Auctor), pauvre savetier devenu évêque de Metz au temps de la destruction de Metz par les Barbares. A proximité, la fontaine Saint-Aultre était fréquentée par les mères pour y guérir leurs enfants. Au XIVe siècle, la maison appartient à la famille Mortel. Alixette Mortel en hérite ; en 1381, elle la vend à la paroisse Saint-Simplice.

Le site de la maison Saint-Aultre a servi au presbytère de la paroisse, qui a été détruit tout comme l'église pour ouvrir la place Saint-Simplice à la Révolution.

-

Maison, 1 en Jurue : la synagogue médiévale?

Maison, 1 en Jurue : la synagogue médiévale? Cette maison des XIIe et XIIIe siècles, aujourd'hui démolie, a fasciné les érudits messins du XIXe siècle, qui ont voulu y voir la synagogue des Juifs de Metz au Moyen Âge. La maison comprenait alors deux étages et conservait des salles décorées d'arcatures romanes. Elle était située entre cour et jardin et de deux accès, en Jurue, côté cour, et rue d'Enfer, côté jardin. La cour était équipée d'un puits.

En 1845, Émile Bégin identifie la maison comme une synagogue mais reproduit comme tribune des femmes l’étage de la chapelle Saint-Genest, qui est située au 3 en Jurue. En 1856, Georges Boulangé plaide pour situer la synagogue au n°1 : « l’ancienne synagogue existe encore intégralement et sert aujourd’hui d’atelier à un coutelier, au fond de la cour de la maison portant le numéro 1 de la rue Jurue ».

De fait, la communauté juive de Metz, mentionnée à partir de 888, est importante aux XIe et XIIe : les écoles rabbiniques des régions voisines accueillent des « sages lorrains » (Hakmei Lotar), dont le plus célèbre est rabbi Gershon ben Yehuda, qui enseigne à Mayence jusqu'à sa mort en 1040. Mais la puissance juive disparaît au tournant du XIIIe siècle, quand le pouvoir des paraiges s'affirme. Quand les archives sont conservées, à partir du XIIIe siècle, plus aucune présence juive n'est attestée en Jurue, nom qui signifie pourtant la rue des Juifs. Une synagogue a forcément existé, mais Jean-Luc Fray conclut que rien ne prouve qu'elle ait été située au n°1 de la Jurue.

-

Maison, 10 rue du Haut-de-Sainte-Croix

Cette maison du Haut-de-Sainte-Croix, sans doute construite au XIIIe siècle, a fait l'objet de travaux en 1869 : on découvre alors deux plafonds peints du XVIe siècle dans les deux salles du premier étage. Le plafond de la pièce donnant sur la cour est alors déposé et confié au musée de la Cour d'Or. Le plafond de la pièce donnant sur la rue, daté de 1543, est recouvert de plâtre. Un nouveau chantier a lieu dans les années 1960 : le plafond de la pièce sur rue est redécouvert, mais gravement endommagé par des infiltrations d'eau. Il est déposé en 1965 et confié au musée, de même qu'une cheminée sculptée. La maison, laissée à l'abandon et pillée, s'effondre en 1970, au moment de son inscription comme Monument historique. Les deux ailes XVIe siècle et le jardin à l'arrière sont détruits pour établir le parking de la Cité administrative. Reconstruite, la maison sur rue abrite aujourd'hui une maison de retraite.

-

Maison, 11 rue de la Fontaine

Dans cette maison de trois étages à la façade d'aspect moderne, les archéologues ont découvert un décor du XIVe siècle : sur un mur donnant sur la cour sont peints des losanges rouges et jaunes encadrant des fleurs rouges, et les armoiries des familles Desch et Faulquenel ; au deuxième étage, un plafond médiéval peint conserve douze écus armoriés. La maison a pu être celle de Joffroy Desch et de sa femme Catherine Faulquenel.

-

Maison, 12-14 rue du Change

Cette grande maison du XIVe siècle s'ouvrait sur la rue du Change et l'arrière donnait sur la Seille (aujourd'hui recouverte). On ignore qui étaient ses propriétaires au Moyen Âge. Au premier étage, une vaste pièce d'apparat s'ouvrait sur la cour par sept fenêtres : les poutres du plafond sont datées des années 1350.Au XVe siècle, la maison est réaménagée et la salle coupée en deux. C'est alors, dans les années 1419-1437, le plafond de la maison est peint (selon Nathalie Pascarel). Il est remarquable pour son bestiaire comme pour son programme héraldique,

La maison est démolie en 1964, mais son plan et son décor (peintures et plafond peint) ont pu être documentés. Le plafond a été déposé au musée de la Cour d'Or.

-

Maison, 28 rue de la Chèvre

Cette maison reconstruite au XVIIIe siècle avait conservé plusieurs vestiges médiévaux : une façade sur cour du XIIIe siècle, un tympan sculpté sur la porte, et un plafond peint qui avait été réutilisé. La maison a été détruite en 1964 pour céder la place à une école primaire. Le tympan, très dégradé, a rejoint en partie le musée, tout comme les éléments du plafond.

-

Vieille boucherie

La Vieille boucherie est la boucherie principale de la ville. Elle donne son nom à une section de la grande rue qui va de la porte Serpenoise au quartier Saint-Jacques.

Hôtel Saint-Livier L'hôtel Saint-Livier dresse encore sa tour au sommet de la colline Sainte-Croix, monument historique et lieu de mémoire, témoin du bâti ancien de la cité et de ses légendes. Il a longtemps été considéré comme une maison romane, dont la tour rappelait l'architecture « italienne » des palais de Metz ; ce souvenir s'ajoutait à la légende médiévale qui en faisait la maison de saint Livier, le chevalier martyr, très populaire à Metz. Les études archéologiques et historiques récentes permettent de rendre cette maison à l'histoire et de la comprendre comme un « objet évolutif ». La façade gauche présente de nombreux détails d'architecture romane. Une étude archéologique a montré que ces éléments étaient des remplois d'un bâtiment du XIIe siècle dans des murs gothiques. On peut considérer que la reconstruction a voulu préserver l'aspect ancien du bâtiment, peut-être déjà auréolé de légendes : la maison Saint-Livier possédait une valeur patrimoniale dès l'époque gothique, sans doute à cause du souvenir de saint Livier. Mais celui-ci s'étendait-il à toute la maison ? Pierre-Edouard Wagner a montré qu'au XVe siècle, deux bâtiments sont indépendants : la maison de Saint-Livier et ses fenêtres romanes au nord, l'hôtel au sud, qui comptait alors deux hautes tours. Après 1518, la famille de Raigecourt acquiert les deux maisons et en fait une vaste demeure patricienne, appelée maison de Mardigny sur le plan de 1575, d'après la seigneurie dont Anne Desch a héritée. La fresque Renaissance découverte dans le bâtiment sud peut dater de cette période. Les bâtiments sont largement reconstruits à l'époque moderne et l'une des deux tours est démolie. L'hôtel Saint-Livier abrite aujourd'hui le Fonds régional d'art contemporain. Au XIXe siècle, Wilhelm Schmitz consacre 9 de ses 81 planches au seul hôtel Saint-Livier, témoignage unique de l'architecture profane du XIIe siècle. En 2002, un plafond peint médiéval est découvert lors des études archéologiques : les 14" planches ont été remployées comme un plancher : son décor n'est plus lisible.

Hôtel Saint-Livier L'hôtel Saint-Livier dresse encore sa tour au sommet de la colline Sainte-Croix, monument historique et lieu de mémoire, témoin du bâti ancien de la cité et de ses légendes. Il a longtemps été considéré comme une maison romane, dont la tour rappelait l'architecture « italienne » des palais de Metz ; ce souvenir s'ajoutait à la légende médiévale qui en faisait la maison de saint Livier, le chevalier martyr, très populaire à Metz. Les études archéologiques et historiques récentes permettent de rendre cette maison à l'histoire et de la comprendre comme un « objet évolutif ». La façade gauche présente de nombreux détails d'architecture romane. Une étude archéologique a montré que ces éléments étaient des remplois d'un bâtiment du XIIe siècle dans des murs gothiques. On peut considérer que la reconstruction a voulu préserver l'aspect ancien du bâtiment, peut-être déjà auréolé de légendes : la maison Saint-Livier possédait une valeur patrimoniale dès l'époque gothique, sans doute à cause du souvenir de saint Livier. Mais celui-ci s'étendait-il à toute la maison ? Pierre-Edouard Wagner a montré qu'au XVe siècle, deux bâtiments sont indépendants : la maison de Saint-Livier et ses fenêtres romanes au nord, l'hôtel au sud, qui comptait alors deux hautes tours. Après 1518, la famille de Raigecourt acquiert les deux maisons et en fait une vaste demeure patricienne, appelée maison de Mardigny sur le plan de 1575, d'après la seigneurie dont Anne Desch a héritée. La fresque Renaissance découverte dans le bâtiment sud peut dater de cette période. Les bâtiments sont largement reconstruits à l'époque moderne et l'une des deux tours est démolie. L'hôtel Saint-Livier abrite aujourd'hui le Fonds régional d'art contemporain. Au XIXe siècle, Wilhelm Schmitz consacre 9 de ses 81 planches au seul hôtel Saint-Livier, témoignage unique de l'architecture profane du XIIe siècle. En 2002, un plafond peint médiéval est découvert lors des études archéologiques : les 14" planches ont été remployées comme un plancher : son décor n'est plus lisible. La Grande maison (hôtel de Gournay) Le vaste bâtiment situé 9 rue du Grand Cerf (appelée au XVe et XVIe siècle « rue des Gronnais ») est aujourd'hui appelé Hôtel de Gournay ; dans son état actuel, il date des XVIe-XVIIIe siècles ; seul son portail est classé monument historique. Il s'agissait auparavant d'un des principaux hôtels patriciens de Metz : à l'angle, la rue des Parmentiers était appelée « rue derrière la Grand'maison ». Selon le baron d'Hannoncelles (tome II, p. 82), cet hôtel appartient au XIVe siècle à la famille Falcotte (ou Faccol) puis devient la demeure de Bertrand le Hungre et de sa famille. Selon Philippe de Vigneulles, "la grande Maison à côté du Saint-Esprit" a été habitée par Jean de Vy, arrière-petit-fils de Bertrand Le Hungre. La maison passe ensuite aux Baudoche. En 1475, Pierre Baudoche et son épouse Bonne de la Marck y habitent ; Claude Baudoche en hérite. En 1517-1518, un hôte de marque y réside : le duc de Suffolk, prétendant au trône d'Angleterre en exil à Metz, est accueilli quelque temps par les Baudoche, selon Philippe de Vigneulles. Un membre de la famille Le Gronnais qui lui a donné son nom y habite pour la première fois au début du XVIe siècle, avec Gaspard Le Gronnais.

La Grande maison (hôtel de Gournay) Le vaste bâtiment situé 9 rue du Grand Cerf (appelée au XVe et XVIe siècle « rue des Gronnais ») est aujourd'hui appelé Hôtel de Gournay ; dans son état actuel, il date des XVIe-XVIIIe siècles ; seul son portail est classé monument historique. Il s'agissait auparavant d'un des principaux hôtels patriciens de Metz : à l'angle, la rue des Parmentiers était appelée « rue derrière la Grand'maison ». Selon le baron d'Hannoncelles (tome II, p. 82), cet hôtel appartient au XIVe siècle à la famille Falcotte (ou Faccol) puis devient la demeure de Bertrand le Hungre et de sa famille. Selon Philippe de Vigneulles, "la grande Maison à côté du Saint-Esprit" a été habitée par Jean de Vy, arrière-petit-fils de Bertrand Le Hungre. La maison passe ensuite aux Baudoche. En 1475, Pierre Baudoche et son épouse Bonne de la Marck y habitent ; Claude Baudoche en hérite. En 1517-1518, un hôte de marque y réside : le duc de Suffolk, prétendant au trône d'Angleterre en exil à Metz, est accueilli quelque temps par les Baudoche, selon Philippe de Vigneulles. Un membre de la famille Le Gronnais qui lui a donné son nom y habite pour la première fois au début du XVIe siècle, avec Gaspard Le Gronnais. Maison de Claude Le Gronnais La maison de Claude Le Gronnais, rue Mazelle, est connue grâce à une borne de non-mitoyenneté découverte en 1628. Celle-ci, datée de 1509, affirmait que le mur de sa propriété n'était pas mitoyen mais lui appartenait.

Maison de Claude Le Gronnais La maison de Claude Le Gronnais, rue Mazelle, est connue grâce à une borne de non-mitoyenneté découverte en 1628. Celle-ci, datée de 1509, affirmait que le mur de sa propriété n'était pas mitoyen mais lui appartenait. Maison des têtes La Maison des têtes a été construite entre 1518 et 1529 au 33 en Fournirue : les dates étaient inscrites sur un écu au linteau de l'escalier. Elle doit son nom aux cinq bustes sculptés qui figuraient sur sa façade. Le plan de la maison est celui des principaux hôtels particuliers messins depuis le Moyen Âge : une maison bloc à deux étages avec une galerie au premier, l'étage noble, et une tour d'angle abritant un escalier à vis. Mais par son décor, cette maison était peut-être le plus bel exemple de décor Renaissance du début du XVIe siècle à Metz. Le projet de démolition, à la fin des années 1960, rencontre une vive opposition : la maison des Têrtes devient le symbole de la destruction brutale du patrimoine ancien de Metz. La maison est détruite en 1974 lors de la construction du centre Saint-Jacques. La façade a été reconstituée en 1976, mais au n°51 en Fournirue. Les bustes qui y figurent sont des reproductions. À la fin du XVIe siècle, la Maison des têtes était la demeure de l'orfèvre Jean Aubry et a pu être construite par un de ses ancêtres. La façade et l'escalier de la maison étaient ornés de nombreuses sculptures Renaissance. Quatre des bustes ont été déposés et vendus en 1913, sont aujourd'hui conservés au musée de la Cour d'or qui les avaient rachetés en 1973. Le cinquième buste est lui conservé au Museum of Fine Arts de Boston. Une autre sculpture de tête, qui ornait la cour, est au musée de la Cour d'or. Deux dernières têtes sculptées ont disparu et ne sont plus connues que par des relevés de l'archéologue Wilhlem Schmitz à la fin du XIXe siècle.

Maison des têtes La Maison des têtes a été construite entre 1518 et 1529 au 33 en Fournirue : les dates étaient inscrites sur un écu au linteau de l'escalier. Elle doit son nom aux cinq bustes sculptés qui figuraient sur sa façade. Le plan de la maison est celui des principaux hôtels particuliers messins depuis le Moyen Âge : une maison bloc à deux étages avec une galerie au premier, l'étage noble, et une tour d'angle abritant un escalier à vis. Mais par son décor, cette maison était peut-être le plus bel exemple de décor Renaissance du début du XVIe siècle à Metz. Le projet de démolition, à la fin des années 1960, rencontre une vive opposition : la maison des Têrtes devient le symbole de la destruction brutale du patrimoine ancien de Metz. La maison est détruite en 1974 lors de la construction du centre Saint-Jacques. La façade a été reconstituée en 1976, mais au n°51 en Fournirue. Les bustes qui y figurent sont des reproductions. À la fin du XVIe siècle, la Maison des têtes était la demeure de l'orfèvre Jean Aubry et a pu être construite par un de ses ancêtres. La façade et l'escalier de la maison étaient ornés de nombreuses sculptures Renaissance. Quatre des bustes ont été déposés et vendus en 1913, sont aujourd'hui conservés au musée de la Cour d'or qui les avaient rachetés en 1973. Le cinquième buste est lui conservé au Museum of Fine Arts de Boston. Une autre sculpture de tête, qui ornait la cour, est au musée de la Cour d'or. Deux dernières têtes sculptées ont disparu et ne sont plus connues que par des relevés de l'archéologue Wilhlem Schmitz à la fin du XIXe siècle. Maison, 1 en Jurue : la synagogue médiévale? Cette maison des XIIe et XIIIe siècles, aujourd'hui démolie, a fasciné les érudits messins du XIXe siècle, qui ont voulu y voir la synagogue des Juifs de Metz au Moyen Âge. La maison comprenait alors deux étages et conservait des salles décorées d'arcatures romanes. Elle était située entre cour et jardin et de deux accès, en Jurue, côté cour, et rue d'Enfer, côté jardin. La cour était équipée d'un puits. En 1845, Émile Bégin identifie la maison comme une synagogue mais reproduit comme tribune des femmes l’étage de la chapelle Saint-Genest, qui est située au 3 en Jurue. En 1856, Georges Boulangé plaide pour situer la synagogue au n°1 : « l’ancienne synagogue existe encore intégralement et sert aujourd’hui d’atelier à un coutelier, au fond de la cour de la maison portant le numéro 1 de la rue Jurue ». De fait, la communauté juive de Metz, mentionnée à partir de 888, est importante aux XIe et XIIe : les écoles rabbiniques des régions voisines accueillent des « sages lorrains » (Hakmei Lotar), dont le plus célèbre est rabbi Gershon ben Yehuda, qui enseigne à Mayence jusqu'à sa mort en 1040. Mais la puissance juive disparaît au tournant du XIIIe siècle, quand le pouvoir des paraiges s'affirme. Quand les archives sont conservées, à partir du XIIIe siècle, plus aucune présence juive n'est attestée en Jurue, nom qui signifie pourtant la rue des Juifs. Une synagogue a forcément existé, mais Jean-Luc Fray conclut que rien ne prouve qu'elle ait été située au n°1 de la Jurue.

Maison, 1 en Jurue : la synagogue médiévale? Cette maison des XIIe et XIIIe siècles, aujourd'hui démolie, a fasciné les érudits messins du XIXe siècle, qui ont voulu y voir la synagogue des Juifs de Metz au Moyen Âge. La maison comprenait alors deux étages et conservait des salles décorées d'arcatures romanes. Elle était située entre cour et jardin et de deux accès, en Jurue, côté cour, et rue d'Enfer, côté jardin. La cour était équipée d'un puits. En 1845, Émile Bégin identifie la maison comme une synagogue mais reproduit comme tribune des femmes l’étage de la chapelle Saint-Genest, qui est située au 3 en Jurue. En 1856, Georges Boulangé plaide pour situer la synagogue au n°1 : « l’ancienne synagogue existe encore intégralement et sert aujourd’hui d’atelier à un coutelier, au fond de la cour de la maison portant le numéro 1 de la rue Jurue ». De fait, la communauté juive de Metz, mentionnée à partir de 888, est importante aux XIe et XIIe : les écoles rabbiniques des régions voisines accueillent des « sages lorrains » (Hakmei Lotar), dont le plus célèbre est rabbi Gershon ben Yehuda, qui enseigne à Mayence jusqu'à sa mort en 1040. Mais la puissance juive disparaît au tournant du XIIIe siècle, quand le pouvoir des paraiges s'affirme. Quand les archives sont conservées, à partir du XIIIe siècle, plus aucune présence juive n'est attestée en Jurue, nom qui signifie pourtant la rue des Juifs. Une synagogue a forcément existé, mais Jean-Luc Fray conclut que rien ne prouve qu'elle ait été située au n°1 de la Jurue.