-

Atelier de potier et poêlier, place de Chambre

En 1976 a lieu une fouille 4-6 place de Chambre, dans l'immeuble occupé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Les archéologues collectent des moules de carreaux de poêle et plusieurs dizaines de fragments de carreaux. La paroisse Saint-Victor-en-Chambre comptait au XVe siècle dix ateliers de potiers au XVe siècle. Cet atelier actif aux XVe et XVIe siècles s'était peut-être spécialisé dans la fabrication de beaux carreaux de poêle glaçurés, ornés de scènes religieuses ou chevaleresques.

-

Auberge de la Tête d'Or

Cette auberge est mentionnée du XIVe au XVIIe siècle ; ses bâtiments s'étendaient de la rue de la Tête d'Or, qui en a gardé le nom, jusqu'à la rue des Bons-Enfants. A partir de la fin du XVe siècle, les chroniques mentionnent régulièrement le séjour de riches étrangers et d'ambassadeurs dans cette auberge, qui est donc alors une des principales de la ville.

-

École rabbinique (1619-1847)

Une communauté juive se réimplante à Metz à l'époque moderne lors de l'occupation française. Elle installe ses bâtiments religieux en Basse-Saulnerie en 1619. La synagogue a été détruite en 1847, l’école rabbinique en 1853. Des sculptures provenant de l'école rabbinique sont encore conservées.

Selon un témoignage oral recueilli par Auguste Migette, les bâtiments auraient occupé le premier emplacement du couvent des Carmes, après 1254 et avant 1275. Le décor intérieur qu'il dessine est un bon témoignage de l'habitat du XIIIe siècle, qui a été ici préservé jusqu'au XIXe siècle.

-

Étuves du Tombois

Selon les relevés de Frédéric Ferber, Metz possède à la fin du Moyen Âge 16 à 20 établissements de bains chauds, qui sont des lieux d'hygiène mais aussi des lieux de sociabilité. On y vient pour prendre un bain d'eau chaude ou seulement un bain de vapeur. La moitié des étuves sont situés sur la Moselle et l'autre sur la Seille, comme l'étuve du Tombois, située en Chandellerue. Était-elle mixte, ou les deux sexes y étaient-ils séparés, comme c'est de plus en plus le cas à la fin du Moyen Âge? La documentation ne permet pas de le dire. Les tenanciers, « stuveurs », travaillent souvent en couple, comme ceux que Philippe de Vigneulles met en scène dans un de ses contes, où la « stuveresse » trompe son mari avec un moine du quartier.

-

Grande maison d'Outre-Seille

Grande maison d'Outre-Seille Les Louve possédait une maison dans le quartier d'Outre-Seille. Jean Louve y habitait au XIVe siècle. Cette vaste propriété donnait d'un côté sur la rue Mazelle et de l'autre sur la Seille. Elle est acquise par les Jésuites en 1635, qui la cèdent à Philippe Praillon en 1637. Les Ursulines en 1663, puis les Antonistes en 1670, transforment la propriété en couvent. Elle est démolie vers 1806-1812 lors du percement de la rue de la Grande-Armée. La Seille est recouverte par la rue Haute-Seille en 1906.

Le plan de la maison, selon les archives du XVIIe s. copiées par Viansson-Porté, permet de reconnaître la disposition des hôtels patriciens de la fin du Moyen Âge comme l'hôtel de Heu ou l'hôtel de Burtaigne. Deux bâtiments forment une vaste façade sur la rue, séparés par un proche. Un bâtiment s'étend en largeur sur la rue, l'autre en longueur dans la cour. Le fond du terrain, en bord de rivière, est occupé par un grand jardin et par une grange à trois nefs reposant sur des colonnes, qui pouvait être approvisionnée par bateau.

-

Grande maison de Jurue puis maison du Doyen

Grande maison de Jurue puis maison du Doyen L'histoire de ce bâtiment connu comme l'ancien hôtel de la famille de la Court connaît une trajectoire mouvementée aux XIVe et XVe siècle. La famille de la Court est un lignage messin qui est particulièrement lié au paraige de Jurue. En effet, en 1267, Jean de la Court (†1288) y possède 5 maisons localisés devant la cour de Sainte-Croix en Jurue. La maison qu'on désigne comme la « Grande maison de la Place Jurue » appartient à la fin du XIIIe siècle à Guillaume de la Court, un chanoine de la cathédrale et frère de Jean. C'est dans cet hôtel praticien qu'un autel dédié à sainte Catherine est fondé par Poince Ruèce, veuve de Nicolle de la Court (neveu de Guillaume) et par Alixette sa fille. L'autel est par la suite transféré à une date inconnue avant 1344 à l'église Sainte-Croix. Elles fondent également en 1321 l'hôpital Pontiffroy.

La maison paraît ensuite avoir passé à Amiette de la Court, fille de Nicolle et de Poince, puis en dot à son époux Jean Le Hungre. Lors du partage des biens de Jean Le Hungre en 1337 par sa veuve Amiette et par son frère Jean de la Court, la « Grand maison que fut Willame de la Court sur la Place en Jurue » passe finalement aux mains de Guillaume Le Hungre, fils d'Amiette et de Jean. On perd ensuite la trace des propriétaires de la maison pendant près d'un siècle.

Avant 1440, la cité l'achète et la transforme pour abriter l'administration des impôts. Cette acquisition s'inscrit dans une suite d'achats par la ville pour installer différentes commissions spécialisées, comme les Sept de la Maletôte qui ne peut plus œuvrer au Palais des Treize faute d'espace. À partir de 1379, ils travaillent dans une maison en location. Quelques années plus tard, la ville décide d'acquérir finalement les maisons et bâtiments dans lesquels les différentes septeries sont installées. C'est ce qui semble avoir été le cas pour la « Grande maison de Jurue » selon Pierre-Édouard Wagner.

On l'appelle désormais l'hôtel de la Bulette, car c'est là que sont rédigés les contrats concernant les propriétés : à la fin de la rédaction de chaque acte, une gouttelette de cire (nommée bulette), servait alors de validation. Mais la maison abrite aussi les services de l’enregistrement de la maltôte, un impôt extraordinaire, qui s'appliquait à des biens de consommation courante, vin, bière, cire... L’hôtel de la Bulette est aussi, plus souvent, appelé « la maison du Doyen », ou encore « la Maison de la Ville », « la maison des prisonniers ». En effet, les magistrats s’étaient réservé l’utilisation des caves ; une partie est aménagée en prison accueillant le plus souvent des prisonniers de guerre, placés sous la garde d’un « doyen des prisonniers » ; ce poste de concierge étant généralement confié au doyen des sergents des Treize. L’hôtel devient définitivement une prison en 1507 et le reste jusqu'en 1792.

En 1931-1934, le bâtiment est démoli pour laisser place à l’hôpital Sainte-Croix. Seule la porte à bossages baroques est conservée et remontée rue des Récollets. La façade que l’on voit aujourd’hui est une réplique de la façade médiévale

-

Hôtel Baudoche dit hôtel du Passe-Temps

Hôtel Baudoche dit hôtel du Passe-Temps L'hôtel Baudoche est fondé Pierre Baudoche entre 1486 et 1488, selon la chronique de Philippe de Vigneulles. Il est composé de nombreux corps de logis. Situé sur l'île du Pontiffroy, au bord de la Moselle, il s'agit d'une maison de plaisance destinée, comme son nom l'indique, aux loisirs. D'autres hôtels longeaient la Moselle comme l'hôtel Bonne-Aventure et l'hôtel Vide-Bouteille. Sur la façade du Passe-Temps était gravée l'inscription suivante :

Passe-Temps pour gens solacier,

Est nommée ceste maison,

Qui par avant longue saison,

Se nommait le moulin Grangier

Les chroniques rapportent plusieurs visites de princes à Metz, logés à l'hôtel Baudoche. Le roi des Romains Maximilien de Habsbourg y loge le 27 septembre 1498. Les duchesses de Lorraine en font de même : Philippe de Gueldres en 1498 et Renée de Bourbon-Montpensier en 1523. À la mort de François Baudoche, petit-fils de Pierre, en 1558, l'hôtel sort du patrimoine familial. En 1560, il appartient à Jean de Morbach, un échevin de Sierck. L'hôtel prend alors le nom de maison de Morbach. Claude de Chastillon qui réalisent plusieurs gravures de bâtiments remarquables de la ville représente le Passe-Temps tel qu'il était en 1610, nous donnant un aperçu de l'ampleur du complexe.

Il est par la suite acheté par Paul Ferry en 1637 et revendu en 1650. Après 1690, l'édifice en ruines est démembré et les bâtiments sont détruits entre 1737 et 1757. II est détruit au début du XIXe siècle. Il n'en reste plus aujourd'hui qu'une tour visible sur le site du Lycée Fabert, et une cheminée monumentale déposée au musée de la Cour d'Or.

-

Hôtel d'Antoine de Norroy

À la fin du XVe siècle, Antoine de Norroy seigneur de Port-sur-Seille possédait un hôtel urbain en face de l'hôtel de Heu, rue de la Fontaine.

Selon Jean Aubrion, lors du mariage de Nicolle de Heu et de Catherine le Gronnais en 1489, les seigneurs logent à l’hôtel de Pierre Baudoche devant l’hôpital, les dames, bourgeois et marchands à l’hôtel de Nicolle de Heu, les gens de métiers dans l’hôtel d’Antoine de Port-sur-Seille, « tout devant la maison » de Nicolle de Heu.

-

Hôtel de Burtaigne

Hôtel de Burtaigne L'hôtel de Burtaigne a été construit par Michel Le Gronnais, fils de François Le Gronnais, vers 1531. Il associe des décors Renaissance et une structure traditionnelle aux maisons du patriciat messin. Comme l'hôtel de Heu rue de la Fontaine, il comprend deux bâtiments (4 et 6 place des Charrons), l'un large et l'autre profond, donnant sur une cour. À la mort de Michel, l'hôtel passe à son fils Jacques Le Gronnais.

La façade est décorée de 8 modillons sculptés, dont une tête et sept animaux, un lion qui porte un écu, un chien et plusieurs griffons.

L'hôtel se situe dans le quartier d'Outre-Seille, sur une place entre la grande rue Mazelle et la rivière, juste en face du Champ-à-Seille.

En février 1532, le jour des noces du neveu de Michel, Claude Le Gronnais, avec Catherine de Créhange, une partie de la galerie de l'hôtel s'effondre, là où avaient pris place la jeune mariée et une partie des invités. L'accident ne fait heureusement aucune victime.

-

Hôtel de Conrad de Serrières

Conrad de Serrières possédait un hôtel, situé près de la rue du Poncel, vis-à-vis de la rue de la Hache. Selon Philippe de Vigneulles, cet hôtel est « beau » et « bien acoustrés » : c'est pourquoi la ville y loge Philippe de Gueldre, femme de René II, duc de Lorraine lors de sa visite en 1494.

-

Hôtel de Heu

Hôtel de Heu Situé aux 19 et 21 rue de la Fontaine, le bâtiment actuel est construit par la famille de Heu au cours du XVe siècle. Il comprend deux corps de bâtiment autour d'une cour et un escalier à vis à double révolution. Le n°21 occupe la longueur de la parcelle ; ses trois niveaux sont bien apparents. La salle d'apparat au premier étage est éclairée par une belle série de 14 fenêtres à tympan trilobé. Au-dessus s'étend l'attique, 2e étage sous les toits. Le second corps, au n°19, est construit en longueur entre la rue et la cour. Reconstruit à l'époque moderne, il compte désormais quatre étages. Mais au 2e étage, qui correspond à l'ancien 1er étage, on identifie encore six tympans de fenêtre de style gothique flamboyant ainsi qu'un beau dais sculpté, qui devait protéger une statue.

Les Heu étaient présents rue de la Fontaine depuis le XIIIe siècle : elle s'appelait alors la Saint-Nicolasrue, du nom de l'hôpital Saint-Nicolas situé à côté. Roger de Heu est installé du côté est de la rue. Son fils Thiébaut achète plusieurs terrains du côté ouest et y construit un vaste hôtel.

En 1521, Nicolle III de Heu y célèbre le mariage de sa fille Catherine avec Jean de Haussonville, chevalier et seigneur d'Essey.

-

Hôtel de Jacques Desch

Jacques I Desch habite rue des Allemands, comme son ancêtre Philippe au XIIIe siècle, sans qu'on connaisse l'emplacement exact de leurs maisons. À la mort d'Anne Desch en 1604, l'hôtel Desch est acquis par les Minimes et devient le noyau de leur couvent.

-

Hôtel de Jacques Grognat

Selon la chronique de Jacques Desch, Jacques Grognat avait son hôtel devant l'église Saint-Ferroy. Lors de la commune de 1326, les hôtels patriciens sont pillés. La Commune décide de démolir celui de Jacques Grognat, qui échappe à la mort en quittant Metz en secret.

-

Hôtel de Jean Chaving

Selon Philippe de Vigneulles, Jean Chaving habitait en 1519 entre Sainte-Ségolène et les Cordeliers (Chronique, t. IV, p. 270). On installe un canon dans son jardin lors du siège de la ville. En 1524, lors de son assassinat, sa maison est dite près de la paroisse Sainte-Ségolène, en direction des soeurs de « Sainte-Claire sur le mur » (les Clarisses), c'est-à-dire dans l'actuelle rue des Capucins (Chronique, t. IV, p. 491).

-

Hôtel de Lenoncourt

Selon Paul Ferry, le premier hôtel de Louis de Lenoncourt se situait au 53 rue des Allemands, emplacement ensuite occupé par l'auberge dite « Au loup », mentionnée de 1488 à 1850. En 1494, Louis de Lenoncourt a déménagé dans la même rue : c'est dans ce second hôtel de la rue des Allemands qu'il reçoit la duchesse de Lorraine, Philippe de Gueldre, en 1494.

-

Hôtel de Maheu Le Gronnais

Dans la seconde moitié du XVe siècle, Maheu Le Gronnais habitait sur la grande place du Champ-à-Seille, « devers la Xippe », c'est-à-dire près du ruisseau où se déroulaient les peines infamantes punissant les délinquants.

-

Hôtel de Perrin Roucel en Change

Pierre ou Perrin Roucel détenait un hôtel aristocratique en place du Change, situé près de la « monstre des draps ». Il s'agit aujourd'hui du 31 place Saint-Louis, à l'endroit où se situe la Malterie.

On y aperçoit une main sculptée qui date en fait de 1886 et qui évoque la querelle entre un fonctionnaire municipal allemand et un négociant du nom de Maillard, qui avait giflé le fonctionnaire et avait été reconnu coupable de voie de fait.

-

Hôtel de Philippe de Raigecourt dit Xappel

Cet hôtel aristocratique était situé sur la place Chappé (Xappel) qui s'étendait entre la rue des Bons-Enfants et la rue de la Chèvre. La place n'existe plus aujourd'hui, détruite comme la rue des Bons-Enfants et la partie de la rue de la Chèvre menant en Fournirue, en raison de la construction du Centre Saint-Jacques.

À la fin du XVe siècle, il appartenait à Philippe de Raigecourt dit Xappel. Toute une branche de la famille de Raigecourt prend le surnom de « Xappel » sans doute en raison de la possession de cet hôtel.

-

Hôtel de Philippe Le Gronnais

Hôtel de Philippe Le Gronnais Cet hôtel s'élevait place Saint-Martin, en face de l'église du même nom. Lors de la destruction de l'immeuble, la façade a été démontée et remontée dans la cour du musée de la Cour d'Or, en face du grenier de Chèvremont.

L'entrée sur la cour se fait à gauche de la façade par une porte et un grand porche. Le bâtiment lui-même compte deux étages. Les ouvertures du rez-de-chaussée n'ont pas été conservées, sauf la belle porte du côté gauche. Au premier étage, deux séries de trois hautes fenêtres s'ouvraient peut-être sur une salle d'apparat. Le deuxième étage est ouvert de six fenêtres plus petites. Cette belle maison est un exemple rare de construction civile de la fin du XIIIe siècle qui peut être rattaché à son propriétaire, le puissant financier Philippe le Gronnais (mort en 1314).

Les propriétaires du XVe siècle sont bien documentés : l'hôtel est alors appelé hôtel Roucel, du nom de cette famille de paraiges. L'hôtel est sans doute passé aux mains des Roucel par le mariage de Henri Roucel à Marguerite Le Gronnais dit Volgenel au début du XVe siècle. À la mort de Nicolle Roucel dit de Vésigneul, leur fils, il passe en héritage à Georgette Roucel, femme de Gérard Perpignant seigneur de Luttange, maître-échevin en 1477. Il passe ensuite en héritage à leur fille Alixette Perpignant, femme de Jean Le Gronnais.

Lors du siège de 1552, le couvent de Saint-Symphorien est détruit : l'abbé acquiert la maison pour reloger sa communauté. L'hôtel est alors appelé « la Grand’maison de feu messire Jehan le Grosnay, sise devant l’église Saint-Martin ». Elle devient le noyau du nouveau Saint-Symphorien. Elle échappe à la destruction quand le couvent est supprimé en 1768 et transformé en maison de correction puis en prison.

-

Hôtel de Raigecourt

L'hôtel de Raigecourt était situé place Sainte-Croix. En 1541, il est occupé par Anne Remiat, veuve de Philippe de Raigecourt, qui y reçoit l'empereur Charles Quint lors de sa visite à Metz. En 1639, les soeurs de Sainte-Élisabeth s'installent dans l'hôtel et le transforment en église. Une vue d'Auguste Migette montre qu'au XIXe siècle, l'ancien couvent devenu dépôt de manufactures des tabacs a gardé la façade Renaissance de l'hôtel, percée d'une rosace. Comme l'hôtel de la Bullette son voisin, l'hôtel de Raigecourt est démoli lors de la construction de la maternité Saint-Croix en 1930, elle-même transformée en logements dans les années 2010.

Le musée de la Cour d'Or conserve une cheminée monumentale ornée de griffons et une gargouille en provenance du couvent Sainte-Élisabeth : datables des XVe et XVIes siècles, ces objets sont probablement les derniers vestiges de l'hôtel de Raigecourt.

-

Hôtel de Vide-Bouteille

Les Raigecourt édifient l'hôtel de Vuide-Bouteille au bord de la Moselle dans la seconde moitié du XVe siècle. Philippe de Raigecourt dit Xappel y réside. Proche de l'hôtel du Passe-Temps des Baudoche, il est comme lui une maison de plaisance construite au bord de l'eau sur l'île de la Chambière, près de l'abbaye Saint-Vincent et loin des quartiers marchands dont les paraiges sont originaires.

L'hôtel accueille régulièrement des princes étrangers lors de grandes festivités à la fin du XVe et au début du XVIe siècle.

-

Hôtel des Baudoche

Au XVIe siècle, la famille Baudoche possède entre autres maisons un hôtel en face de l'église Saint-Martin. En 1506, l'hôtel Baudoche est relié la chapelle Saint-Nicolas, de l'autre côté de la rue, par une galerie aérienne.

En 1552, les religieux de Saint-Symphorien achètent la maison pour y reloger leur couvent. Au XIXe siècle, le couvent devient une prison et la rue Lasalle est élargie : l'hôtel disparaît avec la chapelle et les maisons du quartier.

-

Hôtel des Chaverson

L'hôtel des Chaverson était situé au bout de la rue des Trinitaires en face de la rue de la Glacière. Il est le seul hôtel aristocratique dont nous savons que la devanture arborait au XVIe siècle les armoiries de ses possesseurs : Michel Chaverson et Gertrude Le Gronnais.

On y entrait par un porche composé de deux arcades : sous la première figuraient les armoiries des Chaverson et l'autre des Gournay et des d'Abocourt (rappelant l'union entre Renaud Le Gronnais et Jennette d'Abocourt, les arrières-grands parents de Gertrude).

Après la mort des époux, l'hôtel passe aux mains de Philippe Chaverson, leur fille unique et héritière, première femme de Robert de Heu. Il est ensuite transmis à Catherine de Heu, leur fille, épouse de Claude-Antoine de Vienne, puis à Nicolle de Vienne, leur fille, épouse de Jacques de Jaucourt. À la mort de Nicolle, sans descendance, l'hôtel est acquis par Louis Ier d'Orthe, petit-fils d'Anne de Heu, fille de Robert de Heu, de son deuxième mariage. Il passe ensuite par un jeu d'alliance entre les mains de plusieurs autres familles.

Le bâtiment est finalement vendu aux Carmélites vers 1894. Le bâtiment est détruit pour reconstruire le monastère. Une salle de concert occupe aujourd'hui les lieux.

Le musée de la Cour d'Or conserve un plafond peint qui provient du couvent des Carmélites, possible vestige de l'hôtel Chaverson.

-

Hôtel des Roucel

Werry Roucel possède à l'époque de son second mariage en 1481 avec Anne de Berbey un hôtel aristocratique situé au Champ-à-Seille du côté de l'hôpital Saint-Nicolas. Son petit-fils, Warin Roucel, y habite en 1526.

-

Hôtel Le Gronnais, 63 rue Mazelle

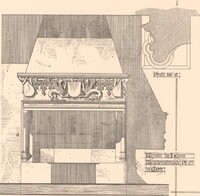

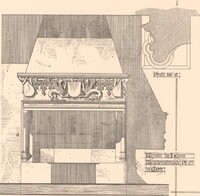

Hôtel Le Gronnais, 63 rue Mazelle Cet ancien hôtel, dont on ignore les propriétaires précis, a été détruit vers 1971, selon le témoignage de l'association Renaissance du Vieux Metz (Bulletin Renaissance du Vieux Metz n°6). La grande pièce comprenait une cheminée monumentale de 2m de marge et de 3,30 m de haut, décorée d'une frise gothique flamboyant et d'un écu supporté par des griffons : elle avait été dessinée par Wilhelm Schmitz à la fin du XIXe siècle. La cheminée pouvait dater de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle, comme plusieurs autres connues à Metz.

Grande maison d'Outre-Seille Les Louve possédait une maison dans le quartier d'Outre-Seille. Jean Louve y habitait au XIVe siècle. Cette vaste propriété donnait d'un côté sur la rue Mazelle et de l'autre sur la Seille. Elle est acquise par les Jésuites en 1635, qui la cèdent à Philippe Praillon en 1637. Les Ursulines en 1663, puis les Antonistes en 1670, transforment la propriété en couvent. Elle est démolie vers 1806-1812 lors du percement de la rue de la Grande-Armée. La Seille est recouverte par la rue Haute-Seille en 1906. Le plan de la maison, selon les archives du XVIIe s. copiées par Viansson-Porté, permet de reconnaître la disposition des hôtels patriciens de la fin du Moyen Âge comme l'hôtel de Heu ou l'hôtel de Burtaigne. Deux bâtiments forment une vaste façade sur la rue, séparés par un proche. Un bâtiment s'étend en largeur sur la rue, l'autre en longueur dans la cour. Le fond du terrain, en bord de rivière, est occupé par un grand jardin et par une grange à trois nefs reposant sur des colonnes, qui pouvait être approvisionnée par bateau.

Grande maison d'Outre-Seille Les Louve possédait une maison dans le quartier d'Outre-Seille. Jean Louve y habitait au XIVe siècle. Cette vaste propriété donnait d'un côté sur la rue Mazelle et de l'autre sur la Seille. Elle est acquise par les Jésuites en 1635, qui la cèdent à Philippe Praillon en 1637. Les Ursulines en 1663, puis les Antonistes en 1670, transforment la propriété en couvent. Elle est démolie vers 1806-1812 lors du percement de la rue de la Grande-Armée. La Seille est recouverte par la rue Haute-Seille en 1906. Le plan de la maison, selon les archives du XVIIe s. copiées par Viansson-Porté, permet de reconnaître la disposition des hôtels patriciens de la fin du Moyen Âge comme l'hôtel de Heu ou l'hôtel de Burtaigne. Deux bâtiments forment une vaste façade sur la rue, séparés par un proche. Un bâtiment s'étend en largeur sur la rue, l'autre en longueur dans la cour. Le fond du terrain, en bord de rivière, est occupé par un grand jardin et par une grange à trois nefs reposant sur des colonnes, qui pouvait être approvisionnée par bateau. Grande maison de Jurue puis maison du Doyen L'histoire de ce bâtiment connu comme l'ancien hôtel de la famille de la Court connaît une trajectoire mouvementée aux XIVe et XVe siècle. La famille de la Court est un lignage messin qui est particulièrement lié au paraige de Jurue. En effet, en 1267, Jean de la Court (†1288) y possède 5 maisons localisés devant la cour de Sainte-Croix en Jurue. La maison qu'on désigne comme la « Grande maison de la Place Jurue » appartient à la fin du XIIIe siècle à Guillaume de la Court, un chanoine de la cathédrale et frère de Jean. C'est dans cet hôtel praticien qu'un autel dédié à sainte Catherine est fondé par Poince Ruèce, veuve de Nicolle de la Court (neveu de Guillaume) et par Alixette sa fille. L'autel est par la suite transféré à une date inconnue avant 1344 à l'église Sainte-Croix. Elles fondent également en 1321 l'hôpital Pontiffroy. La maison paraît ensuite avoir passé à Amiette de la Court, fille de Nicolle et de Poince, puis en dot à son époux Jean Le Hungre. Lors du partage des biens de Jean Le Hungre en 1337 par sa veuve Amiette et par son frère Jean de la Court, la « Grand maison que fut Willame de la Court sur la Place en Jurue » passe finalement aux mains de Guillaume Le Hungre, fils d'Amiette et de Jean. On perd ensuite la trace des propriétaires de la maison pendant près d'un siècle. Avant 1440, la cité l'achète et la transforme pour abriter l'administration des impôts. Cette acquisition s'inscrit dans une suite d'achats par la ville pour installer différentes commissions spécialisées, comme les Sept de la Maletôte qui ne peut plus œuvrer au Palais des Treize faute d'espace. À partir de 1379, ils travaillent dans une maison en location. Quelques années plus tard, la ville décide d'acquérir finalement les maisons et bâtiments dans lesquels les différentes septeries sont installées. C'est ce qui semble avoir été le cas pour la « Grande maison de Jurue » selon Pierre-Édouard Wagner. On l'appelle désormais l'hôtel de la Bulette, car c'est là que sont rédigés les contrats concernant les propriétés : à la fin de la rédaction de chaque acte, une gouttelette de cire (nommée bulette), servait alors de validation. Mais la maison abrite aussi les services de l’enregistrement de la maltôte, un impôt extraordinaire, qui s'appliquait à des biens de consommation courante, vin, bière, cire... L’hôtel de la Bulette est aussi, plus souvent, appelé « la maison du Doyen », ou encore « la Maison de la Ville », « la maison des prisonniers ». En effet, les magistrats s’étaient réservé l’utilisation des caves ; une partie est aménagée en prison accueillant le plus souvent des prisonniers de guerre, placés sous la garde d’un « doyen des prisonniers » ; ce poste de concierge étant généralement confié au doyen des sergents des Treize. L’hôtel devient définitivement une prison en 1507 et le reste jusqu'en 1792. En 1931-1934, le bâtiment est démoli pour laisser place à l’hôpital Sainte-Croix. Seule la porte à bossages baroques est conservée et remontée rue des Récollets. La façade que l’on voit aujourd’hui est une réplique de la façade médiévale

Grande maison de Jurue puis maison du Doyen L'histoire de ce bâtiment connu comme l'ancien hôtel de la famille de la Court connaît une trajectoire mouvementée aux XIVe et XVe siècle. La famille de la Court est un lignage messin qui est particulièrement lié au paraige de Jurue. En effet, en 1267, Jean de la Court (†1288) y possède 5 maisons localisés devant la cour de Sainte-Croix en Jurue. La maison qu'on désigne comme la « Grande maison de la Place Jurue » appartient à la fin du XIIIe siècle à Guillaume de la Court, un chanoine de la cathédrale et frère de Jean. C'est dans cet hôtel praticien qu'un autel dédié à sainte Catherine est fondé par Poince Ruèce, veuve de Nicolle de la Court (neveu de Guillaume) et par Alixette sa fille. L'autel est par la suite transféré à une date inconnue avant 1344 à l'église Sainte-Croix. Elles fondent également en 1321 l'hôpital Pontiffroy. La maison paraît ensuite avoir passé à Amiette de la Court, fille de Nicolle et de Poince, puis en dot à son époux Jean Le Hungre. Lors du partage des biens de Jean Le Hungre en 1337 par sa veuve Amiette et par son frère Jean de la Court, la « Grand maison que fut Willame de la Court sur la Place en Jurue » passe finalement aux mains de Guillaume Le Hungre, fils d'Amiette et de Jean. On perd ensuite la trace des propriétaires de la maison pendant près d'un siècle. Avant 1440, la cité l'achète et la transforme pour abriter l'administration des impôts. Cette acquisition s'inscrit dans une suite d'achats par la ville pour installer différentes commissions spécialisées, comme les Sept de la Maletôte qui ne peut plus œuvrer au Palais des Treize faute d'espace. À partir de 1379, ils travaillent dans une maison en location. Quelques années plus tard, la ville décide d'acquérir finalement les maisons et bâtiments dans lesquels les différentes septeries sont installées. C'est ce qui semble avoir été le cas pour la « Grande maison de Jurue » selon Pierre-Édouard Wagner. On l'appelle désormais l'hôtel de la Bulette, car c'est là que sont rédigés les contrats concernant les propriétés : à la fin de la rédaction de chaque acte, une gouttelette de cire (nommée bulette), servait alors de validation. Mais la maison abrite aussi les services de l’enregistrement de la maltôte, un impôt extraordinaire, qui s'appliquait à des biens de consommation courante, vin, bière, cire... L’hôtel de la Bulette est aussi, plus souvent, appelé « la maison du Doyen », ou encore « la Maison de la Ville », « la maison des prisonniers ». En effet, les magistrats s’étaient réservé l’utilisation des caves ; une partie est aménagée en prison accueillant le plus souvent des prisonniers de guerre, placés sous la garde d’un « doyen des prisonniers » ; ce poste de concierge étant généralement confié au doyen des sergents des Treize. L’hôtel devient définitivement une prison en 1507 et le reste jusqu'en 1792. En 1931-1934, le bâtiment est démoli pour laisser place à l’hôpital Sainte-Croix. Seule la porte à bossages baroques est conservée et remontée rue des Récollets. La façade que l’on voit aujourd’hui est une réplique de la façade médiévale Hôtel Baudoche dit hôtel du Passe-Temps L'hôtel Baudoche est fondé Pierre Baudoche entre 1486 et 1488, selon la chronique de Philippe de Vigneulles. Il est composé de nombreux corps de logis. Situé sur l'île du Pontiffroy, au bord de la Moselle, il s'agit d'une maison de plaisance destinée, comme son nom l'indique, aux loisirs. D'autres hôtels longeaient la Moselle comme l'hôtel Bonne-Aventure et l'hôtel Vide-Bouteille. Sur la façade du Passe-Temps était gravée l'inscription suivante : Passe-Temps pour gens solacier, Est nommée ceste maison, Qui par avant longue saison, Se nommait le moulin Grangier Les chroniques rapportent plusieurs visites de princes à Metz, logés à l'hôtel Baudoche. Le roi des Romains Maximilien de Habsbourg y loge le 27 septembre 1498. Les duchesses de Lorraine en font de même : Philippe de Gueldres en 1498 et Renée de Bourbon-Montpensier en 1523. À la mort de François Baudoche, petit-fils de Pierre, en 1558, l'hôtel sort du patrimoine familial. En 1560, il appartient à Jean de Morbach, un échevin de Sierck. L'hôtel prend alors le nom de maison de Morbach. Claude de Chastillon qui réalisent plusieurs gravures de bâtiments remarquables de la ville représente le Passe-Temps tel qu'il était en 1610, nous donnant un aperçu de l'ampleur du complexe. Il est par la suite acheté par Paul Ferry en 1637 et revendu en 1650. Après 1690, l'édifice en ruines est démembré et les bâtiments sont détruits entre 1737 et 1757. II est détruit au début du XIXe siècle. Il n'en reste plus aujourd'hui qu'une tour visible sur le site du Lycée Fabert, et une cheminée monumentale déposée au musée de la Cour d'Or.

Hôtel Baudoche dit hôtel du Passe-Temps L'hôtel Baudoche est fondé Pierre Baudoche entre 1486 et 1488, selon la chronique de Philippe de Vigneulles. Il est composé de nombreux corps de logis. Situé sur l'île du Pontiffroy, au bord de la Moselle, il s'agit d'une maison de plaisance destinée, comme son nom l'indique, aux loisirs. D'autres hôtels longeaient la Moselle comme l'hôtel Bonne-Aventure et l'hôtel Vide-Bouteille. Sur la façade du Passe-Temps était gravée l'inscription suivante : Passe-Temps pour gens solacier, Est nommée ceste maison, Qui par avant longue saison, Se nommait le moulin Grangier Les chroniques rapportent plusieurs visites de princes à Metz, logés à l'hôtel Baudoche. Le roi des Romains Maximilien de Habsbourg y loge le 27 septembre 1498. Les duchesses de Lorraine en font de même : Philippe de Gueldres en 1498 et Renée de Bourbon-Montpensier en 1523. À la mort de François Baudoche, petit-fils de Pierre, en 1558, l'hôtel sort du patrimoine familial. En 1560, il appartient à Jean de Morbach, un échevin de Sierck. L'hôtel prend alors le nom de maison de Morbach. Claude de Chastillon qui réalisent plusieurs gravures de bâtiments remarquables de la ville représente le Passe-Temps tel qu'il était en 1610, nous donnant un aperçu de l'ampleur du complexe. Il est par la suite acheté par Paul Ferry en 1637 et revendu en 1650. Après 1690, l'édifice en ruines est démembré et les bâtiments sont détruits entre 1737 et 1757. II est détruit au début du XIXe siècle. Il n'en reste plus aujourd'hui qu'une tour visible sur le site du Lycée Fabert, et une cheminée monumentale déposée au musée de la Cour d'Or. Hôtel de Burtaigne L'hôtel de Burtaigne a été construit par Michel Le Gronnais, fils de François Le Gronnais, vers 1531. Il associe des décors Renaissance et une structure traditionnelle aux maisons du patriciat messin. Comme l'hôtel de Heu rue de la Fontaine, il comprend deux bâtiments (4 et 6 place des Charrons), l'un large et l'autre profond, donnant sur une cour. À la mort de Michel, l'hôtel passe à son fils Jacques Le Gronnais. La façade est décorée de 8 modillons sculptés, dont une tête et sept animaux, un lion qui porte un écu, un chien et plusieurs griffons. L'hôtel se situe dans le quartier d'Outre-Seille, sur une place entre la grande rue Mazelle et la rivière, juste en face du Champ-à-Seille. En février 1532, le jour des noces du neveu de Michel, Claude Le Gronnais, avec Catherine de Créhange, une partie de la galerie de l'hôtel s'effondre, là où avaient pris place la jeune mariée et une partie des invités. L'accident ne fait heureusement aucune victime.

Hôtel de Burtaigne L'hôtel de Burtaigne a été construit par Michel Le Gronnais, fils de François Le Gronnais, vers 1531. Il associe des décors Renaissance et une structure traditionnelle aux maisons du patriciat messin. Comme l'hôtel de Heu rue de la Fontaine, il comprend deux bâtiments (4 et 6 place des Charrons), l'un large et l'autre profond, donnant sur une cour. À la mort de Michel, l'hôtel passe à son fils Jacques Le Gronnais. La façade est décorée de 8 modillons sculptés, dont une tête et sept animaux, un lion qui porte un écu, un chien et plusieurs griffons. L'hôtel se situe dans le quartier d'Outre-Seille, sur une place entre la grande rue Mazelle et la rivière, juste en face du Champ-à-Seille. En février 1532, le jour des noces du neveu de Michel, Claude Le Gronnais, avec Catherine de Créhange, une partie de la galerie de l'hôtel s'effondre, là où avaient pris place la jeune mariée et une partie des invités. L'accident ne fait heureusement aucune victime. Hôtel de Heu Situé aux 19 et 21 rue de la Fontaine, le bâtiment actuel est construit par la famille de Heu au cours du XVe siècle. Il comprend deux corps de bâtiment autour d'une cour et un escalier à vis à double révolution. Le n°21 occupe la longueur de la parcelle ; ses trois niveaux sont bien apparents. La salle d'apparat au premier étage est éclairée par une belle série de 14 fenêtres à tympan trilobé. Au-dessus s'étend l'attique, 2e étage sous les toits. Le second corps, au n°19, est construit en longueur entre la rue et la cour. Reconstruit à l'époque moderne, il compte désormais quatre étages. Mais au 2e étage, qui correspond à l'ancien 1er étage, on identifie encore six tympans de fenêtre de style gothique flamboyant ainsi qu'un beau dais sculpté, qui devait protéger une statue. Les Heu étaient présents rue de la Fontaine depuis le XIIIe siècle : elle s'appelait alors la Saint-Nicolasrue, du nom de l'hôpital Saint-Nicolas situé à côté. Roger de Heu est installé du côté est de la rue. Son fils Thiébaut achète plusieurs terrains du côté ouest et y construit un vaste hôtel. En 1521, Nicolle III de Heu y célèbre le mariage de sa fille Catherine avec Jean de Haussonville, chevalier et seigneur d'Essey.

Hôtel de Heu Situé aux 19 et 21 rue de la Fontaine, le bâtiment actuel est construit par la famille de Heu au cours du XVe siècle. Il comprend deux corps de bâtiment autour d'une cour et un escalier à vis à double révolution. Le n°21 occupe la longueur de la parcelle ; ses trois niveaux sont bien apparents. La salle d'apparat au premier étage est éclairée par une belle série de 14 fenêtres à tympan trilobé. Au-dessus s'étend l'attique, 2e étage sous les toits. Le second corps, au n°19, est construit en longueur entre la rue et la cour. Reconstruit à l'époque moderne, il compte désormais quatre étages. Mais au 2e étage, qui correspond à l'ancien 1er étage, on identifie encore six tympans de fenêtre de style gothique flamboyant ainsi qu'un beau dais sculpté, qui devait protéger une statue. Les Heu étaient présents rue de la Fontaine depuis le XIIIe siècle : elle s'appelait alors la Saint-Nicolasrue, du nom de l'hôpital Saint-Nicolas situé à côté. Roger de Heu est installé du côté est de la rue. Son fils Thiébaut achète plusieurs terrains du côté ouest et y construit un vaste hôtel. En 1521, Nicolle III de Heu y célèbre le mariage de sa fille Catherine avec Jean de Haussonville, chevalier et seigneur d'Essey. Hôtel de Philippe Le Gronnais Cet hôtel s'élevait place Saint-Martin, en face de l'église du même nom. Lors de la destruction de l'immeuble, la façade a été démontée et remontée dans la cour du musée de la Cour d'Or, en face du grenier de Chèvremont. L'entrée sur la cour se fait à gauche de la façade par une porte et un grand porche. Le bâtiment lui-même compte deux étages. Les ouvertures du rez-de-chaussée n'ont pas été conservées, sauf la belle porte du côté gauche. Au premier étage, deux séries de trois hautes fenêtres s'ouvraient peut-être sur une salle d'apparat. Le deuxième étage est ouvert de six fenêtres plus petites. Cette belle maison est un exemple rare de construction civile de la fin du XIIIe siècle qui peut être rattaché à son propriétaire, le puissant financier Philippe le Gronnais (mort en 1314). Les propriétaires du XVe siècle sont bien documentés : l'hôtel est alors appelé hôtel Roucel, du nom de cette famille de paraiges. L'hôtel est sans doute passé aux mains des Roucel par le mariage de Henri Roucel à Marguerite Le Gronnais dit Volgenel au début du XVe siècle. À la mort de Nicolle Roucel dit de Vésigneul, leur fils, il passe en héritage à Georgette Roucel, femme de Gérard Perpignant seigneur de Luttange, maître-échevin en 1477. Il passe ensuite en héritage à leur fille Alixette Perpignant, femme de Jean Le Gronnais. Lors du siège de 1552, le couvent de Saint-Symphorien est détruit : l'abbé acquiert la maison pour reloger sa communauté. L'hôtel est alors appelé « la Grand’maison de feu messire Jehan le Grosnay, sise devant l’église Saint-Martin ». Elle devient le noyau du nouveau Saint-Symphorien. Elle échappe à la destruction quand le couvent est supprimé en 1768 et transformé en maison de correction puis en prison.

Hôtel de Philippe Le Gronnais Cet hôtel s'élevait place Saint-Martin, en face de l'église du même nom. Lors de la destruction de l'immeuble, la façade a été démontée et remontée dans la cour du musée de la Cour d'Or, en face du grenier de Chèvremont. L'entrée sur la cour se fait à gauche de la façade par une porte et un grand porche. Le bâtiment lui-même compte deux étages. Les ouvertures du rez-de-chaussée n'ont pas été conservées, sauf la belle porte du côté gauche. Au premier étage, deux séries de trois hautes fenêtres s'ouvraient peut-être sur une salle d'apparat. Le deuxième étage est ouvert de six fenêtres plus petites. Cette belle maison est un exemple rare de construction civile de la fin du XIIIe siècle qui peut être rattaché à son propriétaire, le puissant financier Philippe le Gronnais (mort en 1314). Les propriétaires du XVe siècle sont bien documentés : l'hôtel est alors appelé hôtel Roucel, du nom de cette famille de paraiges. L'hôtel est sans doute passé aux mains des Roucel par le mariage de Henri Roucel à Marguerite Le Gronnais dit Volgenel au début du XVe siècle. À la mort de Nicolle Roucel dit de Vésigneul, leur fils, il passe en héritage à Georgette Roucel, femme de Gérard Perpignant seigneur de Luttange, maître-échevin en 1477. Il passe ensuite en héritage à leur fille Alixette Perpignant, femme de Jean Le Gronnais. Lors du siège de 1552, le couvent de Saint-Symphorien est détruit : l'abbé acquiert la maison pour reloger sa communauté. L'hôtel est alors appelé « la Grand’maison de feu messire Jehan le Grosnay, sise devant l’église Saint-Martin ». Elle devient le noyau du nouveau Saint-Symphorien. Elle échappe à la destruction quand le couvent est supprimé en 1768 et transformé en maison de correction puis en prison. Hôtel Le Gronnais, 63 rue Mazelle Cet ancien hôtel, dont on ignore les propriétaires précis, a été détruit vers 1971, selon le témoignage de l'association Renaissance du Vieux Metz (Bulletin Renaissance du Vieux Metz n°6). La grande pièce comprenait une cheminée monumentale de 2m de marge et de 3,30 m de haut, décorée d'une frise gothique flamboyant et d'un écu supporté par des griffons : elle avait été dessinée par Wilhelm Schmitz à la fin du XIXe siècle. La cheminée pouvait dater de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle, comme plusieurs autres connues à Metz.

Hôtel Le Gronnais, 63 rue Mazelle Cet ancien hôtel, dont on ignore les propriétaires précis, a été détruit vers 1971, selon le témoignage de l'association Renaissance du Vieux Metz (Bulletin Renaissance du Vieux Metz n°6). La grande pièce comprenait une cheminée monumentale de 2m de marge et de 3,30 m de haut, décorée d'une frise gothique flamboyant et d'un écu supporté par des griffons : elle avait été dessinée par Wilhelm Schmitz à la fin du XIXe siècle. La cheminée pouvait dater de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle, comme plusieurs autres connues à Metz.