-

Église Sainte-Croix

Église Sainte-Croix Cette église située rue Taison donne son nom à la colline du centre de la vieille ville de Metz, la colline Sainte-Croix. Elle est une des 17 paroisses intra-muros de la cité. Elle est détruite en 1816.

On attribue sa fondation à une légende (tardive) datant du XIème siècle. Saint Clément a fondé l'église selon la légende, faisant d'elle l'une des plus anciennes de la cité intra-muros. Cependant, la première mention de l'édifice n'est pas avant la seconde moitié du VIIème siècle. L'évêque Bertram en transfère le patronage à la collégiale de Saint-Thiébault (en 1197).

-

Église Sainte-Ségolène

Église Sainte-Ségolène L'église Sainte-Ségolène est l'une des plus anciennes églises de Metz, érigée sur la colline Sainte-Croix. L'église est construite entre 1230 et 1240, sur le site d'une église plus ancienne du VIIIIe siècle. Elle est alors une des 20 paroisses de Metz. Comme elle appartient au chapitre de la cathédrale, le curé est fréquemment choisi parmi les chanoines.

A la fin du Moyen Âge, Sainte-Ségolène est un lieu important de sépulture pour les gens de paraiges. La façade sur la cour est reconstruite à la fin du Moyen Âge, puis un porche flamboyant vient fermer la cour.

À la fin du XIXe siècle, le bâtiment est fortement remanié. Le transept, le clocher et le porche sont détruits. La nef est prolongée et une façade néo-gothique à trois portails et deux tours est construite.

-

Fontaine Saint-Aultre

Cette source miraculeuse était située au Moyen Âge dans le cimetière de l'église Saint-Simplice, tout près de la Seille ; une chapelle s'élevait à côté. Elle est liée à la légende de saint Aultre (ou saint Auctor), pauvre savetier devenu évêque de Metz au temps de la destruction de Metz par les Barbares. La Chronique française des évêques de Metz raconte ainsi la légende : alors que l'évêque de Metz a été tué par les Barbares, un homme a la révélation que Dieu désire un certain Auctor pour évêque. On le trouve en train de fabriquer des chaussures derrière l'église Saint-Simplice : c'est un artisan illettré. Il refuse la charge, en disant qu'il ne croira être choisi que si son alêne (poinçon de cordonnier) fait jaillir une source... ce qui arrive. Aultre devient le 13e évêque de Metz, pendant 49 ans.

Jusqu'au XVIIIe siècle, la fontaine est fréquentée par les mères pour y guérir leurs enfants malingres.

À la fin du XIXe siècle, la source est oubliée : l'abbé Poirier fait creuser le site et découvre un bassin encore rempli d'eau derrière la cave à pommes de terres du concierge de l'école Saint-Simplice. Le site a peut-être été aujourd'hui détruit.

-

Grange du Saint-Esprit

Grange du Saint-Esprit À côté de leur couvent du Petit-Clairvaux, les religieuses dominicaines possédaient la grange du Saint-Esprit (23 en Chaplerue), une des trois granges crénelées subsistantes à Metz avec le grenier de Chèvremont et la grange des Antonistes, rue des Piques. En 1514, le couvent cède la grange à l'hôpital Saint-Nicolas ; peu après, la ville l'acquiert et en fait un arsenal pour l'artillerie municipale.

La façade a été détruite : les vestiges, quoique importants, ne sont pas visibles depuis la rue. Il reste les autres trois murs enserrés par les autres bâtiments du pâté de maisons, qui ont perdu leurs créneaux, ainsi que les parties supérieures : la charpente refaite au XVIIIe et le toit.

-

Maison, 1 en Jurue : la synagogue médiévale?

Maison, 1 en Jurue : la synagogue médiévale? Cette maison des XIIe et XIIIe siècles, aujourd'hui démolie, a fasciné les érudits messins du XIXe siècle, qui ont voulu y voir la synagogue des Juifs de Metz au Moyen Âge. La maison comprenait alors deux étages et conservait des salles décorées d'arcatures romanes. Elle était située entre cour et jardin et de deux accès, en Jurue, côté cour, et rue d'Enfer, côté jardin. La cour était équipée d'un puits.

En 1845, Émile Bégin identifie la maison comme une synagogue mais reproduit comme tribune des femmes l’étage de la chapelle Saint-Genest, qui est située au 3 en Jurue. En 1856, Georges Boulangé plaide pour situer la synagogue au n°1 : « l’ancienne synagogue existe encore intégralement et sert aujourd’hui d’atelier à un coutelier, au fond de la cour de la maison portant le numéro 1 de la rue Jurue ».

De fait, la communauté juive de Metz, mentionnée à partir de 888, est importante aux XIe et XIIe : les écoles rabbiniques des régions voisines accueillent des « sages lorrains » (Hakmei Lotar), dont le plus célèbre est rabbi Gershon ben Yehuda, qui enseigne à Mayence jusqu'à sa mort en 1040. Mais la puissance juive disparaît au tournant du XIIIe siècle, quand le pouvoir des paraiges s'affirme. Quand les archives sont conservées, à partir du XIIIe siècle, plus aucune présence juive n'est attestée en Jurue, nom qui signifie pourtant la rue des Juifs. Une synagogue a forcément existé, mais Jean-Luc Fray conclut que rien ne prouve qu'elle ait été située au n°1 de la Jurue.

-

Notre-Dame de la Tierce

La chapelle Notre-Dame-de-la-Tierce occupe le bras nord du transept, à gauche en regardant vers le choeur.

La chapelle conserve son architecture ottonienne (pré-romane) du XIe au XVe siècle alors que la nef est reconstruite en style gothique à partir du XIIIe siècle. Elle constitue un des trois choeurs de l'église, chacun dotés d'une abside semi-circulaire. L'autel de l'abside était initialement dédié à saint Clément ; avant 1345, un autre autel dédié à Notre-Dame sert désormais à nommer le transept.

Cette chapelle, particulièrement vénérée, a accueilli un grande nombre de tombes de chanoines et celles de plusieurs évêques, dont Bertram, le grand évêque du début du XIIIe siècle. Notre-Dame de la Tierce est la première partie du choeur à être reconstruite sous sa forme actuelle, gothique : la première pierre est posée par Jacques d'Insming le 18 juin 1487. Quand l'ancien choeur est à son tour démoli en 1503, Notre-Dame de la Tierce sert de choeur à la cathédrale, jusqu'à la fin des travaux en 1522.

-

Notre-Dame-aux-Champs

Cette église était construite hors-les-murs, au-delà la porte Saint-Thiébaut, à proximité des ruines de l'amphithéâtre gallo-romain. Elle sert de lieu de sépulture à Isabelle Boyleau et sa famille. En novembre 1444, les troupes françaises et lorraines menacent Metz et la cité sacrifie ses faubourgs pour mieux se défendre. Notre-Dame-aux-Champs est démolie sur ordre de Jean Baudoche. Jean de Vy, arrière-petit-fils de Bertrand le Hungre, fait alors transférer les corps de sa famille au couvent des Célestins, situé à l'intérieur de l'enceinte : son arrière-grand-mère Isabelle Boyleau femme de Bertrand le Hungre, ses grands-parents Catherine Le Gronnais et Jean Le Hungre, ainsi que son oncle Guillaume Le Hungre.

Le site correspond actuellement aux rails de la gare près du passage de l'Amphithéâtre.

-

Saint-Pierre-aux-Images

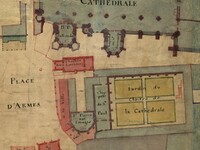

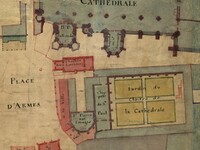

Saint-Pierre-aux-Images Saint-Pierre-aux-Images, auparavant Saint-Pierre-le-Majeur, était une des églises du groupe cathédral, située en face de Notre-Dame-la-Ronde. L'évêque saint Goëric la fonde vers l'an 641 dans la maison de l’évêque, sur des fondations antiques : des mosaïques ont mises à jour dans le choeur lors de la destruction.

Dans une charte de 1245, pour la première fois, l'évêque Jacques de Lorraine désigne l’église Saint-Pierre-le-Majeur par sa nouvelle dénomination : Saint-Pierre-aux-Images.

Le chanoine Thomas Richart la reconstruit en 1493. Elle est transformée en magasin militaire en 1709, puis démolie, la nef à partir de 1712, le choeur vers 1755. Avant sa destruction, elle était desservie par un collège de six prêtres. Les travaux de démolition mettent à jour la tombe d'un évêque du XIIe siècle, Hériman.

L'élection des Treize qui avait traditionnellement lieu à Saint-Pierre le 2 février, jour de la Chandeleur, puis les nouveaux élus s'asseyaient à proximité, sur un banc devant Saint-Gorgon, avant de prêter serment à l'évêque.

En 1542, le prédicateur protestant Guillaume Farel tente de prêcher le Réforme dans l'église Saint-Pierre, mais il est expulsé par les Treize.

Église Sainte-Croix Cette église située rue Taison donne son nom à la colline du centre de la vieille ville de Metz, la colline Sainte-Croix. Elle est une des 17 paroisses intra-muros de la cité. Elle est détruite en 1816. On attribue sa fondation à une légende (tardive) datant du XIème siècle. Saint Clément a fondé l'église selon la légende, faisant d'elle l'une des plus anciennes de la cité intra-muros. Cependant, la première mention de l'édifice n'est pas avant la seconde moitié du VIIème siècle. L'évêque Bertram en transfère le patronage à la collégiale de Saint-Thiébault (en 1197).

Église Sainte-Croix Cette église située rue Taison donne son nom à la colline du centre de la vieille ville de Metz, la colline Sainte-Croix. Elle est une des 17 paroisses intra-muros de la cité. Elle est détruite en 1816. On attribue sa fondation à une légende (tardive) datant du XIème siècle. Saint Clément a fondé l'église selon la légende, faisant d'elle l'une des plus anciennes de la cité intra-muros. Cependant, la première mention de l'édifice n'est pas avant la seconde moitié du VIIème siècle. L'évêque Bertram en transfère le patronage à la collégiale de Saint-Thiébault (en 1197). Église Sainte-Ségolène L'église Sainte-Ségolène est l'une des plus anciennes églises de Metz, érigée sur la colline Sainte-Croix. L'église est construite entre 1230 et 1240, sur le site d'une église plus ancienne du VIIIIe siècle. Elle est alors une des 20 paroisses de Metz. Comme elle appartient au chapitre de la cathédrale, le curé est fréquemment choisi parmi les chanoines. A la fin du Moyen Âge, Sainte-Ségolène est un lieu important de sépulture pour les gens de paraiges. La façade sur la cour est reconstruite à la fin du Moyen Âge, puis un porche flamboyant vient fermer la cour. À la fin du XIXe siècle, le bâtiment est fortement remanié. Le transept, le clocher et le porche sont détruits. La nef est prolongée et une façade néo-gothique à trois portails et deux tours est construite.

Église Sainte-Ségolène L'église Sainte-Ségolène est l'une des plus anciennes églises de Metz, érigée sur la colline Sainte-Croix. L'église est construite entre 1230 et 1240, sur le site d'une église plus ancienne du VIIIIe siècle. Elle est alors une des 20 paroisses de Metz. Comme elle appartient au chapitre de la cathédrale, le curé est fréquemment choisi parmi les chanoines. A la fin du Moyen Âge, Sainte-Ségolène est un lieu important de sépulture pour les gens de paraiges. La façade sur la cour est reconstruite à la fin du Moyen Âge, puis un porche flamboyant vient fermer la cour. À la fin du XIXe siècle, le bâtiment est fortement remanié. Le transept, le clocher et le porche sont détruits. La nef est prolongée et une façade néo-gothique à trois portails et deux tours est construite. Grange du Saint-Esprit À côté de leur couvent du Petit-Clairvaux, les religieuses dominicaines possédaient la grange du Saint-Esprit (23 en Chaplerue), une des trois granges crénelées subsistantes à Metz avec le grenier de Chèvremont et la grange des Antonistes, rue des Piques. En 1514, le couvent cède la grange à l'hôpital Saint-Nicolas ; peu après, la ville l'acquiert et en fait un arsenal pour l'artillerie municipale. La façade a été détruite : les vestiges, quoique importants, ne sont pas visibles depuis la rue. Il reste les autres trois murs enserrés par les autres bâtiments du pâté de maisons, qui ont perdu leurs créneaux, ainsi que les parties supérieures : la charpente refaite au XVIIIe et le toit.

Grange du Saint-Esprit À côté de leur couvent du Petit-Clairvaux, les religieuses dominicaines possédaient la grange du Saint-Esprit (23 en Chaplerue), une des trois granges crénelées subsistantes à Metz avec le grenier de Chèvremont et la grange des Antonistes, rue des Piques. En 1514, le couvent cède la grange à l'hôpital Saint-Nicolas ; peu après, la ville l'acquiert et en fait un arsenal pour l'artillerie municipale. La façade a été détruite : les vestiges, quoique importants, ne sont pas visibles depuis la rue. Il reste les autres trois murs enserrés par les autres bâtiments du pâté de maisons, qui ont perdu leurs créneaux, ainsi que les parties supérieures : la charpente refaite au XVIIIe et le toit. Maison, 1 en Jurue : la synagogue médiévale? Cette maison des XIIe et XIIIe siècles, aujourd'hui démolie, a fasciné les érudits messins du XIXe siècle, qui ont voulu y voir la synagogue des Juifs de Metz au Moyen Âge. La maison comprenait alors deux étages et conservait des salles décorées d'arcatures romanes. Elle était située entre cour et jardin et de deux accès, en Jurue, côté cour, et rue d'Enfer, côté jardin. La cour était équipée d'un puits. En 1845, Émile Bégin identifie la maison comme une synagogue mais reproduit comme tribune des femmes l’étage de la chapelle Saint-Genest, qui est située au 3 en Jurue. En 1856, Georges Boulangé plaide pour situer la synagogue au n°1 : « l’ancienne synagogue existe encore intégralement et sert aujourd’hui d’atelier à un coutelier, au fond de la cour de la maison portant le numéro 1 de la rue Jurue ». De fait, la communauté juive de Metz, mentionnée à partir de 888, est importante aux XIe et XIIe : les écoles rabbiniques des régions voisines accueillent des « sages lorrains » (Hakmei Lotar), dont le plus célèbre est rabbi Gershon ben Yehuda, qui enseigne à Mayence jusqu'à sa mort en 1040. Mais la puissance juive disparaît au tournant du XIIIe siècle, quand le pouvoir des paraiges s'affirme. Quand les archives sont conservées, à partir du XIIIe siècle, plus aucune présence juive n'est attestée en Jurue, nom qui signifie pourtant la rue des Juifs. Une synagogue a forcément existé, mais Jean-Luc Fray conclut que rien ne prouve qu'elle ait été située au n°1 de la Jurue.

Maison, 1 en Jurue : la synagogue médiévale? Cette maison des XIIe et XIIIe siècles, aujourd'hui démolie, a fasciné les érudits messins du XIXe siècle, qui ont voulu y voir la synagogue des Juifs de Metz au Moyen Âge. La maison comprenait alors deux étages et conservait des salles décorées d'arcatures romanes. Elle était située entre cour et jardin et de deux accès, en Jurue, côté cour, et rue d'Enfer, côté jardin. La cour était équipée d'un puits. En 1845, Émile Bégin identifie la maison comme une synagogue mais reproduit comme tribune des femmes l’étage de la chapelle Saint-Genest, qui est située au 3 en Jurue. En 1856, Georges Boulangé plaide pour situer la synagogue au n°1 : « l’ancienne synagogue existe encore intégralement et sert aujourd’hui d’atelier à un coutelier, au fond de la cour de la maison portant le numéro 1 de la rue Jurue ». De fait, la communauté juive de Metz, mentionnée à partir de 888, est importante aux XIe et XIIe : les écoles rabbiniques des régions voisines accueillent des « sages lorrains » (Hakmei Lotar), dont le plus célèbre est rabbi Gershon ben Yehuda, qui enseigne à Mayence jusqu'à sa mort en 1040. Mais la puissance juive disparaît au tournant du XIIIe siècle, quand le pouvoir des paraiges s'affirme. Quand les archives sont conservées, à partir du XIIIe siècle, plus aucune présence juive n'est attestée en Jurue, nom qui signifie pourtant la rue des Juifs. Une synagogue a forcément existé, mais Jean-Luc Fray conclut que rien ne prouve qu'elle ait été située au n°1 de la Jurue. Saint-Pierre-aux-Images Saint-Pierre-aux-Images, auparavant Saint-Pierre-le-Majeur, était une des églises du groupe cathédral, située en face de Notre-Dame-la-Ronde. L'évêque saint Goëric la fonde vers l'an 641 dans la maison de l’évêque, sur des fondations antiques : des mosaïques ont mises à jour dans le choeur lors de la destruction. Dans une charte de 1245, pour la première fois, l'évêque Jacques de Lorraine désigne l’église Saint-Pierre-le-Majeur par sa nouvelle dénomination : Saint-Pierre-aux-Images. Le chanoine Thomas Richart la reconstruit en 1493. Elle est transformée en magasin militaire en 1709, puis démolie, la nef à partir de 1712, le choeur vers 1755. Avant sa destruction, elle était desservie par un collège de six prêtres. Les travaux de démolition mettent à jour la tombe d'un évêque du XIIe siècle, Hériman. L'élection des Treize qui avait traditionnellement lieu à Saint-Pierre le 2 février, jour de la Chandeleur, puis les nouveaux élus s'asseyaient à proximité, sur un banc devant Saint-Gorgon, avant de prêter serment à l'évêque. En 1542, le prédicateur protestant Guillaume Farel tente de prêcher le Réforme dans l'église Saint-Pierre, mais il est expulsé par les Treize.

Saint-Pierre-aux-Images Saint-Pierre-aux-Images, auparavant Saint-Pierre-le-Majeur, était une des églises du groupe cathédral, située en face de Notre-Dame-la-Ronde. L'évêque saint Goëric la fonde vers l'an 641 dans la maison de l’évêque, sur des fondations antiques : des mosaïques ont mises à jour dans le choeur lors de la destruction. Dans une charte de 1245, pour la première fois, l'évêque Jacques de Lorraine désigne l’église Saint-Pierre-le-Majeur par sa nouvelle dénomination : Saint-Pierre-aux-Images. Le chanoine Thomas Richart la reconstruit en 1493. Elle est transformée en magasin militaire en 1709, puis démolie, la nef à partir de 1712, le choeur vers 1755. Avant sa destruction, elle était desservie par un collège de six prêtres. Les travaux de démolition mettent à jour la tombe d'un évêque du XIIe siècle, Hériman. L'élection des Treize qui avait traditionnellement lieu à Saint-Pierre le 2 février, jour de la Chandeleur, puis les nouveaux élus s'asseyaient à proximité, sur un banc devant Saint-Gorgon, avant de prêter serment à l'évêque. En 1542, le prédicateur protestant Guillaume Farel tente de prêcher le Réforme dans l'église Saint-Pierre, mais il est expulsé par les Treize.