-

Abbaye Notre-Dame du Pontiffroy

Cette abbaye est fondée à la porte du Pontiffroy par Poince Ruece et son fils Jean de la Court en 1321 : elle accueille une communauté de religieuses cisterciennes, remplacées par des religieux à une date inconnue. L'abbaye reste de taille modeste durant tout le Moyen Âge. En 1565, les travaux de renforcement de l'enceinte entraînent la démolition du monastère : les religieux sont relogés dans la cour de Justemont, à côté de l'église Saint-Georges.

-

Abbaye Notre-Dame, dite le Petit-Clairvaux

L'abbaye Notre-Dame, dite le Petit-Clairvaux, a accueilli une communauté de soeurs cisterciennes du XIVe siècle à la Révolution. Le monastère doit son surnom au monastère de Clairvaux en Champagne, celui du fondateur des Cisterciens, saint Bernard de Clairvaux. Les moines cisterciens n'y résident que de 1289 à 1304 : ils sont alors remplacés par des femmes. Leur église devient un lieu de sépulture pour les familles des paraiges. De grands travaux ont lieu au début du XVIe siècle, sous le priorat de Mangette Rager, puis l'église et la salle capitulaire sont reconstruites lors à partir de 1544, financés par Pierron de la Maxe et sa femme Françoise.

L'abbaye est supprimée en 1756. Au cours du XIXe siècle, ses bâtiments sont peu à peu détruits au profit de fabriques, dont une usine de boîtes de conserves, la firme Moitrier. Des fresques et des épitaphes sont connus par des relevés. Plusieurs fragments de sculptures, extraits des ruines, rejoignent les collections du musée de la Cour d'Or. Les derniers vestiges de l'abbaye sont rasés pour construire un garage en 1953.

-

Abbaye Saint-Arnoul

Mentionnée dès l'époque mérovingienne, cette abbaye bénédictine était installée hors des murs de la cité, sur la route du sud vers Toul. Elle prend le nom d'Arnoul, puissant homme de pouvoir du royaume d'Austrasie devenu évêque de Metz en 614-629. L'abbaye fait office de nécropole pour les Carolingiens, descendants d'Arnoul : on y conservait notamment le tombeau de l'empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne.

Au Moyen Âge, l'abbaye est une des principales de Metz. Lors du siège de Metz par Charles Quint en 1552, le commandement français décide de raser les faubourgs de la ville et de détruit l'abbaye. La communauté se réinstalle dans le couvent des Dominicains, intra-muros, et y remonte le tombeau de Louis le Pieux. L'abbaye est supprimée à la Révolution et son église détruite ; les bâtiments monastiques sont depuis occupés par l'armée.

-

Abbaye Saint-Clément

L'abbaye Saint-Clément s'installe au Sablon près de l'amphithéâtre dès le XIe siècle. En 1552, elle est entièrement détruite. La communauté se réinstalle sur l'île Chambière. Il en reste l'église, aujourd'hui paroisse Saint-Clément, et les bâtiments monastiques devenus l'hôtel de région.

-

Abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains

Abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains L'abbaye Saint-Pierre était avec Sainte-Glossinde l'une des deux principales communautés de religieuses bénédictines de Metz. Fondée à la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle par sainte Waldrade, elle devient une abbaye royale à l'époque carolingienne ; les ducs de Lorraine succèdent aux rois et empereurs dans le rôle de protecteur de l'abbaye.

La communauté compte entre 7 et 12 religieuses aux XVe et XVIe siècles, qui peuvent vivre avec une « nièce », une enfant appelée à leur succéder. Les religieuses sont expulsées dans les années 1560, quand le sud-ouest de la cité de Metz devient la nouvelle citadelle. Les bâtiments monastiques sont en partie détruits, en partie occupés par l'armée française qui installe un garage dans l'église.

Il en reste aujourd'hui une partie du cloître et l'église. Cette dernière s'était installée dans un bâtiment romain : elle a eu la réputation d'être la plus ancienne de France. C'est plutôt les murs eux-mêmes qui peuvent être datés du IVe siècle, sans qu'on sache si l'édifice était civil ou religieux. Les transformations intérieures, de l'époque carolingienne à la fin du Moyen Âge, ont été bien étudiées par les archéologues, à partir des fouilles allemandes de 1942-1944. La basilique romaine, peut-être inachevée, devient église abbatiale vers la fin du VIIe siècle. Elle garde son aspect de nef unique sous une charpente. Elle est dotée au siècle suivant d'un chancel, une barrière de chœur sculptée. Ce chancel est un témoin extrêmement rare de l'aménagement intérieur des églises du haut Moyen Âge. Il est conservé à Metz au Musée de la Cour d'Or. À la fin du Xe siècle, quand les empereurs réforment l'abbaye, la basilique est transformée en église à trois nefs. Le chancel démonté est réemployé dans les nouveaux piliers. Une tour est construite en façade ouest, aujourd'hui détruite : la façade ouest actuelle est le mur interne de la tour. La charpente cède la place à une voûte d'ogive à la fin du Moyen Âge. L'occupation militaire entraîne la destruction des voûtes, du clocher, ainsi peut-être que de l'abside romaine, située à l'est, qui avait pu subsister jusque là.

-

Abbaye Saint-Symphorien

L'abbaye Saint-Symphorien était une des quatre grandes abbayes bénédictines de Metz. Le site initial correspond à l'actuelle caserne De Lattre : c'était celui de l'ancienne basilique des Saints-Innocents, fondée dans la zone de la nécropole antique par le saint évêque Pappol. Elle serait devenue la nécropole des évêques après la mort de Pappol en 614. En 984, l'évêque Adalbéron II reconstruit l'église et la transforme en abbaye bénédictine d'hommes ; elle est renommée Saint-Symphorien. Un bourg se développe alors au sud de l'abbaye, autour de l'église paroissiale Saint-Goery.

Détruite lors du siège de 1444, l'abbaye est transférée dans les murs en 1449. La communauté occupe alors l'église paroissiale de Saint-Hilaire-le-Petit, qu'elle reconstruit entièrement à partir de 1481 : le nouveau Saint-Symphorien est une des églises les plus monumentales de la ville. Mais après le siège de 1552, le commandement français détruit sans pitié le quart sud-ouest de la ville pour y établir une citadelle : le nouveau monastère est rasé. La communauté, à nouveau déplacée, acquiert les hôtels de Philippe Le Gronnais et des Baudoche et reconstruit le couvent autour.

-

Abbaye Saint-Vincent

Abbaye Saint-Vincent L'abbaye Saint-Vincent a été fondé par le grand évêque Thierry Ier (965-984), conseiller des empereurs ottoniens. L'abbaye devient alors un brillant centre intellectuel. Son église reconstruite à partir de 1248 est un des plus précoces et des plus beaux sanctuaires de style gothique de Lorraine. Elle compte une nef de quatre travées et trois tours, deux autour du choeur et un « haut clocher » en façade. Les bâtiments de l'abbaye connaissent au début du XVIIIe siècle plusieurs incendies et une vaste campagne de reconstruction. Très dégradée, la tour de façade est démolie dans les années 1750 ; la nef est alors prolongée de deux travées dans le style gothique, et fermée par une façade baroque. La Révolution supprime l'abbaye. L'église devient une paroisse au XIXe siècle, et les bâtiments monastiques accueillent le lycée de la ville, actuel lycée Fabert. L'église est désacralisée en 2012. Elle sert actuellement de lieu d'exposition.

-

Abbaye Sainte-Glossinde

L'abbaye Sainte-Glossinde est une des principales communautés monastiques de Metz, occupée par des religieuses bénédictines. Elle est fondée par sainte Glossinde, la fille d'un aristocrate franc, au début du VIIe siècle, près de la porte Serpenoise : selon la tradition, le monastère occuperait une propriété de la famille de Glossinde. De fait, une aile du monastère moderne est construite sur des cryptoportiques (entrepôts romains souterrains) de la fin de l'Antiquité.

Les bâtiments monastiques et l'église sont reconstruits entièrement au XVIIIe siècle en style baroque : à part des fragments de vitraux dans l'église, il ne reste rien du monastère médiéval. L'abbaye abrite l'évêché de Metz depuis 1802.

-

Abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains

Abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains L'abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains (aussi désignée au Moyen Âge comme l'abbaye Sainte-Marie-aux-Dames) a été fondée vers 995-1005, sous l'impulsion de l'évêque Adalbéron II. Elle était une des trois grandes abbayes féminines de Metz, avec les deux monastères plus anciens de Sainte-Glossinde et de Saint-Pierre-aux-Nonnains, son voisin. Le monastère était situé dans l'angle sud-ouest des murailles de la ville, l'entrée s'ouvrait sur la rue Serpenoise.

Le couvent a peut-être brûlé lors de la guerre de 1324 ou lors de la révolte qui suivit : en tout cas, les archives antérieures font défaut. Puis, entre 1331 et 1345, l'église abbatiale et autres bâtiments conventuels ont connu des travaux importants. La communauté comptait une dizaine de religieuses aux XVe et XVIe siècles.

Après le siège de Metz, le quartier devient la nouvelle citadelle : la communauté est expulsée par l'armée et relogée près du Moyen Pont, dans les locaux de la commanderie de Saint-Jean. Le déménagement a lieu le 16 février 1565 (ancien style), sous l'abbatiat de Blanche d'Haussonville. L'ancienne abbaye est peu à peu démolie : l'église disparaît en 1861 ; les derniers vestiges ont disparus dans les années 1900.

-

Ancien cimetière juif

La communauté juive de Metz n'est plus mentionnée dans les sources écrites après 1206. Cependant le cimetière juif existait encore au XIIIe siècle. Une mention sans date de cette époque situe la grange d'un drapier, Garsat Grassecher « leiz lou cimetier des juis » (AD57 H 1419), c'est-à-dire « à côté du cimetière juif ». Celui-ci était peut-être déjà désaffecté.

Jean-Luc Fray pose l'hypothèse que le cimetière aurait été situé au bord de la Seille sous la colline Sainte-Croix, vers Vésigneul, la Saunerie ou la rue du Tombois. Il aurait donc été originellement extra-muros, avant l’élargissement des murailles. Cette mention est l'unique mention écrite de l'ancienne communauté juive au temps du régime des paraiges.

-

Chapelle des Baudoche

La chapelle des Baudoche, dédiée à Saint Nicolas, occupait le bras sud de l'ancien transept de l'église Saint-Martin. Elle est fondée en 1506 par les trois frères Baudoche, Claude, Jean et Nicolas, qui exécutent ainsi la volonté testamentaire de leur père, Pierre.

La chapelle était reliée à l'hôtel Baudoche, de l'autre côté de la rue, par une galerie aérienne. Les travaux d'alignement de la rue en 1817-1818 entrainent la démolition du transept et de la disparation de la chapelle. Certains vitraux sont réinstallés dans le mur sud.

-

Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire

Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire Cette petite chapelle, consacrée le 29 septembre 1478, commémore l'attaque surprise du duc Nicolas de Lorraine le 9 avril 1473, miraculeusement mis en échec. La chapelle est dédiée à la Vierge Marie, protectrice de la Cité, comme l'indique l'inscription de 1478. Le compte de sa construction permet de savoir que le bâtiment a été construit par le maître d'oeuvre Clausse de Ranconval, et décoré de vitraux par les verriers Camay et Jean le Verrier. Il était composé de deux travées seulement, avec une sacristie et un beau porche flamboyant. La cité entretient le souvenir de l'attaque, en organisant des processions chaque 9 avril. Le 3 juillet 1483, une statue de la Vierge est apportée du château de Richemont, que la cité vient d'assiéger et de démolir. Une seconde inscription commémore le haut fait. La chapelle est détruite avec le quartier cathédral en 1754.

-

Chapelle des Templiers

Chapelle des Templiers La chapelle des Templiers est le dernier vestige de la commanderie du Temple installée dans le sud-est de la cité de Metz vers 1147. Elle a la forme d'une rotonde octogonale, qui rappelle le Saint-Sépulcre de Jérusalem.

La commanderie est peut-être désacralisée dès 1552, et intégrée dans la citadelle ; seuls demeurent la chapelle, transformée en entrepôt, et une salle décorée d'un plafond peint, qui a pu être un réfectoire ou une salle capitulaire. Classée monument historique dès la première liste de 1840, la chapelle est sauvée de la destruction en 1861. Elle est alors dessinée et étudiée par les savants messins, mais le réfectoire est détruit par la suite. À l'intérieur, les fresques du XIVe siècle ont été très lourdement restaurées durant l'annexion.

-

Chapelle Saint-Blaise

La chapelle fut construite en 1424 dans le bas-côté nord de l'église Saint-Eucaire par Nicolle Grognat, veuf de Perrette Desch. Elle est voûtée aux frais de Jacques III Desch, comme le rappelle son épitaphe. La chapelle devint par la suite un lieu de sépulture important de la famille Desch qui possédait un hôtel aristocratique à proximité de l'église paroissiale.

L'église Saint-Eucaire conserverait une relique corporelle de saint Blaise (martyr du IVe siècle) : un morceau de sa mâchoire. La confrérie Saint-Blaise y a son siège à partir de 1552. La fête de Saint-Blaise est toujours fêtée à Metz le 3 février.

-

Chapelle Saint-Gall

La chapelle Saint-Gall est fondée entre le palais épiscopal et la cathédrale. Trois évêques y ont été inhumés : Advence, mort en 875, son successeur Robert, en 917, et Frédéric de Pluvoise en 1173.

La chapelle est détruite en 1608 lors de l'ouverture de la Rue neuve l'Evêque, pour créer un passage entre la place d’Armes et la place Saint-Étienne.

-

Chapelle Saint-Nicolas (ou Sainte-Reinette)

Chapelle Saint-Nicolas (ou Sainte-Reinette) La chapelle Saint-Nicolas dépendait de l'hôpital des Clercs, devenu la Petite Aumônerie de la cathédrale. Elle aurait été fondée par le chanoine Nemmery Baudoche, sur un terrain ayant servi à exécuter les condamnés à mort, près des prisons de l'évêque. Il la dote de rentes pour entretenir 13 clercs. En 1488, son petit-neveu, le chanoine Henriet Roucel, reconstruit la chapelle et y place une inscription commémorative. La chapelle prend à cette époque le nom de Sainte-Reinette. Elle est démolie à la Révolution.

-

Cimetière Saint-Louis

Les humbles ne bénéficient pas d'une sépulture personnelle dans un sanctuaire : ils sont inhumés de façon anonyme dans un cimetière paroissial, ou au cimetière Saint-Louis, grand espace situé en dehors de l'enceinte urbaine, mentionné pour la première fois en 1333. Selon Philippe de Vigneulles, la terre du cimetière Saint-Louis a la particularité de dissoudre les corps en neuf jours, ce qui permet sans doute d'y enterrer des centaines de personnes chaque année.

-

Collégiale Notre-Dame-la-Ronde

La collégiale Sainte-Marie a peut-être été fondée par Dagobert, en face de la façade ouest de la cathédrale du Haut Moyen Âge, dont on ignore l’aspect. Fin XIIe-début XIIIe siècle, elle est rebâtie grâce au comte Henri II de Salm, qui y est enterré. Le nom Notre-Dame-la-Ronde apparaît alors dans les sources, en 1207. L’église était peut-être une réplique de la rotonde de Senones, construite dans les Vosges par le comte Henri I de Salm, lui aussi enterré à Metz. Le sol arasé ne permet pas de reconstituer cet état de lédifice. Lors de la reconstruction de la cathédrale, Notre-Dame-la-Ronde est reconstruite et intégrée à la nef gothique, mais son chapitre reste distinct de celui de la cathédrale. Un mur sépare les deux espaces liturgiques, qui est abattu à la fin du XIVe siècle. Le déchaussement des quatre piliers actuels permet de mesurer la différence de niveau du sol entre les deux églises.

-

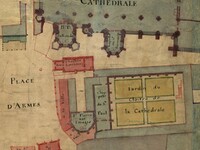

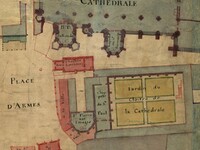

Collégiale Saint-Sauveur

Collégiale Saint-Sauveur Le chapitre Saint-Sauveur est fondé au XIe siècle et s'installe dans une chapelle déjà signalée à l'époque carolingienne près de l'ancien forum romain. Deuxième chapitre de la ville après celui de la cathédrale, il compte 20 chanoines du XIIe au XVIe siècle. Le cloître de Saint-Sauveur est reconstruit entre 1458 et 1464. La collégiale Saint-Sauveur et sa voisine l'église paroissiale Saint-Jacques sont détruites en février 1565, par décision du capitaine de la citadelle : le commandement français craignait qu'on puisse tirer sur la citadelle depuis le toit de l'église. A leur place est ouverte la place Saint-Jacques. Le chapitre est alors réduit à 12 prêtres, qui célèbrent les offices dans la chapelle du cloître. Les bâtiments sont lotis après la Révolution, et disparaissent au gré des reconstructions ; les derniers vestiges sont démolis en 1965.

L'église, de grande dimension, occupait le côté sud de la place actuelle. Les bâtiments du chapitre s'élevaient au sud, autour des quatre ailes du cloître, à la place de l'actuel îlot entre la rue du petit-Paris et la rue Ladoucette. Ils comprenaient une chapelle à l'est, Notre-Dame, une salle capitulaire à l'ouest, et une école. Dans les années 1490, le régent de l'école est le jeune Léonard Pricard, de retour de l'université de Paris et futur humaniste.

En 1355, le paraige de Porsaillis avait l'habitude de se réunir dans le cloître. Celui-ci a été un lieu de sépulture pour les gens de paraiges, mais les tombes ont été détruites, sans doute en 1565. Les sources écrites attestent que des membres de la famille de Raigecourt, du paraige de Porsaillis, y ont été enterrés.

-

Collégiale Saint-Thiébaut

Cette église fondée en 1159 était desservie par un collège de chanoines, sous le contrôle de l'abbesse de Sainte-Glossinde. Elle était située primitivement en dehors des murs ; reconstruite sous l'évêque Jacques de Lorraine (1239-1260), elle est rasée avant le siège de 1444. Les chanoines sont relogés en 1452 dans le couvent des soeurs de la Madeleine, à l'intérieur de la muraille, tandis que les soeurs s'installent près des Célestins. Le couvent est démoli à son tour en 1552 car trop proche de la muraille : les chanoines sont relogés dans l'église Saint-Martin. Ils déménagent à nouveau au XVIIe siècle derrière l'hôpital Saint-Nicolas. La communauté est dissoute à la Révolution.

Un des rares vestiges de Saint-Thiebaut est une cloche d'1,5 tonne remontée à la cathédrale en 1555 : le Tocsin, daté de 1501.

-

Commanderie de Saint-Jean-en-Chambre

Commanderie de Saint-Jean-en-Chambre Entre la place de Chambre, la muraille et le Moyen Pont, les Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean (basés à Jérusalem, puis à Rhodes, et enfin à Malte) possédaient une commanderie. Les bâtiments de la communauté comprenaient un hospice qui accueillait pèlerins et voyageurs : l'hospice du Petit-Saint-Jean-en-Chambre. La chapelle Saint-Jean, dite Saint-Jean-en-Chambre dotée de trois absides circulaires.

La commanderie occupait le site antique du petit amphithéâtre.

En 1565, les religieuses de Saint-Marie-aux-Nonnains, expulsées par l'armée, s'installent dans la commanderie de Saint-Jean.

Les bâtiments ont entièrement disparu après la Révolution ; les rues de la Paix et Saint-Louis ont été percées sur le site.

-

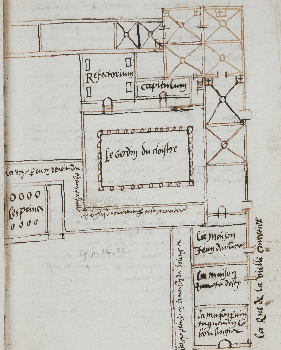

Couvent des Célestins

Couvent des Célestins Le couvent des Célestins est fondé en 1366 par un homme de paraige messin, Bertrand Le Hungre, près de la grande place du Champ-à-Seille. Ces moines bénédictins réformés bénéficient de la générosité des élites messines et constituent une riche bibliothèque ; leur église sert de nécropole pour les familles patriciennes.

Le couvent est supprimé en 1775. L'armée s'installe sur le site à partir de 1785 ; en 1811, il est dévolu aux ateliers de l'arsenal du Génie. La plupart des bâtiments du couvent sont détruits, et l'église démolie en 1864.

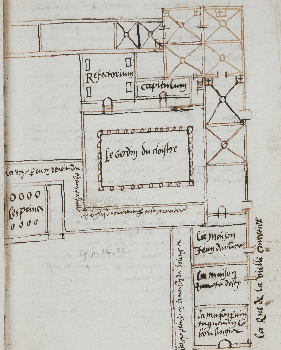

La chronique des Célestins est rédigée par leur prieur Nicole de Luttange. Son texte et ses images permettent de reconstituer la lente construction du couvent entre 1370 et 1470. La plupart des communautés religieuses de Metz sont installées soit dans la vieille cité romaine, entre la cathédrale et la porte Serpenoise, soit en périphérie de la ville. Les Célestins s'installent en bordure de la ville marchande, entre le côté sud du Champ-à-Seille et la muraille, à deux mètres en contre-bas de la place. Le couvent est donc enclavé, ce qui pose des problèmes de voisinage.

La lente destruction du couvent a entraîné la dispersion de beaucoup de pièces : les livres, les archives, des fragments de sculpture et des inscriptions.

-

Couvent des Clarisses

Couvent des Clarisses Le couvent des Clarisses (soeurs franciscaines) est fondé en 1269 dans l'actuelle rue de Paradis, sur le flanc est de la colline Sainte-Croix. Il est victime du grand incendie qui en 1318 ou 1320 ravage la colline Sainte-Croix, et sans doute largement reconstruit après.

Après la Révolution, il devient couvent du Bon Pasteur, puis en 1969, accueille le Conservatoire régional Gabriel-Pierné. Des vestiges du cloître sont conservés.

-

Couvent des Cordeliers

Couvent des Cordeliers Le cloître des Récollets est un ancien couvent médiéval à Metz, construit sur la colline Sainte-Croix, « sur le mur » qui surplombe la vallée de la Seille à l'est de la ville antique. La communauté des Cordeliers, de l'ordre des franciscains, s'y installe dès 1230. L'église est consacrée en 1286 et le couvent est achevé en 1310. Des travaux d'agrandissement de l'église s'achèvent en 1376. L'église a alors une forme particulière : une très longue nef unique, le long de l'actuelle rue de l'abbé-Risse, et une abside à sept pans. Il s'agit d'un lieu de sépulture important pour les familles liées aux paraiges. Les Chaverson y possèdent une chapelle dans les années 1520. Seul vestige de l'église, un fragment du mur nord de la nef est visible à gauche en entrant, actuel mur de l'aile ouest.

En 1603, les Cordeliers sont remplacés par les Récollets, issus d'une réforme de l'ordre franciscain, qui donne le nom au lieu jusqu'à nos jours. Pendant la Révolution française, la communauté est supprimée et le couvent occupé par l'armée ; l'église sert d'écurie avant d'être détruite en 1804. Au XIXe siècle, les bâtiments subsistant sont occupés par un orphelinat tenu par des religieuses. En 1970, la municipalité acquiert le site ; lors des travaux de restauration, la chapelle construite par les soeurs à la place de la nef est détruite.

Depuis 2002, les locaux sont occupés, notamment, par les Archives municipales de Metz qui profitent des réservoirs d'eau situés dans l'ancien jardin du couvent, permettant un stockage massif de la documentation.

-

Couvent des Dominicaines

Couvent des Dominicaines Le couvent des Dominicaines, ou prêcheresses, s'installe dans l'actuelle rue Dupont-des-Loges à la fin du XIIIe siècle. Une communauté de femmes vivant en communauté au Pontiffroy s'affilie à l'ordre dominicain. L'évêque les installe sur le site d'une ancienne demeure de l'évêque de Metz, appelée Cour de Vic, sur lequel on ne sait rien. Le couvent occupait le pâté de maisons entre la rue du Coetlosquet, la rue Serpenoise, la Chaplerue et la rue Dupont-des-Loges, où se trouvait l'entrée.

En 1496, la communauté entre en crise, se divisant entre soeurs réformatrices, autour de la prieure Jeanne Ferry, qui est soutenue par la cité de Metz, et soeurs opposées à un durcissement de leur règle. Les opposantes quittent le couvent en 1502 en emportant les archives. Nous ne savons donc pas grand chose sur le couvent avant cette date. Au XVIe siècle, plusieurs patriciens se font inhumer dans le monastère désormais revenu à une stricte observance de la règle dominicaine.

Le couvent est supprimé à la Révolution, une partie transformée en école. Des vestiges de l'église sont encore visibles dans la cour, 21 rue Dupont-des-Loges. Le choeur de l'église à deux nefs a été transformé en logement ; il a conservé une très belle charpente médiévale.

Abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains L'abbaye Saint-Pierre était avec Sainte-Glossinde l'une des deux principales communautés de religieuses bénédictines de Metz. Fondée à la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle par sainte Waldrade, elle devient une abbaye royale à l'époque carolingienne ; les ducs de Lorraine succèdent aux rois et empereurs dans le rôle de protecteur de l'abbaye. La communauté compte entre 7 et 12 religieuses aux XVe et XVIe siècles, qui peuvent vivre avec une « nièce », une enfant appelée à leur succéder. Les religieuses sont expulsées dans les années 1560, quand le sud-ouest de la cité de Metz devient la nouvelle citadelle. Les bâtiments monastiques sont en partie détruits, en partie occupés par l'armée française qui installe un garage dans l'église. Il en reste aujourd'hui une partie du cloître et l'église. Cette dernière s'était installée dans un bâtiment romain : elle a eu la réputation d'être la plus ancienne de France. C'est plutôt les murs eux-mêmes qui peuvent être datés du IVe siècle, sans qu'on sache si l'édifice était civil ou religieux. Les transformations intérieures, de l'époque carolingienne à la fin du Moyen Âge, ont été bien étudiées par les archéologues, à partir des fouilles allemandes de 1942-1944. La basilique romaine, peut-être inachevée, devient église abbatiale vers la fin du VIIe siècle. Elle garde son aspect de nef unique sous une charpente. Elle est dotée au siècle suivant d'un chancel, une barrière de chœur sculptée. Ce chancel est un témoin extrêmement rare de l'aménagement intérieur des églises du haut Moyen Âge. Il est conservé à Metz au Musée de la Cour d'Or. À la fin du Xe siècle, quand les empereurs réforment l'abbaye, la basilique est transformée en église à trois nefs. Le chancel démonté est réemployé dans les nouveaux piliers. Une tour est construite en façade ouest, aujourd'hui détruite : la façade ouest actuelle est le mur interne de la tour. La charpente cède la place à une voûte d'ogive à la fin du Moyen Âge. L'occupation militaire entraîne la destruction des voûtes, du clocher, ainsi peut-être que de l'abside romaine, située à l'est, qui avait pu subsister jusque là.

Abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains L'abbaye Saint-Pierre était avec Sainte-Glossinde l'une des deux principales communautés de religieuses bénédictines de Metz. Fondée à la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle par sainte Waldrade, elle devient une abbaye royale à l'époque carolingienne ; les ducs de Lorraine succèdent aux rois et empereurs dans le rôle de protecteur de l'abbaye. La communauté compte entre 7 et 12 religieuses aux XVe et XVIe siècles, qui peuvent vivre avec une « nièce », une enfant appelée à leur succéder. Les religieuses sont expulsées dans les années 1560, quand le sud-ouest de la cité de Metz devient la nouvelle citadelle. Les bâtiments monastiques sont en partie détruits, en partie occupés par l'armée française qui installe un garage dans l'église. Il en reste aujourd'hui une partie du cloître et l'église. Cette dernière s'était installée dans un bâtiment romain : elle a eu la réputation d'être la plus ancienne de France. C'est plutôt les murs eux-mêmes qui peuvent être datés du IVe siècle, sans qu'on sache si l'édifice était civil ou religieux. Les transformations intérieures, de l'époque carolingienne à la fin du Moyen Âge, ont été bien étudiées par les archéologues, à partir des fouilles allemandes de 1942-1944. La basilique romaine, peut-être inachevée, devient église abbatiale vers la fin du VIIe siècle. Elle garde son aspect de nef unique sous une charpente. Elle est dotée au siècle suivant d'un chancel, une barrière de chœur sculptée. Ce chancel est un témoin extrêmement rare de l'aménagement intérieur des églises du haut Moyen Âge. Il est conservé à Metz au Musée de la Cour d'Or. À la fin du Xe siècle, quand les empereurs réforment l'abbaye, la basilique est transformée en église à trois nefs. Le chancel démonté est réemployé dans les nouveaux piliers. Une tour est construite en façade ouest, aujourd'hui détruite : la façade ouest actuelle est le mur interne de la tour. La charpente cède la place à une voûte d'ogive à la fin du Moyen Âge. L'occupation militaire entraîne la destruction des voûtes, du clocher, ainsi peut-être que de l'abside romaine, située à l'est, qui avait pu subsister jusque là. Abbaye Saint-Vincent L'abbaye Saint-Vincent a été fondé par le grand évêque Thierry Ier (965-984), conseiller des empereurs ottoniens. L'abbaye devient alors un brillant centre intellectuel. Son église reconstruite à partir de 1248 est un des plus précoces et des plus beaux sanctuaires de style gothique de Lorraine. Elle compte une nef de quatre travées et trois tours, deux autour du choeur et un « haut clocher » en façade. Les bâtiments de l'abbaye connaissent au début du XVIIIe siècle plusieurs incendies et une vaste campagne de reconstruction. Très dégradée, la tour de façade est démolie dans les années 1750 ; la nef est alors prolongée de deux travées dans le style gothique, et fermée par une façade baroque. La Révolution supprime l'abbaye. L'église devient une paroisse au XIXe siècle, et les bâtiments monastiques accueillent le lycée de la ville, actuel lycée Fabert. L'église est désacralisée en 2012. Elle sert actuellement de lieu d'exposition.

Abbaye Saint-Vincent L'abbaye Saint-Vincent a été fondé par le grand évêque Thierry Ier (965-984), conseiller des empereurs ottoniens. L'abbaye devient alors un brillant centre intellectuel. Son église reconstruite à partir de 1248 est un des plus précoces et des plus beaux sanctuaires de style gothique de Lorraine. Elle compte une nef de quatre travées et trois tours, deux autour du choeur et un « haut clocher » en façade. Les bâtiments de l'abbaye connaissent au début du XVIIIe siècle plusieurs incendies et une vaste campagne de reconstruction. Très dégradée, la tour de façade est démolie dans les années 1750 ; la nef est alors prolongée de deux travées dans le style gothique, et fermée par une façade baroque. La Révolution supprime l'abbaye. L'église devient une paroisse au XIXe siècle, et les bâtiments monastiques accueillent le lycée de la ville, actuel lycée Fabert. L'église est désacralisée en 2012. Elle sert actuellement de lieu d'exposition. Abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains L'abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains (aussi désignée au Moyen Âge comme l'abbaye Sainte-Marie-aux-Dames) a été fondée vers 995-1005, sous l'impulsion de l'évêque Adalbéron II. Elle était une des trois grandes abbayes féminines de Metz, avec les deux monastères plus anciens de Sainte-Glossinde et de Saint-Pierre-aux-Nonnains, son voisin. Le monastère était situé dans l'angle sud-ouest des murailles de la ville, l'entrée s'ouvrait sur la rue Serpenoise. Le couvent a peut-être brûlé lors de la guerre de 1324 ou lors de la révolte qui suivit : en tout cas, les archives antérieures font défaut. Puis, entre 1331 et 1345, l'église abbatiale et autres bâtiments conventuels ont connu des travaux importants. La communauté comptait une dizaine de religieuses aux XVe et XVIe siècles. Après le siège de Metz, le quartier devient la nouvelle citadelle : la communauté est expulsée par l'armée et relogée près du Moyen Pont, dans les locaux de la commanderie de Saint-Jean. Le déménagement a lieu le 16 février 1565 (ancien style), sous l'abbatiat de Blanche d'Haussonville. L'ancienne abbaye est peu à peu démolie : l'église disparaît en 1861 ; les derniers vestiges ont disparus dans les années 1900.

Abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains L'abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains (aussi désignée au Moyen Âge comme l'abbaye Sainte-Marie-aux-Dames) a été fondée vers 995-1005, sous l'impulsion de l'évêque Adalbéron II. Elle était une des trois grandes abbayes féminines de Metz, avec les deux monastères plus anciens de Sainte-Glossinde et de Saint-Pierre-aux-Nonnains, son voisin. Le monastère était situé dans l'angle sud-ouest des murailles de la ville, l'entrée s'ouvrait sur la rue Serpenoise. Le couvent a peut-être brûlé lors de la guerre de 1324 ou lors de la révolte qui suivit : en tout cas, les archives antérieures font défaut. Puis, entre 1331 et 1345, l'église abbatiale et autres bâtiments conventuels ont connu des travaux importants. La communauté comptait une dizaine de religieuses aux XVe et XVIe siècles. Après le siège de Metz, le quartier devient la nouvelle citadelle : la communauté est expulsée par l'armée et relogée près du Moyen Pont, dans les locaux de la commanderie de Saint-Jean. Le déménagement a lieu le 16 février 1565 (ancien style), sous l'abbatiat de Blanche d'Haussonville. L'ancienne abbaye est peu à peu démolie : l'église disparaît en 1861 ; les derniers vestiges ont disparus dans les années 1900. Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire Cette petite chapelle, consacrée le 29 septembre 1478, commémore l'attaque surprise du duc Nicolas de Lorraine le 9 avril 1473, miraculeusement mis en échec. La chapelle est dédiée à la Vierge Marie, protectrice de la Cité, comme l'indique l'inscription de 1478. Le compte de sa construction permet de savoir que le bâtiment a été construit par le maître d'oeuvre Clausse de Ranconval, et décoré de vitraux par les verriers Camay et Jean le Verrier. Il était composé de deux travées seulement, avec une sacristie et un beau porche flamboyant. La cité entretient le souvenir de l'attaque, en organisant des processions chaque 9 avril. Le 3 juillet 1483, une statue de la Vierge est apportée du château de Richemont, que la cité vient d'assiéger et de démolir. Une seconde inscription commémore le haut fait. La chapelle est détruite avec le quartier cathédral en 1754.

Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire Cette petite chapelle, consacrée le 29 septembre 1478, commémore l'attaque surprise du duc Nicolas de Lorraine le 9 avril 1473, miraculeusement mis en échec. La chapelle est dédiée à la Vierge Marie, protectrice de la Cité, comme l'indique l'inscription de 1478. Le compte de sa construction permet de savoir que le bâtiment a été construit par le maître d'oeuvre Clausse de Ranconval, et décoré de vitraux par les verriers Camay et Jean le Verrier. Il était composé de deux travées seulement, avec une sacristie et un beau porche flamboyant. La cité entretient le souvenir de l'attaque, en organisant des processions chaque 9 avril. Le 3 juillet 1483, une statue de la Vierge est apportée du château de Richemont, que la cité vient d'assiéger et de démolir. Une seconde inscription commémore le haut fait. La chapelle est détruite avec le quartier cathédral en 1754. Chapelle des Templiers La chapelle des Templiers est le dernier vestige de la commanderie du Temple installée dans le sud-est de la cité de Metz vers 1147. Elle a la forme d'une rotonde octogonale, qui rappelle le Saint-Sépulcre de Jérusalem. La commanderie est peut-être désacralisée dès 1552, et intégrée dans la citadelle ; seuls demeurent la chapelle, transformée en entrepôt, et une salle décorée d'un plafond peint, qui a pu être un réfectoire ou une salle capitulaire. Classée monument historique dès la première liste de 1840, la chapelle est sauvée de la destruction en 1861. Elle est alors dessinée et étudiée par les savants messins, mais le réfectoire est détruit par la suite. À l'intérieur, les fresques du XIVe siècle ont été très lourdement restaurées durant l'annexion.

Chapelle des Templiers La chapelle des Templiers est le dernier vestige de la commanderie du Temple installée dans le sud-est de la cité de Metz vers 1147. Elle a la forme d'une rotonde octogonale, qui rappelle le Saint-Sépulcre de Jérusalem. La commanderie est peut-être désacralisée dès 1552, et intégrée dans la citadelle ; seuls demeurent la chapelle, transformée en entrepôt, et une salle décorée d'un plafond peint, qui a pu être un réfectoire ou une salle capitulaire. Classée monument historique dès la première liste de 1840, la chapelle est sauvée de la destruction en 1861. Elle est alors dessinée et étudiée par les savants messins, mais le réfectoire est détruit par la suite. À l'intérieur, les fresques du XIVe siècle ont été très lourdement restaurées durant l'annexion. Chapelle Saint-Nicolas (ou Sainte-Reinette) La chapelle Saint-Nicolas dépendait de l'hôpital des Clercs, devenu la Petite Aumônerie de la cathédrale. Elle aurait été fondée par le chanoine Nemmery Baudoche, sur un terrain ayant servi à exécuter les condamnés à mort, près des prisons de l'évêque. Il la dote de rentes pour entretenir 13 clercs. En 1488, son petit-neveu, le chanoine Henriet Roucel, reconstruit la chapelle et y place une inscription commémorative. La chapelle prend à cette époque le nom de Sainte-Reinette. Elle est démolie à la Révolution.

Chapelle Saint-Nicolas (ou Sainte-Reinette) La chapelle Saint-Nicolas dépendait de l'hôpital des Clercs, devenu la Petite Aumônerie de la cathédrale. Elle aurait été fondée par le chanoine Nemmery Baudoche, sur un terrain ayant servi à exécuter les condamnés à mort, près des prisons de l'évêque. Il la dote de rentes pour entretenir 13 clercs. En 1488, son petit-neveu, le chanoine Henriet Roucel, reconstruit la chapelle et y place une inscription commémorative. La chapelle prend à cette époque le nom de Sainte-Reinette. Elle est démolie à la Révolution. Collégiale Saint-Sauveur Le chapitre Saint-Sauveur est fondé au XIe siècle et s'installe dans une chapelle déjà signalée à l'époque carolingienne près de l'ancien forum romain. Deuxième chapitre de la ville après celui de la cathédrale, il compte 20 chanoines du XIIe au XVIe siècle. Le cloître de Saint-Sauveur est reconstruit entre 1458 et 1464. La collégiale Saint-Sauveur et sa voisine l'église paroissiale Saint-Jacques sont détruites en février 1565, par décision du capitaine de la citadelle : le commandement français craignait qu'on puisse tirer sur la citadelle depuis le toit de l'église. A leur place est ouverte la place Saint-Jacques. Le chapitre est alors réduit à 12 prêtres, qui célèbrent les offices dans la chapelle du cloître. Les bâtiments sont lotis après la Révolution, et disparaissent au gré des reconstructions ; les derniers vestiges sont démolis en 1965. L'église, de grande dimension, occupait le côté sud de la place actuelle. Les bâtiments du chapitre s'élevaient au sud, autour des quatre ailes du cloître, à la place de l'actuel îlot entre la rue du petit-Paris et la rue Ladoucette. Ils comprenaient une chapelle à l'est, Notre-Dame, une salle capitulaire à l'ouest, et une école. Dans les années 1490, le régent de l'école est le jeune Léonard Pricard, de retour de l'université de Paris et futur humaniste. En 1355, le paraige de Porsaillis avait l'habitude de se réunir dans le cloître. Celui-ci a été un lieu de sépulture pour les gens de paraiges, mais les tombes ont été détruites, sans doute en 1565. Les sources écrites attestent que des membres de la famille de Raigecourt, du paraige de Porsaillis, y ont été enterrés.

Collégiale Saint-Sauveur Le chapitre Saint-Sauveur est fondé au XIe siècle et s'installe dans une chapelle déjà signalée à l'époque carolingienne près de l'ancien forum romain. Deuxième chapitre de la ville après celui de la cathédrale, il compte 20 chanoines du XIIe au XVIe siècle. Le cloître de Saint-Sauveur est reconstruit entre 1458 et 1464. La collégiale Saint-Sauveur et sa voisine l'église paroissiale Saint-Jacques sont détruites en février 1565, par décision du capitaine de la citadelle : le commandement français craignait qu'on puisse tirer sur la citadelle depuis le toit de l'église. A leur place est ouverte la place Saint-Jacques. Le chapitre est alors réduit à 12 prêtres, qui célèbrent les offices dans la chapelle du cloître. Les bâtiments sont lotis après la Révolution, et disparaissent au gré des reconstructions ; les derniers vestiges sont démolis en 1965. L'église, de grande dimension, occupait le côté sud de la place actuelle. Les bâtiments du chapitre s'élevaient au sud, autour des quatre ailes du cloître, à la place de l'actuel îlot entre la rue du petit-Paris et la rue Ladoucette. Ils comprenaient une chapelle à l'est, Notre-Dame, une salle capitulaire à l'ouest, et une école. Dans les années 1490, le régent de l'école est le jeune Léonard Pricard, de retour de l'université de Paris et futur humaniste. En 1355, le paraige de Porsaillis avait l'habitude de se réunir dans le cloître. Celui-ci a été un lieu de sépulture pour les gens de paraiges, mais les tombes ont été détruites, sans doute en 1565. Les sources écrites attestent que des membres de la famille de Raigecourt, du paraige de Porsaillis, y ont été enterrés. Commanderie de Saint-Jean-en-Chambre Entre la place de Chambre, la muraille et le Moyen Pont, les Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean (basés à Jérusalem, puis à Rhodes, et enfin à Malte) possédaient une commanderie. Les bâtiments de la communauté comprenaient un hospice qui accueillait pèlerins et voyageurs : l'hospice du Petit-Saint-Jean-en-Chambre. La chapelle Saint-Jean, dite Saint-Jean-en-Chambre dotée de trois absides circulaires. La commanderie occupait le site antique du petit amphithéâtre. En 1565, les religieuses de Saint-Marie-aux-Nonnains, expulsées par l'armée, s'installent dans la commanderie de Saint-Jean. Les bâtiments ont entièrement disparu après la Révolution ; les rues de la Paix et Saint-Louis ont été percées sur le site.

Commanderie de Saint-Jean-en-Chambre Entre la place de Chambre, la muraille et le Moyen Pont, les Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean (basés à Jérusalem, puis à Rhodes, et enfin à Malte) possédaient une commanderie. Les bâtiments de la communauté comprenaient un hospice qui accueillait pèlerins et voyageurs : l'hospice du Petit-Saint-Jean-en-Chambre. La chapelle Saint-Jean, dite Saint-Jean-en-Chambre dotée de trois absides circulaires. La commanderie occupait le site antique du petit amphithéâtre. En 1565, les religieuses de Saint-Marie-aux-Nonnains, expulsées par l'armée, s'installent dans la commanderie de Saint-Jean. Les bâtiments ont entièrement disparu après la Révolution ; les rues de la Paix et Saint-Louis ont été percées sur le site. Couvent des Célestins Le couvent des Célestins est fondé en 1366 par un homme de paraige messin, Bertrand Le Hungre, près de la grande place du Champ-à-Seille. Ces moines bénédictins réformés bénéficient de la générosité des élites messines et constituent une riche bibliothèque ; leur église sert de nécropole pour les familles patriciennes. Le couvent est supprimé en 1775. L'armée s'installe sur le site à partir de 1785 ; en 1811, il est dévolu aux ateliers de l'arsenal du Génie. La plupart des bâtiments du couvent sont détruits, et l'église démolie en 1864. La chronique des Célestins est rédigée par leur prieur Nicole de Luttange. Son texte et ses images permettent de reconstituer la lente construction du couvent entre 1370 et 1470. La plupart des communautés religieuses de Metz sont installées soit dans la vieille cité romaine, entre la cathédrale et la porte Serpenoise, soit en périphérie de la ville. Les Célestins s'installent en bordure de la ville marchande, entre le côté sud du Champ-à-Seille et la muraille, à deux mètres en contre-bas de la place. Le couvent est donc enclavé, ce qui pose des problèmes de voisinage. La lente destruction du couvent a entraîné la dispersion de beaucoup de pièces : les livres, les archives, des fragments de sculpture et des inscriptions.

Couvent des Célestins Le couvent des Célestins est fondé en 1366 par un homme de paraige messin, Bertrand Le Hungre, près de la grande place du Champ-à-Seille. Ces moines bénédictins réformés bénéficient de la générosité des élites messines et constituent une riche bibliothèque ; leur église sert de nécropole pour les familles patriciennes. Le couvent est supprimé en 1775. L'armée s'installe sur le site à partir de 1785 ; en 1811, il est dévolu aux ateliers de l'arsenal du Génie. La plupart des bâtiments du couvent sont détruits, et l'église démolie en 1864. La chronique des Célestins est rédigée par leur prieur Nicole de Luttange. Son texte et ses images permettent de reconstituer la lente construction du couvent entre 1370 et 1470. La plupart des communautés religieuses de Metz sont installées soit dans la vieille cité romaine, entre la cathédrale et la porte Serpenoise, soit en périphérie de la ville. Les Célestins s'installent en bordure de la ville marchande, entre le côté sud du Champ-à-Seille et la muraille, à deux mètres en contre-bas de la place. Le couvent est donc enclavé, ce qui pose des problèmes de voisinage. La lente destruction du couvent a entraîné la dispersion de beaucoup de pièces : les livres, les archives, des fragments de sculpture et des inscriptions. Couvent des Clarisses Le couvent des Clarisses (soeurs franciscaines) est fondé en 1269 dans l'actuelle rue de Paradis, sur le flanc est de la colline Sainte-Croix. Il est victime du grand incendie qui en 1318 ou 1320 ravage la colline Sainte-Croix, et sans doute largement reconstruit après. Après la Révolution, il devient couvent du Bon Pasteur, puis en 1969, accueille le Conservatoire régional Gabriel-Pierné. Des vestiges du cloître sont conservés.

Couvent des Clarisses Le couvent des Clarisses (soeurs franciscaines) est fondé en 1269 dans l'actuelle rue de Paradis, sur le flanc est de la colline Sainte-Croix. Il est victime du grand incendie qui en 1318 ou 1320 ravage la colline Sainte-Croix, et sans doute largement reconstruit après. Après la Révolution, il devient couvent du Bon Pasteur, puis en 1969, accueille le Conservatoire régional Gabriel-Pierné. Des vestiges du cloître sont conservés. Couvent des Cordeliers Le cloître des Récollets est un ancien couvent médiéval à Metz, construit sur la colline Sainte-Croix, « sur le mur » qui surplombe la vallée de la Seille à l'est de la ville antique. La communauté des Cordeliers, de l'ordre des franciscains, s'y installe dès 1230. L'église est consacrée en 1286 et le couvent est achevé en 1310. Des travaux d'agrandissement de l'église s'achèvent en 1376. L'église a alors une forme particulière : une très longue nef unique, le long de l'actuelle rue de l'abbé-Risse, et une abside à sept pans. Il s'agit d'un lieu de sépulture important pour les familles liées aux paraiges. Les Chaverson y possèdent une chapelle dans les années 1520. Seul vestige de l'église, un fragment du mur nord de la nef est visible à gauche en entrant, actuel mur de l'aile ouest. En 1603, les Cordeliers sont remplacés par les Récollets, issus d'une réforme de l'ordre franciscain, qui donne le nom au lieu jusqu'à nos jours. Pendant la Révolution française, la communauté est supprimée et le couvent occupé par l'armée ; l'église sert d'écurie avant d'être détruite en 1804. Au XIXe siècle, les bâtiments subsistant sont occupés par un orphelinat tenu par des religieuses. En 1970, la municipalité acquiert le site ; lors des travaux de restauration, la chapelle construite par les soeurs à la place de la nef est détruite. Depuis 2002, les locaux sont occupés, notamment, par les Archives municipales de Metz qui profitent des réservoirs d'eau situés dans l'ancien jardin du couvent, permettant un stockage massif de la documentation.

Couvent des Cordeliers Le cloître des Récollets est un ancien couvent médiéval à Metz, construit sur la colline Sainte-Croix, « sur le mur » qui surplombe la vallée de la Seille à l'est de la ville antique. La communauté des Cordeliers, de l'ordre des franciscains, s'y installe dès 1230. L'église est consacrée en 1286 et le couvent est achevé en 1310. Des travaux d'agrandissement de l'église s'achèvent en 1376. L'église a alors une forme particulière : une très longue nef unique, le long de l'actuelle rue de l'abbé-Risse, et une abside à sept pans. Il s'agit d'un lieu de sépulture important pour les familles liées aux paraiges. Les Chaverson y possèdent une chapelle dans les années 1520. Seul vestige de l'église, un fragment du mur nord de la nef est visible à gauche en entrant, actuel mur de l'aile ouest. En 1603, les Cordeliers sont remplacés par les Récollets, issus d'une réforme de l'ordre franciscain, qui donne le nom au lieu jusqu'à nos jours. Pendant la Révolution française, la communauté est supprimée et le couvent occupé par l'armée ; l'église sert d'écurie avant d'être détruite en 1804. Au XIXe siècle, les bâtiments subsistant sont occupés par un orphelinat tenu par des religieuses. En 1970, la municipalité acquiert le site ; lors des travaux de restauration, la chapelle construite par les soeurs à la place de la nef est détruite. Depuis 2002, les locaux sont occupés, notamment, par les Archives municipales de Metz qui profitent des réservoirs d'eau situés dans l'ancien jardin du couvent, permettant un stockage massif de la documentation. Couvent des Dominicaines Le couvent des Dominicaines, ou prêcheresses, s'installe dans l'actuelle rue Dupont-des-Loges à la fin du XIIIe siècle. Une communauté de femmes vivant en communauté au Pontiffroy s'affilie à l'ordre dominicain. L'évêque les installe sur le site d'une ancienne demeure de l'évêque de Metz, appelée Cour de Vic, sur lequel on ne sait rien. Le couvent occupait le pâté de maisons entre la rue du Coetlosquet, la rue Serpenoise, la Chaplerue et la rue Dupont-des-Loges, où se trouvait l'entrée. En 1496, la communauté entre en crise, se divisant entre soeurs réformatrices, autour de la prieure Jeanne Ferry, qui est soutenue par la cité de Metz, et soeurs opposées à un durcissement de leur règle. Les opposantes quittent le couvent en 1502 en emportant les archives. Nous ne savons donc pas grand chose sur le couvent avant cette date. Au XVIe siècle, plusieurs patriciens se font inhumer dans le monastère désormais revenu à une stricte observance de la règle dominicaine. Le couvent est supprimé à la Révolution, une partie transformée en école. Des vestiges de l'église sont encore visibles dans la cour, 21 rue Dupont-des-Loges. Le choeur de l'église à deux nefs a été transformé en logement ; il a conservé une très belle charpente médiévale.

Couvent des Dominicaines Le couvent des Dominicaines, ou prêcheresses, s'installe dans l'actuelle rue Dupont-des-Loges à la fin du XIIIe siècle. Une communauté de femmes vivant en communauté au Pontiffroy s'affilie à l'ordre dominicain. L'évêque les installe sur le site d'une ancienne demeure de l'évêque de Metz, appelée Cour de Vic, sur lequel on ne sait rien. Le couvent occupait le pâté de maisons entre la rue du Coetlosquet, la rue Serpenoise, la Chaplerue et la rue Dupont-des-Loges, où se trouvait l'entrée. En 1496, la communauté entre en crise, se divisant entre soeurs réformatrices, autour de la prieure Jeanne Ferry, qui est soutenue par la cité de Metz, et soeurs opposées à un durcissement de leur règle. Les opposantes quittent le couvent en 1502 en emportant les archives. Nous ne savons donc pas grand chose sur le couvent avant cette date. Au XVIe siècle, plusieurs patriciens se font inhumer dans le monastère désormais revenu à une stricte observance de la règle dominicaine. Le couvent est supprimé à la Révolution, une partie transformée en école. Des vestiges de l'église sont encore visibles dans la cour, 21 rue Dupont-des-Loges. Le choeur de l'église à deux nefs a été transformé en logement ; il a conservé une très belle charpente médiévale.