-

Ferme Saint-Ladre

Ferme Saint-Ladre Cette exploitation agricole dépendait de l'hôpital Saint-Nicolas, le principal hôpital de Metz. Saint-Nicolas gérait d'autres établissements de soin et d'accueil, comme les léproseries de Saint-Ladre à Montigny, et des fermes qui assuraient une partie du budget de l'hôpital. La ferme Saint-Ladre a été détruite en 1984.

-

Château de Luttange

Château de Luttange Le château est à plan carré avec quatre tours aux angles. Trois sont rondes ; la dernière est un donjon carré situé à l'angle nord-est auquel on accède par un escalier et une poterne bien conservés, classés monument historique). En 1864, un fossé existait encore, franchi par un pont en face du donjon. Les tours datent du XIVe siècle. Une galerie souterraine reliait les deux tours nord. Les courtines, entre les tours, ont peut-être été détruites lors des guerres du XVIIe siècle. Les façades nord et est datent l'une du XVIIIe siècle, l'autre du XIXe siècle. Sur les faces sud et ouest ont été replacés des éléments XVIe siècle du château de Daspich à Florange : une échauguette, un oriel et une bretèche.

Luttange était aux limites du pays de Metz : ce fief luxembourgeois est resté longtemps aux mains d'une famille de seigneurs, les Luttange, tantôt alliés, tantôt ennemis des paraiges. En 1366, le sire Geoffroy de Luttange, en conflit avec la cité, est exécuté devant la cathédrale. Entre 1424 et les années 1530, le château est aux mains de Guillaume Perpignant et de ses descendants, jusqu'à Jean Le Gronnais, veuf d'Alixette Perpignant, qui meurt sans descendance. Le fief est confisqué par Charles Quint qui le donne à un de ses familiers, le sculpteur Jean Monet.

Le château accueille aujourd'hui un centre d'escape game.

-

Château de Montoy

Le château de Montoy, situé à Ogy-Montoy-Flanville, appartient à la fin du Moyen Âge aux familles des paraiges, les Baudoche, Grognat, puis Chaverson. Le château appartenait au tournant du XVe siècle à Nicolle Grognat, exécuté lors de la Rébellion de la Commune en juin 1405, puis à son fils Nicolle Grognat dit le bon Jouteur. Il donne le château en dot à sa fille unique héritière, Jennette, qui épouse Joffroy Chaverson. À la mort de Joffroy en 1472, il passe aux mains de son fils Jean.

Michel Chaverson hérite du château à la mort de son père Jean Chaverson en 1514, bien que son frère Joachim qui meurt en 1522 se dise également seigneur de Montoy. Joachim avait-il reçu le château en héritage en 1514, puis à sa mort en 1522 sans descendance le château de Montoy serait passé à son frère Michel ? Quoi qu'il en soit, peu de temps après, le château est détruit en 1518 par Franz von Sickingen et ses troupes, alors en guerre contre la cité. Michel Chaverson fait donc reconstruire le bâtiment et le lègue à sa fille Philippe, mariée à Robert de Heu. Montoy devient à cette époque un lieu important de l'église protestante dans le Pays messin. Le château passe ensuite aux mains de Catherine de Heu, leur fille et unique héritière, qui l'apporte en dot à son époux, Claude de Vienne. Nicolle, leur fille, vend alors le château en 1618, qui passe par plusieurs propriétaires au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.

Le bâtiment d'aujourd'hui est largement issu des reconstructions du XVIIIe siècle. Il ne reste que quelques éléments architecturaux de l'ancien château du XVIe siècle, dont la tour ronde dans le prolongement de l'aile sud.

-

Château d'Ancerville

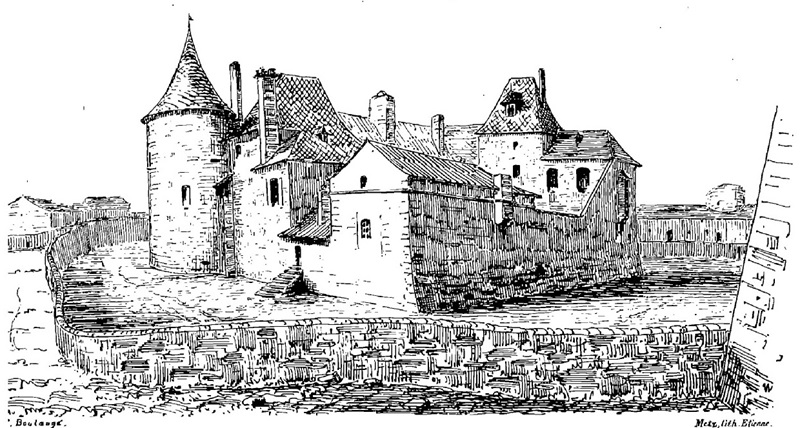

Château d'Ancerville Le château d'Ancerville est peut-être le mieux conservé des châteaux de la fin du Moyen Âge du pays de Metz, malgré sa transformation en fermes à l'époque contemporaine. Il appartient aux XVe et XVIe siècles à la famille de Raigecourt.

La première mention de la possession du château d'Ancerville par les Raigecourt est attribuée à Isabelle Desch dit la Sourde, veuve de Nicolle de Raigecourt dit Xappel. Le 22 juin 1480, Isabelle remariée à Philippe de Bibra cède le château à son seul fils issu de son premier mariage, Philippe de Raigecourt, qui le transmet à son tour à son fils aîné, Nicolle, en 1500. Selon Philippe de Vigneulles, Philippe, passionné de chasses, entretient une garenne autour du château et, pendant ses maladies, fait même combattre ses chiens de chasse dans sa cour, voire dans sa chambre.

En 1523, Nicolle de Raigecourt, au service de la cour ducale, accueille au château le duc et la duchesse de Lorraine, Antoine et Renée. Le château d'Ancerville passe ensuite aux mains de son fils aîné, Richard. Mais à sa mort, sans descendance, c'est son frère Antoine qui hérite du patrimoine d'Ancerville, puis son fils aîné, Philippe.

Un corps central est entouré d'un mur et de fossés : aujourd'hui loti en plusieurs maisons, il a conservé une tour d'angle ronde et un donjon ou châtelet d'entrée carré à mâchicoulis, qui s'ouvre sur l'ouest, à l'opposé du village. Dans la cour de ce logis seigneurial s'ouvrent des fenêtres à quatre baies. À l'ouest et au nord, un autre corps extérieur forme une enceinte autour ce corps central. À l'extrémité sud, il comprend un bâtiment à deux étages similaire aux maisons urbaines de Metz, qui donne sur le lieu dit aujourd'hui « cour du château ».

En 1855, Georges Boulangé a dessiné les lieux et recueilli le dessin des armes des Raigecourt (d'or à la tour crénelée de sable, c'est-à-dire noire), présent dans l'escalier du logis et sur un fragment de vitrail.

-

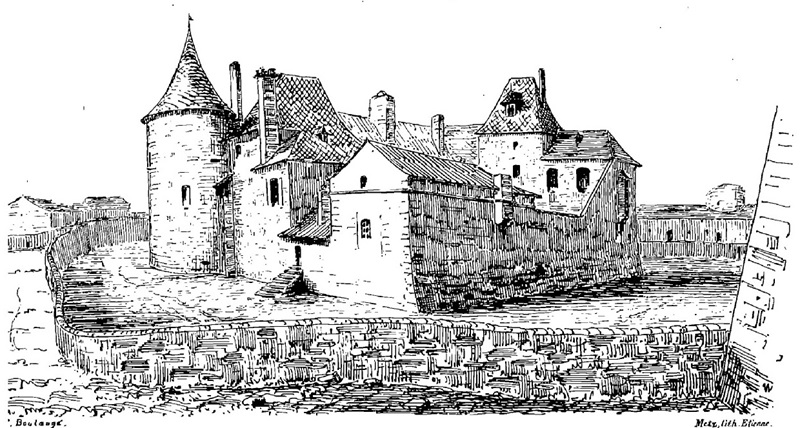

Auguste Migette, vue du château de Vry

Auguste Migette, vue du château de Vry

-

Château de Vry

Château de Vry Le château de Vry est l'une des principales forteresses du pays de Metz. Au début du XIIIe siècle, il appartient à l'évêché de Metz. Entouré par de larges fossés, il protège le Haut Chemin, la route qui mène de Metz vers l'Allemagne. Pendant la guerre civile de 1326, les patriciens exilés de la cité, les Fort-Issus, se servent de Vry comme d'une base pour attaquer la ville. Vers le début du XVe siècle, le château appartient aux Lohier. Le duc de Lorraine, Charles II, acquiert une partie du château en 1410 et le cède à Jean Lohier dit de Chambre en 1423. À sa mort peu après 1427, c'est son fils Nicolle Lohier qui hérite du château de Vry. Près d'un siècle plus tard, par un jeu d'alliances complexe, c'est Nicolle de Heu qui possède désormais le château. Il est possible qu'à l'extinction biologique de la famille Lohier vers la moitié du XVe siècle, les droits sur Vry soient passés aux descendants de Guillaume de Heu marié avec Collette Lohier.

Aujourd'hui, quelques tours ruinées sont encore visibles autour de la rue du Château.

-

Château de Ladonchamps

Château de Ladonchamps Au début du XVe siècle, le gagnage de Ladonchamps appartient à Lorette, femme de Colignon Baudoche ; on y élève chevaux, vaches et porcs. À la fin du XVe siècle, il s'agit d'un château qui appartient à André de Rineck. Après sa mort, en 1527, il passe aux mains de Philippe II de Raigecourt, dont André était le tuteur depuis la mort de son père Philippe I de Raigecourt, dit Xappel en 1500.

Philippe II de Raigecourt n'ayant pas de fils, c'est Anne, sa fille aînée, qui hérite du château. Mariée avec Jacques Desch, le château de Ladonchamps est transmis à leur mort à Anne Desch, leur fille aînée. À son décès en 1581, le château est finalement acquis par son deuxième époux, Renaud Le Gronnais qui meurt en 1613. Il est détruit après la Seconde guerre mondiale. Le domaine conserve une chapelle et des communs (actuelle commune de Woippy).

-

La Grange-aux-Dames

La Grange-aux-Dames Ce gagnage, un domaine agricole, appartient à Jacques Bertrand en 1404. C'est l'abbaye de Sainte-Croix qui lui avait vendu en 1392. Le domaine compte alors un troupeau de 20 vaches. Jacques Bertrand vend le fief à Jacques de Métry. Au début du XVIe siècle, il est en possession des Desch et devient alors une résidence noble proche de Metz. Le bâtiment est détruit en 1984 ; l’usine Haganis de traitement des déchets est construite sur le site.

-

Château d'Ennery

Château d'Ennery Le château d'Ennery était une des principales places-fortes du pays de Metz, qu'il protégeait du côté nord. Ce fief appartenait à une branche cadette des ducs de Lorraine : ces sires d'Ennery, ruinés, vendent leur terre à Thiébaut de Heu en 1323. Le château est pendant deux siècles et demi la résidence de la famille de Heu.

À la mort de Nicolle IV de Heu en 1547, le château d'Ennery passe aux mains de son frère Martin qui est tuteur de sa fille Elisabeth, héritière du patrimoine paternel. Le château d'Ennery revient à Godeffroy d'Eltz, seigneur de Volmérange, son époux.

En 1553, après le siège de Metz, Ennery est brûlé par les troupes espagnoles en déroute.

Il est actuellement abandonné et en ruines.

Ferme Saint-Ladre Cette exploitation agricole dépendait de l'hôpital Saint-Nicolas, le principal hôpital de Metz. Saint-Nicolas gérait d'autres établissements de soin et d'accueil, comme les léproseries de Saint-Ladre à Montigny, et des fermes qui assuraient une partie du budget de l'hôpital. La ferme Saint-Ladre a été détruite en 1984.

Ferme Saint-Ladre Cette exploitation agricole dépendait de l'hôpital Saint-Nicolas, le principal hôpital de Metz. Saint-Nicolas gérait d'autres établissements de soin et d'accueil, comme les léproseries de Saint-Ladre à Montigny, et des fermes qui assuraient une partie du budget de l'hôpital. La ferme Saint-Ladre a été détruite en 1984. Château de Luttange Le château est à plan carré avec quatre tours aux angles. Trois sont rondes ; la dernière est un donjon carré situé à l'angle nord-est auquel on accède par un escalier et une poterne bien conservés, classés monument historique). En 1864, un fossé existait encore, franchi par un pont en face du donjon. Les tours datent du XIVe siècle. Une galerie souterraine reliait les deux tours nord. Les courtines, entre les tours, ont peut-être été détruites lors des guerres du XVIIe siècle. Les façades nord et est datent l'une du XVIIIe siècle, l'autre du XIXe siècle. Sur les faces sud et ouest ont été replacés des éléments XVIe siècle du château de Daspich à Florange : une échauguette, un oriel et une bretèche. Luttange était aux limites du pays de Metz : ce fief luxembourgeois est resté longtemps aux mains d'une famille de seigneurs, les Luttange, tantôt alliés, tantôt ennemis des paraiges. En 1366, le sire Geoffroy de Luttange, en conflit avec la cité, est exécuté devant la cathédrale. Entre 1424 et les années 1530, le château est aux mains de Guillaume Perpignant et de ses descendants, jusqu'à Jean Le Gronnais, veuf d'Alixette Perpignant, qui meurt sans descendance. Le fief est confisqué par Charles Quint qui le donne à un de ses familiers, le sculpteur Jean Monet. Le château accueille aujourd'hui un centre d'escape game.

Château de Luttange Le château est à plan carré avec quatre tours aux angles. Trois sont rondes ; la dernière est un donjon carré situé à l'angle nord-est auquel on accède par un escalier et une poterne bien conservés, classés monument historique). En 1864, un fossé existait encore, franchi par un pont en face du donjon. Les tours datent du XIVe siècle. Une galerie souterraine reliait les deux tours nord. Les courtines, entre les tours, ont peut-être été détruites lors des guerres du XVIIe siècle. Les façades nord et est datent l'une du XVIIIe siècle, l'autre du XIXe siècle. Sur les faces sud et ouest ont été replacés des éléments XVIe siècle du château de Daspich à Florange : une échauguette, un oriel et une bretèche. Luttange était aux limites du pays de Metz : ce fief luxembourgeois est resté longtemps aux mains d'une famille de seigneurs, les Luttange, tantôt alliés, tantôt ennemis des paraiges. En 1366, le sire Geoffroy de Luttange, en conflit avec la cité, est exécuté devant la cathédrale. Entre 1424 et les années 1530, le château est aux mains de Guillaume Perpignant et de ses descendants, jusqu'à Jean Le Gronnais, veuf d'Alixette Perpignant, qui meurt sans descendance. Le fief est confisqué par Charles Quint qui le donne à un de ses familiers, le sculpteur Jean Monet. Le château accueille aujourd'hui un centre d'escape game. Château d'Ancerville Le château d'Ancerville est peut-être le mieux conservé des châteaux de la fin du Moyen Âge du pays de Metz, malgré sa transformation en fermes à l'époque contemporaine. Il appartient aux XVe et XVIe siècles à la famille de Raigecourt. La première mention de la possession du château d'Ancerville par les Raigecourt est attribuée à Isabelle Desch dit la Sourde, veuve de Nicolle de Raigecourt dit Xappel. Le 22 juin 1480, Isabelle remariée à Philippe de Bibra cède le château à son seul fils issu de son premier mariage, Philippe de Raigecourt, qui le transmet à son tour à son fils aîné, Nicolle, en 1500. Selon Philippe de Vigneulles, Philippe, passionné de chasses, entretient une garenne autour du château et, pendant ses maladies, fait même combattre ses chiens de chasse dans sa cour, voire dans sa chambre. En 1523, Nicolle de Raigecourt, au service de la cour ducale, accueille au château le duc et la duchesse de Lorraine, Antoine et Renée. Le château d'Ancerville passe ensuite aux mains de son fils aîné, Richard. Mais à sa mort, sans descendance, c'est son frère Antoine qui hérite du patrimoine d'Ancerville, puis son fils aîné, Philippe. Un corps central est entouré d'un mur et de fossés : aujourd'hui loti en plusieurs maisons, il a conservé une tour d'angle ronde et un donjon ou châtelet d'entrée carré à mâchicoulis, qui s'ouvre sur l'ouest, à l'opposé du village. Dans la cour de ce logis seigneurial s'ouvrent des fenêtres à quatre baies. À l'ouest et au nord, un autre corps extérieur forme une enceinte autour ce corps central. À l'extrémité sud, il comprend un bâtiment à deux étages similaire aux maisons urbaines de Metz, qui donne sur le lieu dit aujourd'hui « cour du château ». En 1855, Georges Boulangé a dessiné les lieux et recueilli le dessin des armes des Raigecourt (d'or à la tour crénelée de sable, c'est-à-dire noire), présent dans l'escalier du logis et sur un fragment de vitrail.

Château d'Ancerville Le château d'Ancerville est peut-être le mieux conservé des châteaux de la fin du Moyen Âge du pays de Metz, malgré sa transformation en fermes à l'époque contemporaine. Il appartient aux XVe et XVIe siècles à la famille de Raigecourt. La première mention de la possession du château d'Ancerville par les Raigecourt est attribuée à Isabelle Desch dit la Sourde, veuve de Nicolle de Raigecourt dit Xappel. Le 22 juin 1480, Isabelle remariée à Philippe de Bibra cède le château à son seul fils issu de son premier mariage, Philippe de Raigecourt, qui le transmet à son tour à son fils aîné, Nicolle, en 1500. Selon Philippe de Vigneulles, Philippe, passionné de chasses, entretient une garenne autour du château et, pendant ses maladies, fait même combattre ses chiens de chasse dans sa cour, voire dans sa chambre. En 1523, Nicolle de Raigecourt, au service de la cour ducale, accueille au château le duc et la duchesse de Lorraine, Antoine et Renée. Le château d'Ancerville passe ensuite aux mains de son fils aîné, Richard. Mais à sa mort, sans descendance, c'est son frère Antoine qui hérite du patrimoine d'Ancerville, puis son fils aîné, Philippe. Un corps central est entouré d'un mur et de fossés : aujourd'hui loti en plusieurs maisons, il a conservé une tour d'angle ronde et un donjon ou châtelet d'entrée carré à mâchicoulis, qui s'ouvre sur l'ouest, à l'opposé du village. Dans la cour de ce logis seigneurial s'ouvrent des fenêtres à quatre baies. À l'ouest et au nord, un autre corps extérieur forme une enceinte autour ce corps central. À l'extrémité sud, il comprend un bâtiment à deux étages similaire aux maisons urbaines de Metz, qui donne sur le lieu dit aujourd'hui « cour du château ». En 1855, Georges Boulangé a dessiné les lieux et recueilli le dessin des armes des Raigecourt (d'or à la tour crénelée de sable, c'est-à-dire noire), présent dans l'escalier du logis et sur un fragment de vitrail. Auguste Migette, vue du château de Vry

Auguste Migette, vue du château de Vry  Château de Vry Le château de Vry est l'une des principales forteresses du pays de Metz. Au début du XIIIe siècle, il appartient à l'évêché de Metz. Entouré par de larges fossés, il protège le Haut Chemin, la route qui mène de Metz vers l'Allemagne. Pendant la guerre civile de 1326, les patriciens exilés de la cité, les Fort-Issus, se servent de Vry comme d'une base pour attaquer la ville. Vers le début du XVe siècle, le château appartient aux Lohier. Le duc de Lorraine, Charles II, acquiert une partie du château en 1410 et le cède à Jean Lohier dit de Chambre en 1423. À sa mort peu après 1427, c'est son fils Nicolle Lohier qui hérite du château de Vry. Près d'un siècle plus tard, par un jeu d'alliances complexe, c'est Nicolle de Heu qui possède désormais le château. Il est possible qu'à l'extinction biologique de la famille Lohier vers la moitié du XVe siècle, les droits sur Vry soient passés aux descendants de Guillaume de Heu marié avec Collette Lohier. Aujourd'hui, quelques tours ruinées sont encore visibles autour de la rue du Château.

Château de Vry Le château de Vry est l'une des principales forteresses du pays de Metz. Au début du XIIIe siècle, il appartient à l'évêché de Metz. Entouré par de larges fossés, il protège le Haut Chemin, la route qui mène de Metz vers l'Allemagne. Pendant la guerre civile de 1326, les patriciens exilés de la cité, les Fort-Issus, se servent de Vry comme d'une base pour attaquer la ville. Vers le début du XVe siècle, le château appartient aux Lohier. Le duc de Lorraine, Charles II, acquiert une partie du château en 1410 et le cède à Jean Lohier dit de Chambre en 1423. À sa mort peu après 1427, c'est son fils Nicolle Lohier qui hérite du château de Vry. Près d'un siècle plus tard, par un jeu d'alliances complexe, c'est Nicolle de Heu qui possède désormais le château. Il est possible qu'à l'extinction biologique de la famille Lohier vers la moitié du XVe siècle, les droits sur Vry soient passés aux descendants de Guillaume de Heu marié avec Collette Lohier. Aujourd'hui, quelques tours ruinées sont encore visibles autour de la rue du Château. Château de Ladonchamps Au début du XVe siècle, le gagnage de Ladonchamps appartient à Lorette, femme de Colignon Baudoche ; on y élève chevaux, vaches et porcs. À la fin du XVe siècle, il s'agit d'un château qui appartient à André de Rineck. Après sa mort, en 1527, il passe aux mains de Philippe II de Raigecourt, dont André était le tuteur depuis la mort de son père Philippe I de Raigecourt, dit Xappel en 1500. Philippe II de Raigecourt n'ayant pas de fils, c'est Anne, sa fille aînée, qui hérite du château. Mariée avec Jacques Desch, le château de Ladonchamps est transmis à leur mort à Anne Desch, leur fille aînée. À son décès en 1581, le château est finalement acquis par son deuxième époux, Renaud Le Gronnais qui meurt en 1613. Il est détruit après la Seconde guerre mondiale. Le domaine conserve une chapelle et des communs (actuelle commune de Woippy).

Château de Ladonchamps Au début du XVe siècle, le gagnage de Ladonchamps appartient à Lorette, femme de Colignon Baudoche ; on y élève chevaux, vaches et porcs. À la fin du XVe siècle, il s'agit d'un château qui appartient à André de Rineck. Après sa mort, en 1527, il passe aux mains de Philippe II de Raigecourt, dont André était le tuteur depuis la mort de son père Philippe I de Raigecourt, dit Xappel en 1500. Philippe II de Raigecourt n'ayant pas de fils, c'est Anne, sa fille aînée, qui hérite du château. Mariée avec Jacques Desch, le château de Ladonchamps est transmis à leur mort à Anne Desch, leur fille aînée. À son décès en 1581, le château est finalement acquis par son deuxième époux, Renaud Le Gronnais qui meurt en 1613. Il est détruit après la Seconde guerre mondiale. Le domaine conserve une chapelle et des communs (actuelle commune de Woippy). La Grange-aux-Dames Ce gagnage, un domaine agricole, appartient à Jacques Bertrand en 1404. C'est l'abbaye de Sainte-Croix qui lui avait vendu en 1392. Le domaine compte alors un troupeau de 20 vaches. Jacques Bertrand vend le fief à Jacques de Métry. Au début du XVIe siècle, il est en possession des Desch et devient alors une résidence noble proche de Metz. Le bâtiment est détruit en 1984 ; l’usine Haganis de traitement des déchets est construite sur le site.

La Grange-aux-Dames Ce gagnage, un domaine agricole, appartient à Jacques Bertrand en 1404. C'est l'abbaye de Sainte-Croix qui lui avait vendu en 1392. Le domaine compte alors un troupeau de 20 vaches. Jacques Bertrand vend le fief à Jacques de Métry. Au début du XVIe siècle, il est en possession des Desch et devient alors une résidence noble proche de Metz. Le bâtiment est détruit en 1984 ; l’usine Haganis de traitement des déchets est construite sur le site. Château d'Ennery Le château d'Ennery était une des principales places-fortes du pays de Metz, qu'il protégeait du côté nord. Ce fief appartenait à une branche cadette des ducs de Lorraine : ces sires d'Ennery, ruinés, vendent leur terre à Thiébaut de Heu en 1323. Le château est pendant deux siècles et demi la résidence de la famille de Heu. À la mort de Nicolle IV de Heu en 1547, le château d'Ennery passe aux mains de son frère Martin qui est tuteur de sa fille Elisabeth, héritière du patrimoine paternel. Le château d'Ennery revient à Godeffroy d'Eltz, seigneur de Volmérange, son époux. En 1553, après le siège de Metz, Ennery est brûlé par les troupes espagnoles en déroute. Il est actuellement abandonné et en ruines.

Château d'Ennery Le château d'Ennery était une des principales places-fortes du pays de Metz, qu'il protégeait du côté nord. Ce fief appartenait à une branche cadette des ducs de Lorraine : ces sires d'Ennery, ruinés, vendent leur terre à Thiébaut de Heu en 1323. Le château est pendant deux siècles et demi la résidence de la famille de Heu. À la mort de Nicolle IV de Heu en 1547, le château d'Ennery passe aux mains de son frère Martin qui est tuteur de sa fille Elisabeth, héritière du patrimoine paternel. Le château d'Ennery revient à Godeffroy d'Eltz, seigneur de Volmérange, son époux. En 1553, après le siège de Metz, Ennery est brûlé par les troupes espagnoles en déroute. Il est actuellement abandonné et en ruines.