-

Abbaye de Villers-Bettnach

L'abbaye cistercienne de Villers-Bettnach est fondée dans les années 1130 par Henri de Carinthie, sur des terrains offerts par le duc de Lorraine. Son site est une clairière dans la forêt qui porte aujourd'hui son nom, dans le diocèse de Metz, entre les domaines des parlers romans et germaniques. Aux XIIIe-XVIe siècles, l'abbaye est sous l'influence du duché de Lorraine mais aussi de la ville de Metz. Un certain nombre de moines et d'abbés de la communauté sont originaires de Metz.

L'abbaye est ruinée à la Révolution. Il en reste quelques bâtiments et le portail baroque.

-

Ancien bourg de Saint-Julien

Lors de la construction du fort de Bellecroix dans les années 1730, le bourg de Saint-Julien est détruit. Les habitants reconstruisent leur village de l'autre côté du ru de Vallières : c'est l'actuel Saint-Julien-lès-Metz

L'ancien Saint-Julien était un bourg ancien aux portes de Metz : le village et son église (à hauteur de l'actuelle poste) sont attestés dès l'époque carolingienne. La localité devient une paroisse au XIIe siècle, et possède son enceinte au siècle suivant.

Une maison-forte à tour est attestée au bout du village au XVe siècle, ainsi qu'un moulin à papier. Le bourg, selon les plans de l'époque moderne, a la forme d'un village-rue le long du ru de Vallières.

Le village est rasé lors du siège de 1552, reconstruit, puis définitivement détruit en 1731-1737.

-

Ancienne maison-forte de Louvigny (ban Morlain)

Il y avait au XVe siècle trois maisons-fortes à Louvigny, car le village était divisé en trois bans seigneuriaux. Un tiers du village dépendait du ban Morlain, dont la maison-forte, aujourd'hui disparue, était voisine de l'église paroissiale. Elle appartenait à la famille Drouin au début du XVe siècle, à Jean Drouin en 1404, et à Nicolle Drouin en 1441 et 1426.

-

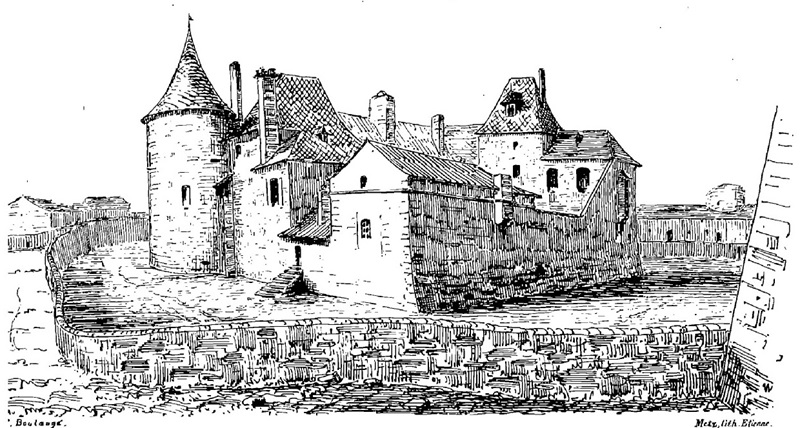

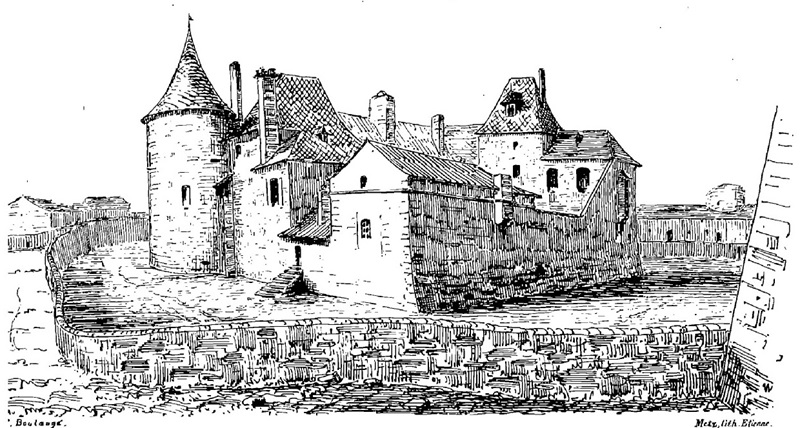

Auguste Migette, vue du château de Vry

Auguste Migette, vue du château de Vry

-

Château d'Ancerville

Château d'Ancerville Le château d'Ancerville est peut-être le mieux conservé des châteaux de la fin du Moyen Âge du pays de Metz, malgré sa transformation en fermes à l'époque contemporaine. Il appartient aux XVe et XVIe siècles à la famille de Raigecourt.

La première mention de la possession du château d'Ancerville par les Raigecourt est attribuée à Isabelle Desch dit la Sourde, veuve de Nicolle de Raigecourt dit Xappel. Le 22 juin 1480, Isabelle remariée à Philippe de Bibra cède le château à son seul fils issu de son premier mariage, Philippe de Raigecourt, qui le transmet à son tour à son fils aîné, Nicolle, en 1500. Selon Philippe de Vigneulles, Philippe, passionné de chasses, entretient une garenne autour du château et, pendant ses maladies, fait même combattre ses chiens de chasse dans sa cour, voire dans sa chambre.

En 1523, Nicolle de Raigecourt, au service de la cour ducale, accueille au château le duc et la duchesse de Lorraine, Antoine et Renée. Le château d'Ancerville passe ensuite aux mains de son fils aîné, Richard. Mais à sa mort, sans descendance, c'est son frère Antoine qui hérite du patrimoine d'Ancerville, puis son fils aîné, Philippe.

Un corps central est entouré d'un mur et de fossés : aujourd'hui loti en plusieurs maisons, il a conservé une tour d'angle ronde et un donjon ou châtelet d'entrée carré à mâchicoulis, qui s'ouvre sur l'ouest, à l'opposé du village. Dans la cour de ce logis seigneurial s'ouvrent des fenêtres à quatre baies. À l'ouest et au nord, un autre corps extérieur forme une enceinte autour ce corps central. À l'extrémité sud, il comprend un bâtiment à deux étages similaire aux maisons urbaines de Metz, qui donne sur le lieu dit aujourd'hui « cour du château ».

En 1855, Georges Boulangé a dessiné les lieux et recueilli le dessin des armes des Raigecourt (d'or à la tour crénelée de sable, c'est-à-dire noire), présent dans l'escalier du logis et sur un fragment de vitrail.

-

Château d'Ennery

Château d'Ennery Le château d'Ennery était une des principales places-fortes du pays de Metz, qu'il protégeait du côté nord. Ce fief appartenait à une branche cadette des ducs de Lorraine : ces sires d'Ennery, ruinés, vendent leur terre à Thiébaut de Heu en 1323. Le château est pendant deux siècles et demi la résidence de la famille de Heu.

À la mort de Nicolle IV de Heu en 1547, le château d'Ennery passe aux mains de son frère Martin qui est tuteur de sa fille Elisabeth, héritière du patrimoine paternel. Le château d'Ennery revient à Godeffroy d'Eltz, seigneur de Volmérange, son époux.

En 1553, après le siège de Metz, Ennery est brûlé par les troupes espagnoles en déroute.

Il est actuellement abandonné et en ruines.

-

Château de Colombey

Le château de Colombey s'élevait à l'ouest du village du même nom. Il possédait quatre tours et appartenait au XVe siècle à la famille Renguillon. Il a été remplacé au XVIIIe siècle par un autre château, détruit pendant la guerre de 1870.

Le château et le village de Colombey ont complètement disparu. Seules subsistent les ruines d'un prieuré roman, dédié à Saint-Nabor, sur le site du village. Le château moderne a également disparu. Une ferme conserve le nom de Colombey, en bordure de route, un peu plus à l'ouest.

-

Château de Grimont

Le château est situé sur l'actuelle commune de Saint-Julien-lès-Metz, près des Archives départementales, à l'extrémité nord de l'actuelle agglomération messine. En 1404, il s'agit d'un gagnage appartenant à Nicolle de Métry : on y élève des chevaux, des vaches et surtout un troupeau de près de 300 brebis.

À la fin du XVe siècle et au XVIe siècle, la terre appartient à la famille Chaverson dont les chefs de famille se disent sires de Grimont. Jean Chaverson lègue le château à son fils Michel à sa mort en 1514. C'est Philippe Chaverson, sa fille et unique héritière qui le reçoit en dot. Par son mariage avec Robert de Heu, le château de Grimont passe aux mains de leur fille unique, Catherine de Heu. Mariée à Claude-Antoine de Vienne, Catherine lègue le château à leur fille unique Nicolle de Vienne en 1608.

Reconstruit au XVIIIe siècle, il fait partie au XIXe siècle de la zone du fort de Grimont. Le bâtiment est aujourd'hui occupé par des logements sociaux.

-

Château de Ladonchamps

Château de Ladonchamps Au début du XVe siècle, le gagnage de Ladonchamps appartient à Lorette, femme de Colignon Baudoche ; on y élève chevaux, vaches et porcs. À la fin du XVe siècle, il s'agit d'un château qui appartient à André de Rineck. Après sa mort, en 1527, il passe aux mains de Philippe II de Raigecourt, dont André était le tuteur depuis la mort de son père Philippe I de Raigecourt, dit Xappel en 1500.

Philippe II de Raigecourt n'ayant pas de fils, c'est Anne, sa fille aînée, qui hérite du château. Mariée avec Jacques Desch, le château de Ladonchamps est transmis à leur mort à Anne Desch, leur fille aînée. À son décès en 1581, le château est finalement acquis par son deuxième époux, Renaud Le Gronnais qui meurt en 1613. Il est détruit après la Seconde guerre mondiale. Le domaine conserve une chapelle et des communs (actuelle commune de Woippy).

-

Château de Luttange

Château de Luttange Le château est à plan carré avec quatre tours aux angles. Trois sont rondes ; la dernière est un donjon carré situé à l'angle nord-est auquel on accède par un escalier et une poterne bien conservés, classés monument historique). En 1864, un fossé existait encore, franchi par un pont en face du donjon. Les tours datent du XIVe siècle. Une galerie souterraine reliait les deux tours nord. Les courtines, entre les tours, ont peut-être été détruites lors des guerres du XVIIe siècle. Les façades nord et est datent l'une du XVIIIe siècle, l'autre du XIXe siècle. Sur les faces sud et ouest ont été replacés des éléments XVIe siècle du château de Daspich à Florange : une échauguette, un oriel et une bretèche.

Luttange était aux limites du pays de Metz : ce fief luxembourgeois est resté longtemps aux mains d'une famille de seigneurs, les Luttange, tantôt alliés, tantôt ennemis des paraiges. En 1366, le sire Geoffroy de Luttange, en conflit avec la cité, est exécuté devant la cathédrale. Entre 1424 et les années 1530, le château est aux mains de Guillaume Perpignant et de ses descendants, jusqu'à Jean Le Gronnais, veuf d'Alixette Perpignant, qui meurt sans descendance. Le fief est confisqué par Charles Quint qui le donne à un de ses familiers, le sculpteur Jean Monet.

Le château accueille aujourd'hui un centre d'escape game.

-

Château de Mardigny

Château de Mardigny Au début du XVe siècle, le village de Mardigny (dans la commune de Lorry-Mardigny) appartient au chapitre cathédral de Metz. En 1404, le chanoine Thierry de la Tour est seigneur du village, qui compte alors 23 feux (foyers fiscaux). Il la lègue au chapitre de la cathédrale à sa mort. Au XVe siècle, la cité de Metz place régulièrement un capitaine et une garnison dans le château.

À partir de 1525, Mardigny appartient à une branche de la famille de Raigecourt, après que Philippe de Raigecourt l'ait acquis par échange avec les chanoines. Sa fille aînée, Anne, épouse de Jacques Desch, et en hérite entre 1533 et 1535. Le château passe ensuite à leur fille unique Anne Desch, épouse de Flory Marteau, qui prend aussi le titre de seigneur de Mardigny.

Le château actuel est partiellement classé Monument historique. Il a été transformé aux XVIIe et XVIIIe siècles mais en conservant son plan de la fin du Moyen Âge. Il forme un rectangle autour d'une cour, entouré de douves. Trois des quatre tours d'angle sont conservées : les deux du côté ouest, côté village, sont petites et rondes, celle du sud-ouest est en ruines. La grande tour rectangulaire du nord-est, disposée en épi, sert aujourd'hui de porte d'entrée et est percée d'un portail baroque.

À la fin du XIXe siècle, Schmitz dessine des détails du château : deux tympans trilobés et une cheminée ornée de trois écus dont la peinture avait disparu, et dont le manteau était décorée par une grecque monumentale. Le château avait conservé son artillerie : cinq canons légers sont déposés au musée de la Cour d'Or.

-

Château de Montoy

Le château de Montoy, situé à Ogy-Montoy-Flanville, appartient à la fin du Moyen Âge aux familles des paraiges, les Baudoche, Grognat, puis Chaverson. Le château appartenait au tournant du XVe siècle à Nicolle Grognat, exécuté lors de la Rébellion de la Commune en juin 1405, puis à son fils Nicolle Grognat dit le bon Jouteur. Il donne le château en dot à sa fille unique héritière, Jennette, qui épouse Joffroy Chaverson. À la mort de Joffroy en 1472, il passe aux mains de son fils Jean.

Michel Chaverson hérite du château à la mort de son père Jean Chaverson en 1514, bien que son frère Joachim qui meurt en 1522 se dise également seigneur de Montoy. Joachim avait-il reçu le château en héritage en 1514, puis à sa mort en 1522 sans descendance le château de Montoy serait passé à son frère Michel ? Quoi qu'il en soit, peu de temps après, le château est détruit en 1518 par Franz von Sickingen et ses troupes, alors en guerre contre la cité. Michel Chaverson fait donc reconstruire le bâtiment et le lègue à sa fille Philippe, mariée à Robert de Heu. Montoy devient à cette époque un lieu important de l'église protestante dans le Pays messin. Le château passe ensuite aux mains de Catherine de Heu, leur fille et unique héritière, qui l'apporte en dot à son époux, Claude de Vienne. Nicolle, leur fille, vend alors le château en 1618, qui passe par plusieurs propriétaires au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.

Le bâtiment d'aujourd'hui est largement issu des reconstructions du XVIIIe siècle. Il ne reste que quelques éléments architecturaux de l'ancien château du XVIe siècle, dont la tour ronde dans le prolongement de l'aile sud.

-

Château de Moulins, dit Fabert

Château de Moulins, dit Fabert Le château de Moulins-lès-Metz tient son nom actuel de son propriétaire du temps de l'occupation française, le maréchal Fabert. Mais le château date en grande partie du temps où les Baudoche étaient seigneurs de Moulins. Ils tenaient le fief comme vassaux de l'abbesse de Sainte-Glossinde de Metz. Selon un acte d'hommage de 1368, les Baudoche ne possédaient qu'une tour à Moulins. En 1379, ils y possèdent un château. Au début du XVIe siècle, le château formait un rectangle avec quatre tours rondes aux angles ; il était situé au débouché du Vieux pont, sur l'ancien cours de la Moselle. Dans la cour, on observait les armes de Claude Baudoche et d'Isabelle de Croÿ, qu'il épouse en 1504.

Aujourd'hui, la rivière passe au sud du hameau de Préville, et les fossés du château sont comblés, lui faisant perdre sa dimension stratégique de forteresse. Le château a été en grande partie reconstruit au XVIIe siècle et l'une des quatre ailes a disparu.

Le château a été classé Monument historique en 1990.

-

Château de Vry

Château de Vry Le château de Vry est l'une des principales forteresses du pays de Metz. Au début du XIIIe siècle, il appartient à l'évêché de Metz. Entouré par de larges fossés, il protège le Haut Chemin, la route qui mène de Metz vers l'Allemagne. Pendant la guerre civile de 1326, les patriciens exilés de la cité, les Fort-Issus, se servent de Vry comme d'une base pour attaquer la ville. Vers le début du XVe siècle, le château appartient aux Lohier. Le duc de Lorraine, Charles II, acquiert une partie du château en 1410 et le cède à Jean Lohier dit de Chambre en 1423. À sa mort peu après 1427, c'est son fils Nicolle Lohier qui hérite du château de Vry. Près d'un siècle plus tard, par un jeu d'alliances complexe, c'est Nicolle de Heu qui possède désormais le château. Il est possible qu'à l'extinction biologique de la famille Lohier vers la moitié du XVe siècle, les droits sur Vry soient passés aux descendants de Guillaume de Heu marié avec Collette Lohier.

Aujourd'hui, quelques tours ruinées sont encore visibles autour de la rue du Château.

-

Château de Woippy

Château de Woippy La seigneurie de Woippy appartenait au chapitre de la cathédrale de Metz : elle comptait huit maisons-fortes, louées à des dignitaires du chapitre. Le château est l'une des deux subsistantes. Fortement rénové au cours du temps, il a gardé son plan médiéval très lisible : il s'agit d'une maison-tour de 15 m . de haut et de 9 m. de côté, comptant 4 niveaux. L'enceinte forme un quadrilatère de 21,5 m. de côté flanqué de quatre tours rondes et protégé par un fossé large de 8 m.

-

Châtel-Saint-Blaise

Châtel-Saint-Blaise Le château Saint-Blaise, ou Neufchâtel-devant-Metz, était une des principales places fortes de l'évêché de Metz, inféodé à des familles de paraige. Il appartient au début du XIVe siècle à Perrin de Neufchâtel dit Warise. La seigneurie de Neufchâtel passent aux mains des fils aînés sur plusieurs générations. À la mort de Françoise de Warise en 1485, qui meurt sans enfants, le château Saint-Blaise passe à la famille Desch, aux descendants de l'union entre Contesse de Warise et Philippe Desch. Il appartient notamment à Jacques Desch vers la moitié du XVIe siècle. En 1543, le château est pris par une petite troupe luxembourgeoise ; Nicolle Le Gronnais lève un millier d'hommes pour les en déloger, selon la Chronique rimée. À la mort de Jacques en 1560, sa fille Agnès en hérite. Par son mariage avec Renaud Le Gronnais, le château Saint-Blaise entre dans le patrimoine de la famille Le Gronnais.

Le château a été partiellement ruiné lors du siège de Metz par Charles Quint en 1552. Situé sur une colline de 358 m. d'altitude dans l'actuelle commune d'Augny, il a été rasé au XIXe siècle lors de la construction du fort ou ouvrage Saint-Blaise.

-

Croix du Haut Chemin

Croix du Haut Chemin La croix du Haut Chemin fut donné à la ville de Metz par Nicolle Louve en 1449. Elle est haute de 4,5 mètres et large de 2 mètres, composée de trois colonnes décorées, à base et chapiteaux octogonaux. Elle est surmontée d’un toit à trois pans orné de gargouilles représentant des loups, en référence à l’animal emblématique de Nicolle Louve.

Classée monument historique dès 1895, elle a été détruite le 7 octobre 1939, percutée par un véhicule militaire. Elle fut reconstruite en 1981 à partir des débris, au carrefour de Villers-l'Orme à quelques centaines de mètres de son site d'origine. Selon l’abbé Kirch, elle ne comportait pas une croix à l’origine, mais un fleuron, et la croix actuelle aurait été posée sur une colonne en dessous du monument, à l’image de la croix du Pont-aux-Loups.

La croix du Haut Chemin devint un lieu de passage pour les pèlerinages. Les jeunes femmes y jetaient des galets sur le toit pour connaître le nombre d’années qu’il leur faudrait attendre avant de se marier ou d’avoir des enfants — le nombre de tentatives nécessaires pour qu’un galet reste sur le toit indiquant le délai en années.

-

Croix du Pont-aux-Loups

Croix du Pont-aux-Loups En 1442, Nicolle Louve fait reconstruire en pierre le Pont-aux-Loups, entre les bans de la cité de Metz et de l'abbaye Saint-Martin. En 1444, il y ajoute un puits et une croix au bout du pont. On ne connaît de cette première croix que le coût, estimé à cent florins d’or, et le nom du constructeur, Jean de Commercy. Renversée par une tempête, elle est reconstruite par Henri de Ranconval en 1446. Cette nouvelle croix était protégée par un petit édifice en pierre de taille, solidement fixé à l’aide de goujons de fer et scellé au plomb. Le monument comportait une inscription rendant hommage à Nicolle Louve :

« Nicole Louve chevalier conseiller et chambellan de très haut et très victorieux prince Charle septieme roy de France et de très haut et très puissant prince Philippe de Bourgogne a fait fonder et ediffier cette croix, le puits et le pont pour Jesus Christ honorer et sa sainte passion, pour le devotement prier qu’il veuille la cité conserver en bonne paix et concorde et union, la garder de ses adversaires et donner pour conclusion audit fondateur salvation 1445 ».

En 1447, la croix est dorée et peinte par l’artiste Jost Haller.

En mai 1729, la croix est démolie, lors de la construction de la double couronne de Moselle. Dans un premier temps, les autorités envisagèrent de la démonter, mais en raison de sa structure solidement goujonnée et scellée au plomb, cette opération se révéla impossible, et la destruction fut décidée.

-

Croix sur le chemin de Peltre

Croix sur le chemin de Peltre Cette croix, élevée grâce au mécénat de Nicolle Louve, se dressait sur l'ancien chemin de Metz à Peltre, à hauteur du gagnage de la Haute-Bevoye. Disparue, elle est connue par un dessin du XVIIIe siècle. Elle présentait une structure cylindrique à quatre faces, reposant sur une base circulaire et couverte d’un toit pyramidal. La décoration comprenait un personnage aux mains jointes, tenant un livre et posé sur une console. Sur chaque face, une louve soutient un écu armorié. La crucifixion y est répétée sur chaque côté, avec, dans les angles, la Vierge et saint Jean, représentés alternativement.

Cette forme dite « Bildstock », attestée dès le XIVᵉ siècle, perdure jusqu’au XIXᵉ siècle : elle se compose d’un fût vertical encastré dans une base ou un socle, surmonté d’un dé de pierre crucifère. Ce dernier peut être percé de niches destinées à recevoir des statuettes ou des images peintes, ou bien orné de sculptures en demi-relief sur une, deux, trois ou quatre faces. La base, de forme prismatique ou cylindrique, est généralement peu élevée, dépassant à peine le niveau du sol. Le fût, droit et de section circulaire ou octogonale, mesure entre 1,50 et 2 mètres de haut. Il repose sur une base carrée et se termine par un chapiteau à moulure simple. Parfois, un tore placé sous le chapiteau porte un ruban auquel est suspendu un écu, orné des armoiries ou des attributs professionnels du donateur. Au-dessus, le dé de pierre est couvert d’un toit en double bâtière et creusé de quatre niches, dans lesquelles les personnages sont sculptés en réserve et en bas-relief. Un petit croisillon fleuronné ou fleurdelisé couronnait autrefois l’édicule ; toutefois, en raison de sa fragilité, il a disparu dans presque tous les cas.

-

Ferme Saint-Ladre

Ferme Saint-Ladre Cette exploitation agricole dépendait de l'hôpital Saint-Nicolas, le principal hôpital de Metz. Saint-Nicolas gérait d'autres établissements de soin et d'accueil, comme les léproseries de Saint-Ladre à Montigny, et des fermes qui assuraient une partie du budget de l'hôpital. La ferme Saint-Ladre a été détruite en 1984.

-

Ferme-château Saint-Nicolas de Fleury

Ferme-château Saint-Nicolas de Fleury L'hôpital Saint-Nicolas était propriétaire d'un vaste patrimoine rural autour de Metz, qui lui assurait des revenus réguliers. Il était seigneur d'un des deux bans du village de Fleury, et y possédait un gagnage, reconstruit au XVIe siècle. L'exploitation était assurée par des convers, sous la direction d'un maître. Le domaine est resté propriété hospitalière jusqu'en 1957.

Les bâtiments agricoles formaient un quadrilatère de 90 à 100 m. de côté autour d'une cour ; il en reste plusieurs, reconvertis en habitation, et surtout la tour, à la fois porche et logis principal. Cette tour de plan carré à deux étages est construite en pierre de Jaumont. Le porche s'ouvre au rez-de-chaussée ; par un escalier situé dans une tourelle d'angle ronde, on accède au premier étage où se trouve la grande salle et sa cheminée monumentale.

En 1869, Charles Abel mentionne des décors et des maximes peints au XVIe siècle sur les murs de la grande salle, et la présence d'une Vierge à l'Enfant médiévale dans une niche : il s'agit vraisemblablement de la statue vénérée sous le nom de "Notre-Dame-de-la-Ferme", ensuite déplacée à l'hôpital Bon-Secours de Metz, actuellement à l'hôpital Mercy.

-

Gagnage de Fristot

Ce gagnage s'élevait sur l'actuelle commune de Moulins-lès-Metz. En 1404, il appartenait à Colin Paillat (deux hommes de paraiges, oncle et neveu, portaient alors ce nom) ; on y élevait 6 chevaux et 4 vaches. Dans les années 1710, Fristot, propriété de l'évêque de Metz, Mgr de Coislin, est transformé en un vaste château avec de grands jardins sur le modèle de Versailles, et renommé Frescaty. Le château est détruit à la Révolution. Entre 1909 et 2012, le site est occupé par une base aérienne, qui détruit toute trace du gagnage. A l'emplacement du gagnage de Fristot se dresse aujourd'hui un hôtel de luxe.

-

Gagnage de Grozieulx

Le gagnage de Grozieulx était une ferme située à Augny. En 1404, il est possédé par Collin Paillat du paraige du Commun et on y élève 23 bovins, 13 chevaux et 2 porcs. Il n'est pas clair s'il s'agit de Collin Paillat mort en 1422 ou de son neveu et homonyme mort en 1429. Le gagnage avec la forme d'un château quadrangulaire avec quatre tours rondes aux angles. Le château est reconstruit au XIXe à l'époque de Jean-Louis Claude Emmery, comte de Grozyeulx (1742-1823).

-

Gagnage de La Horgne

Le gagnage de La Horgne était situé à Montigny-lès-Metz. En 1372, cette ferme appartenait à Jean Louve. Après sa mort en 1401, la ferme appartient à ses enfants qui sont alors encore mineurs ; en 1404, on y élève 11 bovins, 11 chevaux, 1 porc et un troupeau de 129 brebis.

Le gagnage passe alors par héritage à Nicolle Louve, fils de Jean, puis à Thiébaut Louve, fils de Nicolle, puis à Perrette Louve, fille de Thiébaut et riche héritière et qui récupère notamment de la terre de Villers-Laquenexy. Le gagnage de La Horgne semble avoir été attaché à la transmission de cette terre aux XVe et XVIe siècles. Ces biens fonciers reviennent à son époux François Le Gronnais, dont elle est la première femme. Le gagnage est ensuite légué à la mort de François à son fils Renaud, l'un de ses fils aînés issus de son mariage avec Perrette. Puis La Horgne passe à la fille de Renaud, Aimée Le Gronnais, qui épouse Michel de Barisey, un noble s'étant établi à Metz. C'est finalement François, fils de Michel Barisey et d'Aimée qui hérite du gagnage. Au décès de François vers 1600, mort sans descendance, le gagnage passe à sa nièce, Aimée de Barisey, fille de Daniel de Barisey et de Philippe Desch. Charles Quint y réside lors du siège de Metz en 1552. Le siège laisse le gagnage en ruines, il n'en reste plus aujourd'hui qu'une tour ruinée.

-

Gagnage de Prayelle

Deux gagnages étaient situés au lieu-dit Prayelle à Augny. Le princpal avait un plan quadragulaire avec une tour maîtrsse. En 1404, il est possédé par Jean Renguillon du paraige d’Outre Seille, et on y élève 19 bovins et 4 chevaux. En 1432, Nicolle Louve réaménage le bâtiment : la tour maîtresse est décorée avec ses armoiries.

L'identité du Jean Renguillon de 1404 n'est pas claire puisqu'il y a plusieurs homonymes existants à la même époque. Il peut s'agir de Jean Renguillon dit Bacon (†v.1422/1424, fils de Pierre Renguillon et d'Alix de Heu, ou de Jean Renguillon dit le Jeune (†ap.1404) ou Jean Renguillon dit l'Aîné (†ap.1404), tous deux fils de Jean Renguillon et Catherine Baudoche.

Auguste Migette, vue du château de Vry

Auguste Migette, vue du château de Vry  Château d'Ancerville Le château d'Ancerville est peut-être le mieux conservé des châteaux de la fin du Moyen Âge du pays de Metz, malgré sa transformation en fermes à l'époque contemporaine. Il appartient aux XVe et XVIe siècles à la famille de Raigecourt. La première mention de la possession du château d'Ancerville par les Raigecourt est attribuée à Isabelle Desch dit la Sourde, veuve de Nicolle de Raigecourt dit Xappel. Le 22 juin 1480, Isabelle remariée à Philippe de Bibra cède le château à son seul fils issu de son premier mariage, Philippe de Raigecourt, qui le transmet à son tour à son fils aîné, Nicolle, en 1500. Selon Philippe de Vigneulles, Philippe, passionné de chasses, entretient une garenne autour du château et, pendant ses maladies, fait même combattre ses chiens de chasse dans sa cour, voire dans sa chambre. En 1523, Nicolle de Raigecourt, au service de la cour ducale, accueille au château le duc et la duchesse de Lorraine, Antoine et Renée. Le château d'Ancerville passe ensuite aux mains de son fils aîné, Richard. Mais à sa mort, sans descendance, c'est son frère Antoine qui hérite du patrimoine d'Ancerville, puis son fils aîné, Philippe. Un corps central est entouré d'un mur et de fossés : aujourd'hui loti en plusieurs maisons, il a conservé une tour d'angle ronde et un donjon ou châtelet d'entrée carré à mâchicoulis, qui s'ouvre sur l'ouest, à l'opposé du village. Dans la cour de ce logis seigneurial s'ouvrent des fenêtres à quatre baies. À l'ouest et au nord, un autre corps extérieur forme une enceinte autour ce corps central. À l'extrémité sud, il comprend un bâtiment à deux étages similaire aux maisons urbaines de Metz, qui donne sur le lieu dit aujourd'hui « cour du château ». En 1855, Georges Boulangé a dessiné les lieux et recueilli le dessin des armes des Raigecourt (d'or à la tour crénelée de sable, c'est-à-dire noire), présent dans l'escalier du logis et sur un fragment de vitrail.

Château d'Ancerville Le château d'Ancerville est peut-être le mieux conservé des châteaux de la fin du Moyen Âge du pays de Metz, malgré sa transformation en fermes à l'époque contemporaine. Il appartient aux XVe et XVIe siècles à la famille de Raigecourt. La première mention de la possession du château d'Ancerville par les Raigecourt est attribuée à Isabelle Desch dit la Sourde, veuve de Nicolle de Raigecourt dit Xappel. Le 22 juin 1480, Isabelle remariée à Philippe de Bibra cède le château à son seul fils issu de son premier mariage, Philippe de Raigecourt, qui le transmet à son tour à son fils aîné, Nicolle, en 1500. Selon Philippe de Vigneulles, Philippe, passionné de chasses, entretient une garenne autour du château et, pendant ses maladies, fait même combattre ses chiens de chasse dans sa cour, voire dans sa chambre. En 1523, Nicolle de Raigecourt, au service de la cour ducale, accueille au château le duc et la duchesse de Lorraine, Antoine et Renée. Le château d'Ancerville passe ensuite aux mains de son fils aîné, Richard. Mais à sa mort, sans descendance, c'est son frère Antoine qui hérite du patrimoine d'Ancerville, puis son fils aîné, Philippe. Un corps central est entouré d'un mur et de fossés : aujourd'hui loti en plusieurs maisons, il a conservé une tour d'angle ronde et un donjon ou châtelet d'entrée carré à mâchicoulis, qui s'ouvre sur l'ouest, à l'opposé du village. Dans la cour de ce logis seigneurial s'ouvrent des fenêtres à quatre baies. À l'ouest et au nord, un autre corps extérieur forme une enceinte autour ce corps central. À l'extrémité sud, il comprend un bâtiment à deux étages similaire aux maisons urbaines de Metz, qui donne sur le lieu dit aujourd'hui « cour du château ». En 1855, Georges Boulangé a dessiné les lieux et recueilli le dessin des armes des Raigecourt (d'or à la tour crénelée de sable, c'est-à-dire noire), présent dans l'escalier du logis et sur un fragment de vitrail. Château d'Ennery Le château d'Ennery était une des principales places-fortes du pays de Metz, qu'il protégeait du côté nord. Ce fief appartenait à une branche cadette des ducs de Lorraine : ces sires d'Ennery, ruinés, vendent leur terre à Thiébaut de Heu en 1323. Le château est pendant deux siècles et demi la résidence de la famille de Heu. À la mort de Nicolle IV de Heu en 1547, le château d'Ennery passe aux mains de son frère Martin qui est tuteur de sa fille Elisabeth, héritière du patrimoine paternel. Le château d'Ennery revient à Godeffroy d'Eltz, seigneur de Volmérange, son époux. En 1553, après le siège de Metz, Ennery est brûlé par les troupes espagnoles en déroute. Il est actuellement abandonné et en ruines.

Château d'Ennery Le château d'Ennery était une des principales places-fortes du pays de Metz, qu'il protégeait du côté nord. Ce fief appartenait à une branche cadette des ducs de Lorraine : ces sires d'Ennery, ruinés, vendent leur terre à Thiébaut de Heu en 1323. Le château est pendant deux siècles et demi la résidence de la famille de Heu. À la mort de Nicolle IV de Heu en 1547, le château d'Ennery passe aux mains de son frère Martin qui est tuteur de sa fille Elisabeth, héritière du patrimoine paternel. Le château d'Ennery revient à Godeffroy d'Eltz, seigneur de Volmérange, son époux. En 1553, après le siège de Metz, Ennery est brûlé par les troupes espagnoles en déroute. Il est actuellement abandonné et en ruines. Château de Ladonchamps Au début du XVe siècle, le gagnage de Ladonchamps appartient à Lorette, femme de Colignon Baudoche ; on y élève chevaux, vaches et porcs. À la fin du XVe siècle, il s'agit d'un château qui appartient à André de Rineck. Après sa mort, en 1527, il passe aux mains de Philippe II de Raigecourt, dont André était le tuteur depuis la mort de son père Philippe I de Raigecourt, dit Xappel en 1500. Philippe II de Raigecourt n'ayant pas de fils, c'est Anne, sa fille aînée, qui hérite du château. Mariée avec Jacques Desch, le château de Ladonchamps est transmis à leur mort à Anne Desch, leur fille aînée. À son décès en 1581, le château est finalement acquis par son deuxième époux, Renaud Le Gronnais qui meurt en 1613. Il est détruit après la Seconde guerre mondiale. Le domaine conserve une chapelle et des communs (actuelle commune de Woippy).

Château de Ladonchamps Au début du XVe siècle, le gagnage de Ladonchamps appartient à Lorette, femme de Colignon Baudoche ; on y élève chevaux, vaches et porcs. À la fin du XVe siècle, il s'agit d'un château qui appartient à André de Rineck. Après sa mort, en 1527, il passe aux mains de Philippe II de Raigecourt, dont André était le tuteur depuis la mort de son père Philippe I de Raigecourt, dit Xappel en 1500. Philippe II de Raigecourt n'ayant pas de fils, c'est Anne, sa fille aînée, qui hérite du château. Mariée avec Jacques Desch, le château de Ladonchamps est transmis à leur mort à Anne Desch, leur fille aînée. À son décès en 1581, le château est finalement acquis par son deuxième époux, Renaud Le Gronnais qui meurt en 1613. Il est détruit après la Seconde guerre mondiale. Le domaine conserve une chapelle et des communs (actuelle commune de Woippy). Château de Luttange Le château est à plan carré avec quatre tours aux angles. Trois sont rondes ; la dernière est un donjon carré situé à l'angle nord-est auquel on accède par un escalier et une poterne bien conservés, classés monument historique). En 1864, un fossé existait encore, franchi par un pont en face du donjon. Les tours datent du XIVe siècle. Une galerie souterraine reliait les deux tours nord. Les courtines, entre les tours, ont peut-être été détruites lors des guerres du XVIIe siècle. Les façades nord et est datent l'une du XVIIIe siècle, l'autre du XIXe siècle. Sur les faces sud et ouest ont été replacés des éléments XVIe siècle du château de Daspich à Florange : une échauguette, un oriel et une bretèche. Luttange était aux limites du pays de Metz : ce fief luxembourgeois est resté longtemps aux mains d'une famille de seigneurs, les Luttange, tantôt alliés, tantôt ennemis des paraiges. En 1366, le sire Geoffroy de Luttange, en conflit avec la cité, est exécuté devant la cathédrale. Entre 1424 et les années 1530, le château est aux mains de Guillaume Perpignant et de ses descendants, jusqu'à Jean Le Gronnais, veuf d'Alixette Perpignant, qui meurt sans descendance. Le fief est confisqué par Charles Quint qui le donne à un de ses familiers, le sculpteur Jean Monet. Le château accueille aujourd'hui un centre d'escape game.

Château de Luttange Le château est à plan carré avec quatre tours aux angles. Trois sont rondes ; la dernière est un donjon carré situé à l'angle nord-est auquel on accède par un escalier et une poterne bien conservés, classés monument historique). En 1864, un fossé existait encore, franchi par un pont en face du donjon. Les tours datent du XIVe siècle. Une galerie souterraine reliait les deux tours nord. Les courtines, entre les tours, ont peut-être été détruites lors des guerres du XVIIe siècle. Les façades nord et est datent l'une du XVIIIe siècle, l'autre du XIXe siècle. Sur les faces sud et ouest ont été replacés des éléments XVIe siècle du château de Daspich à Florange : une échauguette, un oriel et une bretèche. Luttange était aux limites du pays de Metz : ce fief luxembourgeois est resté longtemps aux mains d'une famille de seigneurs, les Luttange, tantôt alliés, tantôt ennemis des paraiges. En 1366, le sire Geoffroy de Luttange, en conflit avec la cité, est exécuté devant la cathédrale. Entre 1424 et les années 1530, le château est aux mains de Guillaume Perpignant et de ses descendants, jusqu'à Jean Le Gronnais, veuf d'Alixette Perpignant, qui meurt sans descendance. Le fief est confisqué par Charles Quint qui le donne à un de ses familiers, le sculpteur Jean Monet. Le château accueille aujourd'hui un centre d'escape game. Château de Mardigny Au début du XVe siècle, le village de Mardigny (dans la commune de Lorry-Mardigny) appartient au chapitre cathédral de Metz. En 1404, le chanoine Thierry de la Tour est seigneur du village, qui compte alors 23 feux (foyers fiscaux). Il la lègue au chapitre de la cathédrale à sa mort. Au XVe siècle, la cité de Metz place régulièrement un capitaine et une garnison dans le château. À partir de 1525, Mardigny appartient à une branche de la famille de Raigecourt, après que Philippe de Raigecourt l'ait acquis par échange avec les chanoines. Sa fille aînée, Anne, épouse de Jacques Desch, et en hérite entre 1533 et 1535. Le château passe ensuite à leur fille unique Anne Desch, épouse de Flory Marteau, qui prend aussi le titre de seigneur de Mardigny. Le château actuel est partiellement classé Monument historique. Il a été transformé aux XVIIe et XVIIIe siècles mais en conservant son plan de la fin du Moyen Âge. Il forme un rectangle autour d'une cour, entouré de douves. Trois des quatre tours d'angle sont conservées : les deux du côté ouest, côté village, sont petites et rondes, celle du sud-ouest est en ruines. La grande tour rectangulaire du nord-est, disposée en épi, sert aujourd'hui de porte d'entrée et est percée d'un portail baroque. À la fin du XIXe siècle, Schmitz dessine des détails du château : deux tympans trilobés et une cheminée ornée de trois écus dont la peinture avait disparu, et dont le manteau était décorée par une grecque monumentale. Le château avait conservé son artillerie : cinq canons légers sont déposés au musée de la Cour d'Or.

Château de Mardigny Au début du XVe siècle, le village de Mardigny (dans la commune de Lorry-Mardigny) appartient au chapitre cathédral de Metz. En 1404, le chanoine Thierry de la Tour est seigneur du village, qui compte alors 23 feux (foyers fiscaux). Il la lègue au chapitre de la cathédrale à sa mort. Au XVe siècle, la cité de Metz place régulièrement un capitaine et une garnison dans le château. À partir de 1525, Mardigny appartient à une branche de la famille de Raigecourt, après que Philippe de Raigecourt l'ait acquis par échange avec les chanoines. Sa fille aînée, Anne, épouse de Jacques Desch, et en hérite entre 1533 et 1535. Le château passe ensuite à leur fille unique Anne Desch, épouse de Flory Marteau, qui prend aussi le titre de seigneur de Mardigny. Le château actuel est partiellement classé Monument historique. Il a été transformé aux XVIIe et XVIIIe siècles mais en conservant son plan de la fin du Moyen Âge. Il forme un rectangle autour d'une cour, entouré de douves. Trois des quatre tours d'angle sont conservées : les deux du côté ouest, côté village, sont petites et rondes, celle du sud-ouest est en ruines. La grande tour rectangulaire du nord-est, disposée en épi, sert aujourd'hui de porte d'entrée et est percée d'un portail baroque. À la fin du XIXe siècle, Schmitz dessine des détails du château : deux tympans trilobés et une cheminée ornée de trois écus dont la peinture avait disparu, et dont le manteau était décorée par une grecque monumentale. Le château avait conservé son artillerie : cinq canons légers sont déposés au musée de la Cour d'Or. Château de Moulins, dit Fabert Le château de Moulins-lès-Metz tient son nom actuel de son propriétaire du temps de l'occupation française, le maréchal Fabert. Mais le château date en grande partie du temps où les Baudoche étaient seigneurs de Moulins. Ils tenaient le fief comme vassaux de l'abbesse de Sainte-Glossinde de Metz. Selon un acte d'hommage de 1368, les Baudoche ne possédaient qu'une tour à Moulins. En 1379, ils y possèdent un château. Au début du XVIe siècle, le château formait un rectangle avec quatre tours rondes aux angles ; il était situé au débouché du Vieux pont, sur l'ancien cours de la Moselle. Dans la cour, on observait les armes de Claude Baudoche et d'Isabelle de Croÿ, qu'il épouse en 1504. Aujourd'hui, la rivière passe au sud du hameau de Préville, et les fossés du château sont comblés, lui faisant perdre sa dimension stratégique de forteresse. Le château a été en grande partie reconstruit au XVIIe siècle et l'une des quatre ailes a disparu. Le château a été classé Monument historique en 1990.

Château de Moulins, dit Fabert Le château de Moulins-lès-Metz tient son nom actuel de son propriétaire du temps de l'occupation française, le maréchal Fabert. Mais le château date en grande partie du temps où les Baudoche étaient seigneurs de Moulins. Ils tenaient le fief comme vassaux de l'abbesse de Sainte-Glossinde de Metz. Selon un acte d'hommage de 1368, les Baudoche ne possédaient qu'une tour à Moulins. En 1379, ils y possèdent un château. Au début du XVIe siècle, le château formait un rectangle avec quatre tours rondes aux angles ; il était situé au débouché du Vieux pont, sur l'ancien cours de la Moselle. Dans la cour, on observait les armes de Claude Baudoche et d'Isabelle de Croÿ, qu'il épouse en 1504. Aujourd'hui, la rivière passe au sud du hameau de Préville, et les fossés du château sont comblés, lui faisant perdre sa dimension stratégique de forteresse. Le château a été en grande partie reconstruit au XVIIe siècle et l'une des quatre ailes a disparu. Le château a été classé Monument historique en 1990. Château de Vry Le château de Vry est l'une des principales forteresses du pays de Metz. Au début du XIIIe siècle, il appartient à l'évêché de Metz. Entouré par de larges fossés, il protège le Haut Chemin, la route qui mène de Metz vers l'Allemagne. Pendant la guerre civile de 1326, les patriciens exilés de la cité, les Fort-Issus, se servent de Vry comme d'une base pour attaquer la ville. Vers le début du XVe siècle, le château appartient aux Lohier. Le duc de Lorraine, Charles II, acquiert une partie du château en 1410 et le cède à Jean Lohier dit de Chambre en 1423. À sa mort peu après 1427, c'est son fils Nicolle Lohier qui hérite du château de Vry. Près d'un siècle plus tard, par un jeu d'alliances complexe, c'est Nicolle de Heu qui possède désormais le château. Il est possible qu'à l'extinction biologique de la famille Lohier vers la moitié du XVe siècle, les droits sur Vry soient passés aux descendants de Guillaume de Heu marié avec Collette Lohier. Aujourd'hui, quelques tours ruinées sont encore visibles autour de la rue du Château.

Château de Vry Le château de Vry est l'une des principales forteresses du pays de Metz. Au début du XIIIe siècle, il appartient à l'évêché de Metz. Entouré par de larges fossés, il protège le Haut Chemin, la route qui mène de Metz vers l'Allemagne. Pendant la guerre civile de 1326, les patriciens exilés de la cité, les Fort-Issus, se servent de Vry comme d'une base pour attaquer la ville. Vers le début du XVe siècle, le château appartient aux Lohier. Le duc de Lorraine, Charles II, acquiert une partie du château en 1410 et le cède à Jean Lohier dit de Chambre en 1423. À sa mort peu après 1427, c'est son fils Nicolle Lohier qui hérite du château de Vry. Près d'un siècle plus tard, par un jeu d'alliances complexe, c'est Nicolle de Heu qui possède désormais le château. Il est possible qu'à l'extinction biologique de la famille Lohier vers la moitié du XVe siècle, les droits sur Vry soient passés aux descendants de Guillaume de Heu marié avec Collette Lohier. Aujourd'hui, quelques tours ruinées sont encore visibles autour de la rue du Château. Château de Woippy La seigneurie de Woippy appartenait au chapitre de la cathédrale de Metz : elle comptait huit maisons-fortes, louées à des dignitaires du chapitre. Le château est l'une des deux subsistantes. Fortement rénové au cours du temps, il a gardé son plan médiéval très lisible : il s'agit d'une maison-tour de 15 m . de haut et de 9 m. de côté, comptant 4 niveaux. L'enceinte forme un quadrilatère de 21,5 m. de côté flanqué de quatre tours rondes et protégé par un fossé large de 8 m.

Château de Woippy La seigneurie de Woippy appartenait au chapitre de la cathédrale de Metz : elle comptait huit maisons-fortes, louées à des dignitaires du chapitre. Le château est l'une des deux subsistantes. Fortement rénové au cours du temps, il a gardé son plan médiéval très lisible : il s'agit d'une maison-tour de 15 m . de haut et de 9 m. de côté, comptant 4 niveaux. L'enceinte forme un quadrilatère de 21,5 m. de côté flanqué de quatre tours rondes et protégé par un fossé large de 8 m. Châtel-Saint-Blaise Le château Saint-Blaise, ou Neufchâtel-devant-Metz, était une des principales places fortes de l'évêché de Metz, inféodé à des familles de paraige. Il appartient au début du XIVe siècle à Perrin de Neufchâtel dit Warise. La seigneurie de Neufchâtel passent aux mains des fils aînés sur plusieurs générations. À la mort de Françoise de Warise en 1485, qui meurt sans enfants, le château Saint-Blaise passe à la famille Desch, aux descendants de l'union entre Contesse de Warise et Philippe Desch. Il appartient notamment à Jacques Desch vers la moitié du XVIe siècle. En 1543, le château est pris par une petite troupe luxembourgeoise ; Nicolle Le Gronnais lève un millier d'hommes pour les en déloger, selon la Chronique rimée. À la mort de Jacques en 1560, sa fille Agnès en hérite. Par son mariage avec Renaud Le Gronnais, le château Saint-Blaise entre dans le patrimoine de la famille Le Gronnais. Le château a été partiellement ruiné lors du siège de Metz par Charles Quint en 1552. Situé sur une colline de 358 m. d'altitude dans l'actuelle commune d'Augny, il a été rasé au XIXe siècle lors de la construction du fort ou ouvrage Saint-Blaise.

Châtel-Saint-Blaise Le château Saint-Blaise, ou Neufchâtel-devant-Metz, était une des principales places fortes de l'évêché de Metz, inféodé à des familles de paraige. Il appartient au début du XIVe siècle à Perrin de Neufchâtel dit Warise. La seigneurie de Neufchâtel passent aux mains des fils aînés sur plusieurs générations. À la mort de Françoise de Warise en 1485, qui meurt sans enfants, le château Saint-Blaise passe à la famille Desch, aux descendants de l'union entre Contesse de Warise et Philippe Desch. Il appartient notamment à Jacques Desch vers la moitié du XVIe siècle. En 1543, le château est pris par une petite troupe luxembourgeoise ; Nicolle Le Gronnais lève un millier d'hommes pour les en déloger, selon la Chronique rimée. À la mort de Jacques en 1560, sa fille Agnès en hérite. Par son mariage avec Renaud Le Gronnais, le château Saint-Blaise entre dans le patrimoine de la famille Le Gronnais. Le château a été partiellement ruiné lors du siège de Metz par Charles Quint en 1552. Situé sur une colline de 358 m. d'altitude dans l'actuelle commune d'Augny, il a été rasé au XIXe siècle lors de la construction du fort ou ouvrage Saint-Blaise. Croix du Haut Chemin La croix du Haut Chemin fut donné à la ville de Metz par Nicolle Louve en 1449. Elle est haute de 4,5 mètres et large de 2 mètres, composée de trois colonnes décorées, à base et chapiteaux octogonaux. Elle est surmontée d’un toit à trois pans orné de gargouilles représentant des loups, en référence à l’animal emblématique de Nicolle Louve. Classée monument historique dès 1895, elle a été détruite le 7 octobre 1939, percutée par un véhicule militaire. Elle fut reconstruite en 1981 à partir des débris, au carrefour de Villers-l'Orme à quelques centaines de mètres de son site d'origine. Selon l’abbé Kirch, elle ne comportait pas une croix à l’origine, mais un fleuron, et la croix actuelle aurait été posée sur une colonne en dessous du monument, à l’image de la croix du Pont-aux-Loups. La croix du Haut Chemin devint un lieu de passage pour les pèlerinages. Les jeunes femmes y jetaient des galets sur le toit pour connaître le nombre d’années qu’il leur faudrait attendre avant de se marier ou d’avoir des enfants — le nombre de tentatives nécessaires pour qu’un galet reste sur le toit indiquant le délai en années.

Croix du Haut Chemin La croix du Haut Chemin fut donné à la ville de Metz par Nicolle Louve en 1449. Elle est haute de 4,5 mètres et large de 2 mètres, composée de trois colonnes décorées, à base et chapiteaux octogonaux. Elle est surmontée d’un toit à trois pans orné de gargouilles représentant des loups, en référence à l’animal emblématique de Nicolle Louve. Classée monument historique dès 1895, elle a été détruite le 7 octobre 1939, percutée par un véhicule militaire. Elle fut reconstruite en 1981 à partir des débris, au carrefour de Villers-l'Orme à quelques centaines de mètres de son site d'origine. Selon l’abbé Kirch, elle ne comportait pas une croix à l’origine, mais un fleuron, et la croix actuelle aurait été posée sur une colonne en dessous du monument, à l’image de la croix du Pont-aux-Loups. La croix du Haut Chemin devint un lieu de passage pour les pèlerinages. Les jeunes femmes y jetaient des galets sur le toit pour connaître le nombre d’années qu’il leur faudrait attendre avant de se marier ou d’avoir des enfants — le nombre de tentatives nécessaires pour qu’un galet reste sur le toit indiquant le délai en années. Croix du Pont-aux-Loups En 1442, Nicolle Louve fait reconstruire en pierre le Pont-aux-Loups, entre les bans de la cité de Metz et de l'abbaye Saint-Martin. En 1444, il y ajoute un puits et une croix au bout du pont. On ne connaît de cette première croix que le coût, estimé à cent florins d’or, et le nom du constructeur, Jean de Commercy. Renversée par une tempête, elle est reconstruite par Henri de Ranconval en 1446. Cette nouvelle croix était protégée par un petit édifice en pierre de taille, solidement fixé à l’aide de goujons de fer et scellé au plomb. Le monument comportait une inscription rendant hommage à Nicolle Louve : « Nicole Louve chevalier conseiller et chambellan de très haut et très victorieux prince Charle septieme roy de France et de très haut et très puissant prince Philippe de Bourgogne a fait fonder et ediffier cette croix, le puits et le pont pour Jesus Christ honorer et sa sainte passion, pour le devotement prier qu’il veuille la cité conserver en bonne paix et concorde et union, la garder de ses adversaires et donner pour conclusion audit fondateur salvation 1445 ». En 1447, la croix est dorée et peinte par l’artiste Jost Haller. En mai 1729, la croix est démolie, lors de la construction de la double couronne de Moselle. Dans un premier temps, les autorités envisagèrent de la démonter, mais en raison de sa structure solidement goujonnée et scellée au plomb, cette opération se révéla impossible, et la destruction fut décidée.

Croix du Pont-aux-Loups En 1442, Nicolle Louve fait reconstruire en pierre le Pont-aux-Loups, entre les bans de la cité de Metz et de l'abbaye Saint-Martin. En 1444, il y ajoute un puits et une croix au bout du pont. On ne connaît de cette première croix que le coût, estimé à cent florins d’or, et le nom du constructeur, Jean de Commercy. Renversée par une tempête, elle est reconstruite par Henri de Ranconval en 1446. Cette nouvelle croix était protégée par un petit édifice en pierre de taille, solidement fixé à l’aide de goujons de fer et scellé au plomb. Le monument comportait une inscription rendant hommage à Nicolle Louve : « Nicole Louve chevalier conseiller et chambellan de très haut et très victorieux prince Charle septieme roy de France et de très haut et très puissant prince Philippe de Bourgogne a fait fonder et ediffier cette croix, le puits et le pont pour Jesus Christ honorer et sa sainte passion, pour le devotement prier qu’il veuille la cité conserver en bonne paix et concorde et union, la garder de ses adversaires et donner pour conclusion audit fondateur salvation 1445 ». En 1447, la croix est dorée et peinte par l’artiste Jost Haller. En mai 1729, la croix est démolie, lors de la construction de la double couronne de Moselle. Dans un premier temps, les autorités envisagèrent de la démonter, mais en raison de sa structure solidement goujonnée et scellée au plomb, cette opération se révéla impossible, et la destruction fut décidée. Croix sur le chemin de Peltre Cette croix, élevée grâce au mécénat de Nicolle Louve, se dressait sur l'ancien chemin de Metz à Peltre, à hauteur du gagnage de la Haute-Bevoye. Disparue, elle est connue par un dessin du XVIIIe siècle. Elle présentait une structure cylindrique à quatre faces, reposant sur une base circulaire et couverte d’un toit pyramidal. La décoration comprenait un personnage aux mains jointes, tenant un livre et posé sur une console. Sur chaque face, une louve soutient un écu armorié. La crucifixion y est répétée sur chaque côté, avec, dans les angles, la Vierge et saint Jean, représentés alternativement. Cette forme dite « Bildstock », attestée dès le XIVᵉ siècle, perdure jusqu’au XIXᵉ siècle : elle se compose d’un fût vertical encastré dans une base ou un socle, surmonté d’un dé de pierre crucifère. Ce dernier peut être percé de niches destinées à recevoir des statuettes ou des images peintes, ou bien orné de sculptures en demi-relief sur une, deux, trois ou quatre faces. La base, de forme prismatique ou cylindrique, est généralement peu élevée, dépassant à peine le niveau du sol. Le fût, droit et de section circulaire ou octogonale, mesure entre 1,50 et 2 mètres de haut. Il repose sur une base carrée et se termine par un chapiteau à moulure simple. Parfois, un tore placé sous le chapiteau porte un ruban auquel est suspendu un écu, orné des armoiries ou des attributs professionnels du donateur. Au-dessus, le dé de pierre est couvert d’un toit en double bâtière et creusé de quatre niches, dans lesquelles les personnages sont sculptés en réserve et en bas-relief. Un petit croisillon fleuronné ou fleurdelisé couronnait autrefois l’édicule ; toutefois, en raison de sa fragilité, il a disparu dans presque tous les cas.

Croix sur le chemin de Peltre Cette croix, élevée grâce au mécénat de Nicolle Louve, se dressait sur l'ancien chemin de Metz à Peltre, à hauteur du gagnage de la Haute-Bevoye. Disparue, elle est connue par un dessin du XVIIIe siècle. Elle présentait une structure cylindrique à quatre faces, reposant sur une base circulaire et couverte d’un toit pyramidal. La décoration comprenait un personnage aux mains jointes, tenant un livre et posé sur une console. Sur chaque face, une louve soutient un écu armorié. La crucifixion y est répétée sur chaque côté, avec, dans les angles, la Vierge et saint Jean, représentés alternativement. Cette forme dite « Bildstock », attestée dès le XIVᵉ siècle, perdure jusqu’au XIXᵉ siècle : elle se compose d’un fût vertical encastré dans une base ou un socle, surmonté d’un dé de pierre crucifère. Ce dernier peut être percé de niches destinées à recevoir des statuettes ou des images peintes, ou bien orné de sculptures en demi-relief sur une, deux, trois ou quatre faces. La base, de forme prismatique ou cylindrique, est généralement peu élevée, dépassant à peine le niveau du sol. Le fût, droit et de section circulaire ou octogonale, mesure entre 1,50 et 2 mètres de haut. Il repose sur une base carrée et se termine par un chapiteau à moulure simple. Parfois, un tore placé sous le chapiteau porte un ruban auquel est suspendu un écu, orné des armoiries ou des attributs professionnels du donateur. Au-dessus, le dé de pierre est couvert d’un toit en double bâtière et creusé de quatre niches, dans lesquelles les personnages sont sculptés en réserve et en bas-relief. Un petit croisillon fleuronné ou fleurdelisé couronnait autrefois l’édicule ; toutefois, en raison de sa fragilité, il a disparu dans presque tous les cas. Ferme Saint-Ladre Cette exploitation agricole dépendait de l'hôpital Saint-Nicolas, le principal hôpital de Metz. Saint-Nicolas gérait d'autres établissements de soin et d'accueil, comme les léproseries de Saint-Ladre à Montigny, et des fermes qui assuraient une partie du budget de l'hôpital. La ferme Saint-Ladre a été détruite en 1984.

Ferme Saint-Ladre Cette exploitation agricole dépendait de l'hôpital Saint-Nicolas, le principal hôpital de Metz. Saint-Nicolas gérait d'autres établissements de soin et d'accueil, comme les léproseries de Saint-Ladre à Montigny, et des fermes qui assuraient une partie du budget de l'hôpital. La ferme Saint-Ladre a été détruite en 1984. Ferme-château Saint-Nicolas de Fleury L'hôpital Saint-Nicolas était propriétaire d'un vaste patrimoine rural autour de Metz, qui lui assurait des revenus réguliers. Il était seigneur d'un des deux bans du village de Fleury, et y possédait un gagnage, reconstruit au XVIe siècle. L'exploitation était assurée par des convers, sous la direction d'un maître. Le domaine est resté propriété hospitalière jusqu'en 1957. Les bâtiments agricoles formaient un quadrilatère de 90 à 100 m. de côté autour d'une cour ; il en reste plusieurs, reconvertis en habitation, et surtout la tour, à la fois porche et logis principal. Cette tour de plan carré à deux étages est construite en pierre de Jaumont. Le porche s'ouvre au rez-de-chaussée ; par un escalier situé dans une tourelle d'angle ronde, on accède au premier étage où se trouve la grande salle et sa cheminée monumentale. En 1869, Charles Abel mentionne des décors et des maximes peints au XVIe siècle sur les murs de la grande salle, et la présence d'une Vierge à l'Enfant médiévale dans une niche : il s'agit vraisemblablement de la statue vénérée sous le nom de "Notre-Dame-de-la-Ferme", ensuite déplacée à l'hôpital Bon-Secours de Metz, actuellement à l'hôpital Mercy.

Ferme-château Saint-Nicolas de Fleury L'hôpital Saint-Nicolas était propriétaire d'un vaste patrimoine rural autour de Metz, qui lui assurait des revenus réguliers. Il était seigneur d'un des deux bans du village de Fleury, et y possédait un gagnage, reconstruit au XVIe siècle. L'exploitation était assurée par des convers, sous la direction d'un maître. Le domaine est resté propriété hospitalière jusqu'en 1957. Les bâtiments agricoles formaient un quadrilatère de 90 à 100 m. de côté autour d'une cour ; il en reste plusieurs, reconvertis en habitation, et surtout la tour, à la fois porche et logis principal. Cette tour de plan carré à deux étages est construite en pierre de Jaumont. Le porche s'ouvre au rez-de-chaussée ; par un escalier situé dans une tourelle d'angle ronde, on accède au premier étage où se trouve la grande salle et sa cheminée monumentale. En 1869, Charles Abel mentionne des décors et des maximes peints au XVIe siècle sur les murs de la grande salle, et la présence d'une Vierge à l'Enfant médiévale dans une niche : il s'agit vraisemblablement de la statue vénérée sous le nom de "Notre-Dame-de-la-Ferme", ensuite déplacée à l'hôpital Bon-Secours de Metz, actuellement à l'hôpital Mercy.