-

Sceau du paraige de Porte-Moselle

Sceau du paraige de Porte-Moselle Le paraige de Porte-Moselle se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau rond de 78 mm, figurant un écu burelé de huit pièces (une succession de bandes horizontales). La légende de cet exemplaire n'est que partiellement lisible, mais Auguste Prost rapporte qu'elle se lisait ainsi : + S . DE . PORTE . MVZELLE.

Un délicat filet perlé la sépare du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : un burelé d'or et d'azur, c'est-à-dire des bandes horizontales jaunes et bleues, au nombre de huit. Plusieurs hommes de paraiges, pour signaler leur appartenance à leur paraige, reprennent le burelé sur leurs propres armes, par exemple les Desch, les Chaverson, les Dieu-Ami, les Grognat.

-

Sceau du paraige de Porsaillis

Sceau du paraige de Porsaillis Le paraige de Porsaillis se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau rond de 59 mm. Dans le champ, il porte l'emblème de la tour noire sur fond d'or. La tour comprend une porte cintrée et deux fenêtres en forme de quadrilobes. La légende en latin se lit « S[igillum] parentele de Porta Salie », c'est-à-dire « sceau du paraige de Porte salée ».

De l'emblème de la tour découlent les armes de plusieurs familles de paraiges, seule (les Raigecourt, les Faulquenel, les Hungre) ou associée à d'autres éléments des armes des paraiges (les Gronnais, les de Vy, les Baudoche).

-

Sceau du paraige de Jurue

Sceau du paraige de Jurue Le paraige de Jurue se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau scutiforme (triangulaire) de 58 mm de haut par 47 mm de large. Il porte l'emblème de l'aigle, dite "écourtée" car ses pattes ne sont pas représentées. Au revers est présente une second empreinte, appelée contre-sceau. Ce contre-sceau porte l'effigie d'un homme barbu avec un chapeau pointu. Il s'agit de l'effigie d'un Juif, suivant l'étymologie de la Jurue, rue des Juifs. Le « chapeau juif » a été imposé aux Juifs par le concile de Latran en 1214 comme signe de discrimination. Dans le Saint-Empire, ce chapeau, ou « Judenhut », devient au cours du XIIIe siècle un signe identitaire pour les communautés juives ashkénazes. À Metz, les sources se font muettes sur la présence de Juifs au début de ce siècle. Auguste Prost rappelle que la légende du sceau se lisait ainsi : + SIG . DOV . PARAIE . DE . GEVRVE

Certains familles des paraiges reprennent l'emblème de l'aigle de Jurue sur leurs propres armes, c'est le cas des Chaverson ou des Brady.

-

Sceau du paraige d'Outre-Seille

Sceau du paraige d'Outre-Seille Le paraige se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau scutiforme (en forme d'écu, triangulaire) de 67 mm de haut par 54 mm de large. Cette empreinte est simple et fragmentaire. Aucun filet ne la sépare la légende du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : les chevrons, bleus sur fond d'or, ici au nombre de quatre. De la légende, on ne lit plus que les lettres "SI..M ... BO.." Auguste Prost rapporte la légende du sceau : + SIGILLVM . DE . MALEBOCHES (sceau des Malebouche). Les Malebouche étaient l'une des familles associées au paraige d'Outre-Seille au XIIIe siècle, mais qui disparaît vers le tournant du XIVe siècle.

Plusieurs familles reprennent l'emblème des chevrons sur leurs propres armes pour signaler leur appartenance sociale aux paraiges, tels quels comme les Noiron, ou bien en les associant à d'autres meubles héraldiques, comme les Baudoche ou les Dieu-Ami.

-

Sceau de Robert de Heu (1535)

Sceau de Robert de Heu (1535) Le sceau armorié de Robert de Heu, seigneur de Montoy, porte l'écu des Heu (à la bande chargée de trois coquilles). L'écu empiète sur la légende ; il est timbré d'un heaume de face à cimier (anneau) et à lambrequins.

-

Sceau de Nicolle III de Heu (1524)

Sceau de Nicolle III de Heu (1524) En 1524, le sceau de Nicolle de Heu possède une empreinte à deux faces. Le contre-sceau, de l'autre côté du sceau, est armorié (aux armes des Heu : à la bande chargée de 3 coquilles), sans timbre, et l'écu est surmonté dans le champ de 3 initiales : « N D H » (Nicolle de Heu).

-

Sceau de Nicolle III de Heu (1504)

Sceau de Nicolle III de Heu (1504) Le sceau armorié de Nicole de Heu porte l'écu des Heu (à la bande chargée de trois coquilles). L'écu est penché, empiétant sur la légende, timbré d'un heaume de profil à cimier (un anneau) et à lambrequin.

-

Sceau de Jean Faquelo (†1452)

Sceau de Jean Faquelo (†1452) Le frère franciscain Jean Fauquelo est nommé évêque suffragant de Metz, auxiliaire de l'évêque en titre, et reçoit le titre honorifique d'évêque de Coria. Son sceau témoigne de son parcours : il a la forme d'un sceau de clerc, en navette, dans son berceau de cire blanche. Dans une niche gothique, saint François, fondateur de son ordre, est représenté agenouillé recevant les stigmates. Sur le registre inférieur on voit l'évêque agenouillé et un écu. La légende porte : « FR. IOHANES FAKELO: DEI: GRA EPS: CAURIEN", soit "Sceau du frère Jean Faquelo, par la grâce de Dieu, évêque de Coria ».

-

Sceau de Gaspard II de Heu (1575)

Sceau de Gaspard II de Heu (1575) Le sceau de Gaspard de Heu porte l'écu familial (à la bande chargée de 3 coquilles. Le timbre n'est pas visible, mais seulement une partie des lambrequins.

-

Save, Gaston, « Le tombeau de Garin le Lorrain »

Save, Gaston, « Le tombeau de Garin le Lorrain », Journal de la Société d'archéologie et du Comité du musée lorrain, 1896, p. 75-81.

-

Sauerland, Heinrich Volbert, Vatikanische Urkunden und Regesten zur Geschichte Lothringens

Sauerland, Heinrich Volbert, Vatikanische Urkunden und Regesten zur Geschichte Lothringens, Metz, G. Scriba, 1901-1905

-

Salle aux devises (hôtel de Gargan)

Salle aux devises (hôtel de Gargan) Dans ses carnets, Auguste Prost a conservé la description d'une salle de l'hôtel de Gargan construite par le chanoine Nicolle Desch. Cette salle d'apparat, à l'étage, était divisée par une rangée de colonnes ornées de chapiteaux sculptés, de devises latines et d'armoiries.

Le programme est à la fois familial et moralisateur. Les emblèmes (des guimbardes) et les armoiries sont ceux de la famille Desch et de ses alliances. Les devises sont des proverbes dénonçant l'oisiveté :

- « Panem otiosa non habebit » / « celle qui est oisive n'aura pas de pain » ;

- « Qui non laborat, non manducet » / « qui ne travaille pas ne mangera pas » ;

- « nihil difficile volenti » / « rien de difficile à celui qui veut ».

D'autres sont des citations de la Bible :

- « Jugum Domini Suave et onus eius [leve] » / « le joug du Seigneur est facile à porter, son fardeau est léger » (Mt, 11, 30) ;

- « Qui perseveraverit salvus erit » / « celui qui persévérera sera sauvé » (Mt 24, 13) ;

- « Non coronabitur nisi qui certaverit » / « on ne reçoit la couronne que si l'on respecte les règles » (Tim., 2, 5).

-

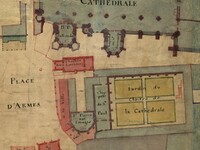

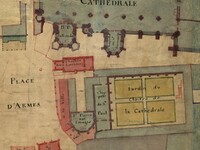

Saint-Pierre-aux-Images

Saint-Pierre-aux-Images Saint-Pierre-aux-Images, auparavant Saint-Pierre-le-Majeur, était une des églises du groupe cathédral, située en face de Notre-Dame-la-Ronde. L'évêque saint Goëric la fonde vers l'an 641 dans la maison de l’évêque, sur des fondations antiques : des mosaïques ont mises à jour dans le choeur lors de la destruction.

Dans une charte de 1245, pour la première fois, l'évêque Jacques de Lorraine désigne l’église Saint-Pierre-le-Majeur par sa nouvelle dénomination : Saint-Pierre-aux-Images.

Le chanoine Thomas Richart la reconstruit en 1493. Elle est transformée en magasin militaire en 1709, puis démolie, la nef à partir de 1712, le choeur vers 1755. Avant sa destruction, elle était desservie par un collège de six prêtres. Les travaux de démolition mettent à jour la tombe d'un évêque du XIIe siècle, Hériman.

L'élection des Treize qui avait traditionnellement lieu à Saint-Pierre le 2 février, jour de la Chandeleur, puis les nouveaux élus s'asseyaient à proximité, sur un banc devant Saint-Gorgon, avant de prêter serment à l'évêque.

En 1542, le prédicateur protestant Guillaume Farel tente de prêcher le Réforme dans l'église Saint-Pierre, mais il est expulsé par les Treize.

-

Saint-Martin (paraige)

Saint-Martin (paraige) Ce paraige porte le nom de l'église Saint-Martin

-

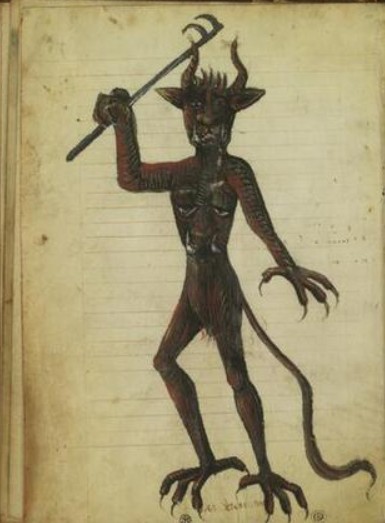

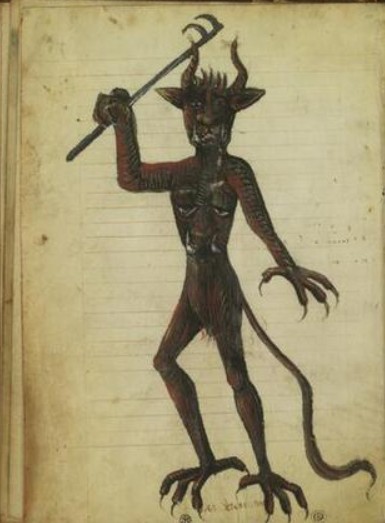

Saint-Juratoire (Paris, ENSBA, ms. MAS 7)

Saint-Juratoire (Paris, ENSBA, ms. MAS 7)

-

Saint-Amour de Neuve-Église (13..-1408)

Ce chanoine de la cathédrale de Metz, au nom programmatique, a habité la maison canoniale n°24, située rue des Clercs, de 1384 à 1408.

-

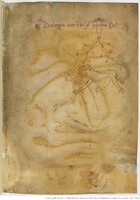

Saint Jérôme, Dialogus adversus Pelagianos (Paris, BNF, LAT 1802)

Saint Jérôme, Dialogus adversus Pelagianos (Paris, BNF, LAT 1802) Metz (Moselle)

-

Saint Augustin, Principes de la dialectique (fragment) (Berne, BB, ms. A 92.35 - A)

Saint Augustin, Principes de la dialectique (fragment) (Berne, BB, ms. A 92.35 - A)

-

Rose, Gilbert, « L'hôtel Saint-Livier »

Rose, Gilbert, « L'hôtel Saint-Livier », Mémoires de l'Académie nationale de Metz, 1998, p. 7-16.

-

Roi mage du Petit-Clairvaux

Roi mage du Petit-Clairvaux Cette statue de roi mage, qui conserve des traces de polychromie, a été trouvée en trois morceaux. Les trois rois mages sont souvent représentés comme trois hommes d'âge différent. Celui-ci est le roi d'âge moyen, il est barbu et l'on reconnaît la couronne sur sa tête et son offrande à l'enfant Jésus dans la main droite (de l'encens ou de la myrrhe). Une autre tête trouvée sur le site appartient peut-être au roi mage jeune.

-

Roger de Périgord (1...-1361)

Roger est le frère du comte Archambaud de Périgord, de la maison de Talleyrand-Périgord. Il devient chanoine de la cathédrale de Metz et obtient le titre de primicier du chapitre cathédral. Il habite alors la maison canoniale n°1, dite la Princerie. Après la mort de son frère sans descendance, il hérite du comté et renonce à sa prébende en 1336 pour se marier avec Eléonore de Vendôme. Il est comte de Périgord jusqu'à sa mort en 1361.

-

Roch-Stéphane Bour (1870-1947)

Roch-Stéphane Bour était chanoine, docteur en théologie et archiviste-paléographe à Metz.

-

Roch de Marteau (15..-15..)

Roch de Marteau est un noble dont l'origine est incertaine. Sa première épouse est inconnue, dont serait issu Flory de Marteau. Il se remarie avec Barbe de Montarby le 7 février 1537. C'est une double alliance entre les deux familles : le Roch de Marteau près son remariage avec Barbe de Montarby fait marier les enfants du premier lit : Barbe et Flory. Il meurt à une date inconnue après 1545.

-

Robert, F. des « Voyage de Renée de Bourbon à Metz en 1523 »

Robert, F. des « Voyage de Renée de Bourbon à Metz en 1523 », Mémoires de la SHAL, 1879, p. 319-356.

-

Robert II de la Marck (1468-1536)

Robert de la Marck descend d'une famille princière allemande, installée aux confins de l'évêché de Liège au XVe siècle, à Sedan et à Bouillon. À l'époque de ses parents, les La Marck ont noué des liens étroits avec les élites messines : ses deux soeurs ont épousé des habitants de Metz et lui-même possède un grand hôtel sur la colline Sainte-Croix.

Sceau du paraige de Porte-Moselle Le paraige de Porte-Moselle se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau rond de 78 mm, figurant un écu burelé de huit pièces (une succession de bandes horizontales). La légende de cet exemplaire n'est que partiellement lisible, mais Auguste Prost rapporte qu'elle se lisait ainsi : + S . DE . PORTE . MVZELLE. Un délicat filet perlé la sépare du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : un burelé d'or et d'azur, c'est-à-dire des bandes horizontales jaunes et bleues, au nombre de huit. Plusieurs hommes de paraiges, pour signaler leur appartenance à leur paraige, reprennent le burelé sur leurs propres armes, par exemple les Desch, les Chaverson, les Dieu-Ami, les Grognat.

Sceau du paraige de Porte-Moselle Le paraige de Porte-Moselle se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau rond de 78 mm, figurant un écu burelé de huit pièces (une succession de bandes horizontales). La légende de cet exemplaire n'est que partiellement lisible, mais Auguste Prost rapporte qu'elle se lisait ainsi : + S . DE . PORTE . MVZELLE. Un délicat filet perlé la sépare du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : un burelé d'or et d'azur, c'est-à-dire des bandes horizontales jaunes et bleues, au nombre de huit. Plusieurs hommes de paraiges, pour signaler leur appartenance à leur paraige, reprennent le burelé sur leurs propres armes, par exemple les Desch, les Chaverson, les Dieu-Ami, les Grognat. Sceau du paraige de Porsaillis Le paraige de Porsaillis se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau rond de 59 mm. Dans le champ, il porte l'emblème de la tour noire sur fond d'or. La tour comprend une porte cintrée et deux fenêtres en forme de quadrilobes. La légende en latin se lit « S[igillum] parentele de Porta Salie », c'est-à-dire « sceau du paraige de Porte salée ». De l'emblème de la tour découlent les armes de plusieurs familles de paraiges, seule (les Raigecourt, les Faulquenel, les Hungre) ou associée à d'autres éléments des armes des paraiges (les Gronnais, les de Vy, les Baudoche).

Sceau du paraige de Porsaillis Le paraige de Porsaillis se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau rond de 59 mm. Dans le champ, il porte l'emblème de la tour noire sur fond d'or. La tour comprend une porte cintrée et deux fenêtres en forme de quadrilobes. La légende en latin se lit « S[igillum] parentele de Porta Salie », c'est-à-dire « sceau du paraige de Porte salée ». De l'emblème de la tour découlent les armes de plusieurs familles de paraiges, seule (les Raigecourt, les Faulquenel, les Hungre) ou associée à d'autres éléments des armes des paraiges (les Gronnais, les de Vy, les Baudoche). Sceau du paraige de Jurue Le paraige de Jurue se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau scutiforme (triangulaire) de 58 mm de haut par 47 mm de large. Il porte l'emblème de l'aigle, dite "écourtée" car ses pattes ne sont pas représentées. Au revers est présente une second empreinte, appelée contre-sceau. Ce contre-sceau porte l'effigie d'un homme barbu avec un chapeau pointu. Il s'agit de l'effigie d'un Juif, suivant l'étymologie de la Jurue, rue des Juifs. Le « chapeau juif » a été imposé aux Juifs par le concile de Latran en 1214 comme signe de discrimination. Dans le Saint-Empire, ce chapeau, ou « Judenhut », devient au cours du XIIIe siècle un signe identitaire pour les communautés juives ashkénazes. À Metz, les sources se font muettes sur la présence de Juifs au début de ce siècle. Auguste Prost rappelle que la légende du sceau se lisait ainsi : + SIG . DOV . PARAIE . DE . GEVRVE Certains familles des paraiges reprennent l'emblème de l'aigle de Jurue sur leurs propres armes, c'est le cas des Chaverson ou des Brady.

Sceau du paraige de Jurue Le paraige de Jurue se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau scutiforme (triangulaire) de 58 mm de haut par 47 mm de large. Il porte l'emblème de l'aigle, dite "écourtée" car ses pattes ne sont pas représentées. Au revers est présente une second empreinte, appelée contre-sceau. Ce contre-sceau porte l'effigie d'un homme barbu avec un chapeau pointu. Il s'agit de l'effigie d'un Juif, suivant l'étymologie de la Jurue, rue des Juifs. Le « chapeau juif » a été imposé aux Juifs par le concile de Latran en 1214 comme signe de discrimination. Dans le Saint-Empire, ce chapeau, ou « Judenhut », devient au cours du XIIIe siècle un signe identitaire pour les communautés juives ashkénazes. À Metz, les sources se font muettes sur la présence de Juifs au début de ce siècle. Auguste Prost rappelle que la légende du sceau se lisait ainsi : + SIG . DOV . PARAIE . DE . GEVRVE Certains familles des paraiges reprennent l'emblème de l'aigle de Jurue sur leurs propres armes, c'est le cas des Chaverson ou des Brady. Sceau du paraige d'Outre-Seille Le paraige se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau scutiforme (en forme d'écu, triangulaire) de 67 mm de haut par 54 mm de large. Cette empreinte est simple et fragmentaire. Aucun filet ne la sépare la légende du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : les chevrons, bleus sur fond d'or, ici au nombre de quatre. De la légende, on ne lit plus que les lettres "SI..M ... BO.." Auguste Prost rapporte la légende du sceau : + SIGILLVM . DE . MALEBOCHES (sceau des Malebouche). Les Malebouche étaient l'une des familles associées au paraige d'Outre-Seille au XIIIe siècle, mais qui disparaît vers le tournant du XIVe siècle. Plusieurs familles reprennent l'emblème des chevrons sur leurs propres armes pour signaler leur appartenance sociale aux paraiges, tels quels comme les Noiron, ou bien en les associant à d'autres meubles héraldiques, comme les Baudoche ou les Dieu-Ami.

Sceau du paraige d'Outre-Seille Le paraige se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau scutiforme (en forme d'écu, triangulaire) de 67 mm de haut par 54 mm de large. Cette empreinte est simple et fragmentaire. Aucun filet ne la sépare la légende du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : les chevrons, bleus sur fond d'or, ici au nombre de quatre. De la légende, on ne lit plus que les lettres "SI..M ... BO.." Auguste Prost rapporte la légende du sceau : + SIGILLVM . DE . MALEBOCHES (sceau des Malebouche). Les Malebouche étaient l'une des familles associées au paraige d'Outre-Seille au XIIIe siècle, mais qui disparaît vers le tournant du XIVe siècle. Plusieurs familles reprennent l'emblème des chevrons sur leurs propres armes pour signaler leur appartenance sociale aux paraiges, tels quels comme les Noiron, ou bien en les associant à d'autres meubles héraldiques, comme les Baudoche ou les Dieu-Ami. Sceau de Robert de Heu (1535) Le sceau armorié de Robert de Heu, seigneur de Montoy, porte l'écu des Heu (à la bande chargée de trois coquilles). L'écu empiète sur la légende ; il est timbré d'un heaume de face à cimier (anneau) et à lambrequins.

Sceau de Robert de Heu (1535) Le sceau armorié de Robert de Heu, seigneur de Montoy, porte l'écu des Heu (à la bande chargée de trois coquilles). L'écu empiète sur la légende ; il est timbré d'un heaume de face à cimier (anneau) et à lambrequins. Sceau de Nicolle III de Heu (1524) En 1524, le sceau de Nicolle de Heu possède une empreinte à deux faces. Le contre-sceau, de l'autre côté du sceau, est armorié (aux armes des Heu : à la bande chargée de 3 coquilles), sans timbre, et l'écu est surmonté dans le champ de 3 initiales : « N D H » (Nicolle de Heu).

Sceau de Nicolle III de Heu (1524) En 1524, le sceau de Nicolle de Heu possède une empreinte à deux faces. Le contre-sceau, de l'autre côté du sceau, est armorié (aux armes des Heu : à la bande chargée de 3 coquilles), sans timbre, et l'écu est surmonté dans le champ de 3 initiales : « N D H » (Nicolle de Heu). Sceau de Nicolle III de Heu (1504) Le sceau armorié de Nicole de Heu porte l'écu des Heu (à la bande chargée de trois coquilles). L'écu est penché, empiétant sur la légende, timbré d'un heaume de profil à cimier (un anneau) et à lambrequin.

Sceau de Nicolle III de Heu (1504) Le sceau armorié de Nicole de Heu porte l'écu des Heu (à la bande chargée de trois coquilles). L'écu est penché, empiétant sur la légende, timbré d'un heaume de profil à cimier (un anneau) et à lambrequin. Sceau de Jean Faquelo (†1452) Le frère franciscain Jean Fauquelo est nommé évêque suffragant de Metz, auxiliaire de l'évêque en titre, et reçoit le titre honorifique d'évêque de Coria. Son sceau témoigne de son parcours : il a la forme d'un sceau de clerc, en navette, dans son berceau de cire blanche. Dans une niche gothique, saint François, fondateur de son ordre, est représenté agenouillé recevant les stigmates. Sur le registre inférieur on voit l'évêque agenouillé et un écu. La légende porte : « FR. IOHANES FAKELO: DEI: GRA EPS: CAURIEN", soit "Sceau du frère Jean Faquelo, par la grâce de Dieu, évêque de Coria ».

Sceau de Jean Faquelo (†1452) Le frère franciscain Jean Fauquelo est nommé évêque suffragant de Metz, auxiliaire de l'évêque en titre, et reçoit le titre honorifique d'évêque de Coria. Son sceau témoigne de son parcours : il a la forme d'un sceau de clerc, en navette, dans son berceau de cire blanche. Dans une niche gothique, saint François, fondateur de son ordre, est représenté agenouillé recevant les stigmates. Sur le registre inférieur on voit l'évêque agenouillé et un écu. La légende porte : « FR. IOHANES FAKELO: DEI: GRA EPS: CAURIEN", soit "Sceau du frère Jean Faquelo, par la grâce de Dieu, évêque de Coria ». Sceau de Gaspard II de Heu (1575) Le sceau de Gaspard de Heu porte l'écu familial (à la bande chargée de 3 coquilles. Le timbre n'est pas visible, mais seulement une partie des lambrequins.

Sceau de Gaspard II de Heu (1575) Le sceau de Gaspard de Heu porte l'écu familial (à la bande chargée de 3 coquilles. Le timbre n'est pas visible, mais seulement une partie des lambrequins. Salle aux devises (hôtel de Gargan) Dans ses carnets, Auguste Prost a conservé la description d'une salle de l'hôtel de Gargan construite par le chanoine Nicolle Desch. Cette salle d'apparat, à l'étage, était divisée par une rangée de colonnes ornées de chapiteaux sculptés, de devises latines et d'armoiries. Le programme est à la fois familial et moralisateur. Les emblèmes (des guimbardes) et les armoiries sont ceux de la famille Desch et de ses alliances. Les devises sont des proverbes dénonçant l'oisiveté : - « Panem otiosa non habebit » / « celle qui est oisive n'aura pas de pain » ; - « Qui non laborat, non manducet » / « qui ne travaille pas ne mangera pas » ; - « nihil difficile volenti » / « rien de difficile à celui qui veut ». D'autres sont des citations de la Bible : - « Jugum Domini Suave et onus eius [leve] » / « le joug du Seigneur est facile à porter, son fardeau est léger » (Mt, 11, 30) ; - « Qui perseveraverit salvus erit » / « celui qui persévérera sera sauvé » (Mt 24, 13) ; - « Non coronabitur nisi qui certaverit » / « on ne reçoit la couronne que si l'on respecte les règles » (Tim., 2, 5).

Salle aux devises (hôtel de Gargan) Dans ses carnets, Auguste Prost a conservé la description d'une salle de l'hôtel de Gargan construite par le chanoine Nicolle Desch. Cette salle d'apparat, à l'étage, était divisée par une rangée de colonnes ornées de chapiteaux sculptés, de devises latines et d'armoiries. Le programme est à la fois familial et moralisateur. Les emblèmes (des guimbardes) et les armoiries sont ceux de la famille Desch et de ses alliances. Les devises sont des proverbes dénonçant l'oisiveté : - « Panem otiosa non habebit » / « celle qui est oisive n'aura pas de pain » ; - « Qui non laborat, non manducet » / « qui ne travaille pas ne mangera pas » ; - « nihil difficile volenti » / « rien de difficile à celui qui veut ». D'autres sont des citations de la Bible : - « Jugum Domini Suave et onus eius [leve] » / « le joug du Seigneur est facile à porter, son fardeau est léger » (Mt, 11, 30) ; - « Qui perseveraverit salvus erit » / « celui qui persévérera sera sauvé » (Mt 24, 13) ; - « Non coronabitur nisi qui certaverit » / « on ne reçoit la couronne que si l'on respecte les règles » (Tim., 2, 5). Saint-Pierre-aux-Images Saint-Pierre-aux-Images, auparavant Saint-Pierre-le-Majeur, était une des églises du groupe cathédral, située en face de Notre-Dame-la-Ronde. L'évêque saint Goëric la fonde vers l'an 641 dans la maison de l’évêque, sur des fondations antiques : des mosaïques ont mises à jour dans le choeur lors de la destruction. Dans une charte de 1245, pour la première fois, l'évêque Jacques de Lorraine désigne l’église Saint-Pierre-le-Majeur par sa nouvelle dénomination : Saint-Pierre-aux-Images. Le chanoine Thomas Richart la reconstruit en 1493. Elle est transformée en magasin militaire en 1709, puis démolie, la nef à partir de 1712, le choeur vers 1755. Avant sa destruction, elle était desservie par un collège de six prêtres. Les travaux de démolition mettent à jour la tombe d'un évêque du XIIe siècle, Hériman. L'élection des Treize qui avait traditionnellement lieu à Saint-Pierre le 2 février, jour de la Chandeleur, puis les nouveaux élus s'asseyaient à proximité, sur un banc devant Saint-Gorgon, avant de prêter serment à l'évêque. En 1542, le prédicateur protestant Guillaume Farel tente de prêcher le Réforme dans l'église Saint-Pierre, mais il est expulsé par les Treize.

Saint-Pierre-aux-Images Saint-Pierre-aux-Images, auparavant Saint-Pierre-le-Majeur, était une des églises du groupe cathédral, située en face de Notre-Dame-la-Ronde. L'évêque saint Goëric la fonde vers l'an 641 dans la maison de l’évêque, sur des fondations antiques : des mosaïques ont mises à jour dans le choeur lors de la destruction. Dans une charte de 1245, pour la première fois, l'évêque Jacques de Lorraine désigne l’église Saint-Pierre-le-Majeur par sa nouvelle dénomination : Saint-Pierre-aux-Images. Le chanoine Thomas Richart la reconstruit en 1493. Elle est transformée en magasin militaire en 1709, puis démolie, la nef à partir de 1712, le choeur vers 1755. Avant sa destruction, elle était desservie par un collège de six prêtres. Les travaux de démolition mettent à jour la tombe d'un évêque du XIIe siècle, Hériman. L'élection des Treize qui avait traditionnellement lieu à Saint-Pierre le 2 février, jour de la Chandeleur, puis les nouveaux élus s'asseyaient à proximité, sur un banc devant Saint-Gorgon, avant de prêter serment à l'évêque. En 1542, le prédicateur protestant Guillaume Farel tente de prêcher le Réforme dans l'église Saint-Pierre, mais il est expulsé par les Treize. Saint-Martin (paraige) Ce paraige porte le nom de l'église Saint-Martin

Saint-Martin (paraige) Ce paraige porte le nom de l'église Saint-Martin Saint-Juratoire (Paris, ENSBA, ms. MAS 7)

Saint-Juratoire (Paris, ENSBA, ms. MAS 7)  Saint Jérôme, Dialogus adversus Pelagianos (Paris, BNF, LAT 1802) Metz (Moselle)

Saint Jérôme, Dialogus adversus Pelagianos (Paris, BNF, LAT 1802) Metz (Moselle) Saint Augustin, Principes de la dialectique (fragment) (Berne, BB, ms. A 92.35 - A)

Saint Augustin, Principes de la dialectique (fragment) (Berne, BB, ms. A 92.35 - A)  Roi mage du Petit-Clairvaux Cette statue de roi mage, qui conserve des traces de polychromie, a été trouvée en trois morceaux. Les trois rois mages sont souvent représentés comme trois hommes d'âge différent. Celui-ci est le roi d'âge moyen, il est barbu et l'on reconnaît la couronne sur sa tête et son offrande à l'enfant Jésus dans la main droite (de l'encens ou de la myrrhe). Une autre tête trouvée sur le site appartient peut-être au roi mage jeune.

Roi mage du Petit-Clairvaux Cette statue de roi mage, qui conserve des traces de polychromie, a été trouvée en trois morceaux. Les trois rois mages sont souvent représentés comme trois hommes d'âge différent. Celui-ci est le roi d'âge moyen, il est barbu et l'on reconnaît la couronne sur sa tête et son offrande à l'enfant Jésus dans la main droite (de l'encens ou de la myrrhe). Une autre tête trouvée sur le site appartient peut-être au roi mage jeune.