-

Seliziette Le Gronnais (12..-1320)

Seliziette Le Gronnais est la fille d'Arnould Le Gronnais et d'une certaine Contesse. Elle épouse Nicolle Baudoche dit l'Ancien. Elle meurt en 1320 et son corps est enseveli au couvent des Frères prêcheurs auprès de ses parents.

-

Seliziette Renguillon (13..-13..)

Seliziette Renguillon est la fille de Jean Renguillon et de Catherine Baudoche. Elle épouse Maheu Le Gronnais dit Volgenel. Elle meurt à une date inconnue dans la deuxième moitié du XIVe siècle.

-

Sénéchal

Mentionné dans le « Cérémonial de la cathédrale de Metz », le sénéchal fait partie des quatre officiers de cloître en charge de la gestion temporelle de la vie de la communauté des chanoines de Metz, avec l'intendant (cellérier), le camérier et le percepteur.

Le sénéchal (senescaldus en latin) est un clerc qui vivait à l’origine dans la proximité immédiate de l’évêque. Il était chargé d’inspecter les biens de l’Église et de subvenir à la nourriture de la communauté canoniale. Lorsque les intérêts épiscopaux et canoniaux se séparent, le sénéchal demeure membre à part entière du chapitre, mais sa charge est rattachée à la maison épiscopale. La fonction est supprimée par l’évêque Bertram en 1198. Dans la liturgie du XIIe siècle, le sénéchal doit servir le Vendredi saint au chapitre pour le lavement des pieds des chanoines et au réfectoire, pendant que les chanoines se restaurent.

-

Serpentine de Mardigny

Serpentine de Mardigny Cette serpentine est une pièce d'artillerie de moyen calibre. Elle se charge par la gueule et pouvait tirer des boulets en métal de 8 cm de diamètre à une distance comprise entre 1 et 2 km. Cette pièce est renforcée par de nombreux anneaux. Deux tourillons permettaient de la fixer. Près de la culasse a été gravé l'écusson de la cité de Metz. Le canon provient donc de l'arsenal de la ville. Au XVe siècle, le château de Mardigny appartenait au chapitre de la cathédrale, mais la cité y entretenait une garnison dotée d'artillerie.

-

Sifflet en forme de cavalier

Sifflet en forme de cavalier Ce sifflet en terre cuite a pu servir de jouet. Le buste, troué par l'orifice du sifflet, représente un noble vêtu d'un habit de luxe et tenant une aumônière dans sa main gauche.

Plusieurs sifflets en forme de cavaliers, souvent réduits au buste du personnage, ont été retrouvés à Metz, datés de la fin du Moyen Âge.

Il a été collecté sur le site de la commanderie des Templiers, englobé après 1556 dans la citadelle des troupes d'occupation françaises.

-

Simon de Chambre (12..-13..)

Simon de Chambre est le fils de Jacques de Chambre et d'une certaine Ailey. Nous ne connaissons pas le nom de son épouse, mais il a trois fils qui nous sont connus : Bertrand, Philippin et Mahaut. Simon est le premier à occuper l'office de maître-échevin suivant l'atour de 1300 qui impose l'élection du maître-échevin en rotation chaque an parmi les paraiges. Il meurt à une date inconnue après 1305 et son corps est inhumé dans l'église Saint-Victor-en-Chambre.

-

Simon de Chastel (14..-14..)

Simon de Châtel est un homme de paraige dont l'ascendance est inconnu. Il apparait lié aux paraiges dans un document de 1444 listant les sommes empruntées par la ville aux Messins. Il meurt à une date inconnue. On retrouve également sa marque de possesseur dans le manuscrit copiant un texte de Barthélémy de Pise, « De casibus conscientiae ».

-

Simon de Hombourg (13..-13..)

Simon de Hombourg est un chanoine de la cathédrale qui habite l'Aumônerie à partir de 1360.

-

Simon de Myon (14..-1537)

Simon de Myon est un chanoine de la cathédrale. Il habite la maison canoniale n°3, appelée la Haute-Pierre. Il est apparenté à Simon de Myon époux d'Annel Roucel, fille de Livier Roucel et de Gertrude de Bemelbourg, possiblement son oncle, frère de Charles de Myon, mais l'attribution est incertaine.

-

Simon de Sarrebruck (13..-1451)

Simon de Sarrebruck est le fils illégitime du comte Jean IV de Sarrebruck. En 1379, il devient chanoine des cathédrales de Metz et de Verdun. Il est également chanoine de la collégiale Notre-Dame-la-Ronde en 1387, et occupe la dignité de chantre. Il habite la maison canoniale n°30 de 1393 à 1414, puis achète la maison canoniale n°28, rue des Clercs, où il réside entre 1414 et 1451, date probable de sa mort. On ignore sa date de naissance, mais il a dû devenir chanoine très jeune, puisqu'il décède 62 ans plus tard.

-

Simon de Waville (13..-14..)

Simon de Waville est un chanoine du chapitre de la cathédrale de Metz. Il a également été chanoine de Saint-Sauveur. En novembre 1407, il fait son testament. Mais l'année suivante, 1408, il est toujours vivant et habite la maison canoniale n°25, située rue des Clercs.

-

Simon Henneman (13..-1429)

Simon Henneman est un prêtre et chanoine actif au début du XVe siècle. Les archives du chapitre mentionnent qu’il détient déjà une prébende au 21 mai 1417, preuve de son intégration dans la hiérarchie ecclésiastique. Il occupe la charge d’aumônier mineur, une fonction attestée dès le XIIe siècle, relevant de l’assistance spirituelle et matérielle au sein du chapitre. La présence d’un calice dans sa tombe confirme son statut sacerdotal, tandis que la croix de plomb témoigne de sa dignité canoniale. Bien que les sources sur sa vie soient limitées, les documents permettent de situer sa mort avant le 8 février 1429, probablement entre le 21 et le 29 janvier, selon l’interprétation de l’inscription funéraire.

-

Simon Noiron (13..-1435)

Simon Noiron est le fils de Nicolle Noiron dit Guedange, maître-échevin en 1368, et d'Isabelle le Hungre. Il est chanoine de la cathédrale de Metz et occupe la charge de trésorier du chapitre à partir de 1394. Il est également chanoine de la cathédrale de Verdun, mentionné en 1394. En 1435, il est chanoine de Saint-Sauveur de Metz et prévôt de la collégiale Saint-Pierre-aux-Images de Metz. En 1408, il habite une maison canoniale en Nexirue, la maison canoniale n°7. Plus tard, il habite rue des Clercs dans une autre maison canoniale, la n°27.

A sa mort le 10 décembre 1435, il aurait été riche de 60 000 francs, selon Pierre de Saint-Dizier.

-

Simonat de Chambre (13..-13..)

Simonat de Chambre est le fils de Bertrand de Chambre et d'une mère inconnue. Il épouse Marion Xullefert, d'une famille liée aux paraiges mais dont les liens de parenté sont incertains. Le couple a deux fils qui nous soient connus : Bertrand et Jean. Simonat meurt à une date inconnue entre 1355 et 1367, possiblement veuf.

-

Simonat Sollatte (13..-138.)

L'ascendance de Simonat Sollatte est inconnue. Ce marchand de Metz épouse une certaine Perrette avec qui il a quatre fils qui nous soient connus : Joffroy, Bertrand, Étienne et Jean. Il meurt à une date inconnue entre 1380 et 1383.

-

Simonin Bertrand (14..-1483)

Simonin Bertrand est le fils de Jean Bertrand de Jurue et d'une mère inconnue. Son épouse nous est inconnue et sa famille est largement décimée durant la terrible épidémie de peste de 1466 qui emporte son fils aîné Didier et 4 jeunes enfants, deux fils et deux filles . Le lignage des Bertrand s'éteint avec la mort de Simonin le 5 septembre 1483.

-

Sonrier, Marie Agnès et Cazin, Noëlle, Ligier Richier : un sculpteur lorrain de la Renaissance

Sonrier, Marie Agnès et Cazin, Noëlle, Ligier Richier : un sculpteur lorrain de la Renaissance, Nancy, Éditions Place Stanislas, 2008.

-

Statue de saint Jacques

Statue de saint Jacques Selon la tradition médiévale, l'apôtre saint Jacques est figuré comme un pèlerin. Il se tient debout, il porte dans sa main droite un livre ouvert et dans l'autre main un bourdon (bâton pour la marche) et un chapelet. Au-dessus de son manteau il porte une pèlerine fermée par un mors représentant une fleur. Sur cette pèlerine et sur le rebord de son chapeau sont cousues des enseignes en forme de coquilles, qui évoquent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il porte également une gourde à son ceinturon et un sac en bandoulière. C'est le costume traditionnel des pèlerins.

-

Statue de saint Roch

Statue de saint Roch Saint Roch est figuré en habit de pèlerin : à son chapeau pendent des insignes de pèlerinage, dont les doubles clés de Rome. Il porte un grand bâton et un sac en bandoulière, auquel un chapelet est accroché. Roch (Montpellier v. 1350-1379) est très populaire dès sa mort : fils de patricien ayant tout quitté pour devenir pèlerin itinérant en France et en Italie, il se dévoue à soigner les malades en chemin et contracte la peste. La statue le montre relevant son habit pour montrer ses plaies, qu'un ange vient soigner. À sa droite, un chien porte un pain dans sa gueule : Roch s'était réfugié dans les bois après avoir attrapé la peste et il y aurait été nourri par un chien.

-

Statue de sainte Ségolène

Cette statue de bois était placée au tympan du porche construit par le curé de Sainte-Ségolène, Thiébaut Minet. Sainte Ségolène est représentée en abbesse : elle tient dans sa main droite une crosse symbolisant le gouvernement de sa communauté, et dans sa main gauche un livre, symbolisant son enseignement. Sur le livre est posé un cœur, qui témoigne de l'intensité de sa foi.

Déposée lors de la démolition du porche en 1896-1898, la statue a été restaurée et la crosse, qui avait disparue, a été restituée. Elle a été classée Monument historique en 1969.

-

Statue Notre-Dame de la ferme

Statue Notre-Dame de la ferme Cette statue en pierre de Jaumont représente la Vierge à l'Enfant Jésus ; l'enfant et la couronne de Marie sont manquant. On remarque le déhanchement de Marie, qui porte l'enfant sur sa hanche gauche.

L'oeuvre se rattache à la production des sculpteurs messins du milieu du XVe siècle ("atelier aux madones de Metz"). La statue est connue sous le nom de "Notre-Dame de Bon-Secours", car elle était conservée à l'hôpital Bon-Secours de Metz au XXe siècle. Son origine est bien hospitalière : auparavant, sous le nom de "Notre-Dame de la ferme", elle était conservée dans un gagnage dépendant de l'hôpital Saint-Nicolas, la ferme-château de Fleury, où elle est signalée en 1869. Transférée à Bon-Secours, elle y a été conservée jusqu'à la démolition de l'hôpital en 2013 ; elle a alors rejoint le site du CHR de Mercy, avant d'être classée monument historique.

-

Statuette de cerf en argent doré

Le chanoine Jean Chardalle offre cette statuette à l'église de Marville à sa mort en 1502. Ce cerf possède une branche de corail sur la tête. La statuette peut être comparée à une autre, plus récente de 70 ans, surnommée Daphné, conservée au Musée national de la Renaissance, à Ecouen.

-

Stèle commémorative de Thomas Richart (†1472)

Stèle commémorative de Thomas Richart (†1472) Cette stèle commémore la fondation d'une chapelle par Thomas Richart. Ce clerc savant, docteur en droit canonique, avait fait carrière à Rome à la chancellerie apostolique. C'est là qu'il meurt en 1472, chargeant son neveu, lui aussi appelé Thomas Richart, de fonder cette chapelle dans le collatéral gauche de l'église Saint-Étienne. Thomas a été représenté à l'extrémité de la stèle. Tête nue, il porte un surplis de chanoine et il est à genoux sur un coussin, mains jointes en prière. À sa droite en bas, un écu devait porter ses armes peintes ; à droite en haut un phylactère devait été inscrit, peut-être d'une prière.

-

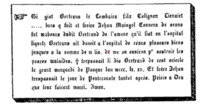

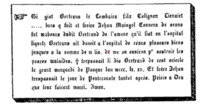

Stèle de Bertrand le Lombard (†1375) et Jean Maingol (†1375)

Stèle de Bertrand le Lombard (†1375) et Jean Maingol (†1375) Cette stèle funéraire a été retrouvé en mai 1866 lors de travaux à l'hôpital Saint-Nicolas, en démolissant une ancienne adduction d'eau. L'historien Charles Abel en a fait un relevé, que complète Pierre-Édouard Wagner.

Cette stèle évoque deux défunts : Bertrand le Lombard, riche orphelin, est peut-être le fils d'un changeur italien. À la mort de son père, il a été placé sous la tutelle d'un convers de l'hôpital, Jean Maingol. Ce laïc s'était consacré au service des pauvres de l'hôpital. Bertrand a donné des biens en aumône pour l'hôpital pour la somme considérable de 1000 livres messines. L'un et l'autre décèdent en 1375, Bertrand le 18 avril, Jean le 10 juin.

Traduction : « Ci-gît Bertrand le Lombard, fils de Colignon Lienart de Chambre, décédé. Frère Jean Maingol, convers de l'hôpital, fut le tuteur de Bertrand. En aumône à l'hôpital, Bertrand donna plusieurs biens à la hauteur d'environ 1000 livres de Metz, pour entretenir les pauvres malades. + Bertrand mourut le mercredi saint avant Pâques en 1375. Frère Jean Maingol mourut peu après, le jour de la Pentecôte. Priez Dieu qu'il ait pitié d'eux, amen. »

-

Stèle de Jean le Sarte (†1510)

Dans l'église de Lessy, une stèle funéraire est fixée à un pilier du chœur : elle garde la mémoire de Jean le Sarte, maire et échevin du village, bien connu par ailleurs pour être le beau-père de Philippe de Vigneulles. La date du 16 août 1510 est confirmée par les Mémoires de Philippe de Vigneulles, L'inscription a été éditée par Charles Abel en 1859 de façon assez approximative.

Traduction : « Devant, sous cette pierre, est enterré l'honorable Jean le Sarte, autrefois maire et échevin de Lessy, qui a donné plusieurs aumônes à cette église. Il mourut le 16 août 1510. Priez pour lui. »

Serpentine de Mardigny Cette serpentine est une pièce d'artillerie de moyen calibre. Elle se charge par la gueule et pouvait tirer des boulets en métal de 8 cm de diamètre à une distance comprise entre 1 et 2 km. Cette pièce est renforcée par de nombreux anneaux. Deux tourillons permettaient de la fixer. Près de la culasse a été gravé l'écusson de la cité de Metz. Le canon provient donc de l'arsenal de la ville. Au XVe siècle, le château de Mardigny appartenait au chapitre de la cathédrale, mais la cité y entretenait une garnison dotée d'artillerie.

Serpentine de Mardigny Cette serpentine est une pièce d'artillerie de moyen calibre. Elle se charge par la gueule et pouvait tirer des boulets en métal de 8 cm de diamètre à une distance comprise entre 1 et 2 km. Cette pièce est renforcée par de nombreux anneaux. Deux tourillons permettaient de la fixer. Près de la culasse a été gravé l'écusson de la cité de Metz. Le canon provient donc de l'arsenal de la ville. Au XVe siècle, le château de Mardigny appartenait au chapitre de la cathédrale, mais la cité y entretenait une garnison dotée d'artillerie. Sifflet en forme de cavalier Ce sifflet en terre cuite a pu servir de jouet. Le buste, troué par l'orifice du sifflet, représente un noble vêtu d'un habit de luxe et tenant une aumônière dans sa main gauche. Plusieurs sifflets en forme de cavaliers, souvent réduits au buste du personnage, ont été retrouvés à Metz, datés de la fin du Moyen Âge. Il a été collecté sur le site de la commanderie des Templiers, englobé après 1556 dans la citadelle des troupes d'occupation françaises.

Sifflet en forme de cavalier Ce sifflet en terre cuite a pu servir de jouet. Le buste, troué par l'orifice du sifflet, représente un noble vêtu d'un habit de luxe et tenant une aumônière dans sa main gauche. Plusieurs sifflets en forme de cavaliers, souvent réduits au buste du personnage, ont été retrouvés à Metz, datés de la fin du Moyen Âge. Il a été collecté sur le site de la commanderie des Templiers, englobé après 1556 dans la citadelle des troupes d'occupation françaises. Statue de saint Jacques Selon la tradition médiévale, l'apôtre saint Jacques est figuré comme un pèlerin. Il se tient debout, il porte dans sa main droite un livre ouvert et dans l'autre main un bourdon (bâton pour la marche) et un chapelet. Au-dessus de son manteau il porte une pèlerine fermée par un mors représentant une fleur. Sur cette pèlerine et sur le rebord de son chapeau sont cousues des enseignes en forme de coquilles, qui évoquent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il porte également une gourde à son ceinturon et un sac en bandoulière. C'est le costume traditionnel des pèlerins.

Statue de saint Jacques Selon la tradition médiévale, l'apôtre saint Jacques est figuré comme un pèlerin. Il se tient debout, il porte dans sa main droite un livre ouvert et dans l'autre main un bourdon (bâton pour la marche) et un chapelet. Au-dessus de son manteau il porte une pèlerine fermée par un mors représentant une fleur. Sur cette pèlerine et sur le rebord de son chapeau sont cousues des enseignes en forme de coquilles, qui évoquent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il porte également une gourde à son ceinturon et un sac en bandoulière. C'est le costume traditionnel des pèlerins. Statue de saint Roch Saint Roch est figuré en habit de pèlerin : à son chapeau pendent des insignes de pèlerinage, dont les doubles clés de Rome. Il porte un grand bâton et un sac en bandoulière, auquel un chapelet est accroché. Roch (Montpellier v. 1350-1379) est très populaire dès sa mort : fils de patricien ayant tout quitté pour devenir pèlerin itinérant en France et en Italie, il se dévoue à soigner les malades en chemin et contracte la peste. La statue le montre relevant son habit pour montrer ses plaies, qu'un ange vient soigner. À sa droite, un chien porte un pain dans sa gueule : Roch s'était réfugié dans les bois après avoir attrapé la peste et il y aurait été nourri par un chien.

Statue de saint Roch Saint Roch est figuré en habit de pèlerin : à son chapeau pendent des insignes de pèlerinage, dont les doubles clés de Rome. Il porte un grand bâton et un sac en bandoulière, auquel un chapelet est accroché. Roch (Montpellier v. 1350-1379) est très populaire dès sa mort : fils de patricien ayant tout quitté pour devenir pèlerin itinérant en France et en Italie, il se dévoue à soigner les malades en chemin et contracte la peste. La statue le montre relevant son habit pour montrer ses plaies, qu'un ange vient soigner. À sa droite, un chien porte un pain dans sa gueule : Roch s'était réfugié dans les bois après avoir attrapé la peste et il y aurait été nourri par un chien. Statue Notre-Dame de la ferme Cette statue en pierre de Jaumont représente la Vierge à l'Enfant Jésus ; l'enfant et la couronne de Marie sont manquant. On remarque le déhanchement de Marie, qui porte l'enfant sur sa hanche gauche. L'oeuvre se rattache à la production des sculpteurs messins du milieu du XVe siècle ("atelier aux madones de Metz"). La statue est connue sous le nom de "Notre-Dame de Bon-Secours", car elle était conservée à l'hôpital Bon-Secours de Metz au XXe siècle. Son origine est bien hospitalière : auparavant, sous le nom de "Notre-Dame de la ferme", elle était conservée dans un gagnage dépendant de l'hôpital Saint-Nicolas, la ferme-château de Fleury, où elle est signalée en 1869. Transférée à Bon-Secours, elle y a été conservée jusqu'à la démolition de l'hôpital en 2013 ; elle a alors rejoint le site du CHR de Mercy, avant d'être classée monument historique.

Statue Notre-Dame de la ferme Cette statue en pierre de Jaumont représente la Vierge à l'Enfant Jésus ; l'enfant et la couronne de Marie sont manquant. On remarque le déhanchement de Marie, qui porte l'enfant sur sa hanche gauche. L'oeuvre se rattache à la production des sculpteurs messins du milieu du XVe siècle ("atelier aux madones de Metz"). La statue est connue sous le nom de "Notre-Dame de Bon-Secours", car elle était conservée à l'hôpital Bon-Secours de Metz au XXe siècle. Son origine est bien hospitalière : auparavant, sous le nom de "Notre-Dame de la ferme", elle était conservée dans un gagnage dépendant de l'hôpital Saint-Nicolas, la ferme-château de Fleury, où elle est signalée en 1869. Transférée à Bon-Secours, elle y a été conservée jusqu'à la démolition de l'hôpital en 2013 ; elle a alors rejoint le site du CHR de Mercy, avant d'être classée monument historique. Stèle commémorative de Thomas Richart (†1472) Cette stèle commémore la fondation d'une chapelle par Thomas Richart. Ce clerc savant, docteur en droit canonique, avait fait carrière à Rome à la chancellerie apostolique. C'est là qu'il meurt en 1472, chargeant son neveu, lui aussi appelé Thomas Richart, de fonder cette chapelle dans le collatéral gauche de l'église Saint-Étienne. Thomas a été représenté à l'extrémité de la stèle. Tête nue, il porte un surplis de chanoine et il est à genoux sur un coussin, mains jointes en prière. À sa droite en bas, un écu devait porter ses armes peintes ; à droite en haut un phylactère devait été inscrit, peut-être d'une prière.

Stèle commémorative de Thomas Richart (†1472) Cette stèle commémore la fondation d'une chapelle par Thomas Richart. Ce clerc savant, docteur en droit canonique, avait fait carrière à Rome à la chancellerie apostolique. C'est là qu'il meurt en 1472, chargeant son neveu, lui aussi appelé Thomas Richart, de fonder cette chapelle dans le collatéral gauche de l'église Saint-Étienne. Thomas a été représenté à l'extrémité de la stèle. Tête nue, il porte un surplis de chanoine et il est à genoux sur un coussin, mains jointes en prière. À sa droite en bas, un écu devait porter ses armes peintes ; à droite en haut un phylactère devait été inscrit, peut-être d'une prière. Stèle de Bertrand le Lombard (†1375) et Jean Maingol (†1375) Cette stèle funéraire a été retrouvé en mai 1866 lors de travaux à l'hôpital Saint-Nicolas, en démolissant une ancienne adduction d'eau. L'historien Charles Abel en a fait un relevé, que complète Pierre-Édouard Wagner. Cette stèle évoque deux défunts : Bertrand le Lombard, riche orphelin, est peut-être le fils d'un changeur italien. À la mort de son père, il a été placé sous la tutelle d'un convers de l'hôpital, Jean Maingol. Ce laïc s'était consacré au service des pauvres de l'hôpital. Bertrand a donné des biens en aumône pour l'hôpital pour la somme considérable de 1000 livres messines. L'un et l'autre décèdent en 1375, Bertrand le 18 avril, Jean le 10 juin. Traduction : « Ci-gît Bertrand le Lombard, fils de Colignon Lienart de Chambre, décédé. Frère Jean Maingol, convers de l'hôpital, fut le tuteur de Bertrand. En aumône à l'hôpital, Bertrand donna plusieurs biens à la hauteur d'environ 1000 livres de Metz, pour entretenir les pauvres malades. + Bertrand mourut le mercredi saint avant Pâques en 1375. Frère Jean Maingol mourut peu après, le jour de la Pentecôte. Priez Dieu qu'il ait pitié d'eux, amen. »

Stèle de Bertrand le Lombard (†1375) et Jean Maingol (†1375) Cette stèle funéraire a été retrouvé en mai 1866 lors de travaux à l'hôpital Saint-Nicolas, en démolissant une ancienne adduction d'eau. L'historien Charles Abel en a fait un relevé, que complète Pierre-Édouard Wagner. Cette stèle évoque deux défunts : Bertrand le Lombard, riche orphelin, est peut-être le fils d'un changeur italien. À la mort de son père, il a été placé sous la tutelle d'un convers de l'hôpital, Jean Maingol. Ce laïc s'était consacré au service des pauvres de l'hôpital. Bertrand a donné des biens en aumône pour l'hôpital pour la somme considérable de 1000 livres messines. L'un et l'autre décèdent en 1375, Bertrand le 18 avril, Jean le 10 juin. Traduction : « Ci-gît Bertrand le Lombard, fils de Colignon Lienart de Chambre, décédé. Frère Jean Maingol, convers de l'hôpital, fut le tuteur de Bertrand. En aumône à l'hôpital, Bertrand donna plusieurs biens à la hauteur d'environ 1000 livres de Metz, pour entretenir les pauvres malades. + Bertrand mourut le mercredi saint avant Pâques en 1375. Frère Jean Maingol mourut peu après, le jour de la Pentecôte. Priez Dieu qu'il ait pitié d'eux, amen. »