-

René Warin (14..-15..)

René Warin est le premier et seul époux connu de Françoise Le Gronnais, avec qui il se marie à une date inconnue dans la première moitié du XVIe siècle. Il devient maître d'hôtel pour le Cardinal de Lorraine. Il meurt en 1550 ou après.

-

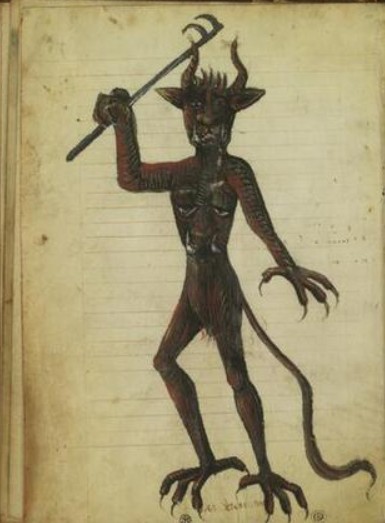

Repos de consolation (Metz, BM, ms. 1173)

Repos de consolation (Metz, BM, ms. 1173)

-

Retranchement de Guise

Entre la Seille et l'actuel boulevard Paixhans, l'ancien quartier du Grand Meix était un quartier de faible densité, traversé par la rue en Ayest, qui débouche sur la porte Sainte-Barbe. En 1552, le duc de Guise, gouverneur pour le roi de France, met la ville en défense et rase le quartier pour construire une zone bastionnée, appelée le retranchement de Guise. Les travaux entraînent la destruction de la paroisse Saint-Hilaire-le-Grand et des églises des soeurs Colette et des frères Baude. En 1902, la démolition du retranchement permet d'exhumer un certain nombre de vestiges de ces églises, souvent sans qu'on puisse les rattacher à l'une ou l'autre.

-

Richard de la Pole, « duc de Suffolk », (1480-1525)

Richard de la Pole est un noble anglais originaire de la famille des York, né vers 1480. Il s'approprie le surnom de duc de Suffolk en souvenir de son grand-père. En 1514, il est protégé par Louis XII et exilé à Metz où il s'installe dans la maison de la Haute-pierre. En 1519, il fuit la maison, mais aussi la ville après s'être battu avec Nicolas l'Orfèvre car Richard était l'amant de sa femme. Il meurt le 24 février 1525 à la bataille de Pavie, en essayant de sauver le roi de France François Ier. Son corps est inhumé dans la basilique San Pietro in Ciel d'Oro des Augustins de Pavie.

-

Richard de Raigecourt (15..-1546)

Richard de Raigecourt est le fils aîné de Nicolle de Raigecourt. Il épouse en premières noces Nicole de Chahanay, issue d'un lignage noble lorrain à une date inconnue. Devenu veuf en 1555 après la mort de son épouse en couches et de sa fille Jeanne qui ne survit que quatre jours, il se remarie en 1559 avec Jeanne de Ligniville, aussi issue de la noblesse lorraine. Il meurt à une date inconnue avant 1570. À son décès, sans descendance, les droits et titres qu'il a hérité de son père passent à son frère Antoine.

-

Richier de Saint-Michel (13..-1390)

Richier de Saint-Michel est un chanoine messin originaire du diocèse de Verdun, membre du chapitre de la cathédrale de Metz. On sait de lui qu'il habite la maison canoniale n°3 surnommée la Haute-Pierre.

-

Robert Baudoche (1507-15..)

Robert Baudoche est le fils de Claude Baudoche et de sa deuxième épouse Yolande de Croÿ, né en 1507. Peu d'informations sont connues sur sa vie. Il meurt à une date inconnue après 1559 sans descendance.

-

Robert de Boron, Estoire del saint Graal (Collection privée)

Metz (Moselle)

-

Robert de Fordelle (1...-145.)

Maître Robert de Fordelle apparaît dans les sources sous divers noms : de Fornelle, de la Ferdelle ou encore des Ferdella. Il est documenté comme chanoine de la collégiale Saint-Sauveur en 1445, et comme chanoine de la cathédrale de Metz en septembre 1455. Il décède avant le 23 août 1456, date à laquelle son neveu Richard vend un de ses livres à Arnoul Thierri. A cette occasion, il est cité comme doyen de Saint-Sauveur : il a pu succéder à Jacques de Baudricourt, mort en 1449.

-

Robert de Heu (1497-1553)

Né en 1497, Robert de Heu est l'un des fils de Nicolle III de Heu et de Marguerite de Brandebourg. Il épouse en premières noces la riche héritière Philippe Chaverson le 15 mai 1531. Il met ainsi la main sur l'hôtel des Chaverson et sur le château de Montoy. Il se convertit à la Réforme dès 1534. Le château devient un haut lieu d'exercice du protestantisme dans le pays de Metz. Devenu veuf entre 1543 et 1545, Robert se remarie avec Claude du Châtelet le 21 septembre 1545 par contrat de mariage. Quelques jours après sa mort, leurs enfants issus du premier lit sont mariés ensemble : Catherine de Heu épouse Claude-Antoine de Vienne. Il meurt le 6 avril 1553, laissant Claude veuve. Son corps est inhumé en l'église Saint-Martin-en-Curtis.

-

Robert I de la Marck (14..-1489)

Robert de la Marck descend d'une famille princière allemande, installée aux confins de l'évêché de Liège au XVe siècle, à Sedan et à Bouillon. Lui-même tisse des liens avec les paraiges de Metz en mariant sa fille Bonne à un membre de la famille Baudoche.

-

Robert II de la Marck (1468-1536)

Robert de la Marck descend d'une famille princière allemande, installée aux confins de l'évêché de Liège au XVe siècle, à Sedan et à Bouillon. À l'époque de ses parents, les La Marck ont noué des liens étroits avec les élites messines : ses deux soeurs ont épousé des habitants de Metz et lui-même possède un grand hôtel sur la colline Sainte-Croix.

-

Robert, F. des « Voyage de Renée de Bourbon à Metz en 1523 »

Robert, F. des « Voyage de Renée de Bourbon à Metz en 1523 », Mémoires de la SHAL, 1879, p. 319-356.

-

Roch de Marteau (15..-15..)

Roch de Marteau est un noble dont l'origine est incertaine. Sa première épouse est inconnue, dont serait issu Flory de Marteau. Il se remarie avec Barbe de Montarby le 7 février 1537. C'est une double alliance entre les deux familles : le Roch de Marteau près son remariage avec Barbe de Montarby fait marier les enfants du premier lit : Barbe et Flory. Il meurt à une date inconnue après 1545.

-

Roch-Stéphane Bour (1870-1947)

Roch-Stéphane Bour était chanoine, docteur en théologie et archiviste-paléographe à Metz.

-

Roger de Périgord (1...-1361)

Roger est le frère du comte Archambaud de Périgord, de la maison de Talleyrand-Périgord. Il devient chanoine de la cathédrale de Metz et obtient le titre de primicier du chapitre cathédral. Il habite alors la maison canoniale n°1, dite la Princerie. Après la mort de son frère sans descendance, il hérite du comté et renonce à sa prébende en 1336 pour se marier avec Eléonore de Vendôme. Il est comte de Périgord jusqu'à sa mort en 1361.

-

Roi mage du Petit-Clairvaux

Roi mage du Petit-Clairvaux Cette statue de roi mage, qui conserve des traces de polychromie, a été trouvée en trois morceaux. Les trois rois mages sont souvent représentés comme trois hommes d'âge différent. Celui-ci est le roi d'âge moyen, il est barbu et l'on reconnaît la couronne sur sa tête et son offrande à l'enfant Jésus dans la main droite (de l'encens ou de la myrrhe). Une autre tête trouvée sur le site appartient peut-être au roi mage jeune.

-

Rose, Gilbert, « L'hôtel Saint-Livier »

Rose, Gilbert, « L'hôtel Saint-Livier », Mémoires de l'Académie nationale de Metz, 1998, p. 7-16.

-

Saint Augustin, Principes de la dialectique (fragment) (Berne, BB, ms. A 92.35 - A)

Saint Augustin, Principes de la dialectique (fragment) (Berne, BB, ms. A 92.35 - A)

-

Saint Jérôme, Dialogus adversus Pelagianos (Paris, BNF, LAT 1802)

Saint Jérôme, Dialogus adversus Pelagianos (Paris, BNF, LAT 1802) Metz (Moselle)

-

Saint-Amour de Neuve-Église (13..-1408)

Ce chanoine de la cathédrale de Metz, au nom programmatique, a habité la maison canoniale n°24, située rue des Clercs, de 1384 à 1408.

-

Saint-Juratoire (Paris, ENSBA, ms. MAS 7)

Saint-Juratoire (Paris, ENSBA, ms. MAS 7)

-

Saint-Martin (paraige)

Saint-Martin (paraige) Ce paraige porte le nom de l'église Saint-Martin

-

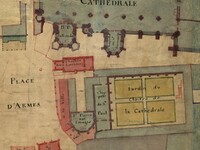

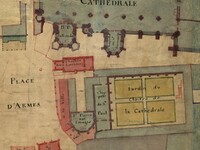

Saint-Pierre-aux-Images

Saint-Pierre-aux-Images Saint-Pierre-aux-Images, auparavant Saint-Pierre-le-Majeur, était une des églises du groupe cathédral, située en face de Notre-Dame-la-Ronde. L'évêque saint Goëric la fonde vers l'an 641 dans la maison de l’évêque, sur des fondations antiques : des mosaïques ont mises à jour dans le choeur lors de la destruction.

Dans une charte de 1245, pour la première fois, l'évêque Jacques de Lorraine désigne l’église Saint-Pierre-le-Majeur par sa nouvelle dénomination : Saint-Pierre-aux-Images.

Le chanoine Thomas Richart la reconstruit en 1493. Elle est transformée en magasin militaire en 1709, puis démolie, la nef à partir de 1712, le choeur vers 1755. Avant sa destruction, elle était desservie par un collège de six prêtres. Les travaux de démolition mettent à jour la tombe d'un évêque du XIIe siècle, Hériman.

L'élection des Treize qui avait traditionnellement lieu à Saint-Pierre le 2 février, jour de la Chandeleur, puis les nouveaux élus s'asseyaient à proximité, sur un banc devant Saint-Gorgon, avant de prêter serment à l'évêque.

En 1542, le prédicateur protestant Guillaume Farel tente de prêcher le Réforme dans l'église Saint-Pierre, mais il est expulsé par les Treize.

-

Salle aux devises (hôtel de Gargan)

Salle aux devises (hôtel de Gargan) Dans ses carnets, Auguste Prost a conservé la description d'une salle de l'hôtel de Gargan construite par le chanoine Nicolle Desch. Cette salle d'apparat, à l'étage, était divisée par une rangée de colonnes ornées de chapiteaux sculptés, de devises latines et d'armoiries.

Le programme est à la fois familial et moralisateur. Les emblèmes (des guimbardes) et les armoiries sont ceux de la famille Desch et de ses alliances. Les devises sont des proverbes dénonçant l'oisiveté :

- « Panem otiosa non habebit » / « celle qui est oisive n'aura pas de pain » ;

- « Qui non laborat, non manducet » / « qui ne travaille pas ne mangera pas » ;

- « nihil difficile volenti » / « rien de difficile à celui qui veut ».

D'autres sont des citations de la Bible :

- « Jugum Domini Suave et onus eius [leve] » / « le joug du Seigneur est facile à porter, son fardeau est léger » (Mt, 11, 30) ;

- « Qui perseveraverit salvus erit » / « celui qui persévérera sera sauvé » (Mt 24, 13) ;

- « Non coronabitur nisi qui certaverit » / « on ne reçoit la couronne que si l'on respecte les règles » (Tim., 2, 5).

Repos de consolation (Metz, BM, ms. 1173)

Repos de consolation (Metz, BM, ms. 1173)  Roi mage du Petit-Clairvaux Cette statue de roi mage, qui conserve des traces de polychromie, a été trouvée en trois morceaux. Les trois rois mages sont souvent représentés comme trois hommes d'âge différent. Celui-ci est le roi d'âge moyen, il est barbu et l'on reconnaît la couronne sur sa tête et son offrande à l'enfant Jésus dans la main droite (de l'encens ou de la myrrhe). Une autre tête trouvée sur le site appartient peut-être au roi mage jeune.

Roi mage du Petit-Clairvaux Cette statue de roi mage, qui conserve des traces de polychromie, a été trouvée en trois morceaux. Les trois rois mages sont souvent représentés comme trois hommes d'âge différent. Celui-ci est le roi d'âge moyen, il est barbu et l'on reconnaît la couronne sur sa tête et son offrande à l'enfant Jésus dans la main droite (de l'encens ou de la myrrhe). Une autre tête trouvée sur le site appartient peut-être au roi mage jeune. Saint Augustin, Principes de la dialectique (fragment) (Berne, BB, ms. A 92.35 - A)

Saint Augustin, Principes de la dialectique (fragment) (Berne, BB, ms. A 92.35 - A)  Saint Jérôme, Dialogus adversus Pelagianos (Paris, BNF, LAT 1802) Metz (Moselle)

Saint Jérôme, Dialogus adversus Pelagianos (Paris, BNF, LAT 1802) Metz (Moselle) Saint-Juratoire (Paris, ENSBA, ms. MAS 7)

Saint-Juratoire (Paris, ENSBA, ms. MAS 7)  Saint-Martin (paraige) Ce paraige porte le nom de l'église Saint-Martin

Saint-Martin (paraige) Ce paraige porte le nom de l'église Saint-Martin Saint-Pierre-aux-Images Saint-Pierre-aux-Images, auparavant Saint-Pierre-le-Majeur, était une des églises du groupe cathédral, située en face de Notre-Dame-la-Ronde. L'évêque saint Goëric la fonde vers l'an 641 dans la maison de l’évêque, sur des fondations antiques : des mosaïques ont mises à jour dans le choeur lors de la destruction. Dans une charte de 1245, pour la première fois, l'évêque Jacques de Lorraine désigne l’église Saint-Pierre-le-Majeur par sa nouvelle dénomination : Saint-Pierre-aux-Images. Le chanoine Thomas Richart la reconstruit en 1493. Elle est transformée en magasin militaire en 1709, puis démolie, la nef à partir de 1712, le choeur vers 1755. Avant sa destruction, elle était desservie par un collège de six prêtres. Les travaux de démolition mettent à jour la tombe d'un évêque du XIIe siècle, Hériman. L'élection des Treize qui avait traditionnellement lieu à Saint-Pierre le 2 février, jour de la Chandeleur, puis les nouveaux élus s'asseyaient à proximité, sur un banc devant Saint-Gorgon, avant de prêter serment à l'évêque. En 1542, le prédicateur protestant Guillaume Farel tente de prêcher le Réforme dans l'église Saint-Pierre, mais il est expulsé par les Treize.

Saint-Pierre-aux-Images Saint-Pierre-aux-Images, auparavant Saint-Pierre-le-Majeur, était une des églises du groupe cathédral, située en face de Notre-Dame-la-Ronde. L'évêque saint Goëric la fonde vers l'an 641 dans la maison de l’évêque, sur des fondations antiques : des mosaïques ont mises à jour dans le choeur lors de la destruction. Dans une charte de 1245, pour la première fois, l'évêque Jacques de Lorraine désigne l’église Saint-Pierre-le-Majeur par sa nouvelle dénomination : Saint-Pierre-aux-Images. Le chanoine Thomas Richart la reconstruit en 1493. Elle est transformée en magasin militaire en 1709, puis démolie, la nef à partir de 1712, le choeur vers 1755. Avant sa destruction, elle était desservie par un collège de six prêtres. Les travaux de démolition mettent à jour la tombe d'un évêque du XIIe siècle, Hériman. L'élection des Treize qui avait traditionnellement lieu à Saint-Pierre le 2 février, jour de la Chandeleur, puis les nouveaux élus s'asseyaient à proximité, sur un banc devant Saint-Gorgon, avant de prêter serment à l'évêque. En 1542, le prédicateur protestant Guillaume Farel tente de prêcher le Réforme dans l'église Saint-Pierre, mais il est expulsé par les Treize. Salle aux devises (hôtel de Gargan) Dans ses carnets, Auguste Prost a conservé la description d'une salle de l'hôtel de Gargan construite par le chanoine Nicolle Desch. Cette salle d'apparat, à l'étage, était divisée par une rangée de colonnes ornées de chapiteaux sculptés, de devises latines et d'armoiries. Le programme est à la fois familial et moralisateur. Les emblèmes (des guimbardes) et les armoiries sont ceux de la famille Desch et de ses alliances. Les devises sont des proverbes dénonçant l'oisiveté : - « Panem otiosa non habebit » / « celle qui est oisive n'aura pas de pain » ; - « Qui non laborat, non manducet » / « qui ne travaille pas ne mangera pas » ; - « nihil difficile volenti » / « rien de difficile à celui qui veut ». D'autres sont des citations de la Bible : - « Jugum Domini Suave et onus eius [leve] » / « le joug du Seigneur est facile à porter, son fardeau est léger » (Mt, 11, 30) ; - « Qui perseveraverit salvus erit » / « celui qui persévérera sera sauvé » (Mt 24, 13) ; - « Non coronabitur nisi qui certaverit » / « on ne reçoit la couronne que si l'on respecte les règles » (Tim., 2, 5).

Salle aux devises (hôtel de Gargan) Dans ses carnets, Auguste Prost a conservé la description d'une salle de l'hôtel de Gargan construite par le chanoine Nicolle Desch. Cette salle d'apparat, à l'étage, était divisée par une rangée de colonnes ornées de chapiteaux sculptés, de devises latines et d'armoiries. Le programme est à la fois familial et moralisateur. Les emblèmes (des guimbardes) et les armoiries sont ceux de la famille Desch et de ses alliances. Les devises sont des proverbes dénonçant l'oisiveté : - « Panem otiosa non habebit » / « celle qui est oisive n'aura pas de pain » ; - « Qui non laborat, non manducet » / « qui ne travaille pas ne mangera pas » ; - « nihil difficile volenti » / « rien de difficile à celui qui veut ». D'autres sont des citations de la Bible : - « Jugum Domini Suave et onus eius [leve] » / « le joug du Seigneur est facile à porter, son fardeau est léger » (Mt, 11, 30) ; - « Qui perseveraverit salvus erit » / « celui qui persévérera sera sauvé » (Mt 24, 13) ; - « Non coronabitur nisi qui certaverit » / « on ne reçoit la couronne que si l'on respecte les règles » (Tim., 2, 5).