-

Charles de Beauvau (14..-15..)

Charles de Beauvau, issu d'un lignage noble originaire d'Anjou et installé en Lorraine, est le fils de Bertrand de Beauvau et de Françoise de Brézé. En 1487, il épouse en premières noces Bonne, fille de Joffroy Chaverson et de Jennette Grognat et veuve de Philippe Desch. Après le décès de son épouse en 1499, il se remarie en 1500 avec la riche bourgeoise messine Barbe d'Aiey. Il meurt entre 1509 et 1528, laissant Barbe veuve.

-

Charles Bruneau (1883-1969)

-

Charles Abel (1824-1894)

-

Chapelle Saint-Rémy de Woippy

Cette modeste chapelle située sur le ban de Woippy avait pour particularité d'être une "chapelle épiscopale" : elle appartenait à la cathédrale Saint-Etienne et un chanoine en était le chapelain.

La chapelle a disparu à la Révolution. En mars 1952, lors de travaux à proximité, on met à jour de nombreux ossements, une statuette et un fragment d'épitaphe : il s'agissait probablement de l'ancien cimetière de la chapelle.

-

Chapelle Saint-Privat

Chapelle Saint-Privat La chapelle Saint-Privat est le dernier vestige d'une église plus ancienne, située au 4 rue des Volontaires à Montigny-lès-Metz, à près de 3 km des murs de la ville médiévale. Une église primitive y était installée dès le IXe siècle, dédiée au martyr du IIIe siècle saint Privat.

En 1522 lors d'une phase de reconstruction des voûtes de l'église « Saint-Privat-aux-Champs » située hors des murs, Philippe de Vigneulles raconte la découverte d'une stèle romaine dans les fondations de l'édifice. L'église était en fait située en pleine nécropole antique, au carrefour de deux axes romains : de la route nord-sud qui reliait Aix-la-Chapelle à Dieulouard et de la route est-ouest qui menait à Reims.

Pendant le siège de Metz par Charles Quint en 1552, l'église est détruite. Elle est reconstruite autour de 1560. En 1810, l'église est de nouveau détruite dans le cadre du percement de la rue Franiatte. Il n'en subsiste que la chapelle qui a été entièrement restaurée en 2008.

-

Chapelle Saint-Nicolas (ou Sainte-Reinette)

Chapelle Saint-Nicolas (ou Sainte-Reinette) La chapelle Saint-Nicolas dépendait de l'hôpital des Clercs, devenu la Petite Aumônerie de la cathédrale. Elle aurait été fondée par le chanoine Nemmery Baudoche, sur un terrain ayant servi à exécuter les condamnés à mort, près des prisons de l'évêque. Il la dote de rentes pour entretenir 13 clercs. En 1488, son petit-neveu, le chanoine Henriet Roucel, reconstruit la chapelle et y place une inscription commémorative. La chapelle prend à cette époque le nom de Sainte-Reinette. Elle est démolie à la Révolution.

-

Chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi (XIVe siècle)

La chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi est fondée par Poincignon Dieu-Ami et par Alixette Mortel, sa femme, le 27 juillet 1365, comme en témoigne la plaque de fondation toujours en place dans l'église Saint-Maximin. Elle est connue pour être l'une des plus importante chapelle des paraiges. Depuis le mariage entre Renaud Le Gronnais et Perrette Dieu-Ami, dernière descendante des Dieu-Ami, ce sont les Gronnais et leurs descendants qui y sont inhumés.

Le 5 août 1778, la chapelle ne pouvait plus accueillir de nouvelles sépultures. Elles furent transférées à Coin-sur-Seille, un château qui appartenait à la famille Le Gronnais. Les monuments funéraires de cette chapelle, détruits durant la Révolution, nous sont connus principalement par les descriptions et dessins d'érudits des XVIIe et XVIIIe siècles : Paul Ferry, Dom Tabouillot et Dupré de Geneste.

-

Chapelle Saint-Gall

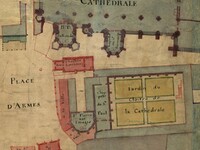

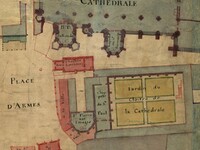

La chapelle Saint-Gall est fondée entre le palais épiscopal et la cathédrale. Trois évêques y ont été inhumés : Advence, mort en 875, son successeur Robert, en 917, et Frédéric de Pluvoise en 1173.

La chapelle est détruite en 1608 lors de l'ouverture de la Rue neuve l'Evêque, pour créer un passage entre la place d’Armes et la place Saint-Étienne.

-

Chapelle Saint-Blaise

La chapelle fut construite en 1424 dans le bas-côté nord de l'église Saint-Eucaire par Nicolle Grognat, veuf de Perrette Desch. Elle est voûtée aux frais de Jacques III Desch, comme le rappelle son épitaphe. La chapelle devint par la suite un lieu de sépulture important de la famille Desch qui possédait un hôtel aristocratique à proximité de l'église paroissiale.

L'église Saint-Eucaire conserverait une relique corporelle de saint Blaise (martyr du IVe siècle) : un morceau de sa mâchoire. La confrérie Saint-Blaise y a son siège à partir de 1552. La fête de Saint-Blaise est toujours fêtée à Metz le 3 février.

-

Chapelle des Templiers

Chapelle des Templiers La chapelle des Templiers est le dernier vestige de la commanderie du Temple installée dans le sud-est de la cité de Metz vers 1147. Elle a la forme d'une rotonde octogonale, qui rappelle le Saint-Sépulcre de Jérusalem.

La commanderie est peut-être désacralisée dès 1552, et intégrée dans la citadelle ; seuls demeurent la chapelle, transformée en entrepôt, et une salle décorée d'un plafond peint, qui a pu être un réfectoire ou une salle capitulaire. Classée monument historique dès la première liste de 1840, la chapelle est sauvée de la destruction en 1861. Elle est alors dessinée et étudiée par les savants messins, mais le réfectoire est détruit par la suite. À l'intérieur, les fresques du XIVe siècle ont été très lourdement restaurées durant l'annexion.

-

Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire

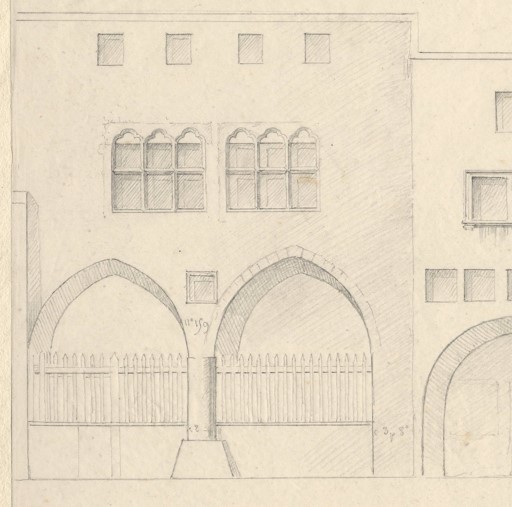

Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire Cette petite chapelle, consacrée le 29 septembre 1478, commémore l'attaque surprise du duc Nicolas de Lorraine le 9 avril 1473, miraculeusement mis en échec. La chapelle est dédiée à la Vierge Marie, protectrice de la Cité, comme l'indique l'inscription de 1478. Le compte de sa construction permet de savoir que le bâtiment a été construit par le maître d'oeuvre Clausse de Ranconval, et décoré de vitraux par les verriers Camay et Jean le Verrier. Il était composé de deux travées seulement, avec une sacristie et un beau porche flamboyant. La cité entretient le souvenir de l'attaque, en organisant des processions chaque 9 avril. Le 3 juillet 1483, une statue de la Vierge est apportée du château de Richemont, que la cité vient d'assiéger et de démolir. Une seconde inscription commémore le haut fait. La chapelle est détruite avec le quartier cathédral en 1754.

-

Chapelle des Baudoche

La chapelle des Baudoche, dédiée à Saint Nicolas, occupait le bras sud de l'ancien transept de l'église Saint-Martin. Elle est fondée en 1506 par les trois frères Baudoche, Claude, Jean et Nicolas, qui exécutent ainsi la volonté testamentaire de leur père, Pierre.

La chapelle était reliée à l'hôtel Baudoche, de l'autre côté de la rue, par une galerie aérienne. Les travaux d'alignement de la rue en 1817-1818 entrainent la démolition du transept et de la disparation de la chapelle. Certains vitraux sont réinstallés dans le mur sud.

-

Chantre

Le chantre (cantor en latin) est le troisième dignitaire du chapitre de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, avec le primicier, le doyen, le chancelier et le trésorier. Il peut être prêtre, mais pas obligatoirement.

Sa charge consiste en l’organisation et l’ordonnance de toutes les liturgies. Il lui revient surtout la direction du chant, de la psalmodie, avec un droit de regard sur le choix des lectures. C’est à lui que revient la charge de veiller sur les sous-chantres et les musiciens, de diriger le chœur et de reprendre ceux qui y font des fautes.

Le chantre a également la responsabilité des processions dans la nef de la cathédrale, entre le cloître et le chœur, et celles qui cheminent dans la cité, de sanctuaire en sanctuaire.

-

Chansonnier de Saint-Germain (Paris, BNF, FR 20050)

Chansonnier de Saint-Germain (Paris, BNF, FR 20050) Metz (Moselle)

-

Chansonnier (Berne, BB, ms. Bongarsiana 389)

Chansonnier (Berne, BB, ms. Bongarsiana 389) Metz (Moselle)

-

Chancelier

Le chancelier (cancellarius en latin) est le quatrième dignitaire du chapitre de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, avec le primicier, le doyen, le chantre et le trésorier. Il est l’ancien notaire de l’Église cathédrale et le secrétaire de l’évêque.

Le chancelier siège au chœur de la cathédrale, à gauche et aux côtés du doyen, face à l’évêque. Il a pour charge de garder le sceau du chapitre. C’est lui qui l’appose aux actes capitulaires, surtout ceux qui doivent faire foi en public. Il met le scellé chez les chanoines défunts (un cachet particulier lui était remis). Enfin, il est chargé du soin des livres de la bibliothèque et de la rédaction des lettres émanant du chapitre.

La fonction de chancelier n’apparaît qu’une seule fois dans la liturgie du « Cérémonial de la cathédrale », à propos de sa place dans le chœur. Il ne semble pas tenir de rôle particulier dans ce cadre. En revanche, le sous-chancelier (subcancellarius en latin) apparaît plus souvent. Il lui revient, au chapitre, de distribuer les rôles de chacun pour la semaine à venir et à l’occasion de moments particuliers. Il nomme ainsi le prêtre, le diacre et le sous-diacre pour la nouvelle semaine, ainsi que ceux qui devront chanter aux offices et l’ordre à tenir.

-

Champ-à-Seille

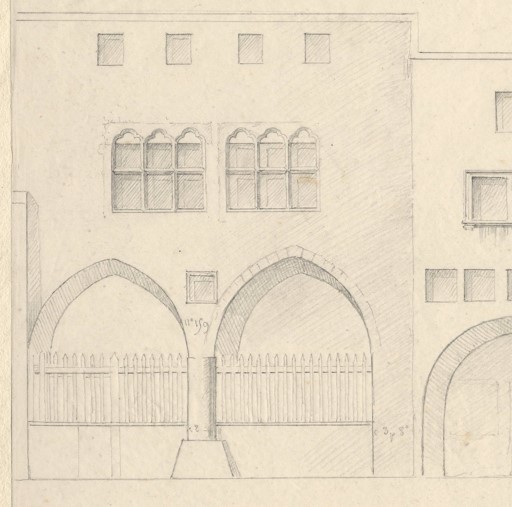

Champ-à-Seille La place du Champ-à-Seille est attestée dans les dernières années du XIIe siècle. Située hors des murs antiques de Metz, elle est au cœur du nouveau quartier marchand et devient la plus grande et la plus belle place de Metz, entourée de maisons à arcades. Un marché hebdomadaire s'y tient, qui déborde jusqu'à la place du Change (actuellement la place Saint-Louis).

Au XIVe siècle, le pouvoir municipal est très présent sur la place : on y trouve une halle et une balance, le contrôle des poids lors du marché étant une manifestation du pouvoir seigneurial et urbain. C'est aussi un lieu de justice : dans un coin de la place se trouvent le pilori où les délinquants sont exposés aux moqueries des citoyens, et la Xippe, un ruisseau où l'on plonge les condamnés à l'exil. On y construit la « nouvelle salle » où se tienne les fêtes urbaines et les mariages des bourgeois. La place sert de lieu de fêtes et de tournois. Elle accueille la diète d'Empire de l'empereur Charles IV en 1356.

L'ordonnancement de la place est détruit dans les années 1730 : Henri-Charles de Coislin, évêque de Metz, y construit des casernes, au grand soulagement des Messins qui n'ont plus à loger chez eux les soldats français, mais au prix de la destruction de la plus belle place de la ville. Les dernières maisons à arcades de la place sont détruites au cours du XIXe siècle. Après la destruction des casernes en 1930, la place Coislin est ouverte à l'emplacement du Champ-à-Seille. Elle sert de gare routière dans les années 1960, à l'époque où les dernières maisons de la rue Coislin sont rasées pour faire place à un grand immeuble.

-

Chabert, François-Michel, Dictionnaire topographique, historique et étymologique des rues, places, ponts, et quais de la ville de Metz

Chabert, François-Michel, Dictionnaire topographique, historique et étymologique des rues, places, ponts, et quais de la ville de Metz, 3e édition, Metz, 1878.

-

Chabert, François-Michel, « Notice sur Thiebaut Louve, XXIVe abbé du monastère de Saint-Clément de Metz, 1390-1421 »

Chabert, François-Michel, « Notice sur Thiebaut Louve, XXIVe abbé du monastère de Saint-Clément de Metz, 1390-1421 », L’Austrasie, vol. 1, 1853, p. 640-644.

-

Chabert, François-Michel, « Les rues de Metz. Rue Saint-Eucaire »

Chabert, François-Michel, « Les rues de Metz. Rue Saint-Eucaire », L'Austrasie, 1859, p. 485-492.

-

Chabert, François-Michel, « Les rues de Metz. Rue Mazelle »

Chabert, François-Michel, « Les rues de Metz. Rue Mazelle », L'Austrasie, 1858, p. 418-434.

-

Chabert, François-Michel, « Les rues de Metz. Rue Lasalle»

Chabert, François-Michel « Les rues de Metz. Rue Lasalle», L’Austrasie, 1860, p. 57-62.

-

Chabert, François-Michel, « Les rues de Metz. Rue d’Asfeld »

Chabert, François-Michel, « Les rues de Metz. Rue d’Asfeld », L’Austrasie, 1858, p. 201-207.

-

Chabert, François-Michel, « Les rues de Metz. Place Saint-Vincent »

Chabert, François-Michel, « Les rues de Metz. Place Saint-Vincent », L'Austrasie, 1860, p. 281-287.

-

Cerchier

Le cerchier (circator en latin) est l'un des quatre officiers du chapitre, avec le coûtre, l'aumônier (et le sous-aumônier) et l'écolâtre. Il est attaché au cloître, exerçant la fonction de gardien ou surveillant général.

Il faisait à l'origine la « ronde », au cours de laquelle il réalisait la surveillance et la visite des locaux du chapitre. Lorsque le doyen est absent, il préside et convoque les réunions capitulaires. De plus, il commence l'office des complies, introduit les processions et récite les oraisons et prières aux défunts durant ces dernières.

La charge de cerchier apparaît en 1197, moment où le chapitre décide d'en élire pour chaque année et est supprimée en 1601.

Chapelle Saint-Privat La chapelle Saint-Privat est le dernier vestige d'une église plus ancienne, située au 4 rue des Volontaires à Montigny-lès-Metz, à près de 3 km des murs de la ville médiévale. Une église primitive y était installée dès le IXe siècle, dédiée au martyr du IIIe siècle saint Privat. En 1522 lors d'une phase de reconstruction des voûtes de l'église « Saint-Privat-aux-Champs » située hors des murs, Philippe de Vigneulles raconte la découverte d'une stèle romaine dans les fondations de l'édifice. L'église était en fait située en pleine nécropole antique, au carrefour de deux axes romains : de la route nord-sud qui reliait Aix-la-Chapelle à Dieulouard et de la route est-ouest qui menait à Reims. Pendant le siège de Metz par Charles Quint en 1552, l'église est détruite. Elle est reconstruite autour de 1560. En 1810, l'église est de nouveau détruite dans le cadre du percement de la rue Franiatte. Il n'en subsiste que la chapelle qui a été entièrement restaurée en 2008.

Chapelle Saint-Privat La chapelle Saint-Privat est le dernier vestige d'une église plus ancienne, située au 4 rue des Volontaires à Montigny-lès-Metz, à près de 3 km des murs de la ville médiévale. Une église primitive y était installée dès le IXe siècle, dédiée au martyr du IIIe siècle saint Privat. En 1522 lors d'une phase de reconstruction des voûtes de l'église « Saint-Privat-aux-Champs » située hors des murs, Philippe de Vigneulles raconte la découverte d'une stèle romaine dans les fondations de l'édifice. L'église était en fait située en pleine nécropole antique, au carrefour de deux axes romains : de la route nord-sud qui reliait Aix-la-Chapelle à Dieulouard et de la route est-ouest qui menait à Reims. Pendant le siège de Metz par Charles Quint en 1552, l'église est détruite. Elle est reconstruite autour de 1560. En 1810, l'église est de nouveau détruite dans le cadre du percement de la rue Franiatte. Il n'en subsiste que la chapelle qui a été entièrement restaurée en 2008. Chapelle Saint-Nicolas (ou Sainte-Reinette) La chapelle Saint-Nicolas dépendait de l'hôpital des Clercs, devenu la Petite Aumônerie de la cathédrale. Elle aurait été fondée par le chanoine Nemmery Baudoche, sur un terrain ayant servi à exécuter les condamnés à mort, près des prisons de l'évêque. Il la dote de rentes pour entretenir 13 clercs. En 1488, son petit-neveu, le chanoine Henriet Roucel, reconstruit la chapelle et y place une inscription commémorative. La chapelle prend à cette époque le nom de Sainte-Reinette. Elle est démolie à la Révolution.

Chapelle Saint-Nicolas (ou Sainte-Reinette) La chapelle Saint-Nicolas dépendait de l'hôpital des Clercs, devenu la Petite Aumônerie de la cathédrale. Elle aurait été fondée par le chanoine Nemmery Baudoche, sur un terrain ayant servi à exécuter les condamnés à mort, près des prisons de l'évêque. Il la dote de rentes pour entretenir 13 clercs. En 1488, son petit-neveu, le chanoine Henriet Roucel, reconstruit la chapelle et y place une inscription commémorative. La chapelle prend à cette époque le nom de Sainte-Reinette. Elle est démolie à la Révolution. Chapelle des Templiers La chapelle des Templiers est le dernier vestige de la commanderie du Temple installée dans le sud-est de la cité de Metz vers 1147. Elle a la forme d'une rotonde octogonale, qui rappelle le Saint-Sépulcre de Jérusalem. La commanderie est peut-être désacralisée dès 1552, et intégrée dans la citadelle ; seuls demeurent la chapelle, transformée en entrepôt, et une salle décorée d'un plafond peint, qui a pu être un réfectoire ou une salle capitulaire. Classée monument historique dès la première liste de 1840, la chapelle est sauvée de la destruction en 1861. Elle est alors dessinée et étudiée par les savants messins, mais le réfectoire est détruit par la suite. À l'intérieur, les fresques du XIVe siècle ont été très lourdement restaurées durant l'annexion.

Chapelle des Templiers La chapelle des Templiers est le dernier vestige de la commanderie du Temple installée dans le sud-est de la cité de Metz vers 1147. Elle a la forme d'une rotonde octogonale, qui rappelle le Saint-Sépulcre de Jérusalem. La commanderie est peut-être désacralisée dès 1552, et intégrée dans la citadelle ; seuls demeurent la chapelle, transformée en entrepôt, et une salle décorée d'un plafond peint, qui a pu être un réfectoire ou une salle capitulaire. Classée monument historique dès la première liste de 1840, la chapelle est sauvée de la destruction en 1861. Elle est alors dessinée et étudiée par les savants messins, mais le réfectoire est détruit par la suite. À l'intérieur, les fresques du XIVe siècle ont été très lourdement restaurées durant l'annexion. Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire Cette petite chapelle, consacrée le 29 septembre 1478, commémore l'attaque surprise du duc Nicolas de Lorraine le 9 avril 1473, miraculeusement mis en échec. La chapelle est dédiée à la Vierge Marie, protectrice de la Cité, comme l'indique l'inscription de 1478. Le compte de sa construction permet de savoir que le bâtiment a été construit par le maître d'oeuvre Clausse de Ranconval, et décoré de vitraux par les verriers Camay et Jean le Verrier. Il était composé de deux travées seulement, avec une sacristie et un beau porche flamboyant. La cité entretient le souvenir de l'attaque, en organisant des processions chaque 9 avril. Le 3 juillet 1483, une statue de la Vierge est apportée du château de Richemont, que la cité vient d'assiéger et de démolir. Une seconde inscription commémore le haut fait. La chapelle est détruite avec le quartier cathédral en 1754.

Chapelle des Lorrains, Notre-Dame-de-la-Victoire Cette petite chapelle, consacrée le 29 septembre 1478, commémore l'attaque surprise du duc Nicolas de Lorraine le 9 avril 1473, miraculeusement mis en échec. La chapelle est dédiée à la Vierge Marie, protectrice de la Cité, comme l'indique l'inscription de 1478. Le compte de sa construction permet de savoir que le bâtiment a été construit par le maître d'oeuvre Clausse de Ranconval, et décoré de vitraux par les verriers Camay et Jean le Verrier. Il était composé de deux travées seulement, avec une sacristie et un beau porche flamboyant. La cité entretient le souvenir de l'attaque, en organisant des processions chaque 9 avril. Le 3 juillet 1483, une statue de la Vierge est apportée du château de Richemont, que la cité vient d'assiéger et de démolir. Une seconde inscription commémore le haut fait. La chapelle est détruite avec le quartier cathédral en 1754. Chansonnier de Saint-Germain (Paris, BNF, FR 20050) Metz (Moselle)

Chansonnier de Saint-Germain (Paris, BNF, FR 20050) Metz (Moselle) Chansonnier (Berne, BB, ms. Bongarsiana 389) Metz (Moselle)

Chansonnier (Berne, BB, ms. Bongarsiana 389) Metz (Moselle) Champ-à-Seille La place du Champ-à-Seille est attestée dans les dernières années du XIIe siècle. Située hors des murs antiques de Metz, elle est au cœur du nouveau quartier marchand et devient la plus grande et la plus belle place de Metz, entourée de maisons à arcades. Un marché hebdomadaire s'y tient, qui déborde jusqu'à la place du Change (actuellement la place Saint-Louis). Au XIVe siècle, le pouvoir municipal est très présent sur la place : on y trouve une halle et une balance, le contrôle des poids lors du marché étant une manifestation du pouvoir seigneurial et urbain. C'est aussi un lieu de justice : dans un coin de la place se trouvent le pilori où les délinquants sont exposés aux moqueries des citoyens, et la Xippe, un ruisseau où l'on plonge les condamnés à l'exil. On y construit la « nouvelle salle » où se tienne les fêtes urbaines et les mariages des bourgeois. La place sert de lieu de fêtes et de tournois. Elle accueille la diète d'Empire de l'empereur Charles IV en 1356. L'ordonnancement de la place est détruit dans les années 1730 : Henri-Charles de Coislin, évêque de Metz, y construit des casernes, au grand soulagement des Messins qui n'ont plus à loger chez eux les soldats français, mais au prix de la destruction de la plus belle place de la ville. Les dernières maisons à arcades de la place sont détruites au cours du XIXe siècle. Après la destruction des casernes en 1930, la place Coislin est ouverte à l'emplacement du Champ-à-Seille. Elle sert de gare routière dans les années 1960, à l'époque où les dernières maisons de la rue Coislin sont rasées pour faire place à un grand immeuble.

Champ-à-Seille La place du Champ-à-Seille est attestée dans les dernières années du XIIe siècle. Située hors des murs antiques de Metz, elle est au cœur du nouveau quartier marchand et devient la plus grande et la plus belle place de Metz, entourée de maisons à arcades. Un marché hebdomadaire s'y tient, qui déborde jusqu'à la place du Change (actuellement la place Saint-Louis). Au XIVe siècle, le pouvoir municipal est très présent sur la place : on y trouve une halle et une balance, le contrôle des poids lors du marché étant une manifestation du pouvoir seigneurial et urbain. C'est aussi un lieu de justice : dans un coin de la place se trouvent le pilori où les délinquants sont exposés aux moqueries des citoyens, et la Xippe, un ruisseau où l'on plonge les condamnés à l'exil. On y construit la « nouvelle salle » où se tienne les fêtes urbaines et les mariages des bourgeois. La place sert de lieu de fêtes et de tournois. Elle accueille la diète d'Empire de l'empereur Charles IV en 1356. L'ordonnancement de la place est détruit dans les années 1730 : Henri-Charles de Coislin, évêque de Metz, y construit des casernes, au grand soulagement des Messins qui n'ont plus à loger chez eux les soldats français, mais au prix de la destruction de la plus belle place de la ville. Les dernières maisons à arcades de la place sont détruites au cours du XIXe siècle. Après la destruction des casernes en 1930, la place Coislin est ouverte à l'emplacement du Champ-à-Seille. Elle sert de gare routière dans les années 1960, à l'époque où les dernières maisons de la rue Coislin sont rasées pour faire place à un grand immeuble.