-

Thiriot, Gonzalve, « Obituaire du couvent des dames du Petit-Clairvaux de Metz »

Thiriot, Gonzalve,, « Obituaire du couvent des dames du Petit-Clairvaux de Metz », Annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie Lorraine, 1927, p. 227-308.

-

Thiriot, Gonzalve, « La trahison de Jehan de Landremont 1491 »

Thiriot, Gonzalve, « La trahison de Jehan de Landremont 1491 », Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine, 1912, vol. 23, p. 13-35.

-

Thiriot, Gonzalve, « De quelques documents concernant le couvent des Prêcheresses »

Thiriot, Gonzalve, « De quelques documents concernant le couvent des Prêcheresses », Mémoires de l’académie nationale de Metz, 1911-1912, p. 221–229

-

Thiriot, Gonzalve, Les Églises de Metz : recueil des épitaphes des collégiales et couvents de la ville de Metz

Thiriot, Gonzalve, Les Églises de Metz : recueil des épitaphes des collégiales et couvents (abbayes et prieurés) de la ville de Metz, Langres, 1933

-

Thiriat Howesson, dit de Landremont (13..-1418)

Thiriat Howesson, dit de Landremont (13..-1418) Thiriat Howesson dit de Landremont était un clerc, notaire apostolique et impérial de la cour de Metz, mentionné dès 1393. Il possède et acquiert plusieurs seigneuries : seigneur en partie de Larry et de Silly-en-Saulnois, li achète en 1404 un franc-alleu situé à Achâtel à l'héritier de l'écuyer Mathieu de Lucey. Il est fortement possible qu'il ait épousé une femme liée aux paraiges puisque son fils, Baudat, est inscrit au paraige du Commun. Il meurt peu de jours après sa fille Lucette le 2 juin 1418. Sa sépulture se trouve en l'église Saint-Victor.

-

Thiriat de Landremont (14..-1482)

Thiriat de Landremont est le fils de Baudat de Landremont et d'une mère inconnue. Son grand-père paternel, Thiriat Howesson dit de Landremont, notaire et clerc d'officialité, est le premier de cette famille à s'installer à Metz. L'épouse de Thiriat de Landremont est inconnue, mais sa descendance est tristement connue : il est le père de Jean de Landremont, supplicié à mort en 1492 pour trahison. Thiriat mène une carrière très active au paraige du Commun au sein du conseil des Treize jurés. Il meurt le 30 novembre 1482.

-

Thierry de Vaucouleurs, Vie de saint Jean (Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine, ms. 467)

Thierry de Vaucouleurs, Vie de saint Jean (Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine, ms. 467) 1300/1325

-

Thierry de Vaucouleurs, Vie de Saint Jean (Berne, BB, ms. Bongarsiana 388)

Thierry de Vaucouleurs, Vie de Saint Jean (Berne, BB, ms. Bongarsiana 388) Metz (Moselle)

-

Thierry de Vaucouleurs (1...-12..)

Dans la remière moitié du XIIIe siècle, ce moine de l'abbaye de Saint-Arnoul a composé une Vie de Saint-Jean l'évangéliste en vers, connue par deux manuscrits. Il compose cette version en français pour que « ceux qui ne peuvent entendre le latin y puissent apprendre, et les dames mêmement », s'adressant ainsi à un public laïc lecteur des œuvres littéraires françaises qui circulaient à Metz comme « Hervis de Metz » et le « Roman de saint Livier ».

-

Thierry de la Tour (13..-1411)

Thierry de la Tour est le fils de Joffroy de la Tour et de Hawy. Son frère Morisat mène une carrière municipale, tandis que lui devient chanoine de la cathédrale dès 1386 avant d'en devenir le cerchier. En 1404, il est mentionné comme seigneur du village de Mardigny, qui appartient alors au chapitre de la cathédrale. En 1408, il habite une maison canoniale rue des Clercs. A sa mort, en août 1411, il légua 22 de ses livres pour faire des statues de Sainte-Barbe.

-

Thierry Bayer de Boppard, évêque de Metz (13..-1384)

Issu d'un lignage aristocratique originaire de la ville de Boppard, dans la vallée du Rhin, Thierry Bayer est d'abord chanoine puis évêque de Worms en 1359. Il s'agit d'un fidèle de l'empereur Charles IV de Luxembourg. Il est élu évêque de Metz en 1365. Il est plusieurs fois en conflit avec la cité, à propos de la capture du duc Robert de Bar en 1368, puis entre 1373 et 1375 à propos de la taxation du clergé messin par les autorités urbaines. Endetté, il vend le droit de monnayage épiscopal à la ville en 1383.

En 1376, il offre à la cathédrale un buste-reliquaire de saint Étienne offert par l'empereur Charles IV. Thierry meurt en 1384 et est enterré dans la cathédrale. Son gisant, issu initialement de son monument funéraire, se trouve encore aujourd'hui dans la cathédrale.

-

Thiebaut Minet (14..-1538)

Thiebaut Minet (14..-1538) Thiebaut Minet (ou en latin Minetti) est un dignitaire ecclésiastique du début du XVIe siècle. Il est curé de la paroisse Sainte-Ségolène, à partir de 1507. Il cumule cette charge avec les bénéfices de chanoine de la cathédrale à partir de 1511 et de doyen de la collégiale Saint-Sauveur à partir de 1522.

De 1512 à sa mort, il habite dans la maison canoniale n°22.

Il construit le porche de Sainte-Ségolène et dote la cathédrale de plusieurs œuvres lors de sa reconstruction : le maître-autel, le tabernacle ainsi qu'un vitrail à son effigie dans l'abside. En 1535, il est élu trésorier du chapitre cathédral. Il meurt le 19 août 1538.

Son neveu homonyme lui succède de son vivant comme curé de Sainte-Ségolène et, après sa mort, comme chanoine de la cathédrale.

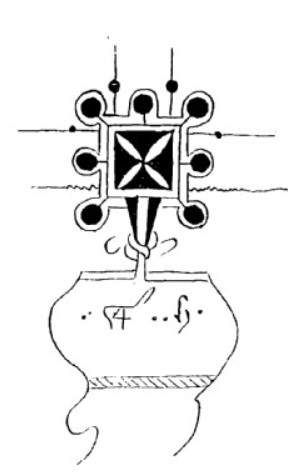

En 1914 lors des travaux d'installation du chauffage dans la cathédrale, sa tombe a été retrouvée et fouillée, livrant notamment son calice et sa croix d'identité, qui sont conservés respectivement à la cathédrale et au musée diocésain.

-

Thiébaut Louve (14..-1466)

Thiébaut Louve est le fils de Nicolle Louve et d'Alix d'Épinal. Il est le premier et seul époux connu de Marguerite de Heu, avec qui il se marie en 1439. Il meurt le 14 juillet 1466 durant la terrible épidémie de peste de 1466, laissant Marguerite veuve. Ils ont eu de nombreux enfants morts en bas âge. Sa sépulture se trouve au couvent des Célestins. À la mort de son père Nicolle en 1462, il hérite de la terre de Laquenexy et du gagnage de La Horgne. C'est Perrette Louve, seule héritière du patrimoine familial qui hérite de ces terres qui passent dans la famille Le Gronnais en raison de son mariage avec François Le Gronnais.

-

Thiébaut Louve (13..-1422)

Thiébaut Louve (13..-1422) Fils de Jean Louve et d'une certaine Marguerite, Thiébaut Louve est l'oncle de Nicole Louve. Élu abbé de Saint-Clément en 1390, il est le second abbé à se désigner non plus seulement par son prénom (ou nom de baptême), mais par son nom de famille, de même qu'il affiche les armes de la famille sur son sceau d'abbé. Il meurt le 10 mars 1422.

-

Thiébaut Le Gronnais (14..-15..)

Thiébaut Le Gronnais est l'un des fils de François Le Gronnais et de sa première épouse, Perrette Louve. Il se marie en premières noces le 20 juin 1497 avec Perrette Roucel, riche héritière des Roucel, qui est âgée de seulement 9 ou 10 ans au moment du mariage. La peste de 1508 touche durement sa famille, laquelle fauche Perette, sa femme, et deux de ses enfants, Anne et François. Veuf, il convole en secondes noces avec Marguerite Desch en 1511.

En 1518, il habite l'ancienne maison de Perrette Bataille, veuve de Joffroy Coeur de Fer, entre l'église Saint-Sauveur et la Vieille Boucherie (actuelle rue Serpenoise). Philippe de Vigneulles, son voisin, rapporte qu'un boulet tombe sur sa maison quand Franz von Sickingen assiège la cité. Il meurt à une date inconnue après 1528.

-

Thiébaut Jallée (12..-1313)

Thiébaut Jallée est le fils de Jacomin Jallée et de Marguerite de Raigecourt. On ne sait rien sur sa vie hormis qu'il est mort en 1313 et enterré aux côtés de ses parents et de son frère Arnould au couvent des Frères prêcheurs. Il est possiblement mort célibataire et sans descendance.

-

Thiébaut Faulquenel (12-1287)

L'ascendance de Thiébaut Faulquenel est inconnue. Les Faulquenel fait partie des familles anciennement liés aux paraiges dès le XIIIe siècle. Il devient membre du paraige de Porsaillis. Son épouse est inconnue, mais deux fils nous sont connus : Simonin et Jean. Il meurt en 1287 et son corps est enseveli au couvent des Frères prêcheurs.

-

Thiébaut de Vy (13..-1429)

Thiébaut de Vy est le fils de Jean de Vy et de Béatrice Le Hungre. Il épouse Jennette Louve avant 1404. Il meurt en 1429, la laissant veuve.

-

Thiébaut de Métry (13..-1375)

-

Thiébaut de Laître (12..-1338)

Thiébaut de Laître est le fils de Jean de Laître et d'une mère inconnue. Il épouse Contesse de Heu, qu'il laisse veuve à son décès entre 1338 et 1339 avec quatre enfants. Elle se remarie avec Maheu Hesson, puis avec Jean Brady dit de Jurue.

-

Thiébaut de Heu (12..-1330)

Thiébaut de Heu (12..-1330) Thiébaut de Heu est le fils cadet de Roger de Heu et de Clémence. Il se marie en premières noces avec Afélix Le Bel de Heu qui décède en 1303. Il se remarie avec Alix de la Court, avec qui il a de nombreux enfants. Il meurt le 14 septembre 1330, laissant Alix veuve et 14 de ses enfants encore vivants. Son corps est inhumé au couvent des Frères prêcheurs. Cet homme d'affaires investit dans les domaines agricoles autour de Metz et fait la fortune de la famille de Heu. Il acquiert des seigneurs d'Ennery le château d'Ennery en 1323, qui deviendra la résidence des Heu pendant plus de deux siècles.

-

Thibaut de Porcelets (12..-1263)

Thibaut de Porcelets, issu d'une noble famille du sud de la France, est un important dignitaire ecclésiastique du XIIIᵉ siècle, chantre de la cathédrale de Metz et détenteur d’au moins six prébendes. Proche du prévôt de Saint-Sauveur, où il est aussi chanoine et fondateur pieux, il joue un rôle central dans la crise épiscopale de 1260, se portant candidat à l’évêché face à Philippe de Florange après la mort de l’évêque Jacques de Lorraine. Soutenu par le parti de Bar, il renonce sous la pression en 1261, avant que le pape Urbain IV n’annule l’élection en 1263. Décédé avant le 28 mai 1263, il est inhumé dans un tombeau riche mais sobre, portant les signes distinctifs d’un diacre. Ce statut est confirmé par l’absence de calice et de patène. De plus il est décrit par ses contemporains, notamment le moine Richer, comme un homme extrêmement riche et corpulent, dont la sépulture reflète l’importance et le prestige.

-

Thibaut de Ligny (12..-13..)

Thibaut de Ligny est un médecin (« physicien ») demeurant à Metz dans les années 1310, connu par son exemplaire du Canon d'Avicenne que lui copie son neveu Jean.

-

Théodoric de Mirabel (1...-1452)

Théodoric de Mirabel est un chanoine du chapitre de la cathédrale. Selon les registres capitulaires, il devient prébendier le 12 Juin 1451. En mars 1452, il achète la maison canoniale de la rue au Blé à Jean Ernest. Mais il meurt peu après, avant le 3 août.

Théodoric est de la même famille que Gérard de Mirabel mais la nature de leurs liens familiaux est inconnue. Le 15 décembre 1451, il reçoit le droit d'avoir une sépulture devant l'autel Saint-Michel, près de l'entrée de la chapelle Saint-Nicolas au sein de la cathédrale de Metz.

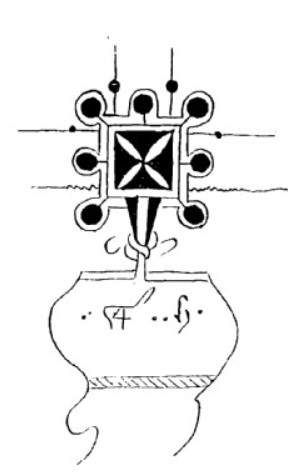

Il est enterré dans la cathédrale ; sa croix d'identité est retrouvée dans sa tombe lors des fouilles de 1911.

-

Théodore de Hautoy (15..-16..)

Théodore de Hautoy est chevalier, seigneur de Ville, d'Auvillers, d'Haucourt, de Clémery et de Bégnicourt. Les Hautoy sont un lignage lorrain au service du duché de Lorraine depuis le XVe siècle.

Thiriat Howesson, dit de Landremont (13..-1418) Thiriat Howesson dit de Landremont était un clerc, notaire apostolique et impérial de la cour de Metz, mentionné dès 1393. Il possède et acquiert plusieurs seigneuries : seigneur en partie de Larry et de Silly-en-Saulnois, li achète en 1404 un franc-alleu situé à Achâtel à l'héritier de l'écuyer Mathieu de Lucey. Il est fortement possible qu'il ait épousé une femme liée aux paraiges puisque son fils, Baudat, est inscrit au paraige du Commun. Il meurt peu de jours après sa fille Lucette le 2 juin 1418. Sa sépulture se trouve en l'église Saint-Victor.

Thiriat Howesson, dit de Landremont (13..-1418) Thiriat Howesson dit de Landremont était un clerc, notaire apostolique et impérial de la cour de Metz, mentionné dès 1393. Il possède et acquiert plusieurs seigneuries : seigneur en partie de Larry et de Silly-en-Saulnois, li achète en 1404 un franc-alleu situé à Achâtel à l'héritier de l'écuyer Mathieu de Lucey. Il est fortement possible qu'il ait épousé une femme liée aux paraiges puisque son fils, Baudat, est inscrit au paraige du Commun. Il meurt peu de jours après sa fille Lucette le 2 juin 1418. Sa sépulture se trouve en l'église Saint-Victor. Thierry de Vaucouleurs, Vie de saint Jean (Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine, ms. 467) 1300/1325

Thierry de Vaucouleurs, Vie de saint Jean (Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine, ms. 467) 1300/1325 Thierry de Vaucouleurs, Vie de Saint Jean (Berne, BB, ms. Bongarsiana 388) Metz (Moselle)

Thierry de Vaucouleurs, Vie de Saint Jean (Berne, BB, ms. Bongarsiana 388) Metz (Moselle) Thiebaut Minet (14..-1538) Thiebaut Minet (ou en latin Minetti) est un dignitaire ecclésiastique du début du XVIe siècle. Il est curé de la paroisse Sainte-Ségolène, à partir de 1507. Il cumule cette charge avec les bénéfices de chanoine de la cathédrale à partir de 1511 et de doyen de la collégiale Saint-Sauveur à partir de 1522. De 1512 à sa mort, il habite dans la maison canoniale n°22. Il construit le porche de Sainte-Ségolène et dote la cathédrale de plusieurs œuvres lors de sa reconstruction : le maître-autel, le tabernacle ainsi qu'un vitrail à son effigie dans l'abside. En 1535, il est élu trésorier du chapitre cathédral. Il meurt le 19 août 1538. Son neveu homonyme lui succède de son vivant comme curé de Sainte-Ségolène et, après sa mort, comme chanoine de la cathédrale. En 1914 lors des travaux d'installation du chauffage dans la cathédrale, sa tombe a été retrouvée et fouillée, livrant notamment son calice et sa croix d'identité, qui sont conservés respectivement à la cathédrale et au musée diocésain.

Thiebaut Minet (14..-1538) Thiebaut Minet (ou en latin Minetti) est un dignitaire ecclésiastique du début du XVIe siècle. Il est curé de la paroisse Sainte-Ségolène, à partir de 1507. Il cumule cette charge avec les bénéfices de chanoine de la cathédrale à partir de 1511 et de doyen de la collégiale Saint-Sauveur à partir de 1522. De 1512 à sa mort, il habite dans la maison canoniale n°22. Il construit le porche de Sainte-Ségolène et dote la cathédrale de plusieurs œuvres lors de sa reconstruction : le maître-autel, le tabernacle ainsi qu'un vitrail à son effigie dans l'abside. En 1535, il est élu trésorier du chapitre cathédral. Il meurt le 19 août 1538. Son neveu homonyme lui succède de son vivant comme curé de Sainte-Ségolène et, après sa mort, comme chanoine de la cathédrale. En 1914 lors des travaux d'installation du chauffage dans la cathédrale, sa tombe a été retrouvée et fouillée, livrant notamment son calice et sa croix d'identité, qui sont conservés respectivement à la cathédrale et au musée diocésain. Thiébaut Louve (13..-1422) Fils de Jean Louve et d'une certaine Marguerite, Thiébaut Louve est l'oncle de Nicole Louve. Élu abbé de Saint-Clément en 1390, il est le second abbé à se désigner non plus seulement par son prénom (ou nom de baptême), mais par son nom de famille, de même qu'il affiche les armes de la famille sur son sceau d'abbé. Il meurt le 10 mars 1422.

Thiébaut Louve (13..-1422) Fils de Jean Louve et d'une certaine Marguerite, Thiébaut Louve est l'oncle de Nicole Louve. Élu abbé de Saint-Clément en 1390, il est le second abbé à se désigner non plus seulement par son prénom (ou nom de baptême), mais par son nom de famille, de même qu'il affiche les armes de la famille sur son sceau d'abbé. Il meurt le 10 mars 1422. Thiébaut de Heu (12..-1330) Thiébaut de Heu est le fils cadet de Roger de Heu et de Clémence. Il se marie en premières noces avec Afélix Le Bel de Heu qui décède en 1303. Il se remarie avec Alix de la Court, avec qui il a de nombreux enfants. Il meurt le 14 septembre 1330, laissant Alix veuve et 14 de ses enfants encore vivants. Son corps est inhumé au couvent des Frères prêcheurs. Cet homme d'affaires investit dans les domaines agricoles autour de Metz et fait la fortune de la famille de Heu. Il acquiert des seigneurs d'Ennery le château d'Ennery en 1323, qui deviendra la résidence des Heu pendant plus de deux siècles.

Thiébaut de Heu (12..-1330) Thiébaut de Heu est le fils cadet de Roger de Heu et de Clémence. Il se marie en premières noces avec Afélix Le Bel de Heu qui décède en 1303. Il se remarie avec Alix de la Court, avec qui il a de nombreux enfants. Il meurt le 14 septembre 1330, laissant Alix veuve et 14 de ses enfants encore vivants. Son corps est inhumé au couvent des Frères prêcheurs. Cet homme d'affaires investit dans les domaines agricoles autour de Metz et fait la fortune de la famille de Heu. Il acquiert des seigneurs d'Ennery le château d'Ennery en 1323, qui deviendra la résidence des Heu pendant plus de deux siècles.