-

Collégiale Notre-Dame-la-Ronde

La collégiale Sainte-Marie a peut-être été fondée par Dagobert, en face de la façade ouest de la cathédrale du Haut Moyen Âge, dont on ignore l’aspect. Fin XIIe-début XIIIe siècle, elle est rebâtie grâce au comte Henri II de Salm, qui y est enterré. Le nom Notre-Dame-la-Ronde apparaît alors dans les sources, en 1207. L’église était peut-être une réplique de la rotonde de Senones, construite dans les Vosges par le comte Henri I de Salm, lui aussi enterré à Metz. Le sol arasé ne permet pas de reconstituer cet état de lédifice. Lors de la reconstruction de la cathédrale, Notre-Dame-la-Ronde est reconstruite et intégrée à la nef gothique, mais son chapitre reste distinct de celui de la cathédrale. Un mur sépare les deux espaces liturgiques, qui est abattu à la fin du XIVe siècle. Le déchaussement des quatre piliers actuels permet de mesurer la différence de niveau du sol entre les deux églises.

-

Collard Le Gronnais (12..-133.)

Collard Le Gronnais est le fils du riche banquier Philippe Le Gronnais et d'une mère inconnue. Il se marie à une certaine Idette dont il a trois enfants qui nous soient connus : Poince, mariée à Ingrand Burchon, Maheu et Philippe. Après avoir participé à l'assassinat de Ferry d'Épinal, il est condamné au bannissement de la cité en 1314 par les Treize jurés. Il meurt entre 1335 et 1336.

-

Cloître de la cathédrale

Au VIIIe siècle, l'évêque Chrodegang construit un cloître entre les deux églises Saint-Pierre : il s'agit de permettre la vie communautaire des prêtres de la cathédrale, avec un réfectoire et un dortoir l'un au-dessus de l'autre dans l'aile sud. Le cloître est reconstruit au XIIIe siècle : désormais, les chanoines vivent, mangent et dorment dans des maisons particulières, mais le cloître demeure le cœur de la vie du chapitre. Avant sa destruction dans les années 1750, le cloître comprenait quatre galeries formant un rectangle au sud de la cathédrale. L'aile ouest compte deux étages : au rez-de-chaussée, la salle du chapitre, qui devient au XVIe siècle la chapelle Notre-Dame-de-Lorette et au-dessus, l'église Saint-Paul, qui avait été située à l'étage pour permettre aux chanoines d'aller prier la nuit depuis le dortoir. Donnant sur la galerie sud, le réfectoire n'est plus utilisé que pour des cérémonies. Les écoles sont installées contre la galerie nord, sous la responsabilité de l'écolâtre, du XIIe au XVIe siècle, où elles déménagent dans l'ancien réfectoire. La bibliothèque du chapitre était peut-être située à l'angle nord-ouest. À cet endroit, une maison canoniale, la Longecourt, débordait sur le cloître dont elle occupait l'étage. Le cloître et toutes les églises ont été détruits pour ouvrir la place d'Armes au XVIIIe siècle.

-

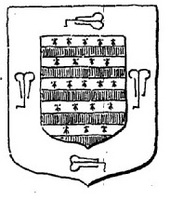

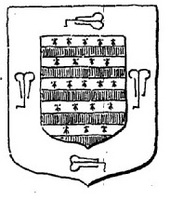

Clés de voûtes armoriées de Saint-Eucaire

Clés de voûtes armoriées de Saint-Eucaire Ces clés de voûtes ont été ornées des armes et de l'emblème de la famille Desch, qui patronne les travaux de l'église Saint-Eucaire, leur paroisse, dans les années 1470. La première n'est connue que par ce dessin : elle porte les armes des Desch et quatre guimbardes. Deux autres montrent trois guimbardes rassemblées en triangle. Deux autres montrent deux écus effacés et quatre guimbardes. La dernière, outre un écu effacé et des guimbardes, conserve une devise personnelle : « Esch à Philippe » ; il s'agit fort possiblement de Philippe Desch, fils de Jacques I, mort en 1476.

-

Clés de voûte du cloître de Saint-Vincent

Le cloître de l'abbaye Saint-Vincent est reconstruit par Nicolle Le Gronnais, abbé entre 1415 et 1452. Il est détruit par un violent incendie en 1705, puis reconstruit. Du cloître médiéval, on ne conserve plus que quatre clés de voûte qui sont remployées dans la reconstruction. Trois d'entre elles sont replacées dans le nouveau cloître, aujourd'hui dans le lycée Fabert. Elles représentent le combat de Samson contre le lion, Dieu le Père et le pélican nourrissant ses petits de son propre sang (image symbolique du sacrifice du Christ).

-

Clercx, Joseph, « Notices historiques sur l'étymologie du nom de quelques anciennes rues de Metz »

Clercx, Joseph, « Notices historiques sur l'étymologie du nom de quelques anciennes rues de Metz », Mémoires de l'Académie nationale de Metz, 1848, p. 147-153.

-

Clé de voûte polychrome

Clé de voûte polychrome Actuellement au musée de la Cour d'or, cette clé de voûte provient de l'ancienne église Saint-Livier. Sculptée dans la pierre de Jaumont, elle a conservé sa riche polychromie. Un phylactère rouge entoure une fleur à cinq pétales. On peut y lire une inscription en faible relief : "... Jhe[su] Maria misere[re]" : Jésus et Marie, ayez pitié de nous. Cette clé est peut-être installée lors de la reconstruction de la nef en 1515.

-

Clé de voûte des Célestins : le couronnement de la Vierge

Clé de voûte des Célestins : le couronnement de la Vierge On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Cette sculpture montre Marie comme reine du Ciel. À droite, Dieu est figuré comme un roi : barbu et cheveux long, il est assis, couronné, et tient le globe du monde dans sa main droite ; élevant main gauche, il couronne Marie, reconnue Mère de Dieu et reine du Ciel. Marie se tient à gauche : elle aussi trône et est couronnée, mais elle est tournée vers Dieu, mains jointes en prière, avec une expression d'adoration sur le visage. Il ne reste que des traces de polychromie : bleus du fond du médaillon et du manteau de la Vierge.

-

Clé de voûte des Célestins : la Vierge de l'Apocalypse

Clé de voûte des Célestins : la Vierge de l'Apocalypse On a conservé quatre belles clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Celle-ci illustre la victoire du bien sur le mal à la fin des temps par une image tirée du livre biblique de l’Apocalypse : « Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs de l’accouchement » (Apocalypse, 12, 1-2). Identifiée à Marie, la mère de Jésus-Christ, la femme est ici entourée par 26 rayons de soleil dont douze se terminent par une étoile. Marie porte une auréole et une couronne. Elle a déjà accouché et sourit : assise, elle donne le sein à Jésus. À droite, la lune est figurée par un croissant et un visage. La scène s’inscrit dans le rond du médaillon, qui a conservé une partie de sa riche polychromie : bleu du manteau de Marie, rose de sa peau, rouge du fond qui met en valeur les rayons du soleil.

-

Clé de voûte des Célestins : la sibylle de Tibur

Clé de voûte des Célestins : la sibylle de Tibur On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Celle-ci est l'oeuvre d'un atelier messin influencé par le gothique international en vogue à la cour de l'empereur Luxembourg à Prague. Le thème est la naissance prophétisée par les païens : autour d'un autel la sibylle de Tibur annonce à l'empereur Auguste qu'un roi plus puissant que lui vient de naître. La sibylle pointe du doigt le ciel, les deux personnages ont la tête levée. La sibylle porte une guimpe (habit féminin qui cache le cou) et une couronne. On notera la finesse et la souplesse des personnages qui s'adaptent parfaitement au format rond des médaillons. On note des restes de polychromie : le fond du médaillon est bleu, le manteau de la sibylle rouge et bleu, les couronnes rouges en partie.

-

Clé de voûte des Célestins : deux saintes

Clé de voûte des Célestins : deux saintes On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Deux femmes sont debout : celle de droite est couronnée et tient une roue dans la main gauche et une épée dans la main droite. On reconnaît ainsi sainte Catherine d'Alexandrie aux attributs de son martyre. La femme de gauche n'est pas identifiée. Ce n'est pas sainte Barbe (ou Barbara) car elle tient plutôt un pot qu'une tour dans sa main gauche. Ce n'est pas non plus sainte Marie-Madeleine, qu'on ne représente pas voilée et tenant une croix dans la main droite.

Le médaillon a conservé une partie de sa polychromie : les saintes se détachent sur un fond rouge ; leurs robes sont bleues et les cheveux de Catherine blonds.

-

Clé de voûte armoriée de Saint-Pierre-aux-Nonnains

Clé de voûte armoriée de Saint-Pierre-aux-Nonnains Cette clé de voûte porte un écu parti : à gauche, on reconnaît les armes des Haussonville, famille de la chevalerie lorraine, et à droite, celles des Anglure, seigneurs champenois installés en Lorraine au XVe siècle. On peut identifier ces armes comme celles d'Anne d'Anglure (+1493), épouse de Balthasar d'Haussonville et mère de Jeanne d'Haussonville, abbesse de Saint-Pierre décédée en 1545.

La clé peut provenir de l'église de Saint-Pierre-aux-Nonnains, voûtée fin XVe ou début XVIe siècle, mais aussi de la galerie Est du cloître ou d'un autre bâtiment monastique construit à cette période. Au XIXe siècle, des vestiges du monastère ont été déposés dans le jardin du musée de la Cour d'Or, puis, lors de travaux, mélangés avec les vestiges d'autres églises messines détruites. On a alors perdu oublié la provenance de cette clé.

-

Clé de voûte : l'aigle de saint Jean

Clé de voûte : l'aigle de saint Jean Cette clé de voûte est un vestige de l'ancienne abbaye Saint-Arnoul. Elle a pu faire partie d'un ensemble associant les symboles des quatre évangélistes, l'aigle de Jean, le lion de Marc, le taureau de Luc et l'ange de Matthieu .

-

Claus de Ranconval (14..-1...)

Claus de Ranconval fait partie d'un lignage de maçons et architectes au service de la cité de Metz, apparenté à Henri et à Hannès de Ranconval. Il construit notamment la chapelle Notre-Dame-de-la-Victoire, dite des Lorrains, en 1475, et participe à la reconstruction de l'église paroissiale Saint-Eucaire.

-

Claude-Antoine de Vienne (15..-1588)

Claude-Antoine de Vienne est le fils de Claude de Vienne et de Claude du Châtelet. Il épouse Catherine, fille de Robert de Heu et de Philippe Chaverson. C'est un double mariage, Robert de Heu et Claude du Châtelet, veufs, se marient en septembre 1545. Quelques années plus tard, le 18 avril 1553, ils marient leurs enfants issus du premier lit Catherine et Claude-Antoine. Ce dernier meurt en 1588 laissant son épouse veuve. Une seule fille est issue de leur union, laquelle devient l'unique et riche héritière du patrimoine familial et récupère les droits sur Grimont, Montoy, Retonféy et d'autres.

-

Claude Le Gronnais (150.-15..)

Claude Le Gronnais est le fils de Thiébaut Le Gronnais et de Perrette Roucel. Il se marie le 5 février 1532 en premières noces avec Catherine, fille de Jean de Créhange et d'Ermengarde de Raville. Le jour des noces à l'hôtel de Burtaigne, la galerie de l'hôtel s'effondre sur les invités. Devenu veuf en 1544, convole en secondes noces avec Claude, fille de Aimar de Prie et de Claudine de la Beaume, le 22 novembre 1546. Il meurt à une date inconnue.

-

Claude Le Gronnais (15..-1572)

Claude est la seule enfant de Michel et de Marguerite de Norroy à parvenir à l'âge adulte. Elle est l'unique héritière du patrimoine familial à Louvigny, Jouy et Marly. Elle fait reconstruire la maison-forte de Louvigny qui lui vient de son père. Elle épouse avant 1542 Christophe d'Orjault dont elle est la seconde épouse. Elle meurt en octobre 1572. Son corps est inhumé dans l'église Saint-Martin-en-Curtis.

-

Claude Le Gronnais (14..-14..)

Claude Le Gronnais est le fils de Renaud Le Gronnais et de Lorette de Herbévillers. Il meurt mineur à une date inconnue entre 1456 et 1466. Son corps est inhumé avec celui de sa soeur Jennette en l'église Saint-Maximin où on trouve son épitaphe.

-

Claude du Châtelet (1518-1562)

Claude du Châtelet est la fille d'Érard du Châtelet et de Nicole de Lenoncourt. Elle épouse à Tournus Claude de Vienne, seigneur de Clervaut le 4 janvier 1532 par contrat de mariage. Devenue veuve en 1540, elle se remarie avec Robert de Heu par contrat de mariage le 21 septembre 1545. Quelques jours après le décès de Robert, leurs enfants issus du premier lit sont mariés : Claude-Antoine de Vienne épouse Catherine de Heu le 18 avril 1553. Elle meurt en 1562 et est inhumée à Montureux-lès-Baulay.

-

Claude de Serrières (14..-1540)

Claude de Serrières (14..-1540) Claude de Serrières est la fille de Jean de Serrières dit le Huttin et d'Ève Maizerot. Vers 1475, elle hérite de la maison-forte de Serrières, un fief du Barrois qui appartenait à une autre branche de la famille de Serrières, qui s'éteint à ce moment-là. Elle épouse Poince Roucel en premières noces en septembre1476. Mais le mariage est de courte durée, Poince décède en avril 1478. Elle convole en secondes noces avec le seigneur de Port-sur-Seille, Antoine de Norroy en 1480. Les époux résident dans un hôtel situé en face de celui de Nicolle de Heu dans la rue de la Fontaine. Veuve depuis 1537, Claude meurt en 1540. Elle est enterrée dans l'église de Port-sur-Seille.

-

Claude de Serrières (14..-152.)

Claude de Serrières est la fille de Conrad de Serrières et de Claude Baudoche. Elle épouse en premières noces Joachim Chaverson en juillet 1515. Veuve dès 1522, elle se remarie avec Gaspard Le Gronnais, l'un des fils de François Le Gronnais. Elle meurt à une date inconnue avant 1528 le laissant veuf. Celui-ci se remarie alors avec Barbe de Harange.

-

Claude de Norroy (14..-1540)

Claude de Norroy (14..-1540) Claude de Norroy est le fils d'Antoine de Norroy et de Claude de Serrières. Il épouse Antoinette de Bassompierre le 9 juin 1525. Elle est la fille de Christophe seigneur de Bassompierre, d'une famille des confins germanophones du Barrois et du Luxembourg. Selon le relevé de sa pierre tombale de l'église de Port-sur-Seille, il meurt en 1540.

-

Claude de la Marck (14..-14..)

Claude de la Marck est la fille de Robert I de la Marck et de Jeanne de Marley. Elle épouse en 1470 Louis de Lenoncourt, un noble lorrain résidant à Metz. Quelques années plus tard, sa soeur Bonne se marie avec un homme de paraige, Pierre Baudoche. Claude meurt avant 1489, date à laquelle Louis se remarie avec Catherine Chaverson.

-

Claude Chastillon, Le palais des Treize

-

Claude Baudoche (15..-1541)

Claude Baudoche est la fille de Claude Baudoche et de sa première épouse Philippe de Serrières. Elle épouse le noble lorrain René II de Beauvau le 8 février 1518. Elle meurt en 1541 le laissant veuf. Les gisants des deux époux sont érigés au château de Noviant-lès-Prés. Elle est représentée dans un vitrail de la cathédrale avec sa mère Philippe et sa soeur Bonne, par le maître verrier Valentin Bousch.

Clés de voûtes armoriées de Saint-Eucaire Ces clés de voûtes ont été ornées des armes et de l'emblème de la famille Desch, qui patronne les travaux de l'église Saint-Eucaire, leur paroisse, dans les années 1470. La première n'est connue que par ce dessin : elle porte les armes des Desch et quatre guimbardes. Deux autres montrent trois guimbardes rassemblées en triangle. Deux autres montrent deux écus effacés et quatre guimbardes. La dernière, outre un écu effacé et des guimbardes, conserve une devise personnelle : « Esch à Philippe » ; il s'agit fort possiblement de Philippe Desch, fils de Jacques I, mort en 1476.

Clés de voûtes armoriées de Saint-Eucaire Ces clés de voûtes ont été ornées des armes et de l'emblème de la famille Desch, qui patronne les travaux de l'église Saint-Eucaire, leur paroisse, dans les années 1470. La première n'est connue que par ce dessin : elle porte les armes des Desch et quatre guimbardes. Deux autres montrent trois guimbardes rassemblées en triangle. Deux autres montrent deux écus effacés et quatre guimbardes. La dernière, outre un écu effacé et des guimbardes, conserve une devise personnelle : « Esch à Philippe » ; il s'agit fort possiblement de Philippe Desch, fils de Jacques I, mort en 1476. Clé de voûte polychrome Actuellement au musée de la Cour d'or, cette clé de voûte provient de l'ancienne église Saint-Livier. Sculptée dans la pierre de Jaumont, elle a conservé sa riche polychromie. Un phylactère rouge entoure une fleur à cinq pétales. On peut y lire une inscription en faible relief : "... Jhe[su] Maria misere[re]" : Jésus et Marie, ayez pitié de nous. Cette clé est peut-être installée lors de la reconstruction de la nef en 1515.

Clé de voûte polychrome Actuellement au musée de la Cour d'or, cette clé de voûte provient de l'ancienne église Saint-Livier. Sculptée dans la pierre de Jaumont, elle a conservé sa riche polychromie. Un phylactère rouge entoure une fleur à cinq pétales. On peut y lire une inscription en faible relief : "... Jhe[su] Maria misere[re]" : Jésus et Marie, ayez pitié de nous. Cette clé est peut-être installée lors de la reconstruction de la nef en 1515. Clé de voûte des Célestins : le couronnement de la Vierge On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Cette sculpture montre Marie comme reine du Ciel. À droite, Dieu est figuré comme un roi : barbu et cheveux long, il est assis, couronné, et tient le globe du monde dans sa main droite ; élevant main gauche, il couronne Marie, reconnue Mère de Dieu et reine du Ciel. Marie se tient à gauche : elle aussi trône et est couronnée, mais elle est tournée vers Dieu, mains jointes en prière, avec une expression d'adoration sur le visage. Il ne reste que des traces de polychromie : bleus du fond du médaillon et du manteau de la Vierge.

Clé de voûte des Célestins : le couronnement de la Vierge On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Cette sculpture montre Marie comme reine du Ciel. À droite, Dieu est figuré comme un roi : barbu et cheveux long, il est assis, couronné, et tient le globe du monde dans sa main droite ; élevant main gauche, il couronne Marie, reconnue Mère de Dieu et reine du Ciel. Marie se tient à gauche : elle aussi trône et est couronnée, mais elle est tournée vers Dieu, mains jointes en prière, avec une expression d'adoration sur le visage. Il ne reste que des traces de polychromie : bleus du fond du médaillon et du manteau de la Vierge. Clé de voûte des Célestins : la Vierge de l'Apocalypse On a conservé quatre belles clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Celle-ci illustre la victoire du bien sur le mal à la fin des temps par une image tirée du livre biblique de l’Apocalypse : « Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs de l’accouchement » (Apocalypse, 12, 1-2). Identifiée à Marie, la mère de Jésus-Christ, la femme est ici entourée par 26 rayons de soleil dont douze se terminent par une étoile. Marie porte une auréole et une couronne. Elle a déjà accouché et sourit : assise, elle donne le sein à Jésus. À droite, la lune est figurée par un croissant et un visage. La scène s’inscrit dans le rond du médaillon, qui a conservé une partie de sa riche polychromie : bleu du manteau de Marie, rose de sa peau, rouge du fond qui met en valeur les rayons du soleil.

Clé de voûte des Célestins : la Vierge de l'Apocalypse On a conservé quatre belles clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Celle-ci illustre la victoire du bien sur le mal à la fin des temps par une image tirée du livre biblique de l’Apocalypse : « Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs de l’accouchement » (Apocalypse, 12, 1-2). Identifiée à Marie, la mère de Jésus-Christ, la femme est ici entourée par 26 rayons de soleil dont douze se terminent par une étoile. Marie porte une auréole et une couronne. Elle a déjà accouché et sourit : assise, elle donne le sein à Jésus. À droite, la lune est figurée par un croissant et un visage. La scène s’inscrit dans le rond du médaillon, qui a conservé une partie de sa riche polychromie : bleu du manteau de Marie, rose de sa peau, rouge du fond qui met en valeur les rayons du soleil. Clé de voûte des Célestins : la sibylle de Tibur On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Celle-ci est l'oeuvre d'un atelier messin influencé par le gothique international en vogue à la cour de l'empereur Luxembourg à Prague. Le thème est la naissance prophétisée par les païens : autour d'un autel la sibylle de Tibur annonce à l'empereur Auguste qu'un roi plus puissant que lui vient de naître. La sibylle pointe du doigt le ciel, les deux personnages ont la tête levée. La sibylle porte une guimpe (habit féminin qui cache le cou) et une couronne. On notera la finesse et la souplesse des personnages qui s'adaptent parfaitement au format rond des médaillons. On note des restes de polychromie : le fond du médaillon est bleu, le manteau de la sibylle rouge et bleu, les couronnes rouges en partie.

Clé de voûte des Célestins : la sibylle de Tibur On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Celle-ci est l'oeuvre d'un atelier messin influencé par le gothique international en vogue à la cour de l'empereur Luxembourg à Prague. Le thème est la naissance prophétisée par les païens : autour d'un autel la sibylle de Tibur annonce à l'empereur Auguste qu'un roi plus puissant que lui vient de naître. La sibylle pointe du doigt le ciel, les deux personnages ont la tête levée. La sibylle porte une guimpe (habit féminin qui cache le cou) et une couronne. On notera la finesse et la souplesse des personnages qui s'adaptent parfaitement au format rond des médaillons. On note des restes de polychromie : le fond du médaillon est bleu, le manteau de la sibylle rouge et bleu, les couronnes rouges en partie. Clé de voûte des Célestins : deux saintes On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Deux femmes sont debout : celle de droite est couronnée et tient une roue dans la main gauche et une épée dans la main droite. On reconnaît ainsi sainte Catherine d'Alexandrie aux attributs de son martyre. La femme de gauche n'est pas identifiée. Ce n'est pas sainte Barbe (ou Barbara) car elle tient plutôt un pot qu'une tour dans sa main gauche. Ce n'est pas non plus sainte Marie-Madeleine, qu'on ne représente pas voilée et tenant une croix dans la main droite. Le médaillon a conservé une partie de sa polychromie : les saintes se détachent sur un fond rouge ; leurs robes sont bleues et les cheveux de Catherine blonds.

Clé de voûte des Célestins : deux saintes On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Deux femmes sont debout : celle de droite est couronnée et tient une roue dans la main gauche et une épée dans la main droite. On reconnaît ainsi sainte Catherine d'Alexandrie aux attributs de son martyre. La femme de gauche n'est pas identifiée. Ce n'est pas sainte Barbe (ou Barbara) car elle tient plutôt un pot qu'une tour dans sa main gauche. Ce n'est pas non plus sainte Marie-Madeleine, qu'on ne représente pas voilée et tenant une croix dans la main droite. Le médaillon a conservé une partie de sa polychromie : les saintes se détachent sur un fond rouge ; leurs robes sont bleues et les cheveux de Catherine blonds. Clé de voûte armoriée de Saint-Pierre-aux-Nonnains Cette clé de voûte porte un écu parti : à gauche, on reconnaît les armes des Haussonville, famille de la chevalerie lorraine, et à droite, celles des Anglure, seigneurs champenois installés en Lorraine au XVe siècle. On peut identifier ces armes comme celles d'Anne d'Anglure (+1493), épouse de Balthasar d'Haussonville et mère de Jeanne d'Haussonville, abbesse de Saint-Pierre décédée en 1545. La clé peut provenir de l'église de Saint-Pierre-aux-Nonnains, voûtée fin XVe ou début XVIe siècle, mais aussi de la galerie Est du cloître ou d'un autre bâtiment monastique construit à cette période. Au XIXe siècle, des vestiges du monastère ont été déposés dans le jardin du musée de la Cour d'Or, puis, lors de travaux, mélangés avec les vestiges d'autres églises messines détruites. On a alors perdu oublié la provenance de cette clé.

Clé de voûte armoriée de Saint-Pierre-aux-Nonnains Cette clé de voûte porte un écu parti : à gauche, on reconnaît les armes des Haussonville, famille de la chevalerie lorraine, et à droite, celles des Anglure, seigneurs champenois installés en Lorraine au XVe siècle. On peut identifier ces armes comme celles d'Anne d'Anglure (+1493), épouse de Balthasar d'Haussonville et mère de Jeanne d'Haussonville, abbesse de Saint-Pierre décédée en 1545. La clé peut provenir de l'église de Saint-Pierre-aux-Nonnains, voûtée fin XVe ou début XVIe siècle, mais aussi de la galerie Est du cloître ou d'un autre bâtiment monastique construit à cette période. Au XIXe siècle, des vestiges du monastère ont été déposés dans le jardin du musée de la Cour d'Or, puis, lors de travaux, mélangés avec les vestiges d'autres églises messines détruites. On a alors perdu oublié la provenance de cette clé. Clé de voûte : l'aigle de saint Jean Cette clé de voûte est un vestige de l'ancienne abbaye Saint-Arnoul. Elle a pu faire partie d'un ensemble associant les symboles des quatre évangélistes, l'aigle de Jean, le lion de Marc, le taureau de Luc et l'ange de Matthieu .

Clé de voûte : l'aigle de saint Jean Cette clé de voûte est un vestige de l'ancienne abbaye Saint-Arnoul. Elle a pu faire partie d'un ensemble associant les symboles des quatre évangélistes, l'aigle de Jean, le lion de Marc, le taureau de Luc et l'ange de Matthieu . Claude de Serrières (14..-1540) Claude de Serrières est la fille de Jean de Serrières dit le Huttin et d'Ève Maizerot. Vers 1475, elle hérite de la maison-forte de Serrières, un fief du Barrois qui appartenait à une autre branche de la famille de Serrières, qui s'éteint à ce moment-là. Elle épouse Poince Roucel en premières noces en septembre1476. Mais le mariage est de courte durée, Poince décède en avril 1478. Elle convole en secondes noces avec le seigneur de Port-sur-Seille, Antoine de Norroy en 1480. Les époux résident dans un hôtel situé en face de celui de Nicolle de Heu dans la rue de la Fontaine. Veuve depuis 1537, Claude meurt en 1540. Elle est enterrée dans l'église de Port-sur-Seille.

Claude de Serrières (14..-1540) Claude de Serrières est la fille de Jean de Serrières dit le Huttin et d'Ève Maizerot. Vers 1475, elle hérite de la maison-forte de Serrières, un fief du Barrois qui appartenait à une autre branche de la famille de Serrières, qui s'éteint à ce moment-là. Elle épouse Poince Roucel en premières noces en septembre1476. Mais le mariage est de courte durée, Poince décède en avril 1478. Elle convole en secondes noces avec le seigneur de Port-sur-Seille, Antoine de Norroy en 1480. Les époux résident dans un hôtel situé en face de celui de Nicolle de Heu dans la rue de la Fontaine. Veuve depuis 1537, Claude meurt en 1540. Elle est enterrée dans l'église de Port-sur-Seille. Claude de Norroy (14..-1540) Claude de Norroy est le fils d'Antoine de Norroy et de Claude de Serrières. Il épouse Antoinette de Bassompierre le 9 juin 1525. Elle est la fille de Christophe seigneur de Bassompierre, d'une famille des confins germanophones du Barrois et du Luxembourg. Selon le relevé de sa pierre tombale de l'église de Port-sur-Seille, il meurt en 1540.

Claude de Norroy (14..-1540) Claude de Norroy est le fils d'Antoine de Norroy et de Claude de Serrières. Il épouse Antoinette de Bassompierre le 9 juin 1525. Elle est la fille de Christophe seigneur de Bassompierre, d'une famille des confins germanophones du Barrois et du Luxembourg. Selon le relevé de sa pierre tombale de l'église de Port-sur-Seille, il meurt en 1540.