-

Crosse de Jean Faquelo

Crosse de Jean Faquelo La tombe de Jean Faquelo, évêque suffragant de Metz, a été découverte au couvent des Récollets en 1973. On y a trouvé, entre autres objets, une crosse d'évêque. La volute se termine en gueule de dragon et le champ est décoré d'une crucifixion. Le cylindre est rythmé par trois anneaux torsadés. L'échine de la crosse est décorée d'un motif végétal.

-

Croix sur le chemin de Peltre

Croix sur le chemin de Peltre Cette croix, élevée grâce au mécénat de Nicolle Louve, se dressait sur l'ancien chemin de Metz à Peltre, à hauteur du gagnage de la Haute-Bevoye. Disparue, elle est connue par un dessin du XVIIIe siècle. Elle présentait une structure cylindrique à quatre faces, reposant sur une base circulaire et couverte d’un toit pyramidal. La décoration comprenait un personnage aux mains jointes, tenant un livre et posé sur une console. Sur chaque face, une louve soutient un écu armorié. La crucifixion y est répétée sur chaque côté, avec, dans les angles, la Vierge et saint Jean, représentés alternativement.

Cette forme dite « Bildstock », attestée dès le XIVᵉ siècle, perdure jusqu’au XIXᵉ siècle : elle se compose d’un fût vertical encastré dans une base ou un socle, surmonté d’un dé de pierre crucifère. Ce dernier peut être percé de niches destinées à recevoir des statuettes ou des images peintes, ou bien orné de sculptures en demi-relief sur une, deux, trois ou quatre faces. La base, de forme prismatique ou cylindrique, est généralement peu élevée, dépassant à peine le niveau du sol. Le fût, droit et de section circulaire ou octogonale, mesure entre 1,50 et 2 mètres de haut. Il repose sur une base carrée et se termine par un chapiteau à moulure simple. Parfois, un tore placé sous le chapiteau porte un ruban auquel est suspendu un écu, orné des armoiries ou des attributs professionnels du donateur. Au-dessus, le dé de pierre est couvert d’un toit en double bâtière et creusé de quatre niches, dans lesquelles les personnages sont sculptés en réserve et en bas-relief. Un petit croisillon fleuronné ou fleurdelisé couronnait autrefois l’édicule ; toutefois, en raison de sa fragilité, il a disparu dans presque tous les cas.

-

Croix du Pont-aux-Loups

Croix du Pont-aux-Loups En 1442, Nicolle Louve fait reconstruire en pierre le Pont-aux-Loups, entre les bans de la cité de Metz et de l'abbaye Saint-Martin. En 1444, il y ajoute un puits et une croix au bout du pont. On ne connaît de cette première croix que le coût, estimé à cent florins d’or, et le nom du constructeur, Jean de Commercy. Renversée par une tempête, elle est reconstruite par Henri de Ranconval en 1446. Cette nouvelle croix était protégée par un petit édifice en pierre de taille, solidement fixé à l’aide de goujons de fer et scellé au plomb. Le monument comportait une inscription rendant hommage à Nicolle Louve :

« Nicole Louve chevalier conseiller et chambellan de très haut et très victorieux prince Charle septieme roy de France et de très haut et très puissant prince Philippe de Bourgogne a fait fonder et ediffier cette croix, le puits et le pont pour Jesus Christ honorer et sa sainte passion, pour le devotement prier qu’il veuille la cité conserver en bonne paix et concorde et union, la garder de ses adversaires et donner pour conclusion audit fondateur salvation 1445 ».

En 1447, la croix est dorée et peinte par l’artiste Jost Haller.

En mai 1729, la croix est démolie, lors de la construction de la double couronne de Moselle. Dans un premier temps, les autorités envisagèrent de la démonter, mais en raison de sa structure solidement goujonnée et scellée au plomb, cette opération se révéla impossible, et la destruction fut décidée.

-

Croix du Haut Chemin

Croix du Haut Chemin La croix du Haut Chemin fut donné à la ville de Metz par Nicolle Louve en 1449. Elle est haute de 4,5 mètres et large de 2 mètres, composée de trois colonnes décorées, à base et chapiteaux octogonaux. Elle est surmontée d’un toit à trois pans orné de gargouilles représentant des loups, en référence à l’animal emblématique de Nicolle Louve.

Classée monument historique dès 1895, elle a été détruite le 7 octobre 1939, percutée par un véhicule militaire. Elle fut reconstruite en 1981 à partir des débris, au carrefour de Villers-l'Orme à quelques centaines de mètres de son site d'origine. Selon l’abbé Kirch, elle ne comportait pas une croix à l’origine, mais un fleuron, et la croix actuelle aurait été posée sur une colonne en dessous du monument, à l’image de la croix du Pont-aux-Loups.

La croix du Haut Chemin devint un lieu de passage pour les pèlerinages. Les jeunes femmes y jetaient des galets sur le toit pour connaître le nombre d’années qu’il leur faudrait attendre avant de se marier ou d’avoir des enfants — le nombre de tentatives nécessaires pour qu’un galet reste sur le toit indiquant le délai en années.

-

Crane, Frederic, A history of the Trump in Pictures : Europe and America

Crane, Frederic, A history of the Trump in Pictures : Europe and America, Mount Pleasant, 2003.

-

Couvent des Soeurs Colette

Le couvent des Soeurs Colette est fondé à Metz en 1480 par Nicolle Geoffroy de Luxeuil, veuve de Wiriat Louve. Elle obtient l'autorisation du pape pour y établir un monastère de colettines qui est placé sous la juridiction de l'Observance (les Frères Baudes). Le couvent est installé dans le quartier des Grands Meis dans le nord ouest de la ville près de la porte Sainte-Barbe et du couvent des Frères Baudes. Les soeurs colette ou colettines sont des moniales issues de la réforme du XVe siècle de l'ordre de Sainte-Claire.

En 1552, la ville est assiégée par Charles Quint. Le couvent est démoli pour établir le retranchement de Guise et améliorer les défenses de la ville. Les moniales sont alors installées rue des Clercs dans la maison des Trinitaires. Puis quelques années plus tard, en 1563, elles sont de nouveau relogées dans l'église paroissiale Saint-Ferroy, dont elles font leur couvent.

-

Couvent des Frères Prêcheurs

Couvent des Frères Prêcheurs Le couvent des Frères Prêcheurs, ou couvent Sainte-Madeleine, fut fondé à Metz en 1215, grâce à l'appui du maître-échevin Régnier Thignienne. Les Dominicains de Metz refusaient de condamner les usuriers, que la papauté voulait excommunier et priver de sépulture chrétienne. De très nombreux membres des familles associées aux paraiges y élirent donc sépulture : G. Thiriot recense pas moins de 115 épitaphes antérieures à 1552 encore conservées au XVIIIe siècle ; un Dominicain du XVIIe siècle compte 230 caveaux dans le cloître.

En 1552, lors du siège de la ville par Charles Quint, l'abbaye de Saint-Arnoul, située hors les murs de la ville fut détruite. Les frères prêcheurs durent quitter les lieu, où les moines bénédictins s'installèrent définitivement, malgré d'interminables procès aux XVIe et XVIIe siècle. Le couvent des Frères Prêcheurs prit alors le nom d'Abbaye royale de Saint-Arnoul. Les Bénédictins reconstruisent les bâtiments dans les années 1690. A la Révolution, le site devient une école militaire ; l'église est presque entièrement détruite en 1840. Le bâtiment est situé au 9 rue des Ours est toujours aujourd'hui un site militaire.

Après le classement du site en 1986, une ancienne porte de l'église a été dégagée, surmontée, d'une Vierge de Pitié du début du XVIe siècle. Si les tombeaux ont été détruits, une grande partie des corps sont sans doute toujours enterrés.

-

Couvent des frères Baude

Les Franciscains traditionnels, dits Cordeliers, sont présents à Metz depuis les origines au début du XIIIe siècle. Mais en 1418 arrive dans la cité un frère réformateur, Baude. Ses prêches enflammés contre le clergé et pour la pauvreté radicale lui valent un grand succès. En 1427, deux autres frères fondent un couvent de la Stricte observance franciscaine aux Grands Meis, à la limite nord de la ville : ils sont surnommés frères Baude en souvenir du premier prédicateur. Entre 1428 et 1431, la ville est déchirée par le conflit entre les Baudes et les autres communautés mendiantes , dont la foule exige l'expulsion. En 1430, la cité craint même une révolution contre les patriciens.

Les Baude consacrent leur église en 1450. Elle est détruite lors du siège de Metz en 1552, quand les troupes françaises construisent le retranchement de Guise pour renforcer la muraille nord de la ville. On ignore tout de l'apparence du couvent et de l'église.

-

Couvent des Dominicaines

Couvent des Dominicaines Le couvent des Dominicaines, ou prêcheresses, s'installe dans l'actuelle rue Dupont-des-Loges à la fin du XIIIe siècle. Une communauté de femmes vivant en communauté au Pontiffroy s'affilie à l'ordre dominicain. L'évêque les installe sur le site d'une ancienne demeure de l'évêque de Metz, appelée Cour de Vic, sur lequel on ne sait rien. Le couvent occupait le pâté de maisons entre la rue du Coetlosquet, la rue Serpenoise, la Chaplerue et la rue Dupont-des-Loges, où se trouvait l'entrée.

En 1496, la communauté entre en crise, se divisant entre soeurs réformatrices, autour de la prieure Jeanne Ferry, qui est soutenue par la cité de Metz, et soeurs opposées à un durcissement de leur règle. Les opposantes quittent le couvent en 1502 en emportant les archives. Nous ne savons donc pas grand chose sur le couvent avant cette date. Au XVIe siècle, plusieurs patriciens se font inhumer dans le monastère désormais revenu à une stricte observance de la règle dominicaine.

Le couvent est supprimé à la Révolution, une partie transformée en école. Des vestiges de l'église sont encore visibles dans la cour, 21 rue Dupont-des-Loges. Le choeur de l'église à deux nefs a été transformé en logement ; il a conservé une très belle charpente médiévale.

-

Couvent des Cordeliers

Couvent des Cordeliers Le cloître des Récollets est un ancien couvent médiéval à Metz, construit sur la colline Sainte-Croix, « sur le mur » qui surplombe la vallée de la Seille à l'est de la ville antique. La communauté des Cordeliers, de l'ordre des franciscains, s'y installe dès 1230. L'église est consacrée en 1286 et le couvent est achevé en 1310. Des travaux d'agrandissement de l'église s'achèvent en 1376. L'église a alors une forme particulière : une très longue nef unique, le long de l'actuelle rue de l'abbé-Risse, et une abside à sept pans. Il s'agit d'un lieu de sépulture important pour les familles liées aux paraiges. Les Chaverson y possèdent une chapelle dans les années 1520. Seul vestige de l'église, un fragment du mur nord de la nef est visible à gauche en entrant, actuel mur de l'aile ouest.

En 1603, les Cordeliers sont remplacés par les Récollets, issus d'une réforme de l'ordre franciscain, qui donne le nom au lieu jusqu'à nos jours. Pendant la Révolution française, la communauté est supprimée et le couvent occupé par l'armée ; l'église sert d'écurie avant d'être détruite en 1804. Au XIXe siècle, les bâtiments subsistant sont occupés par un orphelinat tenu par des religieuses. En 1970, la municipalité acquiert le site ; lors des travaux de restauration, la chapelle construite par les soeurs à la place de la nef est détruite.

Depuis 2002, les locaux sont occupés, notamment, par les Archives municipales de Metz qui profitent des réservoirs d'eau situés dans l'ancien jardin du couvent, permettant un stockage massif de la documentation.

-

Couvent des Clarisses

Couvent des Clarisses Le couvent des Clarisses (soeurs franciscaines) est fondé en 1269 dans l'actuelle rue de Paradis, sur le flanc est de la colline Sainte-Croix. Il est victime du grand incendie qui en 1318 ou 1320 ravage la colline Sainte-Croix, et sans doute largement reconstruit après.

Après la Révolution, il devient couvent du Bon Pasteur, puis en 1969, accueille le Conservatoire régional Gabriel-Pierné. Des vestiges du cloître sont conservés.

-

Couvent des Célestins

Couvent des Célestins Le couvent des Célestins est fondé en 1366 par un homme de paraige messin, Bertrand Le Hungre, près de la grande place du Champ-à-Seille. Ces moines bénédictins réformés bénéficient de la générosité des élites messines et constituent une riche bibliothèque, aujourd'hui dispersée. Le couvent est supprimé en 1775. L'armée s'installe sur le site à partir de 1785 et le dévaste. En 1811, il est dévolu aux ateliers de l'arsenal du Génie. L'église est entièrement démolie en 1864.

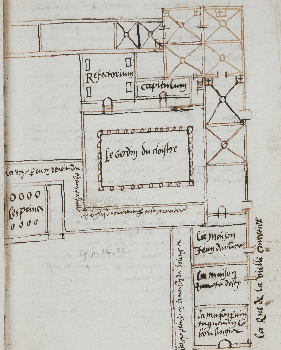

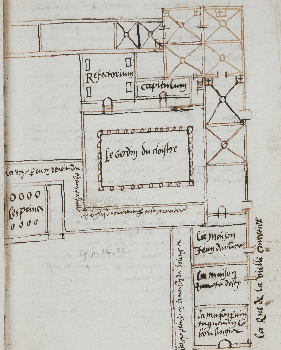

La chronique des Célestins est rédigée par leur prieur Nicole de Luttange. Son texte et ses images permettent de reconstituer la lente construction du couvent entre 1370 et 1450. La plupart des communautés religieuses de Metz sont installées soit dans la vieille cité romaine, entre la cathédrale et la porte Serpenoise, soit en périphérie de la ville. Les Célestins s'installent en bordure de la ville marchande, entre le côté sud du Champ-à-Seille et la muraille, à deux mètres en contre-bas de la place. Le couvent est donc enclavé, ce qui pose des problèmes de voisinage.

La lente destruction du couvent a entraîné la dispersion de beaucoup de pièces : les livres, les archives, des fragments de sculpture et des inscriptions.

-

Coûtre

Le coûtre (custos en latin) est le premier des quatre officiers de la cathédrale Saint-Étienne de Metz avec le cerchier, l'aumônier (et le sous-aumônier) et l'écolâtre.

Il est le maître de cérémonie, mais aussi le gardien de l'église et de la sacristie. À Metz, la règle de Chrodegang citait trois coûtres, un pour Saint-Étienne appelé « maior custos », un à Sainte-Marie et un à Saint-Pierre-le-Majeur. Après complies, ils devaient passer la nuit dans leur église ou dans une chambre adjacente, empêchant d'entrer et de sortir du cloître la nuit. Le coûtre avait aussi la responsabilité des sonneries de cloches rythmant les journées.

Au XIIe siècle, le coûtre de Saint-Étienne) a pour mission d'assurer la liturgie quotidienne. Il bénit l'eau, il célèbre la messe du jour sur l'autel de Saint-Étienne les jours de fêtes. Il est aussi chargé de l'organisation matérielle des cérémonies, notamment de préparer le brancard à reliques pour les Rameaux. Il a à son service des matricules et des serviteurs. Le Jeudi saint, il est chargé de nettoyer les autels. Enfin, le coûtre est aussi le gardien du trésor de la cathédrale.

Au XIVe, le coûtre siège dans la partie gauche du chœur, à côté de l'archidiacre de Sarrebourg.

Il jouit d'une voix dans l'élection annuelle du maître-échevin, en l'absence du primicier et du cerchier.

-

Courtade, François et Gérard Kester, « Généalogie de Philippe de Vigneulles »

Courtade, François et Gérard Kester, « Généalogie de Philippe de Vigneulles », dans Philippe de Vigneulles en son temps, éd. Sébastien Wagner, Metz, Éditions des Paraiges, 2022, p. 39-56.

-

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : une religieuse

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : une religieuse Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci est fragmentaire : il représente une religieuse en buste, avec son voile et sa guimpe, le coude gauche levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Auguste Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle.

-

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : un moine

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : un moine Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci représente un moine en buste, avec son habit de bure, sa ceinture de corde et son capuchon, le coude droit levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle.

-

Contesse Desch (15..-15..)

Contesse Desch est l'une des trois filles de Jacques III Desch d'Outre-Seille et de Françoise Le Gronnais. Elle épouse Nicolle de Raigecourt en 1511. Veuve en 1539, elle meurt à une date inconnue après 1543.

-

Contesse Desch (14..-15..)

Contesse Desch est la fille de Nicolle Desch et de Catherine Chaverson. Elle est la seule épouse connue d'André, seigneur de Barisey, venu s'installer à Metz, avec qui elle se marie à une date inconnue avant 1532. C'est grâce à cette alliance que son fils Michel peut entrer dans un paraige de la cité. Elle meurt à une date inconnue.

-

Contesse de Warise (1417-1485)

Contesse de Warise est la fille de Joffroy de Warise et de Jennette Roxin. Elle est la première et seule femme connue de Philippe III Desch, avec qui elle se marie à une date inconnue entre 1428 et 1451. Veuve depuis 1476, elle meurt le 1er février 1485 âgée de 68 ans. Sa sépulture se trouve en l'église Saint-Eucaire. Ses quatre filles, dont trois sont religieuses au couvent de Sainte-Glossinde, meurent durant l'épidémie de peste de 1466.

-

Contesse de Heu (13..-1361)

Contesse de Heu est la fille de Thiébaut de Heu et d'Alix de la Cour. Elle épouse en premières noces Thiébaut de Laître avec qui elle a 4 enfants. Veuve entre 1337 et 1339, elle se remarie avec Maheu Hesson. Veuve une nouvelle fois peu après 1341, elle convole en troisièmes noces avec Jean Brady de Jurue. Elle meurt en 1361.

-

Contamine, Philippe, Bouzy, Olivier, Hélary, Xavier, Jeanne d'Arc. Histoire et dictionnaire

Contamine, Philippe, Bouzy, Olivier, Hélary, Xavier, Jeanne d'Arc. Histoire et dictionnaire, Paris, 2012.

-

Conrad II Bayer de Boppard (13..-1459)

Conrad II de Bayer est le 77e évêque de Metz. Il est le fils de Conrad Bayer de Boppard, seigneur de Château-Bréhain et de Marie de Parroy. Lors de ses études, il devient bachelier en droit canon. Il est d'abord chanoine de Verdun et de Metz, et est élu princier du chapitre de Metz en 1411. Il succède à Raoul de Coucy à l'épiscopat de Metz en 1415. Il participe au concile de Constance (1414-1418). Il nomme comme coadjuteur Georges de Bade qui lui succède à sa mort. Il meurt le 20 avril 1459 dans la maison de la Haute-Pierre et son corps est enseveli dans la cathédrale Saint-Étienne.

-

Conrad de Serrières (145.-1504)

Conrad de Serrières est le seul fils de Jean de Serrières dit Huttin et d'Ève Maizerot, issus de lignages nobles lorrains. En 1470, il se marie en premières noces à Philippe Desch, fille de Joffroy Desch et de Lorette de Herbévillers. Devenu veuf en 1488, il convole en seconde noces avec Claude Baudoche, fille de Pierre Baudoche et Bonne de la Marck. Après leurs fiançailles le 2 mai 1491, le mariage est célébré le 25 juillet 1491, Claude est alors âgée de 13 ans et Conrad de 40 ans. Il est adoubé chevalier en 1498. Les deux époux meurent en 1504 : Claude le 9 mai et Conrad le 8 septembre.

-

Compte de l'emprunt du siège de Metz de 1444 (Metz, BM, ms. 928)

Compte de l'emprunt du siège de Metz de 1444 (Metz, BM, ms. 928)

-

Commentarii grammatici (Metz, BM, ms. 290)

Commentarii grammatici (Metz, BM, ms. 290)

Crosse de Jean Faquelo La tombe de Jean Faquelo, évêque suffragant de Metz, a été découverte au couvent des Récollets en 1973. On y a trouvé, entre autres objets, une crosse d'évêque. La volute se termine en gueule de dragon et le champ est décoré d'une crucifixion. Le cylindre est rythmé par trois anneaux torsadés. L'échine de la crosse est décorée d'un motif végétal.

Crosse de Jean Faquelo La tombe de Jean Faquelo, évêque suffragant de Metz, a été découverte au couvent des Récollets en 1973. On y a trouvé, entre autres objets, une crosse d'évêque. La volute se termine en gueule de dragon et le champ est décoré d'une crucifixion. Le cylindre est rythmé par trois anneaux torsadés. L'échine de la crosse est décorée d'un motif végétal. Croix sur le chemin de Peltre Cette croix, élevée grâce au mécénat de Nicolle Louve, se dressait sur l'ancien chemin de Metz à Peltre, à hauteur du gagnage de la Haute-Bevoye. Disparue, elle est connue par un dessin du XVIIIe siècle. Elle présentait une structure cylindrique à quatre faces, reposant sur une base circulaire et couverte d’un toit pyramidal. La décoration comprenait un personnage aux mains jointes, tenant un livre et posé sur une console. Sur chaque face, une louve soutient un écu armorié. La crucifixion y est répétée sur chaque côté, avec, dans les angles, la Vierge et saint Jean, représentés alternativement. Cette forme dite « Bildstock », attestée dès le XIVᵉ siècle, perdure jusqu’au XIXᵉ siècle : elle se compose d’un fût vertical encastré dans une base ou un socle, surmonté d’un dé de pierre crucifère. Ce dernier peut être percé de niches destinées à recevoir des statuettes ou des images peintes, ou bien orné de sculptures en demi-relief sur une, deux, trois ou quatre faces. La base, de forme prismatique ou cylindrique, est généralement peu élevée, dépassant à peine le niveau du sol. Le fût, droit et de section circulaire ou octogonale, mesure entre 1,50 et 2 mètres de haut. Il repose sur une base carrée et se termine par un chapiteau à moulure simple. Parfois, un tore placé sous le chapiteau porte un ruban auquel est suspendu un écu, orné des armoiries ou des attributs professionnels du donateur. Au-dessus, le dé de pierre est couvert d’un toit en double bâtière et creusé de quatre niches, dans lesquelles les personnages sont sculptés en réserve et en bas-relief. Un petit croisillon fleuronné ou fleurdelisé couronnait autrefois l’édicule ; toutefois, en raison de sa fragilité, il a disparu dans presque tous les cas.

Croix sur le chemin de Peltre Cette croix, élevée grâce au mécénat de Nicolle Louve, se dressait sur l'ancien chemin de Metz à Peltre, à hauteur du gagnage de la Haute-Bevoye. Disparue, elle est connue par un dessin du XVIIIe siècle. Elle présentait une structure cylindrique à quatre faces, reposant sur une base circulaire et couverte d’un toit pyramidal. La décoration comprenait un personnage aux mains jointes, tenant un livre et posé sur une console. Sur chaque face, une louve soutient un écu armorié. La crucifixion y est répétée sur chaque côté, avec, dans les angles, la Vierge et saint Jean, représentés alternativement. Cette forme dite « Bildstock », attestée dès le XIVᵉ siècle, perdure jusqu’au XIXᵉ siècle : elle se compose d’un fût vertical encastré dans une base ou un socle, surmonté d’un dé de pierre crucifère. Ce dernier peut être percé de niches destinées à recevoir des statuettes ou des images peintes, ou bien orné de sculptures en demi-relief sur une, deux, trois ou quatre faces. La base, de forme prismatique ou cylindrique, est généralement peu élevée, dépassant à peine le niveau du sol. Le fût, droit et de section circulaire ou octogonale, mesure entre 1,50 et 2 mètres de haut. Il repose sur une base carrée et se termine par un chapiteau à moulure simple. Parfois, un tore placé sous le chapiteau porte un ruban auquel est suspendu un écu, orné des armoiries ou des attributs professionnels du donateur. Au-dessus, le dé de pierre est couvert d’un toit en double bâtière et creusé de quatre niches, dans lesquelles les personnages sont sculptés en réserve et en bas-relief. Un petit croisillon fleuronné ou fleurdelisé couronnait autrefois l’édicule ; toutefois, en raison de sa fragilité, il a disparu dans presque tous les cas. Croix du Pont-aux-Loups En 1442, Nicolle Louve fait reconstruire en pierre le Pont-aux-Loups, entre les bans de la cité de Metz et de l'abbaye Saint-Martin. En 1444, il y ajoute un puits et une croix au bout du pont. On ne connaît de cette première croix que le coût, estimé à cent florins d’or, et le nom du constructeur, Jean de Commercy. Renversée par une tempête, elle est reconstruite par Henri de Ranconval en 1446. Cette nouvelle croix était protégée par un petit édifice en pierre de taille, solidement fixé à l’aide de goujons de fer et scellé au plomb. Le monument comportait une inscription rendant hommage à Nicolle Louve : « Nicole Louve chevalier conseiller et chambellan de très haut et très victorieux prince Charle septieme roy de France et de très haut et très puissant prince Philippe de Bourgogne a fait fonder et ediffier cette croix, le puits et le pont pour Jesus Christ honorer et sa sainte passion, pour le devotement prier qu’il veuille la cité conserver en bonne paix et concorde et union, la garder de ses adversaires et donner pour conclusion audit fondateur salvation 1445 ». En 1447, la croix est dorée et peinte par l’artiste Jost Haller. En mai 1729, la croix est démolie, lors de la construction de la double couronne de Moselle. Dans un premier temps, les autorités envisagèrent de la démonter, mais en raison de sa structure solidement goujonnée et scellée au plomb, cette opération se révéla impossible, et la destruction fut décidée.

Croix du Pont-aux-Loups En 1442, Nicolle Louve fait reconstruire en pierre le Pont-aux-Loups, entre les bans de la cité de Metz et de l'abbaye Saint-Martin. En 1444, il y ajoute un puits et une croix au bout du pont. On ne connaît de cette première croix que le coût, estimé à cent florins d’or, et le nom du constructeur, Jean de Commercy. Renversée par une tempête, elle est reconstruite par Henri de Ranconval en 1446. Cette nouvelle croix était protégée par un petit édifice en pierre de taille, solidement fixé à l’aide de goujons de fer et scellé au plomb. Le monument comportait une inscription rendant hommage à Nicolle Louve : « Nicole Louve chevalier conseiller et chambellan de très haut et très victorieux prince Charle septieme roy de France et de très haut et très puissant prince Philippe de Bourgogne a fait fonder et ediffier cette croix, le puits et le pont pour Jesus Christ honorer et sa sainte passion, pour le devotement prier qu’il veuille la cité conserver en bonne paix et concorde et union, la garder de ses adversaires et donner pour conclusion audit fondateur salvation 1445 ». En 1447, la croix est dorée et peinte par l’artiste Jost Haller. En mai 1729, la croix est démolie, lors de la construction de la double couronne de Moselle. Dans un premier temps, les autorités envisagèrent de la démonter, mais en raison de sa structure solidement goujonnée et scellée au plomb, cette opération se révéla impossible, et la destruction fut décidée. Croix du Haut Chemin La croix du Haut Chemin fut donné à la ville de Metz par Nicolle Louve en 1449. Elle est haute de 4,5 mètres et large de 2 mètres, composée de trois colonnes décorées, à base et chapiteaux octogonaux. Elle est surmontée d’un toit à trois pans orné de gargouilles représentant des loups, en référence à l’animal emblématique de Nicolle Louve. Classée monument historique dès 1895, elle a été détruite le 7 octobre 1939, percutée par un véhicule militaire. Elle fut reconstruite en 1981 à partir des débris, au carrefour de Villers-l'Orme à quelques centaines de mètres de son site d'origine. Selon l’abbé Kirch, elle ne comportait pas une croix à l’origine, mais un fleuron, et la croix actuelle aurait été posée sur une colonne en dessous du monument, à l’image de la croix du Pont-aux-Loups. La croix du Haut Chemin devint un lieu de passage pour les pèlerinages. Les jeunes femmes y jetaient des galets sur le toit pour connaître le nombre d’années qu’il leur faudrait attendre avant de se marier ou d’avoir des enfants — le nombre de tentatives nécessaires pour qu’un galet reste sur le toit indiquant le délai en années.

Croix du Haut Chemin La croix du Haut Chemin fut donné à la ville de Metz par Nicolle Louve en 1449. Elle est haute de 4,5 mètres et large de 2 mètres, composée de trois colonnes décorées, à base et chapiteaux octogonaux. Elle est surmontée d’un toit à trois pans orné de gargouilles représentant des loups, en référence à l’animal emblématique de Nicolle Louve. Classée monument historique dès 1895, elle a été détruite le 7 octobre 1939, percutée par un véhicule militaire. Elle fut reconstruite en 1981 à partir des débris, au carrefour de Villers-l'Orme à quelques centaines de mètres de son site d'origine. Selon l’abbé Kirch, elle ne comportait pas une croix à l’origine, mais un fleuron, et la croix actuelle aurait été posée sur une colonne en dessous du monument, à l’image de la croix du Pont-aux-Loups. La croix du Haut Chemin devint un lieu de passage pour les pèlerinages. Les jeunes femmes y jetaient des galets sur le toit pour connaître le nombre d’années qu’il leur faudrait attendre avant de se marier ou d’avoir des enfants — le nombre de tentatives nécessaires pour qu’un galet reste sur le toit indiquant le délai en années. Couvent des Frères Prêcheurs Le couvent des Frères Prêcheurs, ou couvent Sainte-Madeleine, fut fondé à Metz en 1215, grâce à l'appui du maître-échevin Régnier Thignienne. Les Dominicains de Metz refusaient de condamner les usuriers, que la papauté voulait excommunier et priver de sépulture chrétienne. De très nombreux membres des familles associées aux paraiges y élirent donc sépulture : G. Thiriot recense pas moins de 115 épitaphes antérieures à 1552 encore conservées au XVIIIe siècle ; un Dominicain du XVIIe siècle compte 230 caveaux dans le cloître. En 1552, lors du siège de la ville par Charles Quint, l'abbaye de Saint-Arnoul, située hors les murs de la ville fut détruite. Les frères prêcheurs durent quitter les lieu, où les moines bénédictins s'installèrent définitivement, malgré d'interminables procès aux XVIe et XVIIe siècle. Le couvent des Frères Prêcheurs prit alors le nom d'Abbaye royale de Saint-Arnoul. Les Bénédictins reconstruisent les bâtiments dans les années 1690. A la Révolution, le site devient une école militaire ; l'église est presque entièrement détruite en 1840. Le bâtiment est situé au 9 rue des Ours est toujours aujourd'hui un site militaire. Après le classement du site en 1986, une ancienne porte de l'église a été dégagée, surmontée, d'une Vierge de Pitié du début du XVIe siècle. Si les tombeaux ont été détruits, une grande partie des corps sont sans doute toujours enterrés.

Couvent des Frères Prêcheurs Le couvent des Frères Prêcheurs, ou couvent Sainte-Madeleine, fut fondé à Metz en 1215, grâce à l'appui du maître-échevin Régnier Thignienne. Les Dominicains de Metz refusaient de condamner les usuriers, que la papauté voulait excommunier et priver de sépulture chrétienne. De très nombreux membres des familles associées aux paraiges y élirent donc sépulture : G. Thiriot recense pas moins de 115 épitaphes antérieures à 1552 encore conservées au XVIIIe siècle ; un Dominicain du XVIIe siècle compte 230 caveaux dans le cloître. En 1552, lors du siège de la ville par Charles Quint, l'abbaye de Saint-Arnoul, située hors les murs de la ville fut détruite. Les frères prêcheurs durent quitter les lieu, où les moines bénédictins s'installèrent définitivement, malgré d'interminables procès aux XVIe et XVIIe siècle. Le couvent des Frères Prêcheurs prit alors le nom d'Abbaye royale de Saint-Arnoul. Les Bénédictins reconstruisent les bâtiments dans les années 1690. A la Révolution, le site devient une école militaire ; l'église est presque entièrement détruite en 1840. Le bâtiment est situé au 9 rue des Ours est toujours aujourd'hui un site militaire. Après le classement du site en 1986, une ancienne porte de l'église a été dégagée, surmontée, d'une Vierge de Pitié du début du XVIe siècle. Si les tombeaux ont été détruits, une grande partie des corps sont sans doute toujours enterrés. Couvent des Dominicaines Le couvent des Dominicaines, ou prêcheresses, s'installe dans l'actuelle rue Dupont-des-Loges à la fin du XIIIe siècle. Une communauté de femmes vivant en communauté au Pontiffroy s'affilie à l'ordre dominicain. L'évêque les installe sur le site d'une ancienne demeure de l'évêque de Metz, appelée Cour de Vic, sur lequel on ne sait rien. Le couvent occupait le pâté de maisons entre la rue du Coetlosquet, la rue Serpenoise, la Chaplerue et la rue Dupont-des-Loges, où se trouvait l'entrée. En 1496, la communauté entre en crise, se divisant entre soeurs réformatrices, autour de la prieure Jeanne Ferry, qui est soutenue par la cité de Metz, et soeurs opposées à un durcissement de leur règle. Les opposantes quittent le couvent en 1502 en emportant les archives. Nous ne savons donc pas grand chose sur le couvent avant cette date. Au XVIe siècle, plusieurs patriciens se font inhumer dans le monastère désormais revenu à une stricte observance de la règle dominicaine. Le couvent est supprimé à la Révolution, une partie transformée en école. Des vestiges de l'église sont encore visibles dans la cour, 21 rue Dupont-des-Loges. Le choeur de l'église à deux nefs a été transformé en logement ; il a conservé une très belle charpente médiévale.

Couvent des Dominicaines Le couvent des Dominicaines, ou prêcheresses, s'installe dans l'actuelle rue Dupont-des-Loges à la fin du XIIIe siècle. Une communauté de femmes vivant en communauté au Pontiffroy s'affilie à l'ordre dominicain. L'évêque les installe sur le site d'une ancienne demeure de l'évêque de Metz, appelée Cour de Vic, sur lequel on ne sait rien. Le couvent occupait le pâté de maisons entre la rue du Coetlosquet, la rue Serpenoise, la Chaplerue et la rue Dupont-des-Loges, où se trouvait l'entrée. En 1496, la communauté entre en crise, se divisant entre soeurs réformatrices, autour de la prieure Jeanne Ferry, qui est soutenue par la cité de Metz, et soeurs opposées à un durcissement de leur règle. Les opposantes quittent le couvent en 1502 en emportant les archives. Nous ne savons donc pas grand chose sur le couvent avant cette date. Au XVIe siècle, plusieurs patriciens se font inhumer dans le monastère désormais revenu à une stricte observance de la règle dominicaine. Le couvent est supprimé à la Révolution, une partie transformée en école. Des vestiges de l'église sont encore visibles dans la cour, 21 rue Dupont-des-Loges. Le choeur de l'église à deux nefs a été transformé en logement ; il a conservé une très belle charpente médiévale. Couvent des Cordeliers Le cloître des Récollets est un ancien couvent médiéval à Metz, construit sur la colline Sainte-Croix, « sur le mur » qui surplombe la vallée de la Seille à l'est de la ville antique. La communauté des Cordeliers, de l'ordre des franciscains, s'y installe dès 1230. L'église est consacrée en 1286 et le couvent est achevé en 1310. Des travaux d'agrandissement de l'église s'achèvent en 1376. L'église a alors une forme particulière : une très longue nef unique, le long de l'actuelle rue de l'abbé-Risse, et une abside à sept pans. Il s'agit d'un lieu de sépulture important pour les familles liées aux paraiges. Les Chaverson y possèdent une chapelle dans les années 1520. Seul vestige de l'église, un fragment du mur nord de la nef est visible à gauche en entrant, actuel mur de l'aile ouest. En 1603, les Cordeliers sont remplacés par les Récollets, issus d'une réforme de l'ordre franciscain, qui donne le nom au lieu jusqu'à nos jours. Pendant la Révolution française, la communauté est supprimée et le couvent occupé par l'armée ; l'église sert d'écurie avant d'être détruite en 1804. Au XIXe siècle, les bâtiments subsistant sont occupés par un orphelinat tenu par des religieuses. En 1970, la municipalité acquiert le site ; lors des travaux de restauration, la chapelle construite par les soeurs à la place de la nef est détruite. Depuis 2002, les locaux sont occupés, notamment, par les Archives municipales de Metz qui profitent des réservoirs d'eau situés dans l'ancien jardin du couvent, permettant un stockage massif de la documentation.

Couvent des Cordeliers Le cloître des Récollets est un ancien couvent médiéval à Metz, construit sur la colline Sainte-Croix, « sur le mur » qui surplombe la vallée de la Seille à l'est de la ville antique. La communauté des Cordeliers, de l'ordre des franciscains, s'y installe dès 1230. L'église est consacrée en 1286 et le couvent est achevé en 1310. Des travaux d'agrandissement de l'église s'achèvent en 1376. L'église a alors une forme particulière : une très longue nef unique, le long de l'actuelle rue de l'abbé-Risse, et une abside à sept pans. Il s'agit d'un lieu de sépulture important pour les familles liées aux paraiges. Les Chaverson y possèdent une chapelle dans les années 1520. Seul vestige de l'église, un fragment du mur nord de la nef est visible à gauche en entrant, actuel mur de l'aile ouest. En 1603, les Cordeliers sont remplacés par les Récollets, issus d'une réforme de l'ordre franciscain, qui donne le nom au lieu jusqu'à nos jours. Pendant la Révolution française, la communauté est supprimée et le couvent occupé par l'armée ; l'église sert d'écurie avant d'être détruite en 1804. Au XIXe siècle, les bâtiments subsistant sont occupés par un orphelinat tenu par des religieuses. En 1970, la municipalité acquiert le site ; lors des travaux de restauration, la chapelle construite par les soeurs à la place de la nef est détruite. Depuis 2002, les locaux sont occupés, notamment, par les Archives municipales de Metz qui profitent des réservoirs d'eau situés dans l'ancien jardin du couvent, permettant un stockage massif de la documentation. Couvent des Clarisses Le couvent des Clarisses (soeurs franciscaines) est fondé en 1269 dans l'actuelle rue de Paradis, sur le flanc est de la colline Sainte-Croix. Il est victime du grand incendie qui en 1318 ou 1320 ravage la colline Sainte-Croix, et sans doute largement reconstruit après. Après la Révolution, il devient couvent du Bon Pasteur, puis en 1969, accueille le Conservatoire régional Gabriel-Pierné. Des vestiges du cloître sont conservés.

Couvent des Clarisses Le couvent des Clarisses (soeurs franciscaines) est fondé en 1269 dans l'actuelle rue de Paradis, sur le flanc est de la colline Sainte-Croix. Il est victime du grand incendie qui en 1318 ou 1320 ravage la colline Sainte-Croix, et sans doute largement reconstruit après. Après la Révolution, il devient couvent du Bon Pasteur, puis en 1969, accueille le Conservatoire régional Gabriel-Pierné. Des vestiges du cloître sont conservés. Couvent des Célestins Le couvent des Célestins est fondé en 1366 par un homme de paraige messin, Bertrand Le Hungre, près de la grande place du Champ-à-Seille. Ces moines bénédictins réformés bénéficient de la générosité des élites messines et constituent une riche bibliothèque, aujourd'hui dispersée. Le couvent est supprimé en 1775. L'armée s'installe sur le site à partir de 1785 et le dévaste. En 1811, il est dévolu aux ateliers de l'arsenal du Génie. L'église est entièrement démolie en 1864. La chronique des Célestins est rédigée par leur prieur Nicole de Luttange. Son texte et ses images permettent de reconstituer la lente construction du couvent entre 1370 et 1450. La plupart des communautés religieuses de Metz sont installées soit dans la vieille cité romaine, entre la cathédrale et la porte Serpenoise, soit en périphérie de la ville. Les Célestins s'installent en bordure de la ville marchande, entre le côté sud du Champ-à-Seille et la muraille, à deux mètres en contre-bas de la place. Le couvent est donc enclavé, ce qui pose des problèmes de voisinage. La lente destruction du couvent a entraîné la dispersion de beaucoup de pièces : les livres, les archives, des fragments de sculpture et des inscriptions.

Couvent des Célestins Le couvent des Célestins est fondé en 1366 par un homme de paraige messin, Bertrand Le Hungre, près de la grande place du Champ-à-Seille. Ces moines bénédictins réformés bénéficient de la générosité des élites messines et constituent une riche bibliothèque, aujourd'hui dispersée. Le couvent est supprimé en 1775. L'armée s'installe sur le site à partir de 1785 et le dévaste. En 1811, il est dévolu aux ateliers de l'arsenal du Génie. L'église est entièrement démolie en 1864. La chronique des Célestins est rédigée par leur prieur Nicole de Luttange. Son texte et ses images permettent de reconstituer la lente construction du couvent entre 1370 et 1450. La plupart des communautés religieuses de Metz sont installées soit dans la vieille cité romaine, entre la cathédrale et la porte Serpenoise, soit en périphérie de la ville. Les Célestins s'installent en bordure de la ville marchande, entre le côté sud du Champ-à-Seille et la muraille, à deux mètres en contre-bas de la place. Le couvent est donc enclavé, ce qui pose des problèmes de voisinage. La lente destruction du couvent a entraîné la dispersion de beaucoup de pièces : les livres, les archives, des fragments de sculpture et des inscriptions. Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : une religieuse Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci est fragmentaire : il représente une religieuse en buste, avec son voile et sa guimpe, le coude gauche levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Auguste Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle.

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : une religieuse Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci est fragmentaire : il représente une religieuse en buste, avec son voile et sa guimpe, le coude gauche levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Auguste Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle. Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : un moine Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci représente un moine en buste, avec son habit de bure, sa ceinture de corde et son capuchon, le coude droit levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle.

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : un moine Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci représente un moine en buste, avec son habit de bure, sa ceinture de corde et son capuchon, le coude droit levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle. Compte de l'emprunt du siège de Metz de 1444 (Metz, BM, ms. 928)

Compte de l'emprunt du siège de Metz de 1444 (Metz, BM, ms. 928)  Commentarii grammatici (Metz, BM, ms. 290)

Commentarii grammatici (Metz, BM, ms. 290)