-

Épitaphe d'Alixette Remiat (†1548)

Après sa mort, Alixette Remiat fait placer cette stèle à côté de celle de son époux Renaud Le Gronnais, décédé accidentellement en 1531. La stèle rappelle qu'un service funéraire doit être célébré quatre fois par an en faveur des deux conjoints, et renvoie à la stèle de Renaud pour les détails.

La stèle d'Alixette est décorée de quatre écus correspondant à ses quatre quartiers de noblesse : en haut, les écus de ses grands-parents paternels : Remiat à gauche et Renguillon à droite, et ceux de ses grands-parents maternels : à gauche, Apremont aux merlettes, et à droite, Choiseul. Les écus ont été repeints, le dernier au moins fautivement : les armes de la famille champenoise de Choiseul portent D'azur, à la croix d'or, cantonnée de vingt billettes du même (croix et rectangles jaune sur fond bleu).

-

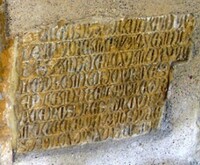

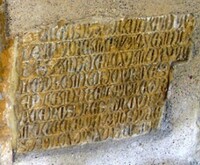

Épitaphe d'Agnel, veuve de Jacquemin de Saint-Mihiel (†1403)

Épitaphe d'Agnel, veuve de Jacquemin de Saint-Mihiel (†1403) Agnel veuve du heaumier Jacomin de Saint-Mihiel meurt le 1er septembre 1403. Elle est enterrée dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription, fragmentaire, est conservée dans la galerie ouest du cloître, tout comme celle de son mari.

Traduction : « Ci-git Agnel, jadis [jadis] femme de Jacquemin de Saint-Mihiel, qui mourut le 1er septembre 1403. Priez Dieu pour [...]. »

-

Entre deux ponts

Les exécutions capitales avaient régulièrement lieu au lieu dit « Entre deux ponts », c'est-à-dire hors les murs, au-delà de la porte du pont des Morts, sur l'île située entre les douves du Pontiffroy et le cours de la Moselle, et entre les deux parties du pont des Morts. Selon la légende de la Vouerie, le site aurait été donné à la ville par Nemmery Baudoche au milieu du XIVe siècle.

-

Enseigne de pèlerinage : sainte Barbe

Enseigne de pèlerinage : sainte Barbe Cette toute petite pièce de métal est un souvenir de pèlerinage. Sainte barbe est reconnaissable aux attributs qu'elle porte : la tour où selon la légende son père l'a enfermée, la couronne rappelant ses origines princières légendaires, et la palme, qui témoigne de son martyre. Sainte Barbe (ou Barbara) est une des saintes protectrices les plus populaires de la fin du Moyen Âge, devient la patronne du pays de Metz et le sanctuaire de Sainte-Barbe un pèlerinage populaire pour les citadins : située à 17 km de la ville, l'église pouvait faire l'objet d'un aller-et-retour dans la journée. L'enseigne a été trouvée lors des fouilles du Petit Saulcy, sous la place de la Comédie.

-

Encadrement de fenêtre armorié (hôtel de Gargan)

Encadrement de fenêtre armorié (hôtel de Gargan) Auguste Prost a gardé la trace d'un encadrement de fenêtre ou de porte sculpté déposé dans le jardin de l'hôtel de Gargan. Les armoiries sont celles d'Isabelle Louve, femme de Jean Desch (Desch et Louve) et celles de Poince de Vy (Desch et de Vy), respectivement la grand-mère et la mère du chanoine Nicolle Desch, constructeur de l'hôtel.

-

Émile Bégin (1802-1888)

-

Élisabeth de Heu (15..-1599)

Élisabeth est la fille unique de Nicolle de Heu et d'Anne de Failly. Mineure au décès de son père, elle est mise sous la tutelle de son oncle Martin de Heu, qui prend le titre de seigneur d'Ennery. Quelques jours avant son décès, son père avait déclaré devant notaire qu'il voulait que sa fille épouse Godeffroy d'Eltz lorsqu'ils auraient respectivement 11 et 13 ans. Mais sa mère Anne de Failly s'oppose à cette union à un si jeune âge. Le mariage n'est célébré que le 22 février 1565. Élisabeth meurt le 29 juillet 1599, laissant son époux veuf. Son corps est inhumé à l'église de Munschausen-lès-Clervaux (Luxembourg). À la mort d'Elisabeth, les Eltz héritent des biens des Heu et de leurs archives familiales, qui partent au Luxembourg, avant de revenir à Metz au XIXe siècle pour former le fond de Clervaux aux Archives départementales de la Moselle.

-

Église Sainte-Ségolène

Église Sainte-Ségolène L'église Sainte-Ségolène est l'une des plus anciennes églises de Metz, érigée sur la colline Sainte-Croix. L'église est construite entre 1230 et 1240, sur le site d'une église plus ancienne du VIIIIe siècle. Elle est alors une des 20 paroisses de Metz. Comme elle appartient au chapitre de la cathédrale, le curé est fréquemment choisi parmi les chanoines.

A la fin du Moyen Âge, Sainte-Ségolène est un lieu important de sépulture pour les gens de paraiges. La façade sur la cour est reconstruite à la fin du Moyen Âge, puis un porche flamboyant vient fermer la cour.

À la fin du XIXe siècle, le bâtiment est fortement remanié. Le transept, le clocher et le porche sont détruits. La nef est prolongée et une façade néo-gothique à trois portails et deux tours est construite.

-

Église Sainte-Croix

Église Sainte-Croix Cette église située rue Taison donne son nom à la colline du centre de la vieille ville de Metz, la colline Sainte-Croix. Elle est une des 17 paroisses intra-muros de la cité. Elle est détruite en 1816.

On attribue sa fondation à une légende (tardive) datant du XIème siècle. Saint Clément a fondé l'église selon la légende, faisant d'elle l'une des plus anciennes de la cité intra-muros. Cependant, la première mention de l'édifice n'est pas avant la seconde moitié du VIIème siècle. L'évêque Bertram en transfère le patronage à la collégiale de Saint-Thiébault (en 1197).

-

Église Sainte-Barbe

Église Sainte-Barbe L’église de Sainte-Barbe accueille un pèlerinage important au XVe siècle : sainte Barbe fait alors figure de sainte patronne du pays de Metz. En 1516, l'église est reconstruite par Claude Baudoche qui y fonde un couvent de clarisses : le XVIe siècle marque l'apogée du pèlerinage. Le clocher est achevé en 1604.

Après l'extinction de la famille Baudoche, des moines bénédictins installèrent un prieuré en 1634. Les seules parties de l’édifice restant de l’époque de construction (début du XVIè siècle) sont la tour sud où se trouve le clocher, et le portail. Le reste a été détruit en 1826 : la commune refuse d'entretenir un bâtiment aussi grand et reconstruit une église plus petite. Le clocher échappe à la destruction pour des raisons militaires : surplombant le plateau lorrain, il constituait un point d’observation utile pour défendre l’accès à Metz, qui pouvait se faire par la porte Sainte-Barbe.

Certains vitraux furent achetés par le chapitre de la cathédrale de Metz entre 1827 et 1829, puis placés dans les chapelles Saint-Livier et Saint Joseph, dans le déambulatoire de la cathédrale.

-

Église Saint-Vy

L'église Saint-Vy tire son nom de saint Guy (Veith ou Witz dans les pays germaniques). Elle prend ce titre en 1173 au moment où elle est élevée au rang d'église paroissiale. Elle est située devant la porte du monastère Saint-Pierre-aux-Nonnains qui la possédait.

En 1450, un incendie causé par un éclair ravage une partie de la façade. En 1552, le siège de Metz l'endommage très fortement, notamment en raison des tirs d'artillerie de la part des assiégeants. Elle est supprimée un peu plus tard lors de la fondation de la citadelle.

-

Église Saint-Victor-en-Chambre

Église Saint-Victor-en-Chambre L'église Saint-Victor est une des 17 paroisses de Metz, située près de la place de Chambre. Son chevet donne sur la rue au Blé. Elle est dédiée à saint Victor, légionnaire romain martyrisé à Marseille.

L'église est fondée au milieu du VIe siècle. Avant 1202, elle appartient à l'abbaye Saint-Arnoul puis passe entre les mains du chapitre cathédrale en 1220.

Le plan de l'église est en forme basilical à trois nefs ainsi qu'une abside à cinq pans. Le clocher se situant sans doute à la croisée du transept.

Le quartier de la place de Chambre était très animé. Il accueillait un des marchés de Metz. La paroisse comptait de nombreux artisans, notamment des ateliers de potier.

La paroisse est supprimée à la Révolution et l'église lotie, puis détruite dans les années 1820 pour construire l'actuel Marché couvert.

-

Église Saint-Simplice

La paroisse Saint-Simplice est l'une des plus grandes et peuplées de Metz, située dans le Neufbourg, le faubourg artisanal devenu le cœur de la ville marchande aux XIIIe-XVIe siècles. L'église fondée au XIe siècle donne sur la place du Change, actuelle place Saint-Louis, ayant le statut d'église paroissiale depuis au moins 1111, moment où l'abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains en reçoit le patronnage. Derrière, son cimetière avoisine les berges de la Seille, où en 2007 un diagnostic archéologique met en évidence une partie de ce dernier, mettant en avant qu'il est assez vaste avec un ossuaire et une chapelle des morts. L'église est rasée à la Révolution puis définitivement en 1809; son souvenir ne demeure que par le nom de la place Saint-Simplice.

-

Église Saint-Pierre-le-Vieux

Saint-Pierre-le-Vieux, nommée en latin « Sanctus Petrus senior », était située à l'extérieur du cloître de la cathédrale, le long de l'aile Est. Elle aurait été fondée par l'évêque saint Goery (†643). En 1314, elle est reconstruite. Une inscription est alors placée au-dessus de l’entrée à l’intérieur de l’église. D’après l’e relevé du père Meurisse au XVIIe siècle, elle était conçue en ces termes : "Voici la première église de Metz, que fonda saint Clément en l'honneur de saint Pierre, en l'an 57. Pierre Gobert, doyen de Metz, la fit reconstruite en 1314 et lui affecta des rentes" (« C’est ly premiers moustiers de Mès, ke St Clément fist en l’onour de St Pierre l’apostre à temps que ly milliaire couroit par LXVII ans, et maistres Goubers doyen de Mès la défit faire par M.CCC. et XIIII ans, et donnait rantes »).

Selon cette légende, Saint-Pierre-le-Vieux aurait donc été fondée par saint Clément lui-même du vivant de saint Pierre, rattachant l'Eglise messine à l'époque des apôtres.

Saint-Pierre-le-Vieux est détruite avec le reste du cloître dans les années 1750

-

Église Saint-Pierre de Norroy-le-Veneur

Cette église fortifiée du pays de Metz est consacrée à saint Pierre. Son architecture est hétérogène. La tour occidentale de l'église et la crypte sont romanes (XIe siècle) ; la tour orientale date du XIVe siècle ; la nef et les bas-côtés de l'abside sont reconstruits au tournant des XVe et XVIe siècles. Une clé de voûte de l'abside porte la date de 1504. L'église conserveun vitrail réalisé par Thomas de Clinchamp, maître-verrier de la cathédrale, daté du début du XVIe siècle.

-

Église Saint-Paul

L'église Saint-Paul se situe à côté de la cathédrale Saint-Étienne de Metz : elle forme l'étage de la galerie Ouest du cloître, accolé à Saint-Pierre-Aux-Images. À l'origine, sa situation à l’étage permettait une communication avec le dortoir : l'église servait d’oratoire de nuit quand les chanoines dormaient dans le dortoir du cloître et pas dans des maisons particulières.

Saint-Paul était la seule église dans l’enceinte du cloître. Les chanoines lui faisaient donation de leurs biens et prenaient l'apôtre Paul comme saint patron. C'est lui qu'on voit notamment représenté sur leur sceau.

Comme le cloître, l'église a été reconstruite au XIIIe siècle, d’après les croquis faits au XVIIIe avant sa démolition. Au XVe siècle, la chapelle est restaurée par le chanoine Jean Nicolas ; elle est ensuite appelée chapelle de la Présentation Notre-Dame.

-

Église Saint-Médard

L'église Saint-Médard était une des paroisses de Metz. Située dans l'île Chambière près de Saint-Livier, elle est pendant une trentaine d'année au milieu du XIIIe sous la protection de saint Marc l'évangéliste. Elle devient une paroisse au début du XIVe, la collégiale de Hombourg-Haut possédant le droit de patronage. Son territoire, très petit, s'étendait entre le rempart de la cité et les églises Saint-Livier et Saint-Georges. L'église disparaît en 1552 lors du siège de la cité.

-

Église Saint-Maximin

Église Saint-Maximin À l'emplacement d'une chapelle appelée Saint-Maximin-aux-Vignes, l'actuelle église est construite à partir de la fin du XIIe siècle sous l'épiscopat de l'évêque Bertram. La ville médiévale en plein essor atteint alors les vignobles d'Outre-Seille et les intègre dans ses murailles. Le bâtiment actuel comporte trois styles architecturaux : roman, gothique et baroque, résultat des différentes phases de sa construction et de ses remaniements successifs.

On y retrouve les chapelles des Louve et des Le Gronnais (chapelle dédiée saint George et à Saint-Eloi en 1365), fondées au XIVe siècle, lieu de sépulture important de ces deux familles affiliées aux paraiges. Bossuet notamment prononce l'oraison funèbre d'Henri de Gournay.

En 1753, un portail baroque est construit. Depuis Juillet 1962? l'église contient des vitraux dessinés par Jean Cocteau.

L'église est située au 61 rue Mazelle 57000 METZ.

-

Église Saint-Martin-en-Curtis

Église Saint-Martin-en-Curtis L'église Saint-Martin était une des plus importantes paroisses de Metz. Elle avait été construite à la fin de l'Antiquité à cheval sur la muraille romaine du IIIe siècle et était appelé Saint-Martin "in curtis", c'est-à-dire dans les jardins. Au XIIe siècle, quand la ville connaît son grand essor, elle n'est plus en périphérie mais au coeur des nouveaux quartiers marchands. Elle est entièrement reconstruite au début du XIIIe siècle, l'avant-nef d'abord en style roman, puis la nef en gothique. C'est alors qu'elle donne son nom à un des six paraiges de la cité. Son choeur fait l'objet de grands travaux aux XVe et XVIe siècles, quand l'église joue le rôle de nécropole à plusieurs lignages patriciens, notamment les Le Gronnais et les Heu qui y ont chacun leur chapelle. Au XIXe siècle, le clocher détruit par les militaires français est reconstruit, et l'église est amputée côté sud par l'élargissement de la rue Lasalle : le transept et le bas-côté sont rognés, détruisant notamment la chapelle des Baudoche, reliée par une galerie extérieure à l'hôtel Baudoche de l'autre côté de la rue.

Saint-Martin est restée une des paroisses de Metz jusqu'à aujourd'hui.

-

Église Saint-Marcel

L'église Saint-Marcel est mentionnée dès la fin du VIIIe siècle. On suppose qu'elle a servie d'accueil pour les vignerons et cultivateurs d'Outre-Moselle puis pour les domestiques de l'abbaye Saint-Vincent. Cette abbaye qui en détient le droit de patronage à la fin du XIIe siècle. Sans doute Saint-Marcel devient une église paroissiale aux alentours de 1235. Elle est alors entourée d'un cimetière. En 1510, elle reçoit un nouveau clocher puis en 1515, d'importants travaux y sont entrepris. En 1794, l'église est vendue puis détruite finalement en 1837.

-

Église Saint-Livier

Église Saint-Livier L'église Saint-Livier était une église paroissiale située dans le quartier du Pontiffroy construite au IXe siècle et réaménagée aux XIIIe et XVe siècles. Elle portait originellement le nom de saint Polyeucte, dont le culte était célébré par les francs au Haut Moyen Âge. Au Xe siècle, l'éveque Thierry Ier amène à Metz les reliques de saint Livier, un soldat messin qui, selon la légende, avait été décapité par les Huns. Le cortège fait étape à Saint-Polyeucte avant d'arriver à destination à l'abbaye Saint-Vincent. Il est alors impossible d'enlever de l'église : le miracle entraîne leur conservation à Saint-Polyeucte. Finalement, au XIIIe siècle, la paroisse prend le nom de Saint-Livier.

Le choeur du XIIIème siècle est conservé alors que la nef est en reconstruction en 1515.

L'église est en partie détruite par un ouragan en 1690. La paroisse est supprimée à la Révolution française, partagée en logement en 1798. Suite aux réaménagements du Pontiffroy dans les années 1970, le bâtiment est largement détruit. Seuls subsistent aujourd'hui quelques vestiges de la nef et de l'abside.

-

Église Saint-Jean-Neufmoutier

Petite église de la cité messine, Saint-Jean-Neufmoutier appartenait à l'abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains, en tant que paroisse pour les serviteurs de l'abbaye. Elle est citée pour la première fois en 1290, avec une confusion dans la dédicace à Jean le Baptiste ou à Jean l'Evangéliste.

Très simple et de petite taille, elle était construite sur un plan basilical, soutenue par quatre contreforts. Après 1552, elle devient l'église de la citadelle. Bossuet y prêche une mission en 1658. En 1813, elle est détruite et en 2003, une opération d'archéologie met au jour une partie du cimetière.

-

Église Saint-Jacques

Cette église fondée au XIIe siècle était une des 17 paroisses intra-muros de Metz. Depuis 1137, elle dépendait de la collégiale Saint-Sauveur sa voisine au sud : les deux églises devaient être parallèles, leurs choeurs donnant sur la rue Ladoucette, et leurs nefs formant le centre de l'actuelle place Saint-Jacques. Les autorités françaises d'occupation détruisent l'église en 1556, car la hauteur de son clocher aurait été une menace potentielle pour la citadelle. Le clocher est détruit dans les années 1560, l'église elle-même dans les années 1570. La place Saint-Jacques, peu à peu agrandie, est construite sur le site.

-

Église Saint-Hilaire-le-Petit

Saint-Hilaire était une des 17 paroisses intra-muros de Metz. Elle était située sur un promontoire dominant les berges de la Moselle, appelé « la Montagne Saint-Hilaire ». Elle avait été fondée à la fin du XIIe siècle dans le but de desservir un petit lotissement appartenant à l'abbaye Saint-Martin-devant-Metz. Elle disparaît en 1453 lors de la reconstruction de l'abbaye Saint-Symphorien à cet emplacement.

-

Église Saint-Hilaire-le-Grand

Saint-Hilaire-le-Grand fait partie des 17 paroisses de la cité de Metz. Nous avons peu d'informations sur l'édifice. L'église est démolie à la fin de l'été 1552 lors de la construction des bastions du retranchement de Guise.

Épitaphe d'Agnel, veuve de Jacquemin de Saint-Mihiel (†1403) Agnel veuve du heaumier Jacomin de Saint-Mihiel meurt le 1er septembre 1403. Elle est enterrée dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription, fragmentaire, est conservée dans la galerie ouest du cloître, tout comme celle de son mari. Traduction : « Ci-git Agnel, jadis [jadis] femme de Jacquemin de Saint-Mihiel, qui mourut le 1er septembre 1403. Priez Dieu pour [...]. »

Épitaphe d'Agnel, veuve de Jacquemin de Saint-Mihiel (†1403) Agnel veuve du heaumier Jacomin de Saint-Mihiel meurt le 1er septembre 1403. Elle est enterrée dans le cloître des Cordeliers, aujourd'hui les Récollets. Son inscription, fragmentaire, est conservée dans la galerie ouest du cloître, tout comme celle de son mari. Traduction : « Ci-git Agnel, jadis [jadis] femme de Jacquemin de Saint-Mihiel, qui mourut le 1er septembre 1403. Priez Dieu pour [...]. » Enseigne de pèlerinage : sainte Barbe Cette toute petite pièce de métal est un souvenir de pèlerinage. Sainte barbe est reconnaissable aux attributs qu'elle porte : la tour où selon la légende son père l'a enfermée, la couronne rappelant ses origines princières légendaires, et la palme, qui témoigne de son martyre. Sainte Barbe (ou Barbara) est une des saintes protectrices les plus populaires de la fin du Moyen Âge, devient la patronne du pays de Metz et le sanctuaire de Sainte-Barbe un pèlerinage populaire pour les citadins : située à 17 km de la ville, l'église pouvait faire l'objet d'un aller-et-retour dans la journée. L'enseigne a été trouvée lors des fouilles du Petit Saulcy, sous la place de la Comédie.

Enseigne de pèlerinage : sainte Barbe Cette toute petite pièce de métal est un souvenir de pèlerinage. Sainte barbe est reconnaissable aux attributs qu'elle porte : la tour où selon la légende son père l'a enfermée, la couronne rappelant ses origines princières légendaires, et la palme, qui témoigne de son martyre. Sainte Barbe (ou Barbara) est une des saintes protectrices les plus populaires de la fin du Moyen Âge, devient la patronne du pays de Metz et le sanctuaire de Sainte-Barbe un pèlerinage populaire pour les citadins : située à 17 km de la ville, l'église pouvait faire l'objet d'un aller-et-retour dans la journée. L'enseigne a été trouvée lors des fouilles du Petit Saulcy, sous la place de la Comédie. Encadrement de fenêtre armorié (hôtel de Gargan) Auguste Prost a gardé la trace d'un encadrement de fenêtre ou de porte sculpté déposé dans le jardin de l'hôtel de Gargan. Les armoiries sont celles d'Isabelle Louve, femme de Jean Desch (Desch et Louve) et celles de Poince de Vy (Desch et de Vy), respectivement la grand-mère et la mère du chanoine Nicolle Desch, constructeur de l'hôtel.

Encadrement de fenêtre armorié (hôtel de Gargan) Auguste Prost a gardé la trace d'un encadrement de fenêtre ou de porte sculpté déposé dans le jardin de l'hôtel de Gargan. Les armoiries sont celles d'Isabelle Louve, femme de Jean Desch (Desch et Louve) et celles de Poince de Vy (Desch et de Vy), respectivement la grand-mère et la mère du chanoine Nicolle Desch, constructeur de l'hôtel. Église Sainte-Ségolène L'église Sainte-Ségolène est l'une des plus anciennes églises de Metz, érigée sur la colline Sainte-Croix. L'église est construite entre 1230 et 1240, sur le site d'une église plus ancienne du VIIIIe siècle. Elle est alors une des 20 paroisses de Metz. Comme elle appartient au chapitre de la cathédrale, le curé est fréquemment choisi parmi les chanoines. A la fin du Moyen Âge, Sainte-Ségolène est un lieu important de sépulture pour les gens de paraiges. La façade sur la cour est reconstruite à la fin du Moyen Âge, puis un porche flamboyant vient fermer la cour. À la fin du XIXe siècle, le bâtiment est fortement remanié. Le transept, le clocher et le porche sont détruits. La nef est prolongée et une façade néo-gothique à trois portails et deux tours est construite.

Église Sainte-Ségolène L'église Sainte-Ségolène est l'une des plus anciennes églises de Metz, érigée sur la colline Sainte-Croix. L'église est construite entre 1230 et 1240, sur le site d'une église plus ancienne du VIIIIe siècle. Elle est alors une des 20 paroisses de Metz. Comme elle appartient au chapitre de la cathédrale, le curé est fréquemment choisi parmi les chanoines. A la fin du Moyen Âge, Sainte-Ségolène est un lieu important de sépulture pour les gens de paraiges. La façade sur la cour est reconstruite à la fin du Moyen Âge, puis un porche flamboyant vient fermer la cour. À la fin du XIXe siècle, le bâtiment est fortement remanié. Le transept, le clocher et le porche sont détruits. La nef est prolongée et une façade néo-gothique à trois portails et deux tours est construite. Église Sainte-Croix Cette église située rue Taison donne son nom à la colline du centre de la vieille ville de Metz, la colline Sainte-Croix. Elle est une des 17 paroisses intra-muros de la cité. Elle est détruite en 1816. On attribue sa fondation à une légende (tardive) datant du XIème siècle. Saint Clément a fondé l'église selon la légende, faisant d'elle l'une des plus anciennes de la cité intra-muros. Cependant, la première mention de l'édifice n'est pas avant la seconde moitié du VIIème siècle. L'évêque Bertram en transfère le patronage à la collégiale de Saint-Thiébault (en 1197).

Église Sainte-Croix Cette église située rue Taison donne son nom à la colline du centre de la vieille ville de Metz, la colline Sainte-Croix. Elle est une des 17 paroisses intra-muros de la cité. Elle est détruite en 1816. On attribue sa fondation à une légende (tardive) datant du XIème siècle. Saint Clément a fondé l'église selon la légende, faisant d'elle l'une des plus anciennes de la cité intra-muros. Cependant, la première mention de l'édifice n'est pas avant la seconde moitié du VIIème siècle. L'évêque Bertram en transfère le patronage à la collégiale de Saint-Thiébault (en 1197). Église Sainte-Barbe L’église de Sainte-Barbe accueille un pèlerinage important au XVe siècle : sainte Barbe fait alors figure de sainte patronne du pays de Metz. En 1516, l'église est reconstruite par Claude Baudoche qui y fonde un couvent de clarisses : le XVIe siècle marque l'apogée du pèlerinage. Le clocher est achevé en 1604. Après l'extinction de la famille Baudoche, des moines bénédictins installèrent un prieuré en 1634. Les seules parties de l’édifice restant de l’époque de construction (début du XVIè siècle) sont la tour sud où se trouve le clocher, et le portail. Le reste a été détruit en 1826 : la commune refuse d'entretenir un bâtiment aussi grand et reconstruit une église plus petite. Le clocher échappe à la destruction pour des raisons militaires : surplombant le plateau lorrain, il constituait un point d’observation utile pour défendre l’accès à Metz, qui pouvait se faire par la porte Sainte-Barbe. Certains vitraux furent achetés par le chapitre de la cathédrale de Metz entre 1827 et 1829, puis placés dans les chapelles Saint-Livier et Saint Joseph, dans le déambulatoire de la cathédrale.

Église Sainte-Barbe L’église de Sainte-Barbe accueille un pèlerinage important au XVe siècle : sainte Barbe fait alors figure de sainte patronne du pays de Metz. En 1516, l'église est reconstruite par Claude Baudoche qui y fonde un couvent de clarisses : le XVIe siècle marque l'apogée du pèlerinage. Le clocher est achevé en 1604. Après l'extinction de la famille Baudoche, des moines bénédictins installèrent un prieuré en 1634. Les seules parties de l’édifice restant de l’époque de construction (début du XVIè siècle) sont la tour sud où se trouve le clocher, et le portail. Le reste a été détruit en 1826 : la commune refuse d'entretenir un bâtiment aussi grand et reconstruit une église plus petite. Le clocher échappe à la destruction pour des raisons militaires : surplombant le plateau lorrain, il constituait un point d’observation utile pour défendre l’accès à Metz, qui pouvait se faire par la porte Sainte-Barbe. Certains vitraux furent achetés par le chapitre de la cathédrale de Metz entre 1827 et 1829, puis placés dans les chapelles Saint-Livier et Saint Joseph, dans le déambulatoire de la cathédrale. Église Saint-Victor-en-Chambre L'église Saint-Victor est une des 17 paroisses de Metz, située près de la place de Chambre. Son chevet donne sur la rue au Blé. Elle est dédiée à saint Victor, légionnaire romain martyrisé à Marseille. L'église est fondée au milieu du VIe siècle. Avant 1202, elle appartient à l'abbaye Saint-Arnoul puis passe entre les mains du chapitre cathédrale en 1220. Le plan de l'église est en forme basilical à trois nefs ainsi qu'une abside à cinq pans. Le clocher se situant sans doute à la croisée du transept. Le quartier de la place de Chambre était très animé. Il accueillait un des marchés de Metz. La paroisse comptait de nombreux artisans, notamment des ateliers de potier. La paroisse est supprimée à la Révolution et l'église lotie, puis détruite dans les années 1820 pour construire l'actuel Marché couvert.

Église Saint-Victor-en-Chambre L'église Saint-Victor est une des 17 paroisses de Metz, située près de la place de Chambre. Son chevet donne sur la rue au Blé. Elle est dédiée à saint Victor, légionnaire romain martyrisé à Marseille. L'église est fondée au milieu du VIe siècle. Avant 1202, elle appartient à l'abbaye Saint-Arnoul puis passe entre les mains du chapitre cathédrale en 1220. Le plan de l'église est en forme basilical à trois nefs ainsi qu'une abside à cinq pans. Le clocher se situant sans doute à la croisée du transept. Le quartier de la place de Chambre était très animé. Il accueillait un des marchés de Metz. La paroisse comptait de nombreux artisans, notamment des ateliers de potier. La paroisse est supprimée à la Révolution et l'église lotie, puis détruite dans les années 1820 pour construire l'actuel Marché couvert. Église Saint-Maximin À l'emplacement d'une chapelle appelée Saint-Maximin-aux-Vignes, l'actuelle église est construite à partir de la fin du XIIe siècle sous l'épiscopat de l'évêque Bertram. La ville médiévale en plein essor atteint alors les vignobles d'Outre-Seille et les intègre dans ses murailles. Le bâtiment actuel comporte trois styles architecturaux : roman, gothique et baroque, résultat des différentes phases de sa construction et de ses remaniements successifs. On y retrouve les chapelles des Louve et des Le Gronnais (chapelle dédiée saint George et à Saint-Eloi en 1365), fondées au XIVe siècle, lieu de sépulture important de ces deux familles affiliées aux paraiges. Bossuet notamment prononce l'oraison funèbre d'Henri de Gournay. En 1753, un portail baroque est construit. Depuis Juillet 1962? l'église contient des vitraux dessinés par Jean Cocteau. L'église est située au 61 rue Mazelle 57000 METZ.

Église Saint-Maximin À l'emplacement d'une chapelle appelée Saint-Maximin-aux-Vignes, l'actuelle église est construite à partir de la fin du XIIe siècle sous l'épiscopat de l'évêque Bertram. La ville médiévale en plein essor atteint alors les vignobles d'Outre-Seille et les intègre dans ses murailles. Le bâtiment actuel comporte trois styles architecturaux : roman, gothique et baroque, résultat des différentes phases de sa construction et de ses remaniements successifs. On y retrouve les chapelles des Louve et des Le Gronnais (chapelle dédiée saint George et à Saint-Eloi en 1365), fondées au XIVe siècle, lieu de sépulture important de ces deux familles affiliées aux paraiges. Bossuet notamment prononce l'oraison funèbre d'Henri de Gournay. En 1753, un portail baroque est construit. Depuis Juillet 1962? l'église contient des vitraux dessinés par Jean Cocteau. L'église est située au 61 rue Mazelle 57000 METZ. Église Saint-Martin-en-Curtis L'église Saint-Martin était une des plus importantes paroisses de Metz. Elle avait été construite à la fin de l'Antiquité à cheval sur la muraille romaine du IIIe siècle et était appelé Saint-Martin "in curtis", c'est-à-dire dans les jardins. Au XIIe siècle, quand la ville connaît son grand essor, elle n'est plus en périphérie mais au coeur des nouveaux quartiers marchands. Elle est entièrement reconstruite au début du XIIIe siècle, l'avant-nef d'abord en style roman, puis la nef en gothique. C'est alors qu'elle donne son nom à un des six paraiges de la cité. Son choeur fait l'objet de grands travaux aux XVe et XVIe siècles, quand l'église joue le rôle de nécropole à plusieurs lignages patriciens, notamment les Le Gronnais et les Heu qui y ont chacun leur chapelle. Au XIXe siècle, le clocher détruit par les militaires français est reconstruit, et l'église est amputée côté sud par l'élargissement de la rue Lasalle : le transept et le bas-côté sont rognés, détruisant notamment la chapelle des Baudoche, reliée par une galerie extérieure à l'hôtel Baudoche de l'autre côté de la rue. Saint-Martin est restée une des paroisses de Metz jusqu'à aujourd'hui.

Église Saint-Martin-en-Curtis L'église Saint-Martin était une des plus importantes paroisses de Metz. Elle avait été construite à la fin de l'Antiquité à cheval sur la muraille romaine du IIIe siècle et était appelé Saint-Martin "in curtis", c'est-à-dire dans les jardins. Au XIIe siècle, quand la ville connaît son grand essor, elle n'est plus en périphérie mais au coeur des nouveaux quartiers marchands. Elle est entièrement reconstruite au début du XIIIe siècle, l'avant-nef d'abord en style roman, puis la nef en gothique. C'est alors qu'elle donne son nom à un des six paraiges de la cité. Son choeur fait l'objet de grands travaux aux XVe et XVIe siècles, quand l'église joue le rôle de nécropole à plusieurs lignages patriciens, notamment les Le Gronnais et les Heu qui y ont chacun leur chapelle. Au XIXe siècle, le clocher détruit par les militaires français est reconstruit, et l'église est amputée côté sud par l'élargissement de la rue Lasalle : le transept et le bas-côté sont rognés, détruisant notamment la chapelle des Baudoche, reliée par une galerie extérieure à l'hôtel Baudoche de l'autre côté de la rue. Saint-Martin est restée une des paroisses de Metz jusqu'à aujourd'hui. Église Saint-Livier L'église Saint-Livier était une église paroissiale située dans le quartier du Pontiffroy construite au IXe siècle et réaménagée aux XIIIe et XVe siècles. Elle portait originellement le nom de saint Polyeucte, dont le culte était célébré par les francs au Haut Moyen Âge. Au Xe siècle, l'éveque Thierry Ier amène à Metz les reliques de saint Livier, un soldat messin qui, selon la légende, avait été décapité par les Huns. Le cortège fait étape à Saint-Polyeucte avant d'arriver à destination à l'abbaye Saint-Vincent. Il est alors impossible d'enlever de l'église : le miracle entraîne leur conservation à Saint-Polyeucte. Finalement, au XIIIe siècle, la paroisse prend le nom de Saint-Livier. Le choeur du XIIIème siècle est conservé alors que la nef est en reconstruction en 1515. L'église est en partie détruite par un ouragan en 1690. La paroisse est supprimée à la Révolution française, partagée en logement en 1798. Suite aux réaménagements du Pontiffroy dans les années 1970, le bâtiment est largement détruit. Seuls subsistent aujourd'hui quelques vestiges de la nef et de l'abside.

Église Saint-Livier L'église Saint-Livier était une église paroissiale située dans le quartier du Pontiffroy construite au IXe siècle et réaménagée aux XIIIe et XVe siècles. Elle portait originellement le nom de saint Polyeucte, dont le culte était célébré par les francs au Haut Moyen Âge. Au Xe siècle, l'éveque Thierry Ier amène à Metz les reliques de saint Livier, un soldat messin qui, selon la légende, avait été décapité par les Huns. Le cortège fait étape à Saint-Polyeucte avant d'arriver à destination à l'abbaye Saint-Vincent. Il est alors impossible d'enlever de l'église : le miracle entraîne leur conservation à Saint-Polyeucte. Finalement, au XIIIe siècle, la paroisse prend le nom de Saint-Livier. Le choeur du XIIIème siècle est conservé alors que la nef est en reconstruction en 1515. L'église est en partie détruite par un ouragan en 1690. La paroisse est supprimée à la Révolution française, partagée en logement en 1798. Suite aux réaménagements du Pontiffroy dans les années 1970, le bâtiment est largement détruit. Seuls subsistent aujourd'hui quelques vestiges de la nef et de l'abside.