-

Lambert Pierresson (14..-150.)

Lambert Pierresson est un chanoine de la cathédrale de Metz. Il réside à la maison canoniale en la rue des Prêcheurs, aujourd'hui détruite, dans les années 1500. Il offre des vitraux à l'église de Fèves, réalisés par Thomas de Clinchamp. Lambert Pierresson peut être apparenté à un autre chanoine, Didier Pierresson, mort en 1550.

-

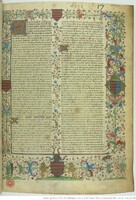

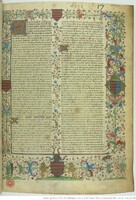

Lancelot-Graal (Paris, BNF, FR 98)

Lancelot-Graal (Paris, BNF, FR 98)

-

Lansival, Renée, « Le port médiéval de Metz sous la place de la Comédie. Les apports de la fouille préventive du "parking Comédie" »

Lansival, Renée, « Le port médiéval de Metz sous la place de la Comédie. Les apports de la fouille préventive du "parking Comédie" », dans Julien Trapp (dir.), Metz à la fin du Moyen Âge (fin XIVe - milieu XVIe siècle), Milan, Éditions Silvana, 2024, p. 40-44.

-

Larchey, Lorédan, « Les maîtres bombardiers, canonniers et couleuvriniers de la cité de Metz »

Larchey, Lorédan, « Les maîtres bombardiers, canonniers et couleuvriniers de la cité de Metz », Mémoires de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Moselle, 1861, p. 107-193.

-

Larchey, Lorédan, « Notice sur l'Hôpital Saint-Nicolas de Metz »

Larchey, Lorédan, « Notice sur l'Hôpital Saint-Nicolas de Metz », Mémoires de l'Académie impériale de Metz, 1852-1853, p. 173-228.

-

Laurent Coulon (14..-1495)

Laurent Coulon est issu d'une famille aisée de la bourgeoisie de Metz. Il est chanoine de Saint-Sauveur, et chanoine de la cathédrale de Metz à partir de 1467. Il est élu coûtre du chapitre cathédrale en 1474. Il meurt le 13 avril 1495 et est enterré dans la cathédrale de Metz . Son épitaphe a été trouvée lors de fouilles en 1911.

Après sa mort, les Coullon ou Goullon se trouvent régulièrement mentionnés au cours du XVIe siècle, notamment à titre de secrétaire de la cité.

-

Laurent de Toul (14..-1466)

Laurent de Toul est le fils de Werry de Toul et de Idette Bouchatte, riche héritière du patrimoine familial. Aucune épouse ne lui est connue, il est possible que Laurent de Toul soit resté célibataire. Sans qu'on puisse l'expliquer, on note que Laurent mène une carrière municipale beaucoup plus modeste que son père : pas inscrit au paraige de Porte-Moselle comme celui-ci, mais dans le Commun comme son grand-père maternel Wiriat Bouchette. Il n'occupe jamais l'office de maître-échevinat et n'obtient aucun échevinage. Il meurt après une carrière municipale d'une trentaine d'années le 3 mai 1466 durant l'épidémie de peste qui ravage la ville.

-

Laurent Le Gronnais (13..-1396)

Laurent Le Gronnais est le fils de Maheu Le Gronnais dit Volgenel et de Seliziette Renguillon. Il épouse Catherine, fille de Jean Baudoche et de Jennette de Heu avant 1384 et avec qui il a trois enfants qui nous soient connus : Catherine, Nicolle et Jean. Fait chevalier en 1383, il meurt durant la bataille de Nicopolis le 25 septembre 1396 qui avait opposé l'armée de croisés de Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie, aux troupes turques du sultan ottoman Bayezid Ier. Son corps est enseveli au couvent des Célestins. Veuve, Catherine meurt à son tour en 1399.

-

Lazzari, Antoine, Une histoire messine de la dynastie impériale des Luxembourg : les Chroniques de Jacques Dex (vers 1439)

Lazzari, Antoine, Une histoire messine de la dynastie impériale des Luxembourg : les Chroniques de Jacques Dex (vers 1439), thèse de l'Université de Luxembourg, 2020

-

Le bestiaire

Au Moyen Âge, le bestiaire ou le Livre des natures des animaux est un recueil de fables et de moralités. La description des animaux réels ou imaginaires est utilisée comme métaphore de la morale. Le plus ancien bestiaire est le Physiologus, écrit en grec à Alexandrie au IIe siècle. A partir du XIIe siècle, les bestiaires se multiplient en Angleterre et dans le Nord de la France. D’abord rédigés en latin, ils sont ensuite écrits en français. Les auteurs cultivent d’ailleurs ce genre littéraire jusqu’à proposer toutes sortes d’adaptations allant du bestiaire philosophique au bestiaire courtois. On retrouve les thèmes du bestiaire à Metz dans certains manuscrits et sur le célèbre plafond de la maison du 8, rue Poncelet, datant du XIIIe siècle.

-

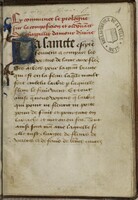

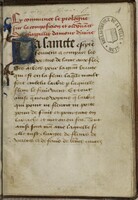

Le chapelet d'amour divine (Metz, BM, ms. 678)

Le chapelet d'amour divine (Metz, BM, ms. 678) Metz (Moselle)

-

Le Commun (paraige)

Le Commun (paraige) Sixième paraige à apparaître à Metz, d'origine plus modeste et plus récente que les cinq paraiges anciens. Ses membres sont majoritairement issus des éléments riches de la communauté urbaine ou des étrangers récemment installés à Metz.

À la différence des autres paraiges, le Commun ne possède pas d'armoiries ni de sceau. On retrouve, dans les armoriaux messins, le blason de la famille de Heu, la plus importante de ce paraige au tournant du XVIe siècle.

-

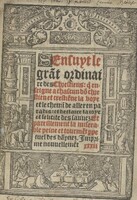

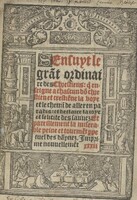

Le Grant Ordinaire des chrestiens (Metz, BM, inc. 466)

Le Grant Ordinaire des chrestiens (Metz, BM, inc. 466) Paris (Île-de-France)

-

Le livre des Heu (Bruxelles, BR, ms. Goethals 1327)

Le livre des Heu (Bruxelles, BR, ms. Goethals 1327)

-

Le renard de Collignon d’Abocourt fait peur à toute la maison

-

Le Roman de la Rose (Montpellier, BU, ms. H 246)

Le Roman de la Rose (Montpellier, BU, ms. H 246) Incertain

-

Le roman des Loherains : Hervis de Metz, Garin le Loherain et Girbert de Metz (Paris, BNF, FR 19160)

Le roman des Loherains : Hervis de Metz, Garin le Loherain et Girbert de Metz (Paris, BNF, FR 19160) Metz (Moselle)

-

Le Tocsin

Le Tocsin est une cloche datée de l'année 1501, aujourd'hui installée à la cathédrale Saint-Étienne, dont elle est une des plus anciennes cloches. Mais cette cloche avait été fondue pour la collégiale Saint-Thiébaut, installée à la fin du Moyen Âge au sud de la cité. En 1555, après la démolition de Saint-Thiébaut, elle fut remontée à la cathédrale dans la tour de Mutte pour servir à la cité. Son usage a dès lors été civil : le Tocsin donnait l'alarme. Il servait également au rappel des heures, quand le guetteur installé dans la tour sonnait pour attester qu'il était bien à son poste.

La cloche est décorée d'un médaillon en losange qui représente saint Christophe portant l'Enfant Jésus, et d'un médaillon rond qui montre peut-être une scène de chasse à la licorne. Un écu armorié porte une bande chargée de trois lions passants, et d'une cloche en chef.

-

Le travail du cuir

À Metz, les artisans du cuir, tanneurs et mégissiers, et les cordonniers fabricants de chaussures, étaient installés dans le quartier d'Outre-Seille, souvent au bord de la rivière.

Pour fabriquer une chaussure, le cordonnier utilisait la technique du cousu-retourné, aujourd'hui employé pour les ballerines : il cousait les différentes pièces de cuir ensemble en les positionnant sur l’envers. Après assemblage, la chaussure était intégralement retournée et mise sur un embauchoir (moule en métal) chaud pour prendre sa forme définitive : c’est le formage. Il faut un cuir bien souple pour que la chaussure puisse être retournée.

-

Le vieux Hannes le Barbier (14..-15..)

Nous ne connaissons pas le patronyme d'Hannes, dit le Vieux de derrière Saint-Sauveur. Ce barbier résidait dans le quartier Saint-Jacques. À ce titre, il participe à la fête de la dédicace de l'église Saint-Jacques en 1513 organisée par Philippe de Vigneulles. Dès 1505, il devient le parrain de Jacques, fils de Philippe de Vigneulles et de Zabeline Le Sarte.

-

Le Voyage de Jean de Mandeville traduit par Otto de Diemeringen (Paris, BNF, Allemand 150)

Le Voyage de Jean de Mandeville traduit par Otto de Diemeringen (Paris, BNF, Allemand 150) Vallée du Rhin?

-

Leclerc, Jean, « Les anciens vitraux de l'église Saint-Martin de Metz »

Leclerc, Jean, « Les anciens vitraux de l'église Saint-Martin de Metz », Annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie Lorraine, t. XLVI, 1937, p. 321-350.

-

Léon Germain de Maidy (1853-1927)

-

Léonard Pricard (147.-1541)

Léonard Pricard est originaire d'Aix-la-Chapelle. Encore enfant, il devient apprenti à Metz chez un barbier lui-même sans doute d'origine allemande, Hannes, établi place du Quarteau. En 1485, Léonard joue le rôle principal d'un mystère joué près de chez son maître, place Saint-Louis : le mystère de sainte Barbe. Son jeu émeut tant la foule que les riches se disputent l'honneur de faire quelque chose pour lui. Le chanoine Jean Chardalle le prend alors sous sa protection et l'envoie faire des études dans « la meilleure école » de Metz (Vigneulles ne précise pas laquelle). Léonard joue à nouveau, l'année suivante, dans le Mystère de sainte Catherine, mais sa voix a mué et il a moins de succès. Mais à l'école, il se révèle extrêmement doué, et Chardalle l'envoie poursuivre sa formation à Paris, où il devient maître ès arts, ce qui est le premier degré de l'université. De retour à Metz, il devient maître d'école et « régent » de l'école de Saint-Sauveur dans les années 1490. Léonard ne n'arrête pas là : il obtient une prébende de chanoine dans sa ville natale d'Aix. Nous savons tout cela grâce à Philippe de Vigneulles, qui raconte le mystère de sainte Barbe et ne donne que le prénom du jeune acteur.

Or un seul chanoine d'Aix porte ce prénom : nous pouvons identifier l'ancien apprenti barbier avec Léonard Pricard, chanoine d'Aix de 1506 à 1541. Devenu un savant humaniste, Léonard a l'honneur de correspondre avec le « prince des humanistes », Érasme.

Les savants de la fin du XIXe siècle ont supposé que Philippe de Vigneulles et Léonard, qui devaient avoir le même âge, ont été amis d'enfance, et qu'en 1510, lors de son pèlerinage à Aix-la-Chapelle, Philippe en profite pour aller rendre visite à son ancien ami devenu chanoine. Lui-même n'en dit rien ni dans sa Chronique, ni dans ses Mémoires. Il écrit seulement qu'il l'a connu quand il était maître d'école, et que l'ancien acteur amateur est devenu chanoine à Aix, un homme aux responsabilités importantes (« porter grand office »). Plutôt qu'un ami d'enfance, Léonard est pour Philippe un voisin du quartier Saint-Jacques et (pourquoi pas?) le maître d'école de ses enfants.

-

Les cent nouvelles nouvelles (Metz, BM, ms. 1562)

Les cent nouvelles nouvelles (Metz, BM, ms. 1562) Metz (Moselle)

Lancelot-Graal (Paris, BNF, FR 98)

Lancelot-Graal (Paris, BNF, FR 98)  Le chapelet d'amour divine (Metz, BM, ms. 678) Metz (Moselle)

Le chapelet d'amour divine (Metz, BM, ms. 678) Metz (Moselle) Le Commun (paraige) Sixième paraige à apparaître à Metz, d'origine plus modeste et plus récente que les cinq paraiges anciens. Ses membres sont majoritairement issus des éléments riches de la communauté urbaine ou des étrangers récemment installés à Metz. À la différence des autres paraiges, le Commun ne possède pas d'armoiries ni de sceau. On retrouve, dans les armoriaux messins, le blason de la famille de Heu, la plus importante de ce paraige au tournant du XVIe siècle.

Le Commun (paraige) Sixième paraige à apparaître à Metz, d'origine plus modeste et plus récente que les cinq paraiges anciens. Ses membres sont majoritairement issus des éléments riches de la communauté urbaine ou des étrangers récemment installés à Metz. À la différence des autres paraiges, le Commun ne possède pas d'armoiries ni de sceau. On retrouve, dans les armoriaux messins, le blason de la famille de Heu, la plus importante de ce paraige au tournant du XVIe siècle. Le Grant Ordinaire des chrestiens (Metz, BM, inc. 466) Paris (Île-de-France)

Le Grant Ordinaire des chrestiens (Metz, BM, inc. 466) Paris (Île-de-France) Le livre des Heu (Bruxelles, BR, ms. Goethals 1327)

Le livre des Heu (Bruxelles, BR, ms. Goethals 1327)  Le Roman de la Rose (Montpellier, BU, ms. H 246) Incertain

Le Roman de la Rose (Montpellier, BU, ms. H 246) Incertain Le roman des Loherains : Hervis de Metz, Garin le Loherain et Girbert de Metz (Paris, BNF, FR 19160) Metz (Moselle)

Le roman des Loherains : Hervis de Metz, Garin le Loherain et Girbert de Metz (Paris, BNF, FR 19160) Metz (Moselle) Le Voyage de Jean de Mandeville traduit par Otto de Diemeringen (Paris, BNF, Allemand 150) Vallée du Rhin?

Le Voyage de Jean de Mandeville traduit par Otto de Diemeringen (Paris, BNF, Allemand 150) Vallée du Rhin? Les cent nouvelles nouvelles (Metz, BM, ms. 1562) Metz (Moselle)

Les cent nouvelles nouvelles (Metz, BM, ms. 1562) Metz (Moselle)