-

Henri de Lorraine, évêque de Metz (142.-1505)

Henri de Lorraine est le fils d'Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont et de sa femme Marie d'Harcourt. Il devient évêque de Thérouanne, en Picardie, en 1457, puis obtient le siège de Metz en 1484. Henri réside très peu à Metz pendant son épiscopat, durant lequel le chapitre reconstruit la cathédrale.

C'est la première fois depuis le XIIIe siècle qu'un membre de la famille ducale de Lorraine monte sur le trône épiscopal, suscitant la crainte des Messins. Mais à sa mort en 1505, son petit-neveu Jean, fils de son neveu le duc René II, lui succède, alors qu'il n'est encore qu'un enfant, permettant la main-mise durable de la maison ducale sur le pouvoir épiscopal.

-

Henri de Lenoncourt (1...-141.)

Peut-être issu du lignage lorrain des Lenoncourt, des nobles au service des ducs de Lorraine, Henri de Lenoncourt est chanoine de la cathédrale. Simple acolyte, il n'a pas reçu les ordres majeurs. Il occupe la fonction de primicier en 1390 mais n'obtient de prébende qu'en 1393. Il habite la maison canoniale n°1, dite la Princerie.

-

Henri de Hombourg (13..-1352)

Henri de Hombourg est chanoine de la cathédrale de Metz et réside à l'Aumônerie. On sait qu'il est élu chanoine le 28 Janvier 1339 par le pape Benoît XII, résidant alors à Avignon. À la suite d'un mécontentement avec le roi de Bohême, il s'installe définitivement à Metz. Il est mort le 18 Juin 1352, comme en atteste les registres.

-

Henri de Chambre (12..-1296)

Henri de Chambre est le fils de Jacques de Chambre et d'une certaine Ailey. Il meurt sans doute jeune encore célibataire le 19 novembre 1296. Son corps est enseveli à l'église Saint-Victor-en-Chambre.

-

Henri de Bouc (13..-1378)

Henri de Bouc est originaire du royaume de france et est chanoine du chapitre de la cathédrale de Metz. En 1368 il occupe la charge de boursier du chapitre et rend sa comptabilité pour la réparation du toit de Saint-Pierre-le-Vieux. Il habite la maison n°17 où il y meurt à Metz en 1378.

-

Henri d'Orquevaulz (14..-14..)

Henri d'Orquevaulz (14..-14..) Ce peintre et enlumineur est actif à Metz dans les années 1440-1460. On lui attribue six manuscrits enluminés et une peinture murale de la cathédrale.

-

Henri Bustrof de Ranconval (14..-14..)

Henri Bustrof de Ranconval est un maître-maçon actif à Metz au XVe siècle. Il a contribué à l’édification du boulevard de la porte des Allemands. En août 1444, il construit une nouvelle tour sur les murs de la cité entre le pont des Morts et Saint-Vincent, puis il renforce les murs entre la porte « Paitair » et le « chastel » du pont des Morts. En août 1445, il est chargé de reconstruire la croix du Pont-aux-Loups renversée par une tempête. En juin 1472, il construit la tour d'un moulin à vent au Saulcy. Le 10 mai 1481, il débute les travaux de la nouvelle église de l'abbaye Saint-Symphorien.

-

Hennequin de Tournay (13..-1384)

Nous ne connaissons pas l'ascendance d'Hennequin de Tournay, un meunier qui achète une table de changeur à Metz en 1361. Il épouse Catherine, fille de Maheu Gourdat dit Linglois et d'une Martenette. Il meurt le 14 juillet 1384 et son corps est enseveli en l'église Simplice (ou Saint-Supplice). Ses fils Perrin et Godeffrin accèdent au paraige du Commun par le mariage d'Hennequin avec Catherine Gourdat. Les Tournay occuperont sur plusieurs génération la charge de changeur à Metz.

-

Hennequin Arnoult de Hettange (13..-1462)

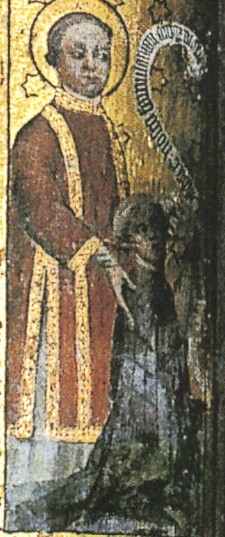

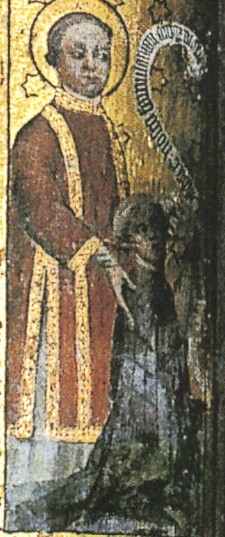

Hennequin Arnoult de Hettange (13..-1462) Hennequin Arnoult est un chanoine de la cathédrale de Metz, origine du village de Hettange-Grande (Moselle), dans le duché de Luxembourg. Il est mentionné pendant plus de cinquante ans à la cathédrale de Metz : sous-diacre en 1408, sans doute encore assez jeune, il accède à la dignité de chantre en 1448. En 1452, il offre deux vitraux à la cathédrale, puis en 1458, un précieux missel. Il meurt en 1462. Une peinture murale, le Christ aux outrages, encore conservée aujourd'hui au 6e pilier gauche de la nef de la cathédrale, commémore son décès. Il y est représenté en donateur, à genoux, présenté au Christ par saint Étienne, le patron de la cathédrale.

-

Hector de Vigneulles (1509-1509)

Né en juillet 1509, Hector est le onzième enfant de Philippe de Vigneulles et Zabeline Le Sarte. Il meurt trois mois plus tard en septembre 1509. Ses parrains sont messire Dom Jean et le seigneur Nicole Roucel et sa marraine est Isabelle, épouse de Martin d'Ingenheim, clerc des Sept de la Guerre.

-

Heber-Suffrin, François, « Saint-Pierre-Aux-Nonnains »

Heber-Suffrin, François, « Saint-Pierre-Aux-Nonnains », dans Congrès archéologique de France. 149e session. Les Trois-Évêchés et l’ancien duché de Bar. 1991, Société française d'archéologie, Paris, 1995, p. 495-515.

-

Héber-Suffrin, François, « L’église abbatiale Sainte-Marie-aux-Nonnains de Metz »

Héber-Suffrin, François, « L’église abbatiale Sainte-Marie-aux-Nonnains de Metz », Cahiers du CRATHMA (Centre de recherche sur l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge), 1982, p. 71-100.

-

Hartwich Henzelen de Boulay (1...-1455)

Hartwich ou Hartwig Henzelen de Boulay est un clerc sans doute origine de Boulay. Il est à distinguer de la famille messine des Boulay, liée aux paraiges au XVe siècle. En 1444, il est cité comme chanoine du chapitre de Saint-Thiébaut. Elu chanoine de la cathédrale, il refuse son stage en 1452, ce qui lui vaut de perdre sa prébende. Il est pourtant cité parmi les chanoines en 1455, peu de temps avant son décès. Selon les registres édités par Mgr Pelt, il aurait été enterré dans l’église de Baden au diocèse de Spire.

-

Haquebute de Mardigny

Haquebute de Mardigny Le musée de la Cour d'or conserve trois haquebutes en provenance du château de Mardigny. Cette pièce d'artillerie de petit calibre et portative est l'ancêtre du fusil. Elle pèse environ 10 kg et pouvait tirer des balles de plomb (« plommées ») de 25 à 30 mm de diamètre à une cinquantaine de mètres.

Selon un inventaire du début du XVIe siècle, la cité de Metz possédait pas moins de 162 haquebutes, qui constituaient un tiers de son artillerie.

-

Haquebute de Mardigny

Haquebute de Mardigny Le musée de la Cour d'or conserve trois haquebutes en provenance du château de Mardigny. Cette pièce d'artillerie de petit calibre et portative est l'ancêtre du fusil. Elle pèse environ 10 kg et pouvait tirer des balles de plomb (« plommées ») de 25 à 30 mm de diamètre à une cinquantaine de mètres.

Selon un inventaire du début du XVIe siècle, la cité de Metz possédait pas moins de 162 haquebutes, qui constituaient un tiers de son artillerie.

-

Hans-Collas, Ilona, « Les décors peints du XVIe siècle dans les demeures messines et lorraines »

Hans-Collas, Ilona, « Les décors peints du XVIe siècle dans les demeures messines et lorraines », Mémoires de l'Académie nationale de Metz, 2008, p. 191-215.

-

Hans-Collas, Ilona, « La peinture à Metz au milieu du XVe siècle. Manuscrit et peinture murale de l’atelier d’Henri d’Orquevaulz »

Hans-Collas, Ilona, « La peinture à Metz au milieu du XVe siècle. Manuscrit et peinture murale de l’atelier d’Henri d’Orquevaulz », Revue de l'art, 20000/4, n°130, p. 40-46.

-

Hans-Collas Ilona, Une peinture murale gothique conservée dans l'ancien couvent des Récollets à Metz

Hans-Collas Ilona, Une peinture murale gothique conservée dans l'ancien couvent des Récollets à Metz, Bulletin Monumental, t. 157-3, 1999, p. 301-303.

-

Hannoncelles, Gérard d', Metz Ancien

Hannoncelles, Gérard d', « Metz Ancien », 2 vol., Metz, Typographie de Rousseau-Pallez, 1856.

-

Hannès de Saint-Julien (13..-1398)

L'ascendance d'Hannès de Saint-Julien nous est inconnue : il est probablement lié par parenté à Jacomin et Collignon de Saint-Julien inscrits au paraige de Jurue. Il épouse la fille de Jean Eulecol, dont aucune descendance n'est connue. Avec son beau-père, il est accusé de forgerie par la cité. À eux deux, ils auraient forgés pour 3500 livres de monnaies messines de faux actes d'amandellerie. Bannis de la cité, ils se réfugient à Pont-à-Mousson où meurent Hannès, qui fomente un soulèvement contre la cité, est livré à la ville, mis au pilori et pendu en 1399.

-

Hannès de Ranconval (14..-14..)

Hannès de Ranconval, aussi appelé par son prénom français Jean, est le fils du maître-maçon Henri Bustrof de Ranconval. Il travaille comme son père au service de la citée de Metz. Il est d'abord mentionné sur le chantier de la cathédrale, d'en 1468 à la « claire-voie », puis de la mi-juillet 1478 jusqu'à 1481, il travaille au grand clocher de la cité, la tour de Mutte, qu'il dote d'une flèche de style gothique. Le chanoine Jacques d'Insming lui aurait succédé à la direction des travaux de la cathédrale en 1486. En 1494, Hannès est toujours au service de la ville, oeuvrant sur les terrasses de la porte du Pont-Rengmont.

-

Hanna Schäfer (19..-)

Hanna Schäfer est une historienne médiéviste allemande.

-

Haag, Eugène et Émile, La France protestante

Haag, Eugène, Haag Émile, La France protestante, t. 1, 2e éd., Paris, 1877.

-

Guyot de Hampont (14..-14..)

Guyot de Hampont est le fils de Guyot de Hampont l'armoyeur et de Catherine Morel. Il entre en paraige grâce au mariage de son père, son grand-père maternel, Maheu Morel, étant homme du paraige de Jurue. D'abord inscrit sur les listes des nouveaux officiers et au paraige de Jurue, il change pour le paraige de Porte-Moselle dans lequel il mène une carrière active au sein du conseil des Treize jurés. Aucune alliance ne lui est connue. Il meurt à une date inconnue après 1481, date de son dernier mandat.

-

Guy de Comborne (13..-13..)

Guy de Comborne est un chanoine de la cathédrale de Metz. Il réside à l'Aumônerie entre 1366 et 1368.

Henri d'Orquevaulz (14..-14..) Ce peintre et enlumineur est actif à Metz dans les années 1440-1460. On lui attribue six manuscrits enluminés et une peinture murale de la cathédrale.

Henri d'Orquevaulz (14..-14..) Ce peintre et enlumineur est actif à Metz dans les années 1440-1460. On lui attribue six manuscrits enluminés et une peinture murale de la cathédrale. Hennequin Arnoult de Hettange (13..-1462) Hennequin Arnoult est un chanoine de la cathédrale de Metz, origine du village de Hettange-Grande (Moselle), dans le duché de Luxembourg. Il est mentionné pendant plus de cinquante ans à la cathédrale de Metz : sous-diacre en 1408, sans doute encore assez jeune, il accède à la dignité de chantre en 1448. En 1452, il offre deux vitraux à la cathédrale, puis en 1458, un précieux missel. Il meurt en 1462. Une peinture murale, le Christ aux outrages, encore conservée aujourd'hui au 6e pilier gauche de la nef de la cathédrale, commémore son décès. Il y est représenté en donateur, à genoux, présenté au Christ par saint Étienne, le patron de la cathédrale.

Hennequin Arnoult de Hettange (13..-1462) Hennequin Arnoult est un chanoine de la cathédrale de Metz, origine du village de Hettange-Grande (Moselle), dans le duché de Luxembourg. Il est mentionné pendant plus de cinquante ans à la cathédrale de Metz : sous-diacre en 1408, sans doute encore assez jeune, il accède à la dignité de chantre en 1448. En 1452, il offre deux vitraux à la cathédrale, puis en 1458, un précieux missel. Il meurt en 1462. Une peinture murale, le Christ aux outrages, encore conservée aujourd'hui au 6e pilier gauche de la nef de la cathédrale, commémore son décès. Il y est représenté en donateur, à genoux, présenté au Christ par saint Étienne, le patron de la cathédrale. Haquebute de Mardigny Le musée de la Cour d'or conserve trois haquebutes en provenance du château de Mardigny. Cette pièce d'artillerie de petit calibre et portative est l'ancêtre du fusil. Elle pèse environ 10 kg et pouvait tirer des balles de plomb (« plommées ») de 25 à 30 mm de diamètre à une cinquantaine de mètres. Selon un inventaire du début du XVIe siècle, la cité de Metz possédait pas moins de 162 haquebutes, qui constituaient un tiers de son artillerie.

Haquebute de Mardigny Le musée de la Cour d'or conserve trois haquebutes en provenance du château de Mardigny. Cette pièce d'artillerie de petit calibre et portative est l'ancêtre du fusil. Elle pèse environ 10 kg et pouvait tirer des balles de plomb (« plommées ») de 25 à 30 mm de diamètre à une cinquantaine de mètres. Selon un inventaire du début du XVIe siècle, la cité de Metz possédait pas moins de 162 haquebutes, qui constituaient un tiers de son artillerie. Haquebute de Mardigny Le musée de la Cour d'or conserve trois haquebutes en provenance du château de Mardigny. Cette pièce d'artillerie de petit calibre et portative est l'ancêtre du fusil. Elle pèse environ 10 kg et pouvait tirer des balles de plomb (« plommées ») de 25 à 30 mm de diamètre à une cinquantaine de mètres. Selon un inventaire du début du XVIe siècle, la cité de Metz possédait pas moins de 162 haquebutes, qui constituaient un tiers de son artillerie.

Haquebute de Mardigny Le musée de la Cour d'or conserve trois haquebutes en provenance du château de Mardigny. Cette pièce d'artillerie de petit calibre et portative est l'ancêtre du fusil. Elle pèse environ 10 kg et pouvait tirer des balles de plomb (« plommées ») de 25 à 30 mm de diamètre à une cinquantaine de mètres. Selon un inventaire du début du XVIe siècle, la cité de Metz possédait pas moins de 162 haquebutes, qui constituaient un tiers de son artillerie.