-

Tombeau de Perrette Brady (†1409)

Tombeau de Perrette Brady (†1409) Le tombeau de Perrette Brady était aux Récollets. Il a disparu, seul en subsiste une sculpture de la Mort de la Vierge. Mais Dieudonné l'a décrit en 1770. Le manuscrit subsistant conserve le texte de l'épitaphe et la description du gisant de Perrette (BMM 910, folio 299).

-

Tombeau de Nicolle IV de Heu (†1547)

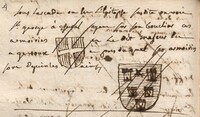

Tombeau de Nicolle IV de Heu (†1547) Le tombeau de Nicolle IV de Heu était placé contre un mur sous le parvis à la porte de l'église des Célestins. La pierre tombale noire était disposée sous un somptueux monument classique, avec fronton triangulaire et colonnes cannelées. Une inscription funéraire et les armoiries des ancêtres du défunt y étaient disposées. Le tombeau a disparu avec le couvent des Célestins, mais il nous est connu par un dessin du peintre Louis Boudan, collaborateur de François de Gaignières (+1715), et par une description de dom Dieudonné en 1770 (éditée par Ernest de Bouteiller, p. 82), accompagnée d'un dessin très sommaire.

Les armoiries affichées mettent en valeur les ancêtres maternels du défunt, puissants barons luxembourgeois. Sur le fronton, l'écu est écartelé (divisé en quatre) aux armes des Heu et des Chinery, dont Nicolle IV descend par sa grand-mère maternelle Marguerite de Brandebourg. Un écusson posé sur le tout porte les armes de Meyssembourg, seigneurie de son grand-père maternel. Sur les côtés du monument, huit écus attestent les quatre quartiers de noblesse de Nicolle IV. Les quatre écus à droite sont ceux des grands-parents de Marguerite. Mais les écus à gauche sont ceux de ses arrière-grands-parents paternels, Nicolas Ier de Heu et Isabelle Mortel, Girardin Chevalat et Isabelle Baudoche, en excluant donc certains écus de la génération suivante, peut-être pour cacher une mésalliance (Jean-Christophe Blanchard, p. 14).

-

Tombeau de Maheu Ruece (†1350)

Tombeau de Maheu Ruece (†1350) Maheu Ruece, aman de la paroisse Saint-Gengoulf décède le 28 janvier 1350 (n. s.) et est inhumé auprès de sa femme au couvent des Dominicains, « à l'arcade de communication au petit cloître ». Son tombeau, aujourd'hui détruit, est connu par une description de Sébastien Dieudonné faite en 1770 : « sous l'arcade où est l'épitaphe précitée, on voit saint Georges à cheval ayant sur son bouclier ces armoiries [dessin d'un écu à la croix blanche] et ledit Maheu est à genoux, emprès duquel ses armoiries sont dépeintes ainsi [écu aux 5 tours] ». On peut rapprocher la description du tombeau d'un groupe sculpté conservé au musée de la Cour d'Or, formé d'un grand cavalier et d'un petit chevalier à genoux.

Traduction de l'épitaphe : « Ci-gît le sire Maheu Ruece, chevalier et aman de Saint-Gengoulf, qui mourut le mercredi avant la Chandeleur l'an 1349. Priez pour lui ».

-

Tombeau de Jean Dieu-Ami (†1437)

La plus ancienne sépulture connue de la chapelle Saint-Georges et Saint-Éloi en l'église Saint-Maximin est celle de Jean Dieu-Ami, fils des fondateurs de la chapelle, chevalier qui meurt le 18 juin 1437.

Le monument est aujourd'hui détruit. On le connaît par les descriptions de dom Dieudonné en 1770 qui mentionne un monument en bronze en bas ou moyen relief, placé contre le mur côté sud de la chapelle. Le gisant était posé sur trois lionceaux.

Son épitaphe se lisait ainsi : « Ci-git le sire Jean Dieu-Ami, chevalier, qui trépassa de ce siècle le XVIIIe jour du mois de juin l'an mil CCCC et XXXVIII. Priez pour lui ».

En 1873, Auguste Migette tente une restitution du monument funéraire selon les descriptions détaillées de Dieudonné.

-

Tombeau de Jean de Heu, évêque de Toul et princier de Metz (†1372)

Jean de Heu, d'une famille de paraiges de Metz, est princier du chapitre de Metz et évêque de Toul. A sa mort en 1372, il élit sépulture dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz et est enterré dans la chapelle de Notre-Dame-la-Tierce, à la jonction du bras croisillon du transept avec la nef, près de la tombe du grand évêque Bertram (†1212).

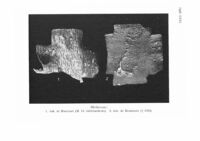

Le gisant de Jean de Heu a été découvert en 1899 en trois morceaux au moment des travaux de la crypte. L'évêque est représenté en habits épiscopaux, coiffé de la mitre, et plus grand que nature : la sculpture mesure 2,88 m de long.

En 1911, la tombe de Jean de Heu elle-même a été trouvée lors des travaux de chauffage, devant l'autel de Notre-Dame-la-Tierce.

L'épitaphe de Jean de Heu était placée sur le mur au-dessus du gisant. Elle était connue par des relevés transmis par Bégin : « dessous la marche de cet autel git révérend père en Dieu seigneur Jean de Heu par la grâce de Dieu évêque de Toul et primicier de céans qui mourut l’an 1372. Priez Dieu pour lui. » Lors des fouilles, on en a trouvé des fragments.

Le gisant a été replacé à l'emplacement de la tombe de Jean de Heu dans la chapelle de Notre-Dame-la-Tierce. Il est aujourd'hui un des trois gisants du XIVe siècle encore conservés dans la cathédrale avec ceux des évêques de Metz Adhémar de Monteil et Thierry Bayer.

-

Tombeau de Garin le Lorrain (datation inconnue)

Tombeau de Garin le Lorrain (datation inconnue) En visitant la cathédrale de Metz au Moyen Âge, on pouvait voir le tombeau de Garin le Lorrain, le grand héros, fils du duc Hervis de Metz, traitreusement tué par ses ennemis, le clan des Bordelais. Garin est un personnage de fiction, qui apparaît dans une chanson de geste de la fin du XIIe siècle, mais, comme Roland et d'autres grands héros, il était si célèbre qu'on a voulu voir dans un tombeau déjà existant un souvenir de lui, en le prenant pour un personnage réel.

La plus ancienne attestation du tombeau date de 1342 : le duc de Lorraine ordonne aux chanoines de Nancy de prier pour Garin son ancêtre, en célébrant son anniversaire à la même date qu'à la cathédrale de Metz, le 10 février. Chaque 10 février, les chanoines célébraient donc un « obiit » pour l'âme de Garin! Jean Aubrion est le premier à nous parler du tombeau : en 1470, le prince Philippe de Savoie visite la ville, on lui montre la Mutte et Garin. Le tombeau d'un héros fait partie des « merveilles » qu'aiment les « touristes » médiévaux. Philippe de Vigneulles nous en dit un peu plus : le corps de Garin est à la cathédrale, « tout entier, en hauteur dans un cercueil de pierre » (Geste des Lorrains en prose). Dans la Chronique, il précise : le corps de Garin « est intact, en chair et en os, dans la cathédrale ». On pouvait donc voir non seulement le tombeau, mais aussi le corps (embaumé) du héros. En 1634, le père Meurisse évoque encore le tombeau, mais il sombre ensuite dans l'oubli. Au XVIIIe siècle, dom Jean François grimpe au-dessus de la porte de la sacristie, dans le collatéral gauche, pour regarder dans un cercueil de pierre suspendu à 6 mètres de haut. Il n'y trouve que des os, sans savoir qu'il s'agit sans doute du cercueil du héros légendaire.

-

Tombeau de Colignon et Jean Brady (†1373)

En 1373, Jean Brady est enterré aux Récollets : le monument funéraire est installé dans une niche peinte d'une belle Annonciation, qui est agrandie et dotée d'une inscription. Le monument et la peinture sont redécouverts en 1974.

-

Tombeau d'Antoine et Perceval de Lignan (†1437) et d'Henri de Saint-Nazaire (1408)

Tombeau d'Antoine et Perceval de Lignan (†1437) et d'Henri de Saint-Nazaire (1408) Ce tombeau est le plus monumental conservé aux Récollets mais il est fragmentaire. Sous un enfeu gothique orné d'un quadrilobe, est sculpté un gisant de chevalier en armure, les mains jointes et deux chiens à ses pieds. Trois hommes de la même famille étaient enterrés : Antoine de Lignan, Perceval de Lignan mort le 6 mai 1437 et leur neveu Henri de Saint-Nazaire, mort le 3 novembre 1408. Le tombeau est conservé dans la galerie ouest du cloître.

Traduction : « Ci-git honorable écuyer Perceval de Lignan, frère du dessus dit Antoine, qui quitta ce monde le 6 mai l'an 1437. Priez pour lui. Et dans la tombe à droite, git Henri de Saint-Nazaire, neveu des dessus dits, qui mourut le 3 novembre 1408. »

-

Tombeau d'Androuin Roucel (†1564)

Tombeau d'Androuin Roucel (†1564) Androuin Roucel est inhumé aux Célestins, entre la chapelle Saint-Nicolas et l'entrée du choeur ; son tombeau est détruit mais connu par un relevé moderne. Il mesurait 1,5 toise de haut (soit environ 2,5 m. de haut). L'inscription était surmontée d'une sculpture : Androuin, à genoux, mains jointes devant un autel, contemplait la Flagellation du Christ. Au-dessus et en dessous, les 8 écus de ses ancêtres, celles du côté paternel en haut (Roucel, Heu, de Toul et Bouchatte), celles du côté maternel en bas (Barbay, Fay, Mazeroy et Thullières). L'écu des Roucel, avec cimier et supports héraldiques, sommait le monument.

-

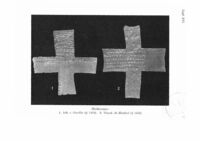

Tombe de Willermus li Ardenois (†1306)

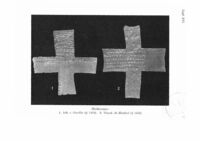

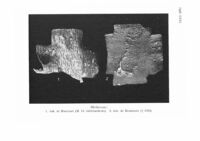

Tombe de Willermus li Ardenois (†1306) La tombe de Willermus, datée de 1306, a été découverte au sein de la cathédrale de Metz en 1914. Il s’agit d’un sarcophage recouvert de quatre plaques de pierre, accompagné d’une croix en plomb servant de seule indication sur l’identité du défunt. Cette croix, mesurant 20 cm de haut et 17 cm de largeur, porte une inscription gravée en sept lignes de lettres gothiques. Malgré quelques déformations, elle est globalement bien conservée. L’absence de toute mention d’un titre ou d'une fonction spécifique, comme celui de maître d’œuvre, suggère que Willermus n’occupe pas un poste officiel au sein du clergé, bien que son inhumation dans la cathédrale indique un statut particulier. Roch-Stéphane Bour affirme qu'il est probable que Willermus ait été un laïc bénéficiant d’un statut social élevé ou d’une proximité particulière avec le chapitre cathédral, mais la sépulture dans la cathédrale avec une croix d'identité fait plutôt pencher en faveur d'une occupation de chanoine.

-

Tombe de Thiébaut Minet (†1538)

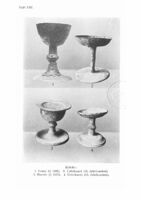

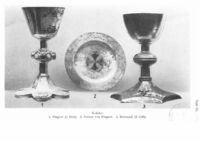

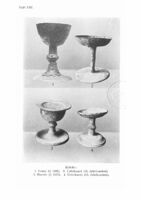

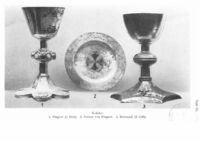

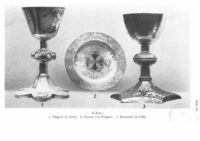

Tombe de Thiébaut Minet (†1538) Le chanoine Thiébaut Minet meurt le 18 août 1538 ; il est enterré dans la cathédrale et un mausolée est construit sur sa tombe, où le défunt est représenté en prière à genoux. En 1914 lors des travaux d'installation du chauffage dans la cathédrale, sa tombe a été retrouvée et fouillée. Le chanoine était grand et gros, et le sarcophage de pierre dans lequel son corps a été déposé était trop petit pour lui : il a fallu replier les épaules pour qu'il y entre. Selon la tradition, ce prêtre a été enterré avec son calice et une croix d'identité, gravée à son nom.

Le calice, de 14,5 cm de haut, est conservé au trésor de la cathédrale ; la croix d'identité, de 20 cm de large et de haut, est conservée au musée diocésain. Les deux objets sont inscrits monuments historiques

-

Tombe de Thibaut de Porcelets (†1263)

Tombe de Thibaut de Porcelets (†1263) La tombe du chantre Thibaut (Theobaldus) a été retrouvée lors des fouilles de la xathédrale de Metz en 1914, près de la tombe de Martin Pinguet. Il s'agit probablement de celle de Thibaut de Porcelets, chanoine et chantre de la cathédrale. Clerc originaire du sud de la France, Thibaut a été impliqué dans une querelle pour l'évêché de Metz après la mort de l’évêque Jacques de Lorraine en 1260. Soutenu par le parti de Bar, Thibaut s'oppose à Philippe de Florange, candidat du du duc de Lorraine. Sous la pression, Thibaut démissionne à la mi-carême de 1261, mais ses partisans réussissent à faire annuler l’élection par le pape Urbain IV en 1263. Thibaut meurt intestat avant le 28 mai 1263, avant que Guillaume de Trainel ne soit nommé évêque en février 1264. Il pourrait être le même clerc que celui auquel Alexandre IV a tenté d’accorder une prébende en 1257. Le moine Richer le décrit comme très riche et corpulent, ce que confirment les découvertes archéologiques : un tombeau en calcaire blanc soigné, bien situé, contenant un homme de grande stature portant de riches vêtements, mais sans calice ni patène, ce qui indique qu’il n’était pas prêtre, mais diacre, comme le suggère aussi sa tenue liturgique. Un fragment de sa croix d'identité a également été retrouvé.

-

Tombe de Théodoric de Mirabel (†1452)

Tombe de Théodoric de Mirabel (†1452) La tombe de Théodoric de Mirabel est retrouvée en 1914 lors des fouilles de la cathédrale. On retrouve alors une croix d'identité dans la tombe, forme latine, de 26,5 cm de hauteur et 21,5 cm de large. Elle est bien conservée, même s'il manque le bras droit. Elle est composée de 5 rosaces à 5 pétales chacune, gravées à chaque extrémité du mât. On peut y lire une inscription suivante en gothique (traduit en français moderne) : « En l'an de grâce 14[52] le deuxième jour du mois [de mai] est décédé Thierry de Mirebel, chanoine et membre de l'église de Metz, priez pour lui ». L'année et le mois de sa mort manquent mais René-Stéphane Bour établit la date de sa mort au 2 mai 1452.

-

Tombe de Simon Henneman (†1429)

Tombe de Simon Henneman (†1429) La tombe du chanoine Simon Henneman a été retrouvée en 1914. Elle était située juste derrière la tombe XIV, à la jonction des travées 6 et 7, à seulement 40 cm sous le niveau actuel, et contenait un sarcophage en pierre grossièrement mais régulièrement taillé, l’un des plus anciens du site. Il suivait le modèle de la planche I n° 9 et comportait un coussin de pierre taillé à la tête. Le corps était totalement réduit en poussière. Parmi les objets retrouvés figuraient un calice en étain, haut de 12,5 cm, bien conservé malgré un léger dommage au bord, et une patène également en étain, similaires à ceux découverts dans la tombe XIV. Une grande croix pectorale en plomb, de 29 cm de large sur 37 cm de haut, a été trouvée pliée et comprimée, avec le pied cassé et perforé. Elle portait une inscription gothique en français, répartie sur 12 ou 13 lignes, en lettres en relief frappées au poinçon, décorée par endroits d’une rosace à cinq pétales servant de séparateur. L’inscription laisse supposer que le décès du défunt est survenu entre le 21 et le 29 janvier 1429.

-

Tombe de Pierre Losey (†1491)

Tombe de Pierre Losey (†1491) La tombe du chanoine messin Pierre Losey a été découverte lors de travaux dans la cathédrale de Metz en 1914. Un calice en étain se trouvait dans la tombe, une patène aussi en étain a été découverte, mais dont nous n'avons plus que la moitié (12,3 cm). Il est aussi enterrée avec une croix de plomb, abîmée par l'humidité qui la faite se plier en deux, elle est aussi perforée à certains endroits et rongée. Elle mesure 35,5 cm de haut pour 24 cm de large.

On peut lire l'inscription suivante sur la croix d'identité (traduction en français moderne) : « Le dixième jour d'août 1491 est décédé Petrus Losy, chanoine et érudit de cette église de Metz ».

Enfin, dans la tombe, les archéologues ont découverts du textile : deux fragments étroits de galon de 74 et 45 cm de long, appartenant sans doute à un chasuble, mais aussi un tissu de soie léger d'environ 18 cm de long et de 3 cm de large.

-

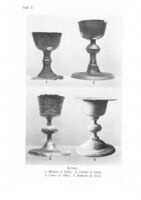

Tombe de Pierre Carreti (†1552)

Tombe de Pierre Carreti (†1552) Pierre Carreti est un chanoine de la cathédrale de Metz, mort le 23 août 1552, qui a été inhumé dans un cercueil en bois placé dans un sarcophage de pierre, situé près du croisillon ouest de la cathédrale. Les objets funéraires attestent de son statut de prêtre : un calice en étain, une patène partiellement conservée et une croix d'identité en plomb. En plus des objets liturgiques, des fragments d’une tunique noire ou d'une soutane sont retrouvés, mais n'ont pas pu être conservés.

-

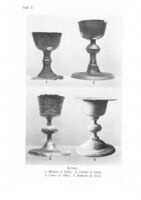

Tombe de Pierre Bertrand (†1546)

Tombe de Pierre Bertrand (†1546) La tombe de Pierre Bertrand est découverte en 1914 lors des fouilles de la cathédrale. Elle est dotée d'un sarcophage où une tête y est taillée dedans, sans doute celle de Pierre Bertrand. Quatre plaques forment le couvercle du sarcophage. On y a trouvé un second crâne, mais aucune explication ne nous permet de connaître la raison de sa présence. Un calice se trouvait dans la tombe au moment des fouilles. Il possède un pied et une base en cuivre argenté. La coupe est en argent dans sa partie inférieure et dorée à l'intérieur comme extérieur. Le pied est hexagonal, le pommeau rond. Un crucifix en métal dorée est taillé sur l'un des pieds, en forme d'étoile.

Concernant la croix d'identité, elle est en plomb et de forme latine. Elle est divisée en plusieurs fragments et possède une inscription de 4 lignes: « (Die) 25 a decembris MDXLVI obiit venerabilis vir d(ominus) Petrus (Ber)trandi orate deum pro eo » (Le 25 décembre 1546 le vénérable homme de la moins importance, Pierre Bertrand est mort, priez dieu pour lui).

Enfin dans sa tombe, on a trouvé des morceaux de tissus lors des fouilles, notamment une large brodure de velours pressé, deux fragments d'un tissu de soie brun cuivré, une tresse de laine brune et une bordure de fermeture de laine brune.

-

Tombe de Philippin Desch (†1439)

Tombe de Philippin Desch (†1439) Le chanoine Philippe Desch meurt en 1439 et est enterré dans la nef de la cathédrale, dans la première travée du collatéral gauche. En 1914, lors des travaux d'installation du chauffage dans la cathédrale, sa tombe a été retrouvée et fouillée. Selon la tradition, il a été enterré avec une croix d'identité, gravée à son nom, mais pas de calice, apanage du prêtre. Philippin était sous-diacre en 1412.

-

Tombe de Martin Pinguet (†1542)

Tombe de Martin Pinguet (†1542) La tombe de Martin Pinguet, chanoine mort en 1542, a été retrouvée lors des fouilles de la cathédrale en 1914, au pied des marches à l'entrée du jubé, dans l'axe de la nef centrale. Son épitaphe en lettres gothiques est connue par des relevés modernes : « Martin Pinguet est admirable de bon sens et d'âge ; ici il rendit les os qu'il avait précédemment emportés au sol. Celui qui adore le juste, assuré d'être appelé en haut, à haute voix, ne craint pas le jour du jugement ».

Le sarcophage faisait 2,08m de longueur pour 0,55 de largeur et une hauteur de 0,36m. On y a trouvé une croix d'identité en plomb de 19 cm de haut, et un calice haut de plus de 20 cm très bien conservé. Sa coupe est en cuivre, plaquée en or à l'intérieur et argentée à l'extérieur. La tige hexagonale et le bouton sont eux aussi dorés. Il y a 6 boutons autour de la coupe qui représentent chacun un saint, en émail. Les saints sont tous en tenus conventionnelles, chauves et barbus. La base du calice est en cuivre argenté.

-

Tombe de Jean, chapelain des Templiers (†1288)

Tombe de Jean, chapelain des Templiers (†1288) Cette sculpture a été découverte en 1861 lors des prospections dans la Citadelle de Metz, autour de l'ancienne chapelle des Templiers. Un phylactère contenant l'inscription s'enroule autour de la tête du personnage, portant les cheveux longs et vêtu d'une longue robe de clerc. Messire Jean appartenait à l'Ordre du Temple. Il aurait été d'abord un frère de métier, maître des « maçons » du bailliage de Lorraine, ou, selon l'interprétation de « maxons » par Gonzalve Thiriot, aurait plutôt été le « maître des maisons » du Temple, c'est-à-dire un responsable provincial. Devenu prêtre, il a occupé la fonction de chapelain, peut-être à la commanderie de Metz. Il meurt le 1er février 1288.

Traduction : « Ci git messire Jean, frère chapelain, qui fut pendant 23 ans maître des "maxons" (maçons ou maisons) du Temple de Lorraine, et qui est mort la veille de la Chandeleur 1288. »

n° d'inventaire: 12246

-

Tombe de Jean Figuli (†1522)

Tombe de Jean Figuli (†1522) La tombe de Jean Figuli a été retrouvée dans la cathédrale Saint-Étienne lors des travaux d'aménagements de la cathédrale dans la nef centrale en 1914. Son corps était recouvert de chaux. La tombe contenait une patène et un calice, tous deux endommagés par la chaux, ainsi qu'une croix d'identité en plomb qui a permis d'identifier Pierre Figuli.

-

Tombe de Jean Faquelo (†1452)

Évêque suffragant de Metz et évêque de Cauria en Espagne, Jean Faquelo n'a pas été inhumé dans la cathédrale à son décès le 26 mars 1452, mais dans son couvent d'origine, les Cordeliers de Metz (aujourd'hui le cloître des Récollets). Son sarcophage de pierre de Jaumont a été découvert lors des travaux de réaménagement du site des Récollets en 1973 et fouillé par Gérald Collot. Il s'agit de la seule tombe d'évêque qui ait bénéficié d'une étude archéologique moderne à Metz. Jean Faquelo, originaire de Vic-sur-Seille, a été inhumé comme un évêque. Sa tombe occupait la place d'honneur devant l'autel de l'église. Les restes de tissu de soie montrent le luxe de son habit funéraire, qui contraste avec la robe de bure des frères franciscains.

Le musée de la Cour d'Or de Metz conserve les objets mis à jour, qui témoignent de son statut d'évêque : crosse, bagues et de nombreux fragments de tissus, de chaussures et de mitre.

-

Tombe de Jean Ernest (†1479)

Tombe de Jean Ernest (†1479) La tombe de Jean Ernest est retrouvée lors des fouilles de la cathédrale en 1914. À sa mort, son corps est recouvert de chaux pour le conserver, mais elle a été mal répartie, ce qui fait que son visage est mal conservé au cours du temps.

Dans sa tombe, on a trouvé un calice en étain, de 12,2 cm de haut, intégralement conservé même si la coupe est perforée. La patène de 11 cm de diamètre est plate et sans ornement. Moins bien conservée, elle n'existe plus qu'en petits morceaux.

Une croix d'identité est aussi trouvée, étant l'une des plus grandes trouvée lors des fouilles. Elle mesure 38, 5 cm de hauteur pour 29 cm de large. Elle est en bon état, les bras se terminant en queue d'aronde. On peut y lire une inscription en gothique (traduction en français moderne) : « En l'an de grâce 1479, none du vénérable seigneur Jean Ernst, chanoine de cette église et chanoine préfet de l'église de Saint Théobald de Menten, dont l'âme repose en paix. Amen. »

-

Tombe de Jean de Vic (†1316)

La tombe de l’archidiacre de Vic, identifiée grâce à une croix de plomb datant du début du XIVe siècle, contenait un seul corps, celui de Jean, décédé le 2 janvier 1316. Cette croix, large d’environ 17,5 cm, est une plaque ornée d’une inscription en écriture gothique grossière, comportant neuf lignes. Elle présente des ornements simples, des abréviations et des traces d’usure sur ses bords. La tombe fait partie d’un ensemble de sept tombes, dont plusieurs contenaient des ossements de plusieurs individus, et des croix en plomb datées du XIVe au XVIe siècle.

-

Tombe de Jean de Montchart (†13..)

Tombe de Jean de Montchart (†13..) Cette tombe contient les restes d’un homme de taille moyenne identifié comme Jean de Monchart, chanoine à la cathédrale de Metz au XIVe siècle, n’ayant reçu que les ordres mineurs et mort acolyte un jeudi suivant une fête ecclésiastique non précisée. Son nom apparaît sur une croix d'identité, mais l'identification précise du défunt reste incertaine. La croix de plomb retrouvée dans la tombe, en forme de plaque de 17 cm de côté, porte une inscription gothique partiellement effacée, en majuscules du XIVe siècle, gravée sur huit lignes entre des lignes incisées, avec des points superposés comme séparateurs.

Tombeau de Perrette Brady (†1409) Le tombeau de Perrette Brady était aux Récollets. Il a disparu, seul en subsiste une sculpture de la Mort de la Vierge. Mais Dieudonné l'a décrit en 1770. Le manuscrit subsistant conserve le texte de l'épitaphe et la description du gisant de Perrette (BMM 910, folio 299).

Tombeau de Perrette Brady (†1409) Le tombeau de Perrette Brady était aux Récollets. Il a disparu, seul en subsiste une sculpture de la Mort de la Vierge. Mais Dieudonné l'a décrit en 1770. Le manuscrit subsistant conserve le texte de l'épitaphe et la description du gisant de Perrette (BMM 910, folio 299). Tombeau de Nicolle IV de Heu (†1547) Le tombeau de Nicolle IV de Heu était placé contre un mur sous le parvis à la porte de l'église des Célestins. La pierre tombale noire était disposée sous un somptueux monument classique, avec fronton triangulaire et colonnes cannelées. Une inscription funéraire et les armoiries des ancêtres du défunt y étaient disposées. Le tombeau a disparu avec le couvent des Célestins, mais il nous est connu par un dessin du peintre Louis Boudan, collaborateur de François de Gaignières (+1715), et par une description de dom Dieudonné en 1770 (éditée par Ernest de Bouteiller, p. 82), accompagnée d'un dessin très sommaire. Les armoiries affichées mettent en valeur les ancêtres maternels du défunt, puissants barons luxembourgeois. Sur le fronton, l'écu est écartelé (divisé en quatre) aux armes des Heu et des Chinery, dont Nicolle IV descend par sa grand-mère maternelle Marguerite de Brandebourg. Un écusson posé sur le tout porte les armes de Meyssembourg, seigneurie de son grand-père maternel. Sur les côtés du monument, huit écus attestent les quatre quartiers de noblesse de Nicolle IV. Les quatre écus à droite sont ceux des grands-parents de Marguerite. Mais les écus à gauche sont ceux de ses arrière-grands-parents paternels, Nicolas Ier de Heu et Isabelle Mortel, Girardin Chevalat et Isabelle Baudoche, en excluant donc certains écus de la génération suivante, peut-être pour cacher une mésalliance (Jean-Christophe Blanchard, p. 14).

Tombeau de Nicolle IV de Heu (†1547) Le tombeau de Nicolle IV de Heu était placé contre un mur sous le parvis à la porte de l'église des Célestins. La pierre tombale noire était disposée sous un somptueux monument classique, avec fronton triangulaire et colonnes cannelées. Une inscription funéraire et les armoiries des ancêtres du défunt y étaient disposées. Le tombeau a disparu avec le couvent des Célestins, mais il nous est connu par un dessin du peintre Louis Boudan, collaborateur de François de Gaignières (+1715), et par une description de dom Dieudonné en 1770 (éditée par Ernest de Bouteiller, p. 82), accompagnée d'un dessin très sommaire. Les armoiries affichées mettent en valeur les ancêtres maternels du défunt, puissants barons luxembourgeois. Sur le fronton, l'écu est écartelé (divisé en quatre) aux armes des Heu et des Chinery, dont Nicolle IV descend par sa grand-mère maternelle Marguerite de Brandebourg. Un écusson posé sur le tout porte les armes de Meyssembourg, seigneurie de son grand-père maternel. Sur les côtés du monument, huit écus attestent les quatre quartiers de noblesse de Nicolle IV. Les quatre écus à droite sont ceux des grands-parents de Marguerite. Mais les écus à gauche sont ceux de ses arrière-grands-parents paternels, Nicolas Ier de Heu et Isabelle Mortel, Girardin Chevalat et Isabelle Baudoche, en excluant donc certains écus de la génération suivante, peut-être pour cacher une mésalliance (Jean-Christophe Blanchard, p. 14). Tombeau de Maheu Ruece (†1350) Maheu Ruece, aman de la paroisse Saint-Gengoulf décède le 28 janvier 1350 (n. s.) et est inhumé auprès de sa femme au couvent des Dominicains, « à l'arcade de communication au petit cloître ». Son tombeau, aujourd'hui détruit, est connu par une description de Sébastien Dieudonné faite en 1770 : « sous l'arcade où est l'épitaphe précitée, on voit saint Georges à cheval ayant sur son bouclier ces armoiries [dessin d'un écu à la croix blanche] et ledit Maheu est à genoux, emprès duquel ses armoiries sont dépeintes ainsi [écu aux 5 tours] ». On peut rapprocher la description du tombeau d'un groupe sculpté conservé au musée de la Cour d'Or, formé d'un grand cavalier et d'un petit chevalier à genoux. Traduction de l'épitaphe : « Ci-gît le sire Maheu Ruece, chevalier et aman de Saint-Gengoulf, qui mourut le mercredi avant la Chandeleur l'an 1349. Priez pour lui ».

Tombeau de Maheu Ruece (†1350) Maheu Ruece, aman de la paroisse Saint-Gengoulf décède le 28 janvier 1350 (n. s.) et est inhumé auprès de sa femme au couvent des Dominicains, « à l'arcade de communication au petit cloître ». Son tombeau, aujourd'hui détruit, est connu par une description de Sébastien Dieudonné faite en 1770 : « sous l'arcade où est l'épitaphe précitée, on voit saint Georges à cheval ayant sur son bouclier ces armoiries [dessin d'un écu à la croix blanche] et ledit Maheu est à genoux, emprès duquel ses armoiries sont dépeintes ainsi [écu aux 5 tours] ». On peut rapprocher la description du tombeau d'un groupe sculpté conservé au musée de la Cour d'Or, formé d'un grand cavalier et d'un petit chevalier à genoux. Traduction de l'épitaphe : « Ci-gît le sire Maheu Ruece, chevalier et aman de Saint-Gengoulf, qui mourut le mercredi avant la Chandeleur l'an 1349. Priez pour lui ». Tombeau de Garin le Lorrain (datation inconnue) En visitant la cathédrale de Metz au Moyen Âge, on pouvait voir le tombeau de Garin le Lorrain, le grand héros, fils du duc Hervis de Metz, traitreusement tué par ses ennemis, le clan des Bordelais. Garin est un personnage de fiction, qui apparaît dans une chanson de geste de la fin du XIIe siècle, mais, comme Roland et d'autres grands héros, il était si célèbre qu'on a voulu voir dans un tombeau déjà existant un souvenir de lui, en le prenant pour un personnage réel. La plus ancienne attestation du tombeau date de 1342 : le duc de Lorraine ordonne aux chanoines de Nancy de prier pour Garin son ancêtre, en célébrant son anniversaire à la même date qu'à la cathédrale de Metz, le 10 février. Chaque 10 février, les chanoines célébraient donc un « obiit » pour l'âme de Garin! Jean Aubrion est le premier à nous parler du tombeau : en 1470, le prince Philippe de Savoie visite la ville, on lui montre la Mutte et Garin. Le tombeau d'un héros fait partie des « merveilles » qu'aiment les « touristes » médiévaux. Philippe de Vigneulles nous en dit un peu plus : le corps de Garin est à la cathédrale, « tout entier, en hauteur dans un cercueil de pierre » (Geste des Lorrains en prose). Dans la Chronique, il précise : le corps de Garin « est intact, en chair et en os, dans la cathédrale ». On pouvait donc voir non seulement le tombeau, mais aussi le corps (embaumé) du héros. En 1634, le père Meurisse évoque encore le tombeau, mais il sombre ensuite dans l'oubli. Au XVIIIe siècle, dom Jean François grimpe au-dessus de la porte de la sacristie, dans le collatéral gauche, pour regarder dans un cercueil de pierre suspendu à 6 mètres de haut. Il n'y trouve que des os, sans savoir qu'il s'agit sans doute du cercueil du héros légendaire.

Tombeau de Garin le Lorrain (datation inconnue) En visitant la cathédrale de Metz au Moyen Âge, on pouvait voir le tombeau de Garin le Lorrain, le grand héros, fils du duc Hervis de Metz, traitreusement tué par ses ennemis, le clan des Bordelais. Garin est un personnage de fiction, qui apparaît dans une chanson de geste de la fin du XIIe siècle, mais, comme Roland et d'autres grands héros, il était si célèbre qu'on a voulu voir dans un tombeau déjà existant un souvenir de lui, en le prenant pour un personnage réel. La plus ancienne attestation du tombeau date de 1342 : le duc de Lorraine ordonne aux chanoines de Nancy de prier pour Garin son ancêtre, en célébrant son anniversaire à la même date qu'à la cathédrale de Metz, le 10 février. Chaque 10 février, les chanoines célébraient donc un « obiit » pour l'âme de Garin! Jean Aubrion est le premier à nous parler du tombeau : en 1470, le prince Philippe de Savoie visite la ville, on lui montre la Mutte et Garin. Le tombeau d'un héros fait partie des « merveilles » qu'aiment les « touristes » médiévaux. Philippe de Vigneulles nous en dit un peu plus : le corps de Garin est à la cathédrale, « tout entier, en hauteur dans un cercueil de pierre » (Geste des Lorrains en prose). Dans la Chronique, il précise : le corps de Garin « est intact, en chair et en os, dans la cathédrale ». On pouvait donc voir non seulement le tombeau, mais aussi le corps (embaumé) du héros. En 1634, le père Meurisse évoque encore le tombeau, mais il sombre ensuite dans l'oubli. Au XVIIIe siècle, dom Jean François grimpe au-dessus de la porte de la sacristie, dans le collatéral gauche, pour regarder dans un cercueil de pierre suspendu à 6 mètres de haut. Il n'y trouve que des os, sans savoir qu'il s'agit sans doute du cercueil du héros légendaire. Tombeau d'Antoine et Perceval de Lignan (†1437) et d'Henri de Saint-Nazaire (1408) Ce tombeau est le plus monumental conservé aux Récollets mais il est fragmentaire. Sous un enfeu gothique orné d'un quadrilobe, est sculpté un gisant de chevalier en armure, les mains jointes et deux chiens à ses pieds. Trois hommes de la même famille étaient enterrés : Antoine de Lignan, Perceval de Lignan mort le 6 mai 1437 et leur neveu Henri de Saint-Nazaire, mort le 3 novembre 1408. Le tombeau est conservé dans la galerie ouest du cloître. Traduction : « Ci-git honorable écuyer Perceval de Lignan, frère du dessus dit Antoine, qui quitta ce monde le 6 mai l'an 1437. Priez pour lui. Et dans la tombe à droite, git Henri de Saint-Nazaire, neveu des dessus dits, qui mourut le 3 novembre 1408. »

Tombeau d'Antoine et Perceval de Lignan (†1437) et d'Henri de Saint-Nazaire (1408) Ce tombeau est le plus monumental conservé aux Récollets mais il est fragmentaire. Sous un enfeu gothique orné d'un quadrilobe, est sculpté un gisant de chevalier en armure, les mains jointes et deux chiens à ses pieds. Trois hommes de la même famille étaient enterrés : Antoine de Lignan, Perceval de Lignan mort le 6 mai 1437 et leur neveu Henri de Saint-Nazaire, mort le 3 novembre 1408. Le tombeau est conservé dans la galerie ouest du cloître. Traduction : « Ci-git honorable écuyer Perceval de Lignan, frère du dessus dit Antoine, qui quitta ce monde le 6 mai l'an 1437. Priez pour lui. Et dans la tombe à droite, git Henri de Saint-Nazaire, neveu des dessus dits, qui mourut le 3 novembre 1408. » Tombeau d'Androuin Roucel (†1564) Androuin Roucel est inhumé aux Célestins, entre la chapelle Saint-Nicolas et l'entrée du choeur ; son tombeau est détruit mais connu par un relevé moderne. Il mesurait 1,5 toise de haut (soit environ 2,5 m. de haut). L'inscription était surmontée d'une sculpture : Androuin, à genoux, mains jointes devant un autel, contemplait la Flagellation du Christ. Au-dessus et en dessous, les 8 écus de ses ancêtres, celles du côté paternel en haut (Roucel, Heu, de Toul et Bouchatte), celles du côté maternel en bas (Barbay, Fay, Mazeroy et Thullières). L'écu des Roucel, avec cimier et supports héraldiques, sommait le monument.

Tombeau d'Androuin Roucel (†1564) Androuin Roucel est inhumé aux Célestins, entre la chapelle Saint-Nicolas et l'entrée du choeur ; son tombeau est détruit mais connu par un relevé moderne. Il mesurait 1,5 toise de haut (soit environ 2,5 m. de haut). L'inscription était surmontée d'une sculpture : Androuin, à genoux, mains jointes devant un autel, contemplait la Flagellation du Christ. Au-dessus et en dessous, les 8 écus de ses ancêtres, celles du côté paternel en haut (Roucel, Heu, de Toul et Bouchatte), celles du côté maternel en bas (Barbay, Fay, Mazeroy et Thullières). L'écu des Roucel, avec cimier et supports héraldiques, sommait le monument. Tombe de Willermus li Ardenois (†1306) La tombe de Willermus, datée de 1306, a été découverte au sein de la cathédrale de Metz en 1914. Il s’agit d’un sarcophage recouvert de quatre plaques de pierre, accompagné d’une croix en plomb servant de seule indication sur l’identité du défunt. Cette croix, mesurant 20 cm de haut et 17 cm de largeur, porte une inscription gravée en sept lignes de lettres gothiques. Malgré quelques déformations, elle est globalement bien conservée. L’absence de toute mention d’un titre ou d'une fonction spécifique, comme celui de maître d’œuvre, suggère que Willermus n’occupe pas un poste officiel au sein du clergé, bien que son inhumation dans la cathédrale indique un statut particulier. Roch-Stéphane Bour affirme qu'il est probable que Willermus ait été un laïc bénéficiant d’un statut social élevé ou d’une proximité particulière avec le chapitre cathédral, mais la sépulture dans la cathédrale avec une croix d'identité fait plutôt pencher en faveur d'une occupation de chanoine.

Tombe de Willermus li Ardenois (†1306) La tombe de Willermus, datée de 1306, a été découverte au sein de la cathédrale de Metz en 1914. Il s’agit d’un sarcophage recouvert de quatre plaques de pierre, accompagné d’une croix en plomb servant de seule indication sur l’identité du défunt. Cette croix, mesurant 20 cm de haut et 17 cm de largeur, porte une inscription gravée en sept lignes de lettres gothiques. Malgré quelques déformations, elle est globalement bien conservée. L’absence de toute mention d’un titre ou d'une fonction spécifique, comme celui de maître d’œuvre, suggère que Willermus n’occupe pas un poste officiel au sein du clergé, bien que son inhumation dans la cathédrale indique un statut particulier. Roch-Stéphane Bour affirme qu'il est probable que Willermus ait été un laïc bénéficiant d’un statut social élevé ou d’une proximité particulière avec le chapitre cathédral, mais la sépulture dans la cathédrale avec une croix d'identité fait plutôt pencher en faveur d'une occupation de chanoine. Tombe de Thiébaut Minet (†1538) Le chanoine Thiébaut Minet meurt le 18 août 1538 ; il est enterré dans la cathédrale et un mausolée est construit sur sa tombe, où le défunt est représenté en prière à genoux. En 1914 lors des travaux d'installation du chauffage dans la cathédrale, sa tombe a été retrouvée et fouillée. Le chanoine était grand et gros, et le sarcophage de pierre dans lequel son corps a été déposé était trop petit pour lui : il a fallu replier les épaules pour qu'il y entre. Selon la tradition, ce prêtre a été enterré avec son calice et une croix d'identité, gravée à son nom. Le calice, de 14,5 cm de haut, est conservé au trésor de la cathédrale ; la croix d'identité, de 20 cm de large et de haut, est conservée au musée diocésain. Les deux objets sont inscrits monuments historiques

Tombe de Thiébaut Minet (†1538) Le chanoine Thiébaut Minet meurt le 18 août 1538 ; il est enterré dans la cathédrale et un mausolée est construit sur sa tombe, où le défunt est représenté en prière à genoux. En 1914 lors des travaux d'installation du chauffage dans la cathédrale, sa tombe a été retrouvée et fouillée. Le chanoine était grand et gros, et le sarcophage de pierre dans lequel son corps a été déposé était trop petit pour lui : il a fallu replier les épaules pour qu'il y entre. Selon la tradition, ce prêtre a été enterré avec son calice et une croix d'identité, gravée à son nom. Le calice, de 14,5 cm de haut, est conservé au trésor de la cathédrale ; la croix d'identité, de 20 cm de large et de haut, est conservée au musée diocésain. Les deux objets sont inscrits monuments historiques Tombe de Thibaut de Porcelets (†1263) La tombe du chantre Thibaut (Theobaldus) a été retrouvée lors des fouilles de la xathédrale de Metz en 1914, près de la tombe de Martin Pinguet. Il s'agit probablement de celle de Thibaut de Porcelets, chanoine et chantre de la cathédrale. Clerc originaire du sud de la France, Thibaut a été impliqué dans une querelle pour l'évêché de Metz après la mort de l’évêque Jacques de Lorraine en 1260. Soutenu par le parti de Bar, Thibaut s'oppose à Philippe de Florange, candidat du du duc de Lorraine. Sous la pression, Thibaut démissionne à la mi-carême de 1261, mais ses partisans réussissent à faire annuler l’élection par le pape Urbain IV en 1263. Thibaut meurt intestat avant le 28 mai 1263, avant que Guillaume de Trainel ne soit nommé évêque en février 1264. Il pourrait être le même clerc que celui auquel Alexandre IV a tenté d’accorder une prébende en 1257. Le moine Richer le décrit comme très riche et corpulent, ce que confirment les découvertes archéologiques : un tombeau en calcaire blanc soigné, bien situé, contenant un homme de grande stature portant de riches vêtements, mais sans calice ni patène, ce qui indique qu’il n’était pas prêtre, mais diacre, comme le suggère aussi sa tenue liturgique. Un fragment de sa croix d'identité a également été retrouvé.

Tombe de Thibaut de Porcelets (†1263) La tombe du chantre Thibaut (Theobaldus) a été retrouvée lors des fouilles de la xathédrale de Metz en 1914, près de la tombe de Martin Pinguet. Il s'agit probablement de celle de Thibaut de Porcelets, chanoine et chantre de la cathédrale. Clerc originaire du sud de la France, Thibaut a été impliqué dans une querelle pour l'évêché de Metz après la mort de l’évêque Jacques de Lorraine en 1260. Soutenu par le parti de Bar, Thibaut s'oppose à Philippe de Florange, candidat du du duc de Lorraine. Sous la pression, Thibaut démissionne à la mi-carême de 1261, mais ses partisans réussissent à faire annuler l’élection par le pape Urbain IV en 1263. Thibaut meurt intestat avant le 28 mai 1263, avant que Guillaume de Trainel ne soit nommé évêque en février 1264. Il pourrait être le même clerc que celui auquel Alexandre IV a tenté d’accorder une prébende en 1257. Le moine Richer le décrit comme très riche et corpulent, ce que confirment les découvertes archéologiques : un tombeau en calcaire blanc soigné, bien situé, contenant un homme de grande stature portant de riches vêtements, mais sans calice ni patène, ce qui indique qu’il n’était pas prêtre, mais diacre, comme le suggère aussi sa tenue liturgique. Un fragment de sa croix d'identité a également été retrouvé. Tombe de Théodoric de Mirabel (†1452) La tombe de Théodoric de Mirabel est retrouvée en 1914 lors des fouilles de la cathédrale. On retrouve alors une croix d'identité dans la tombe, forme latine, de 26,5 cm de hauteur et 21,5 cm de large. Elle est bien conservée, même s'il manque le bras droit. Elle est composée de 5 rosaces à 5 pétales chacune, gravées à chaque extrémité du mât. On peut y lire une inscription suivante en gothique (traduit en français moderne) : « En l'an de grâce 14[52] le deuxième jour du mois [de mai] est décédé Thierry de Mirebel, chanoine et membre de l'église de Metz, priez pour lui ». L'année et le mois de sa mort manquent mais René-Stéphane Bour établit la date de sa mort au 2 mai 1452.

Tombe de Théodoric de Mirabel (†1452) La tombe de Théodoric de Mirabel est retrouvée en 1914 lors des fouilles de la cathédrale. On retrouve alors une croix d'identité dans la tombe, forme latine, de 26,5 cm de hauteur et 21,5 cm de large. Elle est bien conservée, même s'il manque le bras droit. Elle est composée de 5 rosaces à 5 pétales chacune, gravées à chaque extrémité du mât. On peut y lire une inscription suivante en gothique (traduit en français moderne) : « En l'an de grâce 14[52] le deuxième jour du mois [de mai] est décédé Thierry de Mirebel, chanoine et membre de l'église de Metz, priez pour lui ». L'année et le mois de sa mort manquent mais René-Stéphane Bour établit la date de sa mort au 2 mai 1452. Tombe de Simon Henneman (†1429) La tombe du chanoine Simon Henneman a été retrouvée en 1914. Elle était située juste derrière la tombe XIV, à la jonction des travées 6 et 7, à seulement 40 cm sous le niveau actuel, et contenait un sarcophage en pierre grossièrement mais régulièrement taillé, l’un des plus anciens du site. Il suivait le modèle de la planche I n° 9 et comportait un coussin de pierre taillé à la tête. Le corps était totalement réduit en poussière. Parmi les objets retrouvés figuraient un calice en étain, haut de 12,5 cm, bien conservé malgré un léger dommage au bord, et une patène également en étain, similaires à ceux découverts dans la tombe XIV. Une grande croix pectorale en plomb, de 29 cm de large sur 37 cm de haut, a été trouvée pliée et comprimée, avec le pied cassé et perforé. Elle portait une inscription gothique en français, répartie sur 12 ou 13 lignes, en lettres en relief frappées au poinçon, décorée par endroits d’une rosace à cinq pétales servant de séparateur. L’inscription laisse supposer que le décès du défunt est survenu entre le 21 et le 29 janvier 1429.

Tombe de Simon Henneman (†1429) La tombe du chanoine Simon Henneman a été retrouvée en 1914. Elle était située juste derrière la tombe XIV, à la jonction des travées 6 et 7, à seulement 40 cm sous le niveau actuel, et contenait un sarcophage en pierre grossièrement mais régulièrement taillé, l’un des plus anciens du site. Il suivait le modèle de la planche I n° 9 et comportait un coussin de pierre taillé à la tête. Le corps était totalement réduit en poussière. Parmi les objets retrouvés figuraient un calice en étain, haut de 12,5 cm, bien conservé malgré un léger dommage au bord, et une patène également en étain, similaires à ceux découverts dans la tombe XIV. Une grande croix pectorale en plomb, de 29 cm de large sur 37 cm de haut, a été trouvée pliée et comprimée, avec le pied cassé et perforé. Elle portait une inscription gothique en français, répartie sur 12 ou 13 lignes, en lettres en relief frappées au poinçon, décorée par endroits d’une rosace à cinq pétales servant de séparateur. L’inscription laisse supposer que le décès du défunt est survenu entre le 21 et le 29 janvier 1429. Tombe de Pierre Losey (†1491) La tombe du chanoine messin Pierre Losey a été découverte lors de travaux dans la cathédrale de Metz en 1914. Un calice en étain se trouvait dans la tombe, une patène aussi en étain a été découverte, mais dont nous n'avons plus que la moitié (12,3 cm). Il est aussi enterrée avec une croix de plomb, abîmée par l'humidité qui la faite se plier en deux, elle est aussi perforée à certains endroits et rongée. Elle mesure 35,5 cm de haut pour 24 cm de large. On peut lire l'inscription suivante sur la croix d'identité (traduction en français moderne) : « Le dixième jour d'août 1491 est décédé Petrus Losy, chanoine et érudit de cette église de Metz ». Enfin, dans la tombe, les archéologues ont découverts du textile : deux fragments étroits de galon de 74 et 45 cm de long, appartenant sans doute à un chasuble, mais aussi un tissu de soie léger d'environ 18 cm de long et de 3 cm de large.

Tombe de Pierre Losey (†1491) La tombe du chanoine messin Pierre Losey a été découverte lors de travaux dans la cathédrale de Metz en 1914. Un calice en étain se trouvait dans la tombe, une patène aussi en étain a été découverte, mais dont nous n'avons plus que la moitié (12,3 cm). Il est aussi enterrée avec une croix de plomb, abîmée par l'humidité qui la faite se plier en deux, elle est aussi perforée à certains endroits et rongée. Elle mesure 35,5 cm de haut pour 24 cm de large. On peut lire l'inscription suivante sur la croix d'identité (traduction en français moderne) : « Le dixième jour d'août 1491 est décédé Petrus Losy, chanoine et érudit de cette église de Metz ». Enfin, dans la tombe, les archéologues ont découverts du textile : deux fragments étroits de galon de 74 et 45 cm de long, appartenant sans doute à un chasuble, mais aussi un tissu de soie léger d'environ 18 cm de long et de 3 cm de large. Tombe de Pierre Carreti (†1552) Pierre Carreti est un chanoine de la cathédrale de Metz, mort le 23 août 1552, qui a été inhumé dans un cercueil en bois placé dans un sarcophage de pierre, situé près du croisillon ouest de la cathédrale. Les objets funéraires attestent de son statut de prêtre : un calice en étain, une patène partiellement conservée et une croix d'identité en plomb. En plus des objets liturgiques, des fragments d’une tunique noire ou d'une soutane sont retrouvés, mais n'ont pas pu être conservés.

Tombe de Pierre Carreti (†1552) Pierre Carreti est un chanoine de la cathédrale de Metz, mort le 23 août 1552, qui a été inhumé dans un cercueil en bois placé dans un sarcophage de pierre, situé près du croisillon ouest de la cathédrale. Les objets funéraires attestent de son statut de prêtre : un calice en étain, une patène partiellement conservée et une croix d'identité en plomb. En plus des objets liturgiques, des fragments d’une tunique noire ou d'une soutane sont retrouvés, mais n'ont pas pu être conservés. Tombe de Pierre Bertrand (†1546) La tombe de Pierre Bertrand est découverte en 1914 lors des fouilles de la cathédrale. Elle est dotée d'un sarcophage où une tête y est taillée dedans, sans doute celle de Pierre Bertrand. Quatre plaques forment le couvercle du sarcophage. On y a trouvé un second crâne, mais aucune explication ne nous permet de connaître la raison de sa présence. Un calice se trouvait dans la tombe au moment des fouilles. Il possède un pied et une base en cuivre argenté. La coupe est en argent dans sa partie inférieure et dorée à l'intérieur comme extérieur. Le pied est hexagonal, le pommeau rond. Un crucifix en métal dorée est taillé sur l'un des pieds, en forme d'étoile. Concernant la croix d'identité, elle est en plomb et de forme latine. Elle est divisée en plusieurs fragments et possède une inscription de 4 lignes: « (Die) 25 a decembris MDXLVI obiit venerabilis vir d(ominus) Petrus (Ber)trandi orate deum pro eo » (Le 25 décembre 1546 le vénérable homme de la moins importance, Pierre Bertrand est mort, priez dieu pour lui). Enfin dans sa tombe, on a trouvé des morceaux de tissus lors des fouilles, notamment une large brodure de velours pressé, deux fragments d'un tissu de soie brun cuivré, une tresse de laine brune et une bordure de fermeture de laine brune.

Tombe de Pierre Bertrand (†1546) La tombe de Pierre Bertrand est découverte en 1914 lors des fouilles de la cathédrale. Elle est dotée d'un sarcophage où une tête y est taillée dedans, sans doute celle de Pierre Bertrand. Quatre plaques forment le couvercle du sarcophage. On y a trouvé un second crâne, mais aucune explication ne nous permet de connaître la raison de sa présence. Un calice se trouvait dans la tombe au moment des fouilles. Il possède un pied et une base en cuivre argenté. La coupe est en argent dans sa partie inférieure et dorée à l'intérieur comme extérieur. Le pied est hexagonal, le pommeau rond. Un crucifix en métal dorée est taillé sur l'un des pieds, en forme d'étoile. Concernant la croix d'identité, elle est en plomb et de forme latine. Elle est divisée en plusieurs fragments et possède une inscription de 4 lignes: « (Die) 25 a decembris MDXLVI obiit venerabilis vir d(ominus) Petrus (Ber)trandi orate deum pro eo » (Le 25 décembre 1546 le vénérable homme de la moins importance, Pierre Bertrand est mort, priez dieu pour lui). Enfin dans sa tombe, on a trouvé des morceaux de tissus lors des fouilles, notamment une large brodure de velours pressé, deux fragments d'un tissu de soie brun cuivré, une tresse de laine brune et une bordure de fermeture de laine brune. Tombe de Philippin Desch (†1439) Le chanoine Philippe Desch meurt en 1439 et est enterré dans la nef de la cathédrale, dans la première travée du collatéral gauche. En 1914, lors des travaux d'installation du chauffage dans la cathédrale, sa tombe a été retrouvée et fouillée. Selon la tradition, il a été enterré avec une croix d'identité, gravée à son nom, mais pas de calice, apanage du prêtre. Philippin était sous-diacre en 1412.

Tombe de Philippin Desch (†1439) Le chanoine Philippe Desch meurt en 1439 et est enterré dans la nef de la cathédrale, dans la première travée du collatéral gauche. En 1914, lors des travaux d'installation du chauffage dans la cathédrale, sa tombe a été retrouvée et fouillée. Selon la tradition, il a été enterré avec une croix d'identité, gravée à son nom, mais pas de calice, apanage du prêtre. Philippin était sous-diacre en 1412. Tombe de Martin Pinguet (†1542) La tombe de Martin Pinguet, chanoine mort en 1542, a été retrouvée lors des fouilles de la cathédrale en 1914, au pied des marches à l'entrée du jubé, dans l'axe de la nef centrale. Son épitaphe en lettres gothiques est connue par des relevés modernes : « Martin Pinguet est admirable de bon sens et d'âge ; ici il rendit les os qu'il avait précédemment emportés au sol. Celui qui adore le juste, assuré d'être appelé en haut, à haute voix, ne craint pas le jour du jugement ». Le sarcophage faisait 2,08m de longueur pour 0,55 de largeur et une hauteur de 0,36m. On y a trouvé une croix d'identité en plomb de 19 cm de haut, et un calice haut de plus de 20 cm très bien conservé. Sa coupe est en cuivre, plaquée en or à l'intérieur et argentée à l'extérieur. La tige hexagonale et le bouton sont eux aussi dorés. Il y a 6 boutons autour de la coupe qui représentent chacun un saint, en émail. Les saints sont tous en tenus conventionnelles, chauves et barbus. La base du calice est en cuivre argenté.

Tombe de Martin Pinguet (†1542) La tombe de Martin Pinguet, chanoine mort en 1542, a été retrouvée lors des fouilles de la cathédrale en 1914, au pied des marches à l'entrée du jubé, dans l'axe de la nef centrale. Son épitaphe en lettres gothiques est connue par des relevés modernes : « Martin Pinguet est admirable de bon sens et d'âge ; ici il rendit les os qu'il avait précédemment emportés au sol. Celui qui adore le juste, assuré d'être appelé en haut, à haute voix, ne craint pas le jour du jugement ». Le sarcophage faisait 2,08m de longueur pour 0,55 de largeur et une hauteur de 0,36m. On y a trouvé une croix d'identité en plomb de 19 cm de haut, et un calice haut de plus de 20 cm très bien conservé. Sa coupe est en cuivre, plaquée en or à l'intérieur et argentée à l'extérieur. La tige hexagonale et le bouton sont eux aussi dorés. Il y a 6 boutons autour de la coupe qui représentent chacun un saint, en émail. Les saints sont tous en tenus conventionnelles, chauves et barbus. La base du calice est en cuivre argenté. Tombe de Jean, chapelain des Templiers (†1288) Cette sculpture a été découverte en 1861 lors des prospections dans la Citadelle de Metz, autour de l'ancienne chapelle des Templiers. Un phylactère contenant l'inscription s'enroule autour de la tête du personnage, portant les cheveux longs et vêtu d'une longue robe de clerc. Messire Jean appartenait à l'Ordre du Temple. Il aurait été d'abord un frère de métier, maître des « maçons » du bailliage de Lorraine, ou, selon l'interprétation de « maxons » par Gonzalve Thiriot, aurait plutôt été le « maître des maisons » du Temple, c'est-à-dire un responsable provincial. Devenu prêtre, il a occupé la fonction de chapelain, peut-être à la commanderie de Metz. Il meurt le 1er février 1288. Traduction : « Ci git messire Jean, frère chapelain, qui fut pendant 23 ans maître des "maxons" (maçons ou maisons) du Temple de Lorraine, et qui est mort la veille de la Chandeleur 1288. » n° d'inventaire: 12246

Tombe de Jean, chapelain des Templiers (†1288) Cette sculpture a été découverte en 1861 lors des prospections dans la Citadelle de Metz, autour de l'ancienne chapelle des Templiers. Un phylactère contenant l'inscription s'enroule autour de la tête du personnage, portant les cheveux longs et vêtu d'une longue robe de clerc. Messire Jean appartenait à l'Ordre du Temple. Il aurait été d'abord un frère de métier, maître des « maçons » du bailliage de Lorraine, ou, selon l'interprétation de « maxons » par Gonzalve Thiriot, aurait plutôt été le « maître des maisons » du Temple, c'est-à-dire un responsable provincial. Devenu prêtre, il a occupé la fonction de chapelain, peut-être à la commanderie de Metz. Il meurt le 1er février 1288. Traduction : « Ci git messire Jean, frère chapelain, qui fut pendant 23 ans maître des "maxons" (maçons ou maisons) du Temple de Lorraine, et qui est mort la veille de la Chandeleur 1288. » n° d'inventaire: 12246 Tombe de Jean Figuli (†1522) La tombe de Jean Figuli a été retrouvée dans la cathédrale Saint-Étienne lors des travaux d'aménagements de la cathédrale dans la nef centrale en 1914. Son corps était recouvert de chaux. La tombe contenait une patène et un calice, tous deux endommagés par la chaux, ainsi qu'une croix d'identité en plomb qui a permis d'identifier Pierre Figuli.

Tombe de Jean Figuli (†1522) La tombe de Jean Figuli a été retrouvée dans la cathédrale Saint-Étienne lors des travaux d'aménagements de la cathédrale dans la nef centrale en 1914. Son corps était recouvert de chaux. La tombe contenait une patène et un calice, tous deux endommagés par la chaux, ainsi qu'une croix d'identité en plomb qui a permis d'identifier Pierre Figuli. Tombe de Jean Ernest (†1479) La tombe de Jean Ernest est retrouvée lors des fouilles de la cathédrale en 1914. À sa mort, son corps est recouvert de chaux pour le conserver, mais elle a été mal répartie, ce qui fait que son visage est mal conservé au cours du temps. Dans sa tombe, on a trouvé un calice en étain, de 12,2 cm de haut, intégralement conservé même si la coupe est perforée. La patène de 11 cm de diamètre est plate et sans ornement. Moins bien conservée, elle n'existe plus qu'en petits morceaux. Une croix d'identité est aussi trouvée, étant l'une des plus grandes trouvée lors des fouilles. Elle mesure 38, 5 cm de hauteur pour 29 cm de large. Elle est en bon état, les bras se terminant en queue d'aronde. On peut y lire une inscription en gothique (traduction en français moderne) : « En l'an de grâce 1479, none du vénérable seigneur Jean Ernst, chanoine de cette église et chanoine préfet de l'église de Saint Théobald de Menten, dont l'âme repose en paix. Amen. »

Tombe de Jean Ernest (†1479) La tombe de Jean Ernest est retrouvée lors des fouilles de la cathédrale en 1914. À sa mort, son corps est recouvert de chaux pour le conserver, mais elle a été mal répartie, ce qui fait que son visage est mal conservé au cours du temps. Dans sa tombe, on a trouvé un calice en étain, de 12,2 cm de haut, intégralement conservé même si la coupe est perforée. La patène de 11 cm de diamètre est plate et sans ornement. Moins bien conservée, elle n'existe plus qu'en petits morceaux. Une croix d'identité est aussi trouvée, étant l'une des plus grandes trouvée lors des fouilles. Elle mesure 38, 5 cm de hauteur pour 29 cm de large. Elle est en bon état, les bras se terminant en queue d'aronde. On peut y lire une inscription en gothique (traduction en français moderne) : « En l'an de grâce 1479, none du vénérable seigneur Jean Ernst, chanoine de cette église et chanoine préfet de l'église de Saint Théobald de Menten, dont l'âme repose en paix. Amen. » Tombe de Jean de Montchart (†13..) Cette tombe contient les restes d’un homme de taille moyenne identifié comme Jean de Monchart, chanoine à la cathédrale de Metz au XIVe siècle, n’ayant reçu que les ordres mineurs et mort acolyte un jeudi suivant une fête ecclésiastique non précisée. Son nom apparaît sur une croix d'identité, mais l'identification précise du défunt reste incertaine. La croix de plomb retrouvée dans la tombe, en forme de plaque de 17 cm de côté, porte une inscription gothique partiellement effacée, en majuscules du XIVe siècle, gravée sur huit lignes entre des lignes incisées, avec des points superposés comme séparateurs.

Tombe de Jean de Montchart (†13..) Cette tombe contient les restes d’un homme de taille moyenne identifié comme Jean de Monchart, chanoine à la cathédrale de Metz au XIVe siècle, n’ayant reçu que les ordres mineurs et mort acolyte un jeudi suivant une fête ecclésiastique non précisée. Son nom apparaît sur une croix d'identité, mais l'identification précise du défunt reste incertaine. La croix de plomb retrouvée dans la tombe, en forme de plaque de 17 cm de côté, porte une inscription gothique partiellement effacée, en majuscules du XIVe siècle, gravée sur huit lignes entre des lignes incisées, avec des points superposés comme séparateurs.