-

Virginie Trimbur (1982-)

Virginie Trimbur est historienne médiévaliste spécialisée sur la question religieuse

-

Virgile, Enéide (BnF, NAL, ms. 2059)

Virgile, Enéide (BnF, NAL, ms. 2059) Metz?

-

Vie des Pères, en vers (Paris, BNF, FR 20040)

Vie des Pères, en vers (Paris, BNF, FR 20040) Incertaine

-

Vicaire

Le vicaire (vicarii) est une dignité ecclésiastique qui apparaît au XIe siècle. Sa fonction est d'aider les chanoines lors du chant de l'office. Leur nombre au sein de chaque collégiale varie au fil du temps : au chapitre cathédral de Metz ils sont cinq jusqu'en 1540, puis six à partir de 1546.

-

Viansson-Ponté, Louis, Les Jésuites à Metz : Collège Saint-Louis, 1622-1762, Collège Saint Clément, 1852-1872

Viansson-Ponté, Louis, Les Jésuites à Metz : Collège Saint-Louis, 1622-1762, Collège Saint Clément, 1852-1872, Strasbourg, 1897

-

Verrière du transept sud de la cathédrale de Metz

Valentin Bousch réalise la verrière du transept sud de la cathédrale Saint-Étienne en deux étapes : la partie haute est financée par le chapitre de la cathédrale en 1521. Elle représente un soleil entouré d'anges. En 1525, Valentin Bousch commence les trois niveaux de lancettes. Le chanoine Evrard Marlier mort cette année-là, était lui-même l'exécuteur testamentaire de son oncle le chanoine Otto Savin, décédé un demi-siècle plus tôt. Grâce à ces legs, Bousch termine la verrière en 1527. L'œuvre est inspirée du peintre allemand Hans Baldung Grien (1484-1545). Deux séries de saints évêques de Metz, en haut et en bas, et une série de saintes, au milieu, sont présentés dans un décor d'architecture Renaissance.

-

Verrière du transept nord de la cathédrale Saint-Étienne

Cette verrière de la cathédrale Saint-Étienne est l'œuvre de Théobald de Lixheim, qui la signe et la date en 1504. Elle est plusieurs fois modifiée dans les siècles suivants, particulièrement au XIXe siècle : en 1879, la maison Schmidt-Reuters, puis Fritz Geiges entre 1879 et 1909, lui donnent son aspect actuel en remplaçant les lancettes de la galerie inférieure, avec les huit apôtres. Il reste est le travail Théobald de Lixheim : les vitraux du tympan, les deux registres supérieurs (huit saintes), et les registres intermédiaires (huit saints), aux têtes entièrement refaites.

Au niveau intermédiaire sont représentées les saintes Agnès, Marguerite, Marie-Madeleine, Catherine, Apolline, Odile, Élisabeth et Barbe, avec les armoiries de l’évêque Henri de Lorraine, qui offrit ces vitraux à la cathédrale de Metz. Au niveau supérieur, les huit sains sont Hubert, Michel, Antoine, Roch, Nicolas, et deux moines non identifiés. Les socles et les dais sont extrêmement développés.

Theobald a signé son œuvre sous les pieds des saintes : « HOC OPUS PER THEOBALDUM DE LYXHEIM VITRIARIUM PERFECTUM EST ANO DOMINI MCCCCCIV ». Traduction en français moderne : « Cette œuvre fut achevée par Théobald de Lixheim, verrier, en l’an du Seigneur 1504 ».

-

Vanier Varnerii (14..-15..)

Vanier Varnerii est un chanoine du chapitre de la cathédrale de Metz, qui occupe la fonction de grand archidiacre. En 1510, il réside à la maison canoniale n°4, située rue des Prêcheurs.

-

Valentin Bousch (14..-1541)

Valentin Bousch est un des plus célèbres maîtres verriers du XVIe siècle. Sans doute origine de Strasbourg, il travaille sur le chantier lorrain de Saint-Nicolas de Port avant d'être engagé par le chapitre de Metz comme verrier de la cathédrale en 1518. Il se fixe alors à Metz, vers 1520-1522. Il travaille pendant vingt ans pour le chapitre de la cathédrale, alors que la grande église est en plein chantier. Les registres capitulaires nous rapporte le marché conclu avec le maître verrier en 1520 qui devra être payé 20 denier le pied pour du blanc verre et 5 sous le pied pour du verre peint.

Il travaille aussi pour certaines familles de paraiges, notamment les Baudoche, mais ses œuvres pour les églises de Metz (comme les Carmes) ont presque entièrement disparu. Demeurent des vitraux réalisés pour les gens de paraiges dans le pays messin (à Sainte-Barbe pour les Baudoche) ou ailleurs (à Génicourt-sur-Meuse pour les Le Gronnais). Valentin habite une maison canoniale près du grenier de Chèvremont. Il dirige un atelier considérable et accumule une fortune certaine. Il meurt en 1541 et est enterré dans le cimetière de Saint-Gorgon.

-

Un savetier devient évêque : la légende de saint Aultre

-

Tympan aux dragons

Tympan aux dragons Ce tympan sculpté était situé rue de la Chèvre, au n°28, dans une maison donnant sur la cour, détruite dans les années 1970. Il en reste trois éléments sculptés au musée de la Cour d'Or : deux dragons et un personnage aux cheveux mi-longs, en tunique, qui a pu être identifiée avec sainte Constance. Une inscription fragmentaire a été relevée au XIXe siècle au-dessus : « wi.sart.iuet...? »

-

Trimbur, Virginie, Liturgie et organisation de l’espace dans un groupe cathédral : le cérémonial de la cathédrale de Metz (XIIe-XIIIe siècles)

Trimbur, Virginie, Liturgie et organisation de l’espace dans un groupe

cathédral : le cérémonial de la cathédrale de Metz (XIIe-XIIIe siècles), thèse de doctorat, Université de Lille, 2018.

-

Tribout de Morembert, Henri, « Le testament et la bibliothèque de Martin d'Amance. Évêque suffragant de Metz (1409) »

Tribout de Morembert, Henri, « Le testament et la bibliothèque de Martin d'Amance. Évêque suffragant de Metz (1409) », Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine vol. 67/68 (1967/68) p. 65-82.

-

Trésorier

Le trésorier (thesaurarium en latin) est le cinquième dignitaire du chapitre de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, avec le primicier, le doyen, le chantre et le chancelier.

Contrairement à ce que son nom indique, il n'a pas pour mission de faire attention aux revenus du chapitre, mais de surveiller le trésor de la cathédrale, c'est à dire les ornements sacerdotaux, les vases sacrés et les reliques.

Il détient l'une des trois clés nécessaire à la fermeture du trésor, les deux autres sont données aux chanoines les plus anciens. Il est grâce à son titre le seigneur de Woippy et de Lorry. Il siège dans la partie gauche du chœur de la cathédrale.

-

Trapp, Julien, Mercier, Pierre-Marie, « A-t-on retrouvé la commanderie templière de Metz ? »

Trapp, Julien, Mercier, Pierre-Marie, « A-t-on retrouvé la commanderie templière de Metz ? », Cahiers lorrains, 2008, p. 38-43.

-

Trapp, Julien, Didiot-Parisot Mylène, Sur les traces des bâtisseurs des fortifications messines de la Renaissance (1526-1527)

Trapp, Julien, Didiot-Parisot Mylène, Sur les traces des bâtisseurs des fortifications messines de la Renaissance (1526-1527), Cahiers lorrains, 2018, p. 15-22

-

Trapp, Julien, « Premier archéologue messin ou dernier témoin du passé antique de la ville ? »

Trapp, Julien, « Premier archéologue messin ou dernier témoin du passé antique de la ville ? », dans Léonard Dauphant (dir.), Metz 1500. Pouvoir et culture urbaine au temps de Philippe de Vigneulles, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2023, p. 319-336.

-

Trapp, Julien et Wagner Sébastien (dir.), Atlas historique de Metz

Trapp, Julien et Wagner Sébastien (dir.), Atlas historique de Metz, 2e édition, Metz, Éditions des Paraiges, 2015.

-

Trapp, Julien (dir.), Metz à la fin du Moyen Âge (fin XIVe - milieu XVIe siècle)

Trapp, Julien (dir.), Metz à la fin du Moyen Âge (fin XIVe - milieu XVIe siècle), Milan, Éditions Silvana, 2024

-

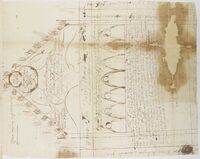

Traitement de la goutte de Jean Desch (Paris, BNF, NAL 2335)

Traitement de la goutte de Jean Desch (Paris, BNF, NAL 2335) Italie (Centre)

-

Traduction du Canon médical d'Avicenne (Paris, BNF, LAT 6918)

Traduction du Canon médical d'Avicenne (Paris, BNF, LAT 6918) Metz (Moselle)

-

Toussaint L'écuyer (14..-15..)

Toussaint L'écuyer est un bourgeois messin sur lequel nous avons malheureusement peu d'informations. En 1484, il épouse Henriette, une riche bourgeoise messine, veuve de Jean le Clerc, marchand. Jean Aubrion et Philippe de Vigneulles critiquent ce mariage qu'ils qualifient de « sot » puisque Toussaint ne possède pour ainsi dire pas grand chose au moment de son union avec Henriette. Une maison lui appartient en Vésigneul, où demeure en 1512 François, fils de Pierre Chavel, marchand de Metz. Il meurt à une date inconnue après 1512.

-

Torhoudt, Eric van, Gébus, Laurent, « Metz (Moselle). Hôpital Saint-Nicolas »

Torhoudt, Eric van, Gébus, Laurent, « Metz (Moselle). Hôpital Saint-Nicolas », Archéologie médiévale, tome 21, 1991, p. 282-283.

-

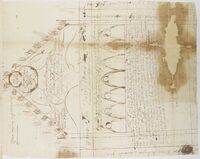

Tombeau des ancêtres de Jean de Vy (1444)

Tombeau des ancêtres de Jean de Vy (1444) En novembre 1444, avant le siège de Metz, l'église Notre-Dame-aux-Champs est démolie. Jean de Vy fait alors transférer les corps de ses ancêtres au couvent des Célestins, situé à l'intérieur de l'enceinte et fondé par son arrière-grand-père Bertrand le Hungre. Un tombeau monumental est élevé, qui nomme son arrière-grand-mère Isabelle Boyleau femme de Bertrand le Hungre, ses grands-parents Catherine Le Gronnais et Jean Le Hungre, ainsi que son oncle Guillaume Le Hungre. D'autres ossements anonymes y sont également déposés.

Le tombeau, détruit comme l'ensemble du couvent des Célestins, est connu par un relevé commandé par l'érudit François-Roger de Gagnières au début du XVIIIe siècle. Haut d'environ 10 pieds (3 m), il comprenait un fronton triangulaire orné de fleurons, où étaient sculptés la Vierge à l'enfant, entourés d'anges musiciens. En dessous, sept couples étaient sculptées dans une galerie de sept niches trilobées. Deux inscriptions étaient lisibles, l'épitaphe d'Isabelle Boileau et la stèle commémorant le déplacement des corps aux Célestins.

-

Tombeau de Pierre Perrat (†1400)

L'architecte Pierre Perrat est inhumé dans la cathédrale Saint-Étienne, dans le collatéral droit. Son tombeau a disparu, mais il nous est connu par un description de Sébastien Dieudonné. L'épitaphe a été reconstitué en 1868 d’après son texte, sans le « Priez Dieu pour lui » final. Dieudonné décrit le tombeau, avec Perrat à genoux devant la Vierge de l’autel. Émile Bégin le dessine d’après ces indications :

« DESOUS CEST ALTEIT MAISTRE PIERRE PERRAT

LE MASSON MAISTRE DE LOWRAIGE DE LEGLIXE

DE SAIANS ET MASTRE DE LOVRAIGE DE LA CITEIT

DE MES ET DE LEGLIXE DE TOULT ET DE VERDUN

QUI MOURUT LE XXVe JOUR DU MOIY DE JULET LAN

DE GRACE NOTRE SIGNOUR M ET CCCC. »

« Dessous cet autel gît maître Pierre PERRAT

le maçon maître de l’ouvrage de l’Église

de séant (d’ici) et maître d’œuvre de la cité

de Metz et de l’église de Notre-Dame des Carmes

et de la grande église (cathédrale) de Toul et de Verdun

qui mourut le 25e jour du mois de juillet de l’an

de grâce de Notre Seigneur 1400 »

Virgile, Enéide (BnF, NAL, ms. 2059) Metz?

Virgile, Enéide (BnF, NAL, ms. 2059) Metz? Vie des Pères, en vers (Paris, BNF, FR 20040) Incertaine

Vie des Pères, en vers (Paris, BNF, FR 20040) Incertaine Tympan aux dragons Ce tympan sculpté était situé rue de la Chèvre, au n°28, dans une maison donnant sur la cour, détruite dans les années 1970. Il en reste trois éléments sculptés au musée de la Cour d'Or : deux dragons et un personnage aux cheveux mi-longs, en tunique, qui a pu être identifiée avec sainte Constance. Une inscription fragmentaire a été relevée au XIXe siècle au-dessus : « wi.sart.iuet...? »

Tympan aux dragons Ce tympan sculpté était situé rue de la Chèvre, au n°28, dans une maison donnant sur la cour, détruite dans les années 1970. Il en reste trois éléments sculptés au musée de la Cour d'Or : deux dragons et un personnage aux cheveux mi-longs, en tunique, qui a pu être identifiée avec sainte Constance. Une inscription fragmentaire a été relevée au XIXe siècle au-dessus : « wi.sart.iuet...? » Traitement de la goutte de Jean Desch (Paris, BNF, NAL 2335) Italie (Centre)

Traitement de la goutte de Jean Desch (Paris, BNF, NAL 2335) Italie (Centre) Traduction du Canon médical d'Avicenne (Paris, BNF, LAT 6918) Metz (Moselle)

Traduction du Canon médical d'Avicenne (Paris, BNF, LAT 6918) Metz (Moselle) Tombeau des ancêtres de Jean de Vy (1444) En novembre 1444, avant le siège de Metz, l'église Notre-Dame-aux-Champs est démolie. Jean de Vy fait alors transférer les corps de ses ancêtres au couvent des Célestins, situé à l'intérieur de l'enceinte et fondé par son arrière-grand-père Bertrand le Hungre. Un tombeau monumental est élevé, qui nomme son arrière-grand-mère Isabelle Boyleau femme de Bertrand le Hungre, ses grands-parents Catherine Le Gronnais et Jean Le Hungre, ainsi que son oncle Guillaume Le Hungre. D'autres ossements anonymes y sont également déposés. Le tombeau, détruit comme l'ensemble du couvent des Célestins, est connu par un relevé commandé par l'érudit François-Roger de Gagnières au début du XVIIIe siècle. Haut d'environ 10 pieds (3 m), il comprenait un fronton triangulaire orné de fleurons, où étaient sculptés la Vierge à l'enfant, entourés d'anges musiciens. En dessous, sept couples étaient sculptées dans une galerie de sept niches trilobées. Deux inscriptions étaient lisibles, l'épitaphe d'Isabelle Boileau et la stèle commémorant le déplacement des corps aux Célestins.

Tombeau des ancêtres de Jean de Vy (1444) En novembre 1444, avant le siège de Metz, l'église Notre-Dame-aux-Champs est démolie. Jean de Vy fait alors transférer les corps de ses ancêtres au couvent des Célestins, situé à l'intérieur de l'enceinte et fondé par son arrière-grand-père Bertrand le Hungre. Un tombeau monumental est élevé, qui nomme son arrière-grand-mère Isabelle Boyleau femme de Bertrand le Hungre, ses grands-parents Catherine Le Gronnais et Jean Le Hungre, ainsi que son oncle Guillaume Le Hungre. D'autres ossements anonymes y sont également déposés. Le tombeau, détruit comme l'ensemble du couvent des Célestins, est connu par un relevé commandé par l'érudit François-Roger de Gagnières au début du XVIIIe siècle. Haut d'environ 10 pieds (3 m), il comprenait un fronton triangulaire orné de fleurons, où étaient sculptés la Vierge à l'enfant, entourés d'anges musiciens. En dessous, sept couples étaient sculptées dans une galerie de sept niches trilobées. Deux inscriptions étaient lisibles, l'épitaphe d'Isabelle Boileau et la stèle commémorant le déplacement des corps aux Célestins.