-

1520 - Michel Le Gronnais enlève une femme mariée

-

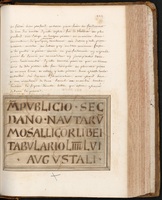

1522 - Stèle romaine découverte pendant la construction de l'église Saint-Privat

1522 - Stèle romaine découverte pendant la construction de l'église Saint-Privat

-

1523 - L'assassinat de Jean Chaving

-

1524 - C'est le déluge ! La Seille inonde la ville

-

1524 - Un chanoine et des proxénètes sont bannis de Metz

-

1525 - Humbert de Serrières, courroucé, tue un boucher

-

1531 - une stèle protestante est cachée dans la porte des Allemands!

-

1542 - Les Treize protestent contre les Protestants

-

Abbaye Notre-Dame du Pontiffroy

Cette abbaye est fondée à la porte du Pontiffroy par Poince Ruece et son fils Jean de la Court en 1321 : elle accueille une communauté de religieuses cisterciennes, remplacées par des religieux à une date inconnue. L'abbaye reste de taille modeste durant tout le Moyen Âge. En 1565, les travaux de renforcement de l'enceinte entraînent la démolition du monastère : les religieux sont relogés dans la cour de Justemont, à côté de l'église Saint-Georges.

-

Abbaye Notre-Dame, dite le Petit-Clairvaux

L'abbaye Notre-Dame, dite le Petit-Clairvaux, a accueilli une communauté de soeurs cisterciennes du XIVe siècle à la Révolution. Le monastère doit son surnom au monastère de Clairvaux en Champagne, celui du fondateur des Cisterciens, saint Bernard de Clairvaux. Les moines cisterciens n'y résident que de 1289 à 1304 : ils sont alors remplacés par des femmes. Leur église devient un lieu de sépulture pour les familles des paraiges. De grands travaux ont lieu au début du XVIe siècle, sous le priorat de Mangette Rager, puis l'église et la salle capitulaire sont reconstruites lors à partir de 1544, financés par Pierron de la Maxe et sa femme Françoise.

L'abbaye est supprimée en 1756. Au cours du XIXe siècle, ses bâtiments sont peu à peu détruits au profit de fabriques, dont une usine de boîtes de conserves, la firme Moitrier. Des fresques et des épitaphes sont connus par des relevés. Plusieurs fragments de sculptures, extraits des ruines, rejoignent les collections du musée de la Cour d'Or. Les derniers vestiges de l'abbaye sont rasés pour construire un garage en 1953.

-

Abbaye Saint-Arnoul

Mentionnée dès l'époque mérovingienne, cette abbaye bénédictine était installée hors des murs de la cité, sur la route du sud vers Toul. Elle prend le nom d'Arnoul, puissant homme de pouvoir du royaume d'Austrasie devenu évêque de Metz en 614-629. L'abbaye fait office de nécropole pour les Carolingiens, descendants d'Arnoul : on y conservait notamment le tombeau de l'empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne.

Au Moyen Âge, l'abbaye est une des principales de Metz. Lors du siège de Metz par Charles Quint en 1552, le commandement français décide de raser les faubourgs de la ville et de détruit l'abbaye. La communauté se réinstalle dans le couvent des Dominicains, intra-muros, et y remonte le tombeau de Louis le Pieux. L'abbaye est supprimée à la Révolution et son église détruite ; les bâtiments monastiques sont depuis occupés par l'armée.

-

Abbaye Saint-Clément

L'abbaye Saint-Clément s'installe au Sablon près de l'amphithéâtre dès le XIe siècle. En 1552, elle est entièrement détruite. La communauté se réinstalle sur l'île Chambière. Il en reste l'église, aujourd'hui paroisse Saint-Clément, et les bâtiments monastiques devenus l'hôtel de région.

-

Abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains

Abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains L'abbaye Saint-Pierre était avec Sainte-Glossinde l'une des deux principales communautés de religieuses bénédictines de Metz. Fondée à la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle par sainte Waldrade, elle devient une abbaye royale à l'époque carolingienne ; les ducs de Lorraine succèdent aux rois et empereurs dans le rôle de protecteur de l'abbaye.

La communauté compte entre 7 et 12 religieuses aux XVe et XVIe siècles, qui peuvent vivre avec une « nièce », une enfant appelée à leur succéder. Les religieuses sont expulsées dans les années 1560, quand le sud-ouest de la cité de Metz devient la nouvelle citadelle. Les bâtiments monastiques sont en partie détruits, en partie occupés par l'armée française qui installe un garage dans l'église.

Il en reste aujourd'hui une partie du cloître et l'église. Cette dernière s'était installée dans un bâtiment romain : elle a eu la réputation d'être la plus ancienne de France. C'est plutôt les murs eux-mêmes qui peuvent être datés du IVe siècle, sans qu'on sache si l'édifice était civil ou religieux. Les transformations intérieures, de l'époque carolingienne à la fin du Moyen Âge, ont été bien étudiées par les archéologues, à partir des fouilles allemandes de 1942-1944. La basilique romaine, peut-être inachevée, devient église abbatiale vers la fin du VIIe siècle. Elle garde son aspect de nef unique sous une charpente. Elle est dotée au siècle suivant d'un chancel, une barrière de chœur sculptée. Ce chancel est un témoin extrêmement rare de l'aménagement intérieur des églises du haut Moyen Âge. Il est conservé à Metz au Musée de la Cour d'Or. À la fin du Xe siècle, quand les empereurs réforment l'abbaye, la basilique est transformée en église à trois nefs. Le chancel démonté est réemployé dans les nouveaux piliers. Une tour est construite en façade ouest, aujourd'hui détruite : la façade ouest actuelle est le mur interne de la tour. La charpente cède la place à une voûte d'ogive à la fin du Moyen Âge. L'occupation militaire entraîne la destruction des voûtes, du clocher, ainsi peut-être que de l'abside romaine, située à l'est, qui avait pu subsister jusque là.

-

Abbaye Saint-Symphorien

L'abbaye Saint-Symphorien était une des quatre grandes abbayes bénédictines de Metz. Le site initial correspond à l'actuelle caserne De Lattre : c'était celui de l'ancienne basilique des Saints-Innocents, fondée dans la zone de la nécropole antique par le saint évêque Pappol. Elle serait devenue la nécropole des évêques après la mort de Pappol en 614. En 984, l'évêque Adalbéron II reconstruit l'église et la transforme en abbaye bénédictine d'hommes ; elle est renommée Saint-Symphorien. Un bourg se développe alors au sud de l'abbaye, autour de l'église paroissiale Saint-Goery.

Détruite lors du siège de 1444, l'abbaye est transférée dans les murs en 1449. La communauté occupe alors l'église paroissiale de Saint-Hilaire-le-Petit, qu'elle reconstruit entièrement à partir de 1481 : le nouveau Saint-Symphorien est une des églises les plus monumentales de la ville. Mais après le siège de 1552, le commandement français détruit sans pitié le quart sud-ouest de la ville pour y établir une citadelle : le nouveau monastère est rasé. La communauté, à nouveau déplacée, acquiert les hôtels de Philippe Le Gronnais et des Baudoche et reconstruit le couvent autour.

-

Abbaye Saint-Vincent

Abbaye Saint-Vincent L'abbaye Saint-Vincent a été fondé par le grand évêque Thierry Ier (965-984), conseiller des empereurs ottoniens. L'abbaye devient alors un brillant centre intellectuel. Son église reconstruite à partir de 1248 est un des plus précoces et des plus beaux sanctuaires de style gothique de Lorraine. Elle compte une nef de quatre travées et trois tours, deux autour du choeur et un « haut clocher » en façade. Les bâtiments de l'abbaye connaissent au début du XVIIIe siècle plusieurs incendies et une vaste campagne de reconstruction. Très dégradée, la tour de façade est démolie dans les années 1750 ; la nef est alors prolongée de deux travées dans le style gothique, et fermée par une façade baroque. La Révolution supprime l'abbaye. L'église devient une paroisse au XIXe siècle, et les bâtiments monastiques accueillent le lycée de la ville, actuel lycée Fabert. L'église est désacralisée en 2012. Elle sert actuellement de lieu d'exposition.

-

Abbaye Sainte-Glossinde

L'abbaye Sainte-Glossinde est une des principales communautés monastiques de Metz, occupée par des religieuses bénédictines. Elle est fondée par sainte Glossinde, la fille d'un aristocrate franc, au début du VIIe siècle, près de la porte Serpenoise : selon la tradition, le monastère occuperait une propriété de la famille de Glossinde. De fait, une aile du monastère moderne est construite sur des cryptoportiques (entrepôts romains souterrains) de la fin de l'Antiquité.

Les bâtiments monastiques et l'église sont reconstruits entièrement au XVIIIe siècle en style baroque : à part des fragments de vitraux dans l'église, il ne reste rien du monastère médiéval. L'abbaye abrite l'évêché de Metz depuis 1802.

-

Abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains

Abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains L'abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains (aussi désignée au Moyen Âge comme l'abbaye Sainte-Marie-aux-Dames) a été fondée vers 995-1005, sous l'impulsion de l'évêque Adalbéron II. Elle était une des trois grandes abbayes féminines de Metz, avec les deux monastères plus anciens de Sainte-Glossinde et de Saint-Pierre-aux-Nonnains, son voisin. Le monastère était situé dans l'angle sud-ouest des murailles de la ville, l'entrée s'ouvrait sur la rue Serpenoise.

Le couvent a peut-être brûlé lors de la guerre de 1324 ou lors de la révolte qui suivit : en tout cas, les archives antérieures font défaut. Puis, entre 1331 et 1345, l'église abbatiale et autres bâtiments conventuels ont connu des travaux importants. La communauté comptait une dizaine de religieuses aux XVe et XVIe siècles.

Après le siège de Metz, le quartier devient la nouvelle citadelle : la communauté est expulsée par l'armée et relogée près du Moyen Pont, dans les locaux de la commanderie de Saint-Jean. Le déménagement a lieu le 16 février 1565 (ancien style), sous l'abbatiat de Blanche d'Haussonville. L'ancienne abbaye est peu à peu démolie : l'église disparaît en 1861 ; les derniers vestiges ont disparus dans les années 1900.

-

Abel, Charles, « Fleury (antiquités de) »

Abel, Charles, « Fleury (antiquités de) », Bulletin de la Société archéologique de la Moselle, 1869, p. 103-105 et 126-128

-

Abel, Charles, « Inscriptions inédites du Moyen Âge »

Abel, Charles, « Inscriptions inédites du Moyen Âge », Bulletin de la Société d'Archéologie et d'Histoire de la Moselle, 1859, p. 42-46

-

Abel, Charles, « L'église Saint-Maximin à Metz »

Abel, Charles, « L'église Saint-Maximin à Metz », L'Austrasie, vol. 4, 1856, p. 557-584.

-

Abel, Charles, « Notice historique sur l’église et le château de Colombey »

Abel, Charles, « Notice historique sur l’église et le château de Colombey «, Mémoires de l’Académie nationale de Metz, 1875, p. 397-423.

-

Abraham de Hautoy (15..-16..)

Abraham de Hautoy est seigneur de Récicourt. Les Hautoy sont un lignage lorrain au service du duché de Lorraine depuis le XVe siècle.

-

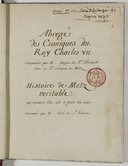

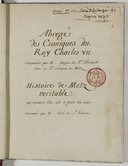

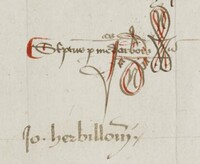

Abrégé des chroniques de Charles VII (Paris, BNF, FR 5736)

Abrégé des chroniques de Charles VII (Paris, BNF, FR 5736)

-

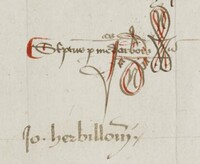

Abrégé en français du « Speculum » de Vincent de Beauvais (Paris, BNF, FR 9558)

Abrégé en français du « Speculum » de Vincent de Beauvais (Paris, BNF, FR 9558) Metz (Moselle)

-

Abū Ma'shar al-Balkhī, De individuorum superiorum significacionibus (Metz, BM, ms. 270)

Abū Ma'shar al-Balkhī, De individuorum superiorum significacionibus (Metz, BM, ms. 270)

1522 - Stèle romaine découverte pendant la construction de l'église Saint-Privat

1522 - Stèle romaine découverte pendant la construction de l'église Saint-Privat  Abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains L'abbaye Saint-Pierre était avec Sainte-Glossinde l'une des deux principales communautés de religieuses bénédictines de Metz. Fondée à la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle par sainte Waldrade, elle devient une abbaye royale à l'époque carolingienne ; les ducs de Lorraine succèdent aux rois et empereurs dans le rôle de protecteur de l'abbaye. La communauté compte entre 7 et 12 religieuses aux XVe et XVIe siècles, qui peuvent vivre avec une « nièce », une enfant appelée à leur succéder. Les religieuses sont expulsées dans les années 1560, quand le sud-ouest de la cité de Metz devient la nouvelle citadelle. Les bâtiments monastiques sont en partie détruits, en partie occupés par l'armée française qui installe un garage dans l'église. Il en reste aujourd'hui une partie du cloître et l'église. Cette dernière s'était installée dans un bâtiment romain : elle a eu la réputation d'être la plus ancienne de France. C'est plutôt les murs eux-mêmes qui peuvent être datés du IVe siècle, sans qu'on sache si l'édifice était civil ou religieux. Les transformations intérieures, de l'époque carolingienne à la fin du Moyen Âge, ont été bien étudiées par les archéologues, à partir des fouilles allemandes de 1942-1944. La basilique romaine, peut-être inachevée, devient église abbatiale vers la fin du VIIe siècle. Elle garde son aspect de nef unique sous une charpente. Elle est dotée au siècle suivant d'un chancel, une barrière de chœur sculptée. Ce chancel est un témoin extrêmement rare de l'aménagement intérieur des églises du haut Moyen Âge. Il est conservé à Metz au Musée de la Cour d'Or. À la fin du Xe siècle, quand les empereurs réforment l'abbaye, la basilique est transformée en église à trois nefs. Le chancel démonté est réemployé dans les nouveaux piliers. Une tour est construite en façade ouest, aujourd'hui détruite : la façade ouest actuelle est le mur interne de la tour. La charpente cède la place à une voûte d'ogive à la fin du Moyen Âge. L'occupation militaire entraîne la destruction des voûtes, du clocher, ainsi peut-être que de l'abside romaine, située à l'est, qui avait pu subsister jusque là.

Abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains L'abbaye Saint-Pierre était avec Sainte-Glossinde l'une des deux principales communautés de religieuses bénédictines de Metz. Fondée à la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle par sainte Waldrade, elle devient une abbaye royale à l'époque carolingienne ; les ducs de Lorraine succèdent aux rois et empereurs dans le rôle de protecteur de l'abbaye. La communauté compte entre 7 et 12 religieuses aux XVe et XVIe siècles, qui peuvent vivre avec une « nièce », une enfant appelée à leur succéder. Les religieuses sont expulsées dans les années 1560, quand le sud-ouest de la cité de Metz devient la nouvelle citadelle. Les bâtiments monastiques sont en partie détruits, en partie occupés par l'armée française qui installe un garage dans l'église. Il en reste aujourd'hui une partie du cloître et l'église. Cette dernière s'était installée dans un bâtiment romain : elle a eu la réputation d'être la plus ancienne de France. C'est plutôt les murs eux-mêmes qui peuvent être datés du IVe siècle, sans qu'on sache si l'édifice était civil ou religieux. Les transformations intérieures, de l'époque carolingienne à la fin du Moyen Âge, ont été bien étudiées par les archéologues, à partir des fouilles allemandes de 1942-1944. La basilique romaine, peut-être inachevée, devient église abbatiale vers la fin du VIIe siècle. Elle garde son aspect de nef unique sous une charpente. Elle est dotée au siècle suivant d'un chancel, une barrière de chœur sculptée. Ce chancel est un témoin extrêmement rare de l'aménagement intérieur des églises du haut Moyen Âge. Il est conservé à Metz au Musée de la Cour d'Or. À la fin du Xe siècle, quand les empereurs réforment l'abbaye, la basilique est transformée en église à trois nefs. Le chancel démonté est réemployé dans les nouveaux piliers. Une tour est construite en façade ouest, aujourd'hui détruite : la façade ouest actuelle est le mur interne de la tour. La charpente cède la place à une voûte d'ogive à la fin du Moyen Âge. L'occupation militaire entraîne la destruction des voûtes, du clocher, ainsi peut-être que de l'abside romaine, située à l'est, qui avait pu subsister jusque là. Abbaye Saint-Vincent L'abbaye Saint-Vincent a été fondé par le grand évêque Thierry Ier (965-984), conseiller des empereurs ottoniens. L'abbaye devient alors un brillant centre intellectuel. Son église reconstruite à partir de 1248 est un des plus précoces et des plus beaux sanctuaires de style gothique de Lorraine. Elle compte une nef de quatre travées et trois tours, deux autour du choeur et un « haut clocher » en façade. Les bâtiments de l'abbaye connaissent au début du XVIIIe siècle plusieurs incendies et une vaste campagne de reconstruction. Très dégradée, la tour de façade est démolie dans les années 1750 ; la nef est alors prolongée de deux travées dans le style gothique, et fermée par une façade baroque. La Révolution supprime l'abbaye. L'église devient une paroisse au XIXe siècle, et les bâtiments monastiques accueillent le lycée de la ville, actuel lycée Fabert. L'église est désacralisée en 2012. Elle sert actuellement de lieu d'exposition.

Abbaye Saint-Vincent L'abbaye Saint-Vincent a été fondé par le grand évêque Thierry Ier (965-984), conseiller des empereurs ottoniens. L'abbaye devient alors un brillant centre intellectuel. Son église reconstruite à partir de 1248 est un des plus précoces et des plus beaux sanctuaires de style gothique de Lorraine. Elle compte une nef de quatre travées et trois tours, deux autour du choeur et un « haut clocher » en façade. Les bâtiments de l'abbaye connaissent au début du XVIIIe siècle plusieurs incendies et une vaste campagne de reconstruction. Très dégradée, la tour de façade est démolie dans les années 1750 ; la nef est alors prolongée de deux travées dans le style gothique, et fermée par une façade baroque. La Révolution supprime l'abbaye. L'église devient une paroisse au XIXe siècle, et les bâtiments monastiques accueillent le lycée de la ville, actuel lycée Fabert. L'église est désacralisée en 2012. Elle sert actuellement de lieu d'exposition. Abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains L'abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains (aussi désignée au Moyen Âge comme l'abbaye Sainte-Marie-aux-Dames) a été fondée vers 995-1005, sous l'impulsion de l'évêque Adalbéron II. Elle était une des trois grandes abbayes féminines de Metz, avec les deux monastères plus anciens de Sainte-Glossinde et de Saint-Pierre-aux-Nonnains, son voisin. Le monastère était situé dans l'angle sud-ouest des murailles de la ville, l'entrée s'ouvrait sur la rue Serpenoise. Le couvent a peut-être brûlé lors de la guerre de 1324 ou lors de la révolte qui suivit : en tout cas, les archives antérieures font défaut. Puis, entre 1331 et 1345, l'église abbatiale et autres bâtiments conventuels ont connu des travaux importants. La communauté comptait une dizaine de religieuses aux XVe et XVIe siècles. Après le siège de Metz, le quartier devient la nouvelle citadelle : la communauté est expulsée par l'armée et relogée près du Moyen Pont, dans les locaux de la commanderie de Saint-Jean. Le déménagement a lieu le 16 février 1565 (ancien style), sous l'abbatiat de Blanche d'Haussonville. L'ancienne abbaye est peu à peu démolie : l'église disparaît en 1861 ; les derniers vestiges ont disparus dans les années 1900.

Abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains L'abbaye Sainte-Marie-aux-Nonnains (aussi désignée au Moyen Âge comme l'abbaye Sainte-Marie-aux-Dames) a été fondée vers 995-1005, sous l'impulsion de l'évêque Adalbéron II. Elle était une des trois grandes abbayes féminines de Metz, avec les deux monastères plus anciens de Sainte-Glossinde et de Saint-Pierre-aux-Nonnains, son voisin. Le monastère était situé dans l'angle sud-ouest des murailles de la ville, l'entrée s'ouvrait sur la rue Serpenoise. Le couvent a peut-être brûlé lors de la guerre de 1324 ou lors de la révolte qui suivit : en tout cas, les archives antérieures font défaut. Puis, entre 1331 et 1345, l'église abbatiale et autres bâtiments conventuels ont connu des travaux importants. La communauté comptait une dizaine de religieuses aux XVe et XVIe siècles. Après le siège de Metz, le quartier devient la nouvelle citadelle : la communauté est expulsée par l'armée et relogée près du Moyen Pont, dans les locaux de la commanderie de Saint-Jean. Le déménagement a lieu le 16 février 1565 (ancien style), sous l'abbatiat de Blanche d'Haussonville. L'ancienne abbaye est peu à peu démolie : l'église disparaît en 1861 ; les derniers vestiges ont disparus dans les années 1900. Abrégé des chroniques de Charles VII (Paris, BNF, FR 5736)

Abrégé des chroniques de Charles VII (Paris, BNF, FR 5736)  Abrégé en français du « Speculum » de Vincent de Beauvais (Paris, BNF, FR 9558) Metz (Moselle)

Abrégé en français du « Speculum » de Vincent de Beauvais (Paris, BNF, FR 9558) Metz (Moselle) Abū Ma'shar al-Balkhī, De individuorum superiorum significacionibus (Metz, BM, ms. 270)

Abū Ma'shar al-Balkhī, De individuorum superiorum significacionibus (Metz, BM, ms. 270)