-

Maison canoniale n°14

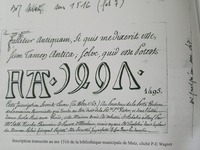

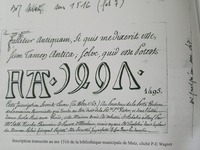

Maison canoniale n°14 Cette maison canoniale était située rue au Blé, adossée à l'église Saint-Victor. à côté du cimetière de Saint-Victor. Elle est mentionnée dès 1315. Elle fait partie de ces maisons canoniales possédant une structure composée d'un simple immeuble sur parcelle étroite avec une petite arrière-cour. Sa taxe d'achat s'élève à hauteur de 30 livres en 1408.

Elle est reconstruite au cours du XVIIIe siècle, mais le chantier n'a pas été achevé, car la parcelle a été inclue dans le projet du nouveau palais épiscopal. Toutefois, son portail datant de la fin du XVe siècle a subsisté jusqu'en 1960 avec une inscription latine : « Fallitur antiquam, si quis me dixerit esse sum tamen antica solve qui esse potest. F. A. 1495. »

-

Maison canoniale n°13, rue au Blé

La maison, détruite aujourd'hui, se situait au 2 rue au Blé. On suppose que son hôtel donnait sur la rue, avec une petite arrière-cour. En 1408, sa taxe d'achat était de 60 livres.

-

Maison canoniale n°12

Cette maison canoniale était située au 16 rue du Palais, avec issue au 4 en Nexirue face à la ruelle de Vazelle. Elle était la résidence du chanoine François de Bu en 1408. Sa taxe d'achat s'élevait à 20 livres cette année-là.

-

Maison canoniale n°11, rue du Palais

Cette maison, aujourd'hui détruite, était localisée au 24 rue du Palais. Elle était face à l'entrée arrière de l'évêché, avec une issue en Nexirue. L'hôtel se trouvait en fond de parcelle.

-

Maison canoniale n°10

Maison canoniale n°10 Cette maison canoniale était située au marché au blé, à l'angle de la rue des Prêcheurs. La structure de cette demeure canoniale est relativement simple, un immeuble avec une petite arrière-cour. L'hôtel a peut-être servi également de tour. En 1408, sa taxe d'achat s'élève à hauteur de 20 livres.

-

Maison canoniale n°1, dite la Princerie

Maison canoniale n°1, dite la Princerie Le surnom de cette maison vient du fait qu’à l’origine elle était la demeure attribuée au primicier, le premier dignitaire du chapitre de la cathédrale, représentant de l’évêque en ville. La Princerie est la première maison du corpus de Guillaume Frantzwa.

La maison est citée pour la toute première fois en 1225, mais on suppose qu'elle existait auparavant.

Elle est située dans le cloître même de la cathédrale (aujourd’hui rue de la Princerie), occupant tout l’angle Nord-est de ce dernier. Le jardin du cloître, à proximité, lui est entièrement dévolu, jusqu’en 1671.

La maison est composée de telle sorte à ce que l’hôtel soit situé entre cour et jardin. Elle possède de ce fait une tour escalière, permettant la liaison entre quasiment tous les niveaux de la maison mais aussi un escalier d’honneur, dans la cour d’honneur et desservant un seul étage.

-

Maison Bonne-Aventure

La maison Bonne-Aventure était un hôtel aristocratique localisée sur la rue de la Haye qui relie les rues du Pont-des-Morts et du Pont Saint-Georges. Au XVe siècle, elle abrite de riches demeures patriciennes et bourgeoises dont les jardins aboutissent sur les berges de la Moselle.

La maison appartient à la fin du XVe siècle à Jean Desch, clerc des Sept de la guerre. En 1494, Philippa de Gueldre, duchesse de Lorraine, en passage à Metz s'y promena avec sa cour dans les jardins, raconte Jean Aubrion dans son journal.

-

Mains tenant un ciboire

Mains tenant un ciboire Il s'agit d'un fragment de statue en pierre de Jaumont : une main tient un ciboire, un des vases sacrés de la liturgie chrétienne, qui contient les hosties consacrées.

-

Mains en prière

Mains en prière Ces mains en prière sont un fragment d'une statue du Petit Clairvaux.

-

Maheu Ruece (13..-1350)

Maheu Ruece est le fils de Gillat Ruece de Porte Serpenoise et de Lorette Baudoche, sa deuxième femme. Il épouse une certaine Jennette avec qui il a une fille unique : Lorette. Nous en savons peu sur la vie de Mathieu hormis qu'il est adoubé chevalier. Il meurt le 28 janvier 1350 et son corps est enseveli au couvent des Frères prêcheurs auprès de sa femme. Il n'est pas clair ici s'il s'agit de Jennette qui, veuve, se remarie avec Perrin Chaving, ou si Mathieu avait eu une première épouse qui nous est inconnue.

-

Maheu Roucel (14..-14..)

Maheu Roucel est le fils de Nicolle Roucel de Neufbourg et de Jacomette de Heu. Il poursuite une carrière ecclésiastique et est chanoine de la cathédrale de Metz, documenté en 1444. Il meurt à une date inconnue après 1465.

-

Maheu Le Gronnais dit Volgenel (13..-13..)

Maheu Le Gronnais est le fils de Maheu Le Gronnais dit Volgenel et d'une certaine Afélix. Il épouse Seliziette Renguillon à une date inconnue. Le couple a cinq enfants. Il meurt entre 1367 et 1375.

Il possède un texte appelé « Lez Grand Pardon à Rome », peut-être sous forme de cahier. Son fils Werry en hérite et le donne à copier en 1397 au possesseur anonyme de la chronique de Baudoin d'Avesnes aujourd'hui conservée à Berne.

-

Maheu Le Gronnais (14..-1496)

Maheu Le Gronnais est le fils de Didier Le Gronnais dit Volgenel et de Isabelle de Heu. Il occupe la fonction de chanoine de la cathédrale avant d'entreprendre une carrière municipale comme membre du paraige de Jurue à partir de 1462, bien qu'il semble avoir été inscrit d'abord au paraige de Porsaillis comme son père.

Il est le premier et seul époux connu de Marguerite Georges avec qui il se marie à une date inconnu avant 1477. Elle le laisse veuf en 1490. Il décède le 23 avril 1496.

-

Maheu Gourdat dit Linglois (13..-13..)

L'ascendance de Maheu Gourdat dit Linglois, un marchand du quartier de Saulnerie est inconnue. Il épouse en premières noces une certaine Martenette. Il se remarie avec Alixon, fille du tanneur Jacomin le Roussel. Il meurt à une date inconnue avant 1367, laissant Alixon dans un long veuvage. Les quatre filles issues de ses deux mariages sont mariées avec des hommes de paraiges. Maheu est-il inscrit lui-même en paraige ? On peut le supposer, mais la documentation conservée ne permet pas de le confirmer.

-

Mahaut Le Hungre (13..-14..)

Mahaut Le Hungre est la fille de Jean Le Hungre dit l'Aîné et de Catherine Le Gronnais. Elle épouse Jean, fils de Joffroy de Raigecourt dit Xappel et de Perrette, avec qui il a 6 enfants qui nous soient connus. Veuve entre 1419 et 1422, Mahaut meurt après 1430.

-

Mahaut de Vaudrevange (14..-147.)

Mahaut de Vaudrevange est l'une des deux filles de Jean de Vaudrevange et de Perrette de Raigecourt. Elle se marie en premières noces avec Jean Dieu-Ami, mais celui-ci meurt jeune adulte. Sans enfants, elle convole en secondes noces avec le seigneur franconien Goetz de Rineck vers 1440. Elle meurt veuve entre 1475 et 1477.

-

Mahaut de Raigecourt (14..-1466)

Mahaut de Raigecourt est la fille de Perrin de Raigecourt et de Jennette Le Gronnais. Elle épouse Jean Boulay dont elle est la première épouse. Elle meurt, sans doute de la peste, le 17 mars 1466, durant la terrible épidémie qui affecte la cité. Son corps est enseveli à la Collégiale Saint-Sauveur. Jean Boulay, veuf, se remarie avec Clémence, fille de Werry Damvillers.

-

Mahaut Chameure (12..-13..)

L'ascendance de Mahaut Chameure n'est pas connue, mais les Chameure était une famille affiliée aux paraiges aux XIIIe et XIVe siècles. Elle épouse Jean de la Court avec qui elle a un seul enfant qui nous soit connu. Elle meurt à une date inconnue après 1337 et son corps est enseveli au couvent des Frères prêcheurs.

-

Madeleine de Heu (15..-15..)

Madeleine de Heu est la fille de Nicolle III de Heu et de Marguerite de Brandebourg. Elle épouse Christophe d'Orjault, un noble lorrain, dont elle est la première femme. Après son décès à une date inconnue avant 1542, il se remarie une autre femme issue des paraiges, Claude Le Gronnais.

-

Madeleine de Chahanay (1540-1600)

Madeleine de Chahanay est la fille d'Antoine de Chahanay et d'Aliénor de Dommartin. Elle épouse Philippe, fils de Warin Roucel et d'Anne Le Gronnais. Les Chahanay sont particulièrement liés aux paraiges : sa soeur Catherine épouse Jacques Le Gronnais alors que sa soeur Nicolle épouse Richard de Raigecourt. Philippe meurt en 1583 laissant Madeleine veuve avec encore 7 de leurs 16 enfants encore vivants. Elle meurt à son tour le 30 mars 1600 et son corps est inhumé au couvent des Célestins.

-

M. du Souich, « Notice du château de Moulins »

M. du Souich, « Notice du château de Moulins », Bulletin de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, 1870, p. 46-49.

-

Lug, Robert, Politique et littérature à Metz autour de la guerre des Amis (1231-1234) : le témoignage du Chansonnier de Saint-Germain des-Prés

Lug, Robert, Politique et littérature à Metz autour de la guerre des Amis (1231-1234): le témoignage du Chansonnier de Saint-Germain des-Prés, dans Lettres, musique et société en Lorraine médiévale : Autour du Tournoi de Chauvency (Ms. Oxford Bodleian Douce 308), Genève, Librairie Droz, 2012, p. 451-486.

-

Lucain, la Pharsale (Metz, BM, ms. 518)

Lucain, la Pharsale (Metz, BM, ms. 518)

-

Lowy Paillat dit l'Échevin (13..-1400)

Lowy Paillat est le fils de Burthe Paillat dit le Jeune. Il participe en 1399 à l'expédition en Prusse aux côtés de Jacques I Desch et d'autres messins. À son retour à Metz, il meurt peu de temps après durant l'épidémie de peste en 1400, sans doute encore jeune adulte et célibataire.

-

Lowiat Estienne (14..-1500)

Lowiat Estienne est écrivain, c'est-à-dire rédacteur d'actes publics. En 1478, ce riche bourgeois est enlevé par un parti de génetaires (des cavaliers légers) avec son beau-frère, Hennequin l'Apothicaire, à Ars-sur-Moselle. Il est mentionné comme receveur de l'abbaye de Saint-Vincent entre 1478 et 1518. En 1504, il devient le parrain de François, fils de Philippe de Vigneulles et de Zabeline Le Sarte.

Maison canoniale n°14 Cette maison canoniale était située rue au Blé, adossée à l'église Saint-Victor. à côté du cimetière de Saint-Victor. Elle est mentionnée dès 1315. Elle fait partie de ces maisons canoniales possédant une structure composée d'un simple immeuble sur parcelle étroite avec une petite arrière-cour. Sa taxe d'achat s'élève à hauteur de 30 livres en 1408. Elle est reconstruite au cours du XVIIIe siècle, mais le chantier n'a pas été achevé, car la parcelle a été inclue dans le projet du nouveau palais épiscopal. Toutefois, son portail datant de la fin du XVe siècle a subsisté jusqu'en 1960 avec une inscription latine : « Fallitur antiquam, si quis me dixerit esse sum tamen antica solve qui esse potest. F. A. 1495. »

Maison canoniale n°14 Cette maison canoniale était située rue au Blé, adossée à l'église Saint-Victor. à côté du cimetière de Saint-Victor. Elle est mentionnée dès 1315. Elle fait partie de ces maisons canoniales possédant une structure composée d'un simple immeuble sur parcelle étroite avec une petite arrière-cour. Sa taxe d'achat s'élève à hauteur de 30 livres en 1408. Elle est reconstruite au cours du XVIIIe siècle, mais le chantier n'a pas été achevé, car la parcelle a été inclue dans le projet du nouveau palais épiscopal. Toutefois, son portail datant de la fin du XVe siècle a subsisté jusqu'en 1960 avec une inscription latine : « Fallitur antiquam, si quis me dixerit esse sum tamen antica solve qui esse potest. F. A. 1495. » Maison canoniale n°10 Cette maison canoniale était située au marché au blé, à l'angle de la rue des Prêcheurs. La structure de cette demeure canoniale est relativement simple, un immeuble avec une petite arrière-cour. L'hôtel a peut-être servi également de tour. En 1408, sa taxe d'achat s'élève à hauteur de 20 livres.

Maison canoniale n°10 Cette maison canoniale était située au marché au blé, à l'angle de la rue des Prêcheurs. La structure de cette demeure canoniale est relativement simple, un immeuble avec une petite arrière-cour. L'hôtel a peut-être servi également de tour. En 1408, sa taxe d'achat s'élève à hauteur de 20 livres. Maison canoniale n°1, dite la Princerie Le surnom de cette maison vient du fait qu’à l’origine elle était la demeure attribuée au primicier, le premier dignitaire du chapitre de la cathédrale, représentant de l’évêque en ville. La Princerie est la première maison du corpus de Guillaume Frantzwa. La maison est citée pour la toute première fois en 1225, mais on suppose qu'elle existait auparavant. Elle est située dans le cloître même de la cathédrale (aujourd’hui rue de la Princerie), occupant tout l’angle Nord-est de ce dernier. Le jardin du cloître, à proximité, lui est entièrement dévolu, jusqu’en 1671. La maison est composée de telle sorte à ce que l’hôtel soit situé entre cour et jardin. Elle possède de ce fait une tour escalière, permettant la liaison entre quasiment tous les niveaux de la maison mais aussi un escalier d’honneur, dans la cour d’honneur et desservant un seul étage.

Maison canoniale n°1, dite la Princerie Le surnom de cette maison vient du fait qu’à l’origine elle était la demeure attribuée au primicier, le premier dignitaire du chapitre de la cathédrale, représentant de l’évêque en ville. La Princerie est la première maison du corpus de Guillaume Frantzwa. La maison est citée pour la toute première fois en 1225, mais on suppose qu'elle existait auparavant. Elle est située dans le cloître même de la cathédrale (aujourd’hui rue de la Princerie), occupant tout l’angle Nord-est de ce dernier. Le jardin du cloître, à proximité, lui est entièrement dévolu, jusqu’en 1671. La maison est composée de telle sorte à ce que l’hôtel soit situé entre cour et jardin. Elle possède de ce fait une tour escalière, permettant la liaison entre quasiment tous les niveaux de la maison mais aussi un escalier d’honneur, dans la cour d’honneur et desservant un seul étage. Mains tenant un ciboire Il s'agit d'un fragment de statue en pierre de Jaumont : une main tient un ciboire, un des vases sacrés de la liturgie chrétienne, qui contient les hosties consacrées.

Mains tenant un ciboire Il s'agit d'un fragment de statue en pierre de Jaumont : une main tient un ciboire, un des vases sacrés de la liturgie chrétienne, qui contient les hosties consacrées. Mains en prière Ces mains en prière sont un fragment d'une statue du Petit Clairvaux.

Mains en prière Ces mains en prière sont un fragment d'une statue du Petit Clairvaux. Lucain, la Pharsale (Metz, BM, ms. 518)

Lucain, la Pharsale (Metz, BM, ms. 518)