-

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : une religieuse

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : une religieuse Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci est fragmentaire : il représente une religieuse en buste, avec son voile et sa guimpe, le coude gauche levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Auguste Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle.

-

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : un moine

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : un moine Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci représente un moine en buste, avec son habit de bure, sa ceinture de corde et son capuchon, le coude droit levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle.

-

Clé de voûte des Célestins : le couronnement de la Vierge

Clé de voûte des Célestins : le couronnement de la Vierge On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Cette sculpture montre Marie comme reine du Ciel. À droite, Dieu est figuré comme un roi : barbu et cheveux long, il est assis, couronné, et tient le globe du monde dans sa main droite ; élevant main gauche, il couronne Marie, reconnue Mère de Dieu et reine du Ciel. Marie se tient à gauche : elle aussi trône et est couronnée, mais elle est tournée vers Dieu, mains jointes en prière, avec une expression d'adoration sur le visage. Il ne reste que des traces de polychromie : bleus du fond du médaillon et du manteau de la Vierge.

-

Clé de voûte des Célestins : la Vierge de l'Apocalypse

Clé de voûte des Célestins : la Vierge de l'Apocalypse On a conservé quatre belles clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Celle-ci illustre la victoire du bien sur le mal à la fin des temps par une image tirée du livre biblique de l’Apocalypse : « Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs de l’accouchement » (Apocalypse, 12, 1-2). Identifiée à Marie, la mère de Jésus-Christ, la femme est ici entourée par 26 rayons de soleil dont douze se terminent par une étoile. Marie porte une auréole et une couronne. Elle a déjà accouché et sourit : assise, elle donne le sein à Jésus. À droite, la lune est figurée par un croissant et un visage. La scène s’inscrit dans le rond du médaillon, qui a conservé une partie de sa riche polychromie : bleu du manteau de Marie, rose de sa peau, rouge du fond qui met en valeur les rayons du soleil.

-

Clé de voûte des Célestins : la sibylle de Tibur

Clé de voûte des Célestins : la sibylle de Tibur On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Celle-ci est l'oeuvre d'un atelier messin influencé par le gothique international en vogue à la cour de l'empereur Luxembourg à Prague. Le thème est la naissance prophétisée par les païens : autour d'un autel la sibylle de Tibur annonce à l'empereur Auguste qu'un roi plus puissant que lui vient de naître. La sibylle pointe du doigt le ciel, les deux personnages ont la tête levée. La sibylle porte une guimpe (habit féminin qui cache le cou) et une couronne. On notera la finesse et la souplesse des personnages qui s'adaptent parfaitement au format rond des médaillons. On note des restes de polychromie : le fond du médaillon est bleu, le manteau de la sibylle rouge et bleu, les couronnes rouges en partie.

-

Clé de voûte des Célestins : deux saintes

Clé de voûte des Célestins : deux saintes On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Deux femmes sont debout : celle de droite est couronnée et tient une roue dans la main gauche et une épée dans la main droite. On reconnaît ainsi sainte Catherine d'Alexandrie aux attributs de son martyre. La femme de gauche n'est pas identifiée. Ce n'est pas sainte Barbe (ou Barbara) car elle tient plutôt un pot qu'une tour dans sa main gauche. Ce n'est pas non plus sainte Marie-Madeleine, qu'on ne représente pas voilée et tenant une croix dans la main droite.

Le médaillon a conservé une partie de sa polychromie : les saintes se détachent sur un fond rouge ; leurs robes sont bleues et les cheveux de Catherine blonds.

-

Clé de voûte armoriée de Saint-Pierre-aux-Nonnains

Clé de voûte armoriée de Saint-Pierre-aux-Nonnains Cette clé de voûte porte un écu parti : à gauche, on reconnaît les armes des Haussonville, famille de la chevalerie lorraine, et à droite, celles des Anglure, seigneurs champenois installés en Lorraine au XVe siècle. On peut identifier ces armes comme celles d'Anne d'Anglure (+1493), épouse de Balthasar d'Haussonville et mère de Jeanne d'Haussonville, abbesse de Saint-Pierre décédée en 1545.

La clé peut provenir de l'église de Saint-Pierre-aux-Nonnains, voûtée fin XVe ou début XVIe siècle, mais aussi de la galerie Est du cloître ou d'un autre bâtiment monastique construit à cette période. Au XIXe siècle, des vestiges du monastère ont été déposés dans le jardin du musée de la Cour d'Or, puis, lors de travaux, mélangés avec les vestiges d'autres églises messines détruites. On a alors perdu oublié la provenance de cette clé.

-

Clé de voûte : l'aigle de saint Jean

Clé de voûte : l'aigle de saint Jean Cette clé de voûte est un vestige de l'ancienne abbaye Saint-Arnoul. Elle a pu faire partie d'un ensemble associant les symboles des quatre évangélistes, l'aigle de Jean, le lion de Marc, le taureau de Luc et l'ange de Matthieu .

-

Cheminée du Passe-Temps

Cheminée du Passe-Temps Cette cheminée monumentale ornait l'hôtel du Passe-Temps construit par Pierre Baudoche entre 1486 et 1488. Le manteau est sculpté de six écus, dont, selon les relevés de Charles Lorrain au XIXe siècle, trois étaient encore peints des armes des La Marck, des Anglure et des Baudoche. Mais son dessin montre à gauche un écu sans peinture qui ne porte pas les grelots des Anglure mais une croix engrêlée (comme celle des Lenoncourt) ; au milieu un écu parti portant la fasce et le lion des La Marck, et un autre écu parti des armes des Baudoche et d'un aigle noir sur fond d'or (non identifié).

Pierre Baudoche, qui fait construire l'hôtel du Passe-Temps en 1486, avait épousé Bonne de la Marck, dont la soeur Claude, morte avant 1489, était l'épouse de Louis de Lenoncourt.

-

Cheminée de la ferme Saint-Ladre

Cheminée de la ferme Saint-Ladre Le manteau de la cheminée est crénelé ; trois écus sont accrochés à une tringle sculptée en trompe l’œil par un lien évoquant une lanière de cuir. Les écus peuvent être ceux des gouverneurs de l’hôpital. Celui de gauche porte quatre bandes horizontales, pouvant appartenir à la famille des Withier. Celui du centre a un aigle bicéphale où l’on distingue des traces de polychromie rouge : ce sont les armes des Brady, famille propriétaire du domaine de la grange. À droite, l’écu à la bande oblique chargée de trois coquilles peut être celui des Heu.

La cheminée provient d'une dépendance de la ferme Saint-Ladre, qui appartenait à l'hôpital Saint-Nicolas de Metz. En 1867, l’administrateur des hospices donne au musée le manteau de la cheminée et sa taque datée de 1590. Au musée, la cheminée a été reconstituée à partir du manteau, en le complétant par des flancs et une hotte.

-

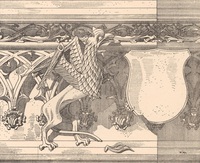

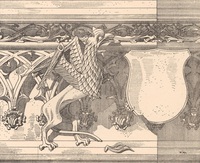

Cheminée aux griffons

Cheminée aux griffons Cette cheminée monumentale provient du couvent Sainte-Élisabeth, installée dans l'hôtel de Raigecourt au XVIIe siècle. Il s'agit probablement d'un des derniers vestiges de l'hôtel patricien. Le manteau est décoré d'une frise d'arcatures entrelacées ; un écu occupe le centre, porté par deux griffons.

La cheminée était au XIXe siècle stockée en plein air et s'est rapidement dégradée. Transportée au musée, elle a été séparée en plusieurs lots : les sculptures ont été préservées à l'intérieur, et le manteau dans le jardin où, comme le note Lorrain à la fin du siècle, il "perd chaque jour une partie de ses sculptures".

-

Cheminée au chien

Cheminée au chien Cette cheminée monumentale est faite d'un manteau crenelé ; une frise sculptée est ornée d'un chien, sans doute un lévrier, et de deux écus. Autrefois peints, ils ont perdu leur polychromie qui permettait d’identifier leurs propriétaires. Ils devaient figurer les deux familles d'un couple : les écus sont inclinés de façon à laisser apparaître les liens noués autour d’une moulure finement sculptée, qui par son relief, donne l’illusion d’une tringle. Au centre du manteau, le chien attaché à un arbre par une chaîne remarquablement travaillée est un symbole de fidélité.

-

Chaussure haute (pied droit)

Chaussure haute (pied droit) Cette chaussure est un pied droit. Elle est haute et monte jusqu'aux malléoles. Elle était fermée par deux boucles sur l'empeigne et le demi-quartier, qui ont disparu. Sa longueur peut correspond à une chaussure de femme. La forme pointue est restée à la mode jusqu'à la fin du XVe siècle, remplacée ensuite par la mode des chaussures à bout plat.

-

Chaussure basse (pied gauche?)

Chaussure basse (pied gauche?) Cette chaussure peut être un pied gauche. C'est un modèle de chaussure basse, à la mode à la fin du Moyen Âge.

-

Cavalier et priant

Cavalier et priant Ces deux sculptures formaient peut-être un groupe. Le cavalier est vêtu d'une cotte de maille qui lui couvre tout le corps et d'une tunique sans manches. Il porte un casque, l'écu sur la poitrine et devait tenir de la main droite une lance ou une oriflamme.

Le personnage à genoux est lui aussi vêtu comme un chevalier, il a l'épée à la ceinture mais ne porte pas de casque. Il est bien plus petit que le cavalier, ce qui permet de l'identifier comme un donateur en prière devant un saint, qui serait ici saint Georges. Dans ce cas-là, la lance disparue ne transperçait pas le dragon car elle devait pointer vers le haut : le cheval devait plutôt le piétiner.

Les deux pièces ont été collectées rue du Champé au XIXe siècle. Mais on peut les rapprocher, au moins par l'iconographie, de la description du tombeau de Maheu Ruece au couvent des Dominicains : un patricien se fait représenter sur son tombeau en chevalier, priant le saint patron de la confrérie des chevaliers du Christ.

-

Carreau de poêle niche : le jeune noble

Carreau de poêle niche : le jeune noble Ce beau carreau de poêle a été découvert sur le site d'un atelier de potier. Il s'agit d'un carreau-niche, moulé autour d'une alvéole semi-cylindrique. Le personnage est en haut-relief sur un décor d'architecture de trilobes gothiques ornées de lancettes évidées. Le visage du personnage est jaune, et son chaperon noir. Il est représenté de face, les bras le long du corps. Son costume est celui d'un jeune noble : chaussé de poulaines, il porte un chaperon et un surcot court aux manches outrageusement longues qui lui descendent jusqu'aux mollets.

-

Carreau de pavement de Saint-Nicolas : couple dansant

Carreau de pavement de Saint-Nicolas : couple dansant Ce carreau de pavement provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil. Le carreau représente peut-être une scène courtoise, un couple dansant.

-

Calice de Saint-Pierre-aux-Nonnains

Calice de Saint-Pierre-aux-Nonnains Ce calice en argent servait à célébrer la messe. Il a été trouvé, endommagé, dans le sarcophage d'un clerc. Ce dernier avait été enterré dans la chapelle sépulcrale qui se trouvait au nord-est de l'église Saint-Pierre. Au XVIe siècle, la tombe a été refaite et la pierre tombale ornée d'une croix d'abbé ou d'évêque et des initiales MT, mais on ignore l'identité du défunt, mort au XIVe ou au XVe siècle.

La tombe a été découverte lors des fouilles de l'archéologue allemand Reusch, en 1942-1944. Les vestiges de la chapelle ont été détruits pour ouvrir un passage entre Saint-Pierre-aux-Nonnains et l'auditorium de l'Arsenal.

Le calice est à coupe hémisphérique, avec une base en pavillon de trompette et un anneau à mi-hauteur du pied.

-

Buste de femme à l'antique (maison des têtes)

Buste de femme à l'antique (maison des têtes) Ce buste en haut-relief est le deuxième à gauche des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Cette femme était tourné vers l'homme à l'antique à sa gauche, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion . La femme est vêtue à l'antique, un voile recouvrant sa tête. Sa coiffure savante est relevée et nouée au sommet du front, peut-être complétée de postiches sur les oreilles. Deux longues mèches retombent sur les épaules, mèches reliées par un bandeau noué sur la gorge. Une guimpe finement plissée protège la gorge. La tête, mutilée (nez) a été restaurée de manière approximative.

-

Buste de femme (maison des têtes)

Buste de femme (maison des têtes) Ce buste en haut-relief était le deuxième à droite des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. La femme est tourné vers le dernier personnage à droite, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion. Sa coiffure est retenue par un bandeau que recouvre un voile laissant émerger, à la base, deux longues nattes. la gorge est protégée par une guimpe finement plissée, et que recouvre le noeud du voile, au contact de la robe. Sur l'épaule gauche, une fibule ovale.

-

Buste d'homme à l'antique (Maison des têtes)

Buste d'homme à l'antique (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. L'homme barbu a la chevelure bouclée retenue par une bandelette nouée sur la nuque et retombant sur l'épaule droite. Le vêtement, laissant la gorge dégagée, est retenu sur l'épaule gauche par une fibule ovale. Cette représentation à l'antique illustre la passion pour l'Antiquité des propriétaires de la maison. Le style de l'œuvre est proche de celui du sculpteur Ligier Richier, à qui on l'attribue parfois. Détaché de son architecture en 1913, ce buste avait été complété d'une base additionnelle (épaules et dos) permettant une présentation isolée, à la verticale, alors que l'originale était oblique par rapport à la fenêtre.

-

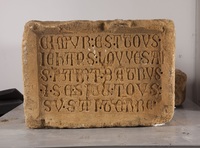

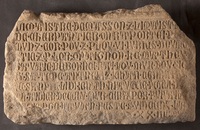

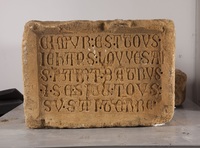

Borne de non-mitoyenneté de Poince Louve

Borne de non-mitoyenneté de Poince Louve Comme son père Jean, Poince Louve borne sa propriété avec une inscription qui atteste que le patricien possédait les deux côtés du mur. L'inscription a été retrouvée à la Citadelle en 1901, sans qu'on connaissance précisément le site de découverte.

Traduction : « Ce mur se dresse en toute propriété (tout franchement) sur le domaine (tréfond) du seigneur Poince Louve, et il lui appartient sans que personne d'autre y ait part. »

-

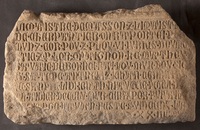

Borne de non-mitoyenneté de Mathieu Gavaie

Borne de non-mitoyenneté de Mathieu Gavaie Cette inscription a été trouvée en 1905 à la porte des Allemands. Elle commémore un arbitrage des maîtres des corporations des maçons et des charpentiers sur la propriété d'un mur : Mathieu Gavaie, de Borny, se voit reconnaître la pleine propriété de son mur au détriment de son voisin Jean, dont le nom est illisible. Le texte fragmentaire est daté d'un dimanche avant la Saint-Vincent (22 janvier), une année se terminant en 23 ou 24. Le millésime changeant en mars et la Saint-Vincent tombant un dimanche en 1324, on peut l'inscription du dimanche 20 janvier 1325.

-

Borne de non-mitoyenneté de Jean Louve

Borne de non-mitoyenneté de Jean Louve Cette inscription à deux faces servait de borne à la propriété de Jean Louve, appelée la grande maison d'Outre-Seille. Elle attestait que le patricien possédait les deux côtés du mur. Au XVIIe siècle, l'historien Paul Ferry voit la borne en place. Après la destruction de la maison en 1809, la borne a été encastrée dans un mur rue Mazelle, où elle a été découverte avant de rejoindre le musée en 1856.

Le même texte est gravé des deux côtés (traduction) : "Ce mur est tout à Jean Louve sans qu'autrui y ait part, et il se dresse entièrement sur sa terre".

-

Baldaquin de la sépulture des Baudoche (XVe siècle)

Baldaquin de la sépulture des Baudoche (XVe siècle) Ce baldaquin est le dernier vestige de la sépulture de Perrin Baudoche et de ses enfants Odeliette et Nicolle, dans le cloître des Frères prêcheurs, ou Dominicains. En 1552, la sépulture était fermée d'une grille de fer, près de la porte du réfectoire, et ornée de neuf statues.

Le baldaquin est la partie supérieure d'une sculpture funéraire : sous les arceaux de la corniche ornés de modillons et de fleurons, trois voûtes d'ogives formaient des niches ornées de trilobes. Elles pouvaient abriter les statues citées en 1552.

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : une religieuse Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci est fragmentaire : il représente une religieuse en buste, avec son voile et sa guimpe, le coude gauche levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Auguste Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle.

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : une religieuse Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci est fragmentaire : il représente une religieuse en buste, avec son voile et sa guimpe, le coude gauche levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Auguste Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle. Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : un moine Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci représente un moine en buste, avec son habit de bure, sa ceinture de corde et son capuchon, le coude droit levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle.

Corbeau sculpté de l'ancienne école rabbinique : un moine Le corbeau est une pièce d'architecture soutenant une poutre : il est typique des salles d'apparat du Moyen Âge à Metz. Le musée de la Cour d'Or conserve deux corbeaux formant une paire. Celui-ci représente un moine en buste, avec son habit de bure, sa ceinture de corde et son capuchon, le coude droit levé soutenant la poutre. Il provient de l'ancienne école rabbinique (ou « schoul ») de Metz, démolie au XIXe siècle. Selon un témoignage oral recueilli par Migette, la communauté juive de Metz aurait installé son école dans les bâtiments du premier couvent des Carmes. L'information n'est pas vérifiable, mais ces corbeaux sont un témoignage des aménagements intérieurs des maisons de Metz au XIIIe siècle. Clé de voûte des Célestins : le couronnement de la Vierge On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Cette sculpture montre Marie comme reine du Ciel. À droite, Dieu est figuré comme un roi : barbu et cheveux long, il est assis, couronné, et tient le globe du monde dans sa main droite ; élevant main gauche, il couronne Marie, reconnue Mère de Dieu et reine du Ciel. Marie se tient à gauche : elle aussi trône et est couronnée, mais elle est tournée vers Dieu, mains jointes en prière, avec une expression d'adoration sur le visage. Il ne reste que des traces de polychromie : bleus du fond du médaillon et du manteau de la Vierge.

Clé de voûte des Célestins : le couronnement de la Vierge On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Cette sculpture montre Marie comme reine du Ciel. À droite, Dieu est figuré comme un roi : barbu et cheveux long, il est assis, couronné, et tient le globe du monde dans sa main droite ; élevant main gauche, il couronne Marie, reconnue Mère de Dieu et reine du Ciel. Marie se tient à gauche : elle aussi trône et est couronnée, mais elle est tournée vers Dieu, mains jointes en prière, avec une expression d'adoration sur le visage. Il ne reste que des traces de polychromie : bleus du fond du médaillon et du manteau de la Vierge. Clé de voûte des Célestins : la Vierge de l'Apocalypse On a conservé quatre belles clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Celle-ci illustre la victoire du bien sur le mal à la fin des temps par une image tirée du livre biblique de l’Apocalypse : « Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs de l’accouchement » (Apocalypse, 12, 1-2). Identifiée à Marie, la mère de Jésus-Christ, la femme est ici entourée par 26 rayons de soleil dont douze se terminent par une étoile. Marie porte une auréole et une couronne. Elle a déjà accouché et sourit : assise, elle donne le sein à Jésus. À droite, la lune est figurée par un croissant et un visage. La scène s’inscrit dans le rond du médaillon, qui a conservé une partie de sa riche polychromie : bleu du manteau de Marie, rose de sa peau, rouge du fond qui met en valeur les rayons du soleil.

Clé de voûte des Célestins : la Vierge de l'Apocalypse On a conservé quatre belles clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Celle-ci illustre la victoire du bien sur le mal à la fin des temps par une image tirée du livre biblique de l’Apocalypse : « Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs de l’accouchement » (Apocalypse, 12, 1-2). Identifiée à Marie, la mère de Jésus-Christ, la femme est ici entourée par 26 rayons de soleil dont douze se terminent par une étoile. Marie porte une auréole et une couronne. Elle a déjà accouché et sourit : assise, elle donne le sein à Jésus. À droite, la lune est figurée par un croissant et un visage. La scène s’inscrit dans le rond du médaillon, qui a conservé une partie de sa riche polychromie : bleu du manteau de Marie, rose de sa peau, rouge du fond qui met en valeur les rayons du soleil. Clé de voûte des Célestins : la sibylle de Tibur On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Celle-ci est l'oeuvre d'un atelier messin influencé par le gothique international en vogue à la cour de l'empereur Luxembourg à Prague. Le thème est la naissance prophétisée par les païens : autour d'un autel la sibylle de Tibur annonce à l'empereur Auguste qu'un roi plus puissant que lui vient de naître. La sibylle pointe du doigt le ciel, les deux personnages ont la tête levée. La sibylle porte une guimpe (habit féminin qui cache le cou) et une couronne. On notera la finesse et la souplesse des personnages qui s'adaptent parfaitement au format rond des médaillons. On note des restes de polychromie : le fond du médaillon est bleu, le manteau de la sibylle rouge et bleu, les couronnes rouges en partie.

Clé de voûte des Célestins : la sibylle de Tibur On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Celle-ci est l'oeuvre d'un atelier messin influencé par le gothique international en vogue à la cour de l'empereur Luxembourg à Prague. Le thème est la naissance prophétisée par les païens : autour d'un autel la sibylle de Tibur annonce à l'empereur Auguste qu'un roi plus puissant que lui vient de naître. La sibylle pointe du doigt le ciel, les deux personnages ont la tête levée. La sibylle porte une guimpe (habit féminin qui cache le cou) et une couronne. On notera la finesse et la souplesse des personnages qui s'adaptent parfaitement au format rond des médaillons. On note des restes de polychromie : le fond du médaillon est bleu, le manteau de la sibylle rouge et bleu, les couronnes rouges en partie. Clé de voûte des Célestins : deux saintes On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Deux femmes sont debout : celle de droite est couronnée et tient une roue dans la main gauche et une épée dans la main droite. On reconnaît ainsi sainte Catherine d'Alexandrie aux attributs de son martyre. La femme de gauche n'est pas identifiée. Ce n'est pas sainte Barbe (ou Barbara) car elle tient plutôt un pot qu'une tour dans sa main gauche. Ce n'est pas non plus sainte Marie-Madeleine, qu'on ne représente pas voilée et tenant une croix dans la main droite. Le médaillon a conservé une partie de sa polychromie : les saintes se détachent sur un fond rouge ; leurs robes sont bleues et les cheveux de Catherine blonds.

Clé de voûte des Célestins : deux saintes On a conservé quatre clés de voûte qui décoraient l'église du couvent des Célestins de Metz. Deux femmes sont debout : celle de droite est couronnée et tient une roue dans la main gauche et une épée dans la main droite. On reconnaît ainsi sainte Catherine d'Alexandrie aux attributs de son martyre. La femme de gauche n'est pas identifiée. Ce n'est pas sainte Barbe (ou Barbara) car elle tient plutôt un pot qu'une tour dans sa main gauche. Ce n'est pas non plus sainte Marie-Madeleine, qu'on ne représente pas voilée et tenant une croix dans la main droite. Le médaillon a conservé une partie de sa polychromie : les saintes se détachent sur un fond rouge ; leurs robes sont bleues et les cheveux de Catherine blonds. Clé de voûte armoriée de Saint-Pierre-aux-Nonnains Cette clé de voûte porte un écu parti : à gauche, on reconnaît les armes des Haussonville, famille de la chevalerie lorraine, et à droite, celles des Anglure, seigneurs champenois installés en Lorraine au XVe siècle. On peut identifier ces armes comme celles d'Anne d'Anglure (+1493), épouse de Balthasar d'Haussonville et mère de Jeanne d'Haussonville, abbesse de Saint-Pierre décédée en 1545. La clé peut provenir de l'église de Saint-Pierre-aux-Nonnains, voûtée fin XVe ou début XVIe siècle, mais aussi de la galerie Est du cloître ou d'un autre bâtiment monastique construit à cette période. Au XIXe siècle, des vestiges du monastère ont été déposés dans le jardin du musée de la Cour d'Or, puis, lors de travaux, mélangés avec les vestiges d'autres églises messines détruites. On a alors perdu oublié la provenance de cette clé.

Clé de voûte armoriée de Saint-Pierre-aux-Nonnains Cette clé de voûte porte un écu parti : à gauche, on reconnaît les armes des Haussonville, famille de la chevalerie lorraine, et à droite, celles des Anglure, seigneurs champenois installés en Lorraine au XVe siècle. On peut identifier ces armes comme celles d'Anne d'Anglure (+1493), épouse de Balthasar d'Haussonville et mère de Jeanne d'Haussonville, abbesse de Saint-Pierre décédée en 1545. La clé peut provenir de l'église de Saint-Pierre-aux-Nonnains, voûtée fin XVe ou début XVIe siècle, mais aussi de la galerie Est du cloître ou d'un autre bâtiment monastique construit à cette période. Au XIXe siècle, des vestiges du monastère ont été déposés dans le jardin du musée de la Cour d'Or, puis, lors de travaux, mélangés avec les vestiges d'autres églises messines détruites. On a alors perdu oublié la provenance de cette clé. Clé de voûte : l'aigle de saint Jean Cette clé de voûte est un vestige de l'ancienne abbaye Saint-Arnoul. Elle a pu faire partie d'un ensemble associant les symboles des quatre évangélistes, l'aigle de Jean, le lion de Marc, le taureau de Luc et l'ange de Matthieu .

Clé de voûte : l'aigle de saint Jean Cette clé de voûte est un vestige de l'ancienne abbaye Saint-Arnoul. Elle a pu faire partie d'un ensemble associant les symboles des quatre évangélistes, l'aigle de Jean, le lion de Marc, le taureau de Luc et l'ange de Matthieu . Cheminée du Passe-Temps Cette cheminée monumentale ornait l'hôtel du Passe-Temps construit par Pierre Baudoche entre 1486 et 1488. Le manteau est sculpté de six écus, dont, selon les relevés de Charles Lorrain au XIXe siècle, trois étaient encore peints des armes des La Marck, des Anglure et des Baudoche. Mais son dessin montre à gauche un écu sans peinture qui ne porte pas les grelots des Anglure mais une croix engrêlée (comme celle des Lenoncourt) ; au milieu un écu parti portant la fasce et le lion des La Marck, et un autre écu parti des armes des Baudoche et d'un aigle noir sur fond d'or (non identifié). Pierre Baudoche, qui fait construire l'hôtel du Passe-Temps en 1486, avait épousé Bonne de la Marck, dont la soeur Claude, morte avant 1489, était l'épouse de Louis de Lenoncourt.

Cheminée du Passe-Temps Cette cheminée monumentale ornait l'hôtel du Passe-Temps construit par Pierre Baudoche entre 1486 et 1488. Le manteau est sculpté de six écus, dont, selon les relevés de Charles Lorrain au XIXe siècle, trois étaient encore peints des armes des La Marck, des Anglure et des Baudoche. Mais son dessin montre à gauche un écu sans peinture qui ne porte pas les grelots des Anglure mais une croix engrêlée (comme celle des Lenoncourt) ; au milieu un écu parti portant la fasce et le lion des La Marck, et un autre écu parti des armes des Baudoche et d'un aigle noir sur fond d'or (non identifié). Pierre Baudoche, qui fait construire l'hôtel du Passe-Temps en 1486, avait épousé Bonne de la Marck, dont la soeur Claude, morte avant 1489, était l'épouse de Louis de Lenoncourt. Cheminée de la ferme Saint-Ladre Le manteau de la cheminée est crénelé ; trois écus sont accrochés à une tringle sculptée en trompe l’œil par un lien évoquant une lanière de cuir. Les écus peuvent être ceux des gouverneurs de l’hôpital. Celui de gauche porte quatre bandes horizontales, pouvant appartenir à la famille des Withier. Celui du centre a un aigle bicéphale où l’on distingue des traces de polychromie rouge : ce sont les armes des Brady, famille propriétaire du domaine de la grange. À droite, l’écu à la bande oblique chargée de trois coquilles peut être celui des Heu. La cheminée provient d'une dépendance de la ferme Saint-Ladre, qui appartenait à l'hôpital Saint-Nicolas de Metz. En 1867, l’administrateur des hospices donne au musée le manteau de la cheminée et sa taque datée de 1590. Au musée, la cheminée a été reconstituée à partir du manteau, en le complétant par des flancs et une hotte.

Cheminée de la ferme Saint-Ladre Le manteau de la cheminée est crénelé ; trois écus sont accrochés à une tringle sculptée en trompe l’œil par un lien évoquant une lanière de cuir. Les écus peuvent être ceux des gouverneurs de l’hôpital. Celui de gauche porte quatre bandes horizontales, pouvant appartenir à la famille des Withier. Celui du centre a un aigle bicéphale où l’on distingue des traces de polychromie rouge : ce sont les armes des Brady, famille propriétaire du domaine de la grange. À droite, l’écu à la bande oblique chargée de trois coquilles peut être celui des Heu. La cheminée provient d'une dépendance de la ferme Saint-Ladre, qui appartenait à l'hôpital Saint-Nicolas de Metz. En 1867, l’administrateur des hospices donne au musée le manteau de la cheminée et sa taque datée de 1590. Au musée, la cheminée a été reconstituée à partir du manteau, en le complétant par des flancs et une hotte. Cheminée aux griffons Cette cheminée monumentale provient du couvent Sainte-Élisabeth, installée dans l'hôtel de Raigecourt au XVIIe siècle. Il s'agit probablement d'un des derniers vestiges de l'hôtel patricien. Le manteau est décoré d'une frise d'arcatures entrelacées ; un écu occupe le centre, porté par deux griffons. La cheminée était au XIXe siècle stockée en plein air et s'est rapidement dégradée. Transportée au musée, elle a été séparée en plusieurs lots : les sculptures ont été préservées à l'intérieur, et le manteau dans le jardin où, comme le note Lorrain à la fin du siècle, il "perd chaque jour une partie de ses sculptures".

Cheminée aux griffons Cette cheminée monumentale provient du couvent Sainte-Élisabeth, installée dans l'hôtel de Raigecourt au XVIIe siècle. Il s'agit probablement d'un des derniers vestiges de l'hôtel patricien. Le manteau est décoré d'une frise d'arcatures entrelacées ; un écu occupe le centre, porté par deux griffons. La cheminée était au XIXe siècle stockée en plein air et s'est rapidement dégradée. Transportée au musée, elle a été séparée en plusieurs lots : les sculptures ont été préservées à l'intérieur, et le manteau dans le jardin où, comme le note Lorrain à la fin du siècle, il "perd chaque jour une partie de ses sculptures". Cheminée au chien Cette cheminée monumentale est faite d'un manteau crenelé ; une frise sculptée est ornée d'un chien, sans doute un lévrier, et de deux écus. Autrefois peints, ils ont perdu leur polychromie qui permettait d’identifier leurs propriétaires. Ils devaient figurer les deux familles d'un couple : les écus sont inclinés de façon à laisser apparaître les liens noués autour d’une moulure finement sculptée, qui par son relief, donne l’illusion d’une tringle. Au centre du manteau, le chien attaché à un arbre par une chaîne remarquablement travaillée est un symbole de fidélité.

Cheminée au chien Cette cheminée monumentale est faite d'un manteau crenelé ; une frise sculptée est ornée d'un chien, sans doute un lévrier, et de deux écus. Autrefois peints, ils ont perdu leur polychromie qui permettait d’identifier leurs propriétaires. Ils devaient figurer les deux familles d'un couple : les écus sont inclinés de façon à laisser apparaître les liens noués autour d’une moulure finement sculptée, qui par son relief, donne l’illusion d’une tringle. Au centre du manteau, le chien attaché à un arbre par une chaîne remarquablement travaillée est un symbole de fidélité. Chaussure haute (pied droit) Cette chaussure est un pied droit. Elle est haute et monte jusqu'aux malléoles. Elle était fermée par deux boucles sur l'empeigne et le demi-quartier, qui ont disparu. Sa longueur peut correspond à une chaussure de femme. La forme pointue est restée à la mode jusqu'à la fin du XVe siècle, remplacée ensuite par la mode des chaussures à bout plat.

Chaussure haute (pied droit) Cette chaussure est un pied droit. Elle est haute et monte jusqu'aux malléoles. Elle était fermée par deux boucles sur l'empeigne et le demi-quartier, qui ont disparu. Sa longueur peut correspond à une chaussure de femme. La forme pointue est restée à la mode jusqu'à la fin du XVe siècle, remplacée ensuite par la mode des chaussures à bout plat. Chaussure basse (pied gauche?) Cette chaussure peut être un pied gauche. C'est un modèle de chaussure basse, à la mode à la fin du Moyen Âge.

Chaussure basse (pied gauche?) Cette chaussure peut être un pied gauche. C'est un modèle de chaussure basse, à la mode à la fin du Moyen Âge. Cavalier et priant Ces deux sculptures formaient peut-être un groupe. Le cavalier est vêtu d'une cotte de maille qui lui couvre tout le corps et d'une tunique sans manches. Il porte un casque, l'écu sur la poitrine et devait tenir de la main droite une lance ou une oriflamme. Le personnage à genoux est lui aussi vêtu comme un chevalier, il a l'épée à la ceinture mais ne porte pas de casque. Il est bien plus petit que le cavalier, ce qui permet de l'identifier comme un donateur en prière devant un saint, qui serait ici saint Georges. Dans ce cas-là, la lance disparue ne transperçait pas le dragon car elle devait pointer vers le haut : le cheval devait plutôt le piétiner. Les deux pièces ont été collectées rue du Champé au XIXe siècle. Mais on peut les rapprocher, au moins par l'iconographie, de la description du tombeau de Maheu Ruece au couvent des Dominicains : un patricien se fait représenter sur son tombeau en chevalier, priant le saint patron de la confrérie des chevaliers du Christ.

Cavalier et priant Ces deux sculptures formaient peut-être un groupe. Le cavalier est vêtu d'une cotte de maille qui lui couvre tout le corps et d'une tunique sans manches. Il porte un casque, l'écu sur la poitrine et devait tenir de la main droite une lance ou une oriflamme. Le personnage à genoux est lui aussi vêtu comme un chevalier, il a l'épée à la ceinture mais ne porte pas de casque. Il est bien plus petit que le cavalier, ce qui permet de l'identifier comme un donateur en prière devant un saint, qui serait ici saint Georges. Dans ce cas-là, la lance disparue ne transperçait pas le dragon car elle devait pointer vers le haut : le cheval devait plutôt le piétiner. Les deux pièces ont été collectées rue du Champé au XIXe siècle. Mais on peut les rapprocher, au moins par l'iconographie, de la description du tombeau de Maheu Ruece au couvent des Dominicains : un patricien se fait représenter sur son tombeau en chevalier, priant le saint patron de la confrérie des chevaliers du Christ. Carreau de poêle niche : le jeune noble Ce beau carreau de poêle a été découvert sur le site d'un atelier de potier. Il s'agit d'un carreau-niche, moulé autour d'une alvéole semi-cylindrique. Le personnage est en haut-relief sur un décor d'architecture de trilobes gothiques ornées de lancettes évidées. Le visage du personnage est jaune, et son chaperon noir. Il est représenté de face, les bras le long du corps. Son costume est celui d'un jeune noble : chaussé de poulaines, il porte un chaperon et un surcot court aux manches outrageusement longues qui lui descendent jusqu'aux mollets.

Carreau de poêle niche : le jeune noble Ce beau carreau de poêle a été découvert sur le site d'un atelier de potier. Il s'agit d'un carreau-niche, moulé autour d'une alvéole semi-cylindrique. Le personnage est en haut-relief sur un décor d'architecture de trilobes gothiques ornées de lancettes évidées. Le visage du personnage est jaune, et son chaperon noir. Il est représenté de face, les bras le long du corps. Son costume est celui d'un jeune noble : chaussé de poulaines, il porte un chaperon et un surcot court aux manches outrageusement longues qui lui descendent jusqu'aux mollets. Carreau de pavement de Saint-Nicolas : couple dansant Ce carreau de pavement provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil. Le carreau représente peut-être une scène courtoise, un couple dansant.

Carreau de pavement de Saint-Nicolas : couple dansant Ce carreau de pavement provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil. Le carreau représente peut-être une scène courtoise, un couple dansant. Calice de Saint-Pierre-aux-Nonnains Ce calice en argent servait à célébrer la messe. Il a été trouvé, endommagé, dans le sarcophage d'un clerc. Ce dernier avait été enterré dans la chapelle sépulcrale qui se trouvait au nord-est de l'église Saint-Pierre. Au XVIe siècle, la tombe a été refaite et la pierre tombale ornée d'une croix d'abbé ou d'évêque et des initiales MT, mais on ignore l'identité du défunt, mort au XIVe ou au XVe siècle. La tombe a été découverte lors des fouilles de l'archéologue allemand Reusch, en 1942-1944. Les vestiges de la chapelle ont été détruits pour ouvrir un passage entre Saint-Pierre-aux-Nonnains et l'auditorium de l'Arsenal. Le calice est à coupe hémisphérique, avec une base en pavillon de trompette et un anneau à mi-hauteur du pied.

Calice de Saint-Pierre-aux-Nonnains Ce calice en argent servait à célébrer la messe. Il a été trouvé, endommagé, dans le sarcophage d'un clerc. Ce dernier avait été enterré dans la chapelle sépulcrale qui se trouvait au nord-est de l'église Saint-Pierre. Au XVIe siècle, la tombe a été refaite et la pierre tombale ornée d'une croix d'abbé ou d'évêque et des initiales MT, mais on ignore l'identité du défunt, mort au XIVe ou au XVe siècle. La tombe a été découverte lors des fouilles de l'archéologue allemand Reusch, en 1942-1944. Les vestiges de la chapelle ont été détruits pour ouvrir un passage entre Saint-Pierre-aux-Nonnains et l'auditorium de l'Arsenal. Le calice est à coupe hémisphérique, avec une base en pavillon de trompette et un anneau à mi-hauteur du pied. Buste de femme à l'antique (maison des têtes) Ce buste en haut-relief est le deuxième à gauche des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Cette femme était tourné vers l'homme à l'antique à sa gauche, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion . La femme est vêtue à l'antique, un voile recouvrant sa tête. Sa coiffure savante est relevée et nouée au sommet du front, peut-être complétée de postiches sur les oreilles. Deux longues mèches retombent sur les épaules, mèches reliées par un bandeau noué sur la gorge. Une guimpe finement plissée protège la gorge. La tête, mutilée (nez) a été restaurée de manière approximative.

Buste de femme à l'antique (maison des têtes) Ce buste en haut-relief est le deuxième à gauche des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. Cette femme était tourné vers l'homme à l'antique à sa gauche, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion . La femme est vêtue à l'antique, un voile recouvrant sa tête. Sa coiffure savante est relevée et nouée au sommet du front, peut-être complétée de postiches sur les oreilles. Deux longues mèches retombent sur les épaules, mèches reliées par un bandeau noué sur la gorge. Une guimpe finement plissée protège la gorge. La tête, mutilée (nez) a été restaurée de manière approximative. Buste de femme (maison des têtes) Ce buste en haut-relief était le deuxième à droite des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. La femme est tourné vers le dernier personnage à droite, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion. Sa coiffure est retenue par un bandeau que recouvre un voile laissant émerger, à la base, deux longues nattes. la gorge est protégée par une guimpe finement plissée, et que recouvre le noeud du voile, au contact de la robe. Sur l'épaule gauche, une fibule ovale.

Buste de femme (maison des têtes) Ce buste en haut-relief était le deuxième à droite des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. La femme est tourné vers le dernier personnage à droite, donnant l'effet d'un couple en pleine discussion. Sa coiffure est retenue par un bandeau que recouvre un voile laissant émerger, à la base, deux longues nattes. la gorge est protégée par une guimpe finement plissée, et que recouvre le noeud du voile, au contact de la robe. Sur l'épaule gauche, une fibule ovale. Buste d'homme à l'antique (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. L'homme barbu a la chevelure bouclée retenue par une bandelette nouée sur la nuque et retombant sur l'épaule droite. Le vêtement, laissant la gorge dégagée, est retenu sur l'épaule gauche par une fibule ovale. Cette représentation à l'antique illustre la passion pour l'Antiquité des propriétaires de la maison. Le style de l'œuvre est proche de celui du sculpteur Ligier Richier, à qui on l'attribue parfois. Détaché de son architecture en 1913, ce buste avait été complété d'une base additionnelle (épaules et dos) permettant une présentation isolée, à la verticale, alors que l'originale était oblique par rapport à la fenêtre.

Buste d'homme à l'antique (Maison des têtes) Ce buste en haut-relief est une des cinq sculptures qui ont donné leur nom à la « Maison des têtes » au 33 en Fournirue, et qui étaient disposés sur le tympan de la fenêtre de l'étage noble de la maison. L'homme barbu a la chevelure bouclée retenue par une bandelette nouée sur la nuque et retombant sur l'épaule droite. Le vêtement, laissant la gorge dégagée, est retenu sur l'épaule gauche par une fibule ovale. Cette représentation à l'antique illustre la passion pour l'Antiquité des propriétaires de la maison. Le style de l'œuvre est proche de celui du sculpteur Ligier Richier, à qui on l'attribue parfois. Détaché de son architecture en 1913, ce buste avait été complété d'une base additionnelle (épaules et dos) permettant une présentation isolée, à la verticale, alors que l'originale était oblique par rapport à la fenêtre. Borne de non-mitoyenneté de Poince Louve Comme son père Jean, Poince Louve borne sa propriété avec une inscription qui atteste que le patricien possédait les deux côtés du mur. L'inscription a été retrouvée à la Citadelle en 1901, sans qu'on connaissance précisément le site de découverte. Traduction : « Ce mur se dresse en toute propriété (tout franchement) sur le domaine (tréfond) du seigneur Poince Louve, et il lui appartient sans que personne d'autre y ait part. »

Borne de non-mitoyenneté de Poince Louve Comme son père Jean, Poince Louve borne sa propriété avec une inscription qui atteste que le patricien possédait les deux côtés du mur. L'inscription a été retrouvée à la Citadelle en 1901, sans qu'on connaissance précisément le site de découverte. Traduction : « Ce mur se dresse en toute propriété (tout franchement) sur le domaine (tréfond) du seigneur Poince Louve, et il lui appartient sans que personne d'autre y ait part. » Borne de non-mitoyenneté de Mathieu Gavaie Cette inscription a été trouvée en 1905 à la porte des Allemands. Elle commémore un arbitrage des maîtres des corporations des maçons et des charpentiers sur la propriété d'un mur : Mathieu Gavaie, de Borny, se voit reconnaître la pleine propriété de son mur au détriment de son voisin Jean, dont le nom est illisible. Le texte fragmentaire est daté d'un dimanche avant la Saint-Vincent (22 janvier), une année se terminant en 23 ou 24. Le millésime changeant en mars et la Saint-Vincent tombant un dimanche en 1324, on peut l'inscription du dimanche 20 janvier 1325.

Borne de non-mitoyenneté de Mathieu Gavaie Cette inscription a été trouvée en 1905 à la porte des Allemands. Elle commémore un arbitrage des maîtres des corporations des maçons et des charpentiers sur la propriété d'un mur : Mathieu Gavaie, de Borny, se voit reconnaître la pleine propriété de son mur au détriment de son voisin Jean, dont le nom est illisible. Le texte fragmentaire est daté d'un dimanche avant la Saint-Vincent (22 janvier), une année se terminant en 23 ou 24. Le millésime changeant en mars et la Saint-Vincent tombant un dimanche en 1324, on peut l'inscription du dimanche 20 janvier 1325. Borne de non-mitoyenneté de Jean Louve Cette inscription à deux faces servait de borne à la propriété de Jean Louve, appelée la grande maison d'Outre-Seille. Elle attestait que le patricien possédait les deux côtés du mur. Au XVIIe siècle, l'historien Paul Ferry voit la borne en place. Après la destruction de la maison en 1809, la borne a été encastrée dans un mur rue Mazelle, où elle a été découverte avant de rejoindre le musée en 1856. Le même texte est gravé des deux côtés (traduction) : "Ce mur est tout à Jean Louve sans qu'autrui y ait part, et il se dresse entièrement sur sa terre".

Borne de non-mitoyenneté de Jean Louve Cette inscription à deux faces servait de borne à la propriété de Jean Louve, appelée la grande maison d'Outre-Seille. Elle attestait que le patricien possédait les deux côtés du mur. Au XVIIe siècle, l'historien Paul Ferry voit la borne en place. Après la destruction de la maison en 1809, la borne a été encastrée dans un mur rue Mazelle, où elle a été découverte avant de rejoindre le musée en 1856. Le même texte est gravé des deux côtés (traduction) : "Ce mur est tout à Jean Louve sans qu'autrui y ait part, et il se dresse entièrement sur sa terre". Baldaquin de la sépulture des Baudoche (XVe siècle) Ce baldaquin est le dernier vestige de la sépulture de Perrin Baudoche et de ses enfants Odeliette et Nicolle, dans le cloître des Frères prêcheurs, ou Dominicains. En 1552, la sépulture était fermée d'une grille de fer, près de la porte du réfectoire, et ornée de neuf statues. Le baldaquin est la partie supérieure d'une sculpture funéraire : sous les arceaux de la corniche ornés de modillons et de fleurons, trois voûtes d'ogives formaient des niches ornées de trilobes. Elles pouvaient abriter les statues citées en 1552.

Baldaquin de la sépulture des Baudoche (XVe siècle) Ce baldaquin est le dernier vestige de la sépulture de Perrin Baudoche et de ses enfants Odeliette et Nicolle, dans le cloître des Frères prêcheurs, ou Dominicains. En 1552, la sépulture était fermée d'une grille de fer, près de la porte du réfectoire, et ornée de neuf statues. Le baldaquin est la partie supérieure d'une sculpture funéraire : sous les arceaux de la corniche ornés de modillons et de fleurons, trois voûtes d'ogives formaient des niches ornées de trilobes. Elles pouvaient abriter les statues citées en 1552.