-

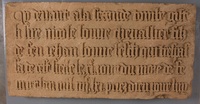

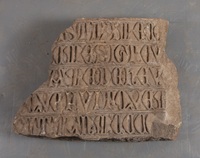

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas Ce carreau de pavement est carré à décor géométrique (motif de losange) et provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil.

-

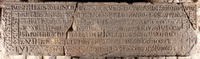

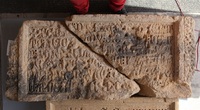

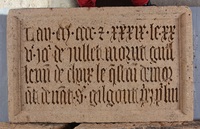

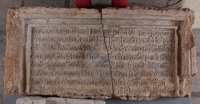

Épitaphes de la famille de Chambre (XIVe siècle)

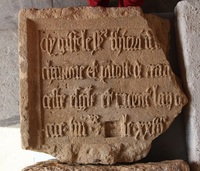

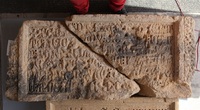

Épitaphes de la famille de Chambre (XIVe siècle) Cette épitaphe associe trois générations de la famille des De Chambre : le grand-père, Jacques, échevin du Palais, mort le 28 avril 1268, son fils Henriet mort le 19 novembre 1296, et enfin Bertrand, échevin du Palais, qui est le fils de Simon de Chambre et donc petit-fils de Jacques, mort le 29 janvier 1318. Le texte est disposé d'une façon originale : l'inscription de Jacques est gravée sur les quatre bords de la pierre ; celle d'Henriet, elle aussi gravée sur quatre côtés, forme un bandeau intermédiaire ; l'inscription de Bertrand, au centre, est disposée en lignes, mais la fin du texte est gravée sur le bandeau du milieu. Sur la même ligne, on lit donc la fin de l'inscription d'Henriet ("l'an 1296") et, tête-bêche, la fin de celle de Bertrand ("17. Priez pour lui").

Les lettres gravées sont peintes en rouge. L'inscription était autrefois au portail de l'église paroissiale de Saint-Victor. La disposition tête-bêche du texte permet de supposer qu'à l'origine elle était conçue comme le couvercle d'un tombeau.

-

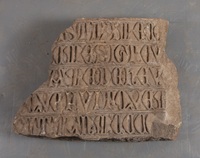

Épitaphe de Werry Roucel (†1491) et de sa famille

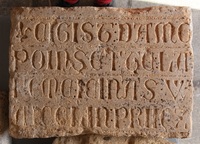

Épitaphe de Werry Roucel (†1491) et de sa famille Cette épitaphe collective est grande et épaisse. Autrefois dans l'église des Célestins, elle était placée à côté de la tombe de Nicole Roucel, fils de Werry mort prématurément, et rappelait le souvenir de Werry (mort en 1491) et de trois membres de sa famille morts avant lui : sa femme Catherine Baudoche et leur fille Catherine, ainsi que sa seconde épouse Anne de Barbay.

La stèle est aujourd'hui brisée en trois morceaux mais le texte reste parfaitement lisible. Un dragon sert de bout-de-ligne à la fin du texte.

-

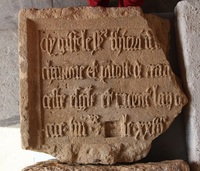

Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418)

Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418) La stèle funéraire de Thiriat Howesson dit de Landremont était disposée à côté d'une image de l'Annonciation qu'il avait donné à l'église Saint-Victor. Elle commémorait donc la mémoire et l'offrande faite par ce nouveau venu à Metz, devenu assez riche pour que ses descendants intègrent le paraige du Commun.

L'épitaphe a été acquise en 1866 des héritiers d'Etienne Morlanne.

-

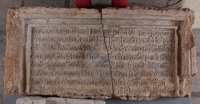

Épitaphe de Thierry Drouin (†148.)

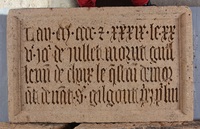

Épitaphe de Thierry Drouin (†148.) Thierry Drouin était sans doute un prêtre attaché au service du monastère féminin de Saint-Pierre-aux-Nonnains. La phrase fragmentaire « qui fit co[...] cest esglise », est comprise par Thiriot comme « qui fit construire cette église ». Thierry aurait alors été responsable des travaux de la fin du XVe siècle, lors desquels le plafond en bois est remplacée par des voûtes gothiques en pierre.

Au XXe siècle, cette épitaphe était déjà fragmentaire : elle était alors encastrée dans le mur extérieur de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or, mais le nom de Thierry n'est plus lisible.

Traduction : « Ci git le sire Thierry Drouin de [...] chanoine et prévôt de céans [Saint-Pierre-aux-Nonnains], qui fit co[...] cette église et mourut le 23 mars de l'an mille quatre cent quatre-vingt-et [...] Priez pour lui ».

-

Épitaphe de Poincette, femme de Jean Waisselin (†1321 ou 1381?)

Épitaphe de Poincette, femme de Jean Waisselin (†1321 ou 1381?) Cette épitaphe est rédigée en grandes lettres et les lignes sont séparées par des traits. La stèle est découverte en 1902, lors de la démolition de l'ouvrage fortifié dit « Retranchement de Guise ».

Pierre Édouard Wagner édite un texte dont il manque aujourd'hui la dernière ligne, où la date était fragmentaire. Poincette n'est pas connue par ailleurs, mais les bans de tréfonds mentionnent en 1336 un Jean Waisselin, fils de Guerciriat Waisselin, d'Aiest, aman de Saint-Hilaire-le-Grand.

-

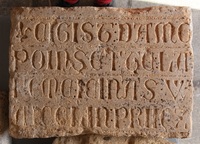

Épitaphe de Nicolle Louve (†1462)

Épitaphe de Nicolle Louve (†1462) Nicolle Louve est un des principaux patriciens messins au milieu du XVe siècle. Son épitaphe était placée dans le collatéral nord de l'église du couvent des Célestins. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or

-

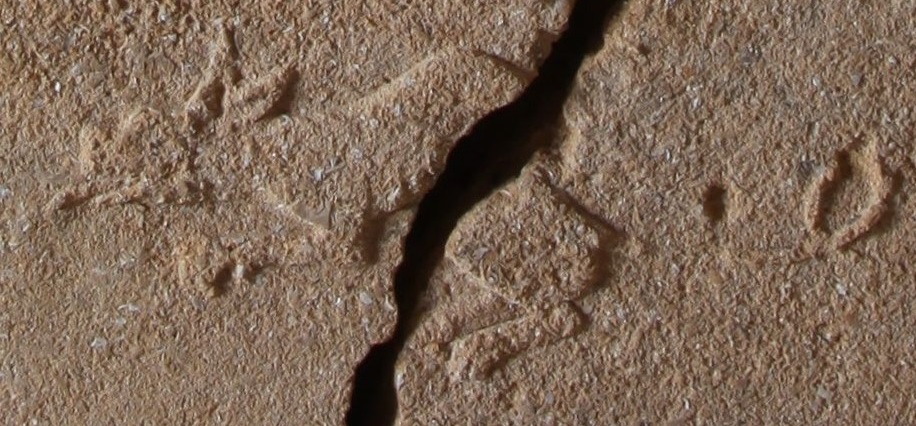

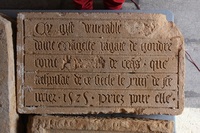

Épitaphe de Margerite de Châtel (†1421?)

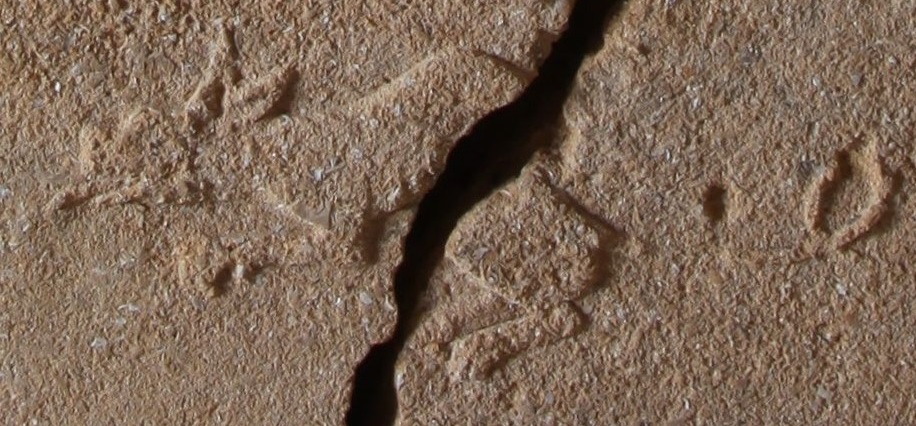

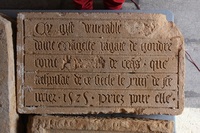

Épitaphe de Margerite de Châtel (†1421?) Cette épitaphe en très mauvais état pose bien des problèmes. On en ignore la provenance. La pierre est brisée en deux fragments et le texte difficilement lisible. La date est incomplète et l'année 1421 est une hypothèse.

Traduction : « Ci-git dame Marguerite, soeur du seigneur Jean Châtel, qui mourut le 3 jour de la Sainte-[...] en l'an [...]21. Priez pour elle. »

Les lettres mesurent 4,8 cm de haut et l'interligne est de 1,4 cm. Le champ épigraphique (où est gravée l'inscription) mesure 38 cm de haut et 82,5 cm de large.

-

Épitaphe de Mangette Ragait (†1526)

Épitaphe de Mangette Ragait (†1526)

-

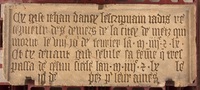

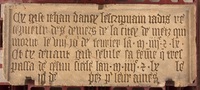

Épitaphe de Jean Roucel (†1521)

Épitaphe de Jean Roucel (†1521) La stèle funéraire de Jean Roucel se trouvait originellement au couvent des Célestins où il était inhumé. Le bord gauche manque. On y trouve sculpté en haut à gauche les armes de Jean Roucel, de vair à trois pals de gueules au chef d'or chargé de deux tourteaux de gueules, surmontées d'un cimier.

Traduction : « Devant ce présent autel Saint-Nicolas, sous la tombe armoriée des armes des Roucel, gît le noble écuyer, seigneur Jean Roucel, qui fut en son vivant échevin du palais de Metz, fils de messire Werry Roucel, chevalier et de dame Anne de Barbey, lequel mourut le 4e jour du mois d'octobre 1521. Priez Dieu pour son âme ».

-

Épitaphe de Jean Money (XVIe siècle?)

Épitaphe de Jean Money (XVIe siècle?) Cette épitaphe rédigée en capitales romaines a été retrouvée dans l'ancienne église Sainte-Croix.

Traduction : « Ci-git le seigneur Jean Money, homme de bien et généreux. Que Jésus lui pardonne et l'accueille en Sa gloire [?]. »

Qui était ce Jean Money ? Les dernières lettres ont été lues comme la date de 1488 par Charles Lorrain et de 1498 par Otto Hoffmann et Pierre-Édouard Wagner, qui suppose que cet « homme de bien » était curé. Si l'on renonce à lire une date dans les dernières lettres peu lisibles, on peut identifier cet homme avec le célèbre sculpteur Jean Monet, mort en 1549. Mais son père et son fils portent le même prénom Jean. S'il s'agissait du père, la stèle aurait été refaite car l'écriture est postérieure au début du XVIe siècle.

-

Épitaphe de Jean Le Hungre l'Aîné (†1390)

L'épitaphe est fragmentaire : « Ci-git Jean le Hungre, qui ... m... d'août...». Elle permet cependant d'identifier Jean Le Hungre l'Aîné, mort en 1390, son frère Jean Le Hungre le Jeune étant mort en septembre en 1400. Jean l'Aîné a été enterré à Notre-Dame-des-Champs, puis son corps a été transféré aux Célestins en 1444. L'épitaphe peut dater de 1390 ou de 1444.

-

Epitaphe de Jean d'Ancy (†1461)

Epitaphe de Jean d'Ancy (†1461) Cette stèle funéraire a été placée au-dessus de la tombe de Jean d'Ancy et de sa femme Sebille, décédés la même année 1460-1461. Jean d'Ancy était en charge de l'écrit public (« écrivain ») et avait occupé la charge de receveur des deniers de la ville, chargé notamment de recueillir l'impôt destiné à payer l'énorme indemnité de guerre imposée à Metz par Charles VIII et René d'Anjou en 1445.

-

Épitaphe de Jacquemin le Roussel (†1366)

Épitaphe de Jacquemin le Roussel (†1366) Jacomin le Roussel était un tanneur ; il fonde un autel dans la paroisse Saint-Etienne en 1354 et meurt en mai 1366. Son épitaphe est fragmentaire et dispersée en plusieurs fragments dont certains ont disparu. Elle mentionne sa fille Alison, femme du marchand Matthieu ou Maheu Gourdat. Comme Alison et sa fille Jacomette Gourdat fondent elles aussi chacune un autel en 1393 et 1394 dans la même église, cette stèle est peut-être autant une mémoire des fondations de la famille qu'une épitaphe de leur père et grand-père. En 1872, Auguste Prost a fait un relevé et un estampage de l'inscription au moment de la démolition de l'église. Il lit le nom de la fille de Jacomin "Parons".

Traduction : « ... Jacquemin le Roussel... [Ali]son sa fille femme de de Matthieu Gourdat... jour du mois de mai 1366. Priez pour lui ».

-

Épitaphe de Jacomette Burchon (†1351) et de sa mère Poince Le Gronnais (†1340)

L'inscription, autrefois dans le cloître des Récollets, est fragmentaire. Jacomette Burchon meurt jeune le 28 janvier 1351 et est enterrée aux côtés de sa mère, femme d'Ingrand Burchon, dont le nom est incomplet («...inse »), et qui était décédée le 15 juillet 1340. Il s'agit de Poince, fille de Collard Le Gronnais et d'une certaine Idette.

Traduction : « Ci-git [Po]ince femme du seigneur Ingrand Burchon, maître-échevin et échevin du palais, qui mourut le jour de la Division des Apôtres 1340, et Jacomette sa fille qui mourut le jeudi avant la Chandeleur 1351. Priez pour elles ».

-

Épitaphe de Guillemin de Xures (†1439)

Épitaphe de Guillemin de Xures (†1439) Guillemin « de Chur » meurt dans l'été 1439, au cours de l'épidémie de peste. Son nom d'origine vient sans doute de Xures, village de l'évêché de Metz : le X se prononçait « CH » dans la Lorraine médiévale. La mort de cet ami de la communauté des Célestins est également mentionnée par la chronique du couvent, à côté de celles de nombreuses autres personnes décédées dans la même épidémie et enterrées aux Célestins, dont le prieur du couvent, Nicole de Luttange.

Traduction : « En 1429, le 25 juillet, mourut Guillemin de Xures, le quêteur, qui habitait devant Saint-Gengoulf. Priez pour lui ».

Chronique des Célestins p. 153 (français modernisé) : « De même, le jour des saints Jacques et Christophe, mourait Guillemin le quêteur, qui avait toujours été l'ami de notre communauté, son serviteur et son bienfaiteur. Il a été enseveli dans notre cloître, au-dessus de la sépulture de Jennon Bauche le marchand, à côté de l'Annonciation de Notre-Dame en pierre, le lendemain, à cinq heures de l'après-midi ».

-

Épitaphe de Collette Lohier (†14..)

Épitaphe de Collette Lohier (†14..) L'épitaphe est fragmentaire, mais permet d'identifier Collette Lohier, veuve depuis 1380 de Guillaume de Heu. Traduction : « Ci-git dame Co[llette, jadis fem]me du seigneur Guillaume de Heu, décédé. Elle mourut en l'an 14.. ».

La stèle a été trouvée au coin de la place Saint-Jacques et de la rue Ladoucette. Peut-être provient-elle d'une des deux églises toutes proches, Saint-Jacques ou Saint-Sauveur. Mais on ignore le lieu de sépulture de Collette.

-

Épitaphe de Colette Jaiquemat (†1483) et de sa fille Perrette Travalt (†1492)

Épitaphe de Colette Jaiquemat (†1483) et de sa fille Perrette Travalt (†1492) Cette épitaphe collective est incomplète : elle signale les tombes de Colette, femme de Jean Travalt, décédée le 23 août 1483, et de leur fille Perette, décédée le 28 avril 1492, mais le texte en présentait une ou plusieurs autres. Les chroniqueurs Jean Aubrion et Jacomin Husson donne plutôt comme date de décès le 23 août 1482.

Traduction : « Sous cette deuxième tombe gît Colette, fille de feu Jean Jaiquemat le marchand, qui fut femme de Jean Travalt aman de Saint-Gengoulf. Elle quitta ce monde la veille de la Saint-Barthélémy 1483. Et depuis, sous cette seconde tombe, a été ensevelie Perrette, fille de Jean Travalt et de Colette sa femme, laquelle Perette fut la femme de Poincignon de la Haie l'aman, et quitta ce monde la veille de Quasimodo en avril 1492. Et dessous [...] près et touchant la tombe de Colette [...] »

L'inscription a été trouvé dans le retranchement de Guise, construit en détruisant notamment le couvent des frères Baude. Comme Jean Travalt, époux de Collette, a été enseveli au couvent des Frères Baude, il est plausible que l'épitaphe en provienne.

-

Enseigne de pèlerinage : sainte Barbe

Enseigne de pèlerinage : sainte Barbe Cette toute petite pièce de métal est un souvenir de pèlerinage. Sainte barbe est reconnaissable aux attributs qu'elle porte : la tour où selon la légende son père l'a enfermée, la couronne rappelant ses origines princières légendaires, et la palme, qui témoigne de son martyre. Sainte Barbe (ou Barbara) est une des saintes protectrices les plus populaires de la fin du Moyen Âge, devient la patronne du pays de Metz et le sanctuaire de Sainte-Barbe un pèlerinage populaire pour les citadins : située à 17 km de la ville, l'église pouvait faire l'objet d'un aller-et-retour dans la journée. L'enseigne a été trouvée lors des fouilles du Petit Saulcy, sous la place de la Comédie.

-

Écu sculpté de Catherine Le Gronnais (†1472)

Écu sculpté de Catherine Le Gronnais (†1472) Cet écu décorait la tombe de Catherine Le Gronnais dans l'église Saint-Martin. Il porte les armes des Baudoche, qui sont celles de Poince, mari de Catherine, et des Gronnais, qui sont celles de sa famille paternelle.

Les Baudoche portaient : "d'azur aux chevrons de gueules et d'argent de huit pièces, au chef d'azur, chargé de deux tours d'or", les Gronnais : "de gueules à six tours d'argent posées trois, deux et un." Au XIXe siècle, Lorrain reproduit l'écu avec ses couleurs, sans qu'on sache s'il s'agit d'une reconstitution ou de l'état originel de l'objet.

-

Double buste sculpté

Double buste sculpté Ce buste double est un témoignage de l'importance de la famille Desch et il a eu une histoire compliquée. Il représente un ou de deux membres de la famille Desch, identifiables aux motifs de guimbardes parsemés sur le vêtement. Il pourrait s'agir d'un portrait double de Philippe III Desch, ou de Philippe et d'un membre de sa famille, par exemple son fils Renaud, maître-échevin en 1526 et 1529. Les deux bustes sont solidaires, une seule ceinture fait le tour des hanches qui sont communes. Les deux personnages se tournent le dos, chacun avait les bras levés. Ils portent un pourpoint à manches très larges, mais le premier est boutonné verticalement, le second l'est en diagonale. Sur cette première face, le personnage porte une dague à la ceinture. Sur la seconde, sous la manche gauche se trouvent peut-être les fragments d'un chapelet : cette face serait alors un orant, un personnage en prière. Sur cette face, le dessin de 1854 montre une escarcelle tenue à la ceinture, aujourd'hui disparue. La statue a été retrouvé près de la porte des Allemands, où Philippe III Desch a conduit d'importants travaux au début du XVIe siècle. Elle pourrait avoir orné le sommet du moineau Desch (hypothèse de Lorrain) ou la porte elle-même.

Les deux têtes ont disparu. En 1856, Boulangé les dessine et écrit : « Sa coiffure est fort originale ; elle semble consister en une draperie nouée aux angles ». Au cours du XXe siècle, le buste est conservé dans la porte des Allemands, et oublié. Il est retrouvé en 1998, sans sa tête, et déposé au musée. Il est possible que la perte de la tête ait eu lieu pendant l'occupation allemande en 1939-1945.

-

Dizain de Michel Le Gronnais

Dizain de Michel Le Gronnais Le dizain est un objet de dévotion : le chrétien compte ses prières en égrenant les grains de ce chapelet. Michel Le Gronnais a choisi d'être enterré avec ce dizain : il est fait de dix grains de buis et porte en son extrémité une croix en buis. Entre la croix et le dizain se trouve un noyau d'abricot dont chaque face est sculptée : d'un côté on reconnaît les armes de sa famille (trois tours superposées dans un écu à entourage à chevrons), de l'autre un buste d'homme : le personnage est vêtu à la mode des élites du XVIe siècle, barbu et coiffé d'une toque.

-

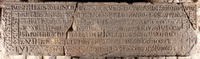

Devise de la porte Sainte-Barbe

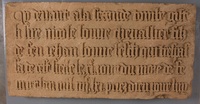

Devise de la porte Sainte-Barbe « Si nous avons paix dedans, nous avons paix dehors » : cette inscription monumentale était placée sur la porte Sainte-Barbe, entrée principale de Metz par le nord, et faisait figure de devise municipale. Entre 1324 et 1328, la cité connaît successivement une attaque extérieure par les princes de la région (Guerre des quatre seigneurs) et une guerre civile entre le peuple et les patriciens. La devise rappelle ces moments tragiques où les paraiges expulsés de la ville sont venus l'attaquer, et enseigne aux générations futures que la peur de l'invasion étrangère doit inciter les Messins à se réconcilier entre eux. La paix sociale est gage de sécurité, car quand les partis urbains se déchirent, ils font appel aux princes voisins et menacent la franchise de la cité.

L'inscription est aujourd'hui faite de cinq morceaux.

-

Dédicace d'une statue (chapelle Saint-Rémy de Woippy)

Dédicace d'une statue (chapelle Saint-Rémy de Woippy) En mars 1952, près de Woippy, on met à jour de nombreux ossements, une statuette et un fragment d'épitaphe. Ce probable ancien cimetière était situé à proximité de l'ancienne chapelle du hameau de Saint-Rémy. L'inscription a été donnée au musée de la Cour d'Or. Elle commémore le don d'une « image », c'est-à-dire sans doute d'une statue.

Seule la partie gauche du texte est conservé :

« Priez pour vénérable...

en décret doyen de...

ceste ymaige et...

LX. Que Dieu per la g... »

Ces éléments autorisent à identifier le commanditaire, un chanoine « vénérable » : Jean Nicolas, docteur en décret, doyen du chapitre de la cathédrale, décédé en mars 1461.

-

Crosse de Jean Faquelo

Crosse de Jean Faquelo La tombe de Jean Faquelo, évêque suffragant de Metz, a été découverte au couvent des Récollets en 1973. On y a trouvé, entre autres objets, une crosse d'évêque. La volute se termine en gueule de dragon et le champ est décoré d'une crucifixion. Le cylindre est rythmé par trois anneaux torsadés. L'échine de la crosse est décorée d'un motif végétal.

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas Ce carreau de pavement est carré à décor géométrique (motif de losange) et provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil.

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas Ce carreau de pavement est carré à décor géométrique (motif de losange) et provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil. Épitaphes de la famille de Chambre (XIVe siècle) Cette épitaphe associe trois générations de la famille des De Chambre : le grand-père, Jacques, échevin du Palais, mort le 28 avril 1268, son fils Henriet mort le 19 novembre 1296, et enfin Bertrand, échevin du Palais, qui est le fils de Simon de Chambre et donc petit-fils de Jacques, mort le 29 janvier 1318. Le texte est disposé d'une façon originale : l'inscription de Jacques est gravée sur les quatre bords de la pierre ; celle d'Henriet, elle aussi gravée sur quatre côtés, forme un bandeau intermédiaire ; l'inscription de Bertrand, au centre, est disposée en lignes, mais la fin du texte est gravée sur le bandeau du milieu. Sur la même ligne, on lit donc la fin de l'inscription d'Henriet ("l'an 1296") et, tête-bêche, la fin de celle de Bertrand ("17. Priez pour lui"). Les lettres gravées sont peintes en rouge. L'inscription était autrefois au portail de l'église paroissiale de Saint-Victor. La disposition tête-bêche du texte permet de supposer qu'à l'origine elle était conçue comme le couvercle d'un tombeau.

Épitaphes de la famille de Chambre (XIVe siècle) Cette épitaphe associe trois générations de la famille des De Chambre : le grand-père, Jacques, échevin du Palais, mort le 28 avril 1268, son fils Henriet mort le 19 novembre 1296, et enfin Bertrand, échevin du Palais, qui est le fils de Simon de Chambre et donc petit-fils de Jacques, mort le 29 janvier 1318. Le texte est disposé d'une façon originale : l'inscription de Jacques est gravée sur les quatre bords de la pierre ; celle d'Henriet, elle aussi gravée sur quatre côtés, forme un bandeau intermédiaire ; l'inscription de Bertrand, au centre, est disposée en lignes, mais la fin du texte est gravée sur le bandeau du milieu. Sur la même ligne, on lit donc la fin de l'inscription d'Henriet ("l'an 1296") et, tête-bêche, la fin de celle de Bertrand ("17. Priez pour lui"). Les lettres gravées sont peintes en rouge. L'inscription était autrefois au portail de l'église paroissiale de Saint-Victor. La disposition tête-bêche du texte permet de supposer qu'à l'origine elle était conçue comme le couvercle d'un tombeau. Épitaphe de Werry Roucel (†1491) et de sa famille Cette épitaphe collective est grande et épaisse. Autrefois dans l'église des Célestins, elle était placée à côté de la tombe de Nicole Roucel, fils de Werry mort prématurément, et rappelait le souvenir de Werry (mort en 1491) et de trois membres de sa famille morts avant lui : sa femme Catherine Baudoche et leur fille Catherine, ainsi que sa seconde épouse Anne de Barbay. La stèle est aujourd'hui brisée en trois morceaux mais le texte reste parfaitement lisible. Un dragon sert de bout-de-ligne à la fin du texte.

Épitaphe de Werry Roucel (†1491) et de sa famille Cette épitaphe collective est grande et épaisse. Autrefois dans l'église des Célestins, elle était placée à côté de la tombe de Nicole Roucel, fils de Werry mort prématurément, et rappelait le souvenir de Werry (mort en 1491) et de trois membres de sa famille morts avant lui : sa femme Catherine Baudoche et leur fille Catherine, ainsi que sa seconde épouse Anne de Barbay. La stèle est aujourd'hui brisée en trois morceaux mais le texte reste parfaitement lisible. Un dragon sert de bout-de-ligne à la fin du texte. Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418) La stèle funéraire de Thiriat Howesson dit de Landremont était disposée à côté d'une image de l'Annonciation qu'il avait donné à l'église Saint-Victor. Elle commémorait donc la mémoire et l'offrande faite par ce nouveau venu à Metz, devenu assez riche pour que ses descendants intègrent le paraige du Commun. L'épitaphe a été acquise en 1866 des héritiers d'Etienne Morlanne.

Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418) La stèle funéraire de Thiriat Howesson dit de Landremont était disposée à côté d'une image de l'Annonciation qu'il avait donné à l'église Saint-Victor. Elle commémorait donc la mémoire et l'offrande faite par ce nouveau venu à Metz, devenu assez riche pour que ses descendants intègrent le paraige du Commun. L'épitaphe a été acquise en 1866 des héritiers d'Etienne Morlanne. Épitaphe de Thierry Drouin (†148.) Thierry Drouin était sans doute un prêtre attaché au service du monastère féminin de Saint-Pierre-aux-Nonnains. La phrase fragmentaire « qui fit co[...] cest esglise », est comprise par Thiriot comme « qui fit construire cette église ». Thierry aurait alors été responsable des travaux de la fin du XVe siècle, lors desquels le plafond en bois est remplacée par des voûtes gothiques en pierre. Au XXe siècle, cette épitaphe était déjà fragmentaire : elle était alors encastrée dans le mur extérieur de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or, mais le nom de Thierry n'est plus lisible. Traduction : « Ci git le sire Thierry Drouin de [...] chanoine et prévôt de céans [Saint-Pierre-aux-Nonnains], qui fit co[...] cette église et mourut le 23 mars de l'an mille quatre cent quatre-vingt-et [...] Priez pour lui ».

Épitaphe de Thierry Drouin (†148.) Thierry Drouin était sans doute un prêtre attaché au service du monastère féminin de Saint-Pierre-aux-Nonnains. La phrase fragmentaire « qui fit co[...] cest esglise », est comprise par Thiriot comme « qui fit construire cette église ». Thierry aurait alors été responsable des travaux de la fin du XVe siècle, lors desquels le plafond en bois est remplacée par des voûtes gothiques en pierre. Au XXe siècle, cette épitaphe était déjà fragmentaire : elle était alors encastrée dans le mur extérieur de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or, mais le nom de Thierry n'est plus lisible. Traduction : « Ci git le sire Thierry Drouin de [...] chanoine et prévôt de céans [Saint-Pierre-aux-Nonnains], qui fit co[...] cette église et mourut le 23 mars de l'an mille quatre cent quatre-vingt-et [...] Priez pour lui ». Épitaphe de Poincette, femme de Jean Waisselin (†1321 ou 1381?) Cette épitaphe est rédigée en grandes lettres et les lignes sont séparées par des traits. La stèle est découverte en 1902, lors de la démolition de l'ouvrage fortifié dit « Retranchement de Guise ». Pierre Édouard Wagner édite un texte dont il manque aujourd'hui la dernière ligne, où la date était fragmentaire. Poincette n'est pas connue par ailleurs, mais les bans de tréfonds mentionnent en 1336 un Jean Waisselin, fils de Guerciriat Waisselin, d'Aiest, aman de Saint-Hilaire-le-Grand.

Épitaphe de Poincette, femme de Jean Waisselin (†1321 ou 1381?) Cette épitaphe est rédigée en grandes lettres et les lignes sont séparées par des traits. La stèle est découverte en 1902, lors de la démolition de l'ouvrage fortifié dit « Retranchement de Guise ». Pierre Édouard Wagner édite un texte dont il manque aujourd'hui la dernière ligne, où la date était fragmentaire. Poincette n'est pas connue par ailleurs, mais les bans de tréfonds mentionnent en 1336 un Jean Waisselin, fils de Guerciriat Waisselin, d'Aiest, aman de Saint-Hilaire-le-Grand. Épitaphe de Nicolle Louve (†1462) Nicolle Louve est un des principaux patriciens messins au milieu du XVe siècle. Son épitaphe était placée dans le collatéral nord de l'église du couvent des Célestins. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or

Épitaphe de Nicolle Louve (†1462) Nicolle Louve est un des principaux patriciens messins au milieu du XVe siècle. Son épitaphe était placée dans le collatéral nord de l'église du couvent des Célestins. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or Épitaphe de Margerite de Châtel (†1421?) Cette épitaphe en très mauvais état pose bien des problèmes. On en ignore la provenance. La pierre est brisée en deux fragments et le texte difficilement lisible. La date est incomplète et l'année 1421 est une hypothèse. Traduction : « Ci-git dame Marguerite, soeur du seigneur Jean Châtel, qui mourut le 3 jour de la Sainte-[...] en l'an [...]21. Priez pour elle. » Les lettres mesurent 4,8 cm de haut et l'interligne est de 1,4 cm. Le champ épigraphique (où est gravée l'inscription) mesure 38 cm de haut et 82,5 cm de large.

Épitaphe de Margerite de Châtel (†1421?) Cette épitaphe en très mauvais état pose bien des problèmes. On en ignore la provenance. La pierre est brisée en deux fragments et le texte difficilement lisible. La date est incomplète et l'année 1421 est une hypothèse. Traduction : « Ci-git dame Marguerite, soeur du seigneur Jean Châtel, qui mourut le 3 jour de la Sainte-[...] en l'an [...]21. Priez pour elle. » Les lettres mesurent 4,8 cm de haut et l'interligne est de 1,4 cm. Le champ épigraphique (où est gravée l'inscription) mesure 38 cm de haut et 82,5 cm de large. Épitaphe de Mangette Ragait (†1526)

Épitaphe de Mangette Ragait (†1526)  Épitaphe de Jean Roucel (†1521) La stèle funéraire de Jean Roucel se trouvait originellement au couvent des Célestins où il était inhumé. Le bord gauche manque. On y trouve sculpté en haut à gauche les armes de Jean Roucel, de vair à trois pals de gueules au chef d'or chargé de deux tourteaux de gueules, surmontées d'un cimier. Traduction : « Devant ce présent autel Saint-Nicolas, sous la tombe armoriée des armes des Roucel, gît le noble écuyer, seigneur Jean Roucel, qui fut en son vivant échevin du palais de Metz, fils de messire Werry Roucel, chevalier et de dame Anne de Barbey, lequel mourut le 4e jour du mois d'octobre 1521. Priez Dieu pour son âme ».

Épitaphe de Jean Roucel (†1521) La stèle funéraire de Jean Roucel se trouvait originellement au couvent des Célestins où il était inhumé. Le bord gauche manque. On y trouve sculpté en haut à gauche les armes de Jean Roucel, de vair à trois pals de gueules au chef d'or chargé de deux tourteaux de gueules, surmontées d'un cimier. Traduction : « Devant ce présent autel Saint-Nicolas, sous la tombe armoriée des armes des Roucel, gît le noble écuyer, seigneur Jean Roucel, qui fut en son vivant échevin du palais de Metz, fils de messire Werry Roucel, chevalier et de dame Anne de Barbey, lequel mourut le 4e jour du mois d'octobre 1521. Priez Dieu pour son âme ». Épitaphe de Jean Money (XVIe siècle?) Cette épitaphe rédigée en capitales romaines a été retrouvée dans l'ancienne église Sainte-Croix. Traduction : « Ci-git le seigneur Jean Money, homme de bien et généreux. Que Jésus lui pardonne et l'accueille en Sa gloire [?]. » Qui était ce Jean Money ? Les dernières lettres ont été lues comme la date de 1488 par Charles Lorrain et de 1498 par Otto Hoffmann et Pierre-Édouard Wagner, qui suppose que cet « homme de bien » était curé. Si l'on renonce à lire une date dans les dernières lettres peu lisibles, on peut identifier cet homme avec le célèbre sculpteur Jean Monet, mort en 1549. Mais son père et son fils portent le même prénom Jean. S'il s'agissait du père, la stèle aurait été refaite car l'écriture est postérieure au début du XVIe siècle.

Épitaphe de Jean Money (XVIe siècle?) Cette épitaphe rédigée en capitales romaines a été retrouvée dans l'ancienne église Sainte-Croix. Traduction : « Ci-git le seigneur Jean Money, homme de bien et généreux. Que Jésus lui pardonne et l'accueille en Sa gloire [?]. » Qui était ce Jean Money ? Les dernières lettres ont été lues comme la date de 1488 par Charles Lorrain et de 1498 par Otto Hoffmann et Pierre-Édouard Wagner, qui suppose que cet « homme de bien » était curé. Si l'on renonce à lire une date dans les dernières lettres peu lisibles, on peut identifier cet homme avec le célèbre sculpteur Jean Monet, mort en 1549. Mais son père et son fils portent le même prénom Jean. S'il s'agissait du père, la stèle aurait été refaite car l'écriture est postérieure au début du XVIe siècle. Epitaphe de Jean d'Ancy (†1461) Cette stèle funéraire a été placée au-dessus de la tombe de Jean d'Ancy et de sa femme Sebille, décédés la même année 1460-1461. Jean d'Ancy était en charge de l'écrit public (« écrivain ») et avait occupé la charge de receveur des deniers de la ville, chargé notamment de recueillir l'impôt destiné à payer l'énorme indemnité de guerre imposée à Metz par Charles VIII et René d'Anjou en 1445.

Epitaphe de Jean d'Ancy (†1461) Cette stèle funéraire a été placée au-dessus de la tombe de Jean d'Ancy et de sa femme Sebille, décédés la même année 1460-1461. Jean d'Ancy était en charge de l'écrit public (« écrivain ») et avait occupé la charge de receveur des deniers de la ville, chargé notamment de recueillir l'impôt destiné à payer l'énorme indemnité de guerre imposée à Metz par Charles VIII et René d'Anjou en 1445. Épitaphe de Jacquemin le Roussel (†1366) Jacomin le Roussel était un tanneur ; il fonde un autel dans la paroisse Saint-Etienne en 1354 et meurt en mai 1366. Son épitaphe est fragmentaire et dispersée en plusieurs fragments dont certains ont disparu. Elle mentionne sa fille Alison, femme du marchand Matthieu ou Maheu Gourdat. Comme Alison et sa fille Jacomette Gourdat fondent elles aussi chacune un autel en 1393 et 1394 dans la même église, cette stèle est peut-être autant une mémoire des fondations de la famille qu'une épitaphe de leur père et grand-père. En 1872, Auguste Prost a fait un relevé et un estampage de l'inscription au moment de la démolition de l'église. Il lit le nom de la fille de Jacomin "Parons". Traduction : « ... Jacquemin le Roussel... [Ali]son sa fille femme de de Matthieu Gourdat... jour du mois de mai 1366. Priez pour lui ».

Épitaphe de Jacquemin le Roussel (†1366) Jacomin le Roussel était un tanneur ; il fonde un autel dans la paroisse Saint-Etienne en 1354 et meurt en mai 1366. Son épitaphe est fragmentaire et dispersée en plusieurs fragments dont certains ont disparu. Elle mentionne sa fille Alison, femme du marchand Matthieu ou Maheu Gourdat. Comme Alison et sa fille Jacomette Gourdat fondent elles aussi chacune un autel en 1393 et 1394 dans la même église, cette stèle est peut-être autant une mémoire des fondations de la famille qu'une épitaphe de leur père et grand-père. En 1872, Auguste Prost a fait un relevé et un estampage de l'inscription au moment de la démolition de l'église. Il lit le nom de la fille de Jacomin "Parons". Traduction : « ... Jacquemin le Roussel... [Ali]son sa fille femme de de Matthieu Gourdat... jour du mois de mai 1366. Priez pour lui ». Épitaphe de Guillemin de Xures (†1439) Guillemin « de Chur » meurt dans l'été 1439, au cours de l'épidémie de peste. Son nom d'origine vient sans doute de Xures, village de l'évêché de Metz : le X se prononçait « CH » dans la Lorraine médiévale. La mort de cet ami de la communauté des Célestins est également mentionnée par la chronique du couvent, à côté de celles de nombreuses autres personnes décédées dans la même épidémie et enterrées aux Célestins, dont le prieur du couvent, Nicole de Luttange. Traduction : « En 1429, le 25 juillet, mourut Guillemin de Xures, le quêteur, qui habitait devant Saint-Gengoulf. Priez pour lui ». Chronique des Célestins p. 153 (français modernisé) : « De même, le jour des saints Jacques et Christophe, mourait Guillemin le quêteur, qui avait toujours été l'ami de notre communauté, son serviteur et son bienfaiteur. Il a été enseveli dans notre cloître, au-dessus de la sépulture de Jennon Bauche le marchand, à côté de l'Annonciation de Notre-Dame en pierre, le lendemain, à cinq heures de l'après-midi ».

Épitaphe de Guillemin de Xures (†1439) Guillemin « de Chur » meurt dans l'été 1439, au cours de l'épidémie de peste. Son nom d'origine vient sans doute de Xures, village de l'évêché de Metz : le X se prononçait « CH » dans la Lorraine médiévale. La mort de cet ami de la communauté des Célestins est également mentionnée par la chronique du couvent, à côté de celles de nombreuses autres personnes décédées dans la même épidémie et enterrées aux Célestins, dont le prieur du couvent, Nicole de Luttange. Traduction : « En 1429, le 25 juillet, mourut Guillemin de Xures, le quêteur, qui habitait devant Saint-Gengoulf. Priez pour lui ». Chronique des Célestins p. 153 (français modernisé) : « De même, le jour des saints Jacques et Christophe, mourait Guillemin le quêteur, qui avait toujours été l'ami de notre communauté, son serviteur et son bienfaiteur. Il a été enseveli dans notre cloître, au-dessus de la sépulture de Jennon Bauche le marchand, à côté de l'Annonciation de Notre-Dame en pierre, le lendemain, à cinq heures de l'après-midi ». Épitaphe de Collette Lohier (†14..) L'épitaphe est fragmentaire, mais permet d'identifier Collette Lohier, veuve depuis 1380 de Guillaume de Heu. Traduction : « Ci-git dame Co[llette, jadis fem]me du seigneur Guillaume de Heu, décédé. Elle mourut en l'an 14.. ». La stèle a été trouvée au coin de la place Saint-Jacques et de la rue Ladoucette. Peut-être provient-elle d'une des deux églises toutes proches, Saint-Jacques ou Saint-Sauveur. Mais on ignore le lieu de sépulture de Collette.

Épitaphe de Collette Lohier (†14..) L'épitaphe est fragmentaire, mais permet d'identifier Collette Lohier, veuve depuis 1380 de Guillaume de Heu. Traduction : « Ci-git dame Co[llette, jadis fem]me du seigneur Guillaume de Heu, décédé. Elle mourut en l'an 14.. ». La stèle a été trouvée au coin de la place Saint-Jacques et de la rue Ladoucette. Peut-être provient-elle d'une des deux églises toutes proches, Saint-Jacques ou Saint-Sauveur. Mais on ignore le lieu de sépulture de Collette. Épitaphe de Colette Jaiquemat (†1483) et de sa fille Perrette Travalt (†1492) Cette épitaphe collective est incomplète : elle signale les tombes de Colette, femme de Jean Travalt, décédée le 23 août 1483, et de leur fille Perette, décédée le 28 avril 1492, mais le texte en présentait une ou plusieurs autres. Les chroniqueurs Jean Aubrion et Jacomin Husson donne plutôt comme date de décès le 23 août 1482. Traduction : « Sous cette deuxième tombe gît Colette, fille de feu Jean Jaiquemat le marchand, qui fut femme de Jean Travalt aman de Saint-Gengoulf. Elle quitta ce monde la veille de la Saint-Barthélémy 1483. Et depuis, sous cette seconde tombe, a été ensevelie Perrette, fille de Jean Travalt et de Colette sa femme, laquelle Perette fut la femme de Poincignon de la Haie l'aman, et quitta ce monde la veille de Quasimodo en avril 1492. Et dessous [...] près et touchant la tombe de Colette [...] » L'inscription a été trouvé dans le retranchement de Guise, construit en détruisant notamment le couvent des frères Baude. Comme Jean Travalt, époux de Collette, a été enseveli au couvent des Frères Baude, il est plausible que l'épitaphe en provienne.

Épitaphe de Colette Jaiquemat (†1483) et de sa fille Perrette Travalt (†1492) Cette épitaphe collective est incomplète : elle signale les tombes de Colette, femme de Jean Travalt, décédée le 23 août 1483, et de leur fille Perette, décédée le 28 avril 1492, mais le texte en présentait une ou plusieurs autres. Les chroniqueurs Jean Aubrion et Jacomin Husson donne plutôt comme date de décès le 23 août 1482. Traduction : « Sous cette deuxième tombe gît Colette, fille de feu Jean Jaiquemat le marchand, qui fut femme de Jean Travalt aman de Saint-Gengoulf. Elle quitta ce monde la veille de la Saint-Barthélémy 1483. Et depuis, sous cette seconde tombe, a été ensevelie Perrette, fille de Jean Travalt et de Colette sa femme, laquelle Perette fut la femme de Poincignon de la Haie l'aman, et quitta ce monde la veille de Quasimodo en avril 1492. Et dessous [...] près et touchant la tombe de Colette [...] » L'inscription a été trouvé dans le retranchement de Guise, construit en détruisant notamment le couvent des frères Baude. Comme Jean Travalt, époux de Collette, a été enseveli au couvent des Frères Baude, il est plausible que l'épitaphe en provienne. Enseigne de pèlerinage : sainte Barbe Cette toute petite pièce de métal est un souvenir de pèlerinage. Sainte barbe est reconnaissable aux attributs qu'elle porte : la tour où selon la légende son père l'a enfermée, la couronne rappelant ses origines princières légendaires, et la palme, qui témoigne de son martyre. Sainte Barbe (ou Barbara) est une des saintes protectrices les plus populaires de la fin du Moyen Âge, devient la patronne du pays de Metz et le sanctuaire de Sainte-Barbe un pèlerinage populaire pour les citadins : située à 17 km de la ville, l'église pouvait faire l'objet d'un aller-et-retour dans la journée. L'enseigne a été trouvée lors des fouilles du Petit Saulcy, sous la place de la Comédie.

Enseigne de pèlerinage : sainte Barbe Cette toute petite pièce de métal est un souvenir de pèlerinage. Sainte barbe est reconnaissable aux attributs qu'elle porte : la tour où selon la légende son père l'a enfermée, la couronne rappelant ses origines princières légendaires, et la palme, qui témoigne de son martyre. Sainte Barbe (ou Barbara) est une des saintes protectrices les plus populaires de la fin du Moyen Âge, devient la patronne du pays de Metz et le sanctuaire de Sainte-Barbe un pèlerinage populaire pour les citadins : située à 17 km de la ville, l'église pouvait faire l'objet d'un aller-et-retour dans la journée. L'enseigne a été trouvée lors des fouilles du Petit Saulcy, sous la place de la Comédie. Écu sculpté de Catherine Le Gronnais (†1472) Cet écu décorait la tombe de Catherine Le Gronnais dans l'église Saint-Martin. Il porte les armes des Baudoche, qui sont celles de Poince, mari de Catherine, et des Gronnais, qui sont celles de sa famille paternelle. Les Baudoche portaient : "d'azur aux chevrons de gueules et d'argent de huit pièces, au chef d'azur, chargé de deux tours d'or", les Gronnais : "de gueules à six tours d'argent posées trois, deux et un." Au XIXe siècle, Lorrain reproduit l'écu avec ses couleurs, sans qu'on sache s'il s'agit d'une reconstitution ou de l'état originel de l'objet.

Écu sculpté de Catherine Le Gronnais (†1472) Cet écu décorait la tombe de Catherine Le Gronnais dans l'église Saint-Martin. Il porte les armes des Baudoche, qui sont celles de Poince, mari de Catherine, et des Gronnais, qui sont celles de sa famille paternelle. Les Baudoche portaient : "d'azur aux chevrons de gueules et d'argent de huit pièces, au chef d'azur, chargé de deux tours d'or", les Gronnais : "de gueules à six tours d'argent posées trois, deux et un." Au XIXe siècle, Lorrain reproduit l'écu avec ses couleurs, sans qu'on sache s'il s'agit d'une reconstitution ou de l'état originel de l'objet. Double buste sculpté Ce buste double est un témoignage de l'importance de la famille Desch et il a eu une histoire compliquée. Il représente un ou de deux membres de la famille Desch, identifiables aux motifs de guimbardes parsemés sur le vêtement. Il pourrait s'agir d'un portrait double de Philippe III Desch, ou de Philippe et d'un membre de sa famille, par exemple son fils Renaud, maître-échevin en 1526 et 1529. Les deux bustes sont solidaires, une seule ceinture fait le tour des hanches qui sont communes. Les deux personnages se tournent le dos, chacun avait les bras levés. Ils portent un pourpoint à manches très larges, mais le premier est boutonné verticalement, le second l'est en diagonale. Sur cette première face, le personnage porte une dague à la ceinture. Sur la seconde, sous la manche gauche se trouvent peut-être les fragments d'un chapelet : cette face serait alors un orant, un personnage en prière. Sur cette face, le dessin de 1854 montre une escarcelle tenue à la ceinture, aujourd'hui disparue. La statue a été retrouvé près de la porte des Allemands, où Philippe III Desch a conduit d'importants travaux au début du XVIe siècle. Elle pourrait avoir orné le sommet du moineau Desch (hypothèse de Lorrain) ou la porte elle-même. Les deux têtes ont disparu. En 1856, Boulangé les dessine et écrit : « Sa coiffure est fort originale ; elle semble consister en une draperie nouée aux angles ». Au cours du XXe siècle, le buste est conservé dans la porte des Allemands, et oublié. Il est retrouvé en 1998, sans sa tête, et déposé au musée. Il est possible que la perte de la tête ait eu lieu pendant l'occupation allemande en 1939-1945.

Double buste sculpté Ce buste double est un témoignage de l'importance de la famille Desch et il a eu une histoire compliquée. Il représente un ou de deux membres de la famille Desch, identifiables aux motifs de guimbardes parsemés sur le vêtement. Il pourrait s'agir d'un portrait double de Philippe III Desch, ou de Philippe et d'un membre de sa famille, par exemple son fils Renaud, maître-échevin en 1526 et 1529. Les deux bustes sont solidaires, une seule ceinture fait le tour des hanches qui sont communes. Les deux personnages se tournent le dos, chacun avait les bras levés. Ils portent un pourpoint à manches très larges, mais le premier est boutonné verticalement, le second l'est en diagonale. Sur cette première face, le personnage porte une dague à la ceinture. Sur la seconde, sous la manche gauche se trouvent peut-être les fragments d'un chapelet : cette face serait alors un orant, un personnage en prière. Sur cette face, le dessin de 1854 montre une escarcelle tenue à la ceinture, aujourd'hui disparue. La statue a été retrouvé près de la porte des Allemands, où Philippe III Desch a conduit d'importants travaux au début du XVIe siècle. Elle pourrait avoir orné le sommet du moineau Desch (hypothèse de Lorrain) ou la porte elle-même. Les deux têtes ont disparu. En 1856, Boulangé les dessine et écrit : « Sa coiffure est fort originale ; elle semble consister en une draperie nouée aux angles ». Au cours du XXe siècle, le buste est conservé dans la porte des Allemands, et oublié. Il est retrouvé en 1998, sans sa tête, et déposé au musée. Il est possible que la perte de la tête ait eu lieu pendant l'occupation allemande en 1939-1945. Dizain de Michel Le Gronnais Le dizain est un objet de dévotion : le chrétien compte ses prières en égrenant les grains de ce chapelet. Michel Le Gronnais a choisi d'être enterré avec ce dizain : il est fait de dix grains de buis et porte en son extrémité une croix en buis. Entre la croix et le dizain se trouve un noyau d'abricot dont chaque face est sculptée : d'un côté on reconnaît les armes de sa famille (trois tours superposées dans un écu à entourage à chevrons), de l'autre un buste d'homme : le personnage est vêtu à la mode des élites du XVIe siècle, barbu et coiffé d'une toque.

Dizain de Michel Le Gronnais Le dizain est un objet de dévotion : le chrétien compte ses prières en égrenant les grains de ce chapelet. Michel Le Gronnais a choisi d'être enterré avec ce dizain : il est fait de dix grains de buis et porte en son extrémité une croix en buis. Entre la croix et le dizain se trouve un noyau d'abricot dont chaque face est sculptée : d'un côté on reconnaît les armes de sa famille (trois tours superposées dans un écu à entourage à chevrons), de l'autre un buste d'homme : le personnage est vêtu à la mode des élites du XVIe siècle, barbu et coiffé d'une toque. Devise de la porte Sainte-Barbe « Si nous avons paix dedans, nous avons paix dehors » : cette inscription monumentale était placée sur la porte Sainte-Barbe, entrée principale de Metz par le nord, et faisait figure de devise municipale. Entre 1324 et 1328, la cité connaît successivement une attaque extérieure par les princes de la région (Guerre des quatre seigneurs) et une guerre civile entre le peuple et les patriciens. La devise rappelle ces moments tragiques où les paraiges expulsés de la ville sont venus l'attaquer, et enseigne aux générations futures que la peur de l'invasion étrangère doit inciter les Messins à se réconcilier entre eux. La paix sociale est gage de sécurité, car quand les partis urbains se déchirent, ils font appel aux princes voisins et menacent la franchise de la cité. L'inscription est aujourd'hui faite de cinq morceaux.

Devise de la porte Sainte-Barbe « Si nous avons paix dedans, nous avons paix dehors » : cette inscription monumentale était placée sur la porte Sainte-Barbe, entrée principale de Metz par le nord, et faisait figure de devise municipale. Entre 1324 et 1328, la cité connaît successivement une attaque extérieure par les princes de la région (Guerre des quatre seigneurs) et une guerre civile entre le peuple et les patriciens. La devise rappelle ces moments tragiques où les paraiges expulsés de la ville sont venus l'attaquer, et enseigne aux générations futures que la peur de l'invasion étrangère doit inciter les Messins à se réconcilier entre eux. La paix sociale est gage de sécurité, car quand les partis urbains se déchirent, ils font appel aux princes voisins et menacent la franchise de la cité. L'inscription est aujourd'hui faite de cinq morceaux. Dédicace d'une statue (chapelle Saint-Rémy de Woippy) En mars 1952, près de Woippy, on met à jour de nombreux ossements, une statuette et un fragment d'épitaphe. Ce probable ancien cimetière était situé à proximité de l'ancienne chapelle du hameau de Saint-Rémy. L'inscription a été donnée au musée de la Cour d'Or. Elle commémore le don d'une « image », c'est-à-dire sans doute d'une statue. Seule la partie gauche du texte est conservé : « Priez pour vénérable... en décret doyen de... ceste ymaige et... LX. Que Dieu per la g... » Ces éléments autorisent à identifier le commanditaire, un chanoine « vénérable » : Jean Nicolas, docteur en décret, doyen du chapitre de la cathédrale, décédé en mars 1461.

Dédicace d'une statue (chapelle Saint-Rémy de Woippy) En mars 1952, près de Woippy, on met à jour de nombreux ossements, une statuette et un fragment d'épitaphe. Ce probable ancien cimetière était situé à proximité de l'ancienne chapelle du hameau de Saint-Rémy. L'inscription a été donnée au musée de la Cour d'Or. Elle commémore le don d'une « image », c'est-à-dire sans doute d'une statue. Seule la partie gauche du texte est conservé : « Priez pour vénérable... en décret doyen de... ceste ymaige et... LX. Que Dieu per la g... » Ces éléments autorisent à identifier le commanditaire, un chanoine « vénérable » : Jean Nicolas, docteur en décret, doyen du chapitre de la cathédrale, décédé en mars 1461. Crosse de Jean Faquelo La tombe de Jean Faquelo, évêque suffragant de Metz, a été découverte au couvent des Récollets en 1973. On y a trouvé, entre autres objets, une crosse d'évêque. La volute se termine en gueule de dragon et le champ est décoré d'une crucifixion. Le cylindre est rythmé par trois anneaux torsadés. L'échine de la crosse est décorée d'un motif végétal.

Crosse de Jean Faquelo La tombe de Jean Faquelo, évêque suffragant de Metz, a été découverte au couvent des Récollets en 1973. On y a trouvé, entre autres objets, une crosse d'évêque. La volute se termine en gueule de dragon et le champ est décoré d'une crucifixion. Le cylindre est rythmé par trois anneaux torsadés. L'échine de la crosse est décorée d'un motif végétal.