-

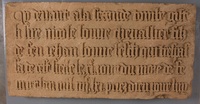

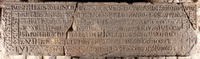

Épitaphe de Nicolle Louve (†1462)

Épitaphe de Nicolle Louve (†1462) Nicolle Louve est un des principaux patriciens messins au milieu du XVe siècle. Son épitaphe était placée dans le collatéral nord de l'église du couvent des Célestins. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or

-

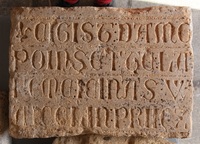

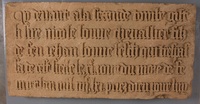

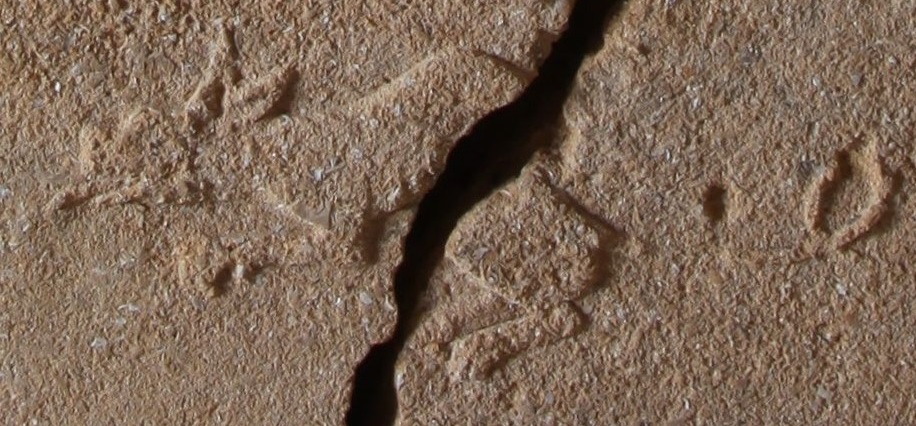

Épitaphe de Poincette, femme de Jean Waisselin (†1321 ou 1381?)

Épitaphe de Poincette, femme de Jean Waisselin (†1321 ou 1381?) Cette épitaphe est rédigée en grandes lettres et les lignes sont séparées par des traits. La stèle est découverte en 1902, lors de la démolition de l'ouvrage fortifié dit « Retranchement de Guise ».

Pierre Édouard Wagner édite un texte dont il manque aujourd'hui la dernière ligne, où la date était fragmentaire. Poincette n'est pas connue par ailleurs, mais les bans de tréfonds mentionnent en 1336 un Jean Waisselin, fils de Guerciriat Waisselin, d'Aiest, aman de Saint-Hilaire-le-Grand.

-

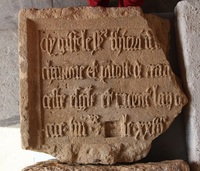

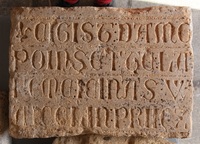

Épitaphe de Thierry Drouin (†148.)

Épitaphe de Thierry Drouin (†148.) Thierry Drouin était sans doute un prêtre attaché au service du monastère féminin de Saint-Pierre-aux-Nonnains. La phrase fragmentaire « qui fit co[...] cest esglise », est comprise par Thiriot comme « qui fit construire cette église ». Thierry aurait alors été responsable des travaux de la fin du XVe siècle, lors desquels le plafond en bois est remplacée par des voûtes gothiques en pierre.

Au XXe siècle, cette épitaphe était déjà fragmentaire : elle était alors encastrée dans le mur extérieur de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or, mais le nom de Thierry n'est plus lisible.

Traduction : « Ci git le sire Thierry Drouin de [...] chanoine et prévôt de céans [Saint-Pierre-aux-Nonnains], qui fit co[...] cette église et mourut le 23 mars de l'an mille quatre cent quatre-vingt-et [...] Priez pour lui ».

-

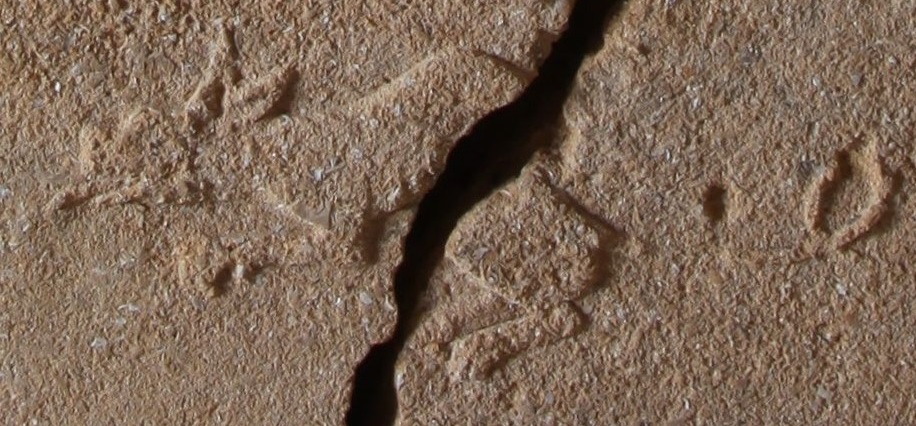

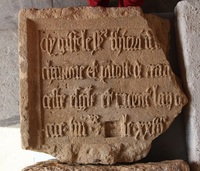

Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418)

Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418) La stèle funéraire de Thiriat Howesson dit de Landremont était disposée à côté d'une image de l'Annonciation qu'il avait donné à l'église Saint-Victor. Elle commémorait donc la mémoire et l'offrande faite par ce nouveau venu à Metz, devenu assez riche pour que ses descendants intègrent le paraige du Commun.

L'épitaphe a été acquise en 1866 des héritiers d'Etienne Morlanne.

-

Épitaphe de Werry Roucel (†1491) et de sa famille

Épitaphe de Werry Roucel (†1491) et de sa famille Cette épitaphe collective est grande et épaisse. Autrefois dans l'église des Célestins, elle était placée à côté de la tombe de Nicole Roucel, fils de Werry mort prématurément, et rappelait le souvenir de Werry (mort en 1491) et de trois membres de sa famille morts avant lui : sa femme Catherine Baudoche et leur fille Catherine, ainsi que sa seconde épouse Anne de Barbay.

La stèle est aujourd'hui brisée en trois morceaux mais le texte reste parfaitement lisible. Un dragon sert de bout-de-ligne à la fin du texte.

-

Épitaphes de la famille de Chambre (XIVe siècle)

Épitaphes de la famille de Chambre (XIVe siècle) Cette épitaphe associe trois générations de la famille des De Chambre : le grand-père, Jacques, échevin du Palais, mort le 28 avril 1268, son fils Henriet mort le 19 novembre 1296, et enfin Bertrand, échevin du Palais, qui est le fils de Simon de Chambre et donc petit-fils de Jacques, mort le 29 janvier 1318. Le texte est disposé d'une façon originale : l'inscription de Jacques est gravée sur les quatre bords de la pierre ; celle d'Henriet, elle aussi gravée sur quatre côtés, forme un bandeau intermédiaire ; l'inscription de Bertrand, au centre, est disposée en lignes, mais la fin du texte est gravée sur le bandeau du milieu. Sur la même ligne, on lit donc la fin de l'inscription d'Henriet ("l'an 1296") et, tête-bêche, la fin de celle de Bertrand ("17. Priez pour lui").

Les lettres gravées sont peintes en rouge. L'inscription était autrefois au portail de l'église paroissiale de Saint-Victor. La disposition tête-bêche du texte permet de supposer qu'à l'origine elle était conçue comme le couvercle d'un tombeau.

-

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas Ce carreau de pavement est carré à décor géométrique (motif de losange) et provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil.

-

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas Ce carreau de pavement est carré à décor géométrique (motif de losange) et provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil.

-

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas : oiseau

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas : oiseau Ce carreau de pavement figuré représente un oiseau : on distingue les deux serres et le bec jaune, le corps vert. Il provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil.

-

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas : personnage assis

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas : personnage assis Ce carreau de pavement porte une figure blanche sur un fond rouge. Il peut s'agir d'un personnage assis dont seules les deux jambes seraient intactes. Ce carreau provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil.

-

Galons de mitre de Jehan Faquelo

Galons de mitre de Jehan Faquelo La tombe de Jean Faquelo, évêque suffragant de Metz mort en 1452, a été découverte au couvent des Récollets en 1973. On y a trouvé de nombreux fragments de tissu, dont des galons de laines, tissés au petit métier avec des fils de soie et d'argent. Sur le drap de laine on trouve deux coutures dont une joignant les deux pièces. On a identifié ces fragments avec les restes de la mitre du défunt, la coiffe témoignant de son rang d'évêque.

-

Gargouille : tête de fou

Gargouille : tête de fou Cette gargouille ornait la façade de l'hôtel de Philippe Le Gronnais, rue Lasalle. Elle représente une double tête de fou coiffé d'un bonnet aux oreilles pointues.

-

Gargouille à tête de moine

Gargouille à tête de moine Cette gargouille représente un moine, à la bouche béante et aux traits grotesquement contractés. Elle a été trouvé dans l'ancien couvent de Sainte-Élisabeth, établi dans les murs de l'hôtel de Raigecourt.

-

Gaspar, le jeune roi mage

Gaspar, le jeune roi mage Cette tête est celle d'un des trois rois mages. Au XIVe siècle, on les représente de trois âges différents : ici il s'agit du jeune roi, imberbe, qu'on appelle Gaspar.

Le buste du roi d'âge moyen (Balthazar) a aussi été retrouvé.

-

Grand sceau de la communauté de Metz

Grand sceau de la communauté de Metz La municipalité utilisait ce sceau pour donner valeur légale aux actes les plus solennels qu'elle produisait : les atours, les lettres de paix et autres chartes à valeur perpétuelle. Il s'agit d'un sceau rond de 80 mm de cire brune. La face avant (empreinte du sceau) représente le martyre de saint Étienne, patron de la cathédrale. Étienne, premier martyr chrétien, est à genoux en costume de diacre. Il tend les mains vers le ciel où apparaît la colombe du saint Esprit. Ses bourreaux sont à une échelle plus petite et portent le chapeau juif (Judenhut). Sa légende, rapportée par Auguste Prost, était : + SIGILLVM S. STEPHANI DE COMVNITATE METENSI (sceau de saint Étienne de la communauté de Metz).

La face arrière du sceau porte aussi une empreinte, le contre-sceau. Elle représente l'apôtre saint Paul tenant le livre et l'épée, il est oblong de 64 mm de haut et de 46 mm de large. L'usage du contre-sceau n'est pas systématique entre les XIVe et XVIe siècles. La légende se lisait ainsi : + SANTVS . POVLVS . APOSTOLVS (saint Paul apôtre)

-

Grenier de Chèvremont

Grenier de Chèvremont Le Grenier de Chèvremont est un exemple remarquable de l'architecture civile médiévale à Metz. Dans les années 1430-1440, plusieurs grandes villes du Saint-Empire construisent de vastes greniers municipaux (Bâle, Cologne, Strasbourg) alors que le refroidissement climatique augmente les risques de famines. Il s'agit de nourrir la population en cas de mauvaises récoltes, et de disposer d'une réserve monnayable les bonnes années. Metz suit leur exemple : en 1456, la cité achète la maison de Jean Staiffenel le Clerc pour agrandir une grange qu'elle possède au lieu-dit Chèvremont. Les travaux effectués entre 1457 et 1459 permettent de construire un vaste grenier de cinq étages et de 16,5 x 31 m. La structure est adaptée au poids des stocks de grain : les arcs du rez-de-chaussée soutiennent les colonnes qui s'élèvent sur 4 étages. En 1536, un contrefort extérieur est tout de même ajouté sur la rue. L'édifice se distingue par ses « murs-écran » et ses nombreuses ouvertures, qui permettent une aération optimale des stocks de grains et de farine. Classé monument historique en 1924, le Grenier de Chèvremont fait aujourd'hui partie des Musées de la Cour d'Or et abrite, au rez-de-chaussée, une collection de statuaire religieuse médiévale.

-

Grille de fenêtre

Grille de fenêtre Cette belle grille décorative fermait la fenêtre sur rue d'un cabinet voûté, pièce destinée à conserver des objets précieux. Selon G. Collot, il s'agit d'un « magnifique exemple de ferronnerie [...] Aux éléments internes simplement ondulés et montés symétriquement s'oppose le travail de l'encadrement : torsades plus ou moins sculptées et fleurons ».

La grille a été dessinée par l'architecte Schmitz au XIXe siècle, alors qu'elle était en place au 1, rue des Bons-Enfants. En 1966, elle été collectée, avant le quartier soit démoli et que la rue disparaisse au profit du centre Saint-Jacques. La maison elle-même avait été reconstruite au XVIIIe siècle par Louis Masson, conseiller au Parlement de Metz, et la grille avait pu être remployée dans la nouvelle construction. La maison de Philippe de Vigneulles s'élevait à proximité immédiate, mais rien ne prouve que la grille vienne de sa maison.

-

Groupe sculpté de l'apparition du Christ

L'Apparition de Christ est une scène aussi désignée sous l'appellation latine « Noli me tangere ». Elle représente l'apparition de Jésus-Christ, après sa résurrection, à sa disciple Marie-Madeleine.

Cet objet était conservé dans un domaine privé à Vitry-sur-Orne. Elle est collectée en 1930.

Les personnages sont sculptés en haut-relief, tandis que le feuillage de l'arbre est en bas-relief.

-

Guimbarde

Guimbarde La guimbarde est aussi appelée « trompe d'Allemagne ». Celle-ci est incomplète : entre les deux tiges de l'armature, une languette médiane en métal servait de membrane : elle produisait le son quand on la faisait vibrer. Ces petits instruments de musique étaient très populaires et très diffusés. La famille Desch avait choisi la guimbarde comme symbole. Aujourd'hui, la guimbarde est encore utilisée en musique populaire en Europe de l'Est (Roumanie, Ukraine) ou au Canada.

-

Haquebute de Mardigny

Haquebute de Mardigny Le musée de la Cour d'or conserve trois haquebutes en provenance du château de Mardigny. Cette pièce d'artillerie de petit calibre et portative est l'ancêtre du fusil. Elle pèse environ 10 kg et pouvait tirer des balles de plomb (« plommées ») de 25 à 30 mm de diamètre à une cinquantaine de mètres.

Selon un inventaire du début du XVIe siècle, la cité de Metz possédait pas moins de 162 haquebutes, qui constituaient un tiers de son artillerie.

-

Haquebute de Mardigny

Haquebute de Mardigny Le musée de la Cour d'or conserve trois haquebutes en provenance du château de Mardigny. Cette pièce d'artillerie de petit calibre et portative est l'ancêtre du fusil. Elle pèse environ 10 kg et pouvait tirer des balles de plomb (« plommées ») de 25 à 30 mm de diamètre à une cinquantaine de mètres.

Selon un inventaire du début du XVIe siècle, la cité de Metz possédait pas moins de 162 haquebutes, qui constituaient un tiers de son artillerie.

-

Hôtel de Philippe Le Gronnais

Hôtel de Philippe Le Gronnais Cet hôtel s'élevait place Saint-Martin, en face de l'église du même nom. Lors de la destruction de l'immeuble, la façade a été démontée et remontée dans la cour du musée de la Cour d'Or, en face du grenier de Chèvremont.

L'entrée sur la cour se fait à gauche de la façade par une porte et un grand porche. Le bâtiment lui-même compte deux étages. Les ouvertures du rez-de-chaussée n'ont pas été conservées, sauf la belle porte du côté gauche. Au premier étage, deux séries de trois hautes fenêtres s'ouvraient peut-être sur une salle d'apparat. Le deuxième étage est ouvert de six fenêtres plus petites. Cette belle maison est un exemple rare de construction civile de la fin du XIIIe siècle qui peut être rattaché à son propriétaire, le puissant financier Philippe le Gronnais (mort en 1314).

Les propriétaires du XVe siècle sont bien documentés : l'hôtel est alors appelé hôtel Roucel, du nom de cette famille de paraiges. L'hôtel est sans doute passé aux mains des Roucel par le mariage de Henri Roucel à Marguerite Le Gronnais dit Volgenel au début du XVe siècle. À la mort de Nicolle Roucel dit de Vésigneul, leur fils, il passe en héritage à Georgette Roucel, femme de Gérard Perpignant seigneur de Luttange, maître-échevin en 1477. Il passe ensuite en héritage à leur fille Alixette Perpignant, femme de Jean Le Gronnais.

Lors du siège de 1552, le couvent de Saint-Symphorien est détruit : l'abbé acquiert la maison pour reloger sa communauté. L'hôtel est alors appelé « la Grand’maison de feu messire Jehan le Grosnay, sise devant l’église Saint-Martin ». Elle devient le noyau du nouveau Saint-Symphorien. Elle échappe à la destruction quand le couvent est supprimé en 1768 et transformé en maison de correction puis en prison.

-

Inscription des Célestins

Inscription des Célestins Cette plaque est un panneau indicateur : la main sculptée introduit l'inscription qui indique la direction de l'église Notre-Dame du couvent des Célestins : "L'esglixe Nostre Dame a Celaistien". La main est appelée "manicule" quand elle est dessinée sur un manuscrit pour souligner un passage important. Dans ce contexte urbain, la plaque permettait de trouver une église toute neuve accessible par une ruelle car enclavée entre les maisons du côté sud de la place du Champ-à-Seille.

L'inscription a été découverte lors de la démolition du couvent en 1864.

-

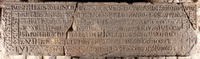

Inscription du moulin de la Porte-aux-Chevaux

Inscription du moulin de la Porte-aux-Chevaux En 1547, la cité reconstruit les moulins de la Porte-aux-Chevaux, à l'emplacement de l'actuel pont de la Préfecture. Une inscription commémorative y est installée ; du plomb est coulé dans les lettres gravées pour la rendre plus lisible. Composée en vers de dix syllabes (décasyllabes), elle conserve les noms des trois patriciens qui ont supervisé les travaux, et celui du constructeur.

Traduction :

« Au mois de juin de l'an mille cinq cent

quarante-sept, par avis et bon sens

d'un chevalier et de deux écuyers,

Ces beaux moulins très bons et singuliers

Pour la cité, furent tous terminés.

Le chevalier fut Michel Le Gronnais,

Androuin Roucel l'un des écuyers

L'autre Robert de Heu. Et l'ouvrier

Qui les finit cette année et saison

Était nommé maître Jean de Mousson. »

-

Jubé des Grands Carmes

Jubé des Grands Carmes Dans les églises, le jubé séparait la nef du chœur et servait de tribune pour la lecture des Évangiles, marquant une transition entre les fidèles et le clergé. Celui de l’église des Grands Carmes de Metz était célèbre pour sa beauté : cette structure gothique flamboyante en pierre finement ajourée, était ornée de motifs trilobés, de pinacles et de décors végétaux. Admiré pour sa délicatesse, il impressionna Louis XV lors de sa visite en 1744. Après la Révolution, il fut démonté et expédié à Paris, où Alexandre Lenoir le conserva au Musée des monuments français, avant que l'impératrice Eugénie s'en empare pour sa chapelle du château de la Malmaison. La plupart des fragments sont ensuite passés en main privée et ont disparu au XXe siècle. Trois éléments, une niche à baldaquin et deux portails, ont été rachetés par le musée de la Cour d'or en 1960 et ont regagné Metz. Ils y ont rejoint deux fragments de pinacle et de claire-voie restés sur place à la Révolution.

Épitaphe de Nicolle Louve (†1462) Nicolle Louve est un des principaux patriciens messins au milieu du XVe siècle. Son épitaphe était placée dans le collatéral nord de l'église du couvent des Célestins. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or

Épitaphe de Nicolle Louve (†1462) Nicolle Louve est un des principaux patriciens messins au milieu du XVe siècle. Son épitaphe était placée dans le collatéral nord de l'église du couvent des Célestins. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or Épitaphe de Poincette, femme de Jean Waisselin (†1321 ou 1381?) Cette épitaphe est rédigée en grandes lettres et les lignes sont séparées par des traits. La stèle est découverte en 1902, lors de la démolition de l'ouvrage fortifié dit « Retranchement de Guise ». Pierre Édouard Wagner édite un texte dont il manque aujourd'hui la dernière ligne, où la date était fragmentaire. Poincette n'est pas connue par ailleurs, mais les bans de tréfonds mentionnent en 1336 un Jean Waisselin, fils de Guerciriat Waisselin, d'Aiest, aman de Saint-Hilaire-le-Grand.

Épitaphe de Poincette, femme de Jean Waisselin (†1321 ou 1381?) Cette épitaphe est rédigée en grandes lettres et les lignes sont séparées par des traits. La stèle est découverte en 1902, lors de la démolition de l'ouvrage fortifié dit « Retranchement de Guise ». Pierre Édouard Wagner édite un texte dont il manque aujourd'hui la dernière ligne, où la date était fragmentaire. Poincette n'est pas connue par ailleurs, mais les bans de tréfonds mentionnent en 1336 un Jean Waisselin, fils de Guerciriat Waisselin, d'Aiest, aman de Saint-Hilaire-le-Grand. Épitaphe de Thierry Drouin (†148.) Thierry Drouin était sans doute un prêtre attaché au service du monastère féminin de Saint-Pierre-aux-Nonnains. La phrase fragmentaire « qui fit co[...] cest esglise », est comprise par Thiriot comme « qui fit construire cette église ». Thierry aurait alors été responsable des travaux de la fin du XVe siècle, lors desquels le plafond en bois est remplacée par des voûtes gothiques en pierre. Au XXe siècle, cette épitaphe était déjà fragmentaire : elle était alors encastrée dans le mur extérieur de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or, mais le nom de Thierry n'est plus lisible. Traduction : « Ci git le sire Thierry Drouin de [...] chanoine et prévôt de céans [Saint-Pierre-aux-Nonnains], qui fit co[...] cette église et mourut le 23 mars de l'an mille quatre cent quatre-vingt-et [...] Priez pour lui ».

Épitaphe de Thierry Drouin (†148.) Thierry Drouin était sans doute un prêtre attaché au service du monastère féminin de Saint-Pierre-aux-Nonnains. La phrase fragmentaire « qui fit co[...] cest esglise », est comprise par Thiriot comme « qui fit construire cette église ». Thierry aurait alors été responsable des travaux de la fin du XVe siècle, lors desquels le plafond en bois est remplacée par des voûtes gothiques en pierre. Au XXe siècle, cette épitaphe était déjà fragmentaire : elle était alors encastrée dans le mur extérieur de l'église Saint-Pierre-aux-Nonnains. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la Cour d'Or, mais le nom de Thierry n'est plus lisible. Traduction : « Ci git le sire Thierry Drouin de [...] chanoine et prévôt de céans [Saint-Pierre-aux-Nonnains], qui fit co[...] cette église et mourut le 23 mars de l'an mille quatre cent quatre-vingt-et [...] Priez pour lui ». Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418) La stèle funéraire de Thiriat Howesson dit de Landremont était disposée à côté d'une image de l'Annonciation qu'il avait donné à l'église Saint-Victor. Elle commémorait donc la mémoire et l'offrande faite par ce nouveau venu à Metz, devenu assez riche pour que ses descendants intègrent le paraige du Commun. L'épitaphe a été acquise en 1866 des héritiers d'Etienne Morlanne.

Epitaphe de Thiriat de Landremont (†1418) La stèle funéraire de Thiriat Howesson dit de Landremont était disposée à côté d'une image de l'Annonciation qu'il avait donné à l'église Saint-Victor. Elle commémorait donc la mémoire et l'offrande faite par ce nouveau venu à Metz, devenu assez riche pour que ses descendants intègrent le paraige du Commun. L'épitaphe a été acquise en 1866 des héritiers d'Etienne Morlanne. Épitaphe de Werry Roucel (†1491) et de sa famille Cette épitaphe collective est grande et épaisse. Autrefois dans l'église des Célestins, elle était placée à côté de la tombe de Nicole Roucel, fils de Werry mort prématurément, et rappelait le souvenir de Werry (mort en 1491) et de trois membres de sa famille morts avant lui : sa femme Catherine Baudoche et leur fille Catherine, ainsi que sa seconde épouse Anne de Barbay. La stèle est aujourd'hui brisée en trois morceaux mais le texte reste parfaitement lisible. Un dragon sert de bout-de-ligne à la fin du texte.

Épitaphe de Werry Roucel (†1491) et de sa famille Cette épitaphe collective est grande et épaisse. Autrefois dans l'église des Célestins, elle était placée à côté de la tombe de Nicole Roucel, fils de Werry mort prématurément, et rappelait le souvenir de Werry (mort en 1491) et de trois membres de sa famille morts avant lui : sa femme Catherine Baudoche et leur fille Catherine, ainsi que sa seconde épouse Anne de Barbay. La stèle est aujourd'hui brisée en trois morceaux mais le texte reste parfaitement lisible. Un dragon sert de bout-de-ligne à la fin du texte. Épitaphes de la famille de Chambre (XIVe siècle) Cette épitaphe associe trois générations de la famille des De Chambre : le grand-père, Jacques, échevin du Palais, mort le 28 avril 1268, son fils Henriet mort le 19 novembre 1296, et enfin Bertrand, échevin du Palais, qui est le fils de Simon de Chambre et donc petit-fils de Jacques, mort le 29 janvier 1318. Le texte est disposé d'une façon originale : l'inscription de Jacques est gravée sur les quatre bords de la pierre ; celle d'Henriet, elle aussi gravée sur quatre côtés, forme un bandeau intermédiaire ; l'inscription de Bertrand, au centre, est disposée en lignes, mais la fin du texte est gravée sur le bandeau du milieu. Sur la même ligne, on lit donc la fin de l'inscription d'Henriet ("l'an 1296") et, tête-bêche, la fin de celle de Bertrand ("17. Priez pour lui"). Les lettres gravées sont peintes en rouge. L'inscription était autrefois au portail de l'église paroissiale de Saint-Victor. La disposition tête-bêche du texte permet de supposer qu'à l'origine elle était conçue comme le couvercle d'un tombeau.

Épitaphes de la famille de Chambre (XIVe siècle) Cette épitaphe associe trois générations de la famille des De Chambre : le grand-père, Jacques, échevin du Palais, mort le 28 avril 1268, son fils Henriet mort le 19 novembre 1296, et enfin Bertrand, échevin du Palais, qui est le fils de Simon de Chambre et donc petit-fils de Jacques, mort le 29 janvier 1318. Le texte est disposé d'une façon originale : l'inscription de Jacques est gravée sur les quatre bords de la pierre ; celle d'Henriet, elle aussi gravée sur quatre côtés, forme un bandeau intermédiaire ; l'inscription de Bertrand, au centre, est disposée en lignes, mais la fin du texte est gravée sur le bandeau du milieu. Sur la même ligne, on lit donc la fin de l'inscription d'Henriet ("l'an 1296") et, tête-bêche, la fin de celle de Bertrand ("17. Priez pour lui"). Les lettres gravées sont peintes en rouge. L'inscription était autrefois au portail de l'église paroissiale de Saint-Victor. La disposition tête-bêche du texte permet de supposer qu'à l'origine elle était conçue comme le couvercle d'un tombeau. Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas Ce carreau de pavement est carré à décor géométrique (motif de losange) et provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil.

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas Ce carreau de pavement est carré à décor géométrique (motif de losange) et provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil. Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas Ce carreau de pavement est carré à décor géométrique (motif de losange) et provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil.

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas Ce carreau de pavement est carré à décor géométrique (motif de losange) et provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil. Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas : oiseau Ce carreau de pavement figuré représente un oiseau : on distingue les deux serres et le bec jaune, le corps vert. Il provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil.

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas : oiseau Ce carreau de pavement figuré représente un oiseau : on distingue les deux serres et le bec jaune, le corps vert. Il provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil. Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas : personnage assis Ce carreau de pavement porte une figure blanche sur un fond rouge. Il peut s'agir d'un personnage assis dont seules les deux jambes seraient intactes. Ce carreau provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil.

Fragment de carreau de pavement de Saint-Nicolas : personnage assis Ce carreau de pavement porte une figure blanche sur un fond rouge. Il peut s'agir d'un personnage assis dont seules les deux jambes seraient intactes. Ce carreau provient des fouilles de l'hôpital Saint-Nicolas. Sa technique, la céramique glaçurée, illustre le luxe de l'établissement d'accueil. Galons de mitre de Jehan Faquelo La tombe de Jean Faquelo, évêque suffragant de Metz mort en 1452, a été découverte au couvent des Récollets en 1973. On y a trouvé de nombreux fragments de tissu, dont des galons de laines, tissés au petit métier avec des fils de soie et d'argent. Sur le drap de laine on trouve deux coutures dont une joignant les deux pièces. On a identifié ces fragments avec les restes de la mitre du défunt, la coiffe témoignant de son rang d'évêque.

Galons de mitre de Jehan Faquelo La tombe de Jean Faquelo, évêque suffragant de Metz mort en 1452, a été découverte au couvent des Récollets en 1973. On y a trouvé de nombreux fragments de tissu, dont des galons de laines, tissés au petit métier avec des fils de soie et d'argent. Sur le drap de laine on trouve deux coutures dont une joignant les deux pièces. On a identifié ces fragments avec les restes de la mitre du défunt, la coiffe témoignant de son rang d'évêque. Gargouille : tête de fou Cette gargouille ornait la façade de l'hôtel de Philippe Le Gronnais, rue Lasalle. Elle représente une double tête de fou coiffé d'un bonnet aux oreilles pointues.

Gargouille : tête de fou Cette gargouille ornait la façade de l'hôtel de Philippe Le Gronnais, rue Lasalle. Elle représente une double tête de fou coiffé d'un bonnet aux oreilles pointues. Gargouille à tête de moine Cette gargouille représente un moine, à la bouche béante et aux traits grotesquement contractés. Elle a été trouvé dans l'ancien couvent de Sainte-Élisabeth, établi dans les murs de l'hôtel de Raigecourt.

Gargouille à tête de moine Cette gargouille représente un moine, à la bouche béante et aux traits grotesquement contractés. Elle a été trouvé dans l'ancien couvent de Sainte-Élisabeth, établi dans les murs de l'hôtel de Raigecourt. Gaspar, le jeune roi mage Cette tête est celle d'un des trois rois mages. Au XIVe siècle, on les représente de trois âges différents : ici il s'agit du jeune roi, imberbe, qu'on appelle Gaspar. Le buste du roi d'âge moyen (Balthazar) a aussi été retrouvé.

Gaspar, le jeune roi mage Cette tête est celle d'un des trois rois mages. Au XIVe siècle, on les représente de trois âges différents : ici il s'agit du jeune roi, imberbe, qu'on appelle Gaspar. Le buste du roi d'âge moyen (Balthazar) a aussi été retrouvé. Grand sceau de la communauté de Metz La municipalité utilisait ce sceau pour donner valeur légale aux actes les plus solennels qu'elle produisait : les atours, les lettres de paix et autres chartes à valeur perpétuelle. Il s'agit d'un sceau rond de 80 mm de cire brune. La face avant (empreinte du sceau) représente le martyre de saint Étienne, patron de la cathédrale. Étienne, premier martyr chrétien, est à genoux en costume de diacre. Il tend les mains vers le ciel où apparaît la colombe du saint Esprit. Ses bourreaux sont à une échelle plus petite et portent le chapeau juif (Judenhut). Sa légende, rapportée par Auguste Prost, était : + SIGILLVM S. STEPHANI DE COMVNITATE METENSI (sceau de saint Étienne de la communauté de Metz). La face arrière du sceau porte aussi une empreinte, le contre-sceau. Elle représente l'apôtre saint Paul tenant le livre et l'épée, il est oblong de 64 mm de haut et de 46 mm de large. L'usage du contre-sceau n'est pas systématique entre les XIVe et XVIe siècles. La légende se lisait ainsi : + SANTVS . POVLVS . APOSTOLVS (saint Paul apôtre)

Grand sceau de la communauté de Metz La municipalité utilisait ce sceau pour donner valeur légale aux actes les plus solennels qu'elle produisait : les atours, les lettres de paix et autres chartes à valeur perpétuelle. Il s'agit d'un sceau rond de 80 mm de cire brune. La face avant (empreinte du sceau) représente le martyre de saint Étienne, patron de la cathédrale. Étienne, premier martyr chrétien, est à genoux en costume de diacre. Il tend les mains vers le ciel où apparaît la colombe du saint Esprit. Ses bourreaux sont à une échelle plus petite et portent le chapeau juif (Judenhut). Sa légende, rapportée par Auguste Prost, était : + SIGILLVM S. STEPHANI DE COMVNITATE METENSI (sceau de saint Étienne de la communauté de Metz). La face arrière du sceau porte aussi une empreinte, le contre-sceau. Elle représente l'apôtre saint Paul tenant le livre et l'épée, il est oblong de 64 mm de haut et de 46 mm de large. L'usage du contre-sceau n'est pas systématique entre les XIVe et XVIe siècles. La légende se lisait ainsi : + SANTVS . POVLVS . APOSTOLVS (saint Paul apôtre) Grenier de Chèvremont Le Grenier de Chèvremont est un exemple remarquable de l'architecture civile médiévale à Metz. Dans les années 1430-1440, plusieurs grandes villes du Saint-Empire construisent de vastes greniers municipaux (Bâle, Cologne, Strasbourg) alors que le refroidissement climatique augmente les risques de famines. Il s'agit de nourrir la population en cas de mauvaises récoltes, et de disposer d'une réserve monnayable les bonnes années. Metz suit leur exemple : en 1456, la cité achète la maison de Jean Staiffenel le Clerc pour agrandir une grange qu'elle possède au lieu-dit Chèvremont. Les travaux effectués entre 1457 et 1459 permettent de construire un vaste grenier de cinq étages et de 16,5 x 31 m. La structure est adaptée au poids des stocks de grain : les arcs du rez-de-chaussée soutiennent les colonnes qui s'élèvent sur 4 étages. En 1536, un contrefort extérieur est tout de même ajouté sur la rue. L'édifice se distingue par ses « murs-écran » et ses nombreuses ouvertures, qui permettent une aération optimale des stocks de grains et de farine. Classé monument historique en 1924, le Grenier de Chèvremont fait aujourd'hui partie des Musées de la Cour d'Or et abrite, au rez-de-chaussée, une collection de statuaire religieuse médiévale.

Grenier de Chèvremont Le Grenier de Chèvremont est un exemple remarquable de l'architecture civile médiévale à Metz. Dans les années 1430-1440, plusieurs grandes villes du Saint-Empire construisent de vastes greniers municipaux (Bâle, Cologne, Strasbourg) alors que le refroidissement climatique augmente les risques de famines. Il s'agit de nourrir la population en cas de mauvaises récoltes, et de disposer d'une réserve monnayable les bonnes années. Metz suit leur exemple : en 1456, la cité achète la maison de Jean Staiffenel le Clerc pour agrandir une grange qu'elle possède au lieu-dit Chèvremont. Les travaux effectués entre 1457 et 1459 permettent de construire un vaste grenier de cinq étages et de 16,5 x 31 m. La structure est adaptée au poids des stocks de grain : les arcs du rez-de-chaussée soutiennent les colonnes qui s'élèvent sur 4 étages. En 1536, un contrefort extérieur est tout de même ajouté sur la rue. L'édifice se distingue par ses « murs-écran » et ses nombreuses ouvertures, qui permettent une aération optimale des stocks de grains et de farine. Classé monument historique en 1924, le Grenier de Chèvremont fait aujourd'hui partie des Musées de la Cour d'Or et abrite, au rez-de-chaussée, une collection de statuaire religieuse médiévale. Grille de fenêtre Cette belle grille décorative fermait la fenêtre sur rue d'un cabinet voûté, pièce destinée à conserver des objets précieux. Selon G. Collot, il s'agit d'un « magnifique exemple de ferronnerie [...] Aux éléments internes simplement ondulés et montés symétriquement s'oppose le travail de l'encadrement : torsades plus ou moins sculptées et fleurons ». La grille a été dessinée par l'architecte Schmitz au XIXe siècle, alors qu'elle était en place au 1, rue des Bons-Enfants. En 1966, elle été collectée, avant le quartier soit démoli et que la rue disparaisse au profit du centre Saint-Jacques. La maison elle-même avait été reconstruite au XVIIIe siècle par Louis Masson, conseiller au Parlement de Metz, et la grille avait pu être remployée dans la nouvelle construction. La maison de Philippe de Vigneulles s'élevait à proximité immédiate, mais rien ne prouve que la grille vienne de sa maison.

Grille de fenêtre Cette belle grille décorative fermait la fenêtre sur rue d'un cabinet voûté, pièce destinée à conserver des objets précieux. Selon G. Collot, il s'agit d'un « magnifique exemple de ferronnerie [...] Aux éléments internes simplement ondulés et montés symétriquement s'oppose le travail de l'encadrement : torsades plus ou moins sculptées et fleurons ». La grille a été dessinée par l'architecte Schmitz au XIXe siècle, alors qu'elle était en place au 1, rue des Bons-Enfants. En 1966, elle été collectée, avant le quartier soit démoli et que la rue disparaisse au profit du centre Saint-Jacques. La maison elle-même avait été reconstruite au XVIIIe siècle par Louis Masson, conseiller au Parlement de Metz, et la grille avait pu être remployée dans la nouvelle construction. La maison de Philippe de Vigneulles s'élevait à proximité immédiate, mais rien ne prouve que la grille vienne de sa maison. Guimbarde La guimbarde est aussi appelée « trompe d'Allemagne ». Celle-ci est incomplète : entre les deux tiges de l'armature, une languette médiane en métal servait de membrane : elle produisait le son quand on la faisait vibrer. Ces petits instruments de musique étaient très populaires et très diffusés. La famille Desch avait choisi la guimbarde comme symbole. Aujourd'hui, la guimbarde est encore utilisée en musique populaire en Europe de l'Est (Roumanie, Ukraine) ou au Canada.

Guimbarde La guimbarde est aussi appelée « trompe d'Allemagne ». Celle-ci est incomplète : entre les deux tiges de l'armature, une languette médiane en métal servait de membrane : elle produisait le son quand on la faisait vibrer. Ces petits instruments de musique étaient très populaires et très diffusés. La famille Desch avait choisi la guimbarde comme symbole. Aujourd'hui, la guimbarde est encore utilisée en musique populaire en Europe de l'Est (Roumanie, Ukraine) ou au Canada. Haquebute de Mardigny Le musée de la Cour d'or conserve trois haquebutes en provenance du château de Mardigny. Cette pièce d'artillerie de petit calibre et portative est l'ancêtre du fusil. Elle pèse environ 10 kg et pouvait tirer des balles de plomb (« plommées ») de 25 à 30 mm de diamètre à une cinquantaine de mètres. Selon un inventaire du début du XVIe siècle, la cité de Metz possédait pas moins de 162 haquebutes, qui constituaient un tiers de son artillerie.

Haquebute de Mardigny Le musée de la Cour d'or conserve trois haquebutes en provenance du château de Mardigny. Cette pièce d'artillerie de petit calibre et portative est l'ancêtre du fusil. Elle pèse environ 10 kg et pouvait tirer des balles de plomb (« plommées ») de 25 à 30 mm de diamètre à une cinquantaine de mètres. Selon un inventaire du début du XVIe siècle, la cité de Metz possédait pas moins de 162 haquebutes, qui constituaient un tiers de son artillerie. Haquebute de Mardigny Le musée de la Cour d'or conserve trois haquebutes en provenance du château de Mardigny. Cette pièce d'artillerie de petit calibre et portative est l'ancêtre du fusil. Elle pèse environ 10 kg et pouvait tirer des balles de plomb (« plommées ») de 25 à 30 mm de diamètre à une cinquantaine de mètres. Selon un inventaire du début du XVIe siècle, la cité de Metz possédait pas moins de 162 haquebutes, qui constituaient un tiers de son artillerie.

Haquebute de Mardigny Le musée de la Cour d'or conserve trois haquebutes en provenance du château de Mardigny. Cette pièce d'artillerie de petit calibre et portative est l'ancêtre du fusil. Elle pèse environ 10 kg et pouvait tirer des balles de plomb (« plommées ») de 25 à 30 mm de diamètre à une cinquantaine de mètres. Selon un inventaire du début du XVIe siècle, la cité de Metz possédait pas moins de 162 haquebutes, qui constituaient un tiers de son artillerie. Hôtel de Philippe Le Gronnais Cet hôtel s'élevait place Saint-Martin, en face de l'église du même nom. Lors de la destruction de l'immeuble, la façade a été démontée et remontée dans la cour du musée de la Cour d'Or, en face du grenier de Chèvremont. L'entrée sur la cour se fait à gauche de la façade par une porte et un grand porche. Le bâtiment lui-même compte deux étages. Les ouvertures du rez-de-chaussée n'ont pas été conservées, sauf la belle porte du côté gauche. Au premier étage, deux séries de trois hautes fenêtres s'ouvraient peut-être sur une salle d'apparat. Le deuxième étage est ouvert de six fenêtres plus petites. Cette belle maison est un exemple rare de construction civile de la fin du XIIIe siècle qui peut être rattaché à son propriétaire, le puissant financier Philippe le Gronnais (mort en 1314). Les propriétaires du XVe siècle sont bien documentés : l'hôtel est alors appelé hôtel Roucel, du nom de cette famille de paraiges. L'hôtel est sans doute passé aux mains des Roucel par le mariage de Henri Roucel à Marguerite Le Gronnais dit Volgenel au début du XVe siècle. À la mort de Nicolle Roucel dit de Vésigneul, leur fils, il passe en héritage à Georgette Roucel, femme de Gérard Perpignant seigneur de Luttange, maître-échevin en 1477. Il passe ensuite en héritage à leur fille Alixette Perpignant, femme de Jean Le Gronnais. Lors du siège de 1552, le couvent de Saint-Symphorien est détruit : l'abbé acquiert la maison pour reloger sa communauté. L'hôtel est alors appelé « la Grand’maison de feu messire Jehan le Grosnay, sise devant l’église Saint-Martin ». Elle devient le noyau du nouveau Saint-Symphorien. Elle échappe à la destruction quand le couvent est supprimé en 1768 et transformé en maison de correction puis en prison.

Hôtel de Philippe Le Gronnais Cet hôtel s'élevait place Saint-Martin, en face de l'église du même nom. Lors de la destruction de l'immeuble, la façade a été démontée et remontée dans la cour du musée de la Cour d'Or, en face du grenier de Chèvremont. L'entrée sur la cour se fait à gauche de la façade par une porte et un grand porche. Le bâtiment lui-même compte deux étages. Les ouvertures du rez-de-chaussée n'ont pas été conservées, sauf la belle porte du côté gauche. Au premier étage, deux séries de trois hautes fenêtres s'ouvraient peut-être sur une salle d'apparat. Le deuxième étage est ouvert de six fenêtres plus petites. Cette belle maison est un exemple rare de construction civile de la fin du XIIIe siècle qui peut être rattaché à son propriétaire, le puissant financier Philippe le Gronnais (mort en 1314). Les propriétaires du XVe siècle sont bien documentés : l'hôtel est alors appelé hôtel Roucel, du nom de cette famille de paraiges. L'hôtel est sans doute passé aux mains des Roucel par le mariage de Henri Roucel à Marguerite Le Gronnais dit Volgenel au début du XVe siècle. À la mort de Nicolle Roucel dit de Vésigneul, leur fils, il passe en héritage à Georgette Roucel, femme de Gérard Perpignant seigneur de Luttange, maître-échevin en 1477. Il passe ensuite en héritage à leur fille Alixette Perpignant, femme de Jean Le Gronnais. Lors du siège de 1552, le couvent de Saint-Symphorien est détruit : l'abbé acquiert la maison pour reloger sa communauté. L'hôtel est alors appelé « la Grand’maison de feu messire Jehan le Grosnay, sise devant l’église Saint-Martin ». Elle devient le noyau du nouveau Saint-Symphorien. Elle échappe à la destruction quand le couvent est supprimé en 1768 et transformé en maison de correction puis en prison. Inscription des Célestins Cette plaque est un panneau indicateur : la main sculptée introduit l'inscription qui indique la direction de l'église Notre-Dame du couvent des Célestins : "L'esglixe Nostre Dame a Celaistien". La main est appelée "manicule" quand elle est dessinée sur un manuscrit pour souligner un passage important. Dans ce contexte urbain, la plaque permettait de trouver une église toute neuve accessible par une ruelle car enclavée entre les maisons du côté sud de la place du Champ-à-Seille. L'inscription a été découverte lors de la démolition du couvent en 1864.

Inscription des Célestins Cette plaque est un panneau indicateur : la main sculptée introduit l'inscription qui indique la direction de l'église Notre-Dame du couvent des Célestins : "L'esglixe Nostre Dame a Celaistien". La main est appelée "manicule" quand elle est dessinée sur un manuscrit pour souligner un passage important. Dans ce contexte urbain, la plaque permettait de trouver une église toute neuve accessible par une ruelle car enclavée entre les maisons du côté sud de la place du Champ-à-Seille. L'inscription a été découverte lors de la démolition du couvent en 1864. Inscription du moulin de la Porte-aux-Chevaux En 1547, la cité reconstruit les moulins de la Porte-aux-Chevaux, à l'emplacement de l'actuel pont de la Préfecture. Une inscription commémorative y est installée ; du plomb est coulé dans les lettres gravées pour la rendre plus lisible. Composée en vers de dix syllabes (décasyllabes), elle conserve les noms des trois patriciens qui ont supervisé les travaux, et celui du constructeur. Traduction : « Au mois de juin de l'an mille cinq cent quarante-sept, par avis et bon sens d'un chevalier et de deux écuyers, Ces beaux moulins très bons et singuliers Pour la cité, furent tous terminés. Le chevalier fut Michel Le Gronnais, Androuin Roucel l'un des écuyers L'autre Robert de Heu. Et l'ouvrier Qui les finit cette année et saison Était nommé maître Jean de Mousson. »

Inscription du moulin de la Porte-aux-Chevaux En 1547, la cité reconstruit les moulins de la Porte-aux-Chevaux, à l'emplacement de l'actuel pont de la Préfecture. Une inscription commémorative y est installée ; du plomb est coulé dans les lettres gravées pour la rendre plus lisible. Composée en vers de dix syllabes (décasyllabes), elle conserve les noms des trois patriciens qui ont supervisé les travaux, et celui du constructeur. Traduction : « Au mois de juin de l'an mille cinq cent quarante-sept, par avis et bon sens d'un chevalier et de deux écuyers, Ces beaux moulins très bons et singuliers Pour la cité, furent tous terminés. Le chevalier fut Michel Le Gronnais, Androuin Roucel l'un des écuyers L'autre Robert de Heu. Et l'ouvrier Qui les finit cette année et saison Était nommé maître Jean de Mousson. » Jubé des Grands Carmes Dans les églises, le jubé séparait la nef du chœur et servait de tribune pour la lecture des Évangiles, marquant une transition entre les fidèles et le clergé. Celui de l’église des Grands Carmes de Metz était célèbre pour sa beauté : cette structure gothique flamboyante en pierre finement ajourée, était ornée de motifs trilobés, de pinacles et de décors végétaux. Admiré pour sa délicatesse, il impressionna Louis XV lors de sa visite en 1744. Après la Révolution, il fut démonté et expédié à Paris, où Alexandre Lenoir le conserva au Musée des monuments français, avant que l'impératrice Eugénie s'en empare pour sa chapelle du château de la Malmaison. La plupart des fragments sont ensuite passés en main privée et ont disparu au XXe siècle. Trois éléments, une niche à baldaquin et deux portails, ont été rachetés par le musée de la Cour d'or en 1960 et ont regagné Metz. Ils y ont rejoint deux fragments de pinacle et de claire-voie restés sur place à la Révolution.

Jubé des Grands Carmes Dans les églises, le jubé séparait la nef du chœur et servait de tribune pour la lecture des Évangiles, marquant une transition entre les fidèles et le clergé. Celui de l’église des Grands Carmes de Metz était célèbre pour sa beauté : cette structure gothique flamboyante en pierre finement ajourée, était ornée de motifs trilobés, de pinacles et de décors végétaux. Admiré pour sa délicatesse, il impressionna Louis XV lors de sa visite en 1744. Après la Révolution, il fut démonté et expédié à Paris, où Alexandre Lenoir le conserva au Musée des monuments français, avant que l'impératrice Eugénie s'en empare pour sa chapelle du château de la Malmaison. La plupart des fragments sont ensuite passés en main privée et ont disparu au XXe siècle. Trois éléments, une niche à baldaquin et deux portails, ont été rachetés par le musée de la Cour d'or en 1960 et ont regagné Metz. Ils y ont rejoint deux fragments de pinacle et de claire-voie restés sur place à la Révolution.