-

Xylographie des Neuf Preux

Xylographie des Neuf Preux Cette grande xylographie (gravure sur bois) montrait les Neuf preux, cette liste de valeureux guerriers inventée en Lorraine au XIVe siècle et qui a eu un immense succès en Europe au XVe siècle. Elle a été retrouvée dans les archives de l'hôtel de ville de Metz, dans la reliure d'un registre de compte commencé en 1461. Elle est plus ancienne que le registre, ce qui en fait un exemple précoce de cette technique.

L'image est fragmentaire : sur le premier morceau, on voit deux des Preux juifs, Josué et David ; sur le second, l'un des Preux chrétiens, Godefroy de Bouillon. Sur la première, on voit un filigrane en forme de balance à double plateau. Bouteiller et les érudits du XIXe siècle ont supposé que l'image était originaire du duché de Lorraine : en effet, le bouclier de Godefroy de Bouillon et le poème en dessous de l'image le montrent comme duc de Lorraine. On a même voulu y voir une image de propagande des débuts du règne de René d'Anjou. Mais l'identification de Godefroy à un duc de Lorraine n'est pas étrangère à Metz : on observe des armoiries semblables dans les enluminures du BnF lat 4931A.

-

Tympan aux dragons

Tympan aux dragons Ce tympan sculpté était situé rue de la Chèvre, au n°28, dans une maison donnant sur la cour, détruite dans les années 1970. Il en reste trois éléments sculptés au musée de la Cour d'Or : deux dragons et un personnage aux cheveux mi-longs, en tunique, qui a pu être identifiée avec sainte Constance. Une inscription fragmentaire a été relevée au XIXe siècle au-dessus : « wi.sart.iuet...? »

-

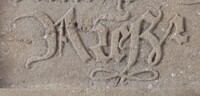

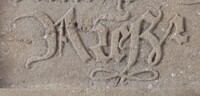

Tombe de Jean, chapelain des Templiers (†1288)

Tombe de Jean, chapelain des Templiers (†1288) Cette sculpture a été découverte en 1861 lors des prospections dans la Citadelle de Metz, autour de l'ancienne chapelle des Templiers. Un phylactère contenant l'inscription s'enroule autour de la tête du personnage, portant les cheveux longs et vêtu d'une longue robe de clerc. Messire Jean appartenait à l'Ordre du Temple. Il aurait été d'abord un frère de métier, maître des « maçons » du bailliage de Lorraine, ou, selon l'interprétation de « maxons » par Gonzalve Thiriot, aurait plutôt été le « maître des maisons » du Temple, c'est-à-dire un responsable provincial. Devenu prêtre, il a occupé la fonction de chapelain, peut-être à la commanderie de Metz. Il meurt le 1er février 1288.

Traduction : « Ci git messire Jean, frère chapelain, qui fut pendant 23 ans maître des "maxons" (maçons ou maisons) du Temple de Lorraine, et qui est mort la veille de la Chandeleur 1288. »

n° d'inventaire: 12246

-

Tête d'une sainte couronnée

Tête d'une sainte couronnée Il s'agit d'un fragment d'une statue du Petit-Clairvaux, trop fragmentaire pour être identifiée.

-

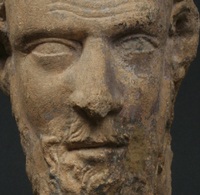

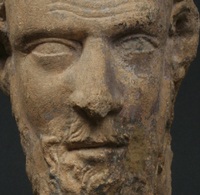

Tête d'homme barbu

Tête d'homme barbu Le thème de ce fragment d'une statue en pierre de Jaumont ne peut pas être identifié. Mais le rendu de ce portrait d'homme âgé, barbu et chauve est remarquable.

-

Stèle romaine découverte en 1513

Stèle romaine découverte en 1513 Cette stèle antique conserve le portrait et le nom d'un potier gaulois appelé Casatus ("Casato Carati / Fictiliario filii .H. P. C."). Elle provient peut-être de la nécropole qui s'étendait à l'époque romaine dans la quartier Saint-Jacques, et avait été remployée comme fondation de la muraille à la fin de l'Antiquité. En 1513, selon le témoignage des Chroniques de Philippe de Vigneulles, elle est découverte lors de travaux rue des Murs. La stèle mise à jour et 18 autres blocs sont encastrés dans le mur des maisons voisines,. En 1602, Jean-Jacques Boissard les dessine dans son recueil d'Antiquités, Antiquarum inscriptionum. On perd ensuite la trace de ces stèles, à l'exception d'une seule, celle du potier Casatus. En 1907, ultime redécouverte, sa stèle est retrouvée lors de la démolition d'une maison rue des Murs. Elle est désormais conservée au musée de la Cour d'Or, témoignage le plus ancien d'un intérêt des Messins pour la conservation des vestiges archéologiques de Divodurum.

-

Stèle funéraire de Perrette Roucel (†1508)

Stèle funéraire de Perrette Roucel (†1508) La stèle funéraire de Perrette Roucel se trouvait au couvent des Célestins, où elle a été inhumée le 18 juillet 1508. Elle se trouve aujourd'hui au Musée de la Cour d'Or.

Traduction : « Ci-devant sous la première tombe aux armes des Gronnais et des Roucel gît demoiselle Perrette Roucel, fille des feux nobles époux, sire Perrin Roucel et dame Françoise Coeur de Fer, seigneur de Talange, jadis femme de l'honoré seigneur écuyer Thiébaut Le Gronnais près de laquelle reposent aussi François et Anne leurs deux enfants. Elle décéda le 18 juillet 1508. Notre seigneur leur donne sa grâce. Amen ».

-

Stèle commémorative de Thomas Richart (†1472)

Stèle commémorative de Thomas Richart (†1472) Cette stèle commémore la fondation d'une chapelle par Thomas Richart. Ce clerc savant, docteur en droit canonique, avait fait carrière à Rome à la chancellerie apostolique. C'est là qu'il meurt en 1472, chargeant son neveu, lui aussi appelé Thomas Richart, de fonder cette chapelle dans le collatéral gauche de l'église Saint-Étienne. Thomas a été représenté à l'extrémité de la stèle. Tête nue, il porte un surplis de chanoine et il est à genoux sur un coussin, mains jointes en prière. À sa droite en bas, un écu devait porter ses armes peintes ; à droite en haut un phylactère devait été inscrit, peut-être d'une prière.

-

Statue de saint Roch

Statue de saint Roch Saint Roch est figuré en habit de pèlerin : à son chapeau pendent des insignes de pèlerinage, dont les doubles clés de Rome. Il porte un grand bâton et un sac en bandoulière, auquel un chapelet est accroché. Roch (Montpellier v. 1350-1379) est très populaire dès sa mort : fils de patricien ayant tout quitté pour devenir pèlerin itinérant en France et en Italie, il se dévoue à soigner les malades en chemin et contracte la peste. La statue le montre relevant son habit pour montrer ses plaies, qu'un ange vient soigner. À sa droite, un chien porte un pain dans sa gueule : Roch s'était réfugié dans les bois après avoir attrapé la peste et il y aurait été nourri par un chien.

-

Statue de saint Jacques

Statue de saint Jacques Selon la tradition médiévale, l'apôtre saint Jacques est figuré comme un pèlerin. Il se tient debout, il porte dans sa main droite un livre ouvert et dans l'autre main un bourdon (bâton pour la marche) et un chapelet. Au-dessus de son manteau il porte une pèlerine fermée par un mors représentant une fleur. Sur cette pèlerine et sur le rebord de son chapeau sont cousues des enseignes en forme de coquilles, qui évoquent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il porte également une gourde à son ceinturon et un sac en bandoulière. C'est le costume traditionnel des pèlerins.

-

Sifflet en forme de cavalier

Sifflet en forme de cavalier Ce sifflet en terre cuite a pu servir de jouet. Le buste, troué par l'orifice du sifflet, représente un noble vêtu d'un habit de luxe et tenant une aumônière dans sa main gauche.

Plusieurs sifflets en forme de cavaliers, souvent réduits au buste du personnage, ont été retrouvés à Metz, datés de la fin du Moyen Âge.

Il a été collecté sur le site de la commanderie des Templiers, englobé après 1556 dans la citadelle des troupes d'occupation françaises.

-

Serpentine de Mardigny

Serpentine de Mardigny Cette serpentine est une pièce d'artillerie de moyen calibre. Elle se charge par la gueule et pouvait tirer des boulets en métal de 8 cm de diamètre à une distance comprise entre 1 et 2 km. Cette pièce est renforcée par de nombreux anneaux. Deux tourillons permettaient de la fixer. Près de la culasse a été gravé l'écusson de la cité de Metz. Le canon provient donc de l'arsenal de la ville. Au XVe siècle, le château de Mardigny appartenait au chapitre de la cathédrale, mais la cité y entretenait une garnison dotée d'artillerie.

-

Sceau du paraige de Saint-Martin

Sceau du paraige de Saint-Martin Le paraige de Saint-Martin se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Ce sceau rond est simple et fragmentaire : la légende n'est plus lisible. Elle est connue par d'autres empreintes : "+ Sigillum illorum de Sancto Martino", soit "Sceau de ceux de Saint-Martin". Aucun filet ne sépare la légende du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : les trois besants d'or sur fond rouge. Les besants sont des représentations de pièces d'or et tirent leur nom de Byzance. Ici, ces pièces sont frappées d'une croix.

Plusieurs familles reprennent l'emblème du besant sur leurs propres armes, par exemple les Roucel et les Louve.

-

Sceau du paraige de Porte-Moselle

Sceau du paraige de Porte-Moselle Le paraige de Porte-Moselle se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau rond de 78 mm, figurant un écu burelé de huit pièces (une succession de bandes horizontales). La légende de cet exemplaire n'est que partiellement lisible, mais Auguste Prost rapporte qu'elle se lisait ainsi : + S . DE . PORTE . MVZELLE.

Un délicat filet perlé la sépare du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : un burelé d'or et d'azur, c'est-à-dire des bandes horizontales jaunes et bleues, au nombre de huit. Plusieurs hommes de paraiges, pour signaler leur appartenance à leur paraige, reprennent le burelé sur leurs propres armes, par exemple les Desch, les Chaverson, les Dieu-Ami, les Grognat.

-

Sceau du paraige de Porsaillis

Sceau du paraige de Porsaillis Le paraige de Porsaillis se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau rond de 59 mm. Dans le champ, il porte l'emblème de la tour noire sur fond d'or. La tour comprend une porte cintrée et deux fenêtres en forme de quadrilobes. La légende en latin se lit « S[igillum] parentele de Porta Salie », c'est-à-dire « sceau du paraige de Porte salée ».

De l'emblème de la tour découlent les armes de plusieurs familles de paraiges, seule (les Raigecourt, les Faulquenel, les Hungre) ou associée à d'autres éléments des armes des paraiges (les Gronnais, les de Vy, les Baudoche).

-

Sceau du paraige de Jurue

Sceau du paraige de Jurue Le paraige de Jurue se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau scutiforme (triangulaire) de 58 mm de haut par 47 mm de large. Il porte l'emblème de l'aigle, dite "écourtée" car ses pattes ne sont pas représentées. Au revers est présente une second empreinte, appelée contre-sceau. Ce contre-sceau porte l'effigie d'un homme barbu avec un chapeau pointu. Il s'agit de l'effigie d'un Juif, suivant l'étymologie de la Jurue, rue des Juifs. Le « chapeau juif » a été imposé aux Juifs par le concile de Latran en 1214 comme signe de discrimination. Dans le Saint-Empire, ce chapeau, ou « Judenhut », devient au cours du XIIIe siècle un signe identitaire pour les communautés juives ashkénazes. À Metz, les sources se font muettes sur la présence de Juifs au début de ce siècle. Auguste Prost rappelle que la légende du sceau se lisait ainsi : + SIG . DOV . PARAIE . DE . GEVRVE

Certains familles des paraiges reprennent l'emblème de l'aigle de Jurue sur leurs propres armes, c'est le cas des Chaverson ou des Brady.

-

Sceau du paraige d'Outre-Seille

Sceau du paraige d'Outre-Seille Le paraige se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau scutiforme (en forme d'écu, triangulaire) de 67 mm de haut par 54 mm de large. Cette empreinte est simple et fragmentaire. Aucun filet ne la sépare la légende du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : les chevrons, bleus sur fond d'or, ici au nombre de quatre. De la légende, on ne lit plus que les lettres "SI..M ... BO.." Auguste Prost rapporte la légende du sceau : + SIGILLVM . DE . MALEBOCHES (sceau des Malebouche). Les Malebouche étaient l'une des familles associées au paraige d'Outre-Seille au XIIIe siècle, mais qui disparaît vers le tournant du XIVe siècle.

Plusieurs familles reprennent l'emblème des chevrons sur leurs propres armes pour signaler leur appartenance sociale aux paraiges, tels quels comme les Noiron, ou bien en les associant à d'autres meubles héraldiques, comme les Baudoche ou les Dieu-Ami.

-

Sceau de Jean Faquelo (†1452)

Sceau de Jean Faquelo (†1452) Le frère franciscain Jean Fauquelo est nommé évêque suffragant de Metz, auxiliaire de l'évêque en titre, et reçoit le titre honorifique d'évêque de Coria. Son sceau témoigne de son parcours : il a la forme d'un sceau de clerc, en navette, dans son berceau de cire blanche. Dans une niche gothique, saint François, fondateur de son ordre, est représenté agenouillé recevant les stigmates. Sur le registre inférieur on voit l'évêque agenouillé et un écu. La légende porte : « FR. IOHANES FAKELO: DEI: GRA EPS: CAURIEN", soit "Sceau du frère Jean Faquelo, par la grâce de Dieu, évêque de Coria ».

-

Roi mage du Petit-Clairvaux

Roi mage du Petit-Clairvaux Cette statue de roi mage, qui conserve des traces de polychromie, a été trouvée en trois morceaux. Les trois rois mages sont souvent représentés comme trois hommes d'âge différent. Celui-ci est le roi d'âge moyen, il est barbu et l'on reconnaît la couronne sur sa tête et son offrande à l'enfant Jésus dans la main droite (de l'encens ou de la myrrhe). Une autre tête trouvée sur le site appartient peut-être au roi mage jeune.

-

Relief sculpté

Relief sculpté Le relief représente un homme vêtu d'un pourpoint à la mode de la première moitié du XVIe siècle. Il se tient debout entre des pilastres et sous une coquille de style Renaissance. Le pourpoint arbore les emblèmes de la famille Desch : la guimbarde et le blason familial.

-

Porte sculptée

Porte sculptée Le tympan de cette porte est sculptée aux armes de la famille Desch. Il ne reste aucune trace de polychromie mais l'écu, placé au cœur d'un motif végétal de type palmette, correspond à celui de cette famille. Il est associé à 7 guimbardes, symbole des Desch.

-

Plafonds peints « du Républicain lorrain »

Plafonds peints « du Républicain lorrain » Ces plafonds ont été découverts dans les locaux du Républicain lorrain, d'où leur surnom. Ils sont uniques en leur genre car quasiment entier et dans un bon état de conservation. Cachés au-dessus d'un faux plafonds au cours du XIXème siècle, ils sont retrouvés en 1984 lors du déménagement des locaux du Journal le Républicain Lorrain. On y voit plus de 36 armoiries dont celle du royaume de France (d'azur à trois fleurs de lys d'or), qui sont fixées en 1378, ainsi que les les armoiries d'un pape d'Avignon, Grégoire XI. Les armoiries de Clément VII, antipape d'Avignon s'y trouvent aussi tout comme celle de l'Empire germanique ou encore du royaume de Hongrie. Le plafond se trouve dans la maison dans un espace situé au Rez-de-chaussée, constituant le plancher du premier étage. Sur la totalité du plafond, 42 blasons y figurent

-

Plafond peint, 8 rue Poncelet

Plafond peint, 8 rue Poncelet Ce plafond a été peint sur des planches de chêne assemblées au début du XIIIe siècle. La peinture est l'oeuvre d'au moins deux peintres anonymes, un maître et son apprenti , et elle est postérieure : datée de la deuxième moitié du XIIIe siècle, elle n'était donc pas prévue à l'origine.

Ce plafond peint de style encore roman représente un bestiaire. L'iconographie est très riche et encore largement mystérieuse ; on y trouve des animaux, des végétaux, des êtres hybrides et des signes astrologiques.

Le plafond a été redécouvert en 1896 lors des rénovation de l'ancienne École supérieure de jeunes filles, une ancienne maison canoniale de la cathédrale au Moyen Âge. Les plafonds peints avaient été protégés par un faux plafond de plâtre. Il était situé au rez-de-chaussée, dans une pièce à vivre, où les chanoines passaient leur temps, selon l'historien Jérôme Fronty.

Le musée conserve 11 fragments de solives et 295 planches. 11 planches ont disparu. On compte deux parties du plafond : 58 médaillons ornés de personnages dans la première, 29 dans l'autre, entre les solives ornées de motifs décoratifs.

-

Plafond peint des Carmélites

Plafond peint des Carmélites Le musée de la Cour d'Or conserve un plafond peint qui provient du couvent des Carmélites, possible vestige de l'hôtel Chaverson. Ces planches sont découvertes dans une pièce du rez-de-chaussée en 1896. Elles ont été assez fortement dégradées et sont conservées en réserve. En 1899, on y voyait des décors géométriques (entrelacs à motifs floraux), des animaux (un coq, deux animaux, peut-être des renards, affrontés), un cavalier, ainsi que deux écus, aujourd'hui disparus, aux armoiries nonidentifiées. On conserve aujourd'hui 22 planches dont 9 au moins présentent, encore lisibles, des mailles jaunes entrelacées au centre desquelles on aperçoit de petites fleurs rouges à cinq pétales.

-

Peintures murales du 12, rue des Clercs

Ces peintures ont été découvertes en mars 1968 au siège du "Républicain lorrain", en même temps qu'un plafond peint. La vaste pièce de 11x6 m. devait être une salle d'apparat. Deux fragments sont conservés au musée de la Cour d'Or : un oiseau et un cortège de guerriers. Ils appartenaient peut-être à un cycle des neufs Preux : on y reconnaît les armoiries du roi Arthur, aux trois couronnes.

On a également identifié les blasons des le Hungre et des Noiron. Nicolle Noiron dit Guedange et sa femme Isabelle Le Hungre sont peut-être les propriétaires de la maison vers 1370-1383. Mais ces armoiries peuvent aussi avoir été peintes par leur fils, le chanoine Simon Noiron, qui occupe la maison avant sa mort en 1435.

Xylographie des Neuf Preux Cette grande xylographie (gravure sur bois) montrait les Neuf preux, cette liste de valeureux guerriers inventée en Lorraine au XIVe siècle et qui a eu un immense succès en Europe au XVe siècle. Elle a été retrouvée dans les archives de l'hôtel de ville de Metz, dans la reliure d'un registre de compte commencé en 1461. Elle est plus ancienne que le registre, ce qui en fait un exemple précoce de cette technique. L'image est fragmentaire : sur le premier morceau, on voit deux des Preux juifs, Josué et David ; sur le second, l'un des Preux chrétiens, Godefroy de Bouillon. Sur la première, on voit un filigrane en forme de balance à double plateau. Bouteiller et les érudits du XIXe siècle ont supposé que l'image était originaire du duché de Lorraine : en effet, le bouclier de Godefroy de Bouillon et le poème en dessous de l'image le montrent comme duc de Lorraine. On a même voulu y voir une image de propagande des débuts du règne de René d'Anjou. Mais l'identification de Godefroy à un duc de Lorraine n'est pas étrangère à Metz : on observe des armoiries semblables dans les enluminures du BnF lat 4931A.

Xylographie des Neuf Preux Cette grande xylographie (gravure sur bois) montrait les Neuf preux, cette liste de valeureux guerriers inventée en Lorraine au XIVe siècle et qui a eu un immense succès en Europe au XVe siècle. Elle a été retrouvée dans les archives de l'hôtel de ville de Metz, dans la reliure d'un registre de compte commencé en 1461. Elle est plus ancienne que le registre, ce qui en fait un exemple précoce de cette technique. L'image est fragmentaire : sur le premier morceau, on voit deux des Preux juifs, Josué et David ; sur le second, l'un des Preux chrétiens, Godefroy de Bouillon. Sur la première, on voit un filigrane en forme de balance à double plateau. Bouteiller et les érudits du XIXe siècle ont supposé que l'image était originaire du duché de Lorraine : en effet, le bouclier de Godefroy de Bouillon et le poème en dessous de l'image le montrent comme duc de Lorraine. On a même voulu y voir une image de propagande des débuts du règne de René d'Anjou. Mais l'identification de Godefroy à un duc de Lorraine n'est pas étrangère à Metz : on observe des armoiries semblables dans les enluminures du BnF lat 4931A. Tympan aux dragons Ce tympan sculpté était situé rue de la Chèvre, au n°28, dans une maison donnant sur la cour, détruite dans les années 1970. Il en reste trois éléments sculptés au musée de la Cour d'Or : deux dragons et un personnage aux cheveux mi-longs, en tunique, qui a pu être identifiée avec sainte Constance. Une inscription fragmentaire a été relevée au XIXe siècle au-dessus : « wi.sart.iuet...? »

Tympan aux dragons Ce tympan sculpté était situé rue de la Chèvre, au n°28, dans une maison donnant sur la cour, détruite dans les années 1970. Il en reste trois éléments sculptés au musée de la Cour d'Or : deux dragons et un personnage aux cheveux mi-longs, en tunique, qui a pu être identifiée avec sainte Constance. Une inscription fragmentaire a été relevée au XIXe siècle au-dessus : « wi.sart.iuet...? » Tombe de Jean, chapelain des Templiers (†1288) Cette sculpture a été découverte en 1861 lors des prospections dans la Citadelle de Metz, autour de l'ancienne chapelle des Templiers. Un phylactère contenant l'inscription s'enroule autour de la tête du personnage, portant les cheveux longs et vêtu d'une longue robe de clerc. Messire Jean appartenait à l'Ordre du Temple. Il aurait été d'abord un frère de métier, maître des « maçons » du bailliage de Lorraine, ou, selon l'interprétation de « maxons » par Gonzalve Thiriot, aurait plutôt été le « maître des maisons » du Temple, c'est-à-dire un responsable provincial. Devenu prêtre, il a occupé la fonction de chapelain, peut-être à la commanderie de Metz. Il meurt le 1er février 1288. Traduction : « Ci git messire Jean, frère chapelain, qui fut pendant 23 ans maître des "maxons" (maçons ou maisons) du Temple de Lorraine, et qui est mort la veille de la Chandeleur 1288. » n° d'inventaire: 12246

Tombe de Jean, chapelain des Templiers (†1288) Cette sculpture a été découverte en 1861 lors des prospections dans la Citadelle de Metz, autour de l'ancienne chapelle des Templiers. Un phylactère contenant l'inscription s'enroule autour de la tête du personnage, portant les cheveux longs et vêtu d'une longue robe de clerc. Messire Jean appartenait à l'Ordre du Temple. Il aurait été d'abord un frère de métier, maître des « maçons » du bailliage de Lorraine, ou, selon l'interprétation de « maxons » par Gonzalve Thiriot, aurait plutôt été le « maître des maisons » du Temple, c'est-à-dire un responsable provincial. Devenu prêtre, il a occupé la fonction de chapelain, peut-être à la commanderie de Metz. Il meurt le 1er février 1288. Traduction : « Ci git messire Jean, frère chapelain, qui fut pendant 23 ans maître des "maxons" (maçons ou maisons) du Temple de Lorraine, et qui est mort la veille de la Chandeleur 1288. » n° d'inventaire: 12246 Tête d'une sainte couronnée Il s'agit d'un fragment d'une statue du Petit-Clairvaux, trop fragmentaire pour être identifiée.

Tête d'une sainte couronnée Il s'agit d'un fragment d'une statue du Petit-Clairvaux, trop fragmentaire pour être identifiée. Tête d'homme barbu Le thème de ce fragment d'une statue en pierre de Jaumont ne peut pas être identifié. Mais le rendu de ce portrait d'homme âgé, barbu et chauve est remarquable.

Tête d'homme barbu Le thème de ce fragment d'une statue en pierre de Jaumont ne peut pas être identifié. Mais le rendu de ce portrait d'homme âgé, barbu et chauve est remarquable. Stèle romaine découverte en 1513 Cette stèle antique conserve le portrait et le nom d'un potier gaulois appelé Casatus ("Casato Carati / Fictiliario filii .H. P. C."). Elle provient peut-être de la nécropole qui s'étendait à l'époque romaine dans la quartier Saint-Jacques, et avait été remployée comme fondation de la muraille à la fin de l'Antiquité. En 1513, selon le témoignage des Chroniques de Philippe de Vigneulles, elle est découverte lors de travaux rue des Murs. La stèle mise à jour et 18 autres blocs sont encastrés dans le mur des maisons voisines,. En 1602, Jean-Jacques Boissard les dessine dans son recueil d'Antiquités, Antiquarum inscriptionum. On perd ensuite la trace de ces stèles, à l'exception d'une seule, celle du potier Casatus. En 1907, ultime redécouverte, sa stèle est retrouvée lors de la démolition d'une maison rue des Murs. Elle est désormais conservée au musée de la Cour d'Or, témoignage le plus ancien d'un intérêt des Messins pour la conservation des vestiges archéologiques de Divodurum.

Stèle romaine découverte en 1513 Cette stèle antique conserve le portrait et le nom d'un potier gaulois appelé Casatus ("Casato Carati / Fictiliario filii .H. P. C."). Elle provient peut-être de la nécropole qui s'étendait à l'époque romaine dans la quartier Saint-Jacques, et avait été remployée comme fondation de la muraille à la fin de l'Antiquité. En 1513, selon le témoignage des Chroniques de Philippe de Vigneulles, elle est découverte lors de travaux rue des Murs. La stèle mise à jour et 18 autres blocs sont encastrés dans le mur des maisons voisines,. En 1602, Jean-Jacques Boissard les dessine dans son recueil d'Antiquités, Antiquarum inscriptionum. On perd ensuite la trace de ces stèles, à l'exception d'une seule, celle du potier Casatus. En 1907, ultime redécouverte, sa stèle est retrouvée lors de la démolition d'une maison rue des Murs. Elle est désormais conservée au musée de la Cour d'Or, témoignage le plus ancien d'un intérêt des Messins pour la conservation des vestiges archéologiques de Divodurum. Stèle funéraire de Perrette Roucel (†1508) La stèle funéraire de Perrette Roucel se trouvait au couvent des Célestins, où elle a été inhumée le 18 juillet 1508. Elle se trouve aujourd'hui au Musée de la Cour d'Or. Traduction : « Ci-devant sous la première tombe aux armes des Gronnais et des Roucel gît demoiselle Perrette Roucel, fille des feux nobles époux, sire Perrin Roucel et dame Françoise Coeur de Fer, seigneur de Talange, jadis femme de l'honoré seigneur écuyer Thiébaut Le Gronnais près de laquelle reposent aussi François et Anne leurs deux enfants. Elle décéda le 18 juillet 1508. Notre seigneur leur donne sa grâce. Amen ».

Stèle funéraire de Perrette Roucel (†1508) La stèle funéraire de Perrette Roucel se trouvait au couvent des Célestins, où elle a été inhumée le 18 juillet 1508. Elle se trouve aujourd'hui au Musée de la Cour d'Or. Traduction : « Ci-devant sous la première tombe aux armes des Gronnais et des Roucel gît demoiselle Perrette Roucel, fille des feux nobles époux, sire Perrin Roucel et dame Françoise Coeur de Fer, seigneur de Talange, jadis femme de l'honoré seigneur écuyer Thiébaut Le Gronnais près de laquelle reposent aussi François et Anne leurs deux enfants. Elle décéda le 18 juillet 1508. Notre seigneur leur donne sa grâce. Amen ». Stèle commémorative de Thomas Richart (†1472) Cette stèle commémore la fondation d'une chapelle par Thomas Richart. Ce clerc savant, docteur en droit canonique, avait fait carrière à Rome à la chancellerie apostolique. C'est là qu'il meurt en 1472, chargeant son neveu, lui aussi appelé Thomas Richart, de fonder cette chapelle dans le collatéral gauche de l'église Saint-Étienne. Thomas a été représenté à l'extrémité de la stèle. Tête nue, il porte un surplis de chanoine et il est à genoux sur un coussin, mains jointes en prière. À sa droite en bas, un écu devait porter ses armes peintes ; à droite en haut un phylactère devait été inscrit, peut-être d'une prière.

Stèle commémorative de Thomas Richart (†1472) Cette stèle commémore la fondation d'une chapelle par Thomas Richart. Ce clerc savant, docteur en droit canonique, avait fait carrière à Rome à la chancellerie apostolique. C'est là qu'il meurt en 1472, chargeant son neveu, lui aussi appelé Thomas Richart, de fonder cette chapelle dans le collatéral gauche de l'église Saint-Étienne. Thomas a été représenté à l'extrémité de la stèle. Tête nue, il porte un surplis de chanoine et il est à genoux sur un coussin, mains jointes en prière. À sa droite en bas, un écu devait porter ses armes peintes ; à droite en haut un phylactère devait été inscrit, peut-être d'une prière. Statue de saint Roch Saint Roch est figuré en habit de pèlerin : à son chapeau pendent des insignes de pèlerinage, dont les doubles clés de Rome. Il porte un grand bâton et un sac en bandoulière, auquel un chapelet est accroché. Roch (Montpellier v. 1350-1379) est très populaire dès sa mort : fils de patricien ayant tout quitté pour devenir pèlerin itinérant en France et en Italie, il se dévoue à soigner les malades en chemin et contracte la peste. La statue le montre relevant son habit pour montrer ses plaies, qu'un ange vient soigner. À sa droite, un chien porte un pain dans sa gueule : Roch s'était réfugié dans les bois après avoir attrapé la peste et il y aurait été nourri par un chien.

Statue de saint Roch Saint Roch est figuré en habit de pèlerin : à son chapeau pendent des insignes de pèlerinage, dont les doubles clés de Rome. Il porte un grand bâton et un sac en bandoulière, auquel un chapelet est accroché. Roch (Montpellier v. 1350-1379) est très populaire dès sa mort : fils de patricien ayant tout quitté pour devenir pèlerin itinérant en France et en Italie, il se dévoue à soigner les malades en chemin et contracte la peste. La statue le montre relevant son habit pour montrer ses plaies, qu'un ange vient soigner. À sa droite, un chien porte un pain dans sa gueule : Roch s'était réfugié dans les bois après avoir attrapé la peste et il y aurait été nourri par un chien. Statue de saint Jacques Selon la tradition médiévale, l'apôtre saint Jacques est figuré comme un pèlerin. Il se tient debout, il porte dans sa main droite un livre ouvert et dans l'autre main un bourdon (bâton pour la marche) et un chapelet. Au-dessus de son manteau il porte une pèlerine fermée par un mors représentant une fleur. Sur cette pèlerine et sur le rebord de son chapeau sont cousues des enseignes en forme de coquilles, qui évoquent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il porte également une gourde à son ceinturon et un sac en bandoulière. C'est le costume traditionnel des pèlerins.

Statue de saint Jacques Selon la tradition médiévale, l'apôtre saint Jacques est figuré comme un pèlerin. Il se tient debout, il porte dans sa main droite un livre ouvert et dans l'autre main un bourdon (bâton pour la marche) et un chapelet. Au-dessus de son manteau il porte une pèlerine fermée par un mors représentant une fleur. Sur cette pèlerine et sur le rebord de son chapeau sont cousues des enseignes en forme de coquilles, qui évoquent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il porte également une gourde à son ceinturon et un sac en bandoulière. C'est le costume traditionnel des pèlerins. Sifflet en forme de cavalier Ce sifflet en terre cuite a pu servir de jouet. Le buste, troué par l'orifice du sifflet, représente un noble vêtu d'un habit de luxe et tenant une aumônière dans sa main gauche. Plusieurs sifflets en forme de cavaliers, souvent réduits au buste du personnage, ont été retrouvés à Metz, datés de la fin du Moyen Âge. Il a été collecté sur le site de la commanderie des Templiers, englobé après 1556 dans la citadelle des troupes d'occupation françaises.

Sifflet en forme de cavalier Ce sifflet en terre cuite a pu servir de jouet. Le buste, troué par l'orifice du sifflet, représente un noble vêtu d'un habit de luxe et tenant une aumônière dans sa main gauche. Plusieurs sifflets en forme de cavaliers, souvent réduits au buste du personnage, ont été retrouvés à Metz, datés de la fin du Moyen Âge. Il a été collecté sur le site de la commanderie des Templiers, englobé après 1556 dans la citadelle des troupes d'occupation françaises. Serpentine de Mardigny Cette serpentine est une pièce d'artillerie de moyen calibre. Elle se charge par la gueule et pouvait tirer des boulets en métal de 8 cm de diamètre à une distance comprise entre 1 et 2 km. Cette pièce est renforcée par de nombreux anneaux. Deux tourillons permettaient de la fixer. Près de la culasse a été gravé l'écusson de la cité de Metz. Le canon provient donc de l'arsenal de la ville. Au XVe siècle, le château de Mardigny appartenait au chapitre de la cathédrale, mais la cité y entretenait une garnison dotée d'artillerie.

Serpentine de Mardigny Cette serpentine est une pièce d'artillerie de moyen calibre. Elle se charge par la gueule et pouvait tirer des boulets en métal de 8 cm de diamètre à une distance comprise entre 1 et 2 km. Cette pièce est renforcée par de nombreux anneaux. Deux tourillons permettaient de la fixer. Près de la culasse a été gravé l'écusson de la cité de Metz. Le canon provient donc de l'arsenal de la ville. Au XVe siècle, le château de Mardigny appartenait au chapitre de la cathédrale, mais la cité y entretenait une garnison dotée d'artillerie. Sceau du paraige de Saint-Martin Le paraige de Saint-Martin se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Ce sceau rond est simple et fragmentaire : la légende n'est plus lisible. Elle est connue par d'autres empreintes : "+ Sigillum illorum de Sancto Martino", soit "Sceau de ceux de Saint-Martin". Aucun filet ne sépare la légende du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : les trois besants d'or sur fond rouge. Les besants sont des représentations de pièces d'or et tirent leur nom de Byzance. Ici, ces pièces sont frappées d'une croix. Plusieurs familles reprennent l'emblème du besant sur leurs propres armes, par exemple les Roucel et les Louve.

Sceau du paraige de Saint-Martin Le paraige de Saint-Martin se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Ce sceau rond est simple et fragmentaire : la légende n'est plus lisible. Elle est connue par d'autres empreintes : "+ Sigillum illorum de Sancto Martino", soit "Sceau de ceux de Saint-Martin". Aucun filet ne sépare la légende du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : les trois besants d'or sur fond rouge. Les besants sont des représentations de pièces d'or et tirent leur nom de Byzance. Ici, ces pièces sont frappées d'une croix. Plusieurs familles reprennent l'emblème du besant sur leurs propres armes, par exemple les Roucel et les Louve. Sceau du paraige de Porte-Moselle Le paraige de Porte-Moselle se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau rond de 78 mm, figurant un écu burelé de huit pièces (une succession de bandes horizontales). La légende de cet exemplaire n'est que partiellement lisible, mais Auguste Prost rapporte qu'elle se lisait ainsi : + S . DE . PORTE . MVZELLE. Un délicat filet perlé la sépare du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : un burelé d'or et d'azur, c'est-à-dire des bandes horizontales jaunes et bleues, au nombre de huit. Plusieurs hommes de paraiges, pour signaler leur appartenance à leur paraige, reprennent le burelé sur leurs propres armes, par exemple les Desch, les Chaverson, les Dieu-Ami, les Grognat.

Sceau du paraige de Porte-Moselle Le paraige de Porte-Moselle se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau rond de 78 mm, figurant un écu burelé de huit pièces (une succession de bandes horizontales). La légende de cet exemplaire n'est que partiellement lisible, mais Auguste Prost rapporte qu'elle se lisait ainsi : + S . DE . PORTE . MVZELLE. Un délicat filet perlé la sépare du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : un burelé d'or et d'azur, c'est-à-dire des bandes horizontales jaunes et bleues, au nombre de huit. Plusieurs hommes de paraiges, pour signaler leur appartenance à leur paraige, reprennent le burelé sur leurs propres armes, par exemple les Desch, les Chaverson, les Dieu-Ami, les Grognat. Sceau du paraige de Porsaillis Le paraige de Porsaillis se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau rond de 59 mm. Dans le champ, il porte l'emblème de la tour noire sur fond d'or. La tour comprend une porte cintrée et deux fenêtres en forme de quadrilobes. La légende en latin se lit « S[igillum] parentele de Porta Salie », c'est-à-dire « sceau du paraige de Porte salée ». De l'emblème de la tour découlent les armes de plusieurs familles de paraiges, seule (les Raigecourt, les Faulquenel, les Hungre) ou associée à d'autres éléments des armes des paraiges (les Gronnais, les de Vy, les Baudoche).

Sceau du paraige de Porsaillis Le paraige de Porsaillis se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau rond de 59 mm. Dans le champ, il porte l'emblème de la tour noire sur fond d'or. La tour comprend une porte cintrée et deux fenêtres en forme de quadrilobes. La légende en latin se lit « S[igillum] parentele de Porta Salie », c'est-à-dire « sceau du paraige de Porte salée ». De l'emblème de la tour découlent les armes de plusieurs familles de paraiges, seule (les Raigecourt, les Faulquenel, les Hungre) ou associée à d'autres éléments des armes des paraiges (les Gronnais, les de Vy, les Baudoche). Sceau du paraige de Jurue Le paraige de Jurue se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau scutiforme (triangulaire) de 58 mm de haut par 47 mm de large. Il porte l'emblème de l'aigle, dite "écourtée" car ses pattes ne sont pas représentées. Au revers est présente une second empreinte, appelée contre-sceau. Ce contre-sceau porte l'effigie d'un homme barbu avec un chapeau pointu. Il s'agit de l'effigie d'un Juif, suivant l'étymologie de la Jurue, rue des Juifs. Le « chapeau juif » a été imposé aux Juifs par le concile de Latran en 1214 comme signe de discrimination. Dans le Saint-Empire, ce chapeau, ou « Judenhut », devient au cours du XIIIe siècle un signe identitaire pour les communautés juives ashkénazes. À Metz, les sources se font muettes sur la présence de Juifs au début de ce siècle. Auguste Prost rappelle que la légende du sceau se lisait ainsi : + SIG . DOV . PARAIE . DE . GEVRVE Certains familles des paraiges reprennent l'emblème de l'aigle de Jurue sur leurs propres armes, c'est le cas des Chaverson ou des Brady.

Sceau du paraige de Jurue Le paraige de Jurue se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau scutiforme (triangulaire) de 58 mm de haut par 47 mm de large. Il porte l'emblème de l'aigle, dite "écourtée" car ses pattes ne sont pas représentées. Au revers est présente une second empreinte, appelée contre-sceau. Ce contre-sceau porte l'effigie d'un homme barbu avec un chapeau pointu. Il s'agit de l'effigie d'un Juif, suivant l'étymologie de la Jurue, rue des Juifs. Le « chapeau juif » a été imposé aux Juifs par le concile de Latran en 1214 comme signe de discrimination. Dans le Saint-Empire, ce chapeau, ou « Judenhut », devient au cours du XIIIe siècle un signe identitaire pour les communautés juives ashkénazes. À Metz, les sources se font muettes sur la présence de Juifs au début de ce siècle. Auguste Prost rappelle que la légende du sceau se lisait ainsi : + SIG . DOV . PARAIE . DE . GEVRVE Certains familles des paraiges reprennent l'emblème de l'aigle de Jurue sur leurs propres armes, c'est le cas des Chaverson ou des Brady. Sceau du paraige d'Outre-Seille Le paraige se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau scutiforme (en forme d'écu, triangulaire) de 67 mm de haut par 54 mm de large. Cette empreinte est simple et fragmentaire. Aucun filet ne la sépare la légende du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : les chevrons, bleus sur fond d'or, ici au nombre de quatre. De la légende, on ne lit plus que les lettres "SI..M ... BO.." Auguste Prost rapporte la légende du sceau : + SIGILLVM . DE . MALEBOCHES (sceau des Malebouche). Les Malebouche étaient l'une des familles associées au paraige d'Outre-Seille au XIIIe siècle, mais qui disparaît vers le tournant du XIVe siècle. Plusieurs familles reprennent l'emblème des chevrons sur leurs propres armes pour signaler leur appartenance sociale aux paraiges, tels quels comme les Noiron, ou bien en les associant à d'autres meubles héraldiques, comme les Baudoche ou les Dieu-Ami.

Sceau du paraige d'Outre-Seille Le paraige se dote d'un sceau au XIIIe siècle. Il s'agit d'un sceau scutiforme (en forme d'écu, triangulaire) de 67 mm de haut par 54 mm de large. Cette empreinte est simple et fragmentaire. Aucun filet ne la sépare la légende du champ, qui porte un écu aux armes du paraige : les chevrons, bleus sur fond d'or, ici au nombre de quatre. De la légende, on ne lit plus que les lettres "SI..M ... BO.." Auguste Prost rapporte la légende du sceau : + SIGILLVM . DE . MALEBOCHES (sceau des Malebouche). Les Malebouche étaient l'une des familles associées au paraige d'Outre-Seille au XIIIe siècle, mais qui disparaît vers le tournant du XIVe siècle. Plusieurs familles reprennent l'emblème des chevrons sur leurs propres armes pour signaler leur appartenance sociale aux paraiges, tels quels comme les Noiron, ou bien en les associant à d'autres meubles héraldiques, comme les Baudoche ou les Dieu-Ami. Sceau de Jean Faquelo (†1452) Le frère franciscain Jean Fauquelo est nommé évêque suffragant de Metz, auxiliaire de l'évêque en titre, et reçoit le titre honorifique d'évêque de Coria. Son sceau témoigne de son parcours : il a la forme d'un sceau de clerc, en navette, dans son berceau de cire blanche. Dans une niche gothique, saint François, fondateur de son ordre, est représenté agenouillé recevant les stigmates. Sur le registre inférieur on voit l'évêque agenouillé et un écu. La légende porte : « FR. IOHANES FAKELO: DEI: GRA EPS: CAURIEN", soit "Sceau du frère Jean Faquelo, par la grâce de Dieu, évêque de Coria ».

Sceau de Jean Faquelo (†1452) Le frère franciscain Jean Fauquelo est nommé évêque suffragant de Metz, auxiliaire de l'évêque en titre, et reçoit le titre honorifique d'évêque de Coria. Son sceau témoigne de son parcours : il a la forme d'un sceau de clerc, en navette, dans son berceau de cire blanche. Dans une niche gothique, saint François, fondateur de son ordre, est représenté agenouillé recevant les stigmates. Sur le registre inférieur on voit l'évêque agenouillé et un écu. La légende porte : « FR. IOHANES FAKELO: DEI: GRA EPS: CAURIEN", soit "Sceau du frère Jean Faquelo, par la grâce de Dieu, évêque de Coria ». Roi mage du Petit-Clairvaux Cette statue de roi mage, qui conserve des traces de polychromie, a été trouvée en trois morceaux. Les trois rois mages sont souvent représentés comme trois hommes d'âge différent. Celui-ci est le roi d'âge moyen, il est barbu et l'on reconnaît la couronne sur sa tête et son offrande à l'enfant Jésus dans la main droite (de l'encens ou de la myrrhe). Une autre tête trouvée sur le site appartient peut-être au roi mage jeune.

Roi mage du Petit-Clairvaux Cette statue de roi mage, qui conserve des traces de polychromie, a été trouvée en trois morceaux. Les trois rois mages sont souvent représentés comme trois hommes d'âge différent. Celui-ci est le roi d'âge moyen, il est barbu et l'on reconnaît la couronne sur sa tête et son offrande à l'enfant Jésus dans la main droite (de l'encens ou de la myrrhe). Une autre tête trouvée sur le site appartient peut-être au roi mage jeune. Relief sculpté Le relief représente un homme vêtu d'un pourpoint à la mode de la première moitié du XVIe siècle. Il se tient debout entre des pilastres et sous une coquille de style Renaissance. Le pourpoint arbore les emblèmes de la famille Desch : la guimbarde et le blason familial.

Relief sculpté Le relief représente un homme vêtu d'un pourpoint à la mode de la première moitié du XVIe siècle. Il se tient debout entre des pilastres et sous une coquille de style Renaissance. Le pourpoint arbore les emblèmes de la famille Desch : la guimbarde et le blason familial. Porte sculptée Le tympan de cette porte est sculptée aux armes de la famille Desch. Il ne reste aucune trace de polychromie mais l'écu, placé au cœur d'un motif végétal de type palmette, correspond à celui de cette famille. Il est associé à 7 guimbardes, symbole des Desch.

Porte sculptée Le tympan de cette porte est sculptée aux armes de la famille Desch. Il ne reste aucune trace de polychromie mais l'écu, placé au cœur d'un motif végétal de type palmette, correspond à celui de cette famille. Il est associé à 7 guimbardes, symbole des Desch. Plafonds peints « du Républicain lorrain » Ces plafonds ont été découverts dans les locaux du Républicain lorrain, d'où leur surnom. Ils sont uniques en leur genre car quasiment entier et dans un bon état de conservation. Cachés au-dessus d'un faux plafonds au cours du XIXème siècle, ils sont retrouvés en 1984 lors du déménagement des locaux du Journal le Républicain Lorrain. On y voit plus de 36 armoiries dont celle du royaume de France (d'azur à trois fleurs de lys d'or), qui sont fixées en 1378, ainsi que les les armoiries d'un pape d'Avignon, Grégoire XI. Les armoiries de Clément VII, antipape d'Avignon s'y trouvent aussi tout comme celle de l'Empire germanique ou encore du royaume de Hongrie. Le plafond se trouve dans la maison dans un espace situé au Rez-de-chaussée, constituant le plancher du premier étage. Sur la totalité du plafond, 42 blasons y figurent

Plafonds peints « du Républicain lorrain » Ces plafonds ont été découverts dans les locaux du Républicain lorrain, d'où leur surnom. Ils sont uniques en leur genre car quasiment entier et dans un bon état de conservation. Cachés au-dessus d'un faux plafonds au cours du XIXème siècle, ils sont retrouvés en 1984 lors du déménagement des locaux du Journal le Républicain Lorrain. On y voit plus de 36 armoiries dont celle du royaume de France (d'azur à trois fleurs de lys d'or), qui sont fixées en 1378, ainsi que les les armoiries d'un pape d'Avignon, Grégoire XI. Les armoiries de Clément VII, antipape d'Avignon s'y trouvent aussi tout comme celle de l'Empire germanique ou encore du royaume de Hongrie. Le plafond se trouve dans la maison dans un espace situé au Rez-de-chaussée, constituant le plancher du premier étage. Sur la totalité du plafond, 42 blasons y figurent Plafond peint, 8 rue Poncelet Ce plafond a été peint sur des planches de chêne assemblées au début du XIIIe siècle. La peinture est l'oeuvre d'au moins deux peintres anonymes, un maître et son apprenti , et elle est postérieure : datée de la deuxième moitié du XIIIe siècle, elle n'était donc pas prévue à l'origine. Ce plafond peint de style encore roman représente un bestiaire. L'iconographie est très riche et encore largement mystérieuse ; on y trouve des animaux, des végétaux, des êtres hybrides et des signes astrologiques. Le plafond a été redécouvert en 1896 lors des rénovation de l'ancienne École supérieure de jeunes filles, une ancienne maison canoniale de la cathédrale au Moyen Âge. Les plafonds peints avaient été protégés par un faux plafond de plâtre. Il était situé au rez-de-chaussée, dans une pièce à vivre, où les chanoines passaient leur temps, selon l'historien Jérôme Fronty. Le musée conserve 11 fragments de solives et 295 planches. 11 planches ont disparu. On compte deux parties du plafond : 58 médaillons ornés de personnages dans la première, 29 dans l'autre, entre les solives ornées de motifs décoratifs.

Plafond peint, 8 rue Poncelet Ce plafond a été peint sur des planches de chêne assemblées au début du XIIIe siècle. La peinture est l'oeuvre d'au moins deux peintres anonymes, un maître et son apprenti , et elle est postérieure : datée de la deuxième moitié du XIIIe siècle, elle n'était donc pas prévue à l'origine. Ce plafond peint de style encore roman représente un bestiaire. L'iconographie est très riche et encore largement mystérieuse ; on y trouve des animaux, des végétaux, des êtres hybrides et des signes astrologiques. Le plafond a été redécouvert en 1896 lors des rénovation de l'ancienne École supérieure de jeunes filles, une ancienne maison canoniale de la cathédrale au Moyen Âge. Les plafonds peints avaient été protégés par un faux plafond de plâtre. Il était situé au rez-de-chaussée, dans une pièce à vivre, où les chanoines passaient leur temps, selon l'historien Jérôme Fronty. Le musée conserve 11 fragments de solives et 295 planches. 11 planches ont disparu. On compte deux parties du plafond : 58 médaillons ornés de personnages dans la première, 29 dans l'autre, entre les solives ornées de motifs décoratifs. Plafond peint des Carmélites Le musée de la Cour d'Or conserve un plafond peint qui provient du couvent des Carmélites, possible vestige de l'hôtel Chaverson. Ces planches sont découvertes dans une pièce du rez-de-chaussée en 1896. Elles ont été assez fortement dégradées et sont conservées en réserve. En 1899, on y voyait des décors géométriques (entrelacs à motifs floraux), des animaux (un coq, deux animaux, peut-être des renards, affrontés), un cavalier, ainsi que deux écus, aujourd'hui disparus, aux armoiries nonidentifiées. On conserve aujourd'hui 22 planches dont 9 au moins présentent, encore lisibles, des mailles jaunes entrelacées au centre desquelles on aperçoit de petites fleurs rouges à cinq pétales.

Plafond peint des Carmélites Le musée de la Cour d'Or conserve un plafond peint qui provient du couvent des Carmélites, possible vestige de l'hôtel Chaverson. Ces planches sont découvertes dans une pièce du rez-de-chaussée en 1896. Elles ont été assez fortement dégradées et sont conservées en réserve. En 1899, on y voyait des décors géométriques (entrelacs à motifs floraux), des animaux (un coq, deux animaux, peut-être des renards, affrontés), un cavalier, ainsi que deux écus, aujourd'hui disparus, aux armoiries nonidentifiées. On conserve aujourd'hui 22 planches dont 9 au moins présentent, encore lisibles, des mailles jaunes entrelacées au centre desquelles on aperçoit de petites fleurs rouges à cinq pétales.